ミステリアスな存在感と超人的な能力の数々もあって、日本のみならず世界中で人気を博している忍者。とりわけ海外では、日本文化への関心の高まりから、忍者の神秘性や戦闘技術に魅了される人も多いという。

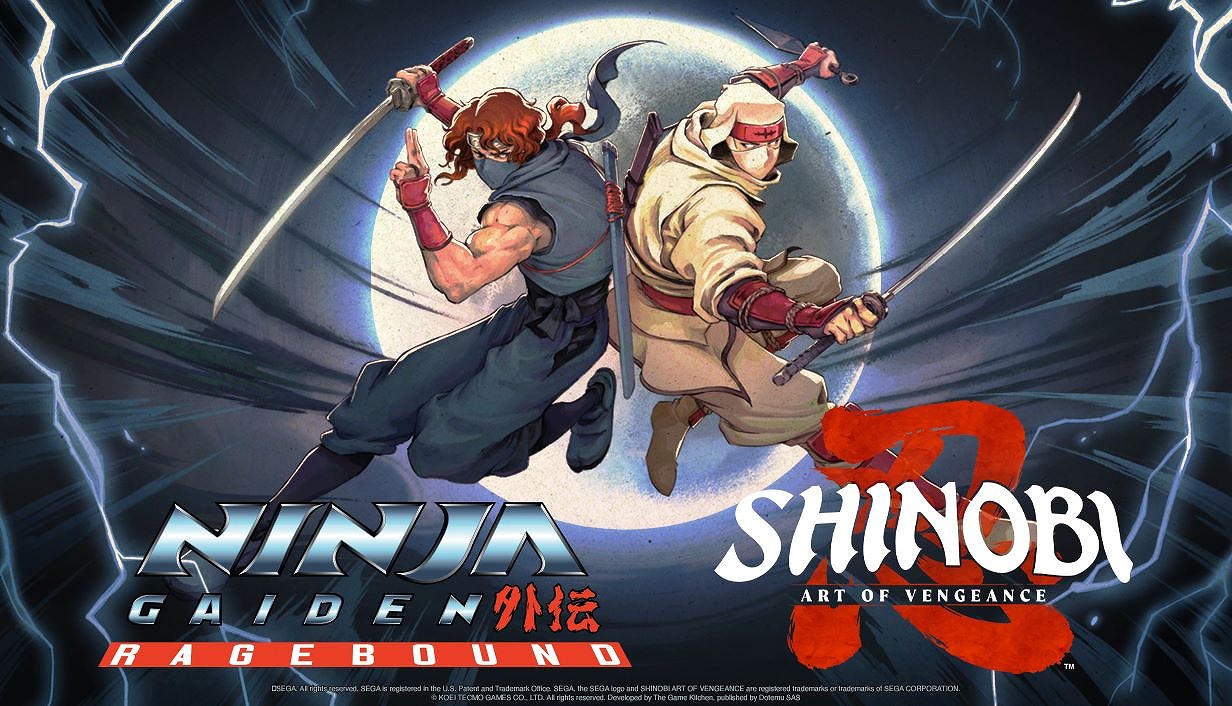

そんな忍者ゲームがいま、盛り上がりを見せている。忍者ゲームの代名詞とも言えるヒット作、セガの『SHINOBI』とコーエーテクモゲームスの『NINJA GAIDEN』の2タイトルが、揃って新作を発売するのだ。

8月29日には『ザ・スーパー忍』の流れを汲む2Dアクションの新作『SHINOBI 復讐の斬撃』が発売。

『NINJA GAIDEN』はナンバリングの新作『NINJA GAIDEN 4』が10月21日に発売となる。

『NINJA GAIDEN』に関してはさらにもうひとつ。外伝作品である2Dアクション『NINJA GAIDEN: Ragebound』も7月31日に発売されている(※9月19日にはNintendo Switch、プレイステーション5パッケージ版も発売)。

『忍 -SHINOBI-』は1987年に登場。一方、『NINJA GAIDEN』こと『忍者龍剣伝』は1988年にテクモ(現コーエーテクモゲームス)からアーケードゲームとして揃って誕生し、以降、続編やスピンオフといった作品を発売し、シリーズ展開を見せてきた。

この2作は手触りのよいアクションに骨太な難易度、そして現代社会で忍者が戦う設定という共通点を持つ。しかも『SHINOBI 復讐の斬撃』と『NINJA GAIDEN: Ragebound』にいたっては、開発を海外のスタジオが担当するというアプローチまで同じだ。

さらには、メーカーの垣根を越えて『SHINOBI 復讐の斬撃』と『NINJA GAIDEN: Ragebound』の2タイトルがセットになった『Path of the Ninja』バンドルがSteamで発売中となっている。

前述したように忍者は国内外で高い人気を誇るキャラクターである。そんな忍者が活躍する歴史ある作品に携わるクリエイターから見た忍者とは、いかなる魅力を持つ存在なのか。そして、忍者のゲームを作る楽しさと難しさとはなんなのか?また、海外のスタジオと組んだことによって見えた海外の”忍者像”とは。

今回、電ファミニコゲーマーは『SHINOBI 復讐の斬撃』のプロデューサーを務めるセガの大原 徹氏と、『NINJA GAIDEN 4』のプロデューサーで、『NINJA GAIDEN: Ragebound』では監修を担当されたコーエーテクモゲームス「Team NINJA」のブランド長である安田文彦氏による対談を企画した。

実際に忍者ゲームを作ったクリエイターだからこそ分かる忍者の魅力と、現在に至る忍者ゲームの歴史にも迫ったその模様をお届けする。

実は『SHINOBI』シリーズ初参加の大原氏と『SHINOBI』に恨み(?)を持つ安田氏

──忍者ゲームについてフォーカスしたく、『SHINOBI 復讐の斬撃』を手がけたセガ大原さんと、先日『NINJA GAIDEN: Ragebound』が発売となり、10月に『NINJA GAIDEN 4』の発売を控えているコーエーテクモゲームスTeam NINJAブランド長の安田さんによるプロデューサー対談を企画させていただきました。ちなみに、おふたりは年齢は近いのでしょうか?

大原 徹氏(以下、大原氏):

私は、今54歳ですね。もう30年以上セガに勤めています。

安田文彦氏(以下、安田氏):

私は今、42歳で、今年の11月に43歳になります。だからひと回り違うのかな?

大原さんは『SHINOBI』シリーズにはずっと関わられていたのですか?

大原氏:

いえ、実はお恥ずかしいんですけれども、『SHINOBI』シリーズに関わるのは今回が初めてなんです。コンシューマーの現場に戻ってきたのは最近のことで、それまではアーケードのタイトルを担当していて。『三国志大戦』【※1】ってご存じですか?

安田氏:

はい、もちろん知っています。

大原氏:

ああいうアーケードの「大戦」シリーズに代表される戦略ゲームをメインに作ってきました。

もっと昔にはコンシューマーで『サクラ大戦』【※2】に関わったりもしていたんですけど、今回の『SHINOBI』のようにこういった本格的なアクションゲームに関わるのは初めてのことでして……。だから、忍者ゲームと言われましても、私自身、結構わからないことがあり……(笑)。

※1『三国志大戦』:魏・呉・蜀の三国による群雄割拠の戦乱時代を描いた「三国志」を題材にしたアーケード向け対戦型トレーディングカードゲーム。100種類以上のトレーティングカードの中から、最大8枚まで組み合わせて戦略を練りながら敵陣の城の陥落を目指す。武将カードのデザインには多数の著名イラストレーター・人気漫画家が参加している。2005年に最初のバージョンが稼働し、2025年現在は2016年より導入されたオンデマンドカード印刷機能を備えた2代目が稼働中。シリーズ作として『戦国大戦』『英傑大戦』がある。

※2『サクラ大戦』:1996年にセガサターン用ソフトとして発売されたドラマチックアドベンチャーゲーム。恋愛シミュレーションと戦略シミュレーションの2ジャンルの要素を併せ持った作りと、大正時代とスチームパンクを融合した独特の世界観を特徴とする。後に続編やスピンオフが発売されてシリーズ化したほか、アニメにドラマCD、舞台といったメディアミックス展開も盛んに実施された。

安田氏:

そうなのですね(笑)。私は今、入社して20年弱で、『NINJA GAIDEN』シリーズにはずっと関わってきたんですけど、3Dのシリーズを中心としていまして、2Dの『忍者龍剣伝』シリーズには関わったことがないんです。

『NINJA GAIDEN: Ragebound』もプロデューサーではなく、あくまでも監修として参加した形でして。ただ、『NINJA GAIDEN 4』はプロデューサーを担当していますので、そちらをメインとしてお話しさせていただければと……(笑)。

──(笑)。大原さんは『NINJA GAIDEN』シリーズと言いますか、初期の『忍者龍剣伝』シリーズをプレイされたことはあるのですか?

大原氏:

一番最初のアーケード版は学生の頃にめっちゃ遊んだ覚えがあります。ボタンが3つ【※】あって、それで技を使い分けて戦っていくのを覚えています。

安田氏:

アーケード版は遊んだことがないですね……。その頃って私、6歳くらいでしたので(笑)。

──逆に安田さんは『SHINOBI』シリーズをプレイされたことはありますか?

安田氏:

私がテクモに入社して最初に関わったのが『NINJA GAIDEN 2』だったのですが、その時の上司からプレイステーション 2(PS2)の『Shinobi』を渡されて「やれ」って言われてプレイしたのが最初ですね。

それで『Shinobi』をクリアしたことを報告したら「やっとか」って言われ、「もう1回やれ」と返されて(笑)。それまで4日ぐらい放置されていたんですけど、あとで聞いたら当時、入ったばかりの私に振る仕事がなかったらしいんです(笑)。

大原氏:

そんな理由で!?(笑)

安田氏:

ですので、『SHINOBI』にはそこそこ恨みがあります(笑)。あと、私はアクションゲームが元々好きではあったんですけど、実はテクモのゲームってほとんどやったことがなくて……。

──では『忍者龍剣伝』も最初に触れたのは……?

安田氏:

入社してチームに配属となり、「やろう」と思って最初にやったのが『NINJA GAIDEN Black』でした。

その後に『NINJA GAIDEN 2』のチームに配属されて、先ほどの『Shinobi』を始めとするアクションゲームをひと通りやれと言われてやったんです。それが『SHINOBI』をプレイした最初の記憶になりますね。

──『NINJA GAIDEN』は2Dの『NINJA GAIDEN: Ragebound』が発売され、10月には『NINJA GAIDEN 4』の発売が控えている状況です。

安田氏:

はい、10月21日に『NINJA GAIDEN 4』が発売となります。

私は『NINJA GAIDEN 4』にはプロデューサーとして入っているのですが、本作はTeam NINJAではなく、プラチナゲームズさんが作っているタイトルです。我々Team NINJAも制作の中に入らせてはいただいているんですが、メインはあくまでもプラチナゲームズさんとなります。

『NINJA GAIDEN: Ragebound』はフランスのDotemuさんがパブリッシャーで、制作は『Blasphemous(ブラスフェマス)』【※】などの2Dアクションゲームを多く作られてきたThe Game Kitchenさんが担当され、我々は監修としての参加となります。

具体的には昔の『忍者龍剣伝』や、今の『NINJA GAIDEN』の要素を入れていただいていますので、そういった部分を中心に監修させていただいた形です。

※『Blasphemous(ブラスフェマス)』:悪夢の世界「Cvstodia」を舞台に死闘を繰り広げる2DアクションRPG。2019年よりPC(Steam、Epic Games Store)、Nintendo Switch、PlayStation 4向けに発売中。

──そして、大原さんが参加されている『SHINOBI 復讐の斬撃』が8月末に発売となりました。

大原氏:

制作はLizardcubeという『ベア・ナックルIV』【※】などのタイトルを手がけてこられたフランスのデベロッパーさんで、メガドライブ時代の『ザ・スーパー忍』の流れを汲んだ2Dアクションの完全新作となります。

もともと『SHINOBI』というブランドは結構、いろいろなチャレンジをしているんですね。たとえばPS2の『Shinobi』では主人公がそれまでのシリーズとは全然違うキャラクターになっていたりしています。

ただ、今回は「ジョー・ムサシ」という初期のアーケード、メガドライブ時代のキャラクターを主人公に持ってきていまして、原点回帰をテーマのひとつとしています。

ゆっくりさせない以外の制限が存在しないからこそ、忍者はとても自由で使い勝手がいいモチーフ

──大原さんにとって忍者が主人公のアクションゲームを作るのは初めてとのことですが、実際に今回の『SHINOBI』を作られて、忍者に対してどんな印象を抱きましたか。

大原氏:

すごく自由なモチーフだなと思いましたね。おそらく、忍者って、制限と言えるのは「素早くなければいけない」ということぐらいじゃないですか。

安田氏:

そうですね。重い武器はあまり持たないイメージがあります。

大原氏:

ゆっくりとさせない以外の制限がほとんどない。ですから、舞台設定もモチーフ通りの戦国時代でもいいですし、過去でも現在でも未来でもなんでもいいんです。

敵も忍者が出てきてもいいですし、ロボットが出てきてもいい。また、忍法という言葉を使えば、魔法のような超常能力を使っても構わないんですね。その意味では自由だなと、作っていて改めて思いました。

ただ、絶対に止まっちゃいけない、素早いことに関しては守らなくちゃダメだと。

安田氏:

大きい武器とかも持ったりはしますけど、体術という意味では侍とは違うものがあるんですね。甲冑を着込んでズシンズシンというよりは、ジャンプして動き回ったりしますし。あと、必ず壁に張り付く(笑)。

大原氏:

壁を走る、とかもですね(笑)。その意味では、プレイしていて気持ちよく、楽しいゲームになりやすいという側面があります。気持ちよくない忍者ゲームというのは、多分存在しちゃいけないんだろうなと思いますね。

──『SHINOBI 復讐の斬撃』のゲーム性を決めていく過程でも、そのようなお話があがったのでしょうか。

大原氏:

Lizardcubeさんはもともとアーティスト中心の会社でもありますので、まずは絵の雰囲気からイメージを作っていきました。

それで彼らも操作感がいいもの、触り心地がいいものをすごく意識していたんですけど、結果的にものすごく強い主人公ができ上がってしまったんです。

──強い主人公……ですか?

大原氏:

ええ、どんどんステージを進んでしまって、どんなにレベルデザインしても全然ゲームが難しくならないみたいなことになったんです。ただ、それでもアクションゲームとしての触り心地のよさは外したくないという思いもあって。

私は『三国志大戦』などの対戦ゲームで、長いこと「何かのアクションをする時には、必ず何らかのデメリットやリスクがセットになって物事は起こるべき」とのゲームデザインをしてきたんです。たとえば、強攻撃にはモーションの遅れや硬直が発生する、とか。そういうバランスを取らないと難しいんじゃないのかと、我々から伝えたりもしたんです。

けど、彼らは「いや、このゲームは止まっちゃいけないんだ」と主張することが多くて。それで途中から我々も「だったらこうしようぜ」と、方針を切り替えたんですね。強い主人公であることを大事にしたうえで、逆に変な攻撃を敵にさせるとか、「ダークアタック」という回避アクションが通用しないボス専用の強力な技を入れたりとか。

安田氏:

「ダークアタック」は最初から設計されたものではなかったんですか。

大原氏:

ええ、ダークアタックは開発後半になって入れたシステムになります。強い主人公ができちゃったのは仕方がないから、それに合わせてレベルデザインを考えていこうと切り替えたら、結果としていい方向にいきまして。ちゃんとレールに乗った手応えはしましたね。

ゲームの中に出てくる忍者とは、日本特有のモノではなくてグローバルなスーパーヒーローとしての「NINJA」

──『NINJA GAIDEN: Ragebound』も海外スタジオが制作していますが、海外から見た忍者のイメージであったり、「こんな表現のやり方もあるのか」など、海外スタジオが忍者を扱うことで、新しい見え方や気づきもあったと思うんです。そのような部分で印象深かったことはありますか?

大原氏:

今の世の中で言われている忍者って、実は日本発ではなくてアメリカ発……いわゆるハリウッド発みたいな部分もあるかなと思うんです。

私が学生時代の時、ちょうどショー・コスギ【※】主演のアメリカの忍者映画がブームになったんですけど、おそらくそれが始まりで、そこから我々の『SHINOBI』や『忍者龍剣伝』へと繋がっていったと思うんです。

※ショー・コスギ:本名、小杉正一。東京出身の俳優。1981年上映のアメリカ映画『燃えよNINJA』で壮絶なアクションシーンをこなしたことで評価され、以降制作された「ニンジャ」シリーズで主演に抜擢。全米各地で忍者ブームを起こすほどの話題を呼び、日本人としては初めてアメリカのアクション俳優のスターとして仲間入りを果たした。子息として同じく俳優のケイン・コスギ氏がいる。

安田氏:

そうですね。『忍者龍剣伝』も同じ頃に立ち上がった企画ですから、影響はありますね。

大原氏:

あの頃のアメリカン忍者、いわゆるスーパー忍者の登場からさまざまなゲームが生まれて、今のイメージが認知されていったような気がします。『忍者龍剣伝』と『NINJA GAIDEN』のリュウ・ハヤブサもですけど、主人公の名前も含めてそこに根付いているんじゃないのかなと。

当然、『赤影』【※】のような日本特有の忍者のイメージもあると思うのですけど、いわゆるゲームの中に出てくる忍者というのは、もっとグローバルなキャラクターなのかなと思います。

※正式名称は『仮面の忍者 赤影』。『鉄人28号』『三国志』などの代表作を持つ漫画家・横山光輝原作の正統派忍者漫画。「金目教の巻」「うつぼ忍群の巻」「決戦うつぼ砦の巻」の三部からなるストーリー。1967年に実写ドラマおよび映画が上映、1987年にテレビアニメが放送されるなどメディアミックス展開もなされた。

それで思い出したのが『ウィザードリィ』なんです。「あの西洋ファンタジーの世界観に忍者と侍がいていいんだ!」と。『ウィザードリィ』に触れた際、私は忍者に対して自由な意識を持ったと言いますか、何かがはっちゃけたような気がしましたね。

──安田さんはいかがですか?

安田氏:

大原さんのおっしゃる通りだと思います。いわゆるアメリカ、ハリウッド発だと思うんです。

実は最近、『忍者龍剣伝』1作目の資料として、手書きの工程表を現場から引退された方に見せていただいたんですが、そこに『忍者龍剣伝』の仮称として「西洋忍者」って書いてあったんです。

忍ぶ者の「SHINOBI」ではなくて、ローマ字の「NINJA」だったんです。

──なるほど。超人的な能力を持つ存在としての忍者なんですね。

安田氏:

そうなんです。あと、忍者の源流は日本ですから、日本人の開発者からすると嘘を乗っけやすかったそうで、テーマとしてすごく作りやすかった。

破天荒で荒唐無稽な世界観だったから、1作目の発売から数十年経っても、工夫次第で現代でも受け入れられるものにできる。ゲーム内容としてもアプローチを工夫したり、2Dから3Dにしたりとか、余白があることも忍者ゲームの魅力だと思います。忍者自身も顔を隠していてミステリアスなところもありますし、非常にいいモチーフなんだなと感じますね。

大原氏:

漫画もそうですけど、使いやすい題材なのだろうなと思いますね。

──『NINJA GAIDEN 2』から『NINJA GAIDEN 4』まで安田さんは忍者ゲームを作り続けているわけですが、さきほどお話いただいた「余白があること」などから、忍者ゲームは毎回作っていて楽しいのでしょうか?

安田氏:

楽しいですね。僕は『NINJA GAIDEN 3』で初めてディレクターをやった時に恐竜を出したんです。すごく不評でしたけど(笑)。

ただ、そういった大胆なアイデアも許される受け皿の広さみたいなものが忍者にはありますし、漫画にも漫画ならではのデフォルメみたいなものもあるんですね。

いわゆる山田風太郎の伝奇小説、和風ファンタジーテイストの作品でも忍者モノはありますから、忍法を使っていいですし、刀を使ったアクションもやれる。縛られず、さまざまな方向に持っていける点からも、モチーフとして優れていますし、シリーズモノとしても非常に考えやすいんですね。

最近は真面目なゲームが多いと言いますか、ナラティブが重視されていますが、急にジングルが鳴って始まり「出てくる敵はみな倒す」というゲームも楽しいなと(笑)。アクションゲームというジャンルとも非常に相性がいいと思いますので、今後も忍者ゲームは作っていきたいなと思いますね。