ギリギリな状況であっても、ゲームをよりよくするためにアイディアを出す

安田氏:

そう言えば、今回の『SHINOBI』って何年ぶりの新作になるんですか?

大原氏:

前作【※】の発売が2011年になりますから、約14年ぶりになりますね……。

※2011年にニンテンドー3DS向けに発売された『Shinobi 3D』のこと。ジョー・ムサシの祖先「ジロー・ムサシ」が西暦2056年の未来で戦う2Dアクションゲーム。敵を一撃で仕留める強力な「カウンターアタック」のアクションが特徴。『アサシン クリード ブラッドライン』を手がけたGriptonite Gamesが開発、音楽は『メタルギアソリッド』シリーズで知られる日比野則彦氏が担当した。

──大原さんがプロデューサーを担当されるにあたり、『SHINOBI』シリーズの魅力をどのように引き継いで、どこを切るかみたいな判断があったと思うのですが、そもそも大原さんは『SHINOBI』シリーズをどのように捉えていたのでしょうか。

大原氏:

『SHINOBI』シリーズは毎回新しいチャレンジをしているタイトルだと捉えたんですね。たとえばPS2の『Shinobi』では主人公も変わっていますし、過去作でも遊び方が根本的に違っているものがあります。

そのように毎回ゲームデザインが変わっていたので、『SHINOBI 復讐の斬撃』を制作するにあたり、「この要素は絶対に踏襲しなくてはならない」というのはありませんでした。逆に新しいゲーム、今の人たちにちゃんと伝わるゲームを作らなきゃと考えて。

ただ、アーケードやメガドライブ時代の『SHINOBI』で主人公だったジョー・ムサシって、今の時代から見ても珍しいキャラクターだとは思うんです。Lizardcubeさんと一緒に作っていった結果でもあるのですけど、白と赤を基調にした忍者という……。

──忍んでいない忍者、ですよね(笑)。

大原氏:

そうです(笑)。「あいつ、全然忍んでねえな!」っていうのがあり、そこは改めてスポットライトを浴びせる意味があると考え、彼が主人公として選ばれました。

遊びの部分に関しては、過去の『SHINOBI』シリーズを意識してはいません。世界観などの表立った部分には、昔の敵キャラクターを登場させたりして、過去作の雰囲気を味わってもらえればいいかなと。

──ビジュアル面は表現、色合いなど含め、いろいろと振り切っていますよね。

大原氏:

そこは意識したというよりは、Lizardcubeさんが素晴らしいアートを描いてくれる会社でしたので、自然にそうなっていった感じです。

まだ我々の業界が今ほど大きくなっていなかった時代って、学生のクラブ活動的なノリでゲームを作っていたところがあったと思うんですけど、Lizardcubeさんって、まさにそういう若さというか勢いを持ってゲームを作ってくださっている会社なんですね。

なので、「もうベータの時期だから」と言っているのに新しい絵が追加されたり、安定させなきゃダメな状況で「ここをこうしたら面白くなります!」と提案いただくこともあって(笑)。よくするために妥協しない姿勢を最後まで貫かれていましたね。

──勝手なイメージになりますけど、昔のセガっぽいですよね。

大原氏:

確かに、私が若い頃に社内で経験したことと近いものがありました(笑)。クリエイティブという意味で、凄く前向きな会社さんなんだなと改めて感じましたね。

──同じように『NINJA GAIDEN』に関して、安田さんはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか?

安田氏:

主人公が超人的なアクションの使い手で、それをプレイヤーが気持ちよく触れて、敵が難関として容赦なく立ちはだかる。それをどう乗り越えていくか。そして難関を乗り越えた時、プレイヤーがどんな達成感や感情を持ってもらえるのか、という部分ですね。

そこが押さえられていれば、2Dであろうが3Dであろうが『NINJA GAIDEN』なのでは、と思っています。これも私自身、特に『NINJA GAIDEN 3』の時にシリーズファンの方々に厳しいお言葉をいただいた結果、学んだことでもあるのですけど、それが大事にすべき、守るべきところだと考えています。

──ちなみに『NINJA GAIDEN: Ragebound』を作られたThe Game Kitchenさんも熱量が高かったのではないでしょうか?

安田氏:

そうですね、ゲーム作りに対する情熱を全体で維持できるチームだと感じました。クレジットを見ると多分、チームの人数は30人ぐらいで、数年作られていたと思うのですけど、開発終盤になって「欠損表現をやりたい」と提案してきたことがあって。

──あれは開発終盤に入ったのですか!?

安田氏:

はい。昔の『忍者龍剣伝』にそのような表現はないのですが、現在の『NINJA GAIDEN』ではそのイメージが強く、「本作でもやりたい」と連絡があったんですね。

本当に開発終盤のことでしたので、多分、これが社内だったら僕は止めていたと思うんですよ。3Dで100~200人規模で作っている中で、そんな提案をしてくるスタッフがいたら、ほぼ間違いなく「何を言っているんだ」と一刀両断にされる(笑)。

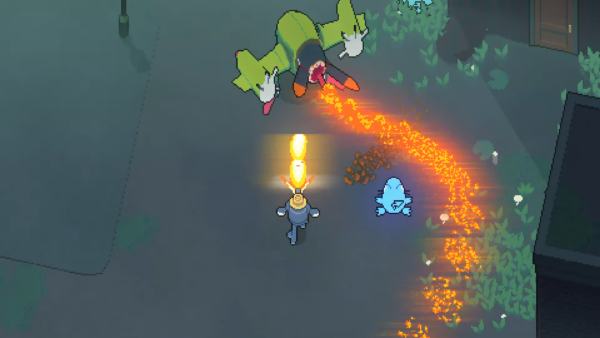

ただ、彼らの情熱は本当に凄くて。特定の強化状態に限り、敵が真っ二つになる「ハイパーチャージ」という技で欠損表現を2Dスタイルの中に落とし込んでくれたんです。

実際にあのシステムが実装されるまで、チーム内でも戦いがあったのかもしれないですけど、あのように提案してくれて、それを違和感なく落とし込まれたことに感動しましたし、情熱を全体で維持できるチームなんだなと思いましたね。

──『SHINOBI』の新作は14年ぶりということで、プレッシャーも凄かったんじゃないですか?

大原氏:

いや、先ほどもお話したように、そもそも『SHINOBI』自体が今までいろいろな変化を遂げたIPでしたから、ハードルの高さは感じなかったです。守らなくてはならないものというのが多くありませんでしたし。

逆に『NINJA GAIDEN』シリーズは続けていく苦労があるのではと思うのですが……。

安田氏:

シリーズとしては『NINJA GAIDEN』と『NINJA GAIDEN 2』が現在でも人気がありますので、そんな中で新作を世に送り出すというのは確かに大変です。

ディレクターやプロデューサーも変わっていますから、完全に真似しようとしても真似できない部分が多いですし……。逆に変えすぎると、シリーズファンの方々にとっては期待外れなものになってしまう。その塩梅は難しいです。

それに世の中のトレンドもいろいろと変わるじゃないですか。現代にあった形にアレンジしなければならないところは当然ありますし、一方で絶対に変えちゃいけない部分もあって、本当に大変です。難易度に関してもそうですし……。

大原氏:

『NINJA GAIDEN』は「難しいゲーム」という代名詞もありますし……。

安田氏:

やさしくすると「肩透かし」と思われるだろうし、難しすぎてもいろいろ言われてしまうでしょう。特に『NINJA GAIDEN 4』はプラチナゲームズさんからの提案だったんですけど、リュウ・ハヤブサは主人公として完成されているから「今回は新しい主人公にしましょう」となったんですね。

新しい主人公にしてよかったのが今回、チュートリアルを最初から全部作れたことです。また、若くて優秀な忍者がどのように成長していくのかをゲームを通して体験できるようにしています。ナンバリングの4作目ですから、シリーズをやってきた人とそうでない人もいますし、そこに気を遣えたのは新しい主人公だからこそ、というところがありましたね。

これまでずっとリュウ・ハヤブサが主人公でしたから、最初に発表した時は不安もありました。発売前ですので、このあとどうなるかはわからないですけども、「これは『NINJA GAIDEN』だね」と言ってもらえるか、本当に楽しみにしています。

──『NINJA GAIDEN 4』も前作から約13年ぶりですからね。

安田氏:

『NINJA GAIDEN 3』以降、スピンオフやリメイクはやっていたんですけど、新作としては10年以上空いてしまっていて……。ファンの方々がずっと新作を待ち望んでくださったことに本当に感謝しかないです。

──『NINJA GAIDEN 3』開発メンバーも、Team NINJAに残っていらっしゃるわけですよね?

安田氏:

残っています。その時の中心メンバーが『仁王』シリーズに関わっていて、いい経験ができたと思っています。今ではもう、Team NINJAメンバーの中で彼らは中堅、主力になっていますから。

──気づいていない人が多いと思うのですが、Team NINJAってすごいペースでタイトルを作られていますよね?(笑)

安田氏:

そうなんです。そこがあまり知られていなくて(笑)。「なんでこんなにいっぱい作っているのに楽にならないんですか?」とチームのメンバーにも言われますから(笑)。

──セガさんも『龍が如く』シリーズをものすごいペースで展開されていますけど、Team NINJAも負けず劣らずのペースだと思います。

安田氏:

Team NINJAも毎年、なんだかんだタイトルを出していますので、もうちょっとスポットが当たってもいいのでは、とは思います(笑)。

一同:

(笑)。

2025年を忍者ゲームの年に!

──『SHINOBI 復讐の斬撃』の日本側スタッフは何名ぐらいだったのですか?

大原氏:

10人いないくらいですね。ただ、ディレクター、プログラマー、アーティストと、それぞれキーマンとなる人物はいて、特にゲームデザインの部分ではアイデアを出したり、提案したりなど、いろいろと動いていました。実は「シノビ・エクスキューション」は私たちのほうから提案して入れてもらっています。

安田氏:

最初からあったシステムではなかったんですね。メリハリがあっていいシステムだなと思ったので……。

大原氏:

ありがとうございます(笑)。セガから「やってほしい」という提案ができたり、Lizardcubeさんも積極的に動いていただいたので、いい関係で制作が行えました。

──ちなみに今、セガさんに初代『SHINOBI』に関わった方はいらっしゃらないのでしょうか? 『SHINOBI』というIPを扱ううえで、「まず社内のこの人に話を聞くべし」というのはなかったのでしょうか?

大原氏:

PS2の『Shinobi』制作者であれば、もしかしたらいるかもしれません。ただ、「『SHINOBI』ならこの人」というIPホルダーのような方はいないですね。今回、改めて我々がさわらせていただくことになって、各所に確認はしたのですが、何らかの承認を得なければならない、というルーティーンはありませんでした。

──ひとつ気になったのですが、『SHINOBI』も『NINJA GAIDEN』も10年以上ぶりの新作になります。『SHINOBI』はジョー・ムサシが主人公ですがタイトルにナンバーはなく、逆に『NINJA GAIDEN』は新しい主人公を立てていながらもナンバリングタイトルになっています。この決定に際しての背景や意図はどういうものだったのでしょうか。

安田氏:

『NINJA GAIDEN 4』は「10年以上ぶりの完全新作として、プラチナゲームズさんと一緒に作りましょう」というのがスタートとしてありましたので、うちとプラチナゲームズさん、マイクロソフトさんが揃った時にナンバリングタイトルと決まりました。特に揉めることもなく決まりましたね。

『NINJA GAIDEN: Ragebound』は紆余曲折がありました。こちらも『NINJA GAIDEN 4』と同じくリュウ・ハヤブサではなく、「ケンジ・モズ」という新キャラクターが主人公なんですけど、2Dの新作として発売される関係から「副題を付けよう」といくつかの案が出されました。

最終的にケンジと、もうひとりのプレイヤーキャラであるクモリの必殺技で「レイジバウンド」というのがあり、それが副題として決まりました。『NINJA GAIDEN』であると同時に『忍者龍剣伝』でもあるという想いがThe Game Kitchenさんにあり、ロゴに漢字で「外伝」と付く形になったんですね。

日本人から見ると「NINJA GAIDEN外伝」っておかしな感じになっているんですけど、そんな経緯で「外伝」とロゴに入っています(笑)。

大原氏:

『SHINOBI 復讐の斬撃』に関しては、先ほどお話ししたように毎回違うもの、常に新しいものを作り出していこうという考えが、それぞれのシリーズ担当者にあったと思っています。我々も同じ感覚で、「もう一度『SHINOBI』を改めて形にしよう」と考えた時に「ナンバリングではないな」と思ったんですね。

であれば、一番最初の……アーケードの時は「スーパー」も冠していませんでしたので、「『SHINOBI』でいこう」とスタートし、副題を付けて差別化を図りました。

『SHINOBI』という文字だけでいえば、PS2版も小文字を取り入れた『Shinobi』だったんですけど、多分、その時のメンバーも同じことを考えたんじゃないのかなと思っていて……。ナンバリングではなく「ここからスタートしていこう」という考えが込められていたように感じているんです。

それぐらい『SHINOBI』シリーズの背景は違っていて、「その時に適したいいものを作っていこう」というイメージがあるような気がするんですね。

──なるほど。ちなみに、アクションゲームにおいて、サウンドとSEはとても重要な要素だと思うのですが、『SHINOBI』も『NINJA GAIDEN』もかなりこだわっていますよね。

安田氏:

SEは本当に重要だと思います。それによってアクションの重みも変わってきますし、気持ちよさにもすごく影響します。それは3Dに限らず、2Dのアクションでも重要だと思います。

大原氏:

忍者のゲームって、アクションの数が多かったり、素早かったりするわけで、プレイヤーの操作にすぐ反応する音であるというのはとても大事なことですね。「なんかやったぞ、俺!」というのが視覚だけではなく、耳からも感じられることが重要だと思います。

特に「斬る」音は気持ちよくなければいけません。

安田氏:

実際に刀で人を斬っても、音ってそんなに鳴らないんですよね(笑)。時代劇もそうですけど、気持ちよさを表現するという点では、音を鳴らすのは本当に重要です。

あと、『NINJA GAIDEN: Ragebound』に関しては「ファミコン版『忍者龍剣伝』を現代に」というコンセプトがありましたので、音楽についても制作側から強い要望があり、オリジナルの『忍者龍剣伝』で音楽を担当されていた山岸継司さん【※】を始め、数名の方に参加いただいています。

※山岸継司:ファミコン版『忍者龍剣伝』の楽曲を担当したサウンドコンポーザー。旧テクモ在籍時代には『キャプテン翼』シリーズ、『テクモボウル』などの楽曲を手がけた。のちに旧コーエーにて『アンジェリーク』『三國無双』などのタイトルで楽曲を担当。2025年現在はフリーで活動中。

大原氏:

それは『SHINOBI 復讐の斬撃』も一緒で、『ザ・スーパー忍』1作目などで楽曲を担当された古代祐三さん【※】にお願いしています。

※古代祐三:『イース』『アクトレイザー』『ベア・ナックル』『世界樹の迷宮』などの代表作で知られるサウンドコンポーザー。現株式会社エインシャント代表取締役社長。『SHINOBI』シリーズでは『ザ・スーパー忍』『The GG 忍』『The GG 忍II』の3作で楽曲を手がけている。

安田氏:

おお……最高じゃないですか!

大原氏:

ただ、昔の曲をアレンジするのではなくて、「今、自分が『SHINOBI』の音楽を作るのだとしたら、このようにする」との考えで曲を作っていただきました。

また、『ソニックマニア』で知られる作曲家のTee Lopesさんにも、和とロックが混ざり合った楽曲を作っていただいています。忍者のゲームには和テイストを少し入れたくなってしまうところがあると思うんですけど、そのあたりもうまく古代さんにやっていただきましたね。

──ファン目線での希望となりますが、今回の対談をきっかけに『SHINOBI』と『NINJA GAIDEN』でコラボがあるといいなと(笑)。

安田氏:

じゃあ、3Dの『SHINOBI』をうちで作る……あ、でもそうなると「なんで『NINJA GAIDEN』を作らないんだ!」って言われちゃいますね(笑)。でも、本当に何か面白いことができればと思います。

大原氏:

当然、『SHINOBI』も今回の2Dだけで終わらず、次のステップへと繋げていくことを考えなくてはならないと思っています。どういう形になるかはまだわかりませんけども……。

ジョー・ムサシは白い衣装が特徴的ですから、まずは衣装だけでもコラボなどができたらいいですね。

──では、最後にそれぞれひと言、忍者ゲームファンへメッセージをお願いします。

安田氏:

では、私から。まず2Dの『NINJA GAIDEN: Ragebound』のダウンロード版が7月31日に発売となっています。「ファミコンの頃の『忍者龍剣伝』を現代の2Dアクションゲームにしてみたら?」というコンセプトのタイトルで非常によくできていますので、ぜひ遊んでいただければと思います。

また、10年以上ぶりのナンバリング新作となる『NINJA GAIDEN 4』も10月21日に発売となります。こちらも忍者らしいアクションの手触りだったり、『NINJA GAIDEN』らしい容赦のない難易度を味わえると思いますので、ぜひ『SHINOBI』新作共々、楽しみにしていてください。

大原氏:

『SHINOBI 復讐の斬撃』は8月29日発売となっています。大きく3つのポイントがありまして、ひとつはLizardcubeさんが描いてくれた素晴らしいアート。見ていただくだけでも楽しんでもらえる、触ってみたいと思えるものになっています。

もうひとつが止まらないアクションゲーム、触っていて気持ちいいアクションゲームということ。そのようなアクションゲームを求めている方にはぜひ、プレイしてもらえたら嬉しいです。

最後に、アーケード、メガドライブ時代の元祖主人公であるジョー・ムサシが復活することです。昔の『SHINOBI』をご存じの方々が懐かしいと感じられる小ネタがたくさん入っていますので、ぜひ『NINJA GAIDEN』もセットで触ってみてください。

2025年が忍者の年になればと思っていますので、皆様よろしくお願いいたします!

(了)

忍者ほど、アクションゲームとの相性がずば抜けて高いキャラクターはいない。

安田氏の発言にあったように、忍者というキャラクターはアクションゲームを面白く、気持ちよくするための要素を無理なく自然に持てる強みがある。スピーディな立ち回りに遠近の攻撃スタイル、忍術という名の魔法のような過激で強烈な一撃。

強くて、カッコイイ立ち回りをしたいというプレイヤーの欲求を満たす存在として、忍者はアクションゲームというジャンルそのものを体現していると言っても過言ではないだろう。このようなキャラクターが日本から生まれ、今や世界中で人気を博すと同時に、ゲームに留まらず漫画、アニメ、映画まで広まり、不変的に愛され続けていることは、日本人として誇らしさを感じる。

2005年、『SHINOBI』と『NINJA GAIDEN』という、忍者ゲームの象徴的な名作が装いも新たに復活するというのも胸が熱くなる展開だ。待ち受ける困難も高いが、相応に華麗なアクションを駆使して乗り越えられた時の気持ちよさも格別。実際に双方のアクションゲームとしての面白さ、極め甲斐を知る身としても、今回の新作はどこまで楽しませてくれるのか興味津々だ。

双方、長らく新作が出てこなかったのもあり、今回が初めてというプレイヤーも少なくないだろう。もし、アクションゲームが好きで今までこの2作に触れたことがなかったのなら、ぜひプレイしていただきたい。忍者を動かすことがどれほど楽しいのか、そして忍者がいかにアクションゲームというジャンルを体現した存在なのかを存分に味わえるはずだ。