「弱い忍者」はあり得ない

──アクションゲームとしてみたときの忍者の魅力をどう捉えていらっしゃいますか?

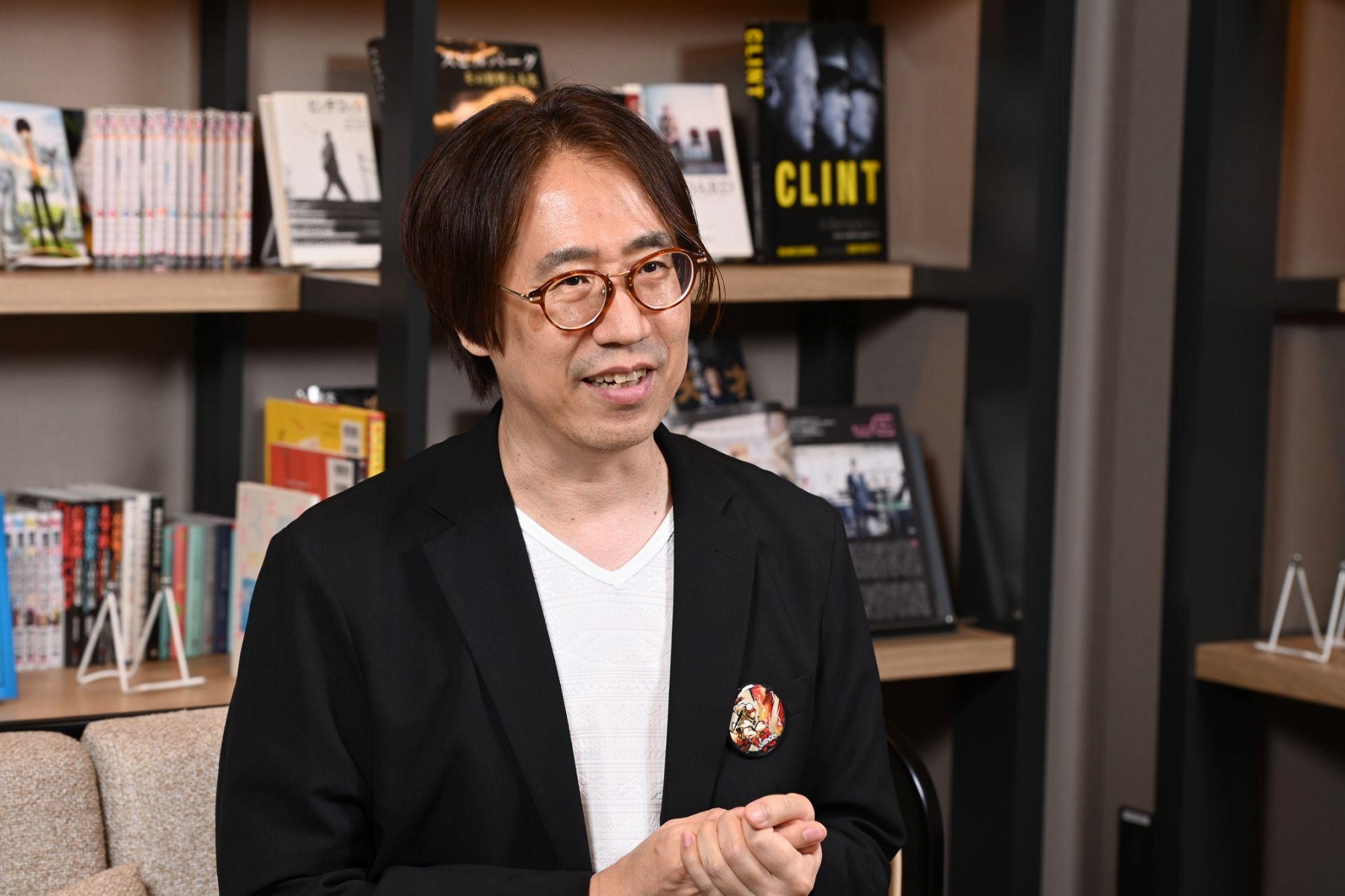

大原氏:

過去のゲームデザイン的に言うと、プレイキャラが近距離攻撃と遠距離攻撃の両方を持つゲームって、そんなにない印象があります。一方、忍者は手裏剣やクナイを投げる、刀で斬る、のどちらもあるんですね。

『ザ・スーパー忍』は両方あって、主力は手裏剣なのですけど、状況によっては刀も使えたりしたので、その辺りは忍者ならではの魅力なのかなと思います。

安田氏:

アクションゲームに欲しい要素を持てるんですよね。それは足場や仕掛けを乗り越えていく遊びの部分もですが、それらの要素を無理なく自然に埋められるのは忍者の魅力かもしれませんね。

──忍者であればそれらのアクションもスタイリッシュに表現できますよね。しかもスピード感もありますから、マフラーをなびかせるみたいなこともできたり。

安田氏:

そうなんですよね。というか、うちのゲームって全部、マフラーがついているんですよね(笑)。『NINJA GAIDEN』はもう象徴なので普通に入っているんですけど、『Rise of the Ronin』や『Wo Long: Fallen Dynasty』もすべてデフォルトの衣装では主人公がマフラーをつけていますし。

大原氏:

PS2版の『Shinobi』でマフラーのキャラクターをどう作るかとなった時にも、キャラクターの形とか顔よりも「赤いマフラーを目立たせよう」ってアーティストがデザインしていたことを思い出しました(笑)。

あと、忍者ってどんな場所にいても許されると思っていまして。

『SHINOBI 復讐の斬撃』では「朧の里」というところに潜んで住んでいるという設定ですが、「世界の悪を倒してきたのは彼らだ」と完全無欠な存在としても描けますし、警察組織の中にいる忍者部隊といった設定にもできるじゃないですか。

最近の映画でもありましたが、そういうアクションに限らず「どこにいてもいい」設定も自由だなと思いました。

安田氏:

使い勝手がいいのは本当に感じます。『DEAD OR ALIVE』シリーズでも使い勝手の良さを感じました。CIAの局員と一緒にいても違和感がないですし(笑)。

ゾンビと同じぐらいどこにでも出せる……って言うと怒られちゃうかもしれないですけど、本当にそういった意味ではキャラクターとしても、モチーフとしても非常に優れていると感じますね。

大原氏:

男女年齢関係ないところもありますよね。

安田氏:

確かに。老忍者とかカッコイイですもんね。

──逆に忍者を描くうえで難しい部分ってあるのでしょうか。先ほどの強くなりすぎてしまうのはひとつの難しさのように感じますが。

大原氏:

さきほども言いましたが「ゆっくり動かさない」ぐらいかな、と。

安田氏:

弱い忍者ってなかなか描けないですが、そもそもそんなキャラは作らないですからね(笑)。

──日本と海外のユーザーにおける忍者に対する見え方や捉え方の違いみたいなものはあるのでしょうか。

安田氏:

海外だと「カッコイイ」が大前提としてある気がします。日本だと『忍者ハットリくん』のハットリくん、『ピューと吹く!ジャガー』のハマー(浜渡浩満)、『HUNTER×HUNTER』のハンゾーみたいな面白くて情けなくもある忍者もいますけど、それ以上にクールな存在として捉えられている感じですね。

『NINJA GAIDEN』のリュウ・ハヤブサも、海外では「badass」という「超カッコイイ」「すごい」「最高」という意味のスラングで呼ばれています。だから、やっぱり忍者というのは海外ではカッコイイ(クール)が大前提としてあるように感じますね。

大原氏:

確かに海外の方々からすると、弱いキャラクターとしての印象があまりないかもしれませんね。逆に日本は子どもの忍者も含めて、なんでもありの度合いが強い気がします。

──近年は『忍たま乱太郎』が大人気ですし(笑)。

安田氏:

土井先生(『忍たま乱太郎』に登場するキャラクター土井半助)があれほど人気になるとは思わなかったですし(笑)。

大原氏:

ただ、近年はアニメも海外に広がっていますからね。もしかしたら、忍者であればなんでもカッコイイとなっているかもしれないです。

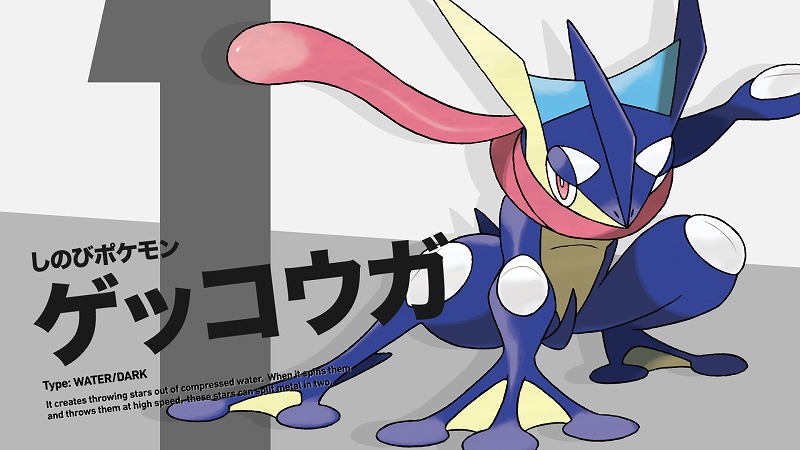

──『ポケットモンスター』でもゲッコウガ【※】が海外で大人気だったりしますからね。

安田氏:

そうですね。まさに「すげえヤツ」みたいなイメージが根付いているのかもしれないです。

※ゲッコウガ:2013年発売の『ポケットモンスター X・Y』で初登場した「しのびポケモン」。ゲーム序盤に選ぶパートナー候補ポケモンの1体「ケロマツ」の最終進化形(※第二進化形「ゲコガシラ」がレベル36に達すると進化)。わざを出す直前、自分のタイプがその技のタイプに変化する「へんげんじざい」なる特性を持つ。

『SHINOBI』はとにかく止まらないこと、『NINJA GAIDEN』はレスポンスの良いギリギリの駆け引きにこだわる

──そういった忍者の魅力がある中で、『NINJA GAIDEN 4』のコンセプトを決める時はどのようなことを考えられたのでしょうか。

安田氏:

プラチナゲームズさんと一緒にやるのは初めてだったのですが、本当にソリッドで、ピュアなアクションゲームにしようというのが最初のコンセプトとしてありました。

Team NINJAは、いわゆる死にゲーのタイトルとして『仁王』シリーズも手がけていますが、『NINJA GAIDEN』は純粋にキャラクターを常に動かせて、強敵が容赦なく襲い掛かってきて、それに打ち勝っていくゲーム。このコンセプトについてプラチナゲームズさんと時間をかけて話し合い、販売のマイクロソフトさんも「これでいこう」と仰ってくれましたので、最初から最後までそこは変わることなく通させていただきました。

──『NINJA GAIDEN 4』制作のきっかけが何かあったのでしょうか? 前作『NINJA GAIDEN 3』からだいぶ時間が空いていたので……。

安田氏:

『NINJA GAIDEN 3』は「忍者の素顔みたいなものを見せたいね」と掲げて制作しました。全体的にストーリー性を強くしたのですが、ファンの方々から「もっとド直球のアクションが遊びたい」という声をいただいたり、「違う、そっちじゃない」みたいな反応がありましたので、正直に言うと我々も「次はどうしよう?」となっていたんです。

そのあいだにいろいろな話があったうえで、最終的にマイクロソフトさんとプラチナゲームズさんとの3社で作る、と決まりました。

大原氏:

まだ動画でしか確認できていないのですけど、すごいスピード感ですよね。

安田氏:

本当にビックリするぐらいずっと動かせます。このスピード感とド直球なアクションは『ベヨネッタ』シリーズや『NieR:Automata』といった素晴らしいタイトルを作られてきたプラチナゲームズさんだからこそ実現できたものです。ケレン味あるアクションもTeam NINJAだけでは正直、作れなかったと感じています。

10月発売ということで、かなりバタバタしているんですけど、どういった受け取られ方をするのか、楽しみにしています。

──『NINJA GAIDEN 4』、『SHINOBI 復讐の斬撃』の開発において、とくにこだわった箇所としては、どんなものがあったのでしょうか。

大原氏:

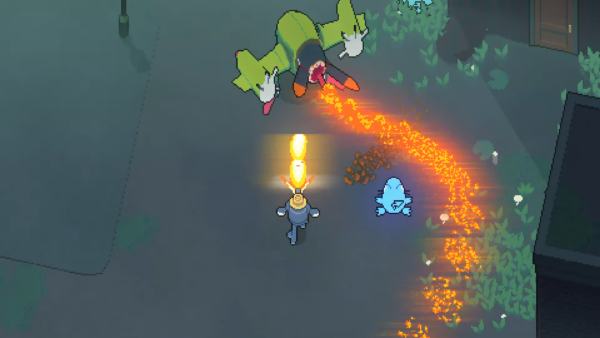

『SHINOBI 復讐の斬撃』に関しては「止まらない」ことが1番のポイントです。敵にぶつからないようにとか、常に気持ちよく動かせるみたいなことにはこだわりました。

もうひとつ追加で説明すると、ゲーム中に技がどんどん増えていくんですね。途中で購入したり、覚えたりしていく形を採っているんですが、基本的に装備のためのスロットがあって、どの技を選んで装備するというのが最近のゲームだと当たり前のように思うんです。

本作はそういうのではなくて、覚えたものがどんどん増えていくんです。弱攻撃だけだったのが、違うボタンを押すことで別の技が出るようになるとか、選択肢がどんどん広がっていくゲームデザインにしています。

そのほか、「この敵にはこの技が有効」というデザインになってはいるものの、相性や弱点を意識しなくても遊べる。特定の技にこだわるプレイヤーも楽しいですし、いろいろな技を選ぶプレイヤーも楽しい。幅広く「俺はここまでできるんだ!」ということを追求できるデザインにしているんです。

──縛って戦ってもよし、華麗に戦うもよしと、美学を求める戦い方ができるわけですね。

大原氏:

基本的に一部の技を覚えていればクリアできるんですけど、「この技を使ったほうがカッコイイんじゃね?」とか、「この技だと早く倒せないけど、自分はこれで戦いたいから押し通す」など、ユーザーさんの中で自由に選べるゲームデザインにしているんですね。「一部の技しか使えなくてもうまくやれている、でももっと上手な人がいる」といった面白さが『SHINOBI 復讐の斬撃』にはあります。

スタート時点では普通のアクションゲームなんです。弱攻撃と強攻撃などの基本しかなくて、連続技も4回までしか繋がらない。だけど、技が増えていくことで、繋がる回数が増えていって、自分なりの技の出し方のカッコよさを表現できるようになり、最終的には格闘ゲームのキャラクターを触っているような気分になれるんです。そこをユーザーさんに体験いただいて、気持ちよくなってもらえるといいなと思っています。

──なるほど。『NINJA GAIDEN 4』はいかがですか?

安田氏:

『NINJA GAIDEN4』はやはりレスポンスの良さ……そこに直結するアニメーションがすごく大事だと思っています。重力感とか、グリップ感とかよく言うんですけど。

たとえばジャンプにしても、どこまでもジャンプできるようにすれば気持ちいいかと言われれば、そんなことはないんですね。何より人間らしくないし、超人的でも忍者らしくもなくなってしまう。そこの手触りを常によくするよう、グリップ感を維持したり、何らかのレスポンスがあったり、キャンセルや先行入力が効くみたいなところにはすごくこだわって作っています。

プレイヤーの操作に対してちゃんとアクションをしてくれて、それが不自然じゃなく重量感もあるという前提で敵も襲い掛かってくる。言い方が難しいんですけど……多少の理不尽に対して、こちらがさらなる理不尽をぶつけるとか、ランダム性が比較的少ない死にゲーと呼ばれるジャンルよりも、あえて曖昧にしている部分があるんです。

ですから、敵が全く読めない行動をしてきても、ピュアなアクションゲームとして反射神経も含め、プレイヤーの機転で乗り越えていけることを意図的に許容しています。ただ、その理不尽さから、運が悪いとハメみたいになっちゃって、コントローラーを投げたくなる衝動に駆られたりもして……。YouTubeの動画でそういうシチュエーションを見て心を痛めているんですけども(笑)。

──(笑)。

安田氏:

そういうことがなるべくないように調整を行い、ギリギリの駆け引きを楽しんでもらうことを意識していますね。そこが『NINJA GAIDEN』シリーズの強みでもありますし、そのヒリヒリした感じがあるからこそクリアしたときの達成感や価値につながります。この「やり応え」は大事にしていますね。

大原氏:

3Dだと操作感やスピード感などで嘘を付けないところがあると思うんですけど、『NINJA GAIDEN』はどの辺りで嘘をついているんでしょうか? 快感を得るために何かを削られていると思うんですが。

安田氏:

攻撃のヒット部分については大きいですね。ゼロイチの嘘はついていませんけど、爆発の判定を小さくするとか、1フレームだけ遅らせるみたいなところはおもてなし的にやっています。

ただ、いちばん苦労するのはカメラです。カメラは本当、毎回正解がなくて。プレイヤーに「カメラに殺された!」と思われないよう、なんとかやっているんですけど……。

大原氏:

カメラのシステムって、シリーズ作ごとに違うんですか?

安田氏:

違うんです。フリーカメラもあれば、ロックオンと呼ばれる特定のキャラクターを注視しているカメラもありますし、広い場所と狭い場所用のカメラもあったりして……。

大原氏:

狭い場所のほうが大変そうですね。でも、忍者は狭い場所が戦いやすかったりもしますから、3Dだと苦労が多そうな気がしますね。

安田氏:

そうですね……。狭い環境なら立体的なアクションができるんですけど、大体カメラが暴れるんですよね(笑)。

大原氏:

2Dはいくらでも嘘を付けるんですけど、3Dだと嘘をつけられないから大変だろうなと……。

『SHINOBI 復讐の斬撃』は手描きのアニメーションですので、「間」の補完もアーティスト側で調整できちゃうわけです。今回、シノビ・エクスキューションという、敵をまとめて斬るアクションがあるんですけども、間のアニメーションをほとんど描いていないんです。いわゆるアニメと同じ作り方をしているんですね。

安田氏:

どんな風に動かしているのか気になっていたんですけど、完全に飛ばしているんですね。

大原氏:

そうなんです。いわゆる日本の漫画的と言いますか、アニメ的な嘘がいくらでもつけるゲームデザインになっているんですけど、3Dだとすごく大変そうだな、と。

安田氏:

『NINJA GAIDEN』の「絶技」は「シノビ・エクスキューション」に近いと思うんですけど、そういう無敵技をどう自然に繋げるかというのはありますね。ただ、カメラに関しては本当に正解がない。

なので、カメラが忍者ゲーム、特に3Dゲームを作るうえでいちばん難しいところかもしれません(笑)。

──『NINJA GAIDEN』は動きが激しいですから、とくに影響が出そうですよね。

安田氏:

『NINJA GAIDEN: Ragebound』と『SHINOBI 復讐の斬撃』をプレイして、カメラ周りの理不尽さを全く感じなかったので、3Dの忍者ゲーム特有の問題だと再認識させられましたね……。

なぜ忍者ゲームは難しくなってしまうのか? それは忍者当人が……

──アクションゲームとしての手触りの良さというのは、感性が必要になる部分ですし、制作するうえで難度の高い部分だと思います。この「気持ちよさ」をどのように設計されているのでしょうか?

大原氏:

先ほどお話したように、Lizardcubeさんがとにかく画面を止めないことにこだわっているので、必殺技にあたる忍術以外はストップしない。そこが気持ちよさにつながっています。止まらないようにするために敵の当たり判定をなくして(敵と接触したときにぶつからない)いたり、結構大胆だなと思いましたね。

安田氏:

コリジョン判定をなくしているんですか?

大原氏:

はい、敵にぶつかってもダメージを受けないんです。そこは結構、大胆なことをやったなと触っていて思いましたね。でも、そういった敵にぶつかることによるストレスって多少あるじゃないですか。多分、プレイヤーのストレスをなるべく消すという考え方があって、現在の形になったのかなと。

その結果、ジョー・ムサシが強くなりすぎてしまって、調整面でものすごく苦労することになったのですが(笑)。

──動きを止めないことについては、『NINJA GAIDEN』もそのイメージがあります。3Dでありながら高速で爽快なアクションというのは、『NINJA GAIDEN』で印象深い部分ですよね。

安田氏:

いちばん忍者らしい遊びの形って、刀などの近接武器を当てるために「近づく」、そしてそこから敵の攻撃を「避ける」ことだと思うんです。それがアクションの重要なキーになっているんですね。

『NINJA GAIDEN』では「裏風」と名前が付けられていますけど、ダッシュ(ステップ)もそうですし、『SHINOBI』だと前転して避けるアクションも非常に重要度が高く、忍者らしさが出ている部分でもあります。

そこから攻撃が繋がったり、キャンセルができたりするのも、手触りの良さとして強く意識していますし、2Dの『NINJA GAIDEN: Ragebound』も含めて、すべてに共通しているところだと思います。

──忍者ゲームって、難しいゲームというイメージもありますよね。『SHINOBI』の過去作もそうですし、『NINJA GAIDEN』、『忍者龍剣伝』も同じで、いわゆる死にゲーの元祖に位置づけられる類のものだと思っていて。なぜ忍者ゲームは難度が高くなりがちなのでしょうか?

安田氏:

それに関してはふたつ理由があるような気がします。

ひとつは、忍者ってキャラクターとして困難に挑む者といったイメージがあるじゃないですか。ですので、そのようなシチュエーションに持っていきやすいのがあると思うんです。

もうひとつは、超人的な能力を持っている人だから、ですね。超人だから並の困難なら難なく突破できちゃいますし、プレイヤーとしてもいろいろな武器や忍法を使った多彩なアクションをやりたいだろうという考えが前提にありますから、結果として敵も恐ろしく強くなったり、意地悪になってしまうところがあるんじゃないのかなと。

大原氏:

特に2Dの場合ですけど、ジャンプと走るぐらいしかできないキャラクターよりも、圧倒的にできることがデフォルトで多くなりがちなんですよね、忍者は。

安田氏:

壁に張り付いたり、2段ジャンプや空中ダッシュもできて、回避キャンセルもできて、さらに手触りがいいとかになると、どうしても待ち構える側も強くなると言いますか、「難しいだろうけど、これを乗り越えてね」ってなりやすいんです。

大原氏:

『SHINOBI 復讐の斬撃』も敵をどんどん強くする方向で面白くしていきましたし……。それがプレイヤーの成長度合いについていけている分にはいいんですけど、どこかで外れてしまうと途端に「難しい!」と感じられてしまうんです。それを作り手側でも意識しなくてはならないんですね。

安田氏:

そうですね。Team NINJAのゲームって「ラーニングカーブがスティープだ」と海外でよく書かれることがあって。「スティープってなに?」って思ったんですけど、急勾配の意味で、要は難しさの振れ幅が大きいってことなんです。

シリーズを何作も作っていると、作る側も超忍(超人的な忍者)になっちゃってわからなくなってしまうんですね。ですから近年はチュートリアルや導入部分は、より真剣に考えるようにしています。

──いわゆる死にゲーの僕の原体験は、小学校のときにプレイした『忍者龍剣伝』でした(笑)。『NINJA GAIDEN』の1作目も最初にプレイしたときに、「なんだこの難しさは?」となりましたし(笑)。

安田氏:

最初のボスになかなか勝てない、とかですよね。負けイベントだと思ったのに違うとか(笑)。ただ、最近のいわゆる死にゲーと呼ばれるゲームは、ドロップアイテムを回収できたりとか、負けたあとのケアがあるんですよね。

大原氏:

死にゲーと単に難度の高いゲームのあいだには溝があると思っているんですけど、この差ってなんなんでしょうかね? 単純にゲーマーとして興味があります。

安田氏:

よく言われるのは、不条理を避けることなのかなと。先述した「カメラに殺された」というのは、やっぱりイヤじゃないですか。ただ、「これは自分がミスったな」だったら、もう1回やってくださるんです。死にゲーって今、いろいろなタイトルがありますけど、その良し悪しやプレイヤーに好んでもらえるかどうかは、そこの差が大きいのかなと思います。

毎回試行錯誤したり四苦八苦しているんですけど、そこはやっぱり遊んでいて圧倒的に違うんですね。

たとえとしてよく言うのが、辛い食べ物って美味しくなかったら二度と食べないじゃないですか。辛いけど美味しいだったら、もう1回食べる気になると思うんです。だけど、食べれないぐらい辛いとか、体を壊すぐらい辛いというものだと、ひたすらにツラいだけなんです。

そのようなものは、みんなあまり求めていないと思うんですよね。なにか分析例があればわかりやすいんですけど、多分、そこの差と許されるゲームシステムの有無が違うんじゃないのかなと。

大原氏:

昔、メガドライブで出た『ザ・スーパー忍』はすごく難しいゲームで、過去のプレイヤーからも「難しいことが『ザ・スーパー忍』だ」みたいなことを言われたことがあったんです。

ただ、当時の『ザ・スーパー忍』って死にゲーとは違うと言いますか、異なる価値観を持ったゲームだと思っていて……。ですから、難しいだけのゲームじゃないほうがよかろうみたいなことを考えて。

──1980年代のアーケードゲームは「いかに100円を入れさせるか」というビジネス的な考えもありましたからね。

大原氏:

それこそ「3分でゲームオーバーにさせる」ですからね、あの時代のゲームは(笑)。

安田氏:

今より厳しかった気がしますね。ミスに納得感がなくて、しかも100円を失うわけじゃないですか。怒る人がいっぱいいそうですけど、そういうものだったんでしょうね。

──プレイヤー側の意見としては、当時のアーケードゲームは最先端のエンタメでしたから、いろいろと我慢できたと言いますか……。

安田氏:

まさにそこでしか遊べない、体験できない特別なものが得られたんでしょうね。

大原氏:

今の死にゲーとは文法が全然違いますけど、「ハチャメチャに難しいゲームをクリアしてやるぜ!」というのが、当時は「面白かった」という感想に繋がっていた時代だと思います。理不尽な難しさが許容されたと言いますか、3分で殺されるように設計されたゲームをワンコインでクリアすることが、ゲーマーとしての誉れとされた時代だったりもしたのかなと。

──スコアやネームエントリー文化があった時代ですからね。

安田氏:

でも、やっぱり死にゲーと忍者ゲーって違う気がするんですよね。どちらかというと、忍者ゲーは曖昧さと覚えゲーっぽいところがあって。

大原氏:

なんというか、キャラクターがヒロイックと言いますか、そもそも土台が強いですからね。

安田氏:

いわゆる死にゲーと呼ばれるタイプは、反射神経というよりはRPG的な準備もしたうえで攻略する感じがありますよね。逆に忍者ゲーの場合は反射神経や緻密なアドリブが要求される側面が強いと思うんです。