『七つの大罪:Origin』は、鈴木央氏のマンガ『七つの大罪』とその続編『黙示録の四騎士』の “あいだ” を舞台とした、マルチバース設定で新たな時間軸と事件を描くマルチプレイ型オープンワールドRPGだ。

『七つの大罪』の主人公・メリオダスとエリザベスの息子「トリスタン」が、時空の交錯によって混乱に陥ったブリタニア大陸を冒険することになる。

ゲームでは『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』などに登場したキャラクターを集め、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしていくことができるという。

今回電ファミは本作のプロジェクトディレクターを務めるク・ドヒョン氏にメールインタビューを実施させていただく機会に恵まれた。そこで本稿ではその様子をお伝えしていく。

なお本作は、9月25日から28日までの4日間にわたり幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2025でも国内初の試遊が可能となっているため、気になった方は会場に足を運んでみてはいかがだろうか。

文/柳本マリエ

※この記事は『七つの大罪:Origin』の魅力をもっと知ってもらいたいネットマーブルさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

『七つの大罪』と『黙示録の四騎士』のあいだを埋める物語

──簡単な自己紹介と『七つの大罪:Origin』のゲーム紹介をお願いします。

ク・ドヒョン氏(以下、ドヒョン氏):

Netmarble F&Cで『七つの大罪:Origin』の開発を総括しているプロジェクトディレクターのク・ドヒョンです。 本作は、Netmarbleがお送りする次世代オープンワールドアクションRPGで、原作の『七つの大罪』と、その後継作『黙示録の四騎士』をつなぐ新たなストーリーやキャラクターを盛り込んでいます。

広大なオープンワールドでの探検と戦闘、パズルや収集要素を自由に楽しむことができ、コンソール・PC・モバイルのマルチプラットフォームで、全世界のプレイヤーに向けて同時リリースする予定です。

──今回の作品はマルチバースの世界観をベースに開発されたと聞きましたが、原作シリーズ基準でどこまで開発されたのでしょうか?

ドヒョン氏:

本作は、原作の『七つの大罪』と後継作の『黙示録の四騎士』の間の世界を背景にしています。

原作のストーリーを尊重しながら、ゲームオリジナルの新しい時間軸と事件を追加し、プレイヤーが自ら冒険を広げていくことができるように構成しました。既存のファンの皆さまには親しみがありつつも新しいストーリーを提供し、新たなプレイヤーの皆さまも入門しやすい独自の物語を提示したいと考えたからです。

──本作はメリオダスではなく、トリスタンが主人公です。このキャラクターを選んだ理由は何ですか?

ドヒョン氏:

『七つの大罪』のストーリーが、一世代の物語を美しく締めくくるものだとすれば、『七つの大罪:Origin』はその次の世代への新しい出発点です。

トリスタンは、メリオダスとエリザベスの息子であり、『七つの大罪』と『黙示録の四騎士』をつなげる重要な人物です。彼を主人公とすることで、原作のファンには新たな視点を提供し、初めて触れるプレイヤーには、新鮮で親しみやすい主人公を通して物語に没入できるようにしたいと考えました。

──本作は『七つの大罪』と『黙示録の四騎士』の間の時間軸を扱っていますが、この時間軸を背景に選んだ理由は何ですか?

ドヒョン氏:

原作シリーズの完結後、そして新たな冒険が始まる前の起点は、原作ファンにとっては多くの想像力の刺激に繋がると思います。 『七つの大罪:Origin』だけの独立的なマルチバースストーリーを追いながら、みんなで一緒に楽しむことができる新しい舞台を用意するのに適した時間軸だと考えました。

──このゲームにだけ登場するオリジナルキャラクターはいますか? いるとしたらどんな方法で世界観に落とし込んでいますか?

ドヒョン氏:

もちろん、原作にはいないゲームオリジナルのキャラクターも登場します。彼らは基となる『七つの大罪』の世界観の空白を埋めたり、新たな視点を提示する役割を担っており、トリスタンの冒険の重要な仲間、もしくは敵として活躍します。

単なる「追加キャラクター」ではなく、原作者である鈴木央先生と緊密にコミュニケーションを取り、世界観に自然に溶け込むよう設定しました。

Origin オリジナルキャラクター|ティオレー

— 【公式】 七つの大罪:Origin(ナナオリ) (@7DSO_JP) April 17, 2025

『七つの大罪:Origin』のために、

原作者の鈴木央氏が直接デザインした

オリジナルキャラクター「ティオレー」の原画と公式設定を公開いたします!✨

彼女はあの〈七つの大罪〉の子供…?#ナナオリ #七つの大罪 #オリジン #7dsorigin pic.twitter.com/RaaexISPQb

──原作およびアニメーションシリーズとのクロスオーバーや、世界観のつながる要素はありますか?

ドヒョン氏:

はい。原作で愛されている〈七つの大罪〉のメンバーや、『黙示録の四騎士』のキャラクターたちが『七つの大罪:Origin』の世界で自然に交差するように企画しました。

特定のストーリーラインやクエストでは、原作では見ることができなかった新たな関係性、そして新たな事件を体験することができ、これを通して原作のファンにもひと味違った楽しさと世界観が広がる体験を提供しようと考えています。

オープンワールドのマップの大きさは約30㎢(東京ドーム640個分)

──原作をオープンワールドジャンルとして構成しようと思ったきっかけや背景は何ですか?

ドヒョン氏:

『七つの大罪』の世界は、広大で多彩な地域に満ちています。原作に登場した場所や設定を実際に探検して体感できるようにしたいという思いがあり、これを最も忠実に表現できるジャンルがオープンワールドだと判断しました。

プレイヤー自ら、フィールドを駆け回りながら隠された物語と冒険を発見する過程で、原作の魅力を新しい形式で体験できるようにすることが重要な目標でした。

──ゲームの世界観は原作とどの程度の類似性を持って構成されているのか、またどんな拡張や再解釈が行われているのでしょうか。

ドヒョン氏:

基本的には原作の世界観を最大限に尊重し、オープンワールドゲームに必要な構成要素を満たす形でマルチバースの世界観を再構築しました。

原作で大きく扱われなかった地域やキャラクター、謎に満ちた事件をマルチバースストーリーラインを通じて新しく構成し、原作の正統性とゲームオリジナルの独創性が調和を成す方向を目指して開発に取り組んでいます。

──現時点で開発されたキャラクターは何体ほどですか?

ドヒョン氏:

具体的な数字は申し上げられませんが、リリース時には原作に登場する主要人物を中心に実装する予定で、さらにゲームオリジナルキャラクターもそこに含まれています。また、リリース後も継続的に新しいキャラクターとストーリーをアップデートする計画なので、ますます多様な冒険を体験していただけると思います。

──原作をベースにしたほかのゲーム(『七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ』)もリリースされていますが、原作ファンにはそれらのゲームとどのように差別化した体験を提供する予定ですか?

ドヒョン氏:

『七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ』が原作ストーリーを忠実に再現しながら戦略的な戦闘と収集の楽しさを味わえるものだとしたら、『七つの大罪:Origin』は自ら探検して体験するオープンワールドの自由度を通じて、まったく異なる楽しさを提供します。

ファンの皆さまにはマンガとアニメーションで通った世界を直接探検でき、また新たなキャラクターとの出会いを通じて「この世界に自分が存在している」という没入感を感じていただけたらと思います。

──原作をあまり知らなかったり、特別好きではないというプレイヤーはこのゲームのどんな点を魅力として感じられると思いますか?

ドヒョン氏:

原作をあまり知らないプレイヤーでも楽しめるように、自由度の高い探検・収集・戦闘システムを実装しました。原作のファン層を越えて、RPGとして魅力的な体験を提供するのが目標です。

──オープンワールドはどのくらいの規模で実装されていますか?

ドヒョン氏:

オープンワールドの大きさはリリース時を基準として約30㎢(平方キロメートル)になります。

──プレイヤーがオープンワールド内で自由に楽しめる活動やコンテンツはどのようなものがありますか?

ドヒョン氏:

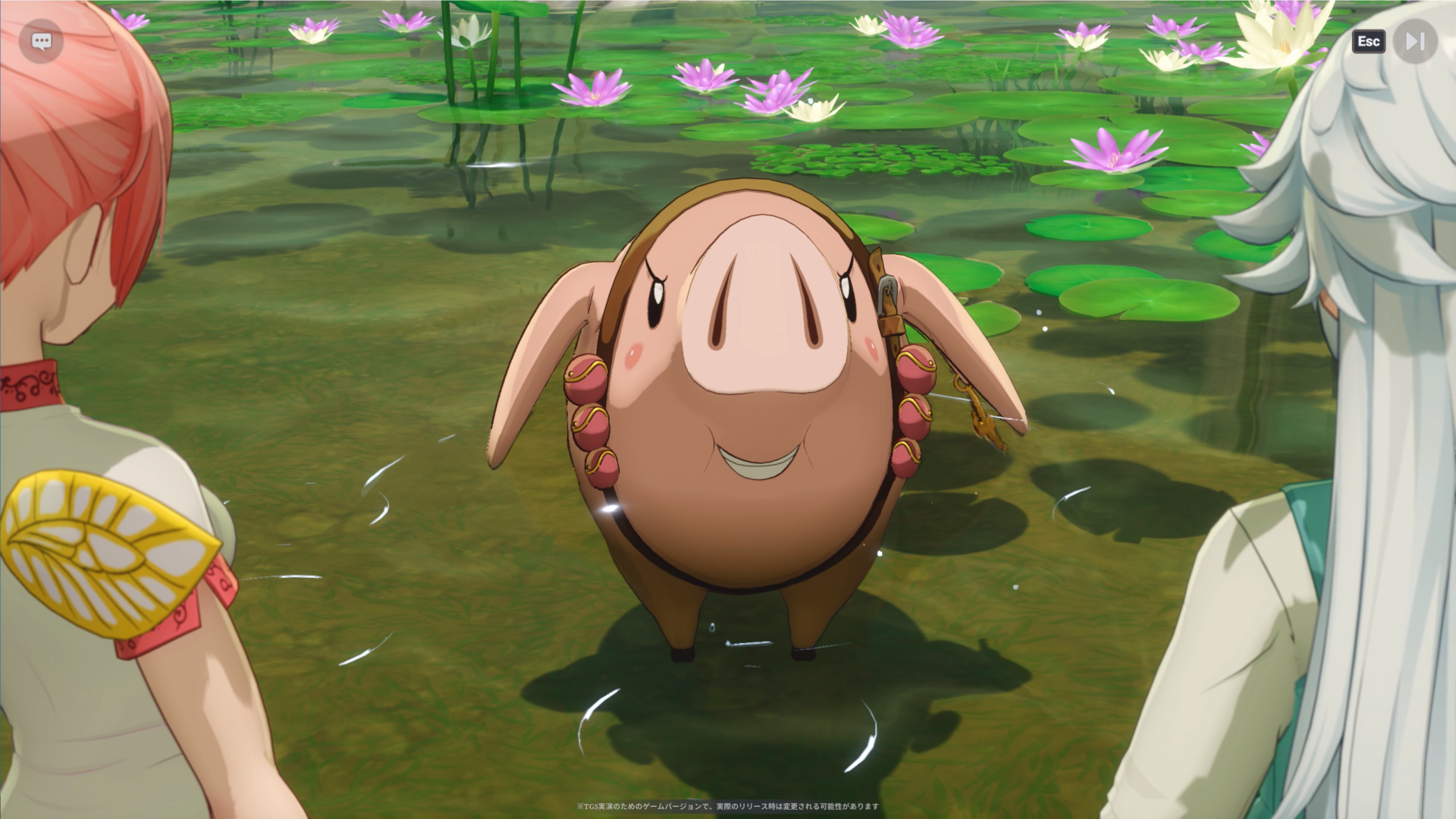

自由に楽しめる探検、パズル、収集コンテンツの他にも捕獲、生活型の活動とサブクエスト、マルチイベントコンテンツなどを用意しました。これらを通じて、単なる戦闘中心のゲームではなく、様々な楽しみ方を提供します。

──マップ探検中に発見できる「隠し要素」や「サブストーリー」コンテンツがあれば、ご紹介をお願いします。

ドヒョン氏:

原作で簡潔にしか言及されていなかった事件や、キャラクターたちの裏話をサブクエストや隠しダンジョンという形で解き明かしました。これらを通じてファンの皆さまは世界観の補充をしながら新しい発見の楽しさを得ることができ、原作を知らない方々も探検の過程で自然に世界観を理解できるようになります。

──進行システムはどのように構成されていますか?プレイヤーが探検を続けられるように誘導する動機付けの要素は何ですか?

ドヒョン氏:

プレイヤーはメインストーリーに沿いながら、同時に自由に世界を探検することができます。

クエストの進行、環境パズルの解決、収集要素の探検がすべてプレイヤーの旅を豊かにします。また、地道な育成を通じてより強力な戦闘を経験することができ、各エリアごとにフィールドボスや新しいコンテンツと報酬が用意されていて、プレイの動機が維持されるように設計しました。

──武器を変更することでスキルや必殺技が変化するシステムは、どのような意図で導入されたのでしょうか?

ドヒョン氏:

原作のキャラクターの戦闘スタイルは、じつに多種多様です。これを単純にひとつのスキルセットで表現するより、武器を変更することで戦闘方式が180度変化する経験を提供したかったからです。これにより、プレイヤーが戦闘中にも戦略的に対応でき、キャラクターごとに新たな可能性を発見する楽しさを感じることができます。

──ギルドやコミュニティコンテンツはどのような形で実装される予定ですか?

ドヒョン氏:

ギルドや協力プレイコンテンツも準備を進めています。プレイヤーが単に一人で楽しむだけでなく、コミュニティを中心に長期的な楽しみを享受できるようにサポートします。

UIは各機種に最適化しつつ体験のコアは統一

──モバイルとコンソールでは課金要素の構成が異なるものですが、これをどのような方向で調整していますか?

ドヒョン氏:

プラットフォームの特性に合った最適な体験を提供しつつも、核心的な面白さとコンテンツへのアクセス性は同じように維持することが原則です。

課金モデルも原作のファンと新しいプレイヤーの双方が気軽に楽しめるように慎重に設計中で、特定のプラットフォームに不利であったり、プレイヤー体験を損なう方式は避けています。

──課金モデルの設計はどのように行われているのか、ほかのオープンワールドゲームと異なる部分があるのか知りたいです。

ドヒョン氏:

オープンワールドの特性に合わせて、誰でも制約なくゲームを楽しむことができます。課金要素は主にキャラクターと武器の選択的収集に合わせますが、プレイヤー体験を損なわない範囲で運営されます。

──プロジェクトにどの程度の規模の開発人材が投入されているのでしょうか。また開発期間の想定もお聞かせください。

ドヒョン氏:

大規模オープンワールドRPGであるだけに、数年間大規模な人材が投入されました。開発初期段階からグローバル市場を念頭に置いて製作を進めており、現在も安定性と完成度を高めるための調整を行っています。

──現在の開発進捗度はどの程度で、目標のリリース時期があるのか知りたいです。

ドヒョン氏:

現在、開発は最終安定化段階に入り、内部的にはグローバルサービスの日程を目標に準備しています。ですが、プレイヤー体験を最優先に、利便性と安定性を十分に確保してからリリースする計画です。

──G-STAR 2023の試遊バージョンと比べて、現在はどのような点が変わりましたか?

ドヒョン氏:

G-STAR当時は、核となるシステムとビジュアルを体験できることに焦点を置いていたとしたら、現在はコンテンツの量と深さが大きく拡張されました。例えば、新エリア、多様なモンスターパターン、協力コンテンツなどが追加され、プレイヤーのフィードバックを反映して操作感と戦闘テンポを改善しました。

──PlayStationをコンソールプラットフォームに選んだ理由についても教えてください。

ドヒョン氏:

PlayStationは世界中のゲーマーにとって最も身近なコンソールプラットフォームのひとつであり、『七つの大罪』アニメーションファン層との接点も多いです。世界中のプレイヤーが最も簡単にアクセスできる環境だと判断し、優先的に選択する運びとなりました。今後さまざまなプラットフォームへの拡張も考慮しています。

──このゲームはモバイル・PC・コンソールで同時リリースされますが、プラットフォームごとに操作方法が異なります。UIは同じですか?プラットフォーム別の最適化はどのように準備していますか?

ドヒョン氏:

UIは各プラットフォームの特性を反映して最適化された形で提供する計画です。モバイルは直観的なタップ操作に合わせて単純化されたUIを提供し、PCとコンソールはコントローラー/キーボード&マウスの操作に最適化されたインターフェースを提供します。ですが、核心的な体験と情報伝達方式は統一し、プラットフォームを変えてプレイしても違和感を感じにくいように設計しました。

──クロスプラットフォームで開発中だと聞いていますが、プレイヤー体験の一貫性を維持する上で最も重点を置いている部分は何ですか?

ドヒョン氏:

機器ごとに操作方法は異なりますが、プレイ体験の一貫性を最優先にしました。プラットフォームを変えても違和感なく楽しめるように、インターフェースとUIを最適化しています。

──機器ごとの推奨スペックはどの程度を想定しているのか、低スペックの機器でもスムーズにプレイできる環境を提供するための最適化作業はどのように進めているのか知りたいです。

ドヒョン氏:

ハイスペック環境では最高のグラフィッククオリティを、低スペック機器ではスムーズなプレイ環境を保障できるようにマルチスケール最適化を適用しました。 これにより、より多くのプレイヤーが参入できるアクセシビリティを確保しました。

──CBTの主な目的は何で、テストを進行できるコンテンツの範囲はどうなりますか?

ドヒョン氏:

CBTの主な目的はプレイヤー体験の検証です。戦闘バランス、探検の難易度、パズル構造、サーバーの安定性を重点的に検証する予定です。

テスト範囲は序盤のストーリー、要となる戦闘システム、一部オープンワールドエリア探検で構成し、プレイヤーの皆さまが全般的な面白さを直接体験し、フィードバックをいただけるようにしました。

──CBTの実施を通じて受けたフィードバックの核心は何であり、その後どのように補完しますか?

ドヒョン氏:

CBTで収集したフィードバックは、戦闘の難易度、UIの利便性、コンテンツの没入度などを中心に反映する予定です。特に序盤の進入障壁を低くし、長期プレイの動機を強化する方向で改善を準備しています。プレイヤーの皆さまの声を反映して、完成度を引き上げることがポイントです。

──今後、プレイヤーからのフィードバックをどのように収集し、反映する計画なのか知りたいです。

ドヒョン氏:

CBT、正式リリース後も継続的なフィードバックチャネルを運営する計画です。 グローバルコミュニティの運営、SNSコミュニケーション、公式フォーラムなどを通じてプレイヤーからの声を絶え間なく聞き取り、定期的なアップデートに反映していきます。

──リリース後、コンテンツのアップデートはどのように運営される予定ですか?

ドヒョン氏:

リリース後も定期アップデートを通じて新しいエリア、ストーリー、キャラクター、ボスコンテンツを継続的に追加する予定です。また、シーズン制のチャレンジミッションと協同コンテンツを提供し、プレイヤーの皆さまが楽しめる環境を整えます。

──鈴木央先生とのコラボレーションはどのように行われましたか?

ドヒョン氏:

作者の鈴木央先生とは緊密にコミュニケーションを取っています。オリジナルキャラクターの設定や原画も描いていただき、メインストーリーの展開についてのアドバイスを受け、原作の正統性を守りながらもゲームだけの独創的な解釈を加えました。(了)

©NS,K/TSDSRP,M ©NS,K/TSDSDJP,TX ⒸNS,K/TSDSFKAP

© Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.