「最強のソニックレーシングゲームを作ろう」──『ソニックレーシング クロスワールド』は、そのひと言を合図に走り出した。

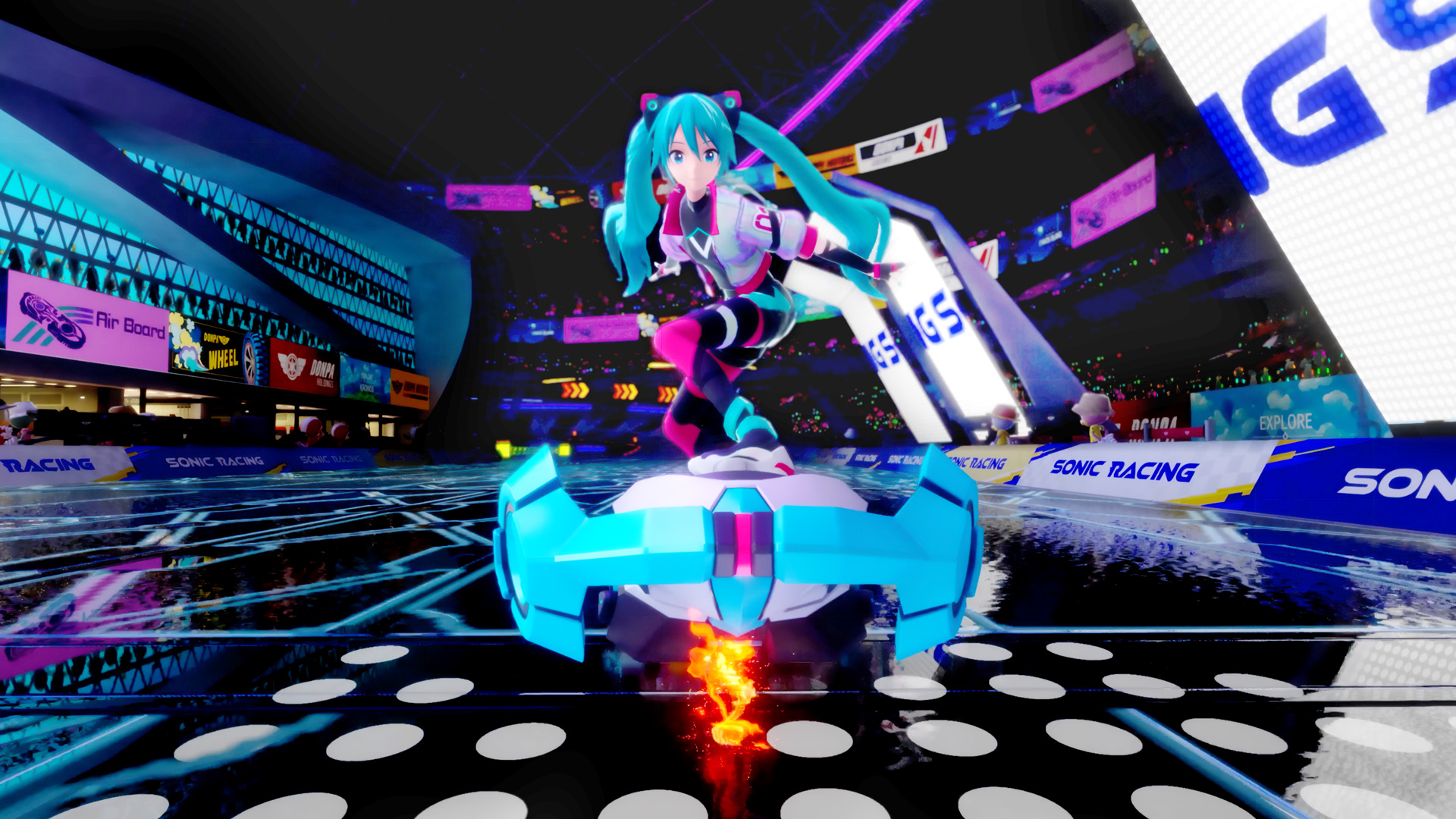

ラップごとにコースが変化する「トラベルリング」は、走るたびに展開を塗り替え、既存の攻略法に縛られない新鮮さを生む。春日一番や初音ミク、ジョーカーといったキャラクターの参戦も、本作の驚きと高揚感をもたらす「カオス」を象徴する要素だろう。

レースの基盤となる「12台×3ラップ」という定番の形をあえて守り、そのうえで操作性を突き詰め、ゴール前の混戦を想定したアイテム使用量の上限を細かく設定する。

そうした緻密な調整があるからこそ、混沌は制御され、プレイヤーが受容しやすい「楽しいカオス」に変わる。

開発陣の顔ぶれも特徴的だ。プロデューサーの瀧隆一氏は『頭文字D』『maimai』など数々のアーケードゲームを手がけてきた。アーケード開発チームが持つ瞬間的な面白さへの感覚と、ソニックチームが培った長期的な遊び心地が合わさり、誰もが何度でも挑みたくなるレース体験が生まれている。

本インタビューでは、“最強”を掲げた開発陣が、何を足し、何を削り、どのようにして「変化し続ける楽しさ」を形にしたのかを、本作のプロデューサーである瀧隆一氏と、「ソニック」シリーズ総合プロデューサーの飯塚隆氏に語っていただいた。

文・取材/anymo

──初音ミクや春日一番、『マインクラフト』のスティーブ、スポンジボブなど意外なキャラの参戦は、お祭り感がありますよね。『チームソニックレーシング』では他IPとのコラボはありませんでしたが、再びこうして他IPとのコラボを決めた理由はなんですか?

飯塚隆氏(以下、飯塚氏):

本作はアーケードゲームの開発を長年やってきたチームと、ソニックチームが一緒になったということで、「最強のソニックレーシングゲーム」を作ろう!という思いのもとスタートしました。

前作『チームソニックレーシング』では新しい要素を入れ込んだ反面、過去の要素を切り捨てて作りました。そのため、過去シリーズのファンの方から、トランスフォームドの機能やホバーボードを使ったジェットなどを惜しむ声もいただいたんです。

なので今作では「最強」にするためにも、これまでのすべてのシリーズファンの方に満足してもらえる作品を作ることにしました。過去シリーズにあった面白い要素をぜんぶ取り入れよう、というのがコンセプトとしてあったんです、

『セガオールスターズレーシング』という人気作品で、過去のセガキャラクターが登場するお祭り感があったんです。それを、『クロスワールド』でも取り入れることにしまして、無償アップデートという形で毎月セガキャラクターが登場するという計画を立てたんです。

その中でも特に人気のある春日一番、ジョーカー、初音ミクは最初に皆さんにアナウンスさせていただいた次第です。

──ラップごとにコースが変わる「トラベルリング」は瞬間的な驚きを提供してくれますが、ゲームシステムとして学習して攻略されるものでもあると思います。プレイの中で、トラベルリングの受容のされ方はどんなふうに変化していくことを想定されていますか?

飯塚氏:

「新しいレーシングゲーム」を作るにあたって、他のレースゲームでは体験できない今作ならではの要素を取り入れようということになりました。その過程で、開発チームから出たアイデアが「トラベルリング」なんです。

通常の3ラップのレースゲームだと、コースが決まった瞬間に「ここはこうやって攻略するんだな」というのをみんなが分かっている状態ですよね。

ですが、トラベルリングを導入することによって、レースがお決まりの展開ではなくなります。

「次のレースはどうなるんだろう」というスタートボタンを押すワクワク感と、コースが決まった段階でも誰もレース展開が予想できないドキドキ感をレースゲームの中に取り入れたかったんです。

瀧隆一氏(以下、瀧氏):

本作には最初から24コース、さらに異世界専用の15コースが加わって、計39コースが収録されています。なので、コースの組み合わせパターン数でいうと、936パターン存在しています。

──絶対に攻略しきれないですね。

瀧氏:

たしかに、すっごく長い時間プレイすれば最初のインパクトは薄れてくるかもしれません。

ですがそれを踏まえて、2周目でさらにランダムな変化が起こる「フィーバー」という要素も入れ込んでいます。「新鮮さをずっと味わえる」という側面においては、かなり頑張ることができたんじゃないかなと思います。

──今回のカオスで楽しいお祭り感と、ゲームとして成立させるためのバランスとして、何を取捨選択しましたか?そのラインや判断基準はなんでしたか?

瀧氏:

いい意味でのカオス感を出したいのですが、やりすぎてしまうと何が起こっているのか理解できなくなってしまうリスクもあります。

特に、対人戦のアイテムの使用量については天井を定めました。

時間あたりのアイテムの使用量はプレイヤーによって大きく異なりますし、読み切れない部分がどうしても出てきます。なので、アイテムの使用が最大密度になっても何が起こったかわかるようにバランスを調整しています。

トータルの快感よりもストレスが多くなるっていう状況だけは生み出したくなかったんです。なので、結構最後の方まで調整していました。

──なるほど。アイテムの使用量にキャップを定め、そこを超えないようにしたんですね。

瀧氏:

ゴール前などはどうしても混戦しがちです。全員が強力なアイテムを使ったらどうなるかを試すなど、繰り返しプレイしながらキャップを決めていきました。

──コラボキャラの参戦やスーパーソニックスピードなど、アッパーな魅力が詰まった本作ですが、それを際立たせるためあえて抑えたり、定番にしたりといった制御したポイントはありますか?静と動で言えば「静」にあたるようなポイントです。

瀧氏:

僕が思うポイントは、ふたつあります。

ひとつは3ラップ制にしたことです。3ラップはレースゲームのいわゆるテンプレだと思うのですが、2周目のクロスワールドや3周目のさらなる変化を強調するために、あえてスリーラップにし、その上で変化をしっかり作っていきました。

ふたつ目は12台でのレースを基本としたことです。

本作は、激しいレース展開になることが多いです。そのため、プレイヤーが多くなりすぎると快感よりもストレスが勝ってしまう可能性がありました。

「12台でスリーラップでレース」というベースがありつつ、その上でアッパーな魅力の部分を作っていきました。

飯塚氏:

本当に一番重要なことは「レースゲームとしての面白さ」なんです。アイテムがなくても、ハンドリングとコーナリングというレースの基本が面白いこと。

この基本が成り立ってないと、アイテムをいっぱい実装したり、仕掛けを入れたりしても主軸がなくなってしまいます。レースゲームとして面白いものをちゃんと作ってから、アイテムなどを導入しました。

──瀧さんは『頭文字D』、『maimai』、『CHUNITHM』などのタイトルを手がけられています。本作のプロデューサーとして、これまでのキャリアや経験は、今回の『ソニックレーシング』でどんなところに活きましたか?

瀧氏:

私がいたアーケードゲーム部門では、「稼働」という言葉を使います。ゲームがゲームセンターで動き出してからがスタート、といったような側面があるからです。

アーケードゲームはオンラインで運営していく場合が多いですし、私自身も運営型のタイトルを多く手がけています。なので開発の初期段階から、今後の運営のことを考えながら作るのが癖なんです。本作のアップデート計画などにも、それが活かされていると思います。

実は、私は『ワンダーランドウォーズ』や『コード・オブ・ジョーカー』といったオンライン対戦ゲームもプロデューサーとしてローンチさせた経験があるのですが、『クロスワールド』でもオンラインでの対戦は大きなポイントですよね。

オンライン対戦ゲームの基本的な知識や、どういうことをを気にしながらバランスを整えていくのかという点を、最初から理解した状態で本作の制作を始められたのも、活かせたポイントだと思います。

飯塚氏:

2Dのソニックアクション、3Dのソニックアクション、レースゲームっていうのは、ソニックの3大ジャンルなんです。

前作の『チームソニックレーシング』を出したあと、「次はもっと最強のレースゲームを作る」ということを我々の方で決めました。

今回は最強のレースゲームを作る上で、セガが誇るアーケードチームと一緒にやりたい!ということで、瀧たちと組むことになりました。

──音楽ゲーム・アーケード部門の統合を経て、COVID-19のタイミングでソニックチームとも融合したと伺っています。開発過程でテストプレイをされた際、瀧さんと2020年以前からソニックチームにいる方々で注目するポイントや評価基準に違いはありましたか?その価値観の違いは、最終的にゲームにどう活かされましたか?

瀧氏:

やっぱり、持ってるノウハウは全然違うなと思っています。

アーケードゲームは100円を最初に払っていただいて、3分とか5分の短い時間で面白さを伝えるための作り方をしています。なので、その瞬間瞬間の手前の面白さにすごくこだわりがあるんですが、コンソールゲームは購入していただいたものをトータルの体験として何十時間と遊んでいただくものですよね。

ソニックチームとは、モノ作りの重点とするポイントが違うなということをすごく思いました。

ですが、直感的な爽快感とか気持ちよさを重視するということは、おそらくソニックチームもずっとこだわってきていたはずです。アーケードチームも同じところにこだわってきていたので、根本的に目指すゴールは統一できたんです。

なので、単純に目標を達成するための手段が増えたというような感じです。

飯塚氏:

いい相乗効果が出たと思います。

ソニックを作り続けてキャラクターのことを熟知しているメンバーと、アーケードでレーシングゲームの面白さを熟知しているメンバーが組むことによって、ソニックらしいワクワクするような世界観の中でレースをやる『クロスワールド』として、両方の良さが出せました。

──今回、さまざまな作品を手がけてきた方々が一緒に企画・制作されていますが、プレイ体験の「快感」の部分についてどうやって感覚を擦り合わせ、共通言語に落とし込んだのでしょうか?

瀧氏:

ドリフトの操作性や快感を与える演出の部分は、実はずっと改良し続けていたんです。新しい要素が加わるたび、その都度最適解を導き出して改良するためにも、最初からトライアンドエラーの回数を多くしたかったんです。

なので、いまのバージョンをすぐ画面に出して、すぐ調整できるような開発環境を先に作ったんです。そうすると、言語がいらないんです。見て触ればわかるんです。直したバージョンをすぐに触って、確かめられるようになったんです。

感覚の部分って、言語化がすごく難しいですよね。「音楽ゲームがなんで気持ちいいのか」を説明できますが、それって感じたものとちょっと違ったりします。

やはり、画面に出してゲームに触れる回数を増やすための効率化を最初にできたことは大きかったです。多くの人がひとつの意思を持って開発する上で、共通言語以上の共通認識を持てたんじゃないかなと思います。

──グランプリではレース前にキャラクター同士の掛け合いがありますよね。「今からこのキャラと戦うんだ!」というアーケードっぽいニュアンスを感じてとってもワクワクするのですが、これはどんな意図を持って入れ込んだ演出でしょうか?

飯塚氏:

『チームソニックレーシング』で初めて、レースゲーム中にキャラクター同士が音声で掛け合いをする要素を入れたんです。それがファンの方からもすごく好評でした。なので、キャラクターごとにセリフを変えてやり取りをするシステムは今作でもぜひ取り入れようということになりました。

本作のライバルシステムによって、プレイヤーは単に弱いNPCと戦うのではなく、強いライバルという相手と戦うことになります。ひとりでグランプリモードを遊んでいても、対戦している感覚が味わえます。

プレイヤーが選ぶ全キャラクターとライバルとして選ばれる全キャラクターの組み合わせがあるので、それに対して全パターンのセリフを用意しています。

瀧氏:

大変なことになりましたよね(笑)。

「ひとりで遊んでいても競争してるような感覚を与えたい」ということと、「ソニックのキャラクターの関係性や魅力を伝えたい」っていうふたつの目標を、ライバルシステムと掛け合いの機能を組み合わせることで達成しました。

だからこそ、結果として対戦前のやりとりでワクワク感が生まれているんだと思います。

──オンラインのアーケードゲームを手がけてきた瀧さんならではの、リプレイ性やゲームセンター・プレイヤーコミュニティでの盛り上がりを生むための発想は、本作のどの部分にいちばん色濃く出ていると感じますか?

瀧氏:

本作はオンラインのサービスを提供するので、ライブサービスに近い形になります。

ローンチ前にクローズド・オープンともにネットワークテストを実施させていただきました。そこで僕らがやったことは、プレイヤーさんが何に喜んでいるのかというご意見を聞く、そしてご意見とデータ照らし合わせて、どうしたらもっと楽しんでいただけるのかというのを考える。これはサービスを提供するゲームを作る人間の精神だと思うんです。

もしかしたらこの考え方が、オンラインのアーケードゲームを手がけてきた精神に繋がる部分かもしれません。

──ローンチする前から、プレイヤーの意見を踏まえたブラッシュアップ、そしてまたそれを提供するという循環があったんですね。

飯塚氏:

『ソニックレーシング』は発売したあとも1年間は運営をしていく計画です。なので、発売後であっても皆さんの声を反映する機会があります。随時皆さんのプレイやデータ、ご意見を反映していきたいと思っています。

瀧氏:

アーケード部門のときよく言っていたんですが、「お客様も含めてみんなで作っていく」という気持ちを持つことがとても大切だと思っているんです。もちろん、それは今でも変わっていません。

コンソールにおいても同じ気持ちで計画を立てられているのは、胸を張れるところかなと思います。

──『ソニックレーシング』シリーズは、これからソニックIPの中でどんな立ち位置を目指しますか?他IPとのコラボも含めた、架け橋となるような存在でしょうか?それともまだ未知数でしょうか?

飯塚氏:

まだ『クロスワールド』を発売したばかりということで、「シーズン1」として『パックマン』や『マインクラフト』、『ロックマン』といったコラボレーションのコンテンツを1年間を通じて配信していく計画を立てています。

我々としてはやはり、引き続きシーズン2、シーズン3と続けていきたい気持ちがあります。皆さんに『クロスワールド』を、シーズンパスを楽しんでいただければ続けたいなと思っています。

なので、今は次のレーシングゲームというよりは、本作をいかにエキスパンドしていくかという方にフォーカスしています。

──本作はプレイヤーも含めて進化していく作品とのことですが、プレイヤーの方々にこれからどんなところに注目していてほしいですか?

瀧氏:

本作を遊んでいただいて、それぞれの感じ方があると思います。感じたところがどうやって、どんな風にパワーアップしていくのかを、すごく楽しみにしててほしいと思います。

できれば、「一緒に作っていく」っていう感覚をプレイヤーの方にも持ってもらえれば嬉しいです。

飯塚氏:

「どんなコンテンツが出てくるんだろう」、「どんなキャラクターが追加されるんだろう」……このワクワクが1年間継続するタイトルだと思っています。

ゲームを立ち上げるたびに「こんなコンテンツやってるんだ!」と思える。年間を通じて、そんな楽しみを提供していきたいなと思っています。