AI開発の課題――1.身体性

──さて、一気にAI開発の最先端まで駆け抜けてきたのですが、現代のAIで課題になっているのは、どういうポイントになるのでしょうか?

三宅氏:

まず一つは、「身体」ですね。現時点のAIは、身体の認識が全く出来ていません。

(Photo by Getty Images)

AIは単に「走る」という「モーションの指示」をキャラクターに出すだけで、そこから走るアニメーションが再生している間、何も考えていません。だから、状況に応じた走り方が出来なくて、ユーザーにもわかるレベルの違和感があるんです。

――あ、確かに走るモーションって、どういうシーンでも変化がないですよね。確かに。

三宅氏:

人間の身体にも、自分の身体を思うように動かせない「不随意時間」「不随運動」というのはあります。しかし、それを最小限にすることで運動の柔軟さを確保しているんです。しかしゲームキャラクターはその時間が長い。一方で、それを短くしようとするとモーション遷移が飛んでしまい、違和感が出るというジレンマの中にあります。

|

ただ、実のところ、アニメーションの技術そのものは、どんどん進んでいます。モーションキャプチャのデータを使ったりして、「連続的」な表現が可能になり続けています。その一方でAIは不連続な「離散的」な世界です。この離散的なシステムに、環境の変化に合わせた連続的な運動を組み込むのは、どうにも大変なことなんです【注】。しかも、ゲームって動作も複雑ですからね。開発者から「ここを走ってきたら目の前にテーブルがあるじゃん。そしたら一度テーブルに手をついて、くるんと身体を一回転して飛び越えてよ」とか言われて、「お、おう……」とかね。「その状況はいつ起きるんですか?」と聞くと、「えっ、それってAIが判断してくれないの?」とか言われたりして(笑)。

――確かに、特に日本のゲームのAIは、そういう謎の“中二病”的なモーションも多くて、大変そうですね(笑)。

三宅氏:

あと、ゲームということでは、キャラクターのモーションを物に合わせるのが大変なんです。「目の前にあるコップを掴んで、水を飲む」という動作だけでも、実は身体全体で微妙な調整を沢山かけています。そもそもゲームの中で、アニメーションではなく、しっかりとドアノブを回したり、しっかりと食事をしたりしているシーンって、見たことないと思いませんか? ああいう動作でさえ、ゲームは非常に難しいんです。

【開発者向けの注】

Ubiではモーションフィールドという手法が取り入れられいて、彼らのスタジオでは長時間のモーションを取った上で、その間の遷移タイミングを自動検出したり、ゲームが求める起動にあったモーション時間を自動抽出したりします。(三宅氏)

参考:Motion Matching and The Road to Next-Gen Animation Simon Clavet

AI開発の課題――2.物語の生成

――なるほど。ちなみに、先ほど『Far Cry 4』も結局メインストーリーについては人間が描いているという話がありましたが、物語の自動生成の研究はどう進んでいますか。

三宅氏:

やはりAIは「文脈」が読めないので、ストーリー生成は弱いです。

ただ、海外にも拘っている人たちはいて、インテリジェント・ナラティブ・テクノロジー(INT, Intelligent Narrative Technologies)というカンファレンスをスタンフォード大学などで開いて、数日に渡って自動生成の話をしたりしています。ただ、彼らはちょっとここまで話した系統とは違う人たちで、「日常ゲーム」系のAIの人たちなんですよ。僕も何度か出席しました。

――「日常ゲーム」ですか。

三宅氏:

実はゲームAIの系統は、大きく「戦闘ゲーム」と「日常ゲーム」に分かれるんです。で、「戦闘ゲーム」系は生死の境の問題だけだから、極限状態なので逆に作りやすいんです。FPSも、撃つ・撃たれないだけが問題ですよね。AIとして成り立たせる時間を「スコープタイム」と呼ぶのですが、それも極端に短い。意思決定は1フレーム以内で、せいぜいキャラクターの前で1~3分も持てば長い方です。

――さっきのパス検索も、戦場を舞台にしているのが大きいと思ったんですよ。戦場ではミッションが明確で、そりゃみんな最短距離で最適解を目指しますし、敵と遭遇してから決着がつくまでの時間もすぐですよね。でも、確かに「日常」のような場面となると……。

三宅氏:

こういうゲームのAIは、ゲームの中の「日常」で1時間とか数時間とかを自然に過ごさねばならないという難しさがありますね。しかも、そもそも「日常」を舞台にしたゲームは、目的がよくわからないんですね。「えっと、幸せ……かな?」みたいな感じじゃないですか(笑)。

(画像はザ・シムズ – The Sims 4より)

この日常系のAIが出てきたのは、2000年くらいのことです。ウィル・ライトが開発した『シムピープル(原題:The Sims)』(2000・MAXIS/米国)というタイトルは、シリーズ累計2億本近く売れています。

――実は向こうでは、凄い人気の作品なんですよね。

三宅氏:

日本人には、北米のゲームはFPSだけに見えてしまいがちなんですけどね。でも、実は「日常ゲーム」も人気があります。例えば、ブログで「Sims」と検索すると、ユーザーの日記が沢山出てくるんですよ。「こんな部屋作っちゃったぜ」とか「今日AIたちがいきなりバーベキューパーティー始めたんだけど」みたいにして、『The Sims』狂みたいな人たちがひたすら『The Sims』を毎日やり続けてるんです。

――プレイ日記を書いてるんですね(笑)。

三宅氏:

GDCなんかでも『The Sims』の存在感は大きいんですよね。

そもそもの始まりは、『Little Computer People』(1985・Activision/米国)【※】で、そこから脈々と日常系AIの系譜が続いているんです。これ、実はあまり語られない歴史の一つです。

※Little Computer People

Activisionが1985年にリリースしてさまざまなプラットフォームに移植された、コンピューターキャラクターの挙動を楽しむ観察シミュレーションゲーム。コンピューターキャラクターが住まう3階建ての家を横から眺め、ときに行動の指示やプレゼントを与えるなどして干渉する。日本ではこの作品をベースにした『アップルタウン物語』が、1987年にスクウェア(当時)から発売されている。こうした日常系AI・非戦闘AIは、2000年の『The Sims』で大きく花開いたほか、たとえば森川幸人による『がんばれ森川君2号』や『アストロノーカ』などのAI育成そのものを軸としたタイプのゲームや、ペット育成の形で彩られたものなど、脈々と現在に続いている。

ちなみに『The Sims』の始まりは、1991年に開発者のウィル・ライトという人の家が山火事で焼けたところにあるんです。それで、しょんぼりした彼が、新しい部屋を借りて家具を1個1個買っていくと、「家具買うのって楽しい! 家作るの楽しい!」となって、これをゲームにし始めたんです。だから、基本的には土地を用意して家を構築して家具を置いて行くという操作をするんですね。

この辺の『The Sims』のはじまりは、そのエンジニアであった Don Hopkinsのサイトに詳しいですね。ある日、ウィル・ライトが300行程のプログラムを書いて持って来たのが始まりだなんて話も書かれてます。

――大変にウィル・ライトっぽいエピソードですね(笑)。

三宅氏:

はい。彼は日本では、『バンゲリングベイ』(1985・ハドソン/日本)や『シムシティ』(1989・MAXIS/米国)のゲームデザイナーとして有名ですね。

そのような箱庭を作るうちに「その中にいるAIを作っちゃおう」となりました。このゲームでは、ユーザーは「シム」と呼ばれるAIを直接操作することはなくて、街を作っていく中でキャラクターたちが生活を始めていく感じです。

――知らない人も、まさに『シムシティ』みたいな感じだと思えばいいですね。

三宅氏:

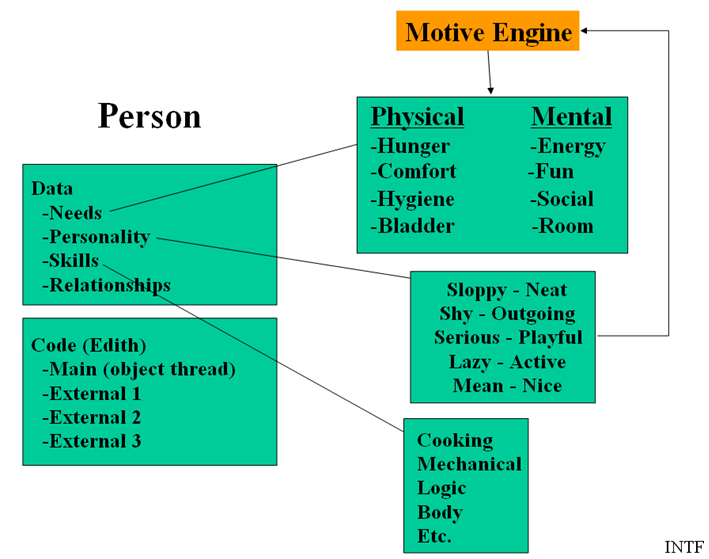

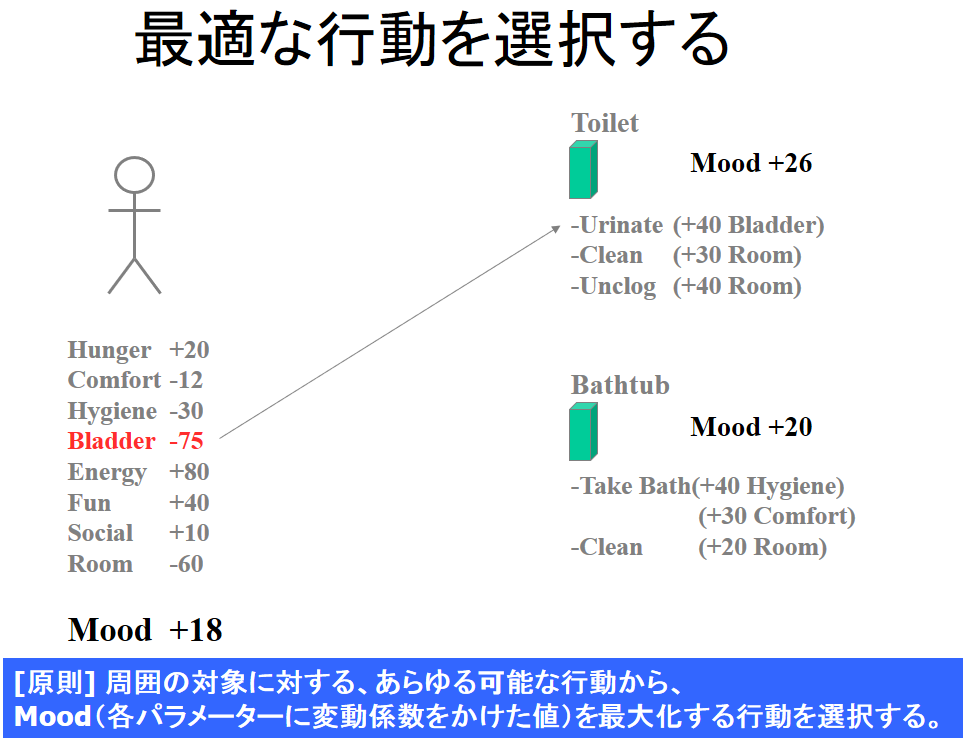

ただ、戦闘ゲームのAIは複雑な内面がなくて問題は「生きるか、死ぬか」でいいのですが、日常系のAIって内面が必要になるんです。お腹が空いたときには冷蔵庫へ行くし、淋しいときには女の子のところへ行くし、退屈だったらゲームをする。これが必要なんです。

この作り方は、内面のパラメーターを変動させてます。「空腹度」が0.5を超えたら冷蔵庫へ行きなさい、みたいな感じです。これを放っておくと、冷蔵庫を往復するAIが出来上がるだけですが、ちょっとお腹が空きにくくしてみたり、「眠りたい」というパラメーターも作ってみて、それが0.7を超えたらベッドへ行くようにすると、だんだん複雑になってくる。

(画像はKen Forbus, “Simulation and Modeling: Under the hood of The Sims” (NorthWerstern大学、講義資料)より)

――一応、自律して動くAIにはなってますよね。

三宅氏:

ただ、必ず「欲求のジレンマ」が生じるんです。つまり、眠りたいのか、食べたいのかどっちなんだという、複雑な状況が生まれてくる。この欲望の葛藤に対して、どうするかは大事ですね。『The Sims』というゲームにはそういうAIが入っています。

ちなみに、ゲームデザインとしては、そうやってキャラクターが生きているワールドの中に、ひたすら物を置いていく感じです。あと、プレイヤーがソファーを買ってあげたり、バーベキューセットを買ってあげたりしたら、使ってくれます。この辺はオブジェクト側にいろんな動作を仕込んでおいて、実はオブジェクト側が全部データを持っている感じですね。

――なるほど。つまりは、この系統のファンの人たちがストーリー生成を求めるんですね。

三宅氏:

と言っても、「今日は近所の人たちとホームパーティーをしました」、「メアリーは来てくれたけど、ボブは来てくれなかった」みたいな報告記事を上げてるだけなんですけどね。

――ははは(笑)。

三宅氏:

でも実は、こういうのが『Second Life』(2003・Linden Lab/米国)【※1】のようなサービスが登場してくる背景にはあるんです。このファンたちが大学でストーリーの自動生成の研究をやっていて、GDCでの存在感も大きいですね【注】。

ただ、日常系のAIを作るのは難しいですよ。

それは、やはりAIに目的を設定できないからですね。『The Sims』もイチから作っていて、最初は生活するAIだけだったけど、現在ではシムたちは自己実現や社会的貢献を考えたりするようになっていますからね。なんか、マズローの5欲求段階【※2】を上がっているかのような感じですよ。だから今の『The Sims』は、遊ぶときにまず人生の目標を決めるんです。「弁護士を目指す」とか(笑)。

※1 Second Life

3DCGで構成されたインターネット上に存在する仮想世界のこと。ユーザーはバーチャルな世界で好みのアバターになり、現実の世界とは異なる生活を送ることができる。仮想空間内での商行為も可能で、そこでえた仮想通貨を、現実の通貨に換金することもできる。

※2 マズローの欲求5段階

人間の欲求は「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」「尊厳欲求」「自己実現欲求」5段階のピラミッドのように構成されていて、低階層の欲求が充たされると、より高次の階層の欲求を欲するというもの。

【開発者向けの注】

三宅陽一郎 SporeにおけるゲームAI技術とプロシージャル:ウィル・ライトのゲームAI論 (リンク先よりDL可能です)

エンジニア文化のある米国

――ここまで色々とお話を聞かせていただいたのですが、やはり大きな疑問として、なぜ日本ではAIの導入がこんなに遅れたのかが不思議なんです。

三宅氏:

先ほども言ったように、日本の場合、そもそもPCゲームの文化が欧米に比べて弱かったことが大きいです。

(画像は「Minecraft industrial craft 2 アドオン Greg Tech 核融合炉 解説 [1.4.x]より)

だから、まず開発者になる層が違ってきます。やはり欧米はPCゲームのMOD文化の存在が大きくて、あれでみんな修行をしてからゲーム業界に入ってくるんです。ゲームエンジンも、MODの延長にあるイメージなんですね。それに対して、日本は80-90年代を通じてコンシューマーゲーム、さらにアーケードゲームが強かったですから。

ですから開発のやり方も、欧米はエンジニア主導で、「こういう仕組みを作るから、これでゲームを作ってね」というやり方です。キレイにエンジニアとゲームデザイナーが分離されていて、「メカニクスは書いたので、あとはツールでゲームデザインしてね」という感じで、それがイヤな人はインディーゲームに行きます。

――日本の場合は、むしろデフォルトでインディーゲームみたいな作り方というか……。

三宅氏:

日本の場合は、どちらかと言えば「こういうゲームを作りたいんで、エンジニアの人ヨロシク!」みたいな感じですね(笑)。こうなると、エンジニアは下流工程の担当者になります。

その辺は、今の日本のクリエイターがコンシューマーゲームで育っているのも大きいです。しかも、コンシューマーゲームはメモリが厳しいので、グラフィックスが重視されがちだったんです。最近はAIにメモリを割く動きも出てきたのですが、AIがビジュアルとして一目でわかる技術でないこともあり、なかなか大変です。

僕はエンジニアですが、そういう立場を超えて、ゲームデザイナーとエンジニアがお互いの可能性を最大限にまで引き出せるムードみたいなものが必要なんだと思っています。

――今後のAIの普及を考えると、だいぶ深刻な問題ですね。

三宅氏:

僕も「パス検索」を含めて、14年前から色々とゲームデザイナーに見せてきた歴史はあるんです。

でも、「どこまでもキャラクターが歩けるんですよ」と言っても、「いや、20mまでで止めてくれるかな」みたいな一方的な話になりがちでした。しかも、オンラインゲーム開発でも、「AIが賢すぎるとプレイヤー同士の連携が弱くなる」などの問題もあり、なかなか工夫できなかったりして……。

――結局「パス検索」登場以前の「お化け屋敷型AI」にされてしまうわけですね。要は欧米の開発者のように、新しいテクノロジーの存在を前提にして、0→1でゲームデザインを構想してくれる……というわけには、なかなかいかない感じなのでしょうか。

三宅氏:

AIはゲームデザインと密接に絡み合うので、AIエンジニアはゲームデザインの本質をよく理解して構築せねばならないし、ゲームデザイナーはAIの可能性をよく知って最大限活用しようとしなければいけない。そういう姿勢が双方に必要ですね。どちらが、という話ではないんです。

|

ただ、難しいのは事実ですね。

逆に欧米の開発者は、FPSが生まれてオープンワールドも登場して、自分たちが作りたかったゲームを、やっと作れている印象があります。

ただゲームデザイン的には、巨大化と共に固定化してしまいましたね。FPSはFPS、TPSはTPS、RTSはRTSというジャンルの中で差別化を図っているように見えます。

――AAAタイトルがそういう状況にあるのは、“洋ゲー”をプレイするゲーマーで感じている人は結構いるように思います。

三宅氏:

むしろ日本の方がゲームデザインの多様性という意味では群を抜いていますね。携帯ゲームまで含めて世界に誇る大きな成果を上げています。

(画像は『ねこあつめ』の公式サイトより)

欧米は昔から、すぐにシミュレーション空間を作りたがるんです。不器用なんだけど「とにかくリアルな世界を作ろう」と言い張って、「で、面白さはその後に考えよう」みたいなノリですね(笑)。そうなると、シミュレーション技術は重要な課題になるんです。でも、日本は完璧に計算されたレベルデザインが好きなので、名人芸のようにAIが賢くなくても成立するデザインを作りたがる傾向は、今でもあります。だから、膨大なリソースを手にして、「あれ、俺たち何やりたいんだろう?」となっているような感じもありますね(笑)。

――どっちも一長一短だとは思うのですが、大規模開発では欧米のやり方が強いのでしょうね。

三宅氏:

大雑把に言うと、向こうはゲームをサイエンスの手法で開発しています。

まずプロトタイピングをして、テストプレイをして、堅実に開発していくイメージです。それに対して、日本の場合は「とりあえずこのデザインで作ってみようか?」「あれ、やっぱダメだったな。ちょっと変えるか」みたいな感じです。で、開発終盤に「いまさら変えたら期間が……」みたいなやり取りになるわけです。

もちろん構わないのですが、ゲームデザインはハイポリゴンのキャラクターやハイメッシュの背景がなくても試せばすぐわかるのに、なぜかプロトタイプのイテレーションをそこまでやらない。一番お金がかかるところでイテレーションを回してしまう日本でAAAタイトルを作れる会社はどんどん減っているのは、一つには予算の問題、一つにはゲームを科学する発想が少ないからです。

――日本のゲームエンジンは、フロムのような例外はあれど、やはり欧米に比較して後れを取っている印象があります。

三宅氏:

結局、その辺はプロジェクトの力が強いので、要求ベースになりがちですね。社内の誰もが使えるゲームエンジンなどは、日本ではやはり後回しにされていく傾向が強いのも事実です。

――うーむ。そういう社内事情的なものも大きいんですね。

三宅氏:

でも、そういう話は、エンジニア主導の文化があるとは言え、海外にもありますからね。その意味で、EA は上手ですね。彼らは『Battlefield』シリーズのDICE社を買収したときに、先ほど出てきた「Frostbite」というゲームエンジンの開発部署を独立部隊にして、社内の共通エンジンにしたんです。だから、EA のAAAタイトルの多くは、実は基本的に『Battlefield』シリーズのエンジンで作ってます(笑)。あれは社内の強権発動でやったとしか思えません。たぶん、ああいうやり方がある程度は必要なんだと思います。

アカデミズムとゲーム業界の結びつき

──そういう風にサイエンスの発想が根付いている背景には、北米のゲーム業界がアカデミズムと強固に結びつているのも大きいのではないでしょうか。

三宅氏:

最初にも話したように、北米のデジタルゲームは当初アカデミズムの文脈で出てきました。それがアタリショックを機に結びつきは一旦弱まるのですが、21世紀の初頭に潮目が変わります。というのも北米で、2000年に情報産業の予算がバイオ産業に抜かれたのです。そこで情報学科が注目したのがゲームでした(参考:ゲームAIにおける産学連携戦略の10年)。

――ゲームはIT産業であるぞ、と。

三宅氏:

でもこれ、それまで「大学でゲーム研究なんて……」と言ってたのに、掌を返して「そうだ、ゲームがあるじゃんか。一緒にやりましょう」と言い出した感じです。

――ははは(笑)。さすが予算獲得競争が激しい、アメリカの大学ですね。

三宅氏:

ただ、MITなどはさすがに、1995年当時からデジタルゲームの研究をしていますね。とはいえ、2000年頃からゲーム産業が予算を大学につぎ込んでいきます。EAなんて、確か南カリフォルニア大学に巨額の予算を出して、デジタルゲーム研究・教育のシステムを立ち上げてます。大学講師にもゲーム開発者を入れていきます。大学側からすれば情報学科の人気も上がるし、就職先も増えていく。ゲーム産業から見ると、人材がこっちに来てくれる。双方にメリットがあったんです。

(画像はAmazonより)

特にNaughty DogのJason Gregoryの講義は有名ですね。彼が大学で3年間教えた資料をもとにして書かれたのが、『Game Engine Architecture』という電話帳より分厚い教科書です。日本でもSBクリエイティブから翻訳され、名著の誉れが高いです。

――北欧の状況はどうなんですか?

三宅氏:

デンマークやフィンランドには、AIの研究室がありますね。やはり北欧では、ゲームがIT産業の一つとしてリスペクトされてますから。コペンハーゲンIT大学などはゲームAI研究で有名で、ゲームのためのリサーチセンターまでありますね。

じゃあ日本はと言うと……良くも悪くもいまだにサブカルチャーの一部として見なされることもあります。だから、日本にはデジタルゲームのAI研究室が極端に少ないです。日本企業も英語ができず、最初にも言ったように「孤立状態」です。最近は動画での資料も多いのでヒヤリングが要求されて、その差は広まる一方です。逆に海外では、ゲームAI開発者が大学教授になる事例も増えて、どんどん英語の論文が増えているという現状があります。

――つまるところ、日本のゲームAIはアカデミズムでは相手にされていないということですか?

三宅氏:

基本的に、日本という国が、アカデミックなデジタルゲームのAIの世界からはかなり遠いです。デジタルゲームAIの研究者は、おそらくAI研究者の中で5%もいないくらいじゃないかと思うのですが、それでも北欧や北米で学会が開かれると、100~200名は来ます。一方で……日本の研究者は、ほとんどいません。いても2、3名ですね。だいたい世界全体では400~500名はいる気がしますが……。

それに日本の場合は、研究室と企業のコネクションが高度成長期の頃のもので成り立っていることが多いですね。自動運転車のような話に比べると、「プロシージャルで、グラフィックコストなしに木が生えます!」は、なかなか社会への貢献も見えにくいと思いますし(苦笑)。

一方でゲーム業界はゲーム業界で、そもそも80年代のころから、風変わりな人や、大学からドロップアウトしたような先輩が「世間を驚かせて見返してやる!」という気概で頑張って引っ張ってきた業界なので、ちょっと「大学怖い」みたいなアレルギーもあったりします。

――つまりは、産学連携の流れに上手く乗れていないんですね。

三宅氏:

ただ、2006年くらいに、さすがに日本のゲーム産業が落ち目になってきて、北米の流れは入ってきました。同年に日本デジタルゲーム学会が立ち上がりましたが、まだ弱いです。もちろん、東京工芸大学に、岩谷徹さん、遠藤雅伸さんなどのナムコ出身の有名開発者が教諭として入ってますし、神奈川工科大学には『もじぴったん』で有名な中村先生もおられます。とはいえ、企業と技術的な連携が出来ているとは言いがたいですね。

日本のゲームAIの活路

――そろそろ終わりなのですが、最後にわりと真剣に暗い話になってまして(笑)、どうしたもんなのでしょうかねえ。ちなみに、日本のゲーム開発のAIへの認識が絶望的だとして、それをどうひっくり返していくのがいいんでしょうかね……。

三宅氏:

いや、もう若手を育てるしかないです。

|

――ははは(笑)。

三宅氏:

逆に、道なき状態だからこそ、若手にはチャンスがあります。どの会社でも、僕の年齢なら通常はマネージャーの役職のはずなので、部下に有望な人間がいたら、一人でもいいから育ててほしい。それだけでも大きいです。ゲームAIを作るチャンスを与えること、そこで現場の要求を聴きながらも、技術を引き上げることですね。

そして、大学へのアプローチも重要です。若い人には、大学でゲームAIを学びたい人が多いんです。ただ、日本の大学教官がこの分野に手を出すとイロモノ扱いされてしまうし、教えられる人もいない。ゲーム産業の方から地道なアプローチと継続的な貢献が必要です。

──うむむむ。なんだか悲壮な印象もありますが……ちなみに、自習する方法はあるんですか?

三宅氏:

『AI Game Programming Wisdom』シリーズという本が2001年からずっと出ています。

どういう本かというと、だいたい10ページずつ各ゲーム会社のAI担当者がノウハウを書いてるんですね。「KILLZONE」シリーズとか、「F.E.A.R.」シリーズとか、「Counter-Strike」シリーズとか、まさに今話してきたようなゲームの人工知能です。ただ、これは4巻までで打ち切りになってしまって、いまは『Game AI Pro』という別の本の3巻が6月に発売予定で、私も1巻と3巻の記事を書いています。

ただこれは英語の本です。なので、日本語では自分の書いた『人工知能の作り方』という書籍は、基本的なデジタルゲームにおける人工知能の技術をまとめてあります。あとは自分のslideshareとか、GDC Vault、CEDiLなどですね。

(画像は Amazonより)

あと『AiGameDev.com』というサイトもあります。会員制のサイトで、一応ゲーム会社の人間は見ているサイトじゃないかと思います。AIのコンサルタントをしている人が作っていて、欧米のカンファレンスのレポートなどを載せてます。まあ、最近はあまり記事を更新しないので、個人的にはちょっと怒ってますが(笑)。

ただ、今はゲームの開発知識はネットで共有されます。ゲーム開発者会議の資料はほとんど全部公開されていますので、日本のゲーム開発者会議 CEDEC はすべて資料が無料で見られますし、GDCも一部は無料で見れます。

――あ、結構あるもんなんですね。

三宅氏:

もちろん、気になったトピックについて講演の検索をかけることは多いですが、ゲーム会社のサイトの「パブリケーションページ」に行っても結構見られますよ。自社の技術はどんどん公開していく時代です。すると資料を置くことで、AIをやりたい人は行きたくなるわけですね。

今やValveなど、大手のゲームディベロッパーは 「publications」という名前で、自社の技術を公開してページを用意しているのが普通です。日本の企業でも、スクウェア・エニックスなどの会社が公開していますね。良いエンジニアは高い技術を持つ会社に集まりますし、ゲームは薬や飲料水のように成分がわかれば作れるというわけではないので、技術はどんどん共有して人を集めてゲームデザインで勝負しましょう、というのが欧米のスタイルですね。

――その辺は、IT業界のエンジニア文化と変わらないですね。ちなみに、Wikiとかはないんですか? いや、IT企業のエンジニアなんかがよく言うんですが、「検索して解説が存在している技術かどうかは、結構重要だ」という。必要なときに検索して情報を得られないと、なかなか技術として普及しない。バカバカしいようで、これは結構大事な話だと思うんです。

三宅氏:

ああ、そういう意味では、Wikiは日本にはないですね。

――なるほど。もしよければ……なのですが、Wikiを電ファミで一緒に作りませんか? 聞いていて思ったのですが、今日のような話があるのに、ビジネスマンや企画屋さんのような人たちならともかく、それが技術屋さんのレベルですら認識が普及してないというのは、メディアの問題も大きい気がするんです。

三宅氏:

あ、本当ですか!

いや、ぜひお願いしたいです。可能なことは、色々と僕の方でも協力しますので……。

――おお、そしたらぜひやりましょう。今度一度話させて下さい!(了)

|

というわけで、電ファミニコゲーマーは近日中に、三宅陽一郎氏監修のもと、ゲームAIのWikiを開設する予定である。まずは基本的な内容の簡単な紹介から始めることになるが、徐々に内容を拡充して行ければと思う。開発者の方はもちろん、一般のゲーム好きがゲームの理解を深める一助になるものを目指しているので、ぜひ気長に見守っていただければと思う。

インタビュー中、三宅氏の話で印象的だったのは、やはりゲームが3D化したときのエピソードだ。しばしば指摘されるグラフィックや大規模マネジメントの問題に、さらにAIの導入の遅れという補助線を引いてみることで、内外のゲーム開発事情の歴史がよりクリアに見えてきて、ちょっとした感動を覚えたものだ。それにしても、いま手元にあるリソースを上手にやりくりする職人芸で勝負をしているウチに、サイエンスの力で一気に逆転されていくというストーリーには、「どこかで聞いたことのある話だぞ……」と思ってしまった。この辺は、もしかしたら日本人の国民性に内在する「失敗の本質」のようなものなのだろうか……という気もしたり。

とはいえ、その一方で「さあ、これで行くぞ」となったら素早くターンを決めて、猪突猛進するのもまた日本人の傾向ではないか。三宅氏が言うように、現代のゲーム開発では、AIの力を借りられる場面は様々にあるし、そもそもその助けが必要でさえある。これからリリースしていくゲームAIのWikiが、そんな新しい時代の開発者たちが、「さあ行くぞ」とゲーム文化を盛り上げていく助けになれば、幸いである。

※2018年10月24日にゲームAIWiki(用語辞典)を開設しました!

■【補論】日本がAIの最先端を行っていた分野

今となっては驚かれるかもしれませんが、確かに日本では2000年を超えても「パス検索」のような基本的なAI技術の導入に躊躇する現場の方が圧倒的に多かったと思います。

しかし一方で、日本が最先端を行っていた分野もあるのです。『がんばれ森川君2号』は、1997年に発売された人工知能生物飼育ゲーム。

(画像はソフトウェアカタログより)遺伝的アルゴリズムやニューラルネットといった分野では、株式会社ムームーの森川幸人さんが『がんばれ森川君2号』(SIE・1997年)『アストロノーカ』(スクウェア・エニックス、システムサコム・1998年)『くまうた』(SIE、株式会社ムームー・2003年)といったAIを用いたゲームの傑作をほぼ一人で確立して行きます。

しかし、この卓越した仕事の流れは海外のゲームAIの文脈にのっていないのが現状です。それは日本語でしか文献がないからです。しかし、森川氏が作った流れの上に、自分のゲームAI開発の流れもあります。幸い森川氏は人工知能学会に二つの重要なゲームAIの解説論文を1999年、2017年に発表しており、ここからゲームAIの80年代から現在に至る流れを読み取ることができます。(三宅陽一郎氏)

森川幸人、ビデオゲームとAI は相性が良いのか?(人工知能学会誌・2017年)

森川幸人、テレビゲームへの人工知能技術の利用(人工知能学会誌・1999年)