【分類3:エッセイ・ルポマンガ】いかなるときもゲーム的な感性で

フィクションで展開される日常系のゲームマンガがノンフィクション性を獲得すると、このエッセイ・ルポマンガになる。プレイヤー兼主人公となるのは作者自身で、たいていはゲームが巧いわけではないが、そのぶん職業的な観察眼とゲーマー的な感性で、体験した日常のひとコマを特別愉快なひとときとして切り出してくれるのだ。

その取材対象となるのがゲームであれば、ゲームを踏まえた創作短編になるし、インタビューなど積極的な取材を交えたものはルポマンガとなっていく。そのとき対象をビデオゲーム界隈に限る必要はなく、ちょっとしたエンターテイメント性のあるものなら何でも対象となり得る。なぜなら読者は面白ければなんだっていいからだ。

『あんたっちゃぶる』、『おとなのしくみ』──クレバーさに支えられたルポマンガの金字塔

おとなのしくみ全4巻/2001年/鈴木みそ/アスペクト、エンターブレイン/週刊ファミ通(写真右、Amazonはこちら)

ルポルタージュマンガの起源について調べてみたが、どうにも特定に至らない。形式に拘らなければ、新聞などで見聞を挿絵としたものが始めと思われるが、作者自身が取材し、線状性の絵でその内容を語っているとしたら、もしかすると横山まさみち『やる気まんまん』(1977年・日刊ゲンダイ)などの風俗ルポが最初なのかもしれない。ともかくその手法をゲームマンガに持ち込んだ第一人者が、この作者とEYE-COM誌でスタートした『カオスだもんね!』(1991年・アスキー)の水口幸広であることは間違いないだろう。両作はほぼ同時期に連載が開始している。

編集者やライター(『ファミコン神拳』!)など、さまざまな形でゲーム系の出版に関わってきた作者がマンガ家に転身し、ファミコン通信誌上で連載を始めたルポマンガが『あんたっちゃぶる』だ。取材のポイントを手際よくまとめたうえで、どんなシリアスなネタでも笑いを忘れず、規定の数ページでスッと読者を“知ったような気”にさせてくれる。取材の対象がゲームそのものなら、勘どころを的確に捉え、ときには画風なども変えながらそのゲームに親しみを持たせる。これはいま振り返ってみても神の技に等しいバランス感覚だ。

融通無碍なその作風は、長期休暇ののちにタイトルを『おとなのしくみ』と変え、いっそうディープな内容を扱うようになる(ファミ通のクロスレビューが話題になるときよく引き合いに出される飯野賢治登場回は、この時期)。他愛のないネタ回やゲームとは離れた話題の回も多いが、ゲームを取り巻く環境や問題に対する理解の深さ、切り込みかたなど、絶えずクレバーな視点で貫かれており、そうした問題意識やコスト感覚からか、作者は現在、自作の権利を出版社から引き上げ、みずから電子出版流通と契約し、販売をするという試みをしている。

『犬マユゲでいこう』──連載20年の大御所は天衣無縫の融通無碍

(Amazonはこちら)

愛らしい絵柄ながら、怖ろしく描き込み密度の高いフルカラーエッセイマンガ。すでに連載20年を数え、初回がVジャンプの創刊時、プレイステーション発売前夜だったことを考えると、その長さと変わらぬ濃さに感服する。

作者のプレイしたゲームの感想や取材記、ときにはゲームから離れた題材など、そのときどきで内容は変わるが、少しヒネたテイストと奔放な視座に貫かれている(2016年発売の最新巻で『バハムートラグーン』(1996年・スクウェア)を紹介するなど奔放っぷりがヤバい)。

単行本は一冊一冊まったくテイストの異なる装丁で、どれが最新刊か見極めるのがなかなか難しい(それ以前に店頭でほかのジャンルの棚に紛れることも多く、見つけるのも難しい)。細かな文字を時間をかけながら読むと、時代の記録性や作者の作風が持つ中毒性の高さに別の巻も読みたくなるが、2年に1冊ほどのペースのためか、既刊の巻にすぐにプレミアがついてしまうという恐ろしさもある。

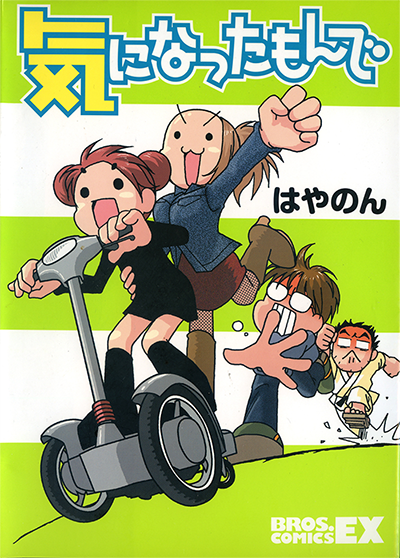

『気になったもんで』──好奇心旺盛なゲーム系体験マンガ

(Amazonはこちら)

鈴木みそのアシスタントを務めていたという女性作者による、同系統のルポマンガ。題材は、掲載誌の特性で、そのときどきのプレイステーションフォーマットのゲームに関連している。師匠と異なるのは、業界のエグい部分にツッコんでいくというよりは、ゲーム周辺で何か「気になった」ものを追いかけて笑い飛ばしながら(ときには震えながら)実体験してくるという姿勢だ。

ゲームに対する理解も深く、プレイ歴も長い作者だが、現在は国内に留まらない学術的な科学誌などで、サイエンスのわかる貴重なマンガ家として活躍中。その基礎がこの1冊で育まれたと思うと感慨深い。

『ひちゃこのゲーム体験記』──可愛く楽しくキラキラとプレイ

(Amazonはこちら)

ニンテンドー ゲームキューブの時代に連載されていた、ほぼゲームの内容紹介と感想に絞ったルポマンガ。掲載誌の対象年齢に合わせた、クラスにひとりはいた絵の上手な女の子が描くような愛らしい絵柄で、マリオやピカチュウなどが作者とともにコマの内外を駆け回る。

淡いフルカラーの1話4ページながら、小さなコマ割りでテンポよく密度も高く、作者がゲームをしっかり遊んで見つけた可愛いものや楽しいものなど“キラキラした感じ”が、ジュエルボックスのように詰め込まれている。1巻で終わっていることが悔やまれる作品だ。

『4コマゲーム通信 ふぁみもん』──エッセイから創作まで幅広く

(Amazonはこちら)

ゲーム会社でCGデザイナーを務めていたという作者による4コマベースのゲームマンガ。エッセイ内容のマンガ時に頻繁に登場する旦那もゲーム会社のデザイナーの模様。独特な輪郭と目をしたキャラクターが印象的で、当初はゲーム紹介半分、プレイの様子半分のエッセイマンガとして始まったが、次第にゲームの内容をピックアップした創作マンガなども多くなっていった。作者には『ソウル・サクリファイス』(2013年・ソニー・コンピュータエンタテインメント)のプレイマンガ、『詰んでしまうとはなにごとだ。』(2013年・エンターブレイン)などもある。

『福満しげゆきのほのぼのゲームエッセイマンガ』──筋金入りのベテランヘタレゲーマーの記録として

(Amazonはこちら)

「ガロ」デビューの作者が4コマスペースを使って描く、プレイヤー生活マンガ。内容も思い出話だったり、FPSが苦手という地味な告白だったり、ゲームに物申す的なオピニオンだったり、いらぬ性的な独白だったりと、これらが作者独特の後ろを向きがちな姿勢で描かれる。

笑って読み流すこともできるが、丁寧に読めば、作者がかなり幅広く長い時代にわたってゲームをプレイし続けている筋金入りのゲーマーであることが読み取れ、ゲームが本当に好きないちプレイヤーの「ゲームのある生活の記録」として、じつは貴重なものではないかと思える節も。

連載開始からしばらくは、ふつうなら躊躇しそうなエピソードまでを赤裸々に描いていたが、作者に子どもが生まれてからは、その内容もゆるやかに変質。ときおり変わらぬ中学生のようなエロネタも挟まれるが、ゲームと子どもたちの関係、ゲームを挟んだ親子の関係、夫婦の関係など、年々タイトルに内容が沿ってきた感がある。

『突撃!となりのプロゲーマー』──対戦格闘と真摯に向きあうルポマンガ

(Amazonはこちら)

対戦格闘ゲームを中心に、プロゲーマーの実態を広い層の読者に向けて紹介しようと挑むルポマンガ。ときど、ウメハラ、マゴ、板ザン、ふ~ど、ちび太、ジャスティン・ウォンなど有名プレイヤーがそのまま登場しつつ、彼らの参加する大会リポートや、彼らへのインタビュー&日常密着、メーカー取材など、多角的に大きなムーブメントを記録しようという意気込みを感じる。

地味に世界を跨いで取材を重ねており、よいことばかりでなく、ゲームを仕事にすることにつきまとう“周囲からの理解のされなさ”など、とことん対戦格闘ゲーム・プロゲーマーに対して真剣に向き合おうとする作者の姿(プリンだけど)が見える。

『無慈悲な8bit』──リアルな乱暴さで描かれる他愛のない日常

(Amazonはこちら)

主観の入ったゲーム紹介やプレイ中のできごと語りなどを中心とした、バランス感覚のいいゲームエッセイマンガ。その端々に、作者のデビュー作であり、代表作である自伝的作品『岡崎に捧ぐ』の登場人物や、同作に重なるエピソードがそっと挿入されることがある。

その『岡崎に捧ぐ』はゲームマンガというよりは、ゲーム好きの作者が20年前のスーパーファミコンの時代からいっしょに過ごした友人との、ほぼノンフィクションの青春記。

どちらの作品にも共通して言えるのは、他愛のない日常の積み重ねがリアルな乱暴さで描かれる点。これにより、質素で記号化されたキャラクターながら、読み手の心の中にキャラクターがスッと入り込んでくる。この理解を支えるディティールとしてさまざまなゲームが登場し、『無慈悲な8bit』では作者への親近感を高めたり、『岡崎に捧ぐ』では、後編で触れる’90年代ノスタルジー群の一角としての存在感を高めたりしているのだ。

『パパはゲーム実況者~ガッチマンの愉快で平穏な日々~』──職業実況者という仕事の理解に

(Amazonはこちら)

ゲーム実況者(しかも専業)という存在がどんなものなのかを平易に語る4コマベースのマンガ。主人公は淡々とホラーゲームを実況プレイしたりなどするガッチマンだが、描いているのは細君のトラちん。そのため家族まるごと出演するエッセイマンガで、前述の福満マンガに近いものがある。

読むと、タレント性のある実況者の仕事はゲームを仲立ちにした司会業にも近いとわかり、ゲーム関係の機材話などが多いのも、生業ならではのエピソードだろう。酷いクライアントの例などでほんのり垣間見えた毒がもう少しあれば、いま以上に実録的な読み応えに繋がったことと思われるが、敢えて敵を作る必要もないわけだ。箸休めとして、合間合間に同じ実況者のレトルトとの対談が織り込まれているのが、ファンにとっては嬉しいだろう。

『学研 まんがでよくわかるシリーズ テレビゲームのひみつ』──童心に戻って読み耽りたい一冊

往時のひみつシリーズのような体の“まんがでよくわかるシリーズ”の1冊。カプコンの協力のもと作られており、ロックマン好きの主人公が、アメリカ帰りの帰国子女とともに同社をベースにゲームの作りかた、職種解説、歴史などをすこぶるざっくりながら見ていく構成。

“おうちの方へ”のコーナーでは、「ゲーム脳について」だとか、「ゲームと子どもとの付き合いかた」など、筆者のような歳になると、こちらのほうからいろいろ得られる。お約束の“まめちしき”の唐突さや素っ気なさがたまらず、これでゲームのことに詳しくなっていく子どもたちがいるかと思うと胸熱。

作者はゲームの未来を模索し、予言する

今回前編では、フィクション・ノンフィクションにかかわらず、すべてビデオゲームのプレイヤーを描いたマンガをピックアップした。

始祖『あらし』はゲームそのものの持つ新奇性や当時読者が感じた未来感を、バトルを通じてアクションやギャグのうちに描くものだったが、ゲームが日常に入り込むようになると題材としての新鮮味は薄れ、2000年以降はプレイヤーのメンタリティが軸になるものが増えていったことが今回のラインアップからもよくわかる。

同様にルポマンガのようなものも、インターネットがこれだけ発達した現在では、「誰も知らない何か」を描くことは難しく、代わりにビデオゲームという存在を一度咀嚼したうえで、プレイヤーである作者がいま楽しいと思っていることを描くエッセイ寄りのものが多くなっていったのだろう。

ならばいまは何が描かれているのか? 「マンガという形にしてまで誰かに楽しさを伝えたい」という熱は、数量を見ると“対戦格闘”と“オンラインゲーム”周辺に偏在しており、現実の数歩先を行くように、マンガ家たちはバーチャルで戯れる対戦格闘ゲームと、『ソードアート・オンライン』のようなフルダイブするタイプのオンラインゲームを、近い「ゲームの未来」として予言しているのだ。それは現実を見回せば、VRがAIと並んでもっとも模索されている分野であることからも理解される。

VRの表現方法の部分でなく、そこから生まれる新しいルールのようなものに着眼すれば、それは今回扱った『百万畳ラビリンス』や『アヴァルト』、あるいは『HUNTER×HUNTER』(1998年・集英社)のグリードアイランド編のような、世界の謎を解き明かす作品になっていくのだろう。

8月中旬公開予定の後半ではもうひとつの大きな潮流である、作り手を描いたマンガ、そしてゲームを題材にしたギャグ・コメディ、そしていまいちばん数が増えている懐古マンガについて解説していこう。

【後編はこちら】

【永久保存版】ひとまず完結! 国内ゲーム漫画83作品289冊を読破して徹底レビュー。ベテランゲーム誌編集者が下した結論――なぜゲーム漫画は競わなくなったか?

※後編では2冊増え、計289冊となっています。(編集部)