ゲーマーならだれしも多かれ少なかれ「初めて自力で全クリしたゲーム」に思い入れがあるのではないでしょうか。筆者の場合はそれが『カエルの為に鐘は鳴る』でした。

発売された1992年当時は小学校低学年。『カエルの為に鐘は鳴る』によってゲームのおもしろさを知った筆者は、以降お年玉をゲームに全振りしていくこととなります。途中で挫折せずにエンディングを迎えられたという成功体験によっていろいろなゲームで遊んでみたくなりました。

おそらく本作はプレイヤーが迷子にならないように細かく配慮されていると思います。というのも、当時はいまのように攻略法を検索することはできなかったにもかかわらず、致命的に詰まることなく進めていくことができたからです。

しかし物語は決してチープなものではありません。最後には小学生だった筆者でも「なんだって!?」と驚かされる見事な “オチ” まであり、当時の衝撃はいまでも鮮明に覚えています。

そんな本作がこのたびついにNintendo Switch Onlineの加入者特典に追加されたため、本稿では『カエルの為に鐘は鳴る』の魅力をご紹介させてください。

文/柳本マリエ

※この先は『カエルの為に鐘は鳴る』のストーリーへの言及やスクリーンショットを含みます。これから遊ぶ方もたくさんいると思うので「●●は●●だ」というような具体的な内容がわかってしまうネタバレは避けていますが、少しも知りたくないという方はご注意ください。

お金の力で問題を解決するタイプの主人公

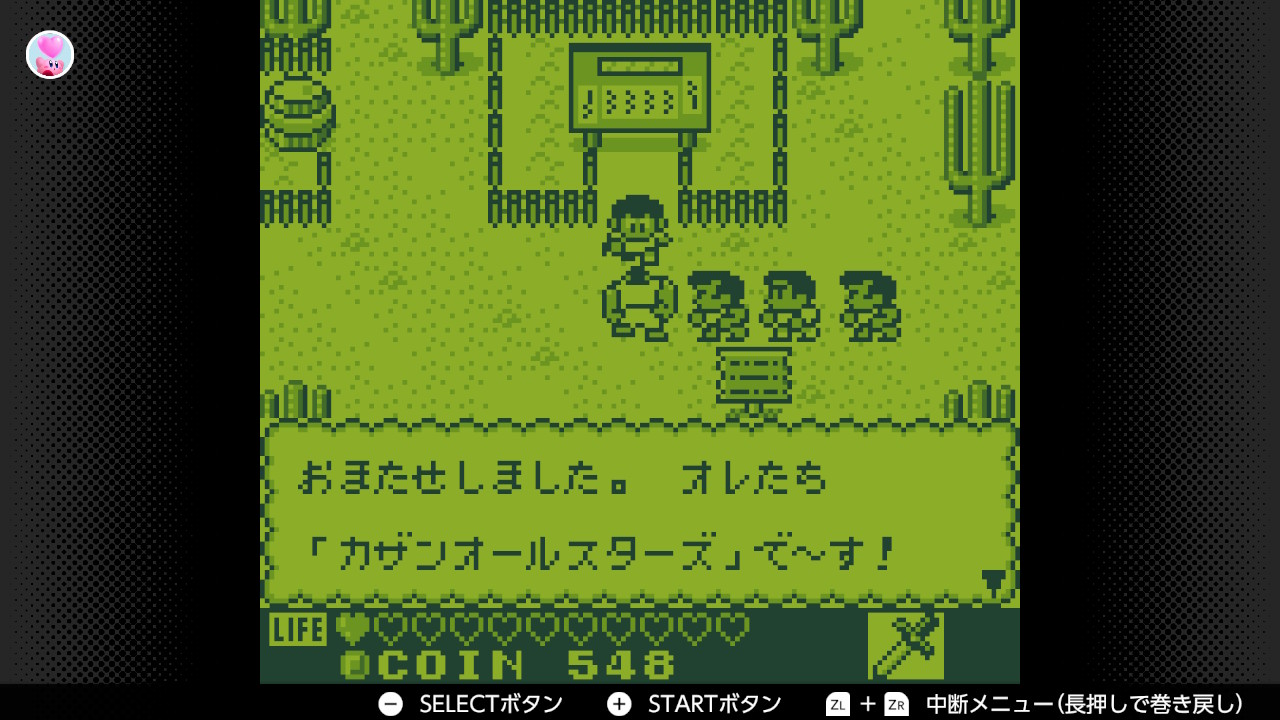

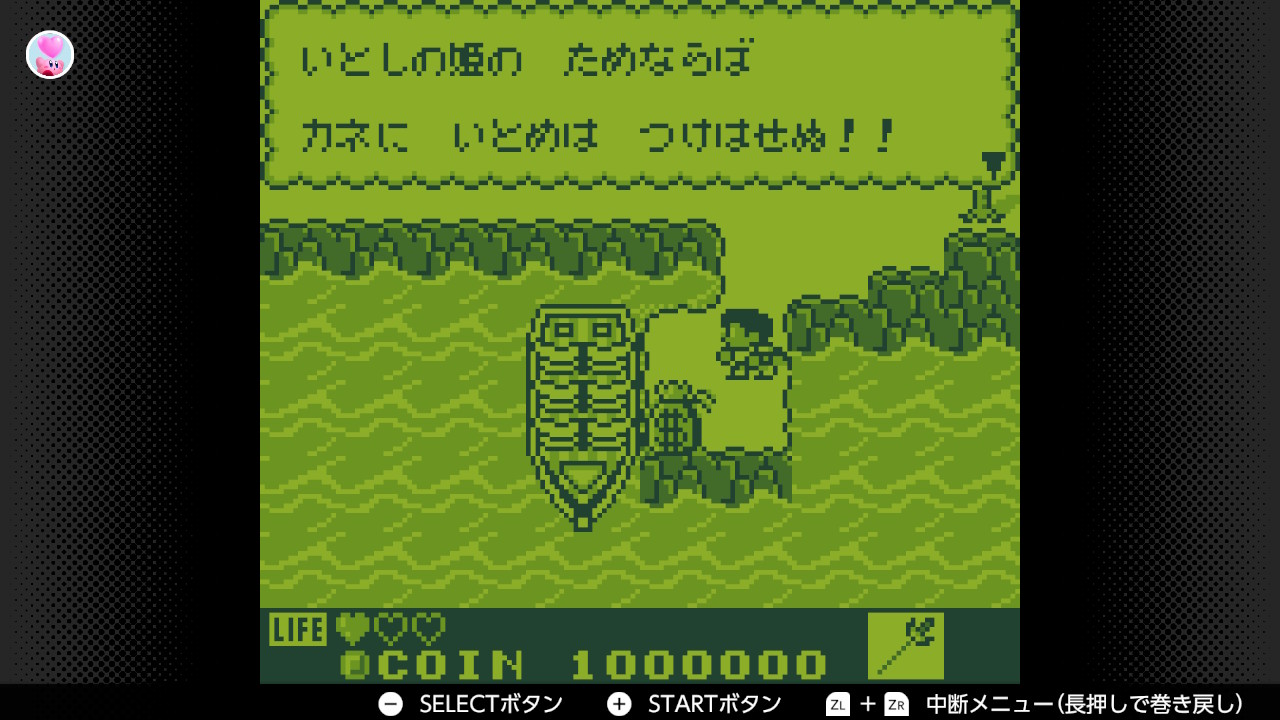

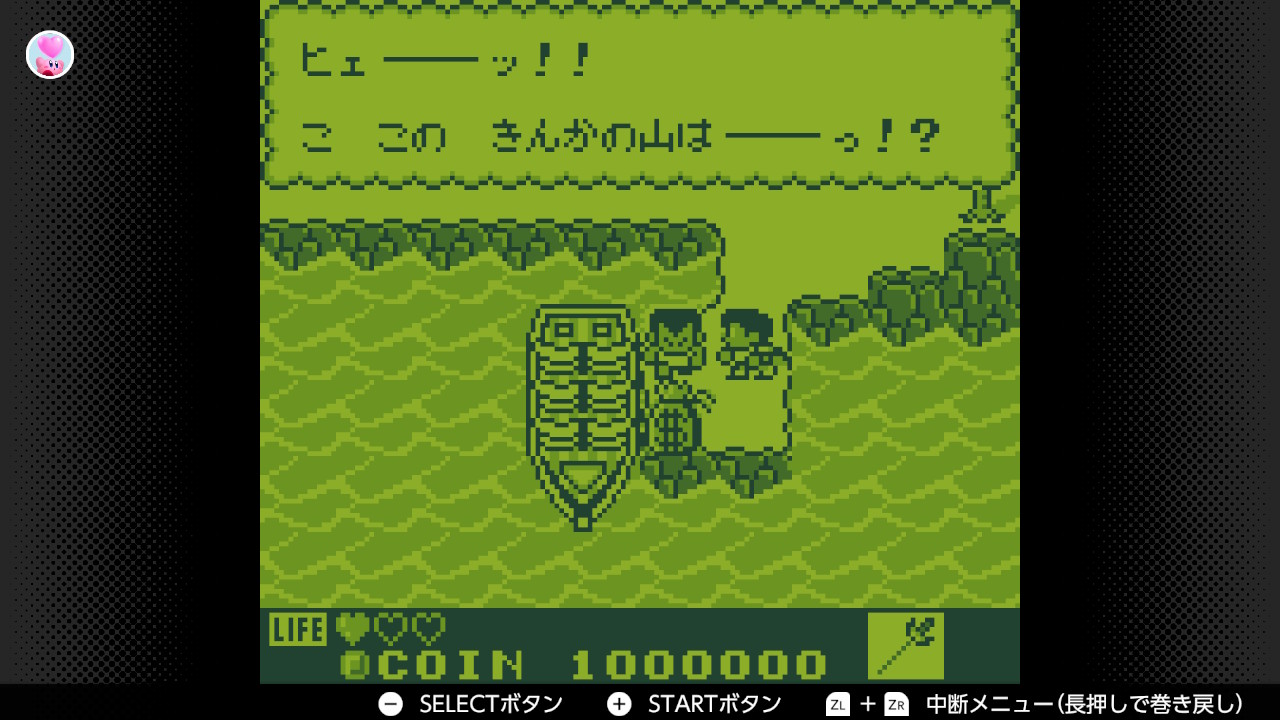

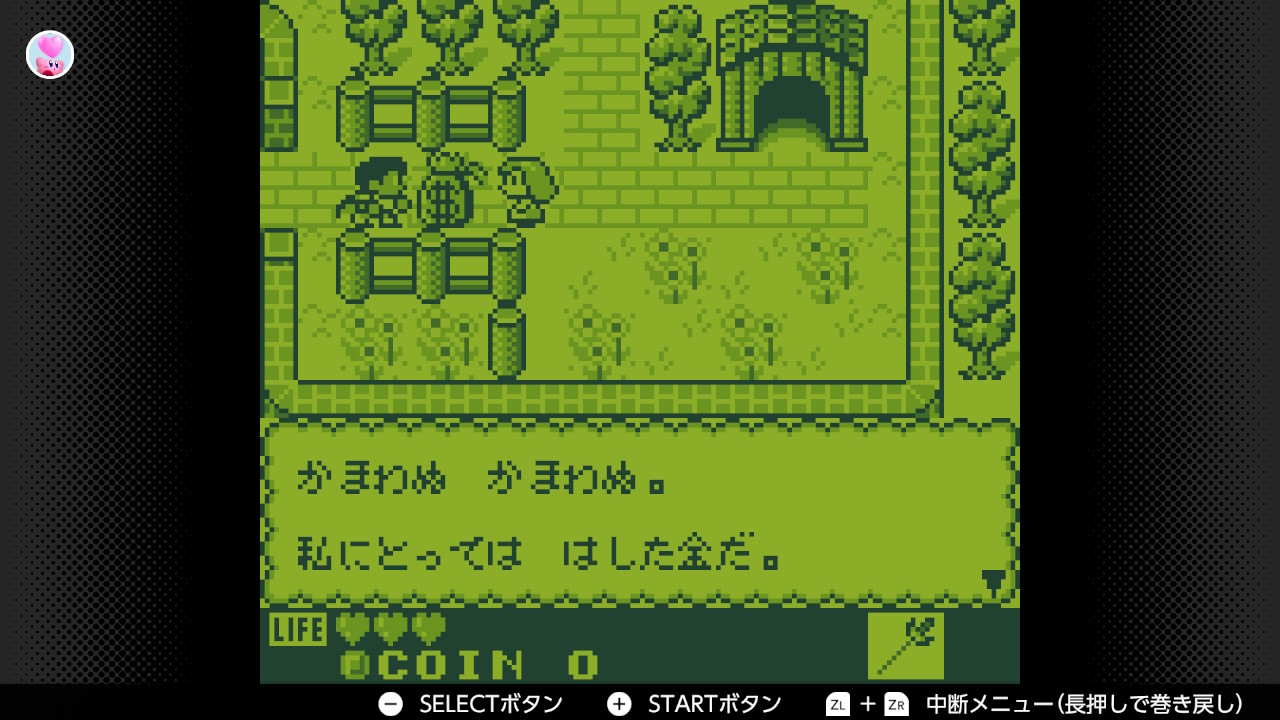

まず本作で驚いたのは冒頭から「お金の力で問題を解決していくこと」です。登場人物についてはのちほどご紹介しますが、主人公は一国の王子であるためお金に糸目をつけません。とにかくすぐにお金を出します。

お金で物を言わせるその姿がいさぎよく、小学生だった筆者はお金の強さを知りました。

しかし、いま改めて見ても「姫を助けるためにまず目先の問題をお金で解決する主人公」は正しいお金の使い方をしている人だなと感心します。筆者もいざというときにスパッとお金を出せるような人でありたい。

ちなみに本作の通貨単位は「クリ」。事あるごとにお金を出す主人公の姿をぜひ見てほしいです。

多くのプレイヤーが驚かされたであろう見事な “オチ”

さて、ここからはそんな主人公を含めた登場人物とあらすじをご紹介しましょう。

むかしむかしサブレ王国とカスタード王国という仲のよいふたつの国にふたりの王子がいました。

カスタード王国のリチャード王子はちゃっかり者。サブレ王国の王子(主人公)は慌てんぼう。ふたりは小さなころからライバルでした。しかし主人公は剣術となるとどうしてもリチャードに勝てません。

ある日、ふたりがフェンシング道場で練習試合をしていると、友好関係にあるミルフィーユ王国が悪の大魔王デラーリン率いる「ゲロニアン軍団」に占領されてしまったと知らせを受けます。ミルフィーユ王国は絶世の美女と噂の高いティラミス姫が治めており、もしかしたら姫の身にも危険が及んでいるかもしれません。そこでふたりは姫を助けるため旅に出ます。

以上が大まかなあらすじ。ここだけならよくある王道RPGという印象を受けるかもしれませんが、本作が名作と語り継がれる理由のひとつは最後にしっかりと “オチ” があるからではないでしょうか。

これから遊ぶ方もいると思うので、ここでは具体的な内容については控えます。ただ、ここまで綺麗に終わるゲームを筆者はほかに思いつきません。結末を知ったうえで遊んでも「お見事!」と思ってしまいました。それは、落語を聞いたあとの感覚に似ている気がします。滑稽なんですよね。

ここからは余談となりますが、本作が発売された翌年1993年に発売された『ゼルダの伝説 夢をみる島』も、おもむきが異なるトラウマ級のオチに震えました。立て続けにオチが強めのタイトルに出会っていたため、漠然と「ゲームってすごい」と思っていたのですが、たまたま強烈なタイトルを引いていたようです。どういう基準でゲームを選んでいたのか、当時の自分に聞いてみたいところ。

また、『ゼルダの伝説 夢をみる島』といえば『カエルの為に鐘は鳴る』のリチャードが登場するため両作のファンとしては見逃せないポイントです。2019年に発売されたリメイク版では立体的なリチャードに会えるのでおすすめ。もしソフトをお持ちだったらぜひ探してみてください。

「人間」「カエル」「ヘビ」の3形態を使い分けながら進む

『カエルの為に鐘は鳴る』のシステム面についてもご紹介しましょう。本作には経験値などの概念がなく、ライフストーン・パワーストーン・スピードストーンといったアイテムや装備を手に入れることでステータスが上がります。

なかでも大きな特徴は、主人公が「人間」「カエル」「ヘビ」の3形態を使い分けられること。主人公の意に反してカエルやヘビの姿にさせられてしまうのですが、それにより人間では行けなかった場所へと行けるようになります。

それぞれの形態には「人間はブロックを動かせる」「カエルは虫(敵)を食べられる」「ヘビは敵に噛みついてブロック(足場)にできる」などの特性があるため、それらを使い分けながらフィールドやダンジョンを進んでいくこととなります。

ダンジョンはけっこう広いのですが、「迷子になりにくい配慮」と「不満を感じにくい配慮」を感じました。

たとえば、Aの通路を進む → 行き止まりになっている → 引き返してBの通路を進む → ここも行き止まりになっている → 再び引き返してCの通路を進む → 新しい場所に出る、といったように。

これが行き止まりではなく「Aの通路の先にCの通路に通じる穴がある」みたいなことになってくると、たちまち自分がどこにいるのか把握しづらくなってしまうと思うんです。少なくとも方向音痴の筆者は自分を見失うでしょう。しかし、深く考えずに進んでいても迷子になることはほとんどありませんでした。

また、行き止まりの場合は高確率で奥に宝箱が置かれているため「せっかく来たのに意味なかったじゃん」というような不満を感じることが少なく、むしろラッキーくらいの感覚でした。

ではダンジョンが単調なのかというと決してそうではありません。先述した3形態の特性を活かした謎解き要素も多いため、頭はけっこう忙しい。そのあたりがきちんと計算されているように感じます。

Nintendo Switchで配信後に改めて遊んでみましたが、「ここをもっとこうしてくれればいいのに」という要望は筆者のなかでひとつも出てきませんでした。いま遊んでも夢中になるおもしろさ。大人なのでド平日なのに朝まで遊んでしまいました。

筆者は2012年にニンテンドー3DSのバーチャルコンソールで配信されたときも遊んでいたこともあり、今回は6時間30分ほどでエンディングを迎えました。ゆっくり遊ぶと10時間くらいのボリュームだと思います。現代社会にちょうどいいボリューム感ではないでしょうか。

テキスト表現が豊かですぐに文字が大きくなる

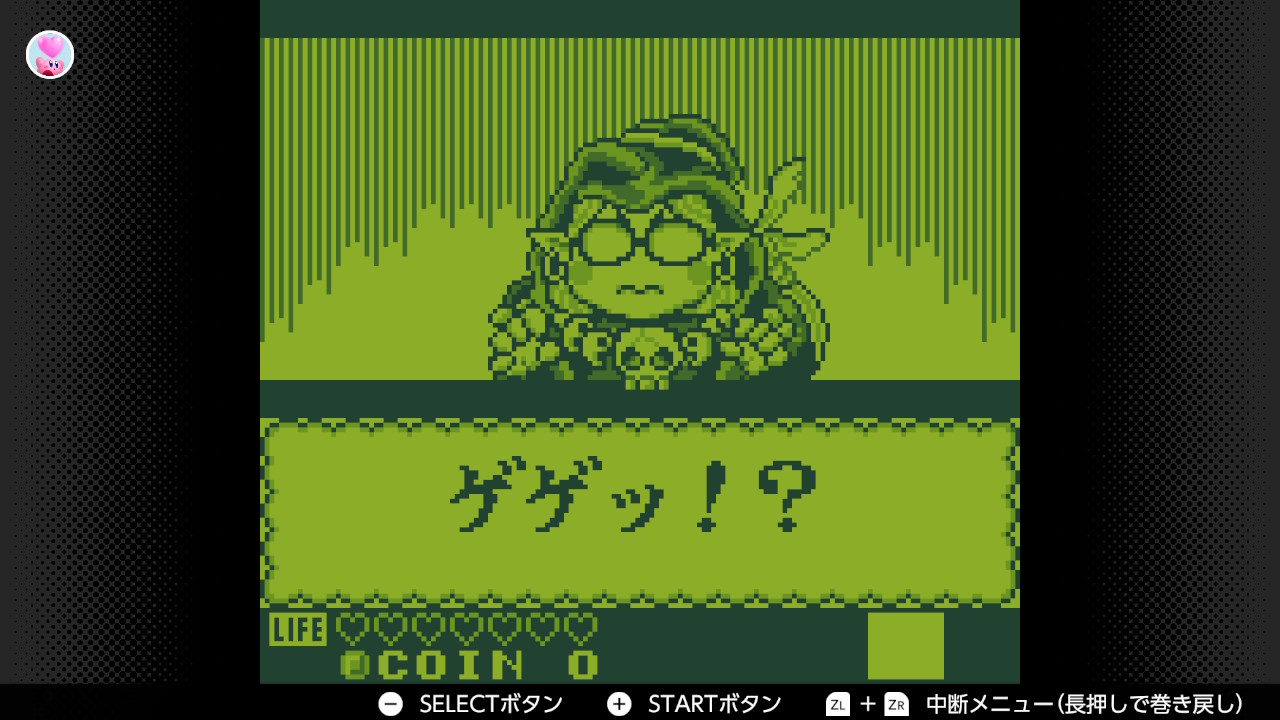

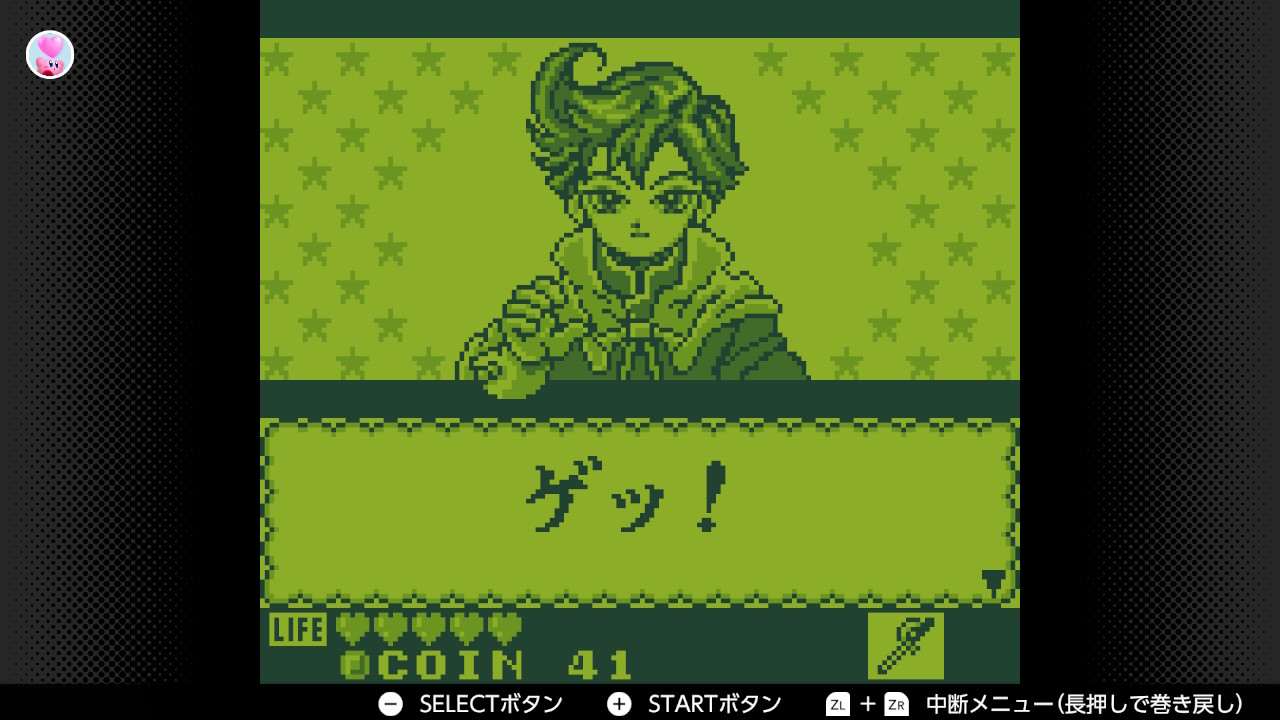

『カエルの為に鐘は鳴る』といえば、テキスト表現が豊かなことも特徴のひとつです。すぐに文字が大きくなるところがすごくいい。やっぱり文字が大きくなるとそれだけでおもしろいですから。

デカ文字は明朝体なのもいい

文字の大きさだけでなく場面によって文字が出てくるスピードも変わるため、テキストに臨場感があります。さらに基本的にギャグテイストで進むため、ずっと騒がしく展開も早い。プレイヤーは飽きる暇がないと思います。非の打ちどころがなさすぎませんか。

そして極めつけは、BGMのよさ。

……といいつつ「BGMのよさ」って体験ありきだと思うのでゲームを遊んでない方に説明するとなると伝わりづらい部分だと思うんですね。筆者自身が、ゲーム体験とセットでよさを感じているところなので。しかしそれでも最後はBGMの話で締めさせてください。

『カエルの為に鐘は鳴る』は起動後1分間くらいのオープニングがとにかく熱いんです。「ドゥルルルドゥルルル」という静かな音とともにあらすじが表示され、30秒ほどするとタイトルロゴがズーンと落ちてきて「チャーラララーラーララララー」と高音でメロディが入ってくるのですが、静と動の対比が本当にかっこいい。

『カエルの為に鐘は鳴る』の冒頭BGMマジでかっこいいから!!! pic.twitter.com/jhBP469kS2

— 柳本マリエ (@MarieYanamoto) May 15, 2024

これはおそらく、30秒ほどドゥルルルをためてからチャーララを放出するからかっこいいのであって、いきなりチャーララだとまた少し印象が違っていたと思います。本作を遊んだことがない方には「なにを言っているのかわからない」と思いますが、伝わる人には伝わるはず。どうか伝わってください。

筆者はこのBGMがずっと忘れられず、中学生になっても高校生になっても社会人になっても、定期的に思い出して脳内で再生していました。脳内で再生するだけで熱い。でもそれはもしかしたら本作が筆者にとって「初めて自力で全クリしたゲーム」という特別な思い入れがあるからなのかもしれません。

しかしながら、その思い入れを差し引いたとしてもやっぱり本作は名作だと思います。Nintendo Switchでも遊べるようになって本当にうれしい。配信のアナウンスがあってからずっと心待ちにしていたので、筆者と同じような体験をしている方はもちろんまだ遊んだことがない方にも興味を持ってもらえたらと思い、本稿を書きました。

Nintendo Switch Onlineに加入していれば遊べるので、この機会にぜひ滑稽な “オチ” を体験してみてはいかがでしょうか。

© 1992 Nintendo