2024年3月1日、漫画家の鳥山明が亡くなった。

こうやって言葉にしてみても未だにピンとこない。鳥山明がいない現実というものを私は未だに上手く受け入れられていない。

鳥山明は亡くなる直前まで「現役」だった。『Dr.スランプ』、『ドラゴンボール』という特大級のヒット作を二つも世に送り出し、アニメ化もされたそれらは世界中で愛された。

特に『ドラゴンボール』は、2015年よりVジャンプ誌上にて、『ドラゴンボール超』が連載開始され、鳥山明自身が作画こそしないものの(漫画家のとよたろうが作画を担当)、原作という形で関わっており、2015年から2018年にかけてテレビアニメ化もされていた。

映画においては2013年に初めて鳥山明が脚本段階から大きくかかわる形で制作された『ドラゴンボールZ 神と神』を皮切りに、2015年に『ドラゴンボールZ 復活の「F」』、 2018年に『ドラゴンボール超 ブロリー』、2022年に『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』といった力の入った新作がコンスタントに制作され全世界で公開し好調な収益を記録していた。さらに新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』が制作中であり、それらの作品制作に鳥山明自身もストーリー原案やキャラクターデザインという形で関わっていた。

さらに昨年映画化された『SAND LAND』のような鳥山明の作家性、趣味性を強く反映された作品のさらなる新作が制作、公開されゲーム化もされるなど、ここにきて新たなる黄金期の幕開けなのではないかとすら思えた。

だからこそ、この唐突な別れはにわかには受け止めきれない。1979年生まれの私は、ほぼクリエイターとしての鳥山明が活躍した時代と共に生きてきた。

あまりにも当たり前のことのように鳥山明の常に新しい作品に触れ続けてきた幸福な時代が、唐突に終わりを迎えてしまったという事実、鳥山明が居ない現実というものをうまく受けいれることが出来ていない。

漫画や、映像といった分野において、鳥山明が与えた影響、残した足跡は、あまりにも大きい。しかし、彼がさらに偉大かつ特異なのはゲームという分野においても非常に大きな成果を残した点にもある。

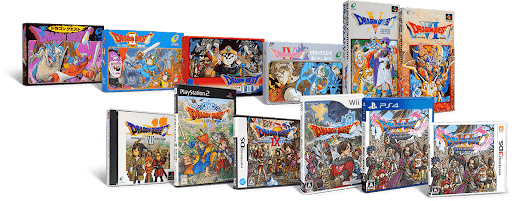

特に、国民的なRPGタイトルである『ドラゴンクエスト』シリーズ、そして未だに世界中で高い評価と支持を集め続ける伝説的な一作、『クロノ・トリガー』において、鳥山明自らがデザインした各種パッケージやイメージイラスト、キャラクターデザイン、そしてなによりモンスターのデザインにおいて彼が成し遂げたことは、ゲーム史に間違いなく刻まれるべき偉業である。

今回、振り返ってみたいのは鳥山明の漫画やアニメーションという分野ではなく、ゲームという分野で残した、『ドラゴンクエスト』シリーズにおけるモンスターデザインを始めとする各種デザインワークについてである。

今更言うまでもなく『ドラゴンクエスト』のモンスターデザインや、パッケージイラストは圧倒的に魅力的であり、これなしでは『ドラゴンクエスト』は成立不可能ではないかと思ってしまうほどに重要だ。

鳥山明が描くモンスターはなぜ魅力的なのか、改めて振り返って考えてみよう。

文/hamatsu

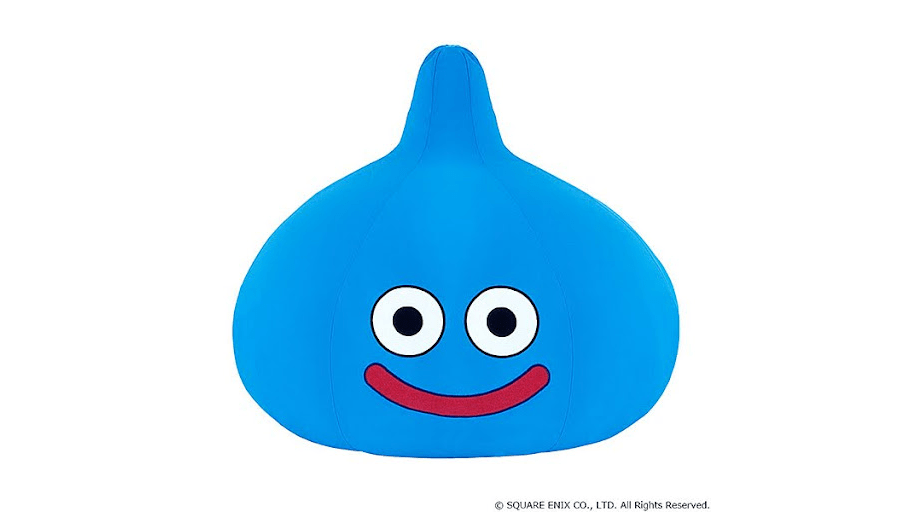

なぜ「スライム」のデザインはすごいのか

鳥山明によって描かれた『ドラゴンクエスト』の数多のモンスターの中で、最も良くできたデザインのモンスターを挙げろと言われれば、私は迷わずスライムの名前を挙げる。

一目で伝わる愛らしさ、印象的なフォルム、いまさら私などが言及するまでもなくスライムのデザインは素晴らしい。

そもそも不定形なゲル状の生命体であるスライムに、固定化されたシルエットを与えながら、それでもゲル状のぷよぷよした物体ではあるという根本を手放さずに仕上げられたこのデザインは、あまりにも見事である。

さらにゲームの最序盤に出てくる最弱のモンスターという「弱さ」も余すところなく表現出来ているということがまたすごい。

そんな完璧なスライムだが、弱々しく、愛らしい見た目にも関わらず、ギリギリのところでこちらの命を容赦無く狙ってくるというモンスターとしての不穏さ、不気味さを失っていない点、ここが本当に素晴らしいと思う。

鳥山明の描くスライムは常にこちらを真っ直ぐ見据えながら口元の笑みを絶やさない。

それはこちらに親愛の情を向けているのかもしれないが、丁度いい獲物が来たと不敵に笑っているのかもしれない。そんな、どのような意味にもとれるアルカイックスマイルをスライムに与えた鳥山明のセンスはただ事ではない。

なんのかんの言っても、RPGに出てくるモンスターは、こちらの命を狙って襲ってくる明確な「敵」である。基本的には殺伐とした世界であり、やっていることは命の奪い合いである。

そんな容赦のない命のやりとりを行う世界に自身の身を投じて、持ち合わせの金で最低限の鎧や武器を買って、どうにかこうにか生き延びながらちょっとずつ自分を成長させて、より強いモンスターが潜む未踏のエリアに挑んでいく……。RPGの根本の面白さとは、そんなギリギリの生存体験にあると私は考えている。

鳥山明のデザインするモンスターは、そんな殺伐かつ荒涼とした世界にあって、異彩を放つほどに「明るい」が、同時に「怖さ」もある。

もし鳥山明の圧倒的に親しみやすい「明るい」デザインがなかったとしたら、RPGというゲームジャンルが日本に広く浸透するには相当な時間がかかったのではないだろうか。そして同時に、鳥山明という天才の技によってこそ共存しうる「怖さ」がなければ、RPGの持っている根本の魅力を伝え損ねてしまったようにも思う。

「愛嬌」と「怖さ」の両立という偉業

スライムのことばかり語ってしまったが、『ドラゴンクエスト』の他のモンスターのデザインだってすごい。

ドラキーやキメラなど印象深いモンスターは挙げていけばキリが無いほど数多い。そしてそれらのモンスターとはじめて出会う時、それ以前に出会ったモンスターよりもちゃんと強く見える。

(画像はドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ドラキー | スクウェア・エニックス e-STOREより)

(画像はドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー キメラ | スクウェア・エニックス e-STOREより)

スライムよりドラキーはちゃんと強く見えるし、ドラキーよりもキメラはだいぶ強く見える。後半に登場するいかついモンスターたちも魅力的だが、比較的序盤のモンスターに印象深いモンスターが多いのは、こちらもまだまだ貧弱な序盤に無理して遠出して出会ってしまうことで、ボコボコの返り討ちに合った経験と共に記憶しているからだろうか。

冒険の最初から最後まで、相当な数のモンスターをデザインしているにも関わらず、その中できっちり序列や強さの解像度が明確にあるのだから驚いてしまう。容量節約のための、デザインは共通で色を変えることでバリエーションを出していたが、その色替えのチョイスもまた適切だったように思う。

そしてそんな冒険の最後の最後に待ち受けるラスボスの、時にはこちらのHPなどが表示される枠をはみ出してまで存在を主張するその様に圧倒されつつも、そんな悪辣で威圧感たっぷりのボス敵ですらも鳥山明らしい愛嬌を失っていないところがとてもいい。

今更言及するまでもなく漫画作品における、鳥山明の繊細なペンタッチは魅力的だが、その魅力を充分に表現出来ているとは言い難い、荒いドット絵で表現されているにも関わらず、鳥山明がデザインするモンスターはどれもが“鳥山明印”が刻印されている。それはペンタッチに左右されない根本のデザインの個性、デザインの強度が高いからこそ出来ていることである。

鳥山明のモンスターデザインはなぜ素晴らしいのか。それは全てのモンスターが「かわいらしさ」や「愛嬌」を持ち合わせているにも関わらず、全てのモンスターが、こちらの命を狙ってくる「怖さ」や「攻撃性」を同時に持ち合わせているからである。さらに彼はモンスター間にある強さの序列すらもこれ以上ないほどに高い解像度で、視覚的に表現することができた。

その「愛嬌」と「怖さ」の両立という一見矛盾しているように思える要素をシンプルなデザインの中で両立させ続けるということ、それが鳥山明が『ドラゴンクエスト』のモンスターデザインを通して達成した偉業である。

『ドラゴンクエスト』や『クロノ・トリガー』において、その卓越したデザインを通して鳥山明が果たした貢献は果てしなく大きい。

並び立たないはずのものを両立させてしまう奇跡

ではなぜ鳥山明は一つのキャラクター、一つのデザインの中に、「愛嬌」と「怖さ」の両立ということがこともなげに出来てしまっていたのだろうか。

その秘訣はこんな一文に隠されているのではないかと思う。

ミリタリーに関する すべてのものが もっている みりょくといえば

だれがなんといおうと 機能美に つきるのである。ムダがなく飾りを嫌い、

機能のみを追及した そのスタイルは まさに美であり 究極でもあるのだ。

いいかげんなものを造っていたら死んでしまうのである。死ぬのはいやだから

いっしょうけんめい造る、すばらしいものが できるわけである。(中略)

ここで ひとつ おことわりをしておかなければならないのはボクは いわゆる

ミリタリーマニアとしてのモデラーでは ないのである。 全然くわしくないのだ、

スタイルがカッコよかったりおもしろいなとおもったりしただけで作ってしまうかなり

軟派なモデラーなのだ。

タミヤニュース183号(1986年8月臨時増刊号)より

タミヤニュース183号(1986年8月臨時増刊号)と188号(同年12月臨時増刊号)に掲載された鳥山明先生によるエッセイです。素敵なイラストと文章をありがとうございました。(つづく) pic.twitter.com/YS4ZvWnarV

— タミヤ (@tamiyainc) March 11, 2024

戦争に使われる兵器や銃火器は、人の命を奪う恐ろしい道具である。

しかし、どれだけ恐ろしい兵器だろうとそこに込められた「機能性」や「無駄のなさ」から生じる「魅力」はあるのである。

戦争はろくなものではない。しかし戦争の道具や、戦争を扱ったフィクションには夢中になってしまう人は数多く存在する。そしてそんな一人でもある鳥山明はその「魅力」に対して抗わない。

鳥山明と同じように、戦争は嫌いつつも戦争の兵器には夢中になってしまう作家に宮崎駿という人がいるが、「魅力」に対する屈託のなさという点においては、鳥山明は宮崎駿すら上回っているように思う。

「事実」ではなく「魅力」に忠実な作家としての鳥山明

鳥山明の絵柄の画期性として「デフォルメをしながらディティールは精密に描く」ということがよく言われる。

しかし、自身でも自嘲的に述べているように、彼はミリタリーマニアにありがちな、スペックやディティールへの過剰なまでの拘泥をしない。それでも鳥山明が描くイラストのディティールが極めて精密である理由は、そのディティールこそが「魅力」を表現するために必要だからである。

彼は「事実」に対して忠実なのではない。これ以上ないほどに「魅力」に対して忠実なのである。だから本来の形をデフォルメしてしまうことにも躊躇がない。それでより「魅力」が増すのであれば、それに勝るものはないからだ。

鳥山明は戦争を肯定しているわけではない。だが、人を殺すために生まれた、だからこそ真剣に無駄を省いて作られた道具から放たれる「魅力」に対して逆らおうともしない。彼が描くモンスターやメカデザインが「愛嬌」と「怖さ」を矛盾せずに同居させることが出来ている秘訣の一端は、そんな「魅力」に対する忠実さという点にあるだろう。彼にとってそれらは相反するものではないのである。

『ドラゴンボール』の最終巻である42巻において、物語の主人公である孫悟空(カカロット)に対して、彼の終生のライバルであるベジータは、こんなことをいう。

カカロット… すごいやつだよ おまえは…

…あの魔人ブウは オレにはとてもかなう相手じゃなかった…

あいつと闘えるのは おまえだけだ……なんとなくわかった気がする……

…なぜ天才であるはずのオレが おまえにかなわないのか…守りたいものがあるからだとおもっていた…

守りたいという強い心が 得体の知れない力を生み出しているのだと………

たしかに それもあるかもしれないが それは今のオレも おなじことだ……オレは オレの思い通りにするために… 楽しみのために…

敵を殺すために… そしてプライドのために闘ってきた…だが… …あいつはちがう… 勝つために闘うんじゃない ぜったい負けないために

限界を極め続け 戦うんだ…!

…だから 相手の命を絶つことに こだわりはしない……あいつはついに このオレを殺しは しなかった

…まるで今のオレが ほんのすこしだけ 人の心を持つようになるのが

わかっていたかのように……アタマにくるぜ…!

闘いが大好きでやさしいサイヤ人なんてよ…!!『DRAGON BALL』42巻 其之五百十 「ベジータとカカロット」 112p-113pより

この『ドラゴンボール』という漫画、孫悟空という主人公を総括するかのような、ベジータから語られるこの感動的なセリフは、ここまで述べてきた、私が考える鳥山明という漫画家の特徴とも重なる。

命の奪い合いすら辞さない激しい戦いを誰よりも望みながら、相手の命を奪うこと自体にはほぼ興味がない。なんだったら、自分の大切な人間の命を奪ったものに対してすら、勝利の後にとどめを刺さずに生かそうとすらする。

どれほどの極悪人であったとしても、孫悟空は他人が犯した「罪」をさばくということに関心がない。だから地球にきて新生活を始めるまでは極悪人としか言いようのなかったベジータに対してもその過去の「罪」を問おうとはしない。

彼はどれほどの「悪」を目の前にしようとも、その圧倒的な「強さ」を前にワクワクしてしまう。そして、そんな悟空に我々もまた毎週毎週ワクワクさせられてきたのである。

孫悟空が平和を愛しながら同時に戦いを愛するように、鳥山明もまた、平和を愛しながら戦争の道具であるミリタリープラモを組み立てることを愛していたいのではないかと思う。

ベジータのような人間にとっては到底共存することなど不可能だと思っていたそれらは、彼らにとっては当たり前のように共存するものなのだろう。一体のモンスターの中に、「愛嬌」と「怖さ」が共存することは、鳥山明にとってはそれこそが「魅力」の根源であるという理由によって両立する。

恐ろしいほどに深いところで「普遍性」というものを掴み、信じられないほどに完成された純度の高い「理想像」をこともなげに提示する。鳥山明の仕事とはそのようなものであったのではないかと思う。

そんな奇跡のような作品を、生まれてすぐに当たり前のものとして享受し続けることができた40年以上の期間は、あまりにも豊かで幸せな時間だった。

そしてそれは、決して当たり前のものではなかったのである。今回の訃報を受けて、自分が想像していた以上の喪失感に襲われているのは、その当たり前が如何に得難く、大きなものであったかということに今更ながら気づいたからなのだ。

これまで受け取ってきたものの大きさを思えば、感謝の気持ちは尽きない。ご冥福をお祈りしたい。