漫画とアニメの違いはなにかと言えば、漫画は基本的に「動かない」メディアであり、アニメはこちらが何もしなくても勝手に「動く」メディアであるという点だ。他にも「音」や「色」の有無という要素や、フレームサイズが一定か否かといった差異も重要だが、やはり一番の違いといえば「動き」ではないかと思う。

だからといって、漫画は「動き」を表現出来ないメディアなのかと言えば、そうではない。しかし、『ルックバック』をアニメーション映画化すると聞いたとき、あの漫画をどう「動かす」つもりなのか、正直に言えば期待以上に不安の方が大きかったことを覚えている。

なぜなら、『ルックバック』は、主人公が机に向かって漫画を描く主人公の後ろ姿を繰り返し繰り返し描き続ける実験的な作品なのである。正直言って映像化に向いた素材であるとは思えなかった。滅茶苦茶にキャラクターが躍動するシーンもあるが、それはそれでアニメーション化するのが単純に難しいのではないかとも思えた。

そんな不安を抱えつつも先日鑑賞してきたのだが、映画『ルックバック』は私の勝手な不安など吹き飛ばしてしまう、素晴らしい映像作品だった。

143ページの漫画作品だったルックバックが、58分の映像作品として「動く」ことでどのように変化したのか、自分なりに感じたことを述べていこう。

※この記事には映画『ルックバック』のネタバレが一部含まれています。あらかじめご注意ください。

「動く」ことで浮かび上がる主題

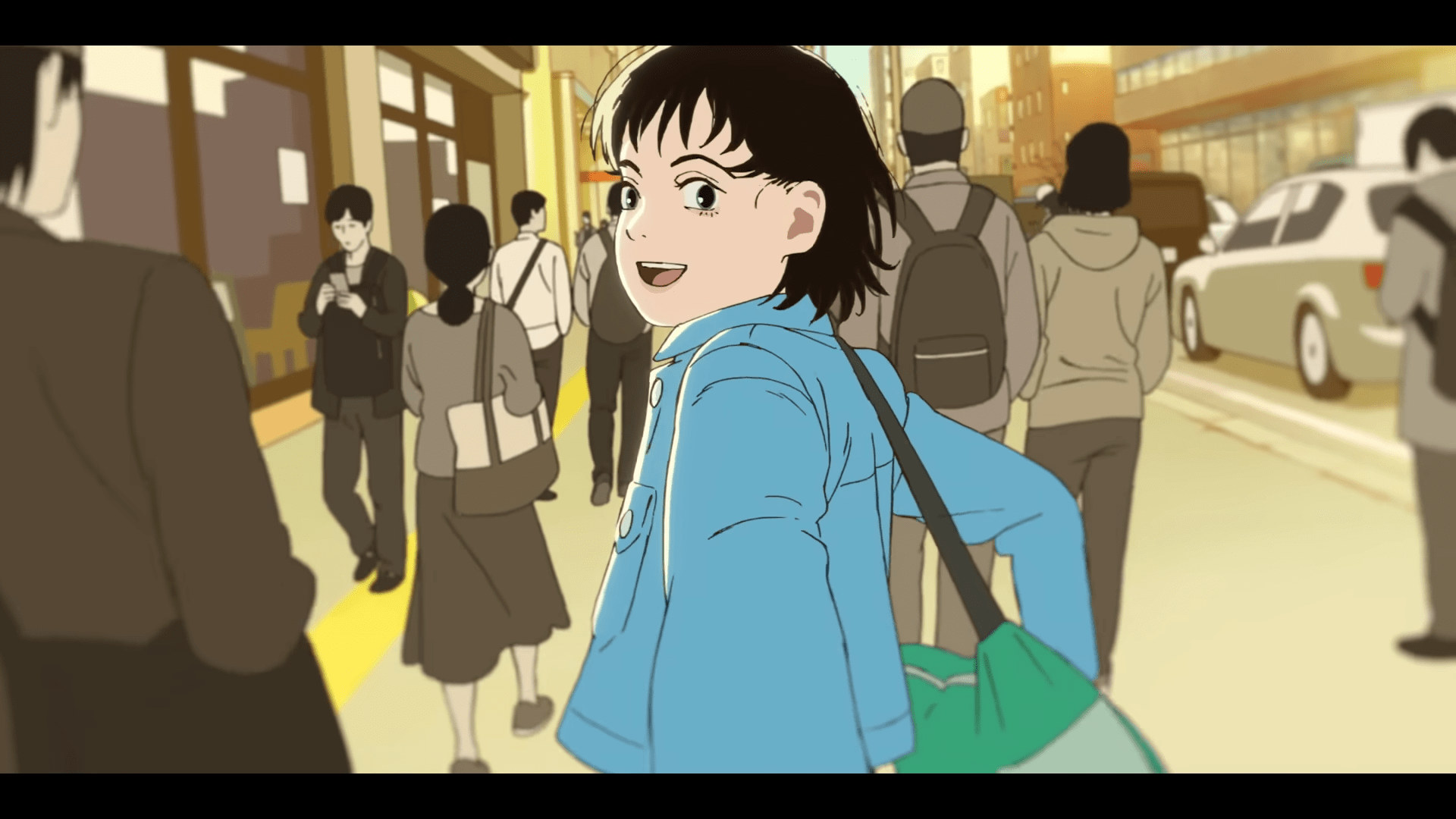

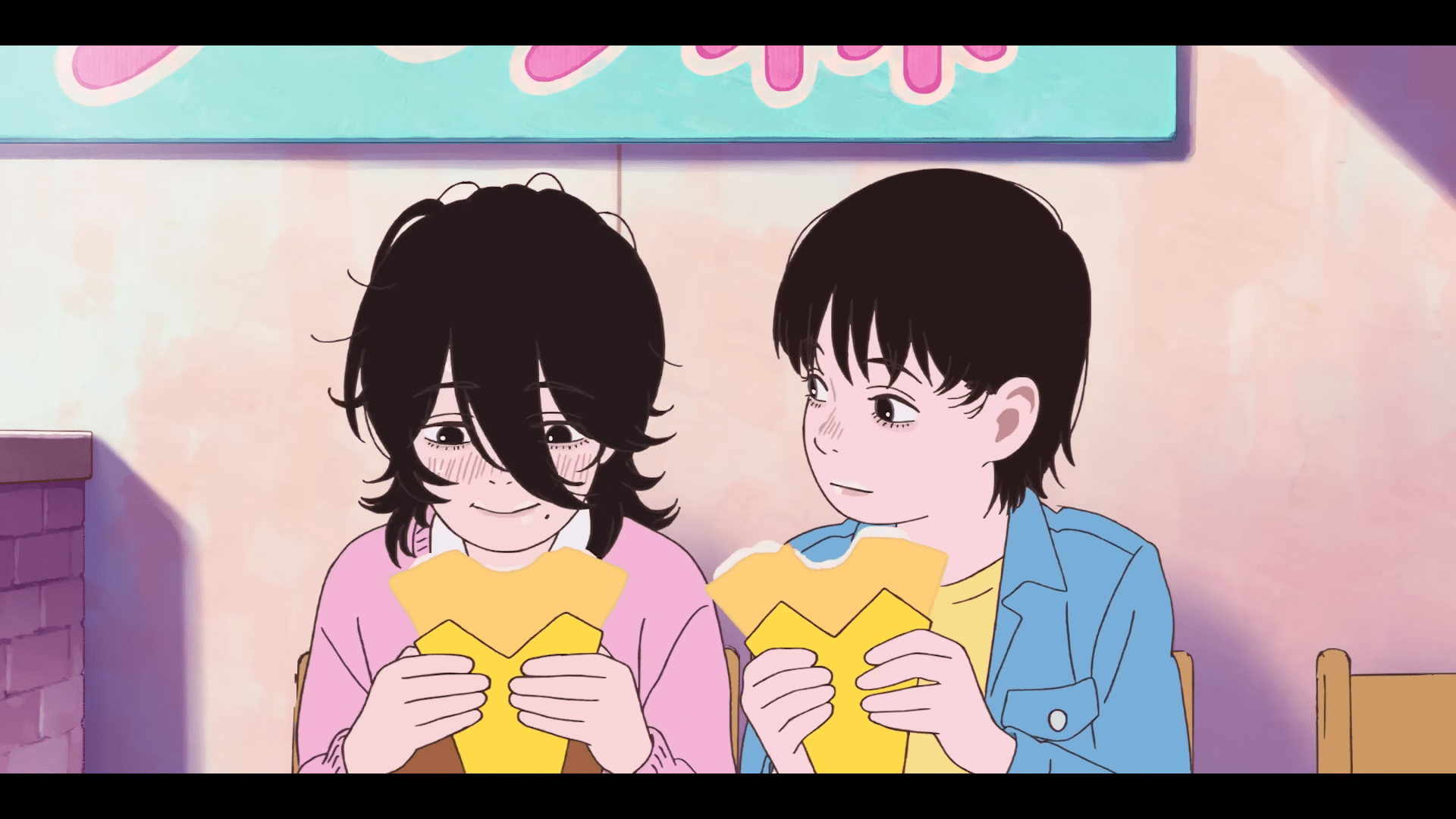

基本的に原作に忠実に展開される映画版において、原作以上に強調されるのは、劇中の登場人物たちの「手」だ。

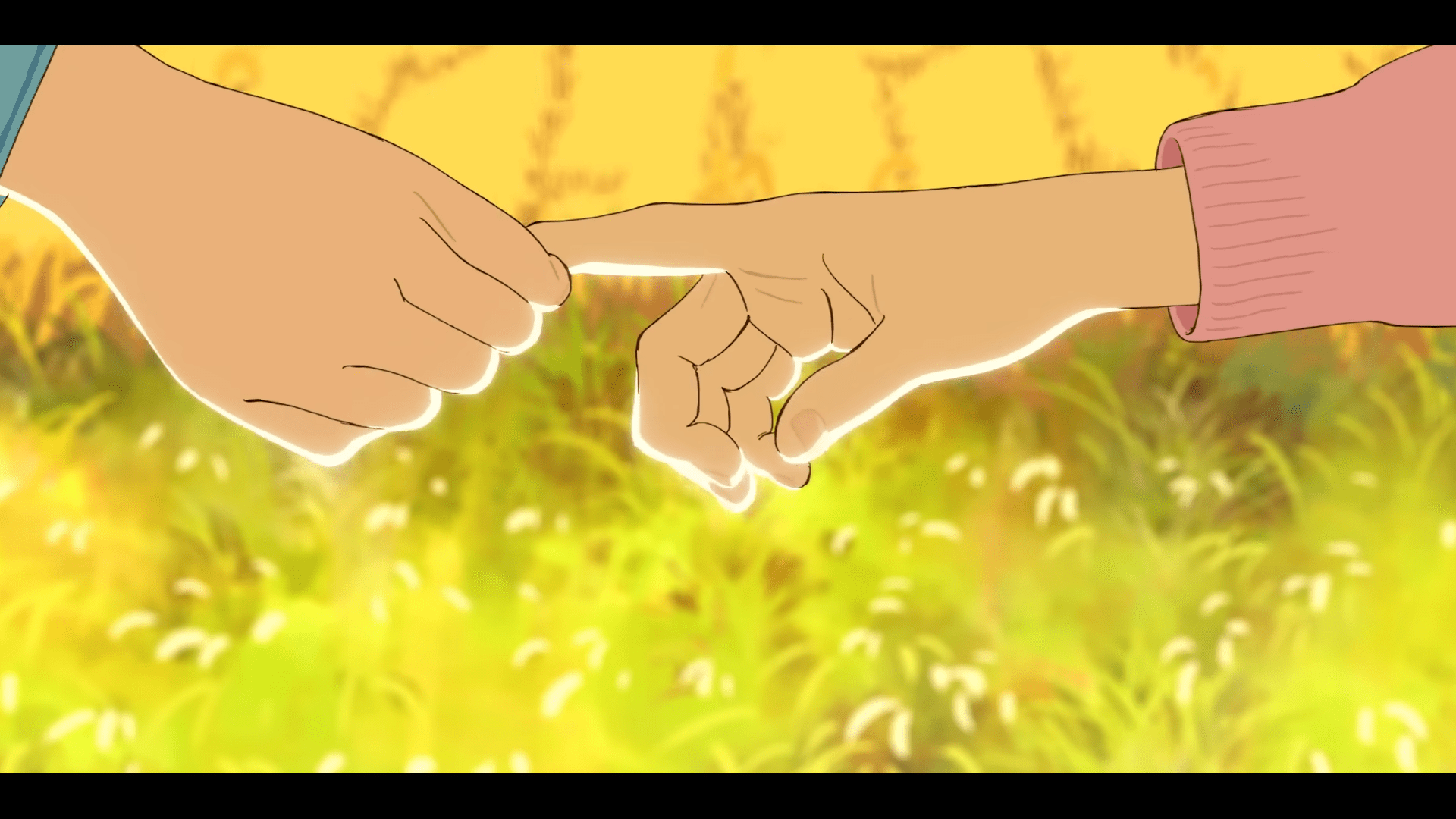

教室にて前の席から後ろの席へと手渡しで配られる学級新聞、先生から託される京本の卒業証書が入ったあの筒。そして、街を駆ける藤野に手を引かれる京本の手。

劇中全編において、手と手を介して誰かから何かが伝わる、託される、繋がる様が言葉ではない「動き」によって描かれる。そして、各動作はさりげないものだが、極めて高い技術力と、とんでもない労力が注がれている。それらは原作にも確かにあった要素だが、そこまで力点をおいて描かれていたわけではない。

(画像は 劇場アニメ「ルックバック」本予告【6月28日(金)全国公開】 – YouTubeより)

しかし、映画版はあえて「手」をクローズアップした上で、原作でも描かれていなかった京本と藤野の手が離れる瞬間をも描く。そこで観客は『ルックバック』をアニメーション化する意味に気づかされる。なにかが「動く」ということは、なにかが「変わる」ということであると。

そもそも『ルックバック』とは、主人公が小学校4年生から漫画家として独り立ちして連載を持つまでの約10年間を描いた漫画であり、猛烈な勢いで時間が流れていく漫画だ。

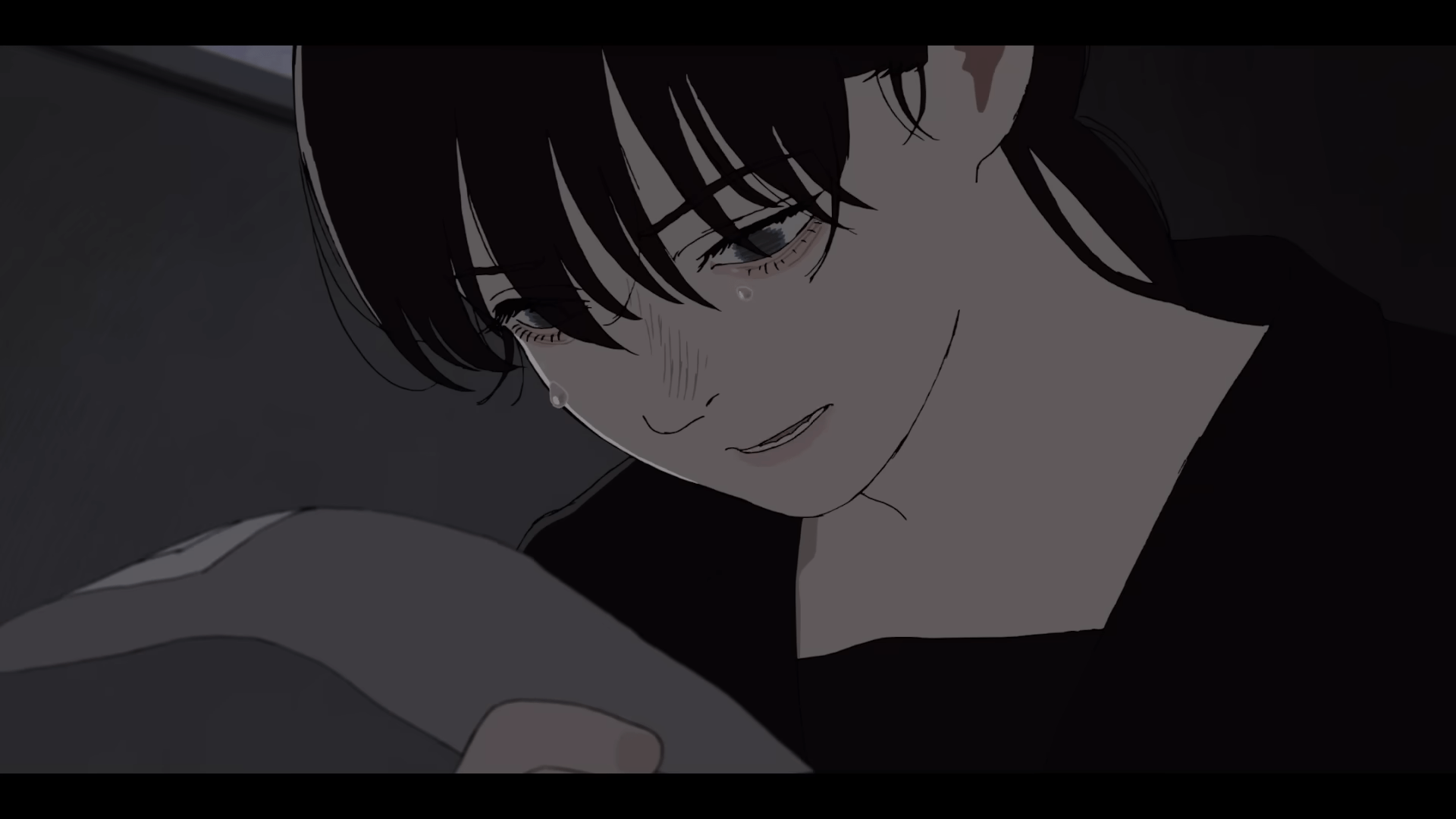

『ルックバック』は映像化によって「動き」そして強制的に流れていく「時間」の表現も獲得している。これにより一心不乱に机に向かう主人公たちと対比するような周囲の変化、やがて訪れる主人公たちの転機を、映像だからこそ出来る手法で印象的に描くことに成功している。

特にふたりの手が離れた後のさりげない、けれど確実にふたりの進む方向が違うものになってしまったことを示す演出は素晴らしい。全体を通しても非常にテンポの良い、小気味のいい映画になっている。

だからこそ、そのテンポの良さが猛烈な哀切を呼ぶのもまた本作の特徴だろう。本作においては、あらかじめ原作を全て読んだ状態で鑑賞している人が決して少なくないと思われる。そういった鑑賞者にとっては、淀みなく流れていく全ての時間が愛おしく、切ないものになっている。

だからこそ、上映中泣きっぱなしで周囲から訝しがられる人も続出しているし、そうなってしまう気持ちも理解は出来る。というか自分自身、映画の中盤くらいから大分危なかったのは事実だ。

また、「動き」だけでなく、原作にはなかった「色」の存在も大きい。細密に描かれた背景美術に季節ごとに移り変わる「色」が乗ることで、原作以上の存在感をもって「時間」の経過を観客にダイレクトに伝えてくる。

たとえば原作では、一作目の読み切りを完成させるまでに、作中で1年の作画期間が掛かったことは、さほど意識せずに読んでいた。いっぽう、映画ではたった1作の短編を完成させるまでの「時間」が情景描写を通して描かれることで、より重みを増して感じられた。原作でも十分に緻密に描かれていた背景の存在は、映画版ではより物語や観客に作用する効果を増していたように思う。

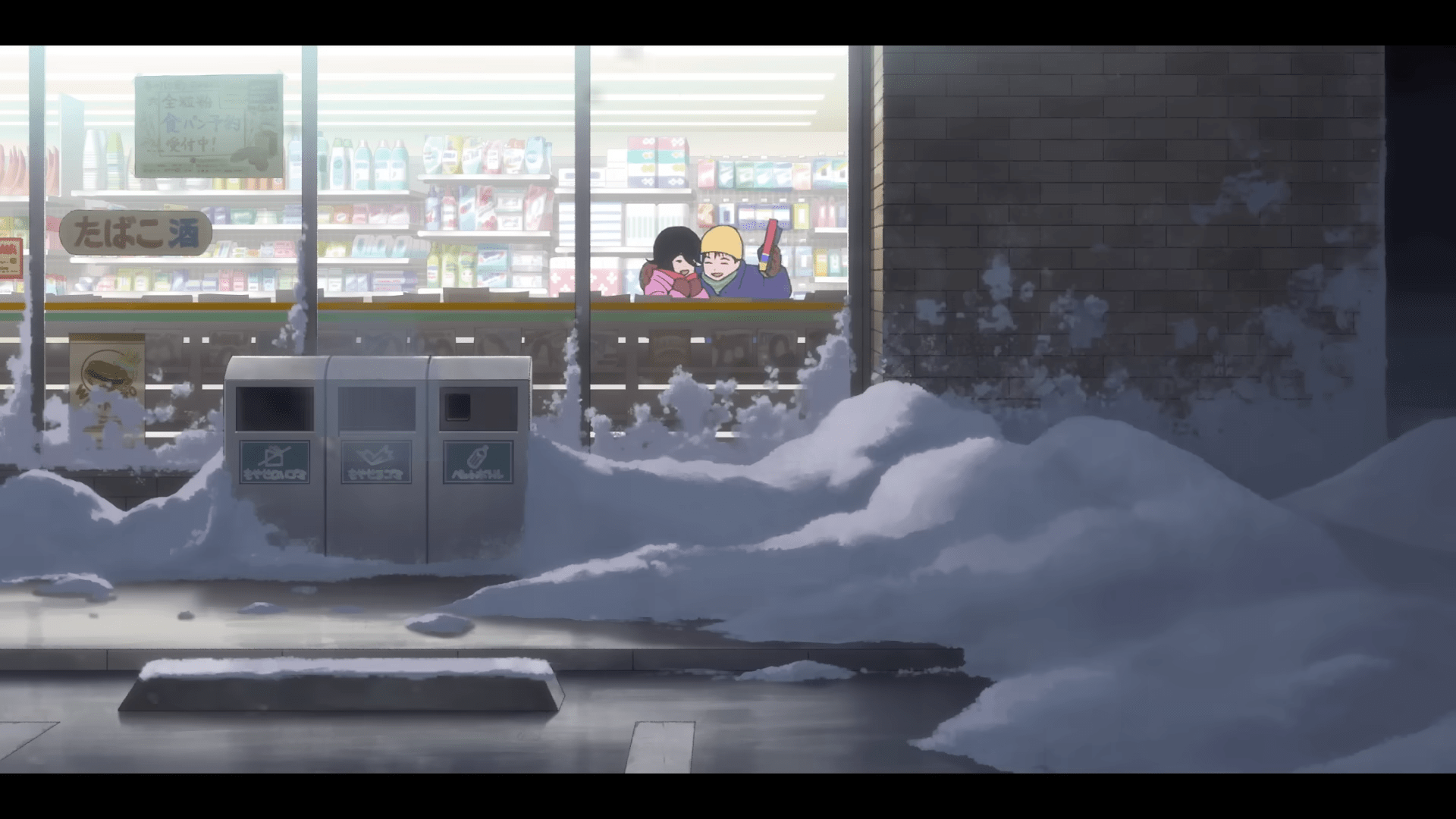

解像度が高すぎる東北描写

背景美術といえば、映画『ルックバック』の田舎描写、というか東北地方描写はすごい。元々原作は藤本タツキの故郷である秋田県にかほ市や、彼の出身大学である山形の東北芸術工科大学をモデルとした大学を舞台としており、映画版もまたそれを踏襲している。

この点において、季節や時間に応じて移り変わる田んぼの情景や、降り積もる雪の描写の解像度が恐ろしいほどに高い。同じ東北の福島県出身の私などは、一時は物語を忘れて見入ってしまう箇所が多々あった。

田植えしている最中の景色を鏡面反射する水田や、稲刈りをして天日干しされている稲が並ぶ秋の情景は美しく、また的確に月日の変化を観客に伝えてくる。そして藤野が骨折し、救急車で運ばれる際の、道路の雪が絶妙に溶けだしている融雪描写である。

雪が降る様、積もってる情景ならフィクションでも見た記憶はある。しかし、雪が降った翌日くらいの日中の道路の雪が溶けている状態などは、フィクションにおいてほとんど見た記憶がない。こういったリアルな東北描写には、物語とは別の部分で感動してしまった。(ちなみに原作版の『ルックバック』は大学でのシーンにおいて雪は描かれていない。)

ここまで見事に東北地方の描写が出来ている最大の理由は、映画版の監督である押山清高氏が、福島県本宮市出身で、藤本タツキと同じ東北地方の出身だからだろう。

京本の言葉になまりが強くなっているのも、監督の出身地と住んでいる地域が近いので、方言に対しても親和性が高かったことが想像される。いっぽうの藤野が絶妙に薄く訛っている描写も、演じた役者含めて素晴らしい。

厳密にいえば、東北地方においても日本海側と太平洋側で大分気候や言葉の違いが存在する。それでも、映画版の東北描写の細やかさは、ちょっとすごいクオリティに達している。

「受け手」であること

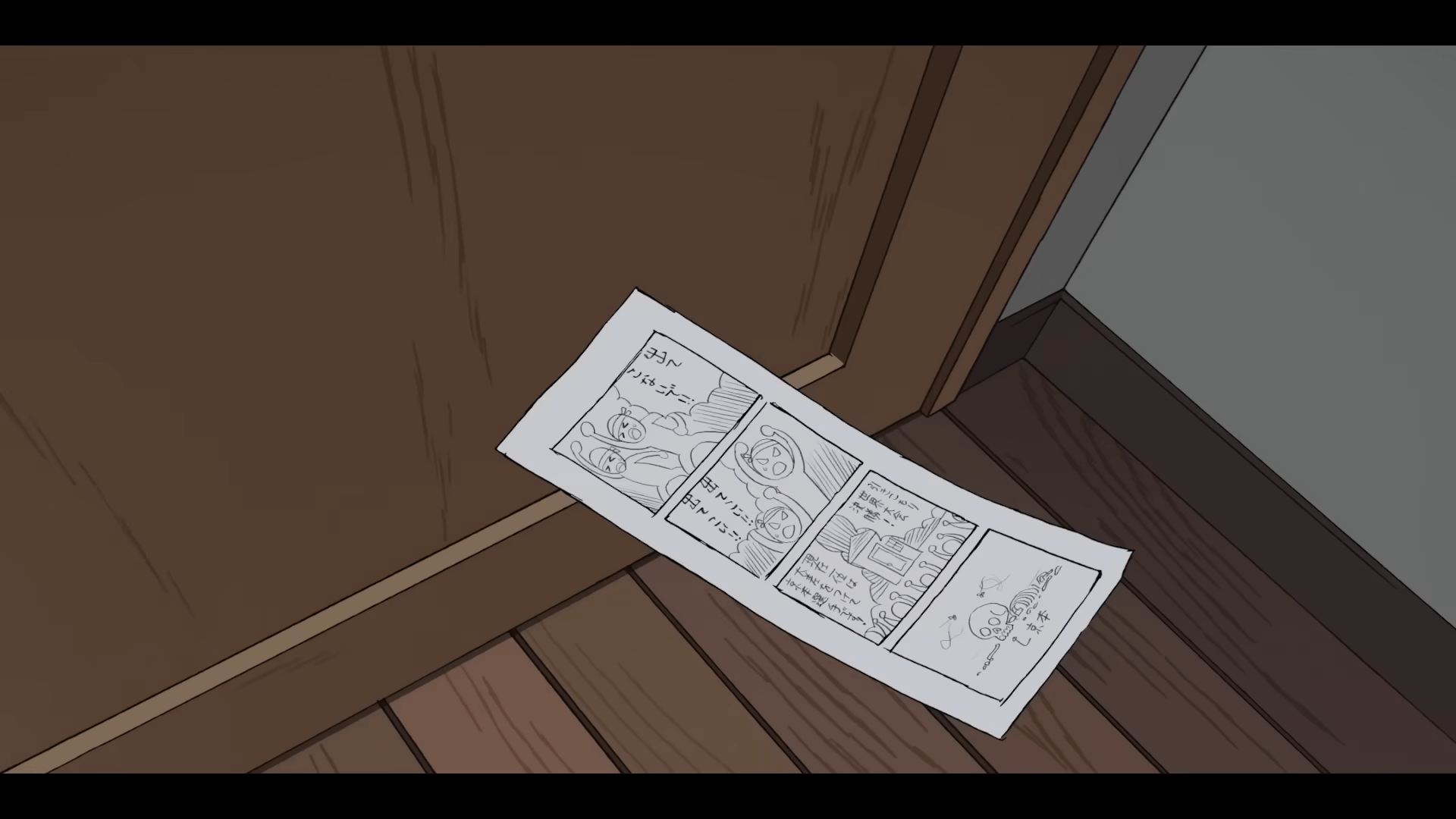

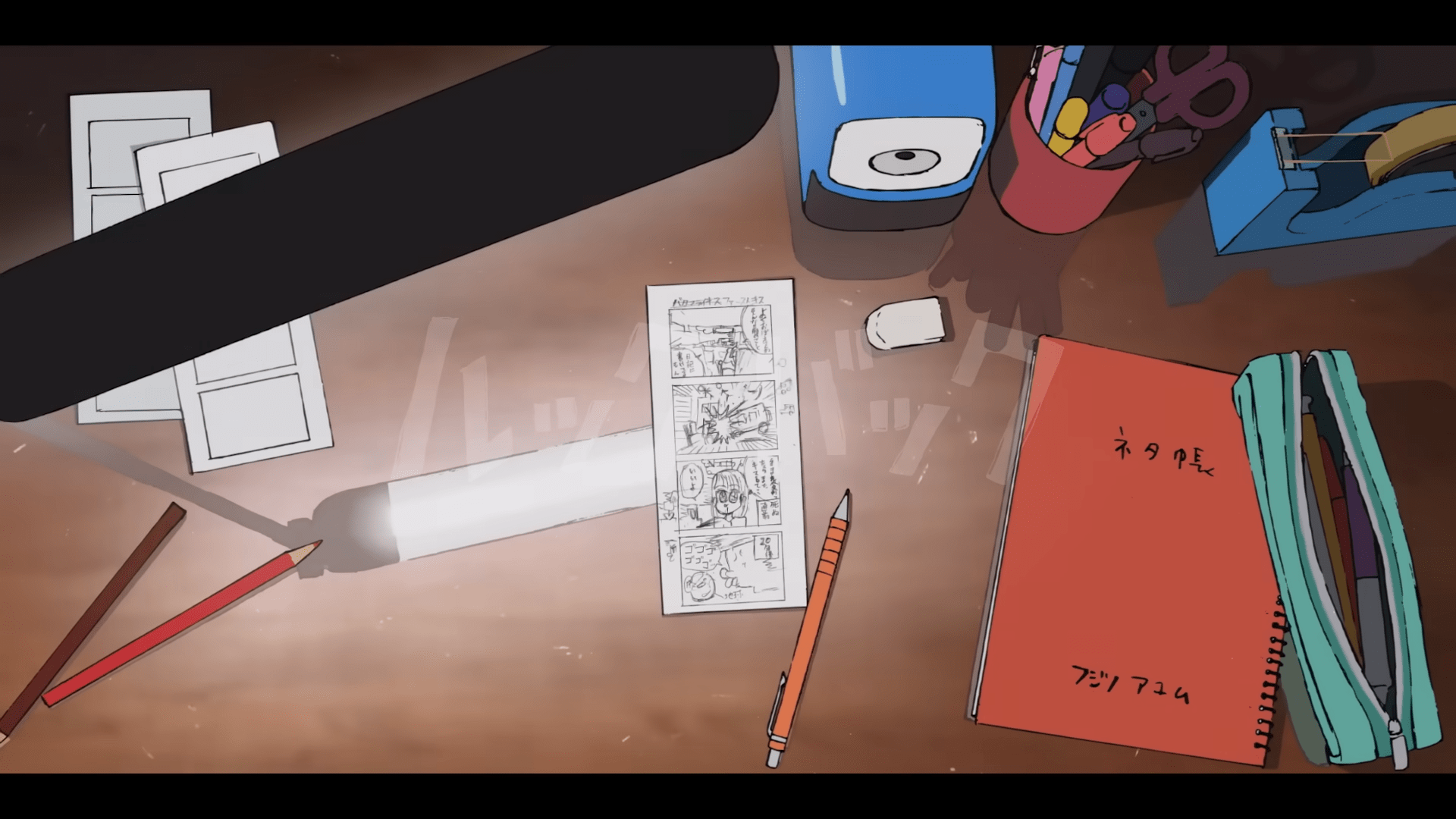

『ルックバック』は最後に、藤野がおそらくは京本の部屋から持ち帰ったであろう4コマ漫画の紙を、自身の仕事机の前に貼り付け、再び漫画を書き始めるところで終わる。

原作において藤野の目の前に貼られる4コマ漫画の存在は、かなりさりげない形で描写されており、見落としてしまった人もいるかもしれない。もし劇場版の入場特典として得られるネーム版の『ルックバック』を持っている人は、最後のシーンを確認してみてほしい。そこでは明確に、京本によって描かれた4コマ漫画が、藤野と常に正対する位置に貼られている。

※この入場特典のネーム版は様々な箇所で原作版とは違いがあり、完成する過程においてどこが変化したのか、あのキャラクターの顔が『チェンソーマン』のあのキャラに似てないか?などと、色々比較考察をして楽しめる箇所が多い。是非原作版や映画版と見比べることをおススメしたい。最後の4コマを貼り付けるシーンに関しても、それぞれのバージョンによって解釈には幅が生まれるようになっている。

「#ルックバック」【入場者特典】チラ見せ①#藤本タツキ 先生の原作ネーム全ページを収録した入場者特典「Original Storyboard」は、原作コミックと同じボリュームで全てのネームを見ることができる貴重な冊子となっています。

— ルックバック【劇場アニメ公式】2024年6月28日(金)全国公開 (@lookback_anime) June 10, 2024

ここでしか手に入らないので、ぜひ劇場でゲットしてくださいね。 pic.twitter.com/oFi807a1If

『ルックバック』の後半部では、才能のある創作者である藤野が、理不尽な出来事によって親友・京本を失う。その出来事により漫画を描く理由を見失いかけたところで、京本が生前に描いたであろう漫画に偶然触れる。

つまり本作は、創作者としての歩みを止めかけた藤野が漫画の一読者、ひとりの「受け手」になることで「送り手」としても再始動する物語なのである。

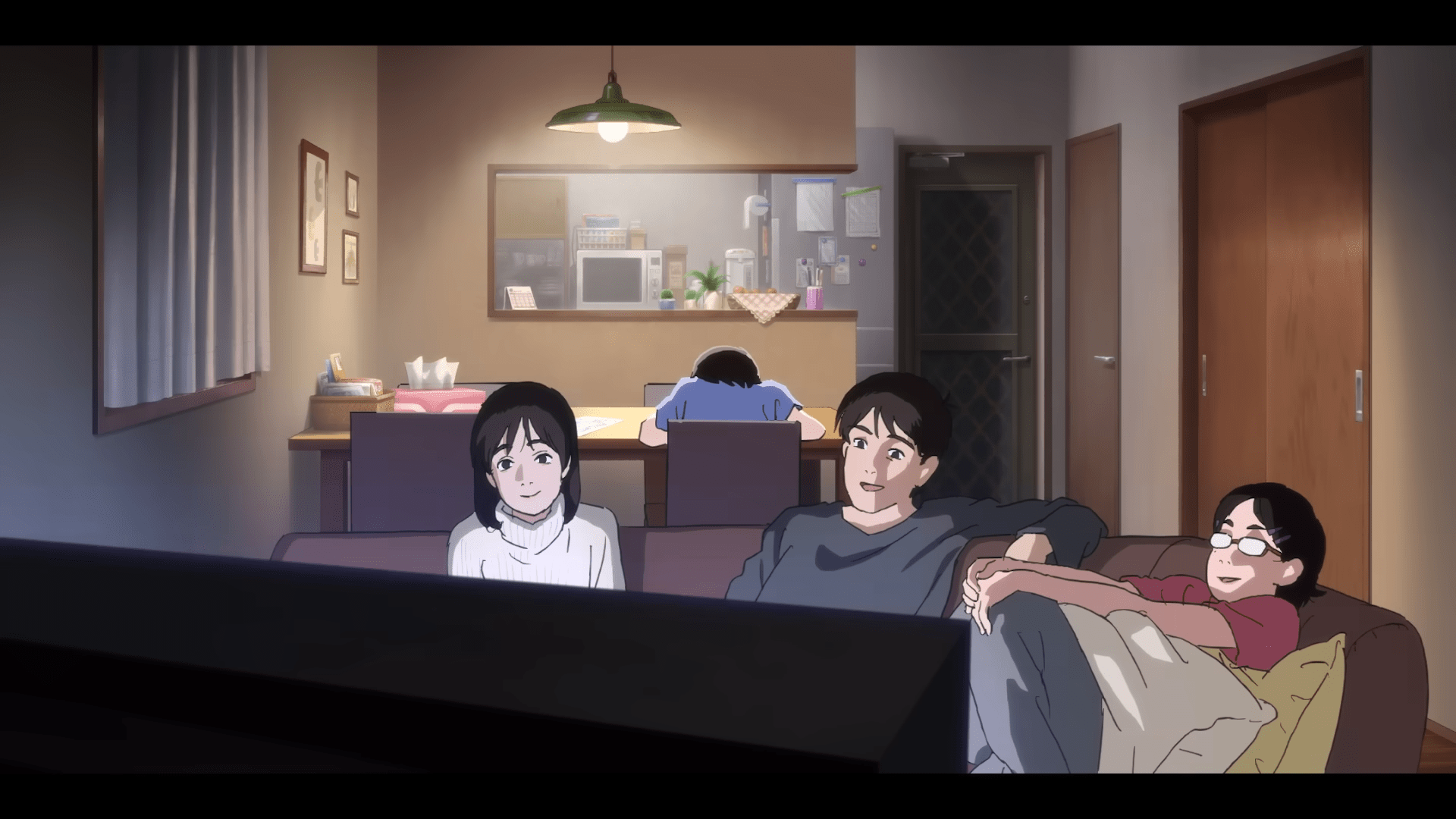

この「受け手」の感覚を物語の核心に据えることこそが、藤本タツキという作家の最大の特徴であると私は考えている。だから『ルックバック』に限らず彼が描く漫画には、「映画を観る」シーンが、非常に重要な意味を孕む形で頻繁に描かれる。

おそらく藤本タツキという人は、映画に代表されるフィクションだろうと、現実に起こる様々な出来事であろうとも、それを受けなにかを感じ取る「受け手」であるという意味においては等しいものとして扱う人なのだと思う。

だから『ルックバック』という物語は、京本が描くあまりに細密な4コマ漫画から受けた衝撃とやがて起きる禍々しい出来事から受ける衝撃が、1つの物語の中で藤野という同一の「受け手」の視点から描かれる。

そしてそんな「受け手」の物語は、どこまでも「受け手」であろうとすることを自身に課すような形に着地することで終わる。

藤本タツキにとって「受け手」であるということは、どのような意味を持つのか。それはなんらかの行動を開始するにあたっての起点であり、原点であるということだ。

『ルックバック』では物語の冒頭で藤野は京本の画力に衝撃を受けて、盲目的なまでの画力向上のための努力に自身を駆り立て、それはやがて挫折へと至った。

一方で藤野の4コマを愛読していた京本は、不意に訪れた藤野がその場で即興的に描いた4コマ漫画に衝撃を受けて、閉じこもっていた部屋を裸足で飛び出した。自身の創作物が奪われたと感じた犯人は自身を凶行へと駆り立てた。そしてその理不尽な出来事は京本の命を奪い、藤野の創作者としての歩みを止めかけたが、京本が残した漫画の「受け手」になることで再び創作者として動き出した。

人はしばしば、現実の出来事やフィクションの「受け手」になることを通して何かを始める、何かが動き出す。『ルックバック』とは、そのような人の行動の原点についての物語だと私は考える。

そんな『ルックバック』もまた多くの「受け手」を生み出し、1人のアニメーション監督を動かした。そうして膨大な手間暇を費やすことで誕生したのが、今回の映画版『ルックバック』なのではないかと思う。

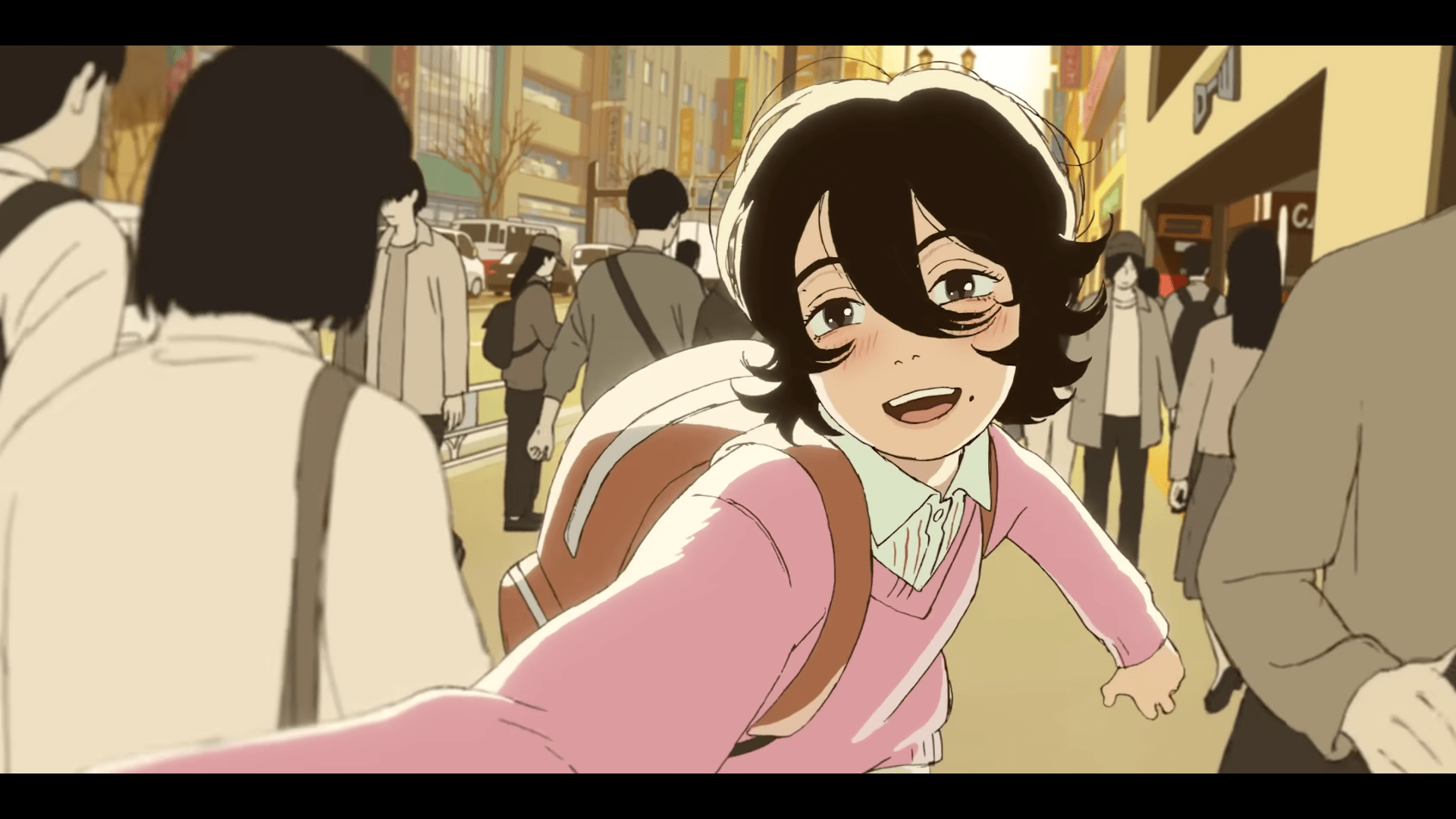

映画『ルックバック』は素晴らしい作品である。素晴らしい理由は大きく二つある。一つは既に述べたように、今作がアニメーション映画として「動き」を加える必然性のある作品になっていること、素晴らしいシーンは多々あるのだけれども、京本が自分の部屋を飛び出すシーンの躍動感やその後の細やかなやり取りはアニメーションを見ている歓びに満ちていた。

そしてもう一つは、原作が持っていた「受け手」という主題を、映画版自体が原作の「受け手」として機能することで本質的に継承、強化している点である。原作に対する理解とか尊敬を超えた「気合」がここまで漲っている映画はなかなか出会えるものではないだろう。

若干音楽が大仰ではないかという指摘があるのも理解できるが、映画自体が“原作ありきの“二周目”みたいな作品だとすると、これはこれで良いのかなとも思う……っていうか原作を全く知らない状態での鑑賞なんて自分には不可能なので、ちょっと判断しきれない部分ではある。

143ページの短編漫画がネット上に無料で一挙に公開され、大きな話題を呼び、それ単体で単行本化され、遂にはアニメーション映画として58分という尺から特殊な上映形態で公開され、大ヒットしている。

「フィクションは無力だ」なんていうにはあまりに色々なものを現在進行形でバリバリと変化させてしまっている『ルックバック』だが、一人の「受け手」として、その行きつく先をまだしばらくは見ていたい。