文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会と 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会とが連携して、世界で評価されるオリジナルのゲームIPやコンテンツを創出できる若手クリエイターの育成を目的にしたプログラム「Top Game Creators Academy」(以下、TGCA)。

昨年11月より育成対象者の募集が開始され、2回の審査を経て選ばれた第一期生となるクリエイターたちの入学式が、4月25日にベルサール八重洲で開催された。当日は、10組の育成クリエイターに加えて、それを支援するアドバイザーなど、同プログラムに関わるTGCAの関係が一同に集まり式が行われている。

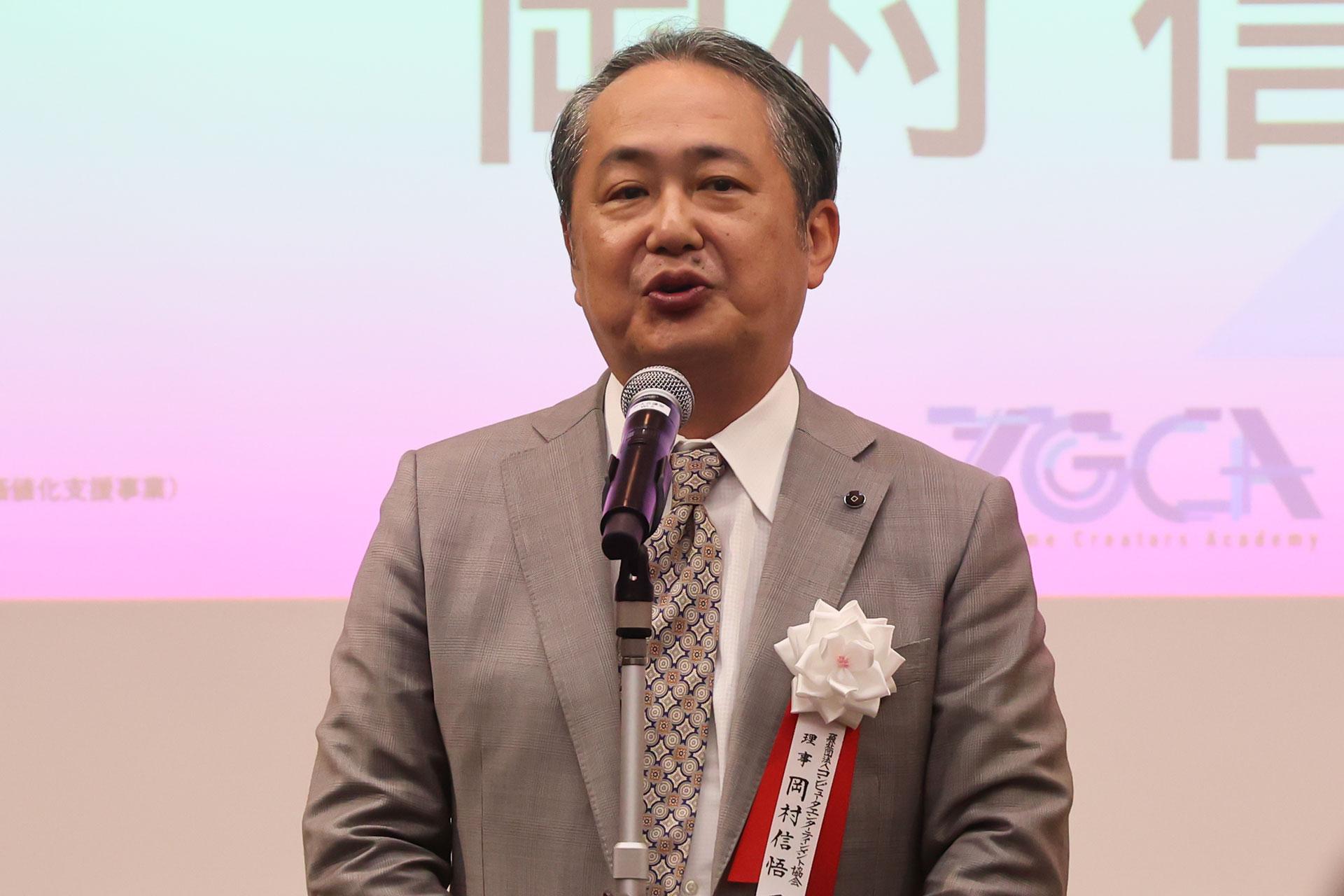

冒頭に登壇した一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) 理事 CSR委員会 委員長の岡村信悟氏は、日本のゲーム産業は世界で戦える大きな産業のひとつになっており、それをもっと世の中に知ってもらうためにCSR委員会では広報活動を行っている。

その発展を支える次世代クリエイターの育成が求められていることから、同員会の取り組みのひとつとして始まったのがこのTGCAであると、今回のプログラムの意義について説明する。

今回は、自分で会社を起ち上げるなど意欲ある若手クリエイター10組が本プログラムに参加。多様な目標や夢を持つ参加者に対し、ゲーム会社で活躍している専任のメンターやスペシャリティアドバイザーなど総勢35名が手厚くサポートを行っていく。

また、ゲーム制作だけでなく、ビジネス面や市場視点のアドバイスや講義も行ってもらえる。TGCAは、その挑戦を支える仕組みとして、日本の強みでもある将来のゲーム産業を担う人材を輩出していくことを目指していると挨拶した。

また、内閣官房内閣審議官(文部科学戦略官・文化戦略官)中原裕彦氏は、このTGCAは文化庁が新たに創設した補助金の「文化芸術活動基盤強化基金」が日本芸術文化振興会に設置されたことから生まれたものであると経緯を紹介。

日本のゲームやマンガ、アニメなどのメディア芸術は広く国民に親しまれているだけではなく、海外でも高い人気を誇っており、我が国を代表する基幹産業にもなっている。これから先も、優れたコンテンツが生み出されていくためには、多様な人材と活躍する環境を改善していくための継続的な取り組みが必要であると、TGCAの役割について語った。

ゲーム業界のスペシャリストがクリエイターと伴走して手厚くサポート

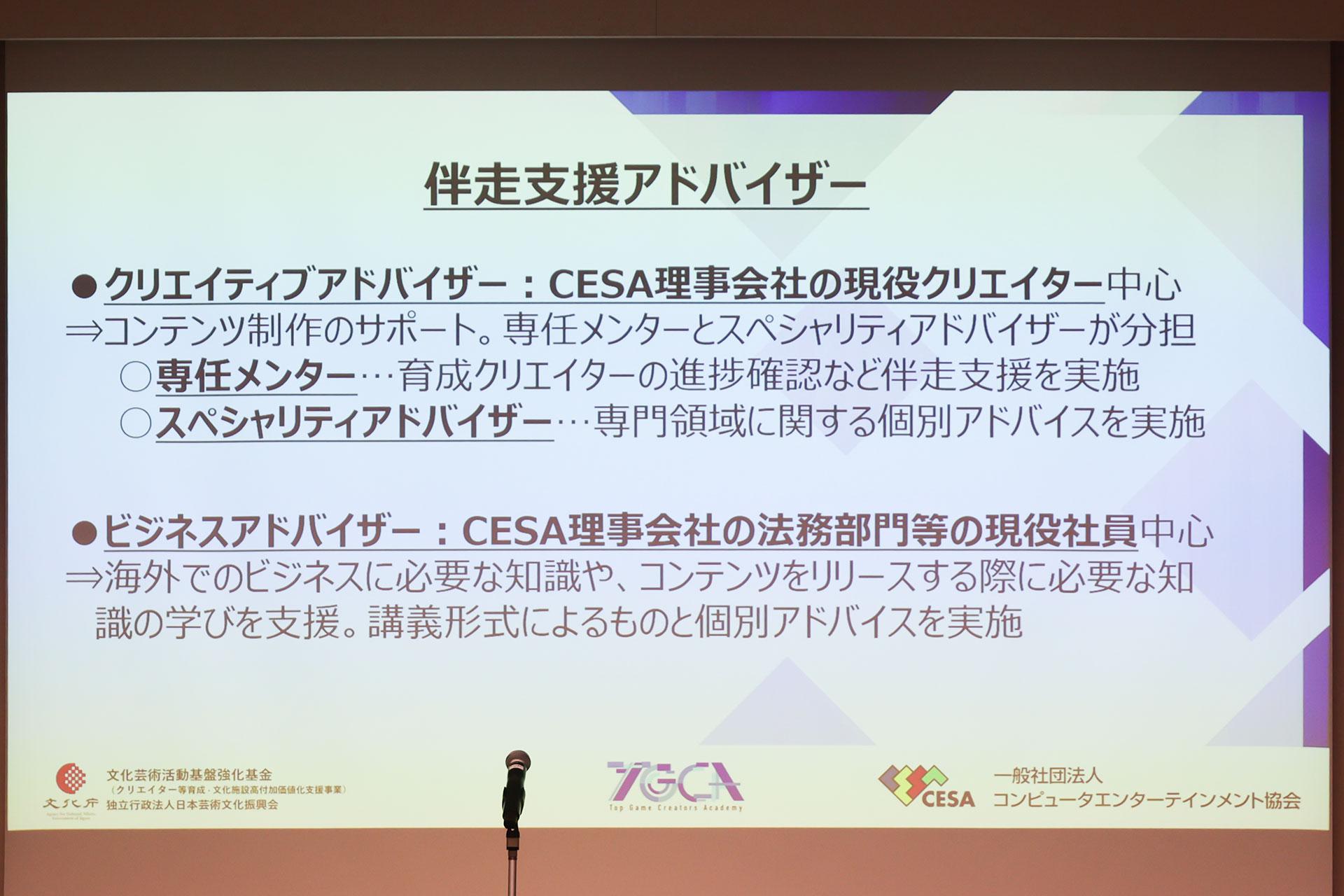

このプログラムには、クリエイターと伴走して支援するアドバイザーとして、4月25日時点で合計35名が参加している。伴走支援アドバイザーは、大きく分けてクリエイティブアドバイザーとビジネスアドバイザーに別れている。

クリエイティブな領域を支援するクリエイティブアドバイザーは、CESA理事会社の現役クリエイターを中心に体制を構築。さらにその中で、合計10名の専任メンターと、専門領域に関する個別アドバイスなどを行う合計16名のスペシャリティアドバイザーに別れてサポートを行っていく。

このスペシャリティアドバイザーは、さらにビジュアルアート、エンジニアリング、ゲームデザイン、サウンド、開発環境やプロジェクトマネジメントの5つの領域に役割を分けている。それにくわえて、ビジネス面の講義や助言を行うためのビジネスアドバイザーが9名参加し、育成クリエイターのゲーム制作を支援していくという体制だ。

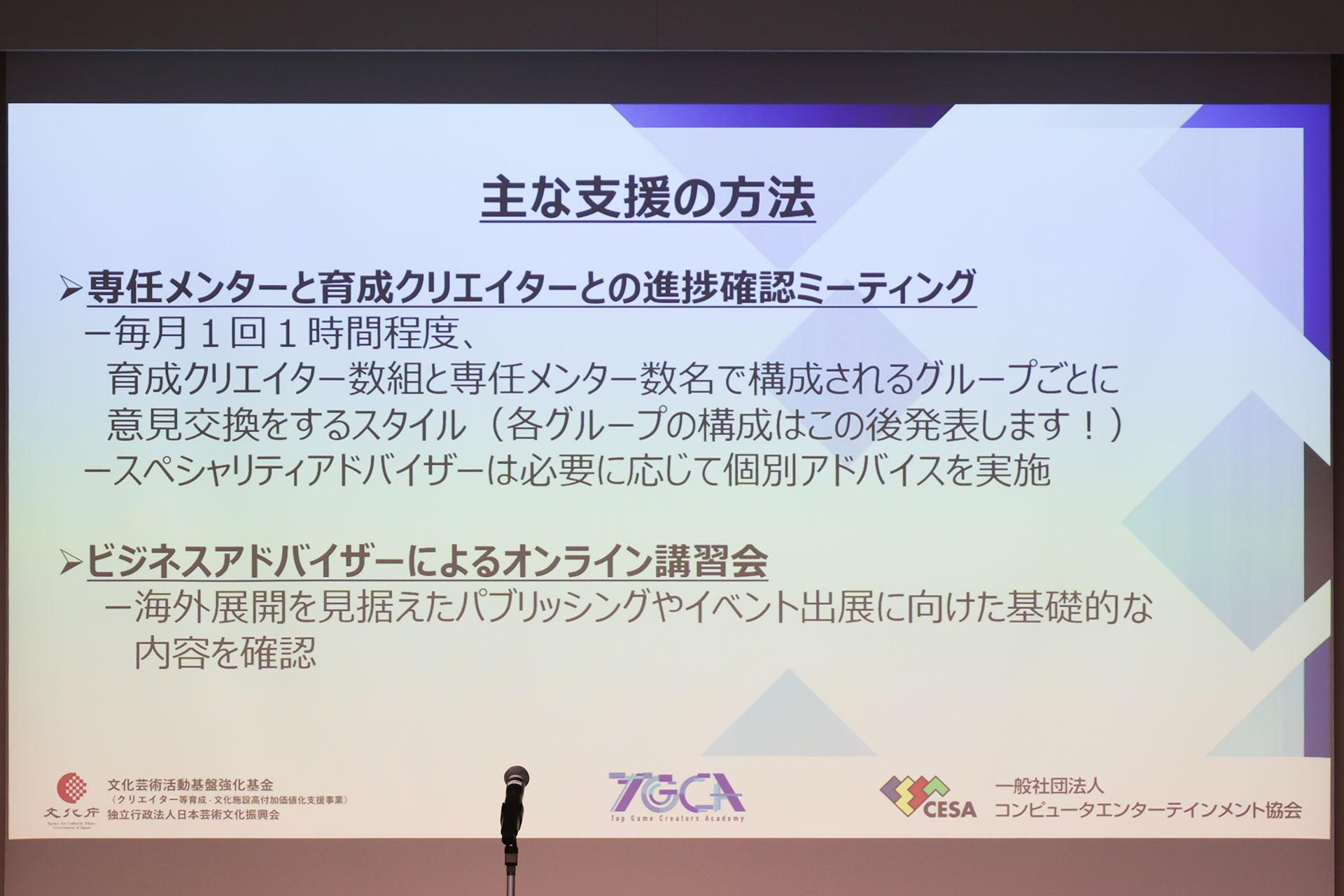

とくに支援面での基本となる専任メンターによる進捗確認では、マンツーマンで行われるのではなく、複数の組み合わせによるグループ構成でのミーティングという形式が採用されている。これにより、クリエイティブに意見交換が行われるようにしているのだ。

また、スペシャリティアドバイザーやビジネスアドバイザーからは、個別のアドバイスや海外展開を見据えたパブリッシング、イベント出展に必要な知識を講義形式で学べるようになっている。

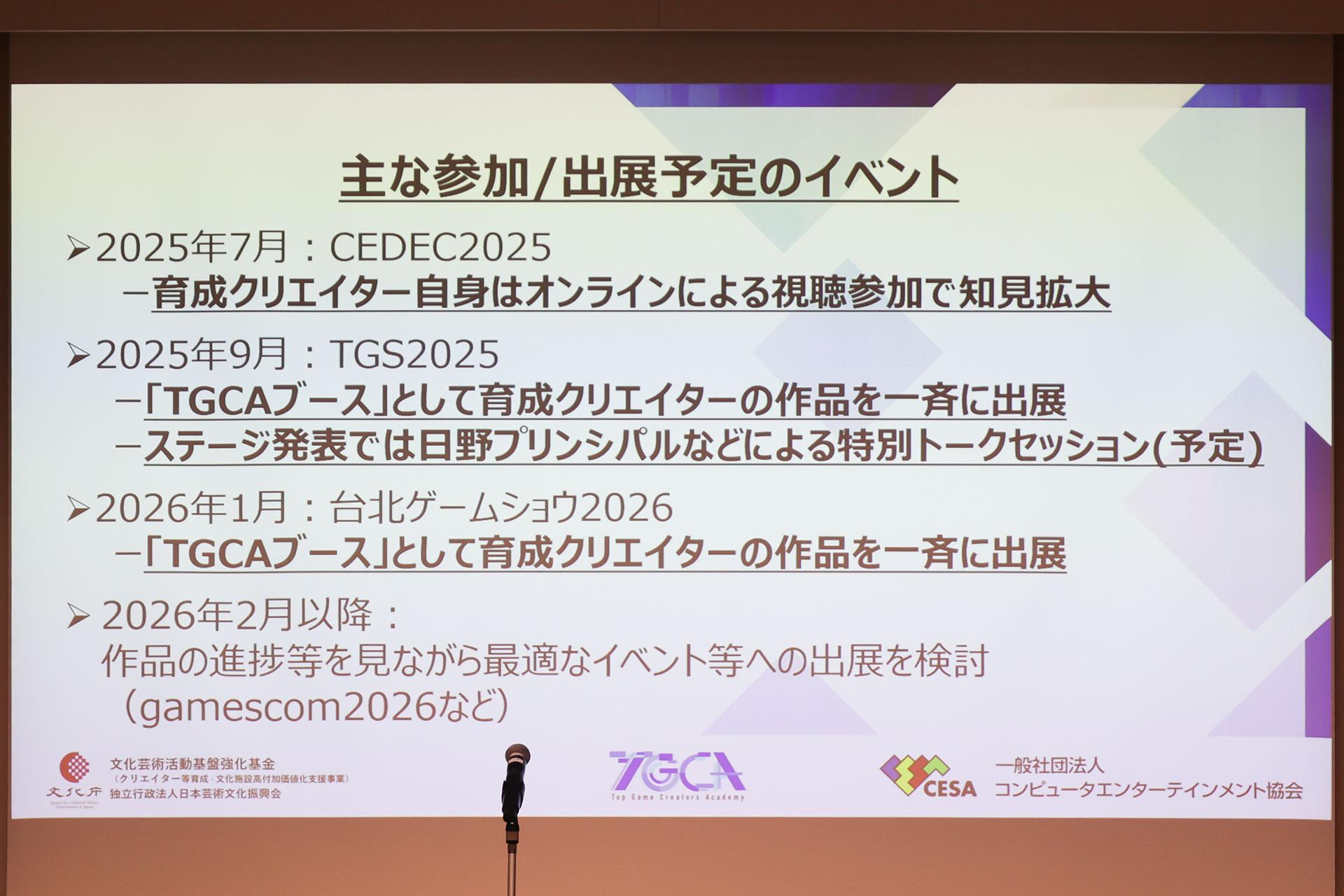

このTGCAのもうひとつの大きな活動として、国内外で行われる見本市への出展がある。1年目は「CEDEC」への視聴参加を行いつつ、「東京ゲームショウ」や「台北ゲームショウ」への出展を予定している。それぞれのショウにはTGCAとして出展するとのことだ。

その中で育成クリエイター10組の作品を公開するとともに、クリエイター自身も現地参加することで、直接来場者からフィードバックが得られるようになっている。これらの旅費や出展料も、TGCAの事務局が負担する。

2年目以降も、「CEDEC」や「東京ゲームショウ」の参加を想定しつつ、作品の進捗を踏まえて、「gamescom2026」など海外イベントへの出展やステップアップを狙っていく。また、期間中に育成クリエイター同士の交流の機会を兼ねて、1泊2日で合宿も行われる予定だ。

AIのある世界で重要になるスキルは「審美眼」

続いてTGCAのプリンシパルとしてプログラムの監修に協力している、レベルファイブ・代表取締役社長/CEO Principal of TGCAの日野晃博氏が登壇。自身も現役でプロジェクトリーダー的な存在としてゲームソフトをバリバリ作っているなかで、最近はAIがクリエイティブな世界にも影響してしてきていると、現在のゲーム業界の実情を明かす。

プログラムについても、最初の8~9割をAIにコードを書かせて、それを人間が修正して最終形態にしていく。アートや音楽はもちろんのこと、プログラムはプランニングの世界でもあるため、AIの力を借りて時間を短縮したりポイント上げたりする世界になってきているのだ。そうした中で、最終的にクリエイターに残る必要なスキルは審美眼であると、日野氏は言う。

その審美眼によって、良いものと悪いものを見分けることにより、AIが作ったものであっても、人間が作ったものであっても、ディレクター的な視点でいいものを選んで作品に取り入れていく目が必要になってくるのである。

ただ作業をするだけでは、もはやトップクリエイターになることはできない。これから活躍するクリエイターはAIなどのツールも活用し、自分の手足として使い、審美眼を持ってより良いものを仕上げていく世界になっているとのことだ。

このTGCAという場は、若いクリエイターが先輩たちから作業を教えてもらうのではなく、審美眼のセンスを教えてもらうのに有益な場である。このプログラムを最大限に活かして、世界と戦える作品を作ってほしいと語り、挨拶を締めくくった。

一通り登壇者の挨拶などが終わった後、今回の入学式の最後に行われたのが、10組の育成クリエイターとそれをサポートする専任メンターのグループ分けだ。今回は4つのグループに別れて、作品の制作に取り組んでいくことになる。

Aグループの専任メンターは、バンダイナムコスタジオの加藤正隆氏、コナミデジタルエンタテインメントの黒田康平氏、セガの矢儀篤樹氏。

育成クリエイターは煙々創苑(大塚敏郎氏、秋穂正斗氏)、達観する電子工房(木蓮氏、大久保龍之介氏、石井行氏、真鍋皓氏)、ぽけそう氏だ。

Bグループの専任メンターは、カプコンの島守明広氏とWFSの長野賢司氏。

育成クリエイターは、simizu氏と中谷ちひろ氏だ。

Cグループの専任メンターは、ディー・エヌ・エーの中尾亮介氏とコーエーテクモゲームスの平山正和氏。

育成クリエイターは、あぐろ氏とイノナカゲームス(シキガエル氏、らねこん氏、七海氏、すーぴあ氏、ゆけむり命響水氏)だ。

Dグループの専任メンターは、フリューの磯部たくみ氏、スクウェア・エニックスの岡谷洸佑氏、スタジオサザンカの小澤健司氏。

育成クリエイターは永田篤矢氏、ノンリニア プロジェクト「Near The Sun」(ドッグウッド氏、じょー氏、TO氏)、Bogosor Games(金井啓太氏、カミユ氏)だ。

入学式という節目を迎えた本企画。入学生たちのこれからの活躍に、期待が高まる。