突然ですが、ジブリの名作アニメ『天空の城ラピュタ』ってめっちゃ面白いですよね。

劇場公開されたのはなんともう30年近くも昔。ですが金曜ロードショーなんかで定期的に放映されるので、現在でも大人から子どもまで幅広く有名な作品だと思います。

なんで『ラピュタ』はそんなに面白いのか。もちろん物語の豊かさやクオリティの高いアニメ映像、悪役でさえ憎みきれないようなキャラ造形など、上げれば理由はたくさんあると思うのですが——やっぱり大きいのは、舞台となる天空に浮かぶ浮遊島、ファンタジックなメカメカしさたっぷりの飛空艇、そういうものに宿る“ロマン”の大きさなんじゃないでしょうか。

今回ご紹介するのは、そんな『ラピュタ』にも大きな影響を受け、「空の冒険」のワクワクを詰め込んだ、『ATMOSFAR』という新作タイトルです。

舞台となるのは、広大な雲海に数多の浮遊島が漂う幻想的な世界・惑星タイコス。世界はひとつの空で繋がっており、そこを自身の飛空艇で探索していくというコンセプトのオープンワールドアドベンチャーです。

コンセプトだけでも既にロマンたっぷりなんですが、それ以上に筆者が本作の醍醐味だと感じたのが、「ワスプ」と呼ばれる小型飛空艇の操作。これ、かなりクセがあってなかなかムズいんです。

地上を走る車のようにタイヤがあるわけでもないので、上昇・下降から機体を大きく傾けたりまで、かなり自由な動きができるのですが、下手をすると転覆しそうになることも。急な横風にも要注意です。

だけどこれ、やってるとすごく楽しくなってくる。乗り物を動かすのって楽しいんですよ。車でも飛行機でも、ロボットでもそうじゃないですか? 筆者は自動二輪の免許を持っているんですが、本作で飛行艇をうまく動かせたとき、初めてバイクで風を感じたときみたいな気持ちよさがありました。

なお同作を開発するのはスウェーデンのインディースタジオであるApog Labs。パブリッシングを日本の集英社ゲームズが務めることが発表されており、日本語対応もばっちり。

今回はgamescom2025の会場で本作のデモ版をプレイしたのですが、その際に開発者の方にインタビューもさせていただきました。なんでも、本作の世界観はスタジオジブリの『天空の城ラピュタ』に、物語はアンディ・ウィアー氏の『プロジェクト・ヘイル・メアリー』などの影響を受けているとか。

心魅かれる空や“未知”へのロマンを追い求める方は、ぜひご期待ください。

小型の飛空艇に乗り込み大空へ。しっかり「操縦してる感覚」が楽しい

ロボットアニメでもなんでもそうなんですが、筆者は母艦から小型艦が発進していくあのシークエンスがめっちゃ好きです。で、もちろん本作『ATMOSFAR』も、その発艦シーンから操作できます。

母艦内で小型艇に乗り込み、開いた扉から発進。そして目の前に広がる青い空と白い雲、不可思議に浮かぶ天空の島——。控えめに言って最高です。

本作では人間のプレイヤーキャラを普通に操作するだけでなく、こうした小型の飛空艇・ワスプに乗り込んで空のオープンワールドを自由に飛び回ることができます。

ただしこの操縦がけっこうなクセ者。オートバランサー的な甘えた装置はついてないので、曲がろうとして機体を傾けると思いっきり揺れて、はじめのうちは苦戦しました。

皆さん、知ってますか? バイクの教習ってまず最初に倒したバイクを引き起こすところからスタートするんですよ。なぜなら初心者は必ずバイクを倒すので。もちろん筆者も倒しました(バイクもワスプも)。

別のゲームの話を出して恐縮ですが、本作における飛空艇・ワスプを操作していると、宇宙探索ゲームの名作として知られる『Outer Wilds』の宇宙船を操作してた感覚を思い出しました。

プレイされた方はご存知のとおり、『Outer Wilds』の宇宙船って操作がかなりムズいんですよ。でもそのムズさに絶妙な「操縦してる感」があって、着陸から宇宙空間の移動、衛星軌道を回る星やデブリとのランデブーまで、いろんなことができるようになると、宇宙船の操縦がオープンワールドの楽しさを広げてくれるんです。

宇宙空間→浮遊島と舞台は違えど、本作『ATMOSFAR』においてもその面白さは同じ。単なる移動装置じゃなくて、扱いこなさなくてはいけない乗り物として操縦している感覚が楽しい。

ちなみに、本作の舞台になっている浮遊島には「天候」の概念もあって、たとえば筆者が今回プレイしたエリアだと、場所によっては強い風が吹いてめちゃめちゃ機体が揺れます。島のより高いエリアに行くと天候も変化していくらしく、ほかにも雪山や砂漠のような場所もあるとか。

本作を試遊した限りでは、マップ上どこへ行っても、(相応の技術さえあれば)自由に着陸して地上の探索ができました。ただし筆者の経験から言わせてもらうと、最初は障害物が少なく、地形が平坦な場所を探して降りたほうがいいです(一敗)。

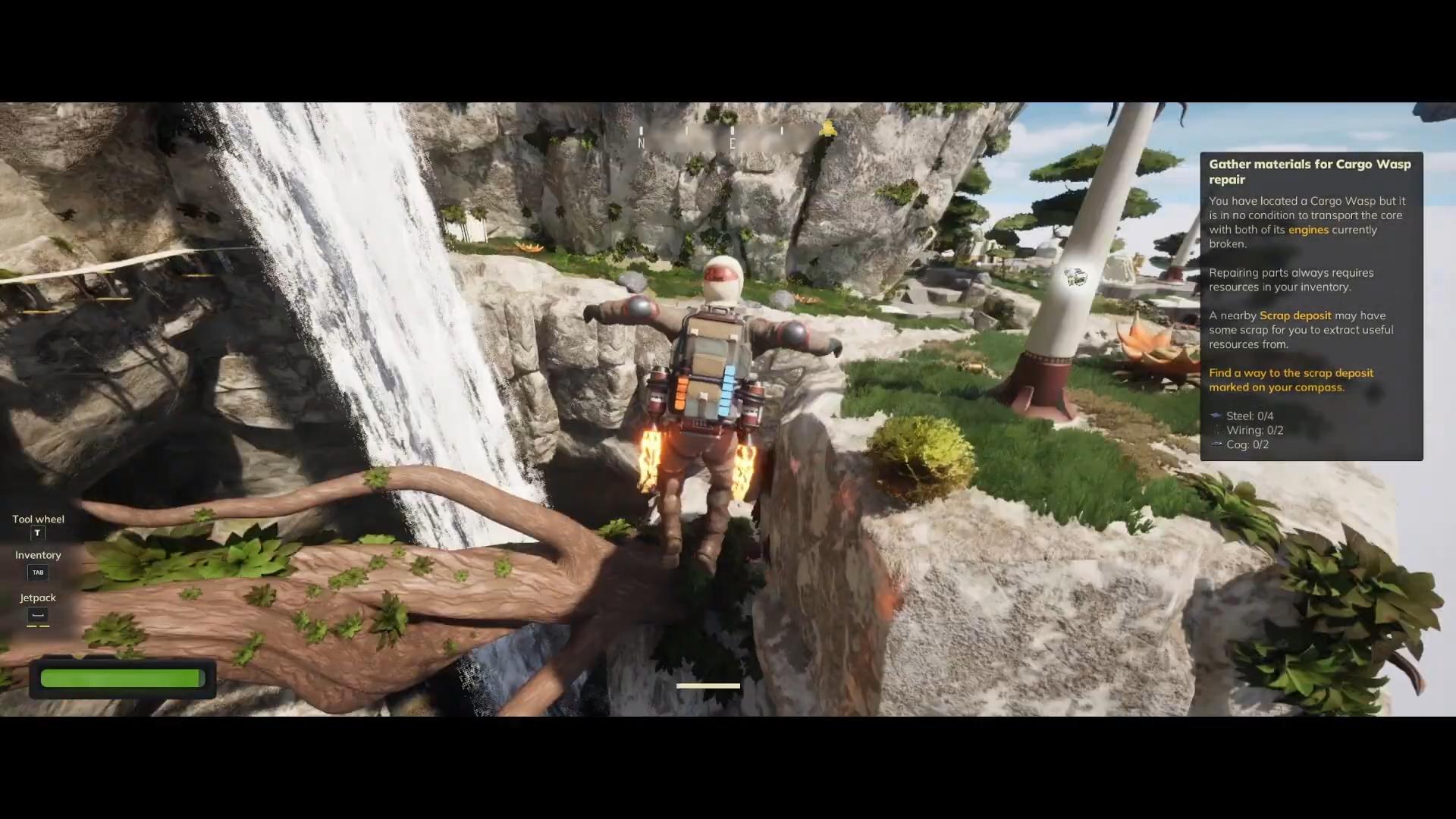

また小型といってもワスプは飛空艇、当たり前ですが人よりは一回り以上大きいので、降りたほうが小回りは効きます。人モードのときにも短時間なら背中のジェットパックを使えるので、うまくすれば高いところから着地したり、崖から崖へ長距離のジャンプをすることも。

プレイヤーはアイテムを分解して素材に変えたり、壊れたワスプなどを修復したりできるツールなどを複数装備しており、生身で活動している際はそうしたツールを切り替えながら探索をすすめていきます。

探索ツールにはバッテリーが備え付けられており、その電力維持はまさに探索における生命線。小型艇にも燃料の概念があるのですが、そうしたリソース管理も重要なポイントになりそうです。

またワスプは異なる特徴を備えて機体が全部で4種類存在するらしく、今回の試遊版では基本タイプのものに加えて、磁石のようなクレーン装置を下に垂らすことで地上のアイテムを回収する「運搬型」を操作しました。

下に垂らした磁石みたいな部分をうまくアイテムに近づけられれば回収可能なのですが、これがまた結構難しい。アイテムはしっかり母艦まで持って帰る必要があります。もちろんこの回収作業から母艦への納品までの操作は全部手動。自動操作? そこに無ければ無いですね。

母艦の中に戻るのにはちゃんと操作して着艦する必要があり、開いたドア部分から水平方向に期待を動かし、最後はちゃんと着陸装置をおろして着艦。こういう細かいところまで操作できるの、ちょっと嬉しい。

ちなみに母艦の中も結構広さがあり、内部の操縦席まで行けば、こちらの母艦も操縦可能。大きさのぶん、小型艦であるワスプよりはだいぶ重たげな挙動なのですが、それに見合った速度もしっかり出ます。

前述した通り、探索では装備品のバッテリーや小型飛空艇の燃料などのリソース管理も重要らしいので、母艦をどこに配置して探索するのかというのも、ゲームを進めるうえで意識したいポイントになっていそうです。

そんな本作は2026年に発売予定。Steamのストアページによればマルチプレイにも対応しているようなので、協力プレイでの探索も楽しめそうです。

また、会場ではなんと本作の開発者であるOlof Kindbladさんにインタビューする機会があり、本作が影響を受けたという作品や、本作ならではの見所などをうかがうことができました。

世界観はスタジオジブリの『天空の城ラピュタ』やディズニーの『テイルスピン』から影響。物語面ではアンディ・ウィアーの『プロジェクト・ヘイル・メアリー』『オデッセイ』などSFからの着想も

——Apog Labsについて簡単にご紹介いただけますか。

Olof氏:

Apog Labs は、7年前に立ち上げた小さなインディースタジオです。学生時代のプロジェクトとして始めた空港運営シム『Airport CEO』が思いのほか多くの方に支持され、そのおかげで本格的な体制を作ることができました。

当初は私を含む2人という本当に少人数の体制だったのですが、現在はアーティスト、プログラマー、コミュニティマネージャーなどを含む約15名のチームになり、ようやく“スタジオ”らしい組織になったと感じています。

——オロフさんが最初に取り組まれた『Airport CEO』はシミュレーションゲームで、今作『ATMOSFAR』とは全く方向性が違いますよね。方向転換にはきっかけがあったのですか?

Olof氏:

『Airport CEO』は長いアーリーアクセス期間を経て、たくさんの要望に応え続ける日々でした。たくさんの声をいただけたのはありがたかった一方で、精神的な疲労も大きく、その開発がひと段落ついたときに「続編を作るか、まったく新しい挑戦をするか」という選択に向き合うことになりました。

あの時の自分たちに必要だったのは、距離を置いて自由にアイデアを広げること。そこで長いブレインストーミングを経て生まれたのが『ATMOSFAR』でした。なんでもできるのだから、自分が子どもの頃にやりたかった夢を追いかけるようなことがしたかった。正直、どれほど難しい挑戦か分からなかったからこそ踏み出せた、という面もありますね(笑)。

——開発はどのように進んでいったのでしょう?

Olof氏:

アイデアの核が固まったあと、Unreal EngineやUnityなど複数の技術を検証し、最初のプレイアブルなプロトタイプを作りました。

その上でパブリッシャー探しを始めたのですが、最初のアルファトレーラーを公開したら即座に集英社ゲームズさんが反応してくださって、パートナーシップを結ぶことができました。そこから人員を拡充し、現在の体制に至っています。小さなチームですが、楽しみながら粘り強く磨き上げてきました。

——“未知の惑星を探索する”ということをテーマにしたアドベンチャーゲームは、『Outer Wilds』や『No Man’s Sky』など先行するタイトルもいくつかあります。そうしたタイトルと比較したときに、本作ならではの特徴としてどういった要素がありますか?

Olof氏:

同ジャンルの他作品と一線を画す要素として大きいのは、異なるクラスの「ワスプ」(機体)の切り替えや、移動式の拠点である「クラウドクルーザー」の存在であるかなと思います。

ですがなにより、本作に対する我々のクオリティへの執念自体が、『ATMOSFAR』のプレイ体験をプレイヤーの心に残る唯一無二のものにしてくれるということを自負しています。

——小型飛行艇「ワスプ」は全部で4タイプ登場予定と伺っています。デモでは2つのタイプに触れられましたが、残りの2タイプとしてはどういったものが存在するのでしょうか?

Olof氏:

今回のデモ版では、折り畳み式キャンプを搭載した「汎用機」と、磁力による釣り上げクレーンを持つ「運搬機」を体験していただきました。

製品版ではさらに、スタンガンとバレルロールを備えた「戦闘機」、スキャナーや測定器を搭載し高速移動に長けた「探索機」も加わる予定です。どれも探索のリズムを変える個性を持っています。

——実際にプレイして、本作は“戦闘”より“探索”に重心が置かれているという印象を受けました。なぜ本作はこうした設計になったのでしょうか?

Olof氏:

『ATMOSFAR』の中核は“Explore(探索)・Engineer(工学)・Endure(生存)”の三要素で、その中心に据えているのが探索です。ツールと機体を組み合わせ、地形や気象を読みながら道を切り拓く……その没入感を最優先に設計しています。戦闘も存在しますが、あくまで探索を支えるスパイス。世界を理解し、前進するための手段であるべきだと考えています。

——空中に浮かぶ島々を⾶⾏艇で冒険する、という世界観は強いロマンを感じるものでした。事前に少し伺った話では、さまざまな作品からインスピレーションを受けたとのことでしたが、よければもう少し詳しくお伺いできるでしょうか。

Olof氏:

ゲームをどのような側面から捉えるかによって、いくつかお答えできます。たとえば世界観は、空の冒険譚——とりわけ宮崎駿監督の『天空の城ラピュタ』に強く影響を受けています。チームの多くが幼少期に親しんだディズニーの『テイルスピン』も重要な源泉ですね。

物語面ではアンディ・ウィアー氏の『プロジェクト・ヘイルメアリー』『オデッセイ』、映画ではドゥニ・ヴィルヌーヴ氏の『ブレードランナー 2049』『メッセージ』といったSF作品からもインスピレーションを受けています。

本作のあらすじとしては、主人公であるプレイヤー自身を中心に、空に浮かぶ世界の謎と行く末を追うなかで、帰属意識、星間航行、未知との遭遇といったテーマに向き合うといったものになっています。あくまで“プレイヤーが自分の意思で前に進む”物語であることを大切にしています。

アートディレクションに目を向けると、北大西洋沿岸の風景や、私たちが“ハーバーSF”と呼ぶテイストを含んでいるかと思います。機体デザインの文脈では『AKIRA』などからも着想を得ています。

——製品版全体としてはどのくらいのボリューム感になりそうでしょうか?

Olof氏:

本作はアーリーアクセスでのリリースを予定しており、プレイヤーのフィードバックを取り込みながら拡張していくことになります。

そのため初期の反響によって変動する部分はありますが、計画としては全種のワスプ、多様な浮遊島、そして充実したクラウドクルーザーの建設・運用といった要素を、一本のストーリーラインとともに提供する予定です。

——最後に、日本のプレイヤーに向けてメッセージをお願いします。

Olof氏:

私たちはスウェーデンの小さなスタジオですが、Gamescomでの反響や日本の皆さんからの関心に心から勇気づけられています。日本とスウェーデンでは、文化や価値観に通じる部分も多いと感じていて、だからこそ日本の方々にこの“空の冒険”を体験して欲しいです。

開発環境が小さいことは強みでもあると思っていて、フィードバックや応援のメッセージはすべて読みますし、できるだけ素早くゲームにも反映していきます。なので、もし興味を持っていただけたら、ぜひコミュニティに参加して、みなさんの視点で『ATMOSFAR』を一緒に育ててください。(了)

『ラピュタ』や『プロジェクト・ヘイルメアリー』など、名だたる名作たちに影響を受けた本作『ATMOSFAR』はシングルプレイのほか、最大4人でのオンラインマルチプレイに対応し、2026年にPC(Steam、Epic Games Store)へ向けて配信予定です。

©Apoapsis Game Laboratories AB / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES