『ゼルダ無双』シリーズの最新作、『ゼルダ無双 封印戦記』(以下、『封印戦記』)が発売間近です。

本作は『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』(以下、『ティアーズ』)の過去を描いた作品で、『無双』シリーズなどを手掛けるコーエーテクモゲームスによって開発されている、『ゼルダ』と『無双』のコラボ的なゲームとなっています。

ストーリーとしては『ティアーズ』の時代からはるか過去にタイムスリップしたゼルダが、ハイラル王国の初代王「ラウル」たちと出会い、この時代に起きたとされる「封印戦争」を戦っていくというもの。『ティアーズ』で断片的に語られた物語の一端が綴られることになります。

そんな本作はおなじみの無双アクションに、『ティアーズ』本編にも登場するアイテム・ゾナウギアが登場したことによって多彩さが加わっているなど、たいへん満足感のある仕上がり。

なかでも印象的だったのは、本作の無双ゲーとしての「共闘感」です。ゼルダからすればラウルたちは「ご先祖様」的なルーツのある存在なわけですが、アクションゲーとしてのシステムなどにもそんな繋がりが盛りこまれており、「原作のある無双シリーズ」として力のこもった作品だと感じました。

今回は『ゼルダ無双 封印戦記』の、アクション要素を中心に紹介していきます。ストーリーはなかなかシリアスなのですが、戦闘はけっこうやりたい放題でした……!

とっつきやすく、メリハリがある無双アクション。ゾナウギアを使い分けて多彩な戦い方ができる

いきなり当たり前のことを言いますが、『ゼルダ無双 封印戦記』は、『ティアーズ』と『無双』のコラボタイトル。『無双』でおなじみの軽快な戦闘に、『ティアーズ』ならではのキャラクターやアイテムなどが加わることによって、さまざまな状況判断の楽しさが加わっています。

ゲームを開始してまず味わうことになるのは、とっつきやすく爽快感のある無双アクション。ボタン連打でコンボがつながる通常攻撃、そして段階ごとのフィニッシュとなる派生攻撃という定番の組み合わせで、どんどん敵をなぎ倒すことができます。

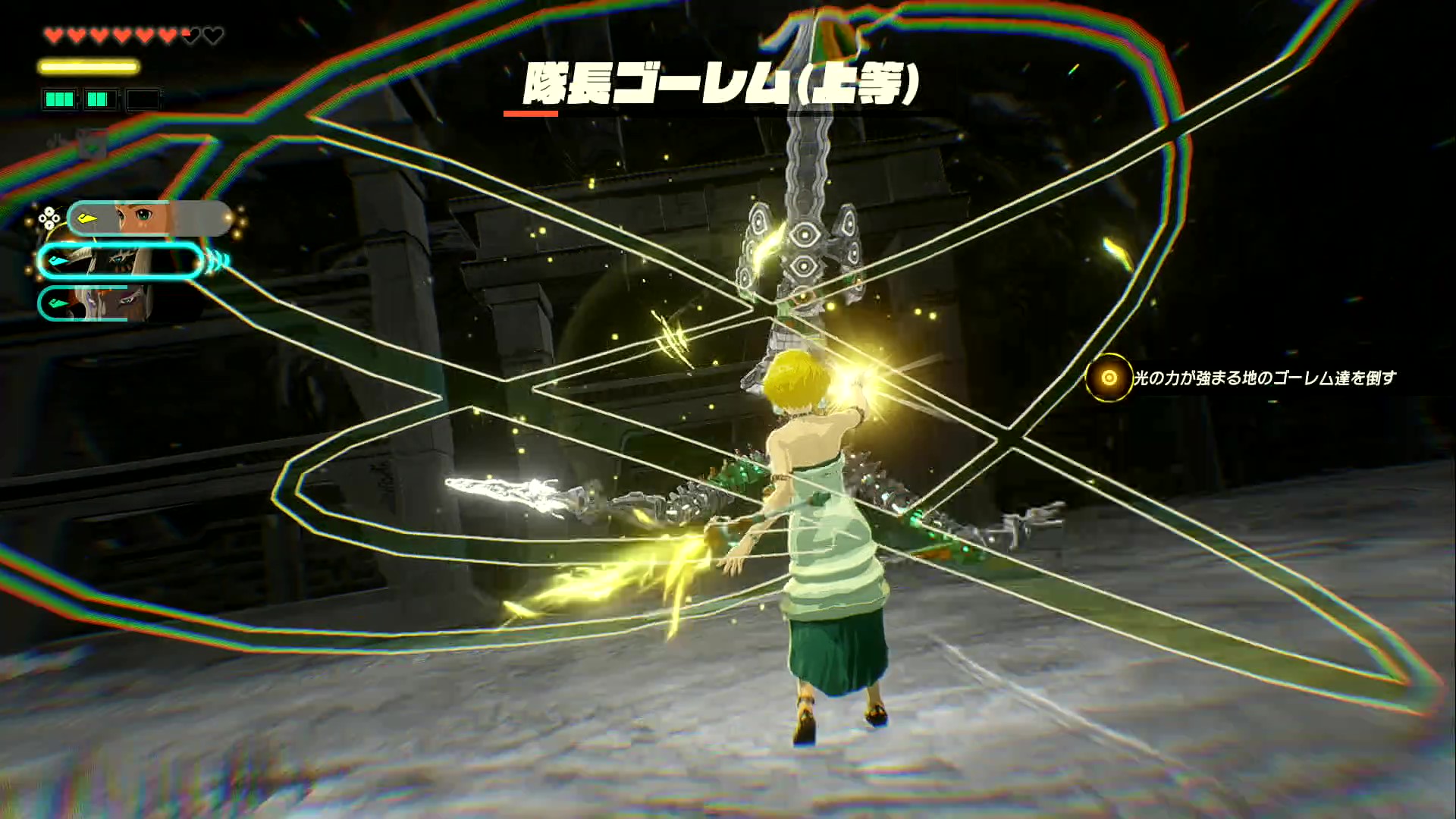

キャラごとのアクションも、光の力による遠距離攻撃が得意なゼルダや、ゾナウギアのゴーレムを使役して戦う、ハイラル王ラウルの姉・ミネルなど、個性豊か。

本作にはもちろんチュートリアルが存在しますが、「チュートリアルいらず」と感じるくらい直観的に好きなキャラを動かせるのは、さすが『無双』といったところでしょう。

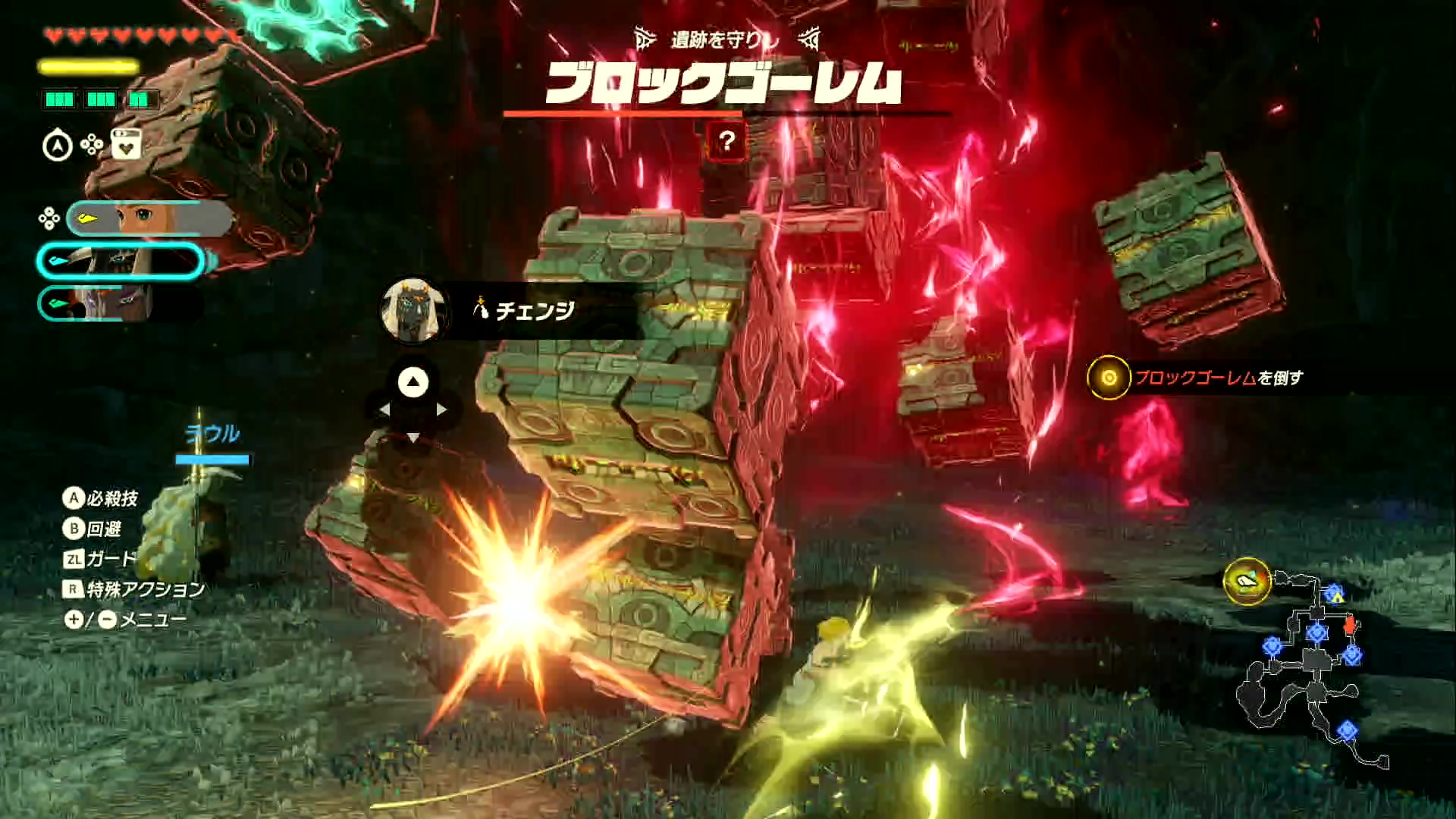

一方、ボスなどの強敵戦では、アクションゲームとしての判断力が求められる場面も存在します。お手軽で爽快なザコ戦との対比もあり、集中して敵の行動をうかがう楽しさがあります。

具体的に説明すると、本作には「固有技」というシステムがあります。クールダウン式の必殺技のようなものですが、うまく使うことで敵の強力な攻撃にカウンターすることができるんです。

固有技にはそれぞれ属性が設定されており、「突進系には同じく突進系」「空中からの攻撃には対空技」というように、対応する属性の技を放つことで、敵の技に反撃しつつ大きな隙を作ることができるんです。

うまくカウンターを決めた時には有利が取れますし、何より気持ちが良い!

ボスの周囲に大量の取り巻きがいる場合もあるため、それらを捌きながら相手の行動を見切るのも、なかなかの緊張感があります。

また、固有技から攻撃をたたみかけダウンをさせると、専用演出のある「スマッシュ攻撃」に派生も可能。トドメ演出もキャラごとに用意されているため、「ダウン→スマッシュ→トドメ」ときれいに繋げられた際などは、たいへん満足感を覚えました。

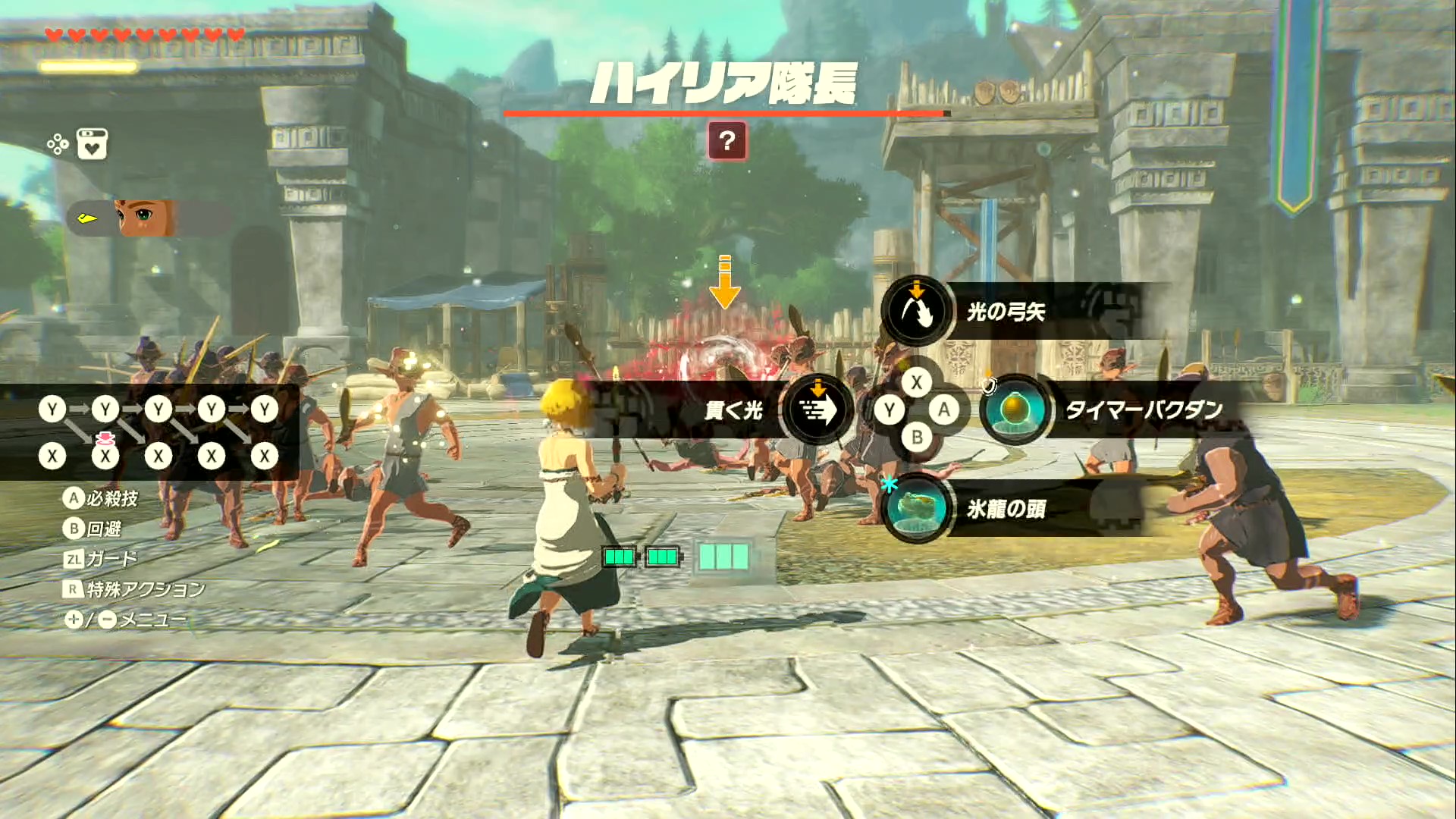

また、『ティアーズ』世界らしく、もちろんゾナウギアも登場。先行プレイでは敵に火を点け炎上させる「火龍の頭」や、凍結効果のある「氷龍の頭」などを確認できました。

これらの装備にも属性が設定されており、樹木のオバケのような敵は燃やせば一瞬で倒せたり、水場の周辺では凍結攻撃で敵を氷漬けにしたりと、状況や環境を意識した、多彩な戦い方が楽しめました。

時代を超えた共闘のストーリーが描かれる『封印戦記』は、システム面でも共闘感満載

本作の戦闘は非常に「共闘感」の強い作りになっているのも特徴。そもそもストーリーとしても、タイムスリップしたゼルダがご先祖様にあたるハイラル王族たちと共に戦っていく……という流れなのは先述した通り。それもふまえて、システム面も「手を取り合って前に進んでいく」といった感覚が強いものになっています。

本作の戦闘では、複数のキャラを編成して出撃できます。各々がマップ上で戦ってくれるのですが、自分が操作するキャラはいつでも切り替え可能な仕組みになっています。

先述した「固有技」や「ゾナウギア」などは、キャラごとに5枠まで装備可能。ストーリーが進んでより多くの技が解放されたら、キャラごとに尖った組み合わせをセットし、切り替えながら戦うおもしろさが出てきそうだと感じました。

また、プレイヤーが任意に行えるキャラ切り替えの他にも、「チェンジ」というシステムが存在。固有技でのカウンターをおこなう際に、対応する技を発動可能なキャラが割り込んで助太刀してくれるというものです。

自分でカウンターを狙う場合には、適切な属性を判断して技を選ばなければならないのですが、チェンジを発動することで味方が自動的に適切な技を使用してくれます。ただのお供のNPCとしてでなく、しっかり「仲間と一緒に戦っている」感触を与えてくれるいいシステムだと感じました。

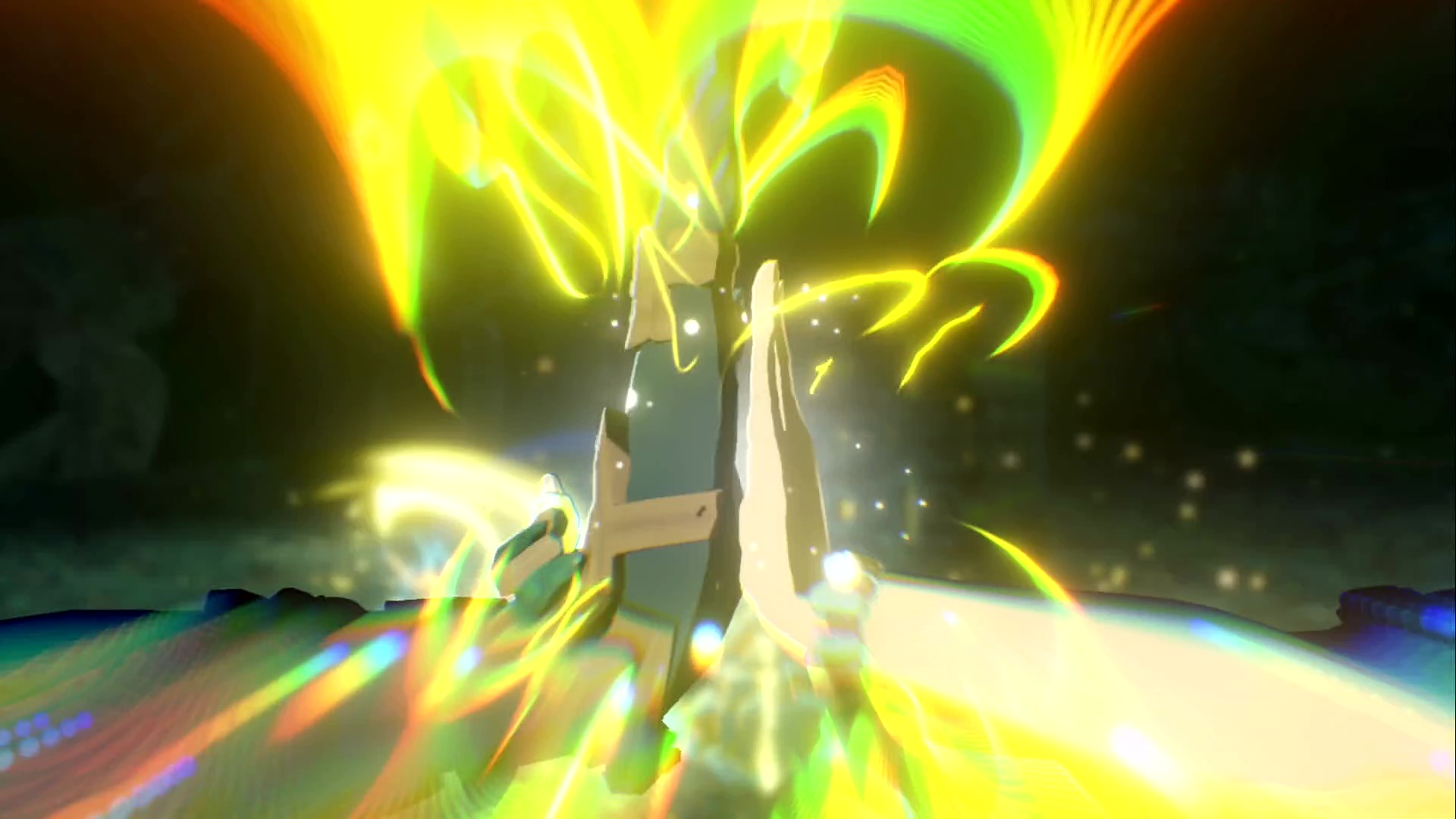

それに加え、本作の共闘感を最も象徴するのは「シンクストライク」というシステム。こちらは専用ゲージを消費して行う協力型の必殺技といったところ。操作キャラと近くの味方が手を合わせ、ド派手な大技を繰り出します。

このシンクストライク、大抵は広範囲に大ダメージを与えられるので戦闘面でも便利なのですが、筆者が「これはすごいシステムなのでは……?」と感じたのは、その種類の豊富さです。

「ゼルダとラウル」「ゼルダとミネル」といったように、特定のペアでは技の内容も変化するんです。あくまで「支援技」ではなく、きちんと「協力技」になっているわけですね。

今回主に触れたのはゼルダ・ラウル・ミネルの3キャラだったのですが、ストーリーはまだ序盤。そしておそらく、これから先も操作キャラは増えるはず。

そうなると、「いったい何パターンのシンクストライクが用意されているんだ……?」と期待が膨らむシステムになっていると感じました。

これは先行プレイ全体を通して思った事なのですが、本作はいわゆる「原作ものの無双ゲー」として、随所の演出にかなり力が入っているように感じます。

今回筆者がプレイしたのはノーマル難度の序盤だったのもあり、「チェンジやシンクストライクがないと絶対に突破できない!」と感じた場面はなかったのですが、それでも自然と「映えプレイ」を狙いたくなり、ここまで紹介したようなシステムを活用している自分がいました。

たとえば「ラウルでダウンさせた敵をゼルダに引き継ぎ、そこから追撃。最後はシンクストライクに繋げてフィニッシュ」など……。べつにラウルでそのまま倒してしまってもいいのですが、なんとなくこうした連携プレイで戦闘を彩ってみたくなるんですよね。

思うがままにキャラを動かせて、なおかつそれがしっかりと楽しい。コラボ系の『無双』作品として、大正解なつくりになっていると感じました。

以上、本作のアクション要素を中心に紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

今回はストーリーにはあまり触れませんでしたが、本編には見ごたえのあるムービーシーン満載で、しっかりと太古のハイラルで起きた「封印戦争」を描く気概も感じました。

『ティアーズ』の過去世界では、いったいどのような物語が繰り広げられていたのか。豪快で爽快な無双アクションを楽しみつつ、その真実にも迫っていただければと思います。

『ゼルダ無双 封印戦記』は、Nintendo Switch 2 向けに、11月6日発売予定です。