5月20日、21日。京都市左京区に位置する京都市勧業館「みやこめっせ」にて、インディーゲームの祭典「A 5th of BitSummit」が開催され、国内外あわせて101組が出展した。

同月14日に東京で開催されたTOKYO INDIE FESTがインディーゲームイベントの東の横綱だとすれば、このBitSummitは西の横綱と言えるだろう。本稿では、出展作品のなかから具体的な作例を挙げつつ、会場全体の様子や各団体によるゲームを越えた取り組みなどをレポートする。もちろん文章には実体験の代替えなどできないが、「これを読めばBitSummitに行ったつもりになれる」記事を目指してみたので、お楽しみに。

会場に吸い込まれていく多国籍の人々

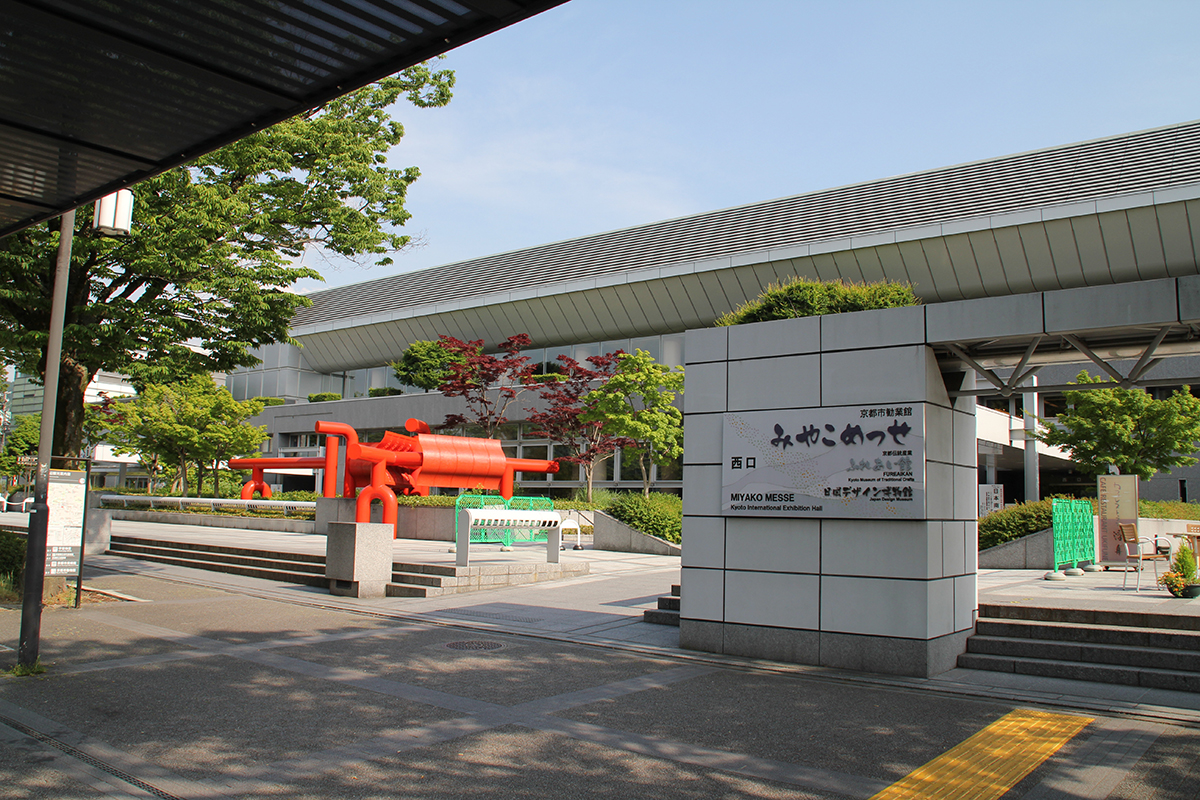

会場となった「みやこめっせ」は、平安神宮や京都市美術館、京都市図書館などを擁する岡崎公園エリアの一角に位置する展示場だ。ふだんは一般企業の展示会などが行われているが、BitSummit開催中は、ただごとでない雰囲気を放っていた。というのも、国籍も人種も年齢もばらばらな人々が、つぎつぎと入り口へ吸い込まれていくのだ。初日開場前からすでに列ができており、イベント自体の知名度の高さが伺えた。

恥ずかしながら筆者にとってゲームイベントに参加するのはこれが初めての経験で、メディアパスを手に入れるのにも、親切な受付の女性を手間取らせる始末だった。それだけに、ディスプレイの映像がよく見えるように全体の照明が抑えられた仄暗い会場に入っていくとき、夢の国に入るような心地がした。なにせ、ずっとディスプレイの中だけの存在だったさまざまなインディーゲームが、垂れ幕や看板といった実体をもってつぎつぎと目の前に現れてくるのだ。最初の数十分は、自分が「MEDIA」のパスをぶら下げていることをすっかり忘れていたほどだ。

まず、101の出展ブースのなかから3つの作品をピックアップすることにしたい。もちろん、ほぼすべての作品を何らかの形で触った筆者としては、ひとつずつ子細にレポートしたいところなのだが、世の中には誌面の都合というものがある。紹介する作品を3つに絞り込むことで、かえって「ここに挙げられたもの以外にも、絶対に面白いものがあったはずだ」と勘ぐっていただけることだろう。

紹介作品1. Radical Fish Games 『CrossCode』

※CrossCode

2015年にリリース。Radical Fish Gamesが開発した2DアクションRPG。スピード感のある戦闘と、“ファミコンライク”な世界観が話題となった。

あまりの出展作品の多さと情報量に圧倒されながら、筆者は初日の会場内をさまよっていた。「ここにあるすべてのゲームを自由に遊んでいいよ」などと言われると、人間はどれから手をつけていいものか迷ってしまう。そんななか、最初に筆者の足を止めたのが『CrossCode』だった。

玉石入り交じるインディーゲームのプレイ体験において、長く記憶に留まるものはまれだ。しかし『CrossCode』のタイトルロゴを見たとたん、数年前に筆者がプレイしたプリアルファ版【※】の記憶が蘇ってきた。デモ画面を注視してみると、そこには日本語の、それも上質なテキストが表示されていた。

※プリアルファ版

開発段階のビルド。インディーゲームでは、デベロッパーがコミュニティの意見を参考にしつつ開発方針を決定していくことも多くある。驚くべきことだが、フィードバックを得るために、「未完成」のビルドが一般公開されることさえあるのだ。(by 藤田)

「日本語になっていたのか!」と思わず声を上げてしまった。そこで、眼鏡をかけた優しそうな青年が声をかけてくれた。「どうかしたの?」

「いや、このゲームのプリアルファ版を……たしか数年前にプレイしたことがあって、とても面白かったんだ。それでいま来てみたら、日本語になっているだろう。それで、びっくりしてね」

すると、こんな答えが返ってきた。「そう言ってもらえて嬉しいよ!」

そこで気がついたのだが、彼が首にかけているタグには「DEVELOPER(開発者)」の文字が躍っていた。彼がこのゲームを作ったのだ! 私はとても嬉しくなり、つたない英語でべらべらとまくし立てた。彼はすこし困ったような笑顔を見せていたが、試遊席が空いたところで私に席を勧めてくれた。

|

『CrossCode』は、SFC時代の『聖剣伝説』や「クロノ・トリガー」シリーズを彷彿とさせるドット絵【※】のグラフィックで描かれたアクションRPGだ。

流麗なグラフィックもさることながら、筆者はコントローラーを握ったとたん、単純にその操作感に圧倒されてしまった。どれでもいい、「スーパーマリオ」シリーズのアクションの操作感を思い浮かべてほしい。大胆に言い切らせてもらうが、本作におけるプレイフィールの快感は、あのシリーズと同等である。ほとんど魔法がかかっているとしか思えないのだが、コントローラーのボタンを数回押し込んだだけで、この作品のすばらしさがただちに把握できるのだ。

※聖剣伝説やクロノ・トリガーを彷彿とさせるドット絵

ここでの『聖剣伝説』は『2』(1993年)や『3』(1995年)を指す。『クロノ・トリガー』(1995年)と共に、当時2Dドットグラフィックの美麗さで群を抜いていたスクウェア社(当時)のスーパーファミコン爛熟期のタイトル。

しばらくプレイしてみてわかったが、この感覚を支えているのは、非常に些細なデティールの積み重ねだ。たとえば、タメ技を放つ瞬間のカメラのズームイン。水が流れるようなアニメーション。すべての入力に説得力を付与するサウンドエフェクトと、情感を盛り上げるPCM風【※1】の音色のサウンドトラック。敵に攻撃を与えたときにポップする数字は、ダメージを表していながら高速で流れていく。数値を知らせるためではなく、あくまで印象に訴えかける演出なのだ。

ここまでの操作の快感を与えてくれるプレイフィールが存在すること自体、インディーゲームというシーンの熟成ぶりを示すものだろう。はっきり言って、その出来映えには完全にお手上げだ。完成しさえすれば、その年を象徴するような作品となることは間違いない。

※1 PCM風

メモリ上に置いたサンプル音源を呼び出し、加工することで音を生成するものがPCM音源。これはスーパーファミコンなどでも採用され、現在も数多くの場に用いられている。ここでPCM“風”と語られているのは、現在の主流であるMIDI音源でスーパーファミコンライクな音を奏でたため。

※2 ジャーマン・エフィシエンシー

インターネットミームの一種。「ドイツ流の効率」とでも訳せる。ドイツ人は効率よく仕事をすると外国人に思われているが、実際はそうではなく、同国人は冗語的にこの単語を用いることが多い。彼自身、自分の開発ペースを揶揄してこの単語を使っていた。(by 藤田)

紹介作品2. D-Pad Studio『OwlBoy』

次に紹介したいのは、『OwlBoy』だ。これはノルウェーに拠点を置くD-Pad Studioによって開発されたアクションRPGである。アニメーションまで含めた2Dの映像表現として、とくにその演出部分において、間違いなく出展作品のうちもっとも優れたものの一つだった。

※OwlBoy

2016年にリリース。D-pad Studioが開発した2Dアクション。美しいピクセルアートや多彩なアクション、謎解き要素がヒット。開発には8年もの歳月がかけられた。

会場にいたグラフィックデザイナーのSimon氏と話をさせてもらったが、日本における本作のファンコミュニティの熱烈さに驚いている様子だった。

本作の物語は、唖(おし)のフクロウ少年Otusが仲間たちと協力しつつ、彼らの生活基盤を壊そうとする巨悪に立ち向かう、というものだ。ゲームシステムとしては、空飛ぶ『メタルスラッグ』【※】に、謎解きと濃密なフィクションを重ね合わせたような仕上がりになっている……と言えばわかりやすいだろうか。

|

※メタルスラッグ

1996年にアーケードとネオジオでリリースされた、SNKによる横スクロールアクション。レジスタンスの拠点に銃を片手に突撃、ときにはメタルスラッグと呼ばれる一人乗りの戦車を駆り、敵拠点を破壊するのが目的。ドット絵ながら、細かくアクションを割られた滑らかなキャラクターの挙動、派手な爆発演出、巨大な敵オブジェクトなどによる爽快感で人気を博す。

私がSNKの『メタルスラッグ』の名前を挙げると、Simon氏は大きくうなずきながら、「ゼルダの伝説」や「ファイナルファンタジー」などの伝統的JRPGタイトルを挙げてくれた。彼自身が分析するところによれば、「子供のころプレイした日本産のゲームの影響が自分の血のなかに流れていて、それが思わぬ形で現れてきたために、日本のコミュニティに自然と受け入れられたのではないか」ということだった。評者として、これ以上付け加えることのない、見事な分析である。

さて、本作の美点は無数にある。

評判を呼んでいるプロットはその一つだろう。だが、実のところ、もっと上質なプロットは世の中に存在している。むしろ筆者としては、そのプロットを表現するために使用された、単純なグラフィックの美麗さにとどまらない、キャラクターやオブジェクトのアニメーションによる物語的効果を挙げたい。物語を盛り立てる2Dドット絵のアニメーション――フクロウ少年が師匠とハグするシーンや、気絶したまま空から落下していく彼の眼前で崩壊していく首都、あるいは戦死者の墓参りで頬を伝う涙などのグラフィカルな演出を見ていると、本作に肩を並べる作品はいまのところ存在しない、とさえ思えてくるほどだ。

読者のみなさまにも、ドット絵のキャラクターが大笑いをしたり、涙を流したり、驚いたりするところを見た記憶があるはずだ【※】。これは日本の2D時代末期に蓄積された、キャラクターの感情を表現する技法である。Simon氏が意識したかどうかは定かでないが、『Owlboy』で用いられているのは、こういったグラフィカルな表現の正統進化形なのだ。時代が3Dへと向かっていくとき、このあたりの映像表現は国内ではいったん置かれた印象があるが、ノルウェーという異郷でしっかりと息づいていたわけだ。同作は、5月24日からSteam版に日本語が追加されている。まちがいなくプレイしておくべき作品だ。

※

筆者が本作をプレイしながら思いだしたのは、たとえば『ファイナルファンタジーⅥ』のオペラ、『聖剣伝説 Legend of Mana』の数々のイベントシーンなどだった。(by 藤田)

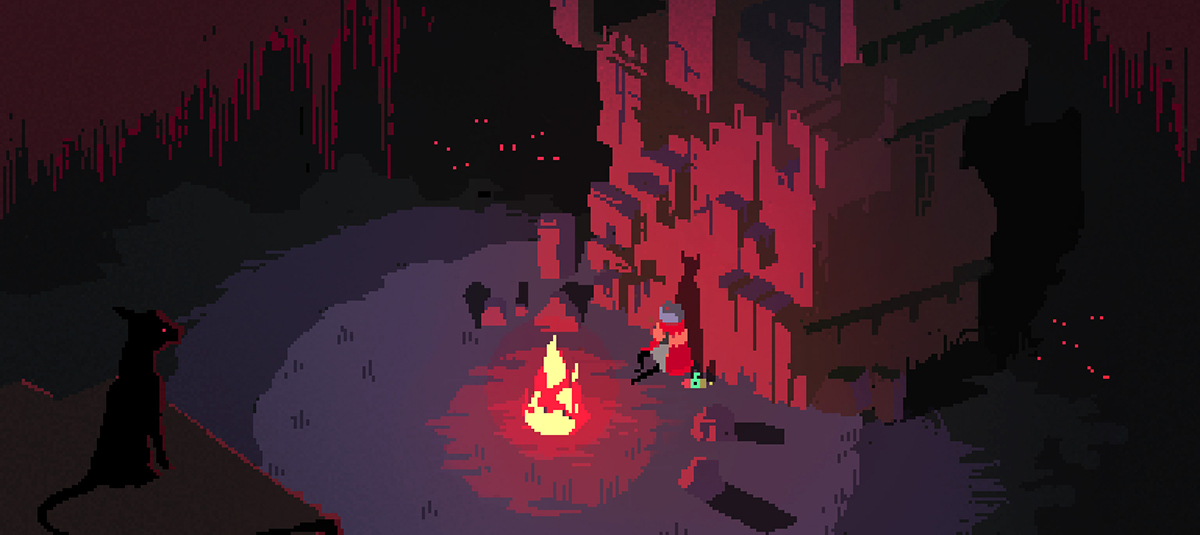

紹介作品3. Heart Machine『Hyper Light Drifter』

※Hyper Light Drifter

2016年リリース。Heart Machine氏が開発した2DアクションRPG。現代の技術で美しく再現された16bitのグラフィックと、シンプルかつハードなハイスピードバトルが話題に。世界最大のインディーゲームアワード「2017 INDEPENDENT GAMES FESTIVAL」ではグランプリをはじめとする3部門でノミネートされた。

言葉をいっさい使わずに物語を語ることは不可能ではないが、プレイヤーを自身の想像力のとりこにさせるほど優れた表現に成功した作品は少ない。『Hyper Light Drifter』は、その希有な好例のひとつだ。昨年リリースされたインディーゲームのなかで、まちがいなく5本の指に入る名作である。

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』には、「あの山は何だろう、あの光は何だろう?」と思わせるような地形的な仕掛けがたくさん配されている。プレイヤーはシステムに強制されるわけではなく、自分自身の意志でそこへ行き、何かしらの体験を得る。たとえば「ハイラル軍駐屯地跡」という場所の廃墟と、そのまわりで壊れたまま放置された「ガーディアン」のグラフィックは、かつてその場所で苛烈な戦いがあったことをプレイヤーに想像させる。

本作もこれとまったく同じ方法を用いているが、より複雑かつ自由な解釈が可能な、プレイヤーの想像力を引き立てるランドスケープの創造に成功している。マップの全景や端々のデザインのなかで繰り返し用いられる、角が上下左右を向いた正方形のイメージ。それに対応するように随所に放置された四体の巨人の遺骸や、戦闘の傷跡、廃墟――プレイヤーは快いアクションをこなしながら、意図的に迷うようにデザインされたマップのなかをさまよう。その彷徨のあいまに、立体的なストーリーが自然とプレイヤーの心のなかに生まれてくる、というしかけだ。

本作はアクションゲームとしても、『CrossCode』『Owlboy』に劣らない。だが、それでも本作の美点をひとつだけ挙げろと言われれば、グラフィックを通じた非言語的なストーリーテリングの素晴らしさにあると答えるだろう。いずれの作品においても、プレイヤーが戦う理由を説明するのは、ゲームによるテキストだった。しかし本作におけるプレイヤーの行動理由を決定するのは、プレイヤー自身がグラフィックから導いた解釈そのものなのだ。

かといって本作は、語ることを放棄したのではない。むしろ口述ではない、グラフィカルな仕草によって、さかんにコミュニケーションを図ろうとしている。したがって、この作品はプレイヤーの想像力が発揮されることを望んでおり、また当然向けられる想像力の矛先を、豊かなグラフィックの表現で受け入れようとしているわけだ。本作は私たちにまったく別の世界を想像させるための装置であると同時に、それ自体が想像される別の世界であり、その達成はたしかに他作品とくらべてユニークなものである。

上に挙げた作品は、ほんの一部に過ぎない

さて、注意深い読者のみなさまは、上記の3作品がすべて同一のジャンルに属することにお気づきだろう。いずれも主人公のキャラクターを動かして戦うアクションゲームで、2Dのピクセルアートが採用されており、流麗なアニメーションとプレイフィールが操作の喜びを与えてくれる作品だ。

さらにもう一つ、これらの作品に共通していることを付け加えるならば、すべての作品が、たった数名のチームによって開発されたという驚くべき事実である【※】。

紹介する作品のジャンルを2Dアクションに絞ったのは、インディーゲームが内包しているジャンルの数がそもそも無制限であるという理由による。インディーゲームにあまり触れたことのない読者でも文脈を理解しやすい2Dアクションのみにあえて絞ることで、今日のインディーゲームの豊かさを、逆説的に示唆できないかと考えたわけだ。ひとつのジャンルのなかでこれだけの多様性があるのだから、すべてのジャンルを見渡したときの景色も、なんとなく察してもらえるだろう。

ただし、これらの作品が2Dアクションにおける金字塔であることは断言しておこう。どれでもいいからプレイしてみてほしい、これはあなたのゲーマーとしての人生を、予想だにしなかった方向へと変えてくれるほどの魅力を持つものである。

|

したがって、上に記したのはBitSummit、ひいてはインディーゲームという潮流のなかのほんのわずかな一部分でしかない。

だが、インディーゲームの魅力は、むしろあらゆるものを飲み込みながら進んでいく、濁流のようなムーブメントの力そのものだ。なにしろ、2017年5月現在、インディーゲーム配信最大手のSteamで一日に販売される新作の数は、平均して10タイトルにものぼる。よく考えてみてほしい、一日に10本ものゲームが、大企業Valve社のクオリティ・アシュアランスを受けてパブリッシングされるのだ【※】。もはや一人の人間にそのすべてを把握することなど、不可能である。

※

注記しておけば、ゲーム配信プラットフォーム最大手のSteamと、その運営を行うValve社のQAの品質は、たとえば任天堂が自社製品に対して行うレベルには達していない。というのも、Steamの性格はそもそも販売代理のポータルサイトでしかないからだ。とはいえ、Steamで販売される作品がValve社のチェックを通過した、何らかの意味で「ゲームとして成立しているゲーム」であるのは間違いのないことだ。(by 藤田)

そこで最後に、この濁流の魅力的な光景そのものが、BitSummit会場内でどのように展開されていたかを写真とともにレポートさせていただこう。そこには、人種も国境も年齢も、さらには既存のゲームという枠さえも飛び越えていく、現代インディーゲームの魅力そのものが実体となって現れていた。