混沌とした魅力。環境から手作りした作品も…

|

会場を歩きまわれば、どんなにニッチなジャンルであっても、その文法を採用したゲームを見つけることができる。象徴的だったのは、「ゲームという枠さえも飛び越えてしまう」ような体感型の作品が数多く出展されていることだ。VR技術を用いた作品の展示はもちろんのこと、もはやコントローラーやディスプレイや開発エンジンまで自己流で作ってしまうチームまでもが所狭しと並んでいるのだ。

たとえば株式会社ココノヱの『ピーポーパニック!』は、プロジェクターを用いて、会場の地面に町の映像を映し出した作品だ。

視点は鳥瞰で、町中には人が歩いている。十数名のプレイヤーが、釣り竿の先にぶら下げられたUFOのおもちゃを映像の上に垂らす。するとおもちゃに仕込まれていたセンサーに反応して、プロジェクターのなかの人間たちがUFOに吸い込まれていく。制限時間内に、いかに多くの人間を吸い上げられるかがゲームとしての目標だが、実際に遊んでみれば、プレイヤー同士が協力して人間を釣るという行為自体が楽しい。大人も子供もおなじくらい夢中になって、あわれな人間たちを吸い上げていたのが印象深かった。

また、株式会社ワン・トゥー・テン・ホールディングスの『Fighting ANATOMe』という作品も印象的だ。

これは、会場に白いカーテンで仕切ったブースを用意し、そこに来場者を招き入れ、彼らの身体を3Dスキャンして、そのまま格闘ゲーム内に登場させるという、なかなか奇抜なアイデアの作品だ。

3Dスキャンの技術そのものは飛び抜けて珍しいものではないが、驚くべきはスキャン後に画面に現れるまでの時間だ。スキャンを終えて出て来ると、もう画面のなかに自分の姿があり、すぐさまコントローラーを握って対戦することができる。もちろん、処理速度を稼ぐために3Dスキャンされたデータ自体はローポリゴン化されているのだが、それがかえって初代プレイステーションのような風味を出しているのも心憎い。

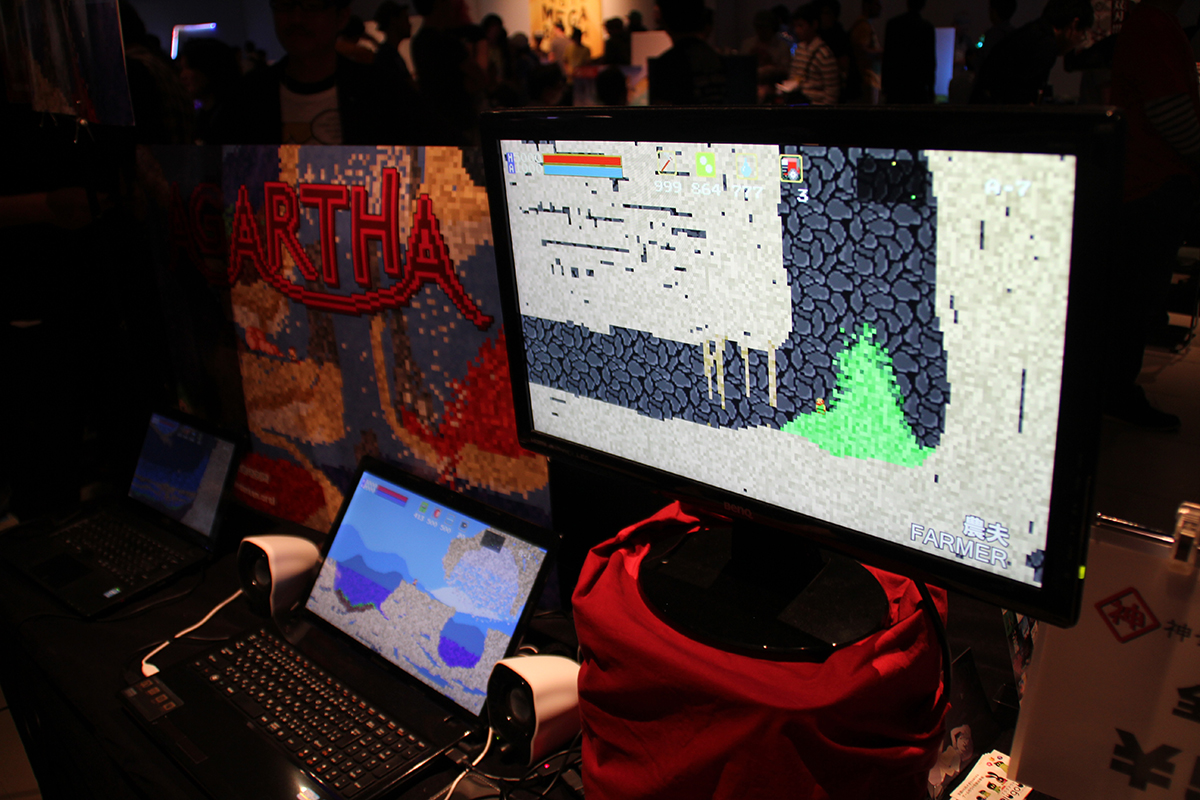

神奈川電子技術研究所の『AGARTHA』は、すべてのドットに物理演算が行われる2D探索ゲームだ。

『Terraria』や『Minecraft』には、支えがなければ下に落ちてしまう砂が登場した。本作は、その砂の概念をゲーム内の1ドットに移し替えてしまった奇作である。画面を見た印象としては、こぼれていく砂の一粒がひとつのドットで描かれている、という感じだ。ファミリーコンピュータのグラフィックで砂時計を再現したようなものである。

本作の恐るべきところは、Unityなどの開発エンジンをいっさい使用せず、すべてのゲーム内の物理法則をC++【※】で構築したという事実である。もちろんプログラムとしてはずっと昔から実現可能だったわけだが、処理落ちせずに同じことをやるだけのマシンパワーを確保するには、現代まで待たなければならなかった、というわけだ。これは技術系の人間にはたまらない逸話であって、ゲーム自体の品質もさることながら、本作が生まれてきた文脈そのものが抜群に面白い。

※C++

汎用性の高いプログラミング言語。そのため物理法則演算なども実際に可能だが、いわゆる物理エンジンを含むゲームエンジンを使うのが一般的。

「ゲームへの愛」で生まれた共同体

個別のゲームと同様に素晴らしかったのは、あらゆる人種、国籍、年齢を越えたコミュニティが生まれていたことだ。

私と一緒にコントローラーを握って協力プレイを試みてくれたとある東洋人の青年は、しきりに私のプレイを賞賛し、敵を撃墜するたびに「うまいぞ!」と韓国語で叫んでくれた。あるデベロッパーは私とコミュニケーションを取るためにスペイン語とフランス語を試し、私は日本語と英語を試したが、どうにも伝わらなくて、互いに笑ってしまった。私たちが会話を試みていたすぐ後ろのブースには、言葉が通じないにもかかわらず、五歳の子供とその父にゲームのプレイ方法をなんとか伝えようとする、たったひとりで製作した自作を出展した日本人開発者がいた。

|

まったく異なる場所に生まれ、異なる時代を生きてきたにもかかわらず、ここまで豊かな人間どうしの連帯が可能だったのは、なぜだろうか。

それは、私たち全員がひとつの文化――ゲームへの愛――を共有しているからだ。

コントローラーを握った女の子が「クロノ・トリガーみたい!」と叫ぶ、すると側でプレイを眺めていた髭だらけのデベロッパーが「イエス! クロノ・トリガー!」と応える。そのすぐ側でTwitchのライブストリーミングが会場の模様を中継し、特設ステージの壇上に須田剛一氏【※1】や五十嵐孝司氏【※2】が登場する。立命館大学ゲーム研究センターのブースに学生作品が展示され、ファングッズを販売するアメリカのコミュニティ「Fangamer」(リンク先は日本版)のブースがあり、人間そのものと見紛うようなアンドロイドが自分の身体にマウントされたディスプレイでゲームをするように勧めてくる。

|

※1 須田剛一

1968年生まれ。いまはなきヒューマンにプランナーとして入社し、『スーパーファイヤープロレスリング』シリーズ、『ムーンライトシンドローム』を手がけたのち独立してグラスホッパー・マニファクチュアを創立。代表作に『シルバー事件』、『killer7』、『ノーモア★ヒーローズ』など。

※2 五十嵐孝司

1968年生まれ。日本のゲームデザイナー。株式会社ArtPlay代表取締役プロデューサー。 1990年、コナミ(当時)に入社。『ときめきメモリアル』などの開発に関わったのち、『悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ』のプロデューサーとなる。2014年に退社し、株式会社ArtPlayの立ち上げに関わる。同氏の最新作『Bloodstained: Ritual of the Night』が、米クラウドファンディングのKickstarterで550万ドル以上集めたことでも話題となった。

初日の開場時間が終わったあとも、コミュニティの連帯は続いていく。ゲームライターの福山幸司氏はビールジョッキを傾けながら、インフォコム社の作品群から連綿と続くアドベンチャーゲームの歴史を語る連載の企画書をこっそりと見せてくれ、AUTOMATON編集部の海瀬実氏はそれに応えるように企画の素案を次から次へと話してくれる。IGN JAPAN編集部の今井晋氏とクラベ・エスラ氏は、京都のとあるバーでウイスキーを味わいながら、筆者とともに夜更け過ぎまで「優れたゲーム」を定義する試みに付き合ってくれた。

日本人デベロッパーのyuta氏、ところにょり氏との会話も興味深かった。ところにょり氏は梅雨ごろのリリースに向けた新作『あめのふるほし』の内容を真剣に語ってくれ、またyuta氏は自作『Strange Telephone』のアップデート内容をこっそりと耳打ちしてくれた。

『あめのふるほし』という新作を制作中です。

— ところにょり (@tokoronyori) May 14, 2017

機械しかいない、汚染された大気に覆われた惑星は、雨の日にだけ空気が澄み視界が晴れます。そのときにだけ動ける大きな機械が、仲間の残骸から遺言を拾い集めながら、ただひたすらに歩き続けていきます。

梅雨入り(本州)までにはリリースしたいです! pic.twitter.com/LWODk6aGeL

筆者が体験したすべての会話に共通して言えることだが、その内容それ自体よりも、彼らが熱をこめて話をする態度そのものが、このイベントの意義を十全に説明しているように思われた。

取材を終えて

こうして2日間の取材を終え、私は電ファミ編集部の担当者と打ち合わせを行った。「どうでしたか、BitSummitは」という質問に対し、私の口はほとんど無意識のうちに、こんなことを言った――「あのイベントに行けば、いまのインディーゲームというものが何なのか、そこで何が起こっているのか、すべてがわかります」。

この発言が本当に信頼できるものなのかどうか、通話を終えたのちに内省してみたが、いまでも基本的には、その気持ちに変わりはない。

|

この言葉につけ加えることがあるとすれば、インディーゲームはそれ自体が計測不可能なほどの勢いで成長しているムーブメントであり、一年後にどのような変化を遂げているのかは誰にもわからない、ということだ。そしてもう一つ確かなのは、来年に開催されるであろう6度目のBitSummitに訪れれば、その時点でのインディーゲームのすべてをかなりの部分まで、もう一度知ることができるだろう、ということだ。

そもそもBitSummitというイベントの始まりは、「日本のインディーゲームを世界に」というコンセプトだった。しかし5回の開催を経て、インディーゲームというコミュニティそのものが、よりインターナショナルなものに変化したことが明確になった。これは会場の様子から知ることができるし、主催者ジェームズ・ミルキーのクロージングスピーチにもあったとおりだ。

筆者は基本的に、この発言には好意的だ。本イベントのコンセプトが、世界のインディー市場を反映するものに変化したのは喜ばしいことだ。というのは、インディーゲームにおいては、我々がふつうのプロダクトに想像する「日本市場」などというものは存在せず、ただひとつの「世界市場」があるだけだからだ。この発言の根拠は、インディーゲームのメインの流通経路がインターネットによるからだ。

ただし、この言葉が一分の批判もなく賛同できるものであるかは難しい。やはり、そのことも書いておこう。

国内のスマホゲームの動向を追い続けている名門レビューサイト「iPhone GameCast 戦うゲームブログ」には、BitSummitの不透明な選考基準と現状についての批評が掲載されている。ふだんプレイするゲームの出自が国内/海外であるかどうかについて、あまり区別しないよう意識している筆者は、この意見に完全に同意するものではない。しかし、心情的には非常に納得できるものだ。

|

筆者は視点が国内から世界に向くこと自体は悪いことではないと思うのだが、少なくとも「なぜそうなったのか」について、もっと説明があっても良かっただろうと思う。そうでなければ、コンセプトの変更がなし崩し的に行われたと見られても仕方ない。このあたりは、出展審査の基準がそもそも不透明なことも問題だろう。事実、実際に参加した感覚としても、「国内のものを推奨する」という基準から「国内外を問わずクオリティの高いものを推奨する」という基準にシフトしているようには感じられた。

イベント自体が過渡期にあることを考慮すれば、審査基準についての言及がなかったことにはぎりぎり目を瞑ることができるが、次回には主催者側から、ぜひ明確な出展基準を打ち出してほしい。

優れた文化交流としてのBitSummit

最後に、やや厳しいことを書いた。だが、いずれにせよこのイベントでは「日本/外国」といった区別はすでに無効となり、すべての参加者がただゲームを愛するために集まっている。そのことは、やはりインディーゲームという巨大な文化の総体を表すものであると同時に、より大きな意義を持つと筆者は考える。

いまやBitSummitはゲームイベントであると同時に、もっとも優れた文化交流の好例でさえある。それは、いまだに根強い「差別」や「社会格差」といった一般的な社会問題への、ひょっとしたら実現可能な解決策を示唆するものですら、あり得るのではないか――。総来場者数9346人にのぼった今回のBitSummitの熱気は、筆者にそんな思いをもたらし、深く信じさせるほどの体験であった。市井のゲームライターとして、またひとりのゲームファンとして、いまから次回開催が楽しみでならない。

最後になってしまったが、拙い取材に快く応じてくれたすべての参加者と、さまざまな打ち明け話をこっそりと伝えてくれた開発者たちに、誌面を借りて謝意を表明する。約束通り、あなたがたの「オフレコ話」は一言も漏らさなかったはずだ。