評論家・編集者の中川大地氏が、2016年8月に発表した『現代ゲーム全史−−文明の遊戯史観から』(早川書房)は、コンピュータの誕生から現在までの100年に及ぶ、日本を中心としたデジタルゲームの歴史を、一貫した流れとして語り尽くしている大著である。

また同書では、テクノロジーの発展と社会文化の変化の中で、ゲームが社会をどう反映し、また社会をどう変えていったかを語るという、人類史の“遊戯史観”が提示されている。

(画像はAmazonより)

『現代ゲーム全史』において、日本のデジタルゲームが発展していく上でとりわけ大きな意味を持つとして取り上げられているのが、1980年代前半に『ゼビウス』『ドルアーガの塔』といったアーケードゲームを送り出した遠藤雅伸氏と、『ポケットモンスター』のクリエイターである田尻智氏との関係だ。

遠藤氏のゲームの熱心なファンであった田尻氏が、やがて自らゲームの作り手となって『ポケモン』を生み出し、それが2016年に登場して全世界で大ヒットした『Pokémon GO』(以下、『ポケモンGO』)にまでつながっていく流れは、日本はもとより世界のゲーム史にとって、極めて重要な“軸線”になっている。

「ゼビウス」がなければ「ポケモン」は生まれなかった!?———遠藤雅伸、田尻智、杉森建がその魅力を鼎談。ゲームの歴史を紐解く連載シリーズ「ゲームの企画書」第一回

ちなみに、この遠藤氏と田尻氏の関係については、当サイトの連載シリーズ「ゲームの企画書」第一回において、遠藤氏と田尻氏が自ら登場して詳しく語っているので、そちらもぜひ参照してほしい。

また、『ゼビウス』から『ポケモンGO』へと至るゲーム史のこの流れには、日本の文化史におけるもう1人の重要人物が関係している。それが人類学者の中沢新一氏だ。

1980年代当時、ニューアカデミズムの旗手として脚光を浴びていた中沢氏は、「ゲームフリークはバグと戯れる」というエッセイで、『ゼビウス』を題材とした本格的なゲーム論を展開している。ここで語られている“ゲームフリーク”こそ、当時『ゼビウス』をプレイしていた田尻氏やその友人たちであった。

さらに中沢氏は、1997年に発表した著書『ポケットの中の野生』で『ポケモン』ブームをいち早く予見し、このゲームの持つ文化史的な意義を見いだしている。この中沢氏の“ゲーム批評史”における活躍については、『現代ゲーム全史』の著者である中川氏も大いに注目しており、こちらのインタビューでも、中沢氏のゲーム論について語っている。

さて、去る2017年1月27日に東京・下北沢の本屋B&Bで、『現代ゲーム全史』の刊行を記念したトークイベント「日本ゲームよ、逆襲せよ『ゼビウス』から『ポケモンGO』への歴史をこえて」が開催された。そのゲストとして著者の中川氏とともに登壇したのが、遠藤雅伸氏である。

先に紹介したように、ゲーム史におけるキーパーソンの1人であり、また開発者としてゲームの進化を自ら体験してきた人物である遠藤氏は、このイベントのゲストとして最もふさわしいと言えるだろう。中川氏自身もイベントの冒頭で、「本書の刊行イベントでゲストをお呼びするのであれば、遠藤さん以外にはあり得なかった」と語ったほどだ。

さらにこのトークイベントの会場には、中沢氏も姿を見せていた。サプライズ的な登場ではあったが、中沢氏が『ゼビウス』や『ポケモン』との出会いを自ら語るという、極めて貴重な場となっていた。

ゲームファンにとって非常に興味深い一夜となった、このイベントの模様をお伝えしよう。

取材・文/伊藤 誠之介

70年代:アタリ・ジャパンに行きたくてナムコに入社(遠藤氏)

今回のトークイベントは『現代ゲーム全史』の構成に即して、1945年からの戦後日本人の文化史を、社会学者の見田宗介氏による文化史的枠組みに沿って約15年のスパンで区分し、その流れからゲームの発展を語っていく形式を採っていた。そしてゲーム開発者である遠藤氏が、各時代にどのようにしてゲームに取り組んできたのか、またその時代のゲームをどう見ていたのかを、中川氏が聞くことで進行していった。

ここでは、トークの中で特に興味深い点を、ピックアップしてお伝えする。

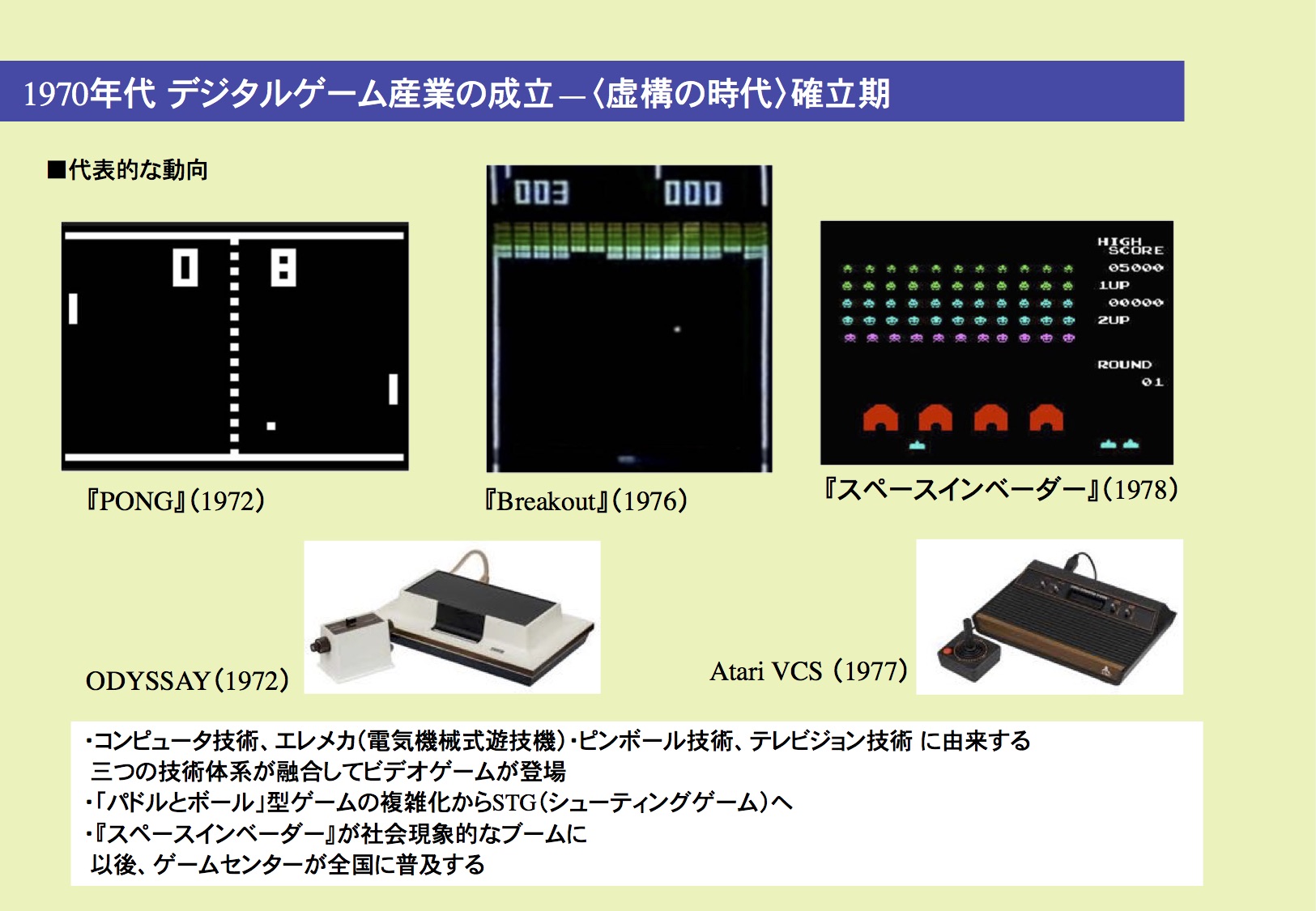

コンピュータが誕生し、その研究の過程でデジタルゲームが生まれた1950年代〜1960年代は、《理想の時代》《夢の時代》と区分される。そして《虚構の時代》と区分される1970年代後半に入ると、『ポン』や『Breakout(ブロックくずし)』といったコンピュータゲームの登場によって、それまでは大学などでしか触れることのできなかったコンピュータに、民間の人々が直接触れることができるようになった。そして1977年に『スペースインベーダー』が大ブームとなり、コンピュータゲームが本格的に普及し始める。一方でこの時代には、オデッセイ【※1】やAtari 2600(Atari VCS)【※2】といった、ファミコン前史となる家庭用ゲームハードも誕生している。

※1 オデッセイ

マグナボックス社が1972年に発売した、世界初の家庭用ゲーム機。コントローラーの左右についている2個のダイヤルで、垂直と水平の動きを操作する。画面表示は巨大な白いドットのため、イラストが印刷されたプラスチックシートをTV画面に貼り付けて、ゲームの見た目を変化させたほか、おもちゃの紙幣やチップも付属していた。

※2 Atari 2600

アタリ社が1977年に発売した家庭用ゲーム機。ファミコン以前にアメリカで大ヒットして、家庭用ゲーム機市場の基盤を築いた。発売当初はAtari Video Computer System(Atari VCS)という名称だったが、1982年に後継機種のAtari 5200が発売された際に、Atari 2600に改名された。この時代にはまだ学生だった遠藤氏だが、「『スペースインベーダー』は当時の大学生の常識としてプレイしていた」とのこと。また遠藤氏は、日本でも発売されたアタリ社製ハードのゲームに、特別な思い入れがあるという。

(中川氏pdf 4ページ目 1970年代より)

遠藤 雅伸氏(以下、遠藤氏):

Atari 2600の上級バージョンで、Atari 5200というハードがあったんですけど、それ以外にAtari 800というパソコンがあって、これでAtari 5200のゲームが遊べたんです。当時、僕は貧乏学生だったんですけど、お金持ちの友達に「Atari 800ってスゲェな」と言っていたら、そいつがAtari 800を買ったんですよ。おかげでずいぶん遊ばせてもらって(笑)、すっかりアタリファンになりました。

中川 大地(以下、中川氏):

遠藤さんがゲームを作る側に回ったプロセスは?

遠藤氏:

僕は高校の時に演劇をやっていて、大学では映画を撮ったりしていたんです。そうした総合芸術的なものの未来を考えた時に、コンピュータを使ってビジュアルとサウンドを使ったものが、新たな総合芸術になるんじゃないかと思ったんです。

本当はアタリ社に行きたかったんだけど、英語ができないので。アタリ・ジャパンの親会社がナムコだったから、ナムコ【※】に行って「アタリ・ジャパンに行きたいんですけど」って言ったら、ナムコの人事担当の人がおもしろがってくれて。それで「ウチに来なさいよ」ということになって、何も知らないヤツを会社に入れてくれたんですよ。

(画像はバンダイナムコエンターテインメント公式サイトより)

中川氏:

その時に、コンピュータのスキルは?

遠藤氏:

まったくなかったです。だから、ナムコに入って1カ月ぐらいでプログラミングを覚えて。

中川氏:

今聞いた、遠藤さんのゲーム業界への入り方は、当時は画期的だったと思うんです。それまではコンピュータ技術者がゲームを作っていたと思うんですけど、この時代からは遠藤さんのように、映像や演劇をやっていた人がゲームを作るようになるっていう。

遠藤氏:

そうですね。(技術を見せるのではなくて)キレイなもの、新しいものを見せるっていうことを考えて。自分としては、ずっと新しいものを作りたいというのがあって。だから同じ系統の作品を連作してはいないんですね。

80年代前半:既にナラティブの理念形を示していた『ゼビウス』

1980年前半には、アーケードと当時のパソコン(マイコン)でゲーム市場が確立されて、現在の原型となる多種多様なコンピュータゲームが登場している。また、1970年代後半からのアニメブームが『機動戦士ガンダム』の登場で大きなうねりとなるなど、ゲーム以外の日本のサブカルチャーも、大きく動き出している。

そんななか、アーケードで登場したのが、遠藤氏の『ゼビウス』だ。

(中川氏pdf 5ページ目 1980年代前半より)

中川氏:

ファミリーコンピュータが誕生したのと同じ1983年に、遠藤さんがアーケードで『ゼビウス』を作られたわけですが。『ゼビウス』が画期的だったのは、画面上で展開される反射神経的な快楽だけではなくて、ゲーム画面の先にもっと大きな不可視の世界が存在していることですよね。バックストーリーがあったり、それを感じさせる敵キャラの動きであったり。

遠藤氏:

『ゼビウス』はまず、グラフィック的な部分でチャレンジをしています。それ以前は透明を含めて3色だったのが、7色に増えたのを色相を犠牲にして輝度に振ることで、(グラデーションによって)立体感を表現しました。

あとは、『伝説巨神イデオン』【※】に出てくるバッフ・クランのメカが、全部同じまだら模様が入っていて統一感があったので、『ゼビウス』の敵にも全部、同じ赤い点滅を持たせたんです。その点滅が全部同期しているのは、プログラムが簡単だったからなんですけど、そのおかげで「ヤツらはみんな1つにつながっている」という感じが出たんですね。

※伝説巨神イデオン

富野喜幸(現・富野由悠季)氏が、『機動戦士ガンダム』に続いて総監督を務めたSFアニメ。1980年〜1981年にTVシリーズが放送されて、1982年には完結編となる劇場映画が公開された。バッフ・クランは、同作で人類と対立する異星人のこと。ちなみに遠藤雅伸氏は後に、富野由悠季監督のTVアニメを原作としたファミコン用ソフト『機動戦士Zガンダム ホットスクランブル』を制作している。

ここで大事なのは、最初にストーリーを作って、それに従ってゲームを作っているのではないということです。ゲームのキャラクターとしていろんなメカを作っているなかで、「こっちのメカのほうが後から作られた感じがする」といったものを後付けで理論武装していく形で、ストーリーが構築されているんですね。

後からストーリーを書いているので、ゲームの中では断片的な情報としてしか出てこない。それは今の言葉で言うと“ナラティブ”【※】そのものなんですけど、そこから「敵の攻撃がだんだん強くなっていく」だとか、「敵の意志を感じる」だとか、いろいろと感じ取ってくれた人がいて。

※ナラティブ

英語の“narrative”は、物語やその語り口、話術といった意味を持つ(日本語の“物語”という言葉が持つニュアンスとかなり近い)。日本では近年、ゲームにおける“ナラティブ”を「ゲームでの体験を通して、プレイヤー自身が自分の内に構築した物語」といった意味で使用することが多くなっている。その際、固定された“ストーリー”と対比する形で、インタラクティブな物語という意味で“ナラティブ”という言葉が使用される場合もあるが、英語の“narrative”と“story”の間に、そのような意味の対比があるわけではない。

ユーザーエクスペリエンス(ユーザーが得る満足感)として良いものを作ることができたんだと、今になってみればわかるんですけど。でも当時にしてみれば、やってみたいことをただやってみただけだよ、みたいなところもあるし。

中川氏:

『ゼビウス』がもう1つ画期的だったのは、地上物を撃つことができる点ですよね。ナスカの地上絵みたいなものが描かれた美しい世界に、プレイヤーが直接アクセスできる手段になっているわけで。

遠藤氏:

『ゼビウス』のゲームデザインは基本的に、マーケティングから生まれています。まず当時は、画面がスクロールするゲームが生まれ始めた時代だったので、そうしたものを入れようという流れですね。あとは、弾を撃ち分けるというのもすでに行われていたので、それを使って何かできないかという点です。

当時すでに、真横から見た『スクランブル』【※1】や、斜め上から見た『ザクソン』【※2】といったゲームがあったんですが、それらと『ゼビウス』の何が違うかというと、真上から見ているのでわかりやすいということですね。

※1 『スクランブル』

1981年にコナミ(当時)がアーケードでリリースしたシューティングゲーム。宇宙船が正面へのショットと、斜め下に投下するミサイルを使い分けて敵基地を攻撃していく。横方向への強制画面スクロールを採用した初期のゲームの1つ。

※2『ザクソン』

1982年にセガ(当時)がアーケードでリリースしたシューティングゲーム。クォータービューによる斜め見下ろし画面で表示されており、高さの概念が存在する。プレイヤーは左右の移動と上昇・下降を操作し(前方への移動は強制スクロール)、正面へのショットで敵や地上の施設を破壊しながら進んでいく。

(画像はWii Uバーチャルコンソール版。任天堂のホームページより)

それから背景が真っ黒ではなく緑の森や青い水という、有り体に言うとフックのかかりやすい表現ですね。そこに違和感のあるものが出てきて、侵略されている感じがする。そしてどんどん先へ進んでいくと、次々に新しい敵が現れて、だんだん強くなっていくような気がする。そのあたりは経験的なナラティブによって、生まれたものだと思うんですけど。

あとは根本的な思想として、敵の側も死にたくないっていうのがあって。だから弾を撃ったらすぐ逃げていく。それを追っかけていって、敵を撃って得点するっていうゲームなんですけど、でも『ゼビウス』は、あんまり得点に意味のあるゲームじゃないと思うんですよね。どちらかというと「何面まで行ったよ」ということが、自分の中にすごくあって。それも面じゃなくて「グルグル回って盆踊りしてるところまで行ったよ」とか「花火のところまで行ったよ」とか、そういう言い方ですよね。

ところが1000万点を目指すプレイヤーの人たちが現れた。でも1000万点まではいけなくて、996万点を超えるとケタ上がりの計算がバグって、最終的にはゲームが止まるんですけど。誰もそんなところまで遊ぶとは想定していなかった。

中川氏:

そういう、作り手側が想定していなかったような遊びをすごく誘発したのが、『ゼビウス』の大きな特徴だったと思うんです。プレイヤーのムーブメントが、それまでのゲームとは段違いに起きていて、それを誘発するものが『ゼビウス』にはあったということが、その後のゲームの歴史につながっていった。

遠藤氏:

そうですね。そのための攻略本(『ゼビウス1000万点への解法』)を、大堀康祐さんと中金直彦さんが一緒に作って、それを田尻智さんが引き受けて。そして、その本を手に入れた人たちの間で、攻略法がどんどんと伝播されていくわけですね。それとともに、街のゲームセンターにノートが置かれるようになって、そのノートに攻略法が書かれたりだとか。

そういったなかで、自分の地元ではないゲーセンのノートを見に行くという行為が出てきて。知らないヤツが店に来て、ゲームをやらずにまずノートのところに行くと、「スパイ」と言われるわけです(笑)。それを撃退するために、ノートに嘘の攻略法を書いておいたりだとか(笑)。だから『ゼビウス』ってじつは、コミュニケーション的な要素も多かったのかなって思うんですよ。今はネットがあるので、誰かが何かを発見した途端に、世界中の人が知っているという状況ですけど。

中川氏:

情報を発見してそれを共有するプロセスに、1人1人の能動性が必要だったわけですよね。それによってかえって、そこで生じるコミュニティの濃厚さが生まれていたと思うんです。そういう意味で『ゼビウス』には、この前にも後にもあり得なかった、歴史的なタイミングの良さがあったと思います。

この後になって、コンピュータの表現能力がもっと上がっていってしまうと、ストーリーなどを説明しすぎちゃうと思うんですよ。技術的な制約の中で最大限の表現をするということが、いい具合の謎感につながっていった部分がありますよね。

遠藤氏:

今の作家だと、その効果をわざと狙っているのが、上田文人【※】さんですね。このあいだ発売された『人喰いの大鷲トリコ』にしても、ビジュアル的には非常に高いものを見せてくれているんですけど、内容的にはほとんど説明しない。説明しないことが、ナラティブを作っていく。今、いちばんナラティブを意識してゲームを作っているのが、上田さんだと思います。

(画像は『人喰いの大鷲トリコ』。プレイステーションの公式サイトより)

中川氏:

その意味では『ゼビウス』が、ゲームにおけるナラティブの理念形みたいなものを、実現していたところがあったと思いますね。

80年代後半:『ドラクエ』の登場と日本人にとってのゲーム

1980年代後半になると、ファミコンブームによってコンシューマゲームがデジタルゲームの主役へと躍り出る。そんななかで1986年に登場したのが『ドラゴンクエスト』だ。この作品によって、それまではパソコンゲームのカルチャーだったRPGが、子どもから大人まで、日本の幅広い層にプレイされるようになった。

(中川氏pdf 6ページ目 1980年代後半より)

遠藤氏:

『ドラクエ』は素晴らしいですね。「たいようのいし」や「あまぐものつえ」といった、3つのアイテムを集めたら先に進めるというのは、典型的なナラティブの手法なんです。アメリカで数年前にこれを、“メルセデスメソッド”【※】という形で紹介している人たちがいるんですけど、でも日本では30年前に、『ドラクエ』がすでにやっているんですよ。

(画像はGDC Vaultのホームページより)

逆に言うと、日本ではそういうことを明文化してこなかった。誰でも知っている“暗黙知”として、明白知にしてこなかったことで、世界から遅れているように見られてきたわけです。

ここで話題は時代を一気に飛び越えて、MMORPGとなった『ドラゴンクエストX』についての話となった。

遠藤氏:

『ドラクエX』をプレイしている人の80%以上がソロプレイらしいんです。それは、MMOの持っている良い点だけを吸収して、悪い点を全部排除しようとしているからですね。他人とパーティーを組んでいる時に、ヒーラーに電話がかかってきてそいつが途中で抜けたら、パーティーは全滅するじゃないですか(笑)。でも『ドラクエX』では、AIで動くヒーラーを出せば続きができるんですよ。それだったら生身のキャラなんかいらないよって、みんなAIのパーティーでプレイするわけです。

中川氏:

そのAIの使い方は、『ドラクエIV』以来のAIのポリシーに通じますよね。AIを使った他者感というか。

遠藤氏:

でも堀井雄二さん【※】は、「ネットって癒やされるよね」って言うんです。じゃあ堀井さんは、何に癒やされるのかというと、自分自身は1人で勝手にプレイしているんだけど、同じ世界で誰か他の人が動いているのを見るのがいいって言うんですよ。他の人と関わりたくはないんだけど、世界のパーツとして他の人が存在しているのが嬉しいっていう。これってFacebookとか、今のネットそのものじゃないですか。

※堀井雄二

アーマープロジェクト代表取締役。『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親で知られるゲームデザイナー。学生時代からフリーライターとして活動し、その後、アニメカルチャー誌「OUT」の読者コーナーなどを担当。『ポートピア連続殺人事件』などを手がけるかたわら、週刊少年ジャンプのゲーム紹介ページを担い、その後も『ドラゴンクエスト』シリーズ、『いただきストリート』シリーズなどゲームデザイナー業を中心として活躍。

中川氏:

海外で作られたネットゲームは、人間同士がガチで競争しあったりだとか、人間同士が煩わしいコミュニケーションを取りながら、一緒に何事かを成し遂げようという形なんですけど、日本のソーシャルゲームの発展では、むしろソーシャルの要素をどんどん簡略化していってますよね。

遠藤氏:

ソーシャルでなければ成り立たないというふうには、持っていっていないですよね。

中川氏:

コミュニケーションはないんだけど、他者とのつながりをユルく感じることができる。そのへんの設計の仕方が、すごく日本的というか。それも遠藤さんがさっきおっしゃった、日本ゲームが培ってきた暗黙のノウハウを明文化すると、世界的な意義があるんじゃないかということの1つのような気がします。

遠藤氏:

「MMOなのになんでソロでやるんだよ」と考えるのは、テクノロジードリブン【※】のゲームを作っている国の人たちが、やっぱり圧倒的に多いわけです。そういう人たちは、誰かをやっつけることで自分がその相手よりも上にいることを証明したい、という形になるんですけど、日本人はその形が大嫌いなんです。

※テクノロジードリブン

新しい技術によってもたらされる、今までとは異なるサービスやビジネス、製品が普及すること。ゲーム業界的には、新しいゲームエンジンやゲームシステムのことを指すことが多い。

そのいい例として出てきたのが、『スプラトゥーン』ですよ。FPSやTPSで相手の頭を撃ち抜くのがいちばん高得点だというのが、日本人は大嫌いですよね。それに対して『スプラトゥーン』がやったことは、弾丸の代わりにインクが出るように変えただけです。それに従って、残りのゲームデザインを変更しているだけなんですね。

(画像はSplatoon(スプラトゥーン) 紹介映像より)

(対戦相手を撃たなくても)追ってくる相手から逃げ回って、まわりの壁をインクで塗っていれば、自分が貢献した状態で勝てるなんて、素晴らしいじゃないですか。

中川氏:

日本ゲームは、アメリカ中心にデザインされたゲームの骨格を輸入してくるんだけど、そのゲームデザインをまったく別物に変えてしまう。

遠藤氏:

『ドラクエ』がその典型例ですよね。『ドラクエ』でおもしろいのは、堀井さんは「○○ですか? はい/いいえ」って、いろんなものをプレイヤーに確認させたいんですよ。それで「いいえ」を選んでも、結局「はい」を選ぶまでは同じ質問を繰り返すんだったら、そんなの選ばせなくてもいいだろうと、僕は思っちゃうんです。でも堀井さんは、プレイヤーに自分で「はい」を選んでほしいと思っている。そのへんはすごく丁寧に作っていますよね。

僕はこの時代、『ウィザードリィ』のファミコンへの移植【※】をやってたんです。『ウィザードリィ』ではパーティが全滅すると、キャラクターが失われるわけなんですけど、ファミコン版では全滅して墓が建つ前にリセットボタンを押せば、全滅をなかったことにしてキャラクターが助かるように、わざわざ作ったんです。

※『ウィザードリィ』のファミコンへの移植

『ウィザードリィ』は1981年にApple IIで発売されたダンジョンRPG。PC-8801などに移植されて日本でも熱狂的なファンを獲得し、『ドラゴンクエスト』をはじめとする多くのゲームに影響を与えている。1987年には、独自のBGMやモンスターデザインが使用された、ファミコンへの移植版が発売されている。

プログラム的には、全滅した瞬間にデータを書き換えればいいんですけど、墓が建つまではデータを書き換えずに、わざとガマンしているんです。これってすごく大事なことで、ルールで許されてさえいれば、みんなチートするのは好きなんですよ(笑)。そういう部分に余裕を持たせて作るのが日本的かなと。それを絶対に許さないっていう作り方じゃダメなんですよ。

中川氏:

海外のゲームって、さっきの「いいえ」を選ぶみたいなムダなものって、基本的に入れない発想じゃないですか。でも日本のゲームはそういう、意味のないインタラクションを入れる余裕がありますよね。それ自体が遊びの快楽なんだっていうのを、ちゃんと追求していってるわけですよね。

|