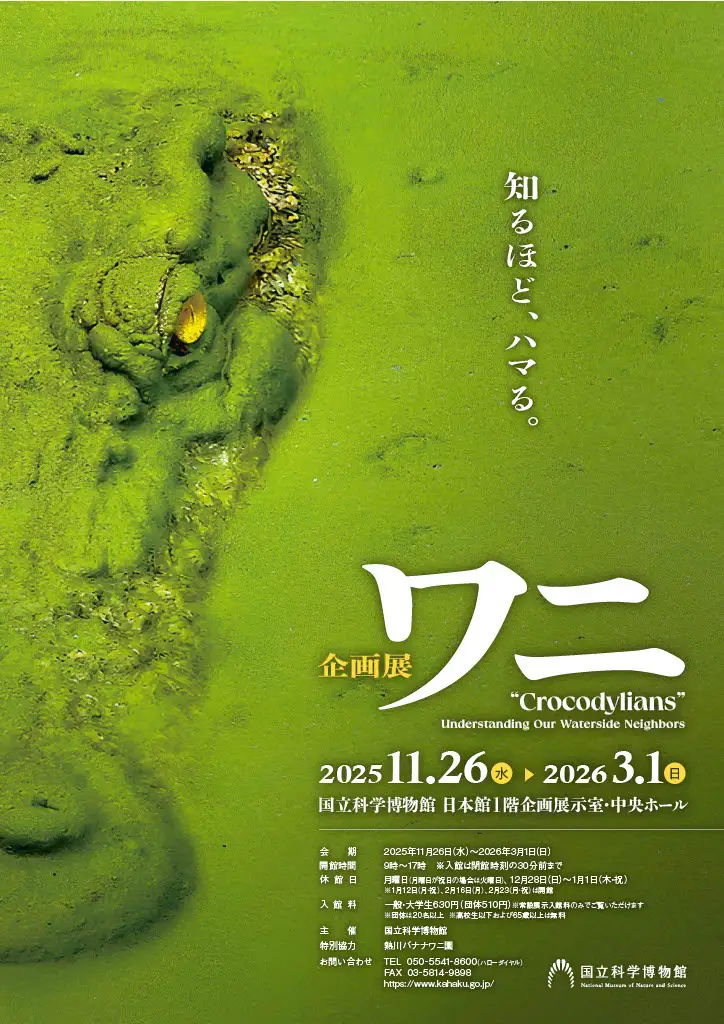

国立科学博物館は、ワニに特化した企画展「ワニ」を開催すると発表した。本展は「知るほど、ハマる。」をテーマに、11月26日から2026年3月1日まで日本館1階企画展示室および中央ホールで開催される予定だ。

✣✣––––––––––––––✣✣

— かはく【国立科学博物館公式】 (@museum_kahaku) November 12, 2025

✨🐊開 催 予 告🐊✨

✣✣––––––––––––––✣✣

企画展「ワニ」

◆会期:2025年11月26日(水)~

2026年3月1日(日)

◆場所:#国立科学博物館

どうぞお楽しみに!

https://t.co/pPy8W2Y8WQ pic.twitter.com/y0mRCPFD4a

本展示では、初公開の標本を含む世界中のワニの剥製や骨格標本が展示され、ワニの多様な姿や生態を知ることができる。

また、人とワニの歴史的な関係性にまつわる展示もあり、実在の古文書を通してワニとの向き合い方を学んだり、ワニが絶滅の危機に瀕するまでの軋轢を学んだりすることも可能だ。

ポスタービジュアルに利用されている目を引く写真は、ワニ研究者・福田雄介氏が撮影した写真が利用されている。ネット上ではポスターの出来を評価する声や、写真であることを驚く声が上がっていた。

国立科学博物館で今月末から企画展「ワニ」が始まります。私も微力ながら協力させていただきました。ぜひワニ沼にハマりに上野へお出かけください。ウェブサイトからかっこいいワニのチラシがダウンロードできます。https://t.co/YYlwrDzPrX

— 福田雄介(ワニ研究者) (@GingaCrocodylus) November 12, 2025

以下、プレスリリースの全文を掲載しています

【国立科学博物館】企画展「ワニ」開催のお知らせ

国立科学博物館(館長:篠田 謙一)は、2025(令和7)年11月26日(水)から2026(令和8)年3月1日(日)までの期間、下記のとおり、企画展「ワニ」を開催いたします。

【詳細URL:https://www.kahaku.go.jp/tenji-event/nid00001559.html】

太古の昔から姿をほとんど変えず、水辺に暮らしてきたワニ。爬虫類の中でもひときわ強い存在感を放っています。

本展では、世界のワニの多様な姿や生態を、剥製や骨格標本、映像などを通して紹介するとともに、古文書に残る記録から人とワニとの関わりの歴史をひもときます。

長い間“水辺の隣人”として人類と共に生きてきたワニの姿から、私たちと野生動物とのこれからの関係を見つめます。

開催概要

企画展「ワニ」

【開 催 場 所】国立科学博物館(東京・上野公園)日本館1階 企画展示室及び中央ホール

【開 催 期 間】2025(令和7)年11月26日(水)~2026(令和8)年3月1日(日)

【開 館 時 間】9時~17時 ※入館は閉館時刻の30分前まで

【休 館 日】月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)、12月28日(日)~1月1日(木・祝)

※1月12日(月・祝)、2月16日(月)、2月23日(月・祝)は開館

【入 館 料】一般・大学生:630円(団体510円)、高校生以下及び65歳以上:無料

※本展は常設展示入館料のみでご覧いただけます ※団体は20名以上

※入館方法の詳細等については、当館ホームページをご覧くださいhttps://www.kahaku.go.jp/

【主 催】国立科学博物館

【特 別 協 力】熱川バナナワニ園

展示紹介

0)ワニを調べる

形態や生態、 進化の道のりなど、さまざまな切り口からワニを通して研究に取り組む人々がいます。国立科学博物館では、ワニを標本として保存し、研究や教育に役立てています。また、生息地に赴いて野生のワニを調査する研究者もいます。ここでは、そうしたワニ研究とそれを支える活動を紹介します。

1)ワニがきた道

中生代白亜紀に水辺の捕食者として登場した現生ワニの仲間は今日まで生き延びてきました。現在では3科27種ものワニが世界各地に分布します。ここでは、初公開の標本も交えながら現生ワニの多様性とその歴史をたどります。

- セベクワニ(所蔵:国立科学博物館)

- アフリカクチナガワニ(所蔵:国立科学博物館)

- メガネカイマン(所蔵:国立科学博物館)

- マレーガビアル(所蔵:国立科学博物館)

2)ワニという生きもの

現生のワニは、全長6メートルに達する大型種から2メートルに満たない小型種まで、体の大きさはさまざまです。しばしば獰猛な捕食者として語られますが、水生生物として高度に適応した体のしくみや、子育て・縄張りなどの社会的な行動にも注目すべき特徴をもっています。

3)ワニと人

太古から地球に生きるワニたちは、やがて人と出会いました。力強く、ときに神秘的な存在として、人々はワニを畏れ、敬い、利用し、さまざまなかたちで関わってきました。化石として、あるいは伝説や信仰の中に、そして稀に現れる来訪者として、その姿は今も息づいています。人は、ワニとどのように向き合い、文化の中に取り入れてきたのでしょうか。

4)ワニの現状と保全

人の生活圏が広がるにつれ、ワニとのあいだに軋轢が生まれました。危険な存在として排除されたり、資源として乱獲されたり、生息地を奪われたりしたことにより、現在多くのワニが絶滅の危機にさらされています。現在の状況や共存の試みを通じて、ワニをはじめとした野生生物との共存の未来を考えます。

本展監修者

国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ研究員

吉川 夏彦(よしかわ なつひこ)

専門はサンショウウオ類やカエル類を中心としたアジア産両生類の系統分類学、生物地理学、生態学。特に山地渓流性のハコネサンショウウオ属を中心に研究しています。館内では両生類以外にも、ワニやヘビ、カメなども含めた爬虫類まで幅広く担当しており、標本の収集や製作、維持管理にたずさわっています。

国立科学博物館 生命史研究部 進化古生物研究グループ研究主幹

對比地 孝亘(ついひじ たかのぶ)

専門は化石分類群の骨学、現生種の筋肉系の解剖学を中心とした爬虫類の比較形態学。現生生物から得られる軟組織(筋肉、靭帯、血管系など)の情報と、化石に保存されている骨格形態の進化パターンを組み合わせることにより、脊椎動物、とくに爬虫類における軟組織も含めた解剖学的な進化のシークエンスを明らかにすること、特に首の進化的変化に興味を持っています。

外部監修者

オーストラリア・ノーザンテリトリー政府職員、国際自然保護連合・ワニ類専門家グループ オーストラリア地区副代表

福田雄介(ふくだ ゆうすけ)

二十歳のころにオーストラリアのノーザンテリトリーに移住して以来、イリエワニとジョンストンワニ(オーストラリアワニ)の研究に取り組んでいます。野生個体群調査や頭数モデリング、人間社会とのあつれきの防除や遺伝子解析などが専門です。大自然に暮らすワニの美しい姿を知ってもらうべく、さまざまな国で撮影活動もしています。新著の「クロコダイルに魅せられて」(みすず書房)、ほかワニ関係の著書多数。