管理職になっても、企画は常に考えていた

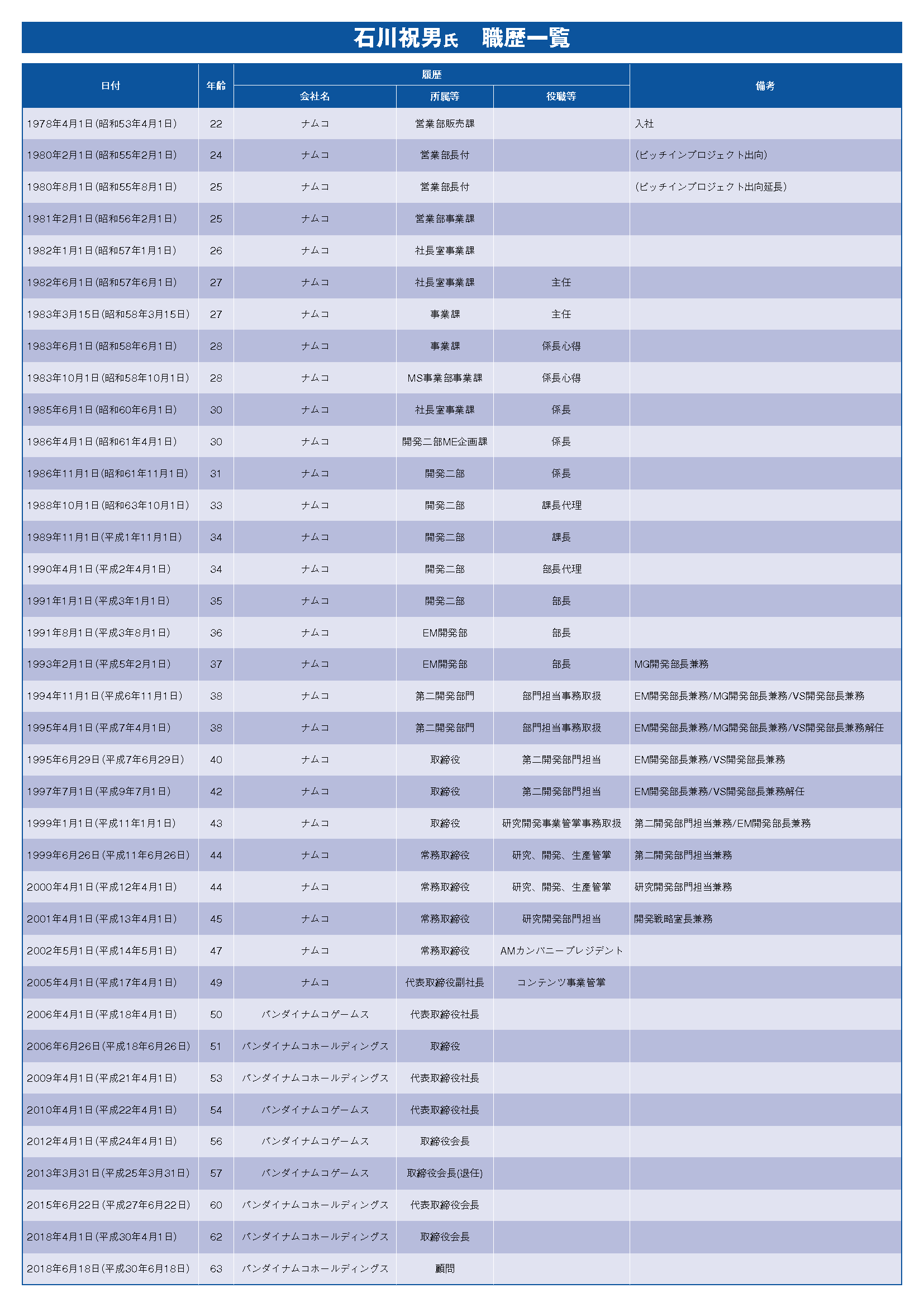

──石川さんの経歴を拝見すると、『ワニワニパニック』リリースから2年後の1991年に、一気に「部長」に昇進されていますね。

(こちらから大きい画像を見られます)

石川氏:

『ワニワニパニック』だけが理由じゃないけれど(笑)。いま言うのもなんですが、昇進自体は正直つまらなかったですよ。

自分で企画書を書いて頑張るような下積み時代が短かったので、もっとやりたかったという気持ちもあります。だから、昇進後も私のほうから開発のテーマを出して、部下に企画書を書いてもらっていました。小山をはじめ、いろいろな人に声を掛けてね。

相木氏:

たまに石川さんに呼ばれると「こういう企画っていいと思わない?」とよく持ち掛けられましたよ。私は持ちかけられたまま、いまだにやっていない企画があるんです。

|

覚えています? 「買い物をすると男はネギを持つのがかっこ悪くて辛い。だからネギをかっこよく持つ方法を考えろ!」と言われて、いまもどうしようかと考え続けています(笑)。

石川氏:

私は買い物が好きで、長いネギの持ち方に関してはいろいろと考えたんですよ。たとえば、ゴルフバッグを小さくしたようなケースを作って、その中にネギを入れるとかね。

──ネギ1本で仰々しくなってきましたね。

小山氏:

そういえば、私も石川さんに頼まれた『スタアオーディション』【※】を復活させる企画を寝かせたままだった……。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※スタアオーディション

1996年にナムコが企画し、株式会社アミューズ、株式会社ホリプロ、株式会社ニッポン放送の3社とタイアップして実現した新人スター発掘プロジェクト。プレイヤーは、ゲームセンターなどに設置された『スタアオーディション』でタレント適正診断テストを楽しみながら、オーディションにエントリーすることができる。出題された通りに表情を作る「表現力テスト」、出された問題に答える「才能テスト」、カードを引いて運を試す「運テスト」などを行った後、プリントアウトされる結果シートを郵送することで応募完了となる。結果シートを印刷中、他にエントリー中の人に対して人気投票することも可能。『ナムコ・ワンダーエッグ2』で開催された最終公開オーディション『超ビッグオーディション』の第一回グランプリは、現在俳優として活躍している妻夫木 聡が受賞した。

石川氏:

そうだよ。もう10年くらい前から、『スタアオーディション』を復活させろと指示しているんです。

以前よりも企画の展開先にも恵まれているバンダイナムコグループになったからこそ、ヒットさせるチャンスだらけだというのに……。

小山氏:

すみません……あとでご提案します!

そういえば『スタアオーディション』は全国の店舗にあったんですよね。筐体で自分の写真を撮ったり、出された質問に答えたりして、プリントアウトされた応募用紙を『スタアオーディション』の事務局まで郵送してもらう。

|

まだインターネットがない時代ですから、郵送してスターの適性があるかどうかを見てもらうわけです。

適性があると判断されたらオーディションに参加して、最終結果がワンダーエッグで発表される、と。

──かなり画期的な企画でしたね。

石川氏:

当時、ホリプロさんとかニッポン放送さんに企画を持ち込んで、「提携しましょう」と持ち掛けたら乗ってくれたんです。企画の実施方法としては、すごくアナログだけれど。

小山氏:

やっぱり先を行き過ぎている(笑)。

AMカンパニー時代の試練のとき、小山&相木と本格的に仕事をした

──相木さん、小山さんが石川さんと最初にお仕事をされたのは、いつ頃からになるのでしょうか?

小山氏:

入社して「EM開発部」で体感ゲームのガンシューティング『スティールガンナー』【※1】の筐体作りをして、『シュータウェイII』【※2】の開発をしている頃でしょうか。3日徹夜をして働いていた頃(笑)。

『シュータウェイII』は、操作するコントローラー(銃)そのものが商品の面白さに直結していたので、開発するのが楽しかったです。

※1 スティールガンナー(画像左)……1991年にアーケード用としてリリースされたガンシューティング。近未来を舞台に、パワードスーツを身にまとった特殊部隊員となって、テロリストと激しい銃撃戦を繰り広げる。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※2 シュータウェイII(画像右)……1992年にアーケード用として発売された射撃ゲーム。1977年にリリースされた前作のリニューアル版。筐体のコントロールボックス部分とカウンターボックス部分が一体化され、スマートなデザインになった。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

石川氏:

そうそう、『シュータウェイII』は、筐体のコントローラ部分にやはり本物そっくりの銃を使っているんですよ。この銃といえば……ある日、その銃をクルマで運搬中だったEM開発部の池田という者から、「羽田周辺で検問にひっかかっちゃったんですけど」と会社に電話がかかってきて(笑)。警察に一生懸命説明した結果、誤解が解けてよかったけれど。

──警察沙汰の話が多いですね(笑)。相木さんは?

相木氏:

私は1994年の入社で、石川さんと最初に仕事をしたのは2000年頃ですね。

石川氏:

「開発設計部」にいたときだっけ?

とはいえ、このふたりと一緒に働いた時期が長かったのは「AMカンパニー」のときかな。実際には1999年ぐらいから仕事をしているけれど。

──2000年には、プレイステーション2が出ていますね。

相木氏:

プレイステーション2が出た頃は、「ゲームセンターなんてもう古いから」と、会社が組織体制の見直しを行ったんですよ。私たちがいたアーケードゲームの部署「第一開発部門」に所属していたプログラマーやデザイナーは、どんどんコンシューマー系の「第二開発部門」に異動していったんです。

でも、筐体の機械系の仕事をしていた小山と私はそのまま。会社からは、「あと3年だけ猶予を与えてあげる」と言われつつ……。

|

そこへ、忘れもしない1999年の12月25日、居酒屋の「養老乃瀧」で当時の部長から「明日からは図面は描かなくていいから、ゲームの企画を考えろ、よろしくな!」と、お酒を飲みながら言われた(笑)。その瞬間、メカエンジニアから、いまでいうプロデューサーに変わるわけです。

小山氏:

そうですね。「何でもやっていいぞ」と言われました。

相木氏:

でも「ほかにはスタッフが誰もいないけどな」ってけっこう酷いことを言われて(笑)。

小山氏:

このときの過酷な状況は、新入社員研修用の説明に使っているくらい。ということで、こちらにうちのアーケード開発部署が勢いをなくした話がまとめてあるのでご覧ください。

──そんな資料がまとめてあるなんて(笑)。

小山氏:

だいぶ前に作ったんですよ。まず、石川さんが第二開発部門の担当役員になられた1999年頃、アーケード業界は沈没すれすれの状態になりました。高性能家庭用ゲーム機の台頭で、アーケードゲームの市場が10年前と同じ規模まで縮小し、将来ゲームセンターには誰も来なくなると言われていたんです。

その頃は、横浜市神奈川区にある「横浜クリエイティブセンター」に、配置転換でプログラマーやデザイナーといった開発の中心人物がみんな行ってしまったんですね。私たちがいた都筑区の「横浜未来研究所」には、ソフト開発部門の人はいなくなってしまった……。

|

相木氏:

残ったのはメカエンジニアや電気設計を担当していた人だけでした。しかもその当時は、それぞれの部署がある建物も別だったので、小山と私は一度もゲームを作っている様子を見たことがなかったんですね。

だから一緒に働いてくれるプログラマーやデザイナーを探そうと、会社案内のような「ゲーム業界就職イエローページ」というような本を買ってきて、五十音の「あ」から順番に電話をかけていったんですよ。あのときは「め」まで行って終わりましたね。

石川氏:

私が運転するクルマにふたりを乗せて、よくデベロッパーさんに挨拶回りに行ったよね。組織が再編されて、「カンパニー制」【※】になった頃かな。

※カンパニー制

その会社の各事業分野を、それぞれ企業に見立てて組織する制度。カンパニーといっても正式には会社ではなく、大幅な裁量権を与えられた独立性の高い組織をいう。カンパニーには決済権限も与えられるため、意思決定のスピードが早くなる。同時に責任の所在が明確になり、事業の効率化や収益性の強化を問われる。

──2002年、石川さんの担当がアーケードだけになった頃。当時の役職が「AMカンパニープレジデント」ですね。

石川氏:

2001年頃のナムコは業績が厳しくて、希望退職を募ったり、それまであった開発・販売・営業部署をなくして、2002年に「カンパニー制」にしたんですよ。

その中の「AMカンパニー」というのは、アミューズメントマシンのカンパニーで、開発から生産販売まで、全部を一元的に行っていた。

その頃のAMカンパニーの雰囲気は、さきほどの「養老乃瀧」のときの話が、まさにそれ。思い出してみても「AMカンパニー時代」は試練のときだったと思います。私も当時は常に辞表を鞄の中に入れていましたからね。

小山氏:

構造改革によって、いままではピラミッド型の組織だったのが、文鎮みたいな形のシンプルな組織になってしまったと。

石川さんから下は全員、一般社員になりましたもんね。

|

相木氏:

石川さんはつまり、「お荷物部署の面倒を見ろ」と上から言われたんですよね。

石川氏:

そうそう。

小山氏:

その頃の迷走っぷりが製品にも現れていて、先ほどの新入社員研修用の資料にあります。これは講演でも話をしたことがある内容なので公開します。

まず、コレご存じですか? 『つっこみ養成ギプス ナイス★ツッコミ』【※】。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

石川氏:

そのゲームは記憶に残るよね。だって作った数が少なかったもん(笑)。面白いから説明して。

小山氏:

これは漫才のゲームなので、松竹芸能の芸人さんを起用しました。まだ有名じゃない頃の「アメリカザリガニ」さんとか、「ますだおかだ」さんだとか。プレイヤーはこの人形の横に立ってツッコミ役をするんですよ。音ゲー的な譜面で漫才のおしゃべりが流れてくるので、ボケが出たところでタイミングよく「なんでやねん!」と、この人形に手でツッコミを入れます。

石川氏:

企画は本当に面白かったけれど、このゲームは売れないなと思いました(笑)。

相木氏:

この筐体は、毎日厳しいツッコミをされてしまう人形部分から劣化していくんです(笑)。

小山氏:

『ナイス★ツッコミ』は売れませんでしたが、同じ部署で作った『ゴルゴ13』【※】はそれなりにヒットしました。

©さいとう・プロ/小学館 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

石川氏:

あのゲームは一発しか撃たないから緊張感があって楽しいよね。

──『ゴルゴ13』は1999年リリースですから、部署が縮小されてから最初に作ったゲームですか?

相木氏:

そうです。これはなんだかんだ言って数千台は売れましたよ。予算がなかったわりには健闘したと思います。

小山氏:

『ゴルゴ13』のときは版権の扱いがよくわからなかったので、いきなり「さいとう・プロダクション」にアタックしました。

|

相木氏:

漫画家のさいとう・たかを先生のお宅に伺ってしまいました。

小山氏:

そこで「漫画を発行している『小学館』という会社がありまして、まずはそこに許諾を……」というところから丁寧に教えていただいて。

相木氏:

小学館さん宛に推薦状を書いていただきました。

小山氏:

ちゃんと手順を踏んで契約していなかったことがバレて、うちのライツ関係の部署から怒られましたね。

相木氏:

もうコテンパンにされましたね。

|

小山氏:

『ゴルゴ13』は、ゲーム内で漫画を読み進めて、最後の重要な場面で一発だけライフルを撃つんです。漫画は会社のすぐ横にあった書店で買ってきてスキャンしました。

相木氏:

先生はおおらかで、「それでもいいよ」とおっしゃったので。

──もちろん、使用許可は取ってあると。

相木氏:

おまけに、漫画のどのページから何を流用してきてもいいし、ゲーム中で絵がパーツとしてうまく使えないようなら、ナムコのほうで変えてもいいからと、とても優しかったです。

小山氏:

「ストーリーも好きに作っていい」と言われたので、詳細は言えませんが、実際の会社をモデルにしたシーンを作ったりして。それはお蔵入りになりましたけれど。

石川氏:

これも画期的なゲームでしたね。『ゴルゴ13』と『ナイス★ツッコミ』は印象に残っています。それ以外は何かあったかな……。

小山氏:

『ゴルゴ13』のあとは、作るものに勢いがなくなって、地獄のようなラインナップになっています……だからリストラが加速したのかもしれません。

──自虐的ですね……。

小山氏:

そういえば、『トラック狂走曲』【※】をプレゼンしたときには、中村社長は固まっていましたよ。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

石川氏:

まあ、私の名前を使ったからじゃない?

小山氏:

デコトラに「祝男丸」と書いてあったやつですね。

『トラック狂走曲』は変わったレースゲームで、走っていると途中に踏切が出てきて、そこに猫がいるんです。その猫を避け損ねるとデコトラがそのまま線路の上を走って行くんです。すると向こうから電車がやってきて正面衝突する。そして終わり。最後に「とうちゃ~ん!」という声が聞こえる……。

石川氏:

人の名前をデコトラに使って、そんなひどいことを!(笑)

相木氏:

あれは楽しかったですけどね。好き勝手できたから。『トラック狂走曲』は冠二郎さん【※】に演歌まで歌ってもらいましたし。

※冠二郎

1944年生まれの演歌歌手。1967年にデビュー。1977年にドラマの主題歌に使用された『旅の終わりに』がヒット。現在までに80曲以上をリリースし、NHK紅白歌合戦への出場経験もある。

小山氏:

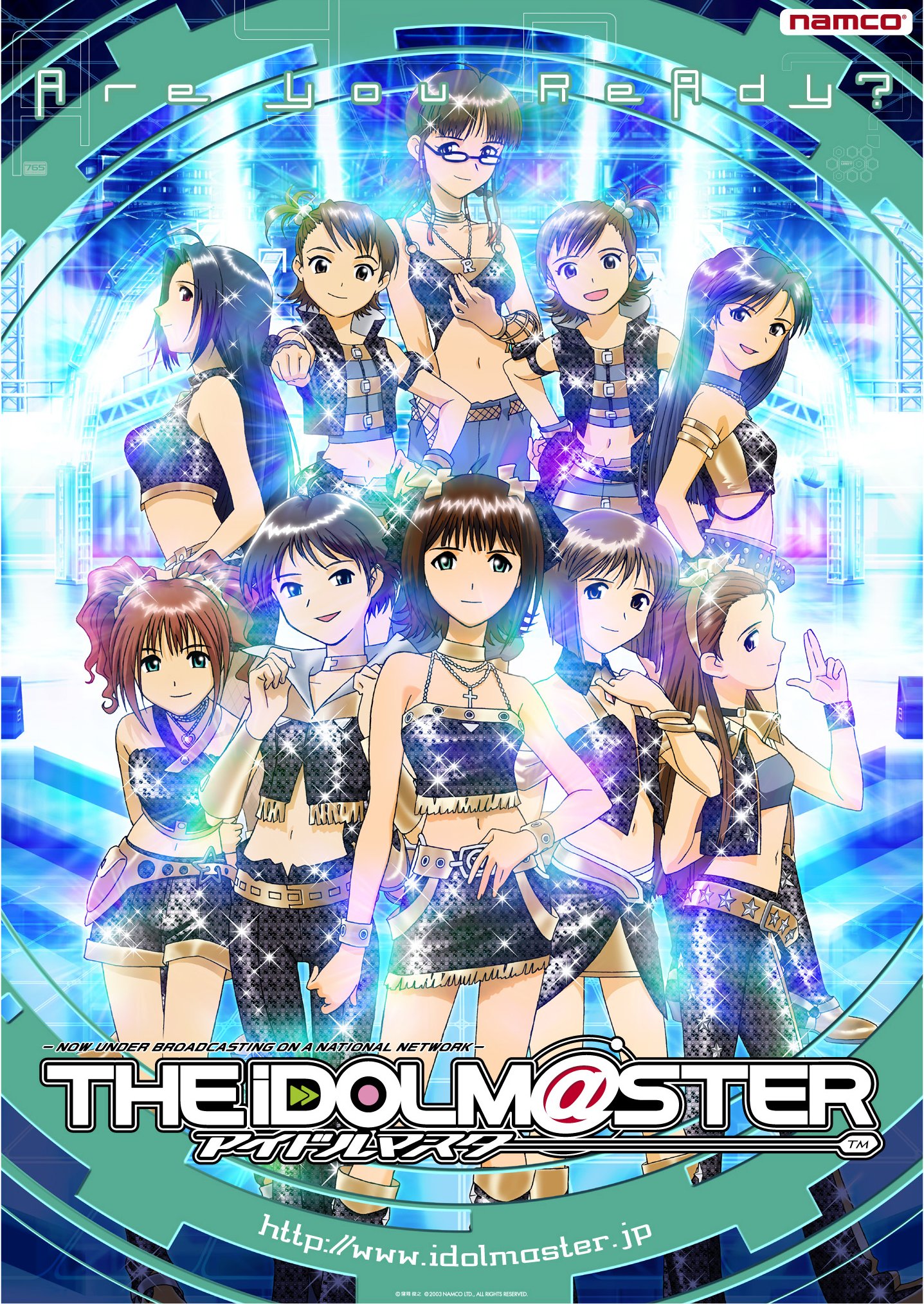

でも、そこからコロムビアさんとのお付き合いがはじまって、のちの『アイドルマスター』【※】に繋がるんですよ。

※アイドルマスター……2005年にアーケード用としてリリースされたアイドルプロデュースゲーム。新米プロデューサーとなって、9人の女性候補生から1~3人を選び、アイドルとして成長させていく。ゲームの人気に支えられ、コミック、ドラマCD、アニメ、ラジオなどのメディアミックスにも成功。のちに数多く発売されたコンシューマー用ゲーム、スマートフォン用ゲームなどシリーズ作品の始祖となるタイトル。

©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

──あ、そんなところから!?

石川氏:

いま思えば、試行錯誤でことごとく失敗していたことも、いい糧にはなっているんだよね。

小山氏:

そうですね。『クエスト フォー フェイム』【※】というギター演奏ゲームを作るために、海外で著作権を持つ会社を買収したことがきっかけで、『太鼓の達人』の開発にも繋がっていったり。

※クエスト フォー フェイム……PCやプレイステーションで発売された同名ゲームのアーケード版。リリースは1999年。ロックアーティストのエアロスミスをフィーチャーしたリズムギターゲームで、アーケード版にはドラムでの演奏モードを追加。ギターとドラムのセッションが楽しめる。

相木氏:

あれは随分、高いお金で買いましたね。

小山氏:

音楽関係で言うと、当時カラオケ機器を販売していた日光堂【※1】さんと組んで、『ミリオンヒッツ』【※2】という、毎月音楽を追加するゲームを作ったんです。ところが“追加”といっても、当時はインターネットがありませんから、配信ではなく機械を設置しているお店に音楽追加用のディスクを送るという、アナログな手法で。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※日光堂

1962年に大阪府大阪市でレコード店・日光堂を開業。1972年に株式会社日光堂に改称し、組織変更。

業務用カラオケテープ・機器の企画販売を始め、CDカラオケ、レーザーディスクカラオケ、通信カラオケなど、時代に合わせたカラオケ機器の販売で業績を拡大。2001年に社名を株式会社ユーズ・ビーエムビー エンタテイメントに、2005年には株式会社BMBに変更。その後、株式会社USENの子会社になるなどしたあと、2010年に株式会社エクシング(現在はブラザー工業株式会社の関連会社)に吸収された。

相木氏:

『ミリオンヒッツ』は月に10曲ずつ追加していました。発売前の曲を聴いて、「これが流行るか、流行らないか」を考えながらディスクに追加していくんです。「モーニング娘。」のデビューしたての頃、そのときは全然流行っていなかったのに『抱いてHOLD ON ME!』を聴いて「いけるんじゃないか?」とディスクに入れたんですよ。そうしたら、ロケテストで筐体の前にものすごい長蛇の列ができたよね。

小山氏:

そういう経験を通して、「ゲームに歌謡曲を使うのはアリ」と気づいて、これも『太鼓の達人』に繋がっていくんです。

──本当にひとつひとつの経験が、次のヒットの糧になっていっていますね。それまでは既存の楽曲をゲームに使っていなかったわけですね。

相木氏:

いまからすれば意外に思うかもしれませんけれど、当時は歌謡曲をゲームにそのまま使うという考え方がなかったんですよ。だから日光堂さんと一緒にJASRACへ行ったときも、ゲームに歌を使う場合の版権処理の方法が決まっていなくて、後から決定したらしいです。

そのとき、我々は「いかにコストを抑えて曲が使えるか」を考えて動いていたのですが、そのときに決まった計算式が、いまでは「日本の音楽ゲームにかかる著作権料」計算のもとになっているらしいです。

小山氏:

『ミリオンヒッツ』は単純な音ゲーでしたけど、石川さんが好きにやらせてくれましたね(笑)。

石川氏:

その頃の私は別件で忙しかったから(笑)。

|

相木氏:

『ミリオンヒッツ』で学んだ音ゲーの作り方や楽曲の考え方などは、小山も言ったように『太鼓の達人』に繋がっていくんですけれど、曲の追加方法については、ネット配信にも繋がっていくので、本当に好き勝手にやらせてくれた経験が、いまに活きていると思います。

小山氏:

ちなみに『太鼓の達人』って、じつは『~の達人』シリーズの2番目なんですよね。最初は『料理の達人』。

石川氏:

あれはエレメカだけどね。フライパンを振って、うまく料理を作るゲームだったね。

周囲の猛反対を受けた『太鼓の達人』、苦しかった『ドラゴンクロニクル』を経て生まれた『アイドルマスター』

相木氏:

そういえば、中館【※】くんが『太鼓の達人』の原型を作っているときは、みんなに内容をけなされていましたけれど、「製品化しよう」と言ったのは石川さんだけでしたよね。

※中館くん

『太鼓の達人』の企画者でもあるバンダイナムコアミューズメントの中館賢プロデューサーのこと。

石川氏:

当時は営業も販売もみんな否定していて、「いまさら音ゲーなんかいらない、もう勘弁してくれ」というムードだったんですけれどね。私は企画内容を聞いて、「いままでの音ゲーとちょっと違うな」、「シンプルで面白いんじゃないかな」と思って、作らせたんですよ。そこから少しずつ評価が得られて、最終的にはみんなも協力してくれてね。

相木氏:

展示会に出展する前に、会議で『太鼓の達人』の話をしたら、セールスマン全員が「こんなものはいらない」と言っていましたよ(笑)。「これを出したら、自分たちが既存の音ゲーとの違いも含めて説明をしないといけないから」と言って「出す必要はない」の大騒ぎですよ。

でも石川さんが来て、「出すんだよ! 四の五の言うな!」と言ったら会議が終わった。

|

その後はみんなが不満を持ったまま展示会の日を迎えたのですが、『太鼓の達人』は当日から大人気で、筐体はブースの隅っこに何の宣伝もなく置いてあったにもかかわらず、人だかりができていて大変でした。

──いまの人気を考えると、ちょっと信じられないようなエピソードです。

小山氏:

『ドラゴンクロニクル』【※】も、『アイドルマスター』も、石川さんの応援がないとできなかったゲームですよね。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※ドラゴンクロニクル

2003年にリリースされたオンライン対応のアーケードゲーム。ドラゴンを育成して進化させたり、最大8人で対戦させたりできる。ゲームを遊ぶには、育てたドラゴンのデータを保存できるカードを使用する。アーケードゲームと同時にドコモのiモードやau、ソフトバンク用ケータイのアプリも展開され、アプリ内で手に入れたアイテムを、パワーアップアイテムとしてアーケード版で使用することができた。2008年にオンラインサービスを終了。

石川氏:

『ドラゴンクロニクル』は相木が涙を1リットルぐらい流しながら作ったやつね(笑)。

相木氏:

これは特別に予算をいただきましたが、ゲーム規模からいえばそれでもどうしても足りないんですよ。しかもゲーム内容はいけると思っていても、「8ヵ月くらいで作りなさい」と言われて、期日に間に合わない。

すると、「お前なんかがいるから俺らまで迷惑がかかるんだ」とみんなに責められて。石川さんだけがひと言も文句を言わず、「最後までやれ」と言ってくれたんですよ。

小山氏:

でもその裏では「小山、これダメになるかもしれないぞ」と言われていました(笑)。だから、「わかりました」と密かに考えていたのが2005年リリースの『アイドルマスター』です。

石川氏:

ともあれ『ドラゴンクロニクル』もヒットしたよね。

それから小山は密かに考えていたと言うけれど、『アイドルマスター』は周囲から企画書に毎回ダメ出しをされて叩かれるものだから、小山が私のところに企画書を見せに来るたびに泣いていたんですよ。ここであんまり言うとかわいそうだから言わないけど(笑)。

|

小山氏:

あの頃は大変でした。周囲に叩かれても出させてくれた石川さんは、『アイドルマスター』の「エグゼクティブ・プロデューサー」として名前も出ています。

石川氏:

『アイドルマスター』は、『ドラゴンクロニクル』のシステムがそのまま使えたのもよかったね。

──周囲の反対の中で石川さんだけがそれらタイトルを後押ししてくれた、という話が続いていますが、石川さんが企画の良し悪しを判断する基準は、どこにあるのでしょう?

石川氏:

自分の中で「これはいけそうだな」とか、「これだったら試してみる価値があるな」という直感じみたものはありますよ。

最初の段階からまったくダメな企画は仕方がないとして、「良いか悪いかで迷ったら、やらせてみたい」という気持ちはあります。

|

担当者の熱意があるかどうかも大事ですけれどね。ダメだと言われて「わかりました」と、そのまま引き下がってしまうようならやっぱりダメですよ。手を変え品を変え、何度も売り込んできた企画でも、少しでも「これはどうかな」と迷ったときは、やらせることにしています。

『アイドルマスター』のときだってそうでしたよ。2年も3年もかけて企画を直しては持ってくるんですけれど、なかなか面白い内容にならないから、「もういい加減にしろ」と思ったよ(笑)。

小山氏:

キャラクターの設定や動きなど、そういう素材はどんどん完成していくんですが、中心となるゲームシステムが全然決まらなかったんですよね。

相木氏:

企画の内容が更新されるたびに「システムが難しくなっていて、面白くない」と言われていたのを覚えています。

石川氏:

作っているうちに、だんだん深みにハマっちゃってね。

相木氏:

深みにハマったから、一度シンプルな内容にしたんですよね。

石川さんが企画の内容をチェックするときは、いつも「プレイ時間」を訊かれます。だいたい「長い!」と言われてしまいますけどね。

作っていると、「お客さんを満足させるには長いプレイ時間が必要!」と思い込みがちですし、自分でも長く遊べないと満足ができない。でも、石川さんがチェックすると「長い、半分の時間に」と返される。

小山氏:

長い時間をかけて遊ぶことを前提とした内容だと、そもそもアーケードゲームのビジネスとしてダメなんですよ。1回100円で体験できる遊びの価値を、たった3分間でも最大まで高められるようにしないといけない。

石川氏:

みんな悩み抜いてここまで来ていますから、スパッと1回で調整できたものはないです。ただ、形になるかどうかは、やっぱり担当者の熱意ですよ。

|

「何が何でもこの企画を実現したい」という強い気持ちがあるかどうかですよね。これまでに作ってきたとんでもない機械でも、“開発者の熱意”だけはあったんだよ。センスはなかったけれど(笑)。

アーケード部門、復活の狼煙

──お伺いしていると、『ドラゴンクロニクル』や『アイドルマスター』のヒットで、部署の業績が上向いてきたんですね。

石川氏:

そうですね。ヒット商品が出はじめたのは大きいです。あとは写真シール機の『花鳥風月』【※】。このジャンルは他社さんなどと比べるとウチは後発で、当時は3番目ぐらいの参入だったのですが、大ヒットしましてね。それが利益の下支えをしてくれました。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

小山氏:

事業の再生・復活を語るには、そのタイトルも外せないですね。

石川氏:

「ウチも写真シール機をやろうよ」という話をして、プロジェクトを組んで試行錯誤しながら作りました。『花鳥風月』は筐体を売るだけでは大きく収益につながらないのですが、プリント用紙を買ってもらうことで儲かるビジネスだった。パソコン用のプリンターと同じ仕組みですね。

小山氏:

石川さんが上司の頃に生まれた『湾岸ミッドナイト』【※1】や『マリオカートアーケードグランプリ』【※2】、『太鼓の達人』や『アイドルマスター』、『機動戦士ガンダム 戦場の絆』は、大半がまだ稼動しています。これらは10年以上ずっと利益を出し続けているんですよ。

※1 湾岸ミッドナイト(写真右)……橘みちはるの同名コミックを原作とした2001年リリースのアーケード用レースゲーム。翌年には『湾岸ミッドナイトR』が、2004年には『湾岸ミッドナイト MAXIMUM TUNE』が登場。

『MAXIMUM TUNE』シリーズはヒットを続け、最新作の『6』が2018年夏に登場予定。

©楠みちはる/講談社

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※2 マリオカートアーケードグランプリ(写真左)……2005年にアーケード用にリリースされた、任天堂の「マリオカート」を元にした人気レースゲーム。筐体の上部に付いたカメラで対戦相手の顔が見える、カードを使ってレースに使えるアイテムを集められるなど、アーケード版ならではの機能を搭載している。

©Nintendo Licensed by Nintendo

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

石川氏:

その頃に出した製品は、それまでとはクオリティが全然違っていましたね。少なくともバンダイナムコグループのゲーム部門、アーケードゲーム部門の売り上げには、いまなお貢献しているでしょうね。

小山氏:

写真シール機が下支えしたのもすごいですよね、よく考えたら。

石川氏:

だから、もう1回写真シール機を復活させようと言っているのに(笑)。いまは他社さんが頑張っているよね。まぁ、でも当時は私が責任者だったから、『花鳥風月』で写真シール機のベースができたのはとても嬉しかった。

|

その後はヒット商品をコツコツと出していって、「部署がなくなる」と言われていた3年間を踏ん張って、3年目にはナムコのコンシューマー部署のほうが業績が厳しくなっていて、いつの間にかアーケード部署と状況が逆転していたんだよね。

相木氏:

アーケード部門はその頃、7期連続で増収増益を続けていましたからね。

──一方でコンシューマー部門が厳しくなってきていましたが、“開発費の高騰”が理由でしょうか?

石川氏:

そうですね。たとえばある大型タイトルで、100名以上のスタッフを使いながら、プロジェクトが1年間うまく動かないこともあったんですよ。

そこには、マネジメントや開発費の問題とか、プラットフォームの変更や他社との競争の激化など、いろいろな点で厳しかったこともあります。

小山氏:

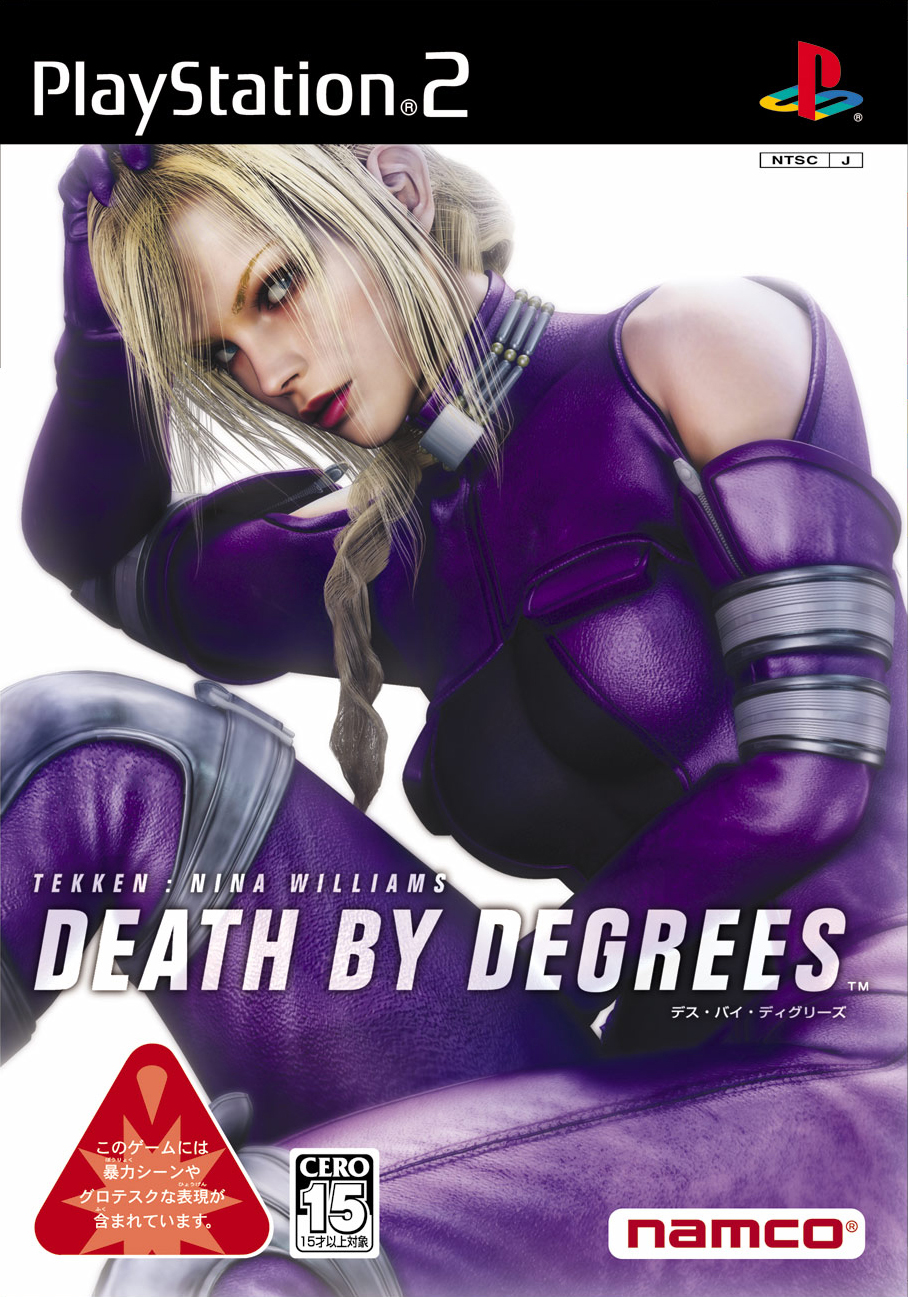

『デス・バイ・ディグリーズ』の坂上プロデューサー【※】のせいだ! ……ってウソですよ(笑)。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※坂上プロデューサー:

バンダイナムコゲームス所属のゲームプロデューサー・坂上陽三氏のこと。『リッジレーサー』シリーズ、PS2版『デス・バイ・ディグリーズ 鉄拳:ニーナ ウイリアムズ』、Wii版『ファミリースキー』などに携わったほか、『アイドルマスター』シリーズの総合プロデューサーを担当。

石川氏:

坂上は『アイドルマスター』の2代目プロデューサー。彼が「アーケードに『アイドルマスター』というせっかくの成果物があるのだから、これをコンシューマーにも活かさないともったいないよ」と言ったんです。

そこで、アーケードもコンシューマーも関係なく全体を束ねる立場の私をエグゼクティブプロデューサーということにすれば、みんなもすんなりやってくれるだろうと考えて、そうなりました。当時は毎月1~2回、全部署を集めて会議をやっていたよね。

──部署を横断した会議なんですね。

石川氏:

その会議で『アイドルマスター』をどう育てていくのが、ナムコにとって利益になるかという話題からはじめたんです。そのうち部署間の垣根が取れてきて、お互いの部署が連携するようになってきましたね。

アーケードとコンシューマーの部署を繋げたシステム基板

──そういった会議で「アーケード部門とコンシューマー部門の垣根が取れてきた」ということですが、垣根が取れてきたのはプレイステーションの互換基板「SYSTEM11」の影響も大きいのでしょうね、きっと。

石川氏:

そうですね。相木たちがアーケードゲームの開発を頑張っていた一方で──自分でも功績だと思っているのは──当時ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)の久夛良木さん【※】にお願いして、プレイステーションと互換性のある業務用ボードを作ったことですね。

|

互換ボードの重要性は久夛良木さんもよくわかっていらして、「ゲームの原点はアーケードだよ」と言って協力してくれた。そのおかげでSYSTEM11、12、10【※】と互換ボードが出せて、これがアーケードゲームを復活させるひとつの引き金になったと思うんです。

それまでは大金をかけてアーケード基盤を自前で開発していたわけですけれど、それがプレイステーションの基板を使えば高精細な画像を簡単に出せるようになったわけですから。

※久夛良木さん

当時ソニー・コンピュータエンタテインメントの代表取締役社長を務めていた久夛良木健氏のこと。現在はリアルタイム情報処理システムの研究開発などを行うサイバーアイ・エンタテインメント株式会社・代表取締役社長兼CEO。そのほか、ディープラーニング技術や強化学習を車の自動運転に活かす研究などをしている、アセントロボティクス株式会社の社外取締役なども務めている。

※SYSTEM 11、12、10

ナムコと当時のソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が共同開発した、プレイステーションと互換性のある、アーケードゲーム用の基板のこと。アーケードの互換基板は「SYSTEM 11」を皮切りに、ついでCPUのクロック性能などを向上させた「SYSTEM 12」が開発された。「SYSTEM 10」は「SYSTEM 12」をベースに、2D機能に特化させるなどした特殊な基板。その後、PS2と互換性のあるアーケード用基板として「SYSTEM 246」も開発されている。

相木氏:

作り手の目線から言うと、「アーケード用に開発したものがプレイステーションに簡単に移植できるなら、作ってみよう」という気にもなります。アーケードで流行ったゲームをプレイステーションに移植して利益を出す構造は、もともとウチが作っていましたから。

|

石川氏:

プレイステーションの互換基板は、アーケードとコンシューマーの開発部隊を融合させるひとつのきかっけにもなっています。その後いろいろと調子に乗って、プレイステーション2のときは「SYSTEM246」基板を作りましたけれど。なんで“246”という名前なのか知っていますか?

──う〜ん……国道と何か関係が?

石川氏:

そうそう。当時、SCEが国道246号【※】の近くにあったから(笑)。

※国道246号線

東京都千代田区の三宅坂交差点を起点に、静岡県沼津市上石田交差点を終点とする国道。SCEが当時入居していたおもなビル群は、東京都港区内の同国道沿いにあった。

相木氏:

プレイステーションの互換基板はコンシューマーにもいい影響があって、何かやるときはSCEさんから早い段階で相談していただけていたんですよ。新しいハードの性能は、早い段階から情報をいただけるようになって、PS2のローンチにも対応できました。

石川氏:

互換基板の実現には、当時ナムコで3DCGの研究部長をしていた大槻さん【※】が頑張ってくれましたね。

※大槻さん:

ソニー株式会社から1994年にナムコに転職し、1997年に再びソニーに戻った大槻正氏のこと。ナムコ時代は3DCGなどの研究を行い、ソニーへの再転職後は犬型のエンターテイメントロボット「AIBO」の開発・商品化を行った。その後、株式会社ニコンへの転職などを経て、ロボットやシステム開発などを行う株式会社インタラクティブラボラトリーを設立。現在は同社の顧問を務めている。