2006年、バンダイナムコゲームスの誕生。旗振り役は石川氏だった

──組織的に一度バラバラになりかけて社員の心もバラバラになる寸前だったけれど、アーケードの復活と、コンシューマーへの移植、そしてそれらの相乗効果もあり、皆が再びまとまってナムコとしてひとつになりました。

これが2000年代初頭の話です。

そして2005年、バンダイと統合しました。石川さんは、2006年に設立されたバンダイナムコゲームスの“初代社長”に就任されましたが、ナムコ創業者の中村さん(故・中村雅哉氏)は、どういう思いでバンダイさんと統合しようと考えていたのかご存じですか?

石川氏:

正直なところ、中村には迷いもあったと思います。

──創業者が統合に積極的ではなかったんですか? とすると、どなたが旗振り役だったのでしょうか?

石川氏:

いまだから言いますけれど……統合に関しては、役員の中では私がいちばん推進していたと思います。

|

──えっ! そうなんですか!?

石川氏:

前任の社長であった高木【※】と「統合をしましょう」と中村に話をしましたから。すると、「お前たちに任せる」と言うんです。

※前任の社長であった高木

高木九四郎氏のこと。『アイドルマスター』に登場する芸能事務所「765プロダクション」の高木純一朗社長(のちに会長)は、同タイトルの開発当時にナムコの社長であった高木九四郎氏と、開発を行った小山順一朗氏がモデルと言われている。

──石川さんが統合を推進した最大の理由は何だったのでしょう?

石川氏:

それは単純な話で、「バンダイはおもちゃ作りやキャラクター(IP)を活用できるノウハウをたくさん持っているから」ですよ。

「それらをウチ(ナムコ)のゲームと組み合わせれば、面白いものができそうだな」と思ったわけです。「統合すると、どちらかの会社が吸収されてしまう」とか、当時はいろいろなことを言う人がいましたけれど、統合すれば「ウチが『ガンダム』のゲームを作れる!」というような単純な発想からです。

小山氏:

石川さんが推進していた理由が、いまはじめてわかりました。

|

石川氏:

経営がどうとか、資本関係がどうとかということよりも、私が当時のナムコ側の開発担当の役員でしたからね。「統合すれば、いろいろな製品が作れそうで面白そうだな」と思ったと(笑)。最終的には中村もわかってくれました。

──当時、アーケードゲーム開発部門の相木さん、小山さんは「統合する」と聞いたときは、どう思われましたか?

相木氏:

統合する前からも、常々「開発の我々は『ガンダム』のゲームが作りたい」と言っていたんです。だから、当時いろいろと一緒に作っていたバンダイが統合先に選ばれた部分もあるのかな、と。

小山氏:

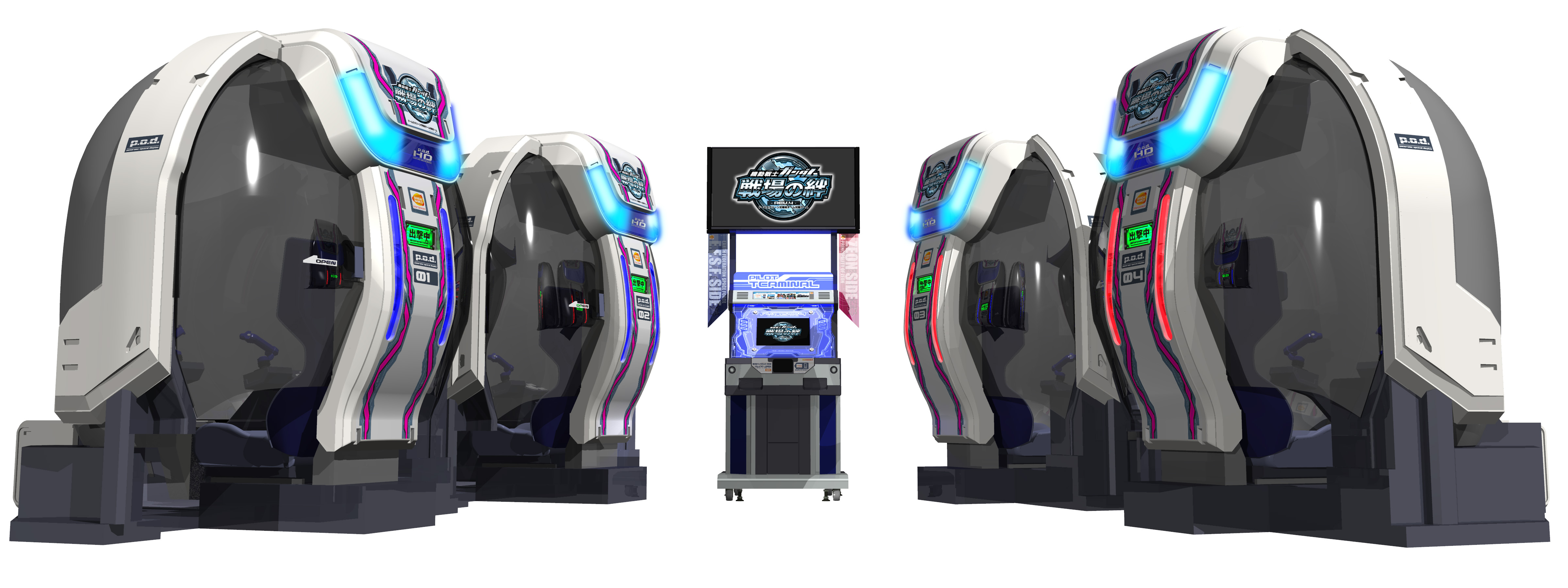

統合前から動いていた企画の『機動戦士ガンダム 戦場の絆』【※】を、「これからは堂々と作れるようになる」と、うれしかったですよ。

©創通・サンライズ

石川氏:

そうそう、「これですんなり作れるな」と思ったね。

小山氏:

当時の私は「写真シール機以外のものもやりたいなあ」と思っていたので、ずっと「『戦場の絆』を作らせてくれなかったら、私は他社に行きます」と石川に言っていたんですよ。

|

そうしたら、やっとやらせてくれることになったわけで。でも「お前が会社を辞めるって言うから、やらせるわけじゃないんだぞ」とも言われました(笑)。

石川氏:

『戦場の絆』は一か八かの賭けではあったよね。でも、『戦場の絆』が両社の統合よりも先行して動いていたことは「統合する上で、ひとつの象徴としていいことかも」と、どこかで考えていたのかもしれませんね。

──皆さんを大きく見るとアーケード畑のご出身ですが、コンシューマーの部署の方々は、統合をどう思われたのでしょうね。

小山氏:

私は当時からバンプレストやバンダイのビデオゲーム事業部と仲良くなっていたので大歓迎でしたけれど、もしかしたらコンシューマーの部署は違和感を覚えたかも?

石川氏:

いや、コンシューマーの部署も『ガンダム』のゲームを作っていた【※】から、下地ができていたと思いますよ。普段からビジネスベースでお互いにやり取りしていたところに、統合という話が降ってきただけで、わりとすんなり受け入れられたんじゃないですかね。

※コンシューマーの部署も『ガンダム』のゲームを作っていた

2005年にPS2用として発売された『機動戦士ガンダム 一年戦争』のこと。TVアニメで描かれた一年戦争を、20以上のミッションで体験できるアクションゲーム。

©創通・サンライズ

小山氏:

そういえば、バンダイのいろいろな部署だけでなくサンライズとも交流したのですが、その際「『アイドルマスター』のアニメを作ってあげる」と言われたので「やった!」と思っていたら、ロボットアニメ【※】になっていて……(笑)。

一同:

(笑)。

※ロボットアニメになっていて

2007年に放映されたテレビアニメ『アイドルマスター ゼノグラシア』を指す。月が崩壊した未来の地球を舞台に、iDOLと呼ばれる隕石除去用の人型重機を操縦する少女たち“アイドルマスター”の活躍を描く。キャラクターはオリジナルのゲームに登場したアイドルたちの名前を踏襲しているが、設定は完全に同じというわけではない。全26回。

「バンダイナムコグループは大企業ではない」という逆転の発想

──統合直後は、どのように思っていらしたのでしょうか。

石川氏:

いまは業績がいいので「統合してよかった」と思うけれど、業績が苦戦している時期は「よかったのだろうか……」と思ったこともありましたよ。

──統合直後、業績は下がってしまいました。

石川氏:

毎年業績が悪くなっていきましたから、楽観的な性格の私でも、どうしようか本当に悩みました。何かを変えないといけないなと思っていました。

|

そして結局は、一度原点に戻って「我々の強みや、会社が継承してきたDNAは何か」を考え直してみたのです。

最初は「バンダイナムコグループという巨大企業を作らないといけない」という気になっていた。でもそうではなくて、「個性のある小さな会社の集合体がグループなんだ」と、考え方を切り替えた瞬間に、気持ちが楽になりました。

もともとバンダイもナムコも創業当初は小さな会社で、社員が好き勝手にチャレンジしてきた。だから、創業当時のように「いろいろなことにチャレンジする力を発揮して欲しい」と社員に言い続けるようにしたんです。

──具体的にはどうされたのでしょうか?

石川氏:

社員がのびのびと一生懸命、前向きに楽しく働ける環境を作ってあげるのが上司や経営者のいちばん大事な仕事。だから、会社の制度とか仕事の働き方をすべて統一する必要はないし、会社ごとに個性があっていいじゃないか、と。

そうすれば、社員はいい製品を作ってくれるし、会社全体が活性化する。上からガンガン「ああしろ、こうしろ」と言うのもダメですね。

といった私の考えを伝えるには、私だけが言っていてもダメで、やっぱりいろいろなところにキーマンがいないといけない。小山も相木もキーマンのひとりで、ほかにも何人かに構想を伝えて、納得してもらって、それをまた部下に伝播させていったんです。このやり方がわりと効果があったと思うんですよ。

小山氏:

私たち、キーマンだったんですね。恐れ入ります(笑)。

|

──そのような「部下の方々との関係性」は、どうように築かれたのでしょう?

石川氏:

私はサラリーマンです。創業者の中村を尊敬はしていますけれど、どこかで反面教師として見ていたところもあるんですね。商品の開発は、トップダウンで決めたから必ずしもいいものができるという保証はありません。現場で作っている人が本当に頑張ってくれないと意味がないんです。

だから、個人が活き活きと働けて、それで組織が活性化すればいいという考え方が基本で、「社長だから、会長だから、グループ方針がこうだから、こうあるべき」という考えには縛られていません。ヒット商品を出さないと会社が潰れてしまうわけですから。いかにヒット商品を作ってもらえるようにするかが、私の仕事ですから。

相木氏:

統合後、石川と私が一緒に働いていた「バンダイナムコゲームス」を振り返ると、バンダイ、バンプレスト、バンダイネットワークス、ナムコの人がそれぞれいる、ある意味“統合”の象徴のような場所だったんです。正直に言うと、そのときは「シナジーがないといけない」と考えていて苦しかったですね。

企業文化の違う人たちが集まって、主義主張や価値基準も違うし、企画の立ち上げ方も違う。みんなそれぞれに流儀があり個性があり自信があるから、簡単にまとまるわけがないと思っていた。

|

それと、周囲から「統合後はこういう会社になってほしい」という期待感もあったり。それこそファミ通グループ代表の浜村弘一さんからも思いの丈を3時間ぐらいお聞かせいただきましたから。「期待してるんだよ!」ってね。

そんな悩みを抱えていたところに、「会社ごとに別々でいいよ」と言われて。だったら、会社のことよりも「お客様のこと、製品のことについて考えればいいや」と楽な気分になりました。

石川氏:

その代わり、「一生懸命ヒット商品を作ってくれ」とはお願いしました。

だから、「チャレンジしていいんだ」という考えが少しずつ浸透して、それが「やってみよう」というムードに変わってきて、無理にシナジーを狙わなくなったのもよかったと思っています。

相木氏:

2010年にMobageでサービスインした『ガンダムロワイヤル』は、冷泉さん【※】が「面白いと思うんだけど、やろうよ」と言ってきたのがはじまりです。

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS

©創通・サンライズ・テレビ東京

そのときはいろいろ悩んでいたのですが、石川さんの話を思い出して「ここでやればいいのか」と考え、「楽しそうだし面白そうだからやりましょう」と言ったら、簡単に企画がスタートしたんですよね。

当時は反対の意見もありました。でも我々開発側は「絶対に面白くなる」という情熱だけで走り出したんです。

この『ガンダムロワイヤル』が、いまのモバイルゲーム事業がよくなるきっかけでしたね。

※冷泉さん

バンダイナムコエンターテインメントの取締役などを務めた冷泉弘隆(れいぜいひろたか)氏のこと。現在はバンダイナムコホールディングスが2017年に中国に設立した、BANDAI NAMCO Holdings CHINA CO.,LTD.の代表者を務める。

石川氏:

そういうチャレンジができるように、会社の風土を原点まで戻したんです。

それに加えて新たに「IP軸」という戦略【※】も加えました。これは、ひとつのIPをアーケード用、家庭用、モバイル用のゲームや映像とそれぞれ作っているけれど、「IPをどのようにお客さんに届けるかをいちばんに考えなさい」ということです。そうなると必然的に各部署の連携もはじまって、少しずつ会社のムードもよくなりました。

※IP軸戦略

IP(Intellectual Property=知的財産権)を軸として、“最適なタイミング”で“最適な出口(商品・サービス)”として発信する戦略のこと。ここに“最適な地域に”展開することも加わる。

相木氏:

統合当初は、「会社の制作物を活用しなければならない」と考えていましたが、「同じキャラクターの世界を、それぞれの会社が伸ばしていけばいい」という「IP軸戦略」で考えるようになったら、作るときの気持ちも変わったんです。

バンダイナムコグループは「IP軸戦略」をエンタメ業界で最初に展開

──その「IP軸戦略」ですが、「IPは、GoogleやAppleをはじめとした“プラットフォームよりも上”の概念」ということですよね。

石川氏:

たとえば「『ガンダム』のIPをどう活かして展開していくか」、「『ドラゴンボール』ならどうするか」、「『アイドルマスター』をどう浸透させていくか」……と、IPそれぞれで考えていくというのがいちばんのポイントです。

「じゃあ、これはプレイステーションで行こう」とか、「おもちゃでやろう」とか、IPの展開先は後から決まりますよね。

単に「キャラクターを借りて、饅頭を作って売っちゃおう」みたいな考え方は、短期間で消費するキャラクタービジネスであって、IP軸ビジネスというのは「自分の気持ちを入れて、IPをこれからも育てていこう」という考え方です。

|

だから、単なるキャラクター商品──たとえばガンダムのコップなら、ガンダムのイラストをただ貼り付けて作るというもの──ではなくて、ガンダムを使ったコップを作る意味から考えるんです。

私はよく、「まず、収益の数字を作るためにIPを活用しようという考え方はやめなさい」と言っています。

つまり、「収益を上げるためにIPを使うというわけではなくて、IPを使ってよいゲームや製品を作ろう。そうすれば結果的に収益が上がるだろうから」というのが理想なんです。

──決して「利益至上主義」ではない、と。

石川氏:

数字を作ることを優先したやり方は、旧ナムコ時代も含めて苦い経験をしているんです。期末の利益のためにバタバタと商品を作るとかね。3月31日の期末の最終日近くに発売して、ギリギリ帳尻を合わせるという。

小山氏:

私は当時、ドキドキしていましたよ。

石川氏:

そういう危ない橋を渡りはじめてしまうと、そのやり方が浸透してしまうんですよね。業績が厳しいときはどうしてもそうなってしまいがちですが、やっぱりそれはマズい。それよりも、製品やIPを大切にしてしっかり作っていこう、と。

──「IP軸戦略」が本格的にはじまったのは、いつでしょう?

石川氏:

2010年2月にリスタートプランを発表した際、「IP軸戦略」で行くことも伝えました。

|

いまでこそ、いろいろな会社の方が「IP軸戦略」と言っていますけれど、ウチが最初に言ったんだけどね(笑)。でも当時の社外役員も含めて、周囲の人からは「なんだかよくわからない」とか言われちゃってね。

──“版権もの”といえば、制作者にお伺いを立てて許諾してもらうような“扱いが難しい”イメージがあるのですが、そうではなくなったのでしょうか。

石川氏:

バンダイもナムコも、統合前から版元さんやメディアさんとの長いお付き合いがありましたから、そのへんのノウハウはあったと思います。だから、統合後もやりやすかったんじゃないでしょうか。

小山氏:

いろいろなIPが活用できるのは、とても贅沢なことですよね。ほかのゲームメーカーの方から「いいなー、バンダイナムコはIPが好きなように使えて」と言われますから。いや、大変ですけれども。

石川氏:

大事に版権を扱っている開発の人間がいる一方で、版元さんとの交渉で大変苦労している人間もいます。そういう役割の人がしっかりいるから、開発ができるのです。

──バンダイナムコさんが面白いなと思うのは、じつは“自社IPではないもの”がけっこう多いところです。

石川氏:

半分以上はそうですよね。

──そこが、どうして成り立つのかが不思議です。自社が持つIPを有効活用するのだったら、「同じグループ内でワンストップ展開できるから」と納得がいくんです。

でも、『ドラゴンボール』とか『ワンピース』とか、他社のIPを使って会社の戦略を形にしていますよね。

石川氏:

それはもう、バンダイが長年培ってきたテレビマーチャンダイジングの力ですよ。「バンダイにIPを預けておけば、ちゃんと良い商品を作ってくれる、売ってくれる」という信頼とノウハウがありますので。だから我々としては、「IPは社内外を問わず大事」なんですよ。

|

自社の『鉄拳』や『アイドルマスター』はもちろん大事だし、『ドラゴンボール』も『プリキュア』も大事。他社さんから預かったIPをちゃんと料理して、いい製品にする。世界を膨らませていくというのがいちばんの仕事ですよ。

ただ、現場の本来の役割は、オリジナルのIPを早く作ることだと思うんですけれどね(笑)。

小山氏:

新入社員の研修では、「ウチのグループは、いろいろなIPをさまざまな製品やサービスにして、お客さんに楽しんでもらう会社なんですよ」と話しています。他社さんの眠っているIPでも、ウチならさまざまな展開ができますし、版元さんとお話ができるのもノウハウがあるからです。

相木氏:

自社IPを扱っているだけだと、最後はわがままを言ってしまうところがあります。でも、他社さんのIPも扱いつつ作っていけば、常にIPをリスペクトして効果が最大になるように作りますからね。自然と利益至上主義といった考え方はなくなるんじゃないかなと思います。

|

石川氏:

他社さんのIPを預かっている以上は、中途半端なものは作っちゃいけないね。

相木氏:

それがいちばん失礼にあたるし、いちばん相手の期待を裏切ることになりますから。

小山氏:

『アイドルマスター』はロボットアニメが作られましたが(笑)。

『ラブライブ!サンシャイン!!』で盛り上がる沼津市は「IP軸戦略」の好例

──『アイドルマスター』のアニメを手掛けられたサンライズさんは、いま『ラブライブ!』シリーズで成功していますね。

小山氏:

そういうことを乗り越えて、ね(笑)。

石川氏:

『ラブライブ!』といえば、先日、『ラブライブ!サンシャイン!!』の聖地・静岡県沼津市を視察してきたのですが、お世辞抜きでハマりましたよ。

©2017プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

──と、言いますと?

石川氏:

仕事柄、作品は断片的には観ていたんですが、「せっかく沼津に行くんだから」と、すべて通して観たんです。

その後に現地に行くと、「この場所があの場面なんだ」など、あの世界に入り込んじゃいますよね。「たったこの距離の移動なのに、話の中ではなんであんなに時間がかかったんだろう」とか、へんなところも気になって。

|

でもそう思うことって、結局はIPの力、キャラクターの力によるものなんですよ。だから、「世界観に浸りたい」と思うこと自体が、ひとつのエンタメといえばエンタメですよね。実際に何かをして遊ぶわけではないけれど、世界に浸る=エンタメだから、ラブライバーたちがあんなに現地で楽しんでいるのでしょう。

小山氏:

沼津市はラッピングバスの運行から街の装飾まで、市を挙げてやっていますね。じつは私は沼津市出身なのですが、「何で『アイドルマスター』を沼津でやらなかったんだ?」と、市役所に勤める友人によく言われます(笑)。

石川氏:

現地の人に「曜ちゃん(渡辺曜)ファンなんです」と言ったら、ちゃんと曜ちゃんのラッピングタクシーを呼んでくれたり。

これも、我々グループが掲げる「IP軸戦略」のひとつの形だなと思いましたね。

──沼津市の町おこしは、「IP軸戦略」の成功例ということですね。

石川氏:

そうなりますね。ただ、ウチの担当者が沼津の人たちと「何もしなければ人気は未来永劫には続きませんよ」とも常に話しているので、皆さんもよくわかっていらっしゃいます。だからこそ地元の人たちも、なるべく長く、楽しく来てもらえるように作品を育てるんですよ。そのIPを“自分たちのもの”として触れ、向き合うわけです。

先の視察でもいちばん感動したのが、地元の人が“『ラブライブ!サンシャイン!!』で儲けよう”という考えに重きを置かず、あくまでも“『ラブライブサンシャイン!!』を育てよう”と、可愛がってくださっていることでした。

|

あるキャラクターが住むマンションのモデルになった実在のマンションに住んでいる方が、そのキャラクターと建物の写真を撮って、自分の孫のようにして飾っていたりとかね。

これは「IP軸戦略」の発展型として捉えることができて、非常に面白いなと思いました。

──儲けようという考え方からは、その愛され方は生まれませんね。

任天堂やポケモンとのコラボも「IP軸戦略」の賜物

──いまのバンダイナムコでは「IP軸戦略」がすっかり浸透していますね。

石川氏:

これも私が言い続けた結果ですね。そのうちに、それぞれが担当している製品やサービスの壁を超えて、「ひとつのIPのために、どうすればいいのか」を集まって考えてくれるようになったんですよ。

「ゲームやおもちゃなどの商品がもともと持っている面白さにIP軸の世界観を加えることで、よりお客さんに楽しんでいただける」というこの手法を持っているのは、ウチの強みになっているでしょうね。

小山氏:

同時に、「新しい事業領域をどんどん拡大して、ある程度自由に頑張っていいよ」と言い続けましたからね。VRなどでも、まだ黎明期の頃からやらせてもらったおかげで、『VR ZONE』【※】ではスクウェア・エニックスさんの『ドラゴンクエスト』まで作らせてもらえた。これってスゴいですよね。「IPをウチに預けたら安心だ」と言ってくださるわけですから。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

©BANDAI NAMCO Amusement Inc.

石川氏:

スクウェア・エニックスさんの『ドラゴンクエスト』にしても、任天堂さんの『マリオカート』にしてもそうでしたよ。特に『マリオカート アーケードグランプリ』なんて、いまでこそ『アーケードグランプリDX』まで作れていますけれど、最初に許諾をいただくのは大変だったんですから。

生身の人間が『ドラクエ』の世界に入り込んだらどうなる? 『ドラクエVR』は“ロールプレイングゲーム”への現代技術によるアンサーだ

小山氏:

任天堂の宮本茂さんのところに行って、「アーケードの『マリオカート』は『リッジレーサー』のノウハウを使ったレースゲームです。そしてレースで使えるアイテムは200種類用意します。たとえば “吹き矢”なんていいでしょう?」とプレゼンしました。すると宮本さんに「吹き矢はやめてください」と言われました。「なぜですか?」と訊ねたら、「だって、当たったらルイージが痛そうじゃないですか」と(笑)。「あと、この資料に描いてある“トゲ付きバット”もやめてね」と。

『VR ZONE』用の『マリオカート アーケードグランプリ VR』を作ることになったときも、「先に言っておくけど、“トゲ付きバット”はやめてね」と、宮本さんにやっぱり言われてしまいました(笑)。

相木氏:

宮本さん、「トゲ付きバット」を覚えていたんですね(笑)。

小山氏:

ですので、ピコピコハンマーにしました。

相木氏:

そんなプレゼンを経て完成した『マリオカート アーケードグランプリ』は、「ナムコが作る」ということで、チェック項目がほとんどなくなっていたそうです。普通はチェックに何工程も使って、大勢の方に確認していただくのですが、宮本さんに最後に見ていただいて、「はい終わり」という流れでしたから。「大丈夫でしょう」と言ってもらえて、監修一発で終わりでしたよね。

小山氏:

その後も信用していただいたからこそ、『マリオカート アーケードグランプリVR』もできたと思います。

──同じようなIPの例でいうと、『ポッ拳』もそうですね。

©2018 Pokémon.

©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・ポッ拳・POKKÉN TOURNAMENTは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

小山氏:

あれは、最初に(株)ポケモンの石原さん【※】に「『太鼓の達人』と『ポケモン』を合体するゲームはいかがですか?」という提案をしに行ったら、まったく興味がないような反応だったんです。もうひとつ『ポケモン』の別企画も提案したのですが、これもまったく興味がない。

我々の企画提案後、石原さんが手元のiPodを操作して、「恥ずかしいんだけど聞いてくれる?」と、画面をこちらに見せてくれたんです。そこには『ポッ拳』と書かれていました(笑)。

※石原さん

ゲームプロデューサー・クリエイターである株式会社クリーチャーズ代表取締役会長の石原恒和氏のこと。石原氏はご存じのとおり株式会社ポケモンの代表取締役社長でもある。

一同:

(笑)。

小山氏:

「ポケモンには格闘タイプのポケモンがいて、御社には『鉄拳』があるでしょう? 合体させたら『ポッ拳』になるから、これでなんかやりたいです」と(笑)。

相木氏:

石原さんにはなかなかお会いできないと聞いていたのに、会ってみたらいきなり逆プレゼンをされて。ビックリしましたけど、すぐ「やります」と言って帰ってきましたね。

石川氏:

でも、喜んでもらえていたよね。

相木氏:

そのときは、お金の話は一切なかったですね。

|

石川氏:

ゲームの場合は、ビジネスライクに交渉ごとを重ねるよりも、その場のノリで企画がはじまってしまうことが意外と多いですよ。

アニメにもそういうパターンはあるでしょうけどね。『戦場の絆』も、もともとはそんなノリで企画がはじまっていますし、お互いがクリエイターどうしだと、なおさらそういうことが起こる。

小山氏:

『戦場の絆』は、石川さんがいなかったら絶対に実現できなかったですよ。クリエイターどうしのやりとりも大事ですが、企画を認めるトップの寛容さも大事だと思います。

エンターテインメントはさまざまな分野に潜んでいる

──石川さんは、仕事をするなかで、どの瞬間にいちばん喜びを感じますか? エンターテインメント業界で働いている醍醐味みたいなものを、どう考えていらっしゃるのでしょうか。

石川氏:

経営者としては「社員が頑張って働いている姿を見ること」ですが、それ以上に、我々が提供している商品にお客さんが熱狂している姿を見たり感じたりするのがいちばん嬉しいですよね。

だから、沼津に『ラブライブ!』ファンが熱心に訪れているのは本当にありがたいんですよ。

|

──人間の生きる目的が「幸せになること」だとすると、幸せになるためには楽しさが必要で、そうなるとエンタメ産業は必須じゃないかなと思うんです。

石川氏:

「エンターテインメント=なくてもいいもの」ではないでしょう。たとえば食事は、単に栄養を補給するのではなくて、楽しく美味しいものをワイワイ食べたい。それがエンターテインメントですよね。食べることもそうですし、もしかしたら寝ることも、お風呂に入ることもエンターテインメントと言える。形は違えど、日常生活の中にもエンターテインメントはあるんですよ。医療にもエンターテインメントの要素が必要かもしれないですからね。

──御社は事業として「リハビリテイメント」をやってらっしゃいますよね。

石川氏:

『ドキドキヘビ退治RT』というリハビリテーション施設向けのゲームがいくつかあるのですが、皆さん真剣に遊んでいますよ。真剣にやるから楽しいのであって、それを老人向けだから易しくしようとかゲームの内容を変えようとしたらダメで、本格的な内容にしないと見透かされてしまいます。

──そう考えると、エンターテインメント産業は今後もっと必要とされてくるのでしょうね。

小山氏:

戦争が起こって悲惨な状況になっても、いちばん手軽にはじめられて楽しめるのが“歌”です。

心が荒廃した人に食事や住まいを与えたら、その次に必要になるのがエンターテインメントなんですよ。大きな天災で甚大な被害が出た後、アミューズメント施設の売り上げがよくなったことがあったのですが、それもひとつの象徴だと思います。

石川氏:

熊本の震災のときもね、被災された皆さんは大変だったと思うんですよ。だからウチも義援金をお送りさせていただいたり店舗でヒーローイベントを開催したりして、できるだけ復興に力を入れました。そうすると子どもたちが本当に喜んでくれるんですよ。

|

相木氏:

エンターテインメントは必須なんだと思いますよ。病気も楽しみながら治療をすると治癒率が圧倒的に上がるんですよね。だから、生きていくのにも必要なことなのではないでしょうか。

──ナムコ時代には「第6次産業」というキーワードがあったとのことですが、今後取り組む予定はありますか?

石川氏:

私もそれについては、そこまで詳しくはないのでなんとも(笑)。

相木氏:

第6次産業を宗教と捉えると語弊があるでしょうが──何かに熱狂することは、見返りを期待せずにお賽銭箱に投げ銭するとか、お金を払って誰かを支援・応援するような行為に近いのでしょうかね?

石川氏:

言うなれば、「エンターテインメントの感動を越えたその先にある、応援したくなる感情」ですかね。

|

──AIやロボット、ドローン技術の発展で、将来的には人間の仕事の負担が減り、あまり働かなくてもいいようになるかもしれないという話があります。そんな中で、人間が働いたり活動したりする意味を考えたときに、エンターテインメントの果たす役割はいまよりも大きくなる気がするんです。

石川氏:

私もこれまでよく言ってきたんですけれど、「食品、医療品、日用品といろいろな商品があるなかで、我々が作っているのは生活必需品じゃない。ただ、楽しみや感動は提供できる。だからこそ必要なんだよ」と。

だから、それらを商品としてどう作っていくかという意味では、この産業の可能性は非常に高いと思いますよ。時代が変われば、これからますますエンターテインメントのニーズは出てくると思います。それがどんな形・内容で提供されるのかは、まだわからないですけれど。

──「熱狂」とか「のめり込む熱」みたいなものを別の言葉で置き換えるなら、何が相応しいと思いますか?

石川氏:

私だったら単純に「感動」がいちばん解りやすいですね。熱狂をするにしても、要するに心に響いたり残ったりする、というかね。自分が感動したことって、人に話したくなるじゃないですか。

|

小山氏:

石川さんのいまの言葉の解釈の補足になるかわかりませんが、「エンターテインメントは、触れる人の感情を爆発させるもの」だと思うんです。たとえば日用品のシャンプーを使っても、良い香りがしたとか泡立ちがいいと思うことはあっても、感情が高ぶることはありませんよね。

エンターテインメント産業は、喜び、驚き、笑いなど、人の感情を爆発させる仕事なのですが、日本の産業の中では従事している人数は少なくて、労働者の全体の3%にも満たないそうです。

そういう意味では、この仕事に携わることに、すごく特別な機会を与えてもらっていると感じます。

人に影響を与える力があることを胸に刻み、責任と誇りを持って仕事をして欲しい

──以前、ほかのインタビュー記事で読んだのですが、「退職後はお蕎麦屋さんをやりたい」とコメントされていましたね。

石川氏:

いまでもそう思っていますよ。これまで40年間突っ走ってきて、この6月で取締役を退任させてもらいますけれど、残りの人生を考えたときにやりたいこととして、蕎麦の店は上位ランクに入っているんですよ。

といっても、本格的な蕎麦店じゃなくて、立ち食い蕎麦屋さんでやると面白いかな、と。ただ、「どうしてもやりたい!」とは思ってはいないですけどね(笑)。チャンスがあればやってみたいなと。

相木氏:

以前、某プロジェクトの打ち上げのとき、私がくじ引きで“蕎麦を作るセット”を当てたら、「俺が獲るつもりだったのに!」と私に怒ったこと覚えてます? そのときに石川さんの本気を感じたのですが、そもそもなぜ立ち食い蕎麦屋さんを?

|

石川氏:

もともと立ち食い蕎麦が好きでね。「富士そば」【※】のメニューを1ヵ月で全部完食したこともあるくらい。というのと、立ち食い蕎麦屋さんには失礼かもしれないけれど、「ひとりでもできるかも」と思えるからかな。これが手打ちの本格的な蕎麦店だと、メニューを考えたり人手をつかったりする必要もありますし……。

あとは、店頭で人と触れ合うことで、世の中の動きがいろいろとわかるじゃないですか。それも面白いかなと思っているんですよ。とりわけ「ひと儲けしよう!」とまでは思っていないので。

※富士そば:

正式名称は「名代(なだい)富士そば」。ダイタンフード株式会社が首都圏の駅前を中心にチェーン展開する蕎麦店のこと。

相木氏:

いつのまにか、どこかに開店していそう。

石川氏:

来なくていいからね(笑)。

──「労働者が3%にも満たない」という日本のエンタメ業界の最前線から石川さんは勇退されますが、この業界の後進に向けて、メッセージをお願いします。

石川氏:

エンターテインメントの商品なりサービスは、感動してもらわないといけないんですよ。感動するということは、その人の人生を変えたり、決めたりする力を持っているんです。

|

じつは去年の1年間、小学校と中学校、そして高校で課外授業を受け持ったんです。「働くことは何か」というテーマでね。子どもたちを相手に『太鼓の達人』を題材にしながら授業をやってきましたが、そこで「『ラブライブ!』を作ってくれてありがとう」とか、「将来はバンダイナムコで働きたい」とか、「声優にずっとなりたいと思っていた」とか、「『プリキュア』で遊んでどうだった」とか、みんないろいろと言ってくれるんですよ。

やっぱり、バンダイの作るおもちゃは触れられるものだから、子どもには特に影響が大きくて、そこから得た感動によって、その子の人生を変える力も持っているわけです。

だから、エンターテインメント産業に携わる人には、「人に影響を与える力がある」ということを胸に刻んで、責任と誇りを持って仕事をしてほしいなと思います。もちろん楽しみながら働くのが前提ですけどね。

繰り返しますが、利益優先の中途半端な気持ちで物を作っちゃいけないということですよ。

小山氏:

生きていると、たまに気持ちが沈むときもありますけれど、そういうときは面白さや楽しさ、感動で心を癒さないと、ストレスが病気を引き起こしたり、心がささくれ立ったりするじゃないですか。

そういう面でのエンターテインメントの大事さや必要性は、石川からずっと言われていましたし、明日生きるための日銭を稼ぐようなビジネスもよくないですね。「先義後利」という言葉がありますが、まさにこれだと思います。

|

エンターテインメントというビジネスは、この「先義後利」という言葉にすごくぴったりハマった商売だなという気がして、これからもその考えを忘れないように働いていこうと思っています。

相木氏:

すごくまとまったね(笑)。私は入社の役員面接のとき、たぶんそこには石川もいたはずなんですけれど、「思い出に残る仕事をしたいです」と言って入社したんです。それは自分でもずっと言い続けているし、そこがブレずにいられたのは、石川が理想の環境を作ってくれたからかなと思います。

利益優先の中途半端な気持ちでは物を作らないようにしないと、お客様に見透かされちゃいますから。正直にやるのが大切だなと思いますね。

石川氏:

企業としては目先の利益を追いかけなければいけない場面もあるでしょうけれど、根本はやっぱり「正直に、責任と誇りを持ってやること」ですね。

相木氏:

石川さんから我々に最後の命令として、「これを作っておけ」というものはありますか?

石川氏:

さっきの『スタアオーディション』だね(笑)。ああいった企画をさまざまな形で実現できるグループ会社になったんだから。

相木氏:

いつの間にか芸能事務所みたいにもなっていますよね。『アイドルマスター』などのアイドルを数百人も抱える芸能事務所ですよ。

小山氏:

ライブもやろうと思えばグループ内ですべて完結できますしね。頑張ります!(了)

|

(こちらで全体を見られます)

ナムコがかつて使っていた有名なキャッチコピー「遊びをクリエイトするナムコ」を筆者がはじめて耳にしたのは、まだ子どもの頃。以来、耳触りのよさに惹かれていまだに忘れずにいるが、当時、意味については漠然としか理解することができなかった。

だがいま、改めて振り返ってみるに、ナムコはこのコピーを実直に有言実行してきたといえる。

ビデオゲームを使って、『ギャラクシアン』、『パックマン』、『ゼビウス』をはじめとした数々の新しい遊びをクリエイトしてきた。

それだけには留まらず、「食もエンターテイメント」と石川氏も語るように、ナムコはレストラン『イタリアントマト』を展開したり、マッピーやニャームコというロボットもエンターテインメントにしてみせたり、アイドルデビューも手がけ、リハビリさえもエンタメにしてしまった。

つまり、遊びをクリエイトしながらエンタメの幅を積極的に押し広げてきたのである。

今回、お三方の話を伺って、ナムコがエンタメに取り組んできた姿勢は、創業者の故・中村氏の人柄と自由な社風、そしてクリエイティブ過ぎる社員によって作られたことによる影響が大きかったのだと理解できた。

同時に、その陰には死屍累々とも呼べる試行錯誤の結果と、アーケード事業の灯が消えかねなかったほどの大きな危機が迫っていたことが明らかになった。

創業者の背中を見ながら尊敬の念を抱きつつも、ときには反面教師にしながら、石川氏は激動の40年を乗り越え、中村氏とは違う形でエンタメ事業の幅を広げてきた。それがバンダイとの統合を経て、「IP軸戦略」で一気に花開いたと言えるだろう。

かつ、その花を育てるために必要な、社員の柔軟な発想力とチャレンジ精神を発揮させ、ワンストップで商品を展開できる組織という豊かな“土壌”さえも耕したわけだ。

石川氏は2018年6月をもってバンダイナムコホールディングスの顧問となったが、氏が花開かせた「IP軸戦略」はバンダイナムコグループにしっかりと根づいたことだろう。

今後もたくさんのエンタメを我々に見せてくれることを願わずにはいられない。

【プレゼントのお知らせ】

Nintendo Switch専用ソフト

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) September 14, 2018

『プロ野球 ファミスタ エボリューション』

『太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん!』

をセットで2名様にプレゼント@denfaminicogameをフォロー&ツイートをRTで応募完了です。

バンナム前会長・石川祝男氏インタビューはこちら↓https://t.co/q0hQwOGqSY pic.twitter.com/qcT3uSo8ns

【あわせて読みたい】

『ドラゴンスレイヤー』、『ザナドゥ』、『イース』──かつて1980年代、群を抜いたクオリティの作品を連発、近年では『軌跡』シリーズや『東亰ザナドゥ』、『イースⅧ』などシリーズの派生作品やナンバリングタイトルをリリースし、世代を超えたファンを獲得し続けているゲームメーカー・日本ファルコム。

そんな同社は、スクウェアやエニックス(現スクウェア・エニックス)、光栄(現コーエーテクモゲームス)といったパソコンゲームの黎明期に創業した老舗メーカーのひとつだ。

ご存知の通り、ゲームは今でこそ日本を代表する重要な産業のひとつだが、その歴史はまさに激動だった。そんな中にあって、日本ファルコムはある時から会社の規模をほとんど変えず、高品質のゲームをリリースし続けてきた稀有な存在だ。

なぜ、わずか50名ほどの少人数体制で高いクオリティのゲーム開発ができるのか?なぜ、こんなにも才能溢れるクリエイターが同社に集まるのか? そしてなぜ、35年以上続いている日本ファルコムが、今日までブランドを維持することができているのか?

これらの疑問を明かすべく、創業者であり現会長の加藤正幸氏、2007年に32歳の若さで社長に就任した近藤季洋氏の両名にインタビューを敢行した。

関連記事:

格ゲー“暗黒の10年”は、『鉄拳』を世界一売れる格闘ゲームへと鍛え上げた──世界市場に活路を拓いた戦略を訊く【バンダイナムコ原田勝弘インタビュー/西田宗千佳連載】

“世界最古”にして現代ゲームAIの先駆。21世紀に『パックマン』が再評価される理由を、作者・岩谷徹氏×AI開発者・三宅陽一郎氏が解説【仕様書も一部公開!】