|

前回は初代『ゼルダの伝説』が、経験値を採用していないのになぜ「元祖アクションRPG(ARPG)」の一つと言えるのかを述べた。

今回は、それ以降のARPGの進化を語り、最後にはARPGを世間に普及させた『イース』の成功とは何だったのかを語りたいと思う。『イース』が先駆けた要素は、様々にある。それらが広く普及し「当たり前」になってしまったからこそ、かえって独自性が埋もれるという皮肉な結果を招いている。今回の原稿は、それを掘り起こすのが一つの目的だ。

だが、その前に『ゼルダ』をもう少し掘り下げておこう。多くのゲームがこの『ゼルダ』という巨大な先人の方向性を容易には目指せなかったからこそ、ARPGは現在の形になったからだ。

連載企画「ゲーム語りの基礎教養」:

【ゲーム語りの基礎教養:第一回】初代ドラクエはRPGへの逆風の中に生まれた――“ドラクエ以前”の国内RPG史に見る「苦闘」の歴史

ドラクエで堀井雄二はいかに“編集”したか?――初代ドラクエの「1泊2日観光ツアー」革命【ゲーム語りの基礎教養:第二回】

語られざるもう一つのRPG史――ゼルダの伝説をアクションRPG黎明期が生むまで【ゲーム語りの基礎教養:第三回】

ゼルダの密度と広さを両立する「箱庭性」

「ゼルダ」シリーズが今でも世界中でヒットし続けている、その根底にある今も変わらない本質とは?

――それは「箱庭性」だ。

「箱庭性」とは、初めての敵との戦闘、地形により変わる戦術、見たことのない風景への感動、「行きたかった場所」にたどり着いた達成感、一枚絵にプリントアウトしてみればさほど広くないマップに感じた「長かった冒険」の想い……それらが、限られたデジタル空間の中に詰め込まれている、とてつもない“密度”のことだ。

(画像は任天堂ホームページより)

初代『ゼルダ』のマップは、「すぐそこに見える場所」にどうやってたどりつくかを考える構造になっている。例えば、レベル3のダンジョンは、スタート地点から左に3ブロック目にあり、レベル1(上に4ブロック)よりも実は距離が近い。しかし、実際に辿り着くまでに通る道のりはずっと遠くなっている。そうした「すぐそこに見える場所」に行きたいという気持ちから「冒険」が生まれるのだ。

今でもRPGに「回り道」はつきもので、「正解は一番遠そうな道」と言われるほどだ。しかし、「ゼルダ」が他のRPGと決定的に違う点が2つある。まず、一回だけで使い捨てられるルートはなく、どの道も何度も通るということ。もう一つの違いは、多様なスポットが詰め込まれた“密度”と、冒険の旅を体験できる“広さ”を両立させる「箱庭性」である。

(※画像は3DSバーチャルコンソール版です。)

それ以前のARPGでは、何もない荒野を歩かされたり、手がかりもなく砂漠でアイテムを探させられたりなど、”広さ”は「スカスカの体験」とイコールという事態がしばしばあった。

箱庭とは元々、小さな箱の中にミニチュアを配置して「世界」を表現する趣味で、江戸時代後期から明治時代に流行した。今も鉄道や戦車などのジオラマにそのDNAは受け継がれている。

だから、本来の箱庭は「外から」眺めるものなのだが、「ゼルダ」の場合は「中から」体験するものになっている。

初代『ゼルダ』はわずか16×8=128のフィールドしかない分、緻密に作られている。地上マップには、平地あり森林あり川ありと、変化に富んで飽きにくい。中でも、重要なフィールドに関しては早めにチラ見せ(渡し場の対岸にダンジョンがある、など)して、攻略意欲をそそってくる。

多くの同じスタッフが並行して開発していた『スーパーマリオブラザーズ』でも、どうやってジャンプするんだろう……という思わせぶりな場所はワープゾーンに繋がっていた。

しかも「ゼルダ」は、HPや装備は保存されるものの、ゲームを起動するたびに毎回スタート地点からやり直しなのだが、それでもユーザーに理不尽な思いをさせない工夫がある。各ダンジョンまでの道のりがレベル=強さと釣り合っていたり、いろいろなルートを組み合わせて「新規の体験」にするなど、限られたハード・ソフト環境を、緻密な「設計」で埋め合わせている。

そんなマップの組み方は80年代半ば、「レベルデザイン」的な発想の最先端にあったろうし、ここまでの「密度」と「広さ」を追求していた例も他に見当たりにくい。PCはファミコンやディスクシステムよりはるかに広大なデータ空間を持てたから、その必要が感じにくかったのかもしれない。

そして家庭用では、逆にディスクシステムを開発した任天堂以外のサードパーティが「広さ」を前提にはしにくかった。その開拓者としての経験が、「ゼルダ」シリーズの現在を支えているのだろう。

なぜ「ゼルダ」には後継者がいなかったのか?

だが、そんな『ゼルダ』がARPGを主流の一つとする後押しになったことは間違いないものの、同じように「見下ろしマップ型」のARPGが一様にヒットしたかといえば、結果を残しているゲームが意外に少ないことに気づく。

実のところ、『ゼルダ』本家が出た翌年1987年には、見下ろしマップ型(厳密には『ハイドライド』フォロワーも含まれるはずだが)として、『カリーンの剣』や、アクション性はないが切り替えマップ型がゼルダそっくりの『インドラの光』が発売されている。さらに88年には『ダンディー ゼウオンの復活』なんてゲームもあるわけだが、こうしたタイトルを耳にしても、記憶が蘇ることは稀だろう。その後、ROMカートリッジの容量はディスクシステムを超えたし、データ空間の制約は小さくなった。にもかかわらず、なぜヒットした『ゼルダ』を追って同じような「広さ」と「密度」を両立するARPGが主流にならなかったのか。

それは――見かけは真似られても、「箱庭性」はコピーしづらかったからだろう。パズルのように凝りに凝ったゼルダの箱庭は容易に真似できるものではなかったのだ。

このことは私たちに一つの教訓を与える。ゲームに限らず、あるエンタメが生み出した「型」が一つのジャンルへと育つには、「真似しやすいこと」が必須なのだ。

今やライトノベル市場で全盛期を迎えている異世界転生ものも、ともかく「型」は真似やすい。そもそも「型」をなぞることが難しければ、「二匹目のドジョウ」を狙うフォロワーもいなくなる。特に80年代半ばまでのARPGの進化は、先行したヒット作の遺伝子をアレンジし、あるいは2つ以上をかけ合わせる、農作物の品種改良のようなプロセスをたどっている。現代のスマホゲームでも観測されている「模倣とアレンジによる進化」は、30年以上前にすでにあった。

そうした分かりやすい例として、ここからは当時それなりにヒットした2つのARPGを挙げよう。

どちらも1985年発売で、先行していたヒット作といえば『ドルアーガの塔』と『ハイドライド』ぐらいのもの。そのため「模倣とアレンジ」の跡がありありと伺える作品だ。

(画像はそれぞれ公式サイト、Project EGGより)

『メルヘンヴェール』がとらわれた「難しさの壁」

まず一つはシステムサコムの『メルヘンヴェール』だ。本作はステージとステージの間に設けられたビジュアルシーンが凝っていることでも有名で、開発者も「ビジュアルシーンのつなぎとしてアクションステージがある」と豪語したほど。美しいCGとストーリー性を重視した路線は同社の「ノベルウェア」シリーズに継承されたし、「ファイナルファンタジー」シリーズの先駆けでもあった。

(画像は『メルヘンヴェールⅠ・Ⅱ』です。プロジェクトEGGより)

ゲーム本編は、主人公を4方向に移動させながら弾を撃つアクションシューティングRPGである。第一印象は『ハイドライド』のようだが、プレイしてみるとまるで別ものの印象を受ける。主人公は盾を持っていて、攻撃していない状態では正面からの攻撃を防げる。そして攻撃しているときは、左側面からの攻撃を受けられる。

そう、『ドルアーガの塔』と同じ防御システムなのだ。なにしろ「皆さんの中には、ナ○コ社のド○アーガの塔をやった事がある方も多いと思います、そう、あれと同じです」と説明書に明記してるのだから、もう間違いはないだろう。

とはいえ、プレイしてみればこれは別物だ。そう思えるのは、そんなシステムはめったに使わない(その余裕がない)からだが、別ものと思える原因は他にある――それは「アクションが異常に難しい」ことだ。主人公の撃つ弾は画面の端から端まで届くので、いかにも楽勝そうだ。が、こちらの移動速度は遅い上に動ける=撃てる方向は上下左右だけなのに、敵は8方向に動ける。

したがって、最強の敵はモンスターではなく「崖」だ。どのステージも崖で囲まれており、うっかり近づけば踏み外して転落死する。1秒間に6回以上キーを連打すれば助かるのだが、間に合わなければ即死。その他、配置された回復アイテムは少なく、ゲームをセーブするために必要な「フロッピーディスク」は一つしか持てず、一度使うと消費アイテムはなくなる。そしてセーブしても体力回復しないので、ハマりの原因にもなりかねない……。

こうした「プレイヤーを苦しめること」は、実は85年当時の「おもてなし」であった。それに全力が注がれていたのが好評だったのか、続編の『II』も登場。とはいえ、『I』は美しいビジュアルが、折れかけた心を救っていたのだろう。そこまでCGを頑張れなかったファミコン・ディスクシステム版は……コメントを差し控えておこう。

『トリトーン』はなぜ一作目だけが名作なのか

もう一つはザインソフトの『トリトーン』だ。

(画像は【ニコニコ動画】PC88版 トリトーンより)

Copyright(C)SEIN・SOFT

画面右にゲームのタイトルとHP、STRや経験値などをまとめた設計や、体力の自然回復は『ハイドライド』そのまま。主人公が剣を振り、飛び道具も撃つシステムは『ドラゴンバスター』を思わせる。そして各アイテムは「同じ種類の敵を◯匹倒せばアイテム取得」などの条件を満たすと出現するところは、『ドルアーガの塔』からだろう。もはや3つのゲームを一つにした、マッシュアップのお手本のような作りだといえる。

そう言ってしまうとオリジナリティに欠けているようだが、それぞれ異なるシステム同士をなじませて違和感を覚えさせない作りはよく出来ている。

『ハイドライド』の分かりやすさ、『ドラゴンバスター』のアクション性、『ドルアーガの塔』のアイテム探しを上手く掛け合わせている。「ドルアーガ」本家で多かった極悪な謎も、このゲームでは一部を除いては、そこまで過酷ではない。

本作はシリーズ化したが、最も評判が高いのは結局、第一作目だった。それは程よいボリュームと適度な難しさで、誰もが頑張ればクリアできたからだろう。一方、マップをより広大にして、本筋に関係ない多くの隠し要素を入れたリメイク版の『スーパートリトーン』は広くてスカスカ、変化に乏しくて冗長というデキになった。一作目は「長くて難しいのがいいゲーム」という風潮に逆らって成功したのに、続編ではみすみすその長所を捨ててしまったのだ。

初代ドラクエが『ウィザードリィ』と『ウルティマ』の長所を少年マンガの文法により「編集」したように、『メルヘンヴェール』と『トリトーン』も先行作品のいい所どりをした上で、独自の要素も加えている。だが、80年代半ばの「難しさは正義」の常識に囚われてしまい、時代の壁を超えられなかったのだ。

『イース』が宣言した「RPGは優しさの時代へ」

80年代半ば、主なゲームのプラットフォームはしだいにPCからゲーム専用ハードへと移っていった。当時のPCは扱いが難しく、ゲームをインストールするだけでも基礎知識が必要とされたから、ゲーム本編が難しくても許された。PC本体やゲームソフトも高価だったため「なかなか解けず、長く遊べる」ことは、むしろコストパフォーマンス的にも歓迎されたのだ。

しかし、ファミコンは本体もソフトもPCより安いし、「コンピュータ」に触れることが初めての子どもたちが主な客層だ。そうしてユーザーが入れ替わり、PCゲームの発想を家庭用ハードに持ち込む上で「難しさの壁」が立ちはだかることになった。

PCゲームの中でもシステムの理解が難しいRPGは、特に壁が高かった。そこに「やさしさの革命」を起こし、RPGが家庭用ゲーム市場になだれ込む突破口を開いたのが初代『ドラクエ』だ。「難しさの壁」は、ARPGの覇者だった「ザナドゥ」シリーズも例外ではない。リメイク版を除いてはシステム的な続編も出ていない(『風の伝説ザナドゥ』は別もの)。「ゲームは誰でも解けるもの」にした初代『ドラクエ』前後の断絶はとても大きく、そこで消えていったARPGの進化系も少なくないかもしれない。

ではARPGを家庭用に広め、一大ジャンルに成長するきっかけを作ったゲームとはなにか。

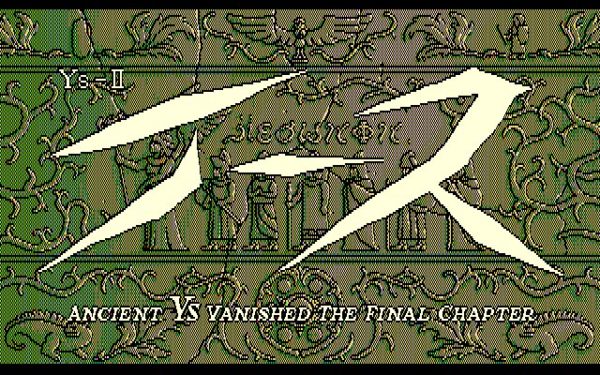

――それが1987年に登場した『イース』だ。一作目のキャッチコピーに謳われた「今、RPGは優しさの時代へ」は、PCゲームが突き当たっていた「難しさの壁」をスタッフが自覚していた証だろう。

(画像はプロジェクトEGGより)

しかし、『イース』はファミコンではなくPC用ゲームとして開発された。初代『ドラクエ』はファミコンありきで企画が始まったから「やさしさ」への配慮が働くのはわかりやすいが、「PCゲームがなぜそちらに?」という不思議さがある。

だが、その答えは意外と簡単だ。一つは、開発・販売したのが日本ファルコムだったということだ。当時の主力製品だった「ザナドゥ」シリーズは難しさを極めていたから、「方向性がかぶらない」という力学が働きやすい。もう一つは、開発スタッフの顔ぶれ。主要メンバーの一人である橋本昌哉氏は『太陽の神殿』のプログラム担当だった。同作はアドベンチャーゲームであり、それ以降ファルコムが手がけることはなかったジャンルだ。つまり人材的にも期待がかけられてなかったプロジェクトだけに、企画の自由度が高かったのだろう。

そして、そこに『ザナドゥ』のドット絵やマップを手がけた天才グラフィックデザイナー・山根ともお氏(原案にも名を連ねている)が合流したことで、「美しく、プレイして面白い」ファルコムARPGの系譜が『イース』に引き継がれた。人の快楽中枢に直結するゲームはアイディア以上に、職人の「技」がなくてはならない。

だが、『イース』は確かに「難しいARPG」への反逆だったものの、難易度に限った話ならば「優しさ」ではなく「易しさ」だ。多くのプレイヤーの記憶に残ったゲームが、ただ歯ごたえがなくて解きやすいだけだったのだろうか――いや、そんなことはない。本作の「優しさ」は幾つかの要素が絡み合った総合的なものを、一つの言葉で表しているに過ぎない。たった一本で、正確にはストーリーが「二つで一つ」の続編『II』を合わせて2本でARPGのあり方に絶大なインパクトをもたらしたため、分析的な視点を介さずに「易しさ」という解釈で済まされているだけだ。

(画像はプロジェクトEGGより)

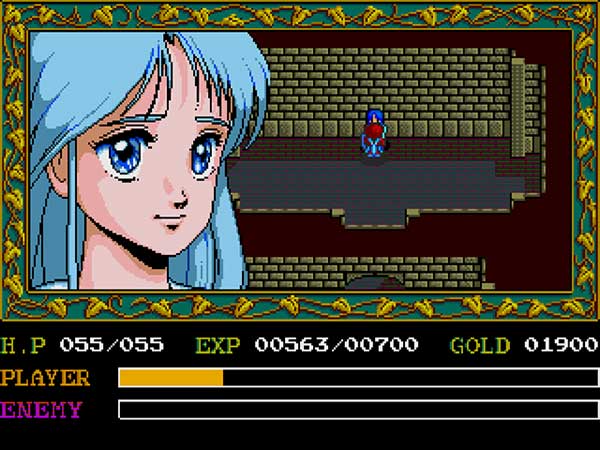

「攻撃も会話も体当たり」という優しさ

その「優しさ」は、3つの要素に分解できる。

一つは、もちろん英語で「EASY」という意味での易しさだ。まず、基本操作が易しい。攻撃は敵に体当たりする、以上。『ドルアーガの塔』や『ハイドライド』も体当たりしていたが、前者は「剣を出す」、後者は「攻撃モードに切り替える」というワンアクションがあった。しかしそれさえ必要ない。

さらに「半キャラずらし」が易しさに磨きをかけている。ギリギリで当てて避けるヒットアンドアウェイもいらず、ただ半キャラ分ずらして正面から当たれば、ダメージを受けずに一方的に攻撃できる。

『ハイドライド』にも同じ技はあったが、大きな違いは『イース』では敵が突き飛ばされるということだ。主人公・アドルに当たった敵は離れるため、反撃を食らうリスクがない攻防一体のシステムだ。そうして離れても半キャラずらしの座標は保たれているので、すぐに攻撃が再開できる。アドルの移動も止まらず疾走感があり、快感の総量が段違いだ。

(画像はプロジェクトEGGより)

戦闘ばかりか、街での会話も体当たりのみ。ドラクエは『II』以降は「主人公が向いている方向に、ボタンで話しかける」ようになったが、こちらはボタンを押す必要さえない。街でNPCに接するとき話す以外の目的はない(攻撃したり取引する要素はない)のだから、実に理にかなってる。

若い世代にとってのシナリオの優しさ

2つめの「優しさ」は、若い世代にとってのシナリオの優しさだ。PCの価格は「収入のある大人しか買えない」ものから、80年代半ばには「バイトをすれば学生でも買える」まで下がっていたから、PCユーザーの低年齢化にも沿っている。

『イース』は、千数百年前に冒険者アドル・クリスティンが綴った冒険日誌を翻訳・小説化。それを原作にしたゲームを、プレイヤーが追体験するという体裁になっている。こうした「アドルの一人称で書かれた物語」という前提は、実はシナリオ構造と深い関係がある。

初代『ドラクエ』は各地を旅して様々な街や村をめぐる「平面的な広がり」ある物語だったが、『イース』は「垂直的な深さ」のあるストーリーだ。外界から切り離された島を舞台に、バルバドやミネア、ゼピック村など数カ所を拠点にして山の神殿や廃坑、ダームの搭といった幾つかのダンジョンに挑む。プレイ時間は10時間程度で長くはないが、それぞれの街や村は何回も訪れて奥深いドラマが繰り広げられ、各ダンジョンも何体かのボスが配置されて凝った仕掛けもあり、濃縮された体験が味わえる。

(画像は『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』公式サイトより)

アドルと「ドラクエ」の主人公の違いは、名前を変更できない、「プレイヤーとは他人」であるということだ。もともと「人間プレイヤーがキャラクターを作成する」テーブルトークRPGを源流とした海外CRPGや、それを元ネタにした国産CRPGは、プレイヤー=主人公という前提だった。『ドルアーガの塔』も古代ギルガメッシュ伝説を下敷きにした物語だったが、会話とストーリーがあるARPGとして、『イース』は最初期の例だろう。

そう多くない街や村での、特定の何人かとの会話や「お使い」イベントによるフラグの消化。次々と現れる中ボスとの戦い……。こうしたシナリオ構造は「仲間達の助けを借りて強敵を撃破していく」少年マンガの文法そのものだ。多くの街のあるRPGでは何人かに分散された役割が少ないキャラに集約されるため、一人ひとりが記憶に残りやすい。「壁をぶち破るドギ」は後のシリーズで恒例になったほどだ。

(画像はファルコムミュージアムより)

『イース』に少年マンガのテイストを与えている決定打は、美少女キャラの充実ぶりだ。中でもフィーナの優遇が際立っていて、山の神殿の地下で救出した後、記憶喪失の彼女をお見舞いし、平和に暮らす夢を聞き、ラストダンジョンに挑む前も「もう一度会いに来る」と約束。これほどヒロインらしい扱いをされたARPGの女性キャラは、当時は珍しかった。

その前年にビキニアーマーを普及させた『夢幻戦士ヴァリス』がヒットしていたので、アニメの想像力もゲームに本格的に浸透してきた時期だったのだろう。初代『ドラクエ』も『イース』も、「RPGの少年マンガ化」を推進したのだ。

家庭用ゲームの「感動の時代」を先駆けた『イース』

そして、最後の第三の優しさは、プレイ体験の優しさ。つまり――グラフィックと音楽だ。

「優れたゲームはキャラが丸と四角だけでも面白い」という声もあるが、ゲームのプレイは五感を持った身体に働きかける体験でもあり、美しいCGや楽曲が楽しさを増すことも事実だろう。それに「ふだんゲームをしてない人たち」にも届きやすいデモ画面や楽曲は、ヒット作が誕生する上で重要な役割を果たす。

まず、『イース』はビジュアルが美しい。現在の大作に慣れた目には地味に見えるが、広い草原にていねいに配置された木々廃坑の内壁など、隅々まで細かに描かれている。ゲームはそうした「静」にダイナミックな「動」を与える総合芸術だ。その点でも、『イース』に注ぎ込まれている技術は相当に高いレベルである。敵に体当たりする=「主人公が走り回る」わけで、端に行くたびに画面を切り替えていたのでは目に厳しい。プレイに違和感を覚えないのは、滑らかに高速スクロールしてるからだ。曲線を描く山道をさーっと走り抜けることを、元々ゲーム向きの「動きある」グラフィック機能が弱いPC上で重さを感じさせないプログラムは凄まじい。

そして『イース』といえば、古代祐三氏によるサウンドだ。

PCショップでのデモは、ディスプレイは大きくなくても、音は遠くまで聞こえる。通りかかった人は足を止め、離れた場所にいた人も近寄り……その頃、筆者が通っていた大阪の電気街・日本橋でも、ちょっとした人だかりができていた覚えがある。

PC-8801版『イース』の音源を収録したオリジナルサウンドトラックは現在もAmazonやiTunes Storeなど、各種音楽配信サイトにて配信されている。

音響が貧弱だったPCに、ようやくアーケードゲームと同等のFM音源が搭載された。が、その潜在能力をどれだけ引き出せるかは、コンポーザーの腕により差がある。古代氏が飛び抜けていたのは作曲のみならず、ゲームに合った“音”まで作り込んだことだ。後のゲームに対する影響力の大きさからも、家庭用ゲームサウンド(広い意味でのPCゲームを含む)は「イース以前」「イース以降」に二分されたといってもいい。

そうしたCGと音楽のゴージャス化は、ほどなく発売された続編『II』でさらに加速された。戦闘面で「魔法」が追加されたこともあったが、何よりオープニングのデモだ。疾走感あふれる古代サウンドに乗って、新たなヒロインのリリアが振り向く。今の目では小さなウィンドウに映るが、「振り向きリリア」の衝撃は凄まじかった。後の「ゲーム内ムービー」の走りである。

(画像はプロジェクトEGGより)

『イース』が発売された87年は、グラフィックも音源も破格だったシャープのPC・X68000が登場した年でもある。業務用ゲームの『グラディウス』を遜色なく再現したデモは圧倒的だったが、価格も圧倒的で(ディスプレイと合わせて40万円超え)マスへの普及にはいたらなかった。が、「贅沢なゲームプレイを家庭で」の波が着実に打ち寄せていた中で、特に印象に残る製品だった。

(画像はWikipediaより)

大ヒットしたPCゲームは家庭用に移植される先例はあったが、その点で『イース』にとって幸運だったのは、PCエンジン用の外付け機器であるCD-ROMが翌年に登場したこと。当時としては大容量のCD-ROMを採用し、データ容量の点ではPCを超えた初めての家庭用ハードだ。そのハードの開発にも深く関わったハドソンが、『イース』の移植を名乗り出た。CD-ROMの大容量を活かして一作目と『II』を一つにまとめた『イースⅠ・II』だ。『I』と『II』通じてレベルアップしていくようバランスも再調整され(ボスでハマっても経験値を稼げば突破できる)、ストーリーも整理されて分かりやすくなった。

そして美しいCGはそのままに、キャラクターの音声も追加。BGMも音楽CDと同じく“生音”で再生され、より迫力と軽快さが増した(アレンジ曲は賛否あったが、個人的には断然「アリ」派だ)。ここぞというシーンではキャラの顔がアップになるカットインも挿入。もちろん『II』の振り向きリリアもパワーアップし、シーン数も増えている。

こうしたCD-ROMの特性を発揮できたのは、元々の『イース』が備えていた先進性と「CD-ROMというハードの適性」が一致していたからだ。

ちなみにETERNAL版には新海誠監督のOPアニメが付いており、『君の名は。』などにも繋がる、アニメーションにとっても重要な布石だった。

(画像はゲームアーカイブス版です。プレイステーション オフィシャルサイトより)

『イース』以降の時代を我々は生きている

そして数年後、CD-ROMは初代PlayStationほか主要ハードに採用され、キャラがしゃべりムービーが流れるゲームが当たり前になった。

たとえ『イース』がなくてもビジュアルや音楽の強化はハードの進化に伴って必然だったかもしれないが、「ARPGとして時代を先駆けた」意義は大きい。よりヒロイックな主人公、劇的な演出とともに次々と現れる強敵、冒険を彩るヒロインたち。「ドラクエ」以上に少年マンガの文法を持ち込んだシナリオについては、PCゲームでも「サーク」など後続のARPGが相次いだ。さらには「ヒーローと強敵との対決はムービーと相性がいい」ということで、表現力とデータ容量が強化された後の家庭用ハードでも、「テイルズ オブ」シリーズをはじめARPGが根付いた要因の一つになったのではないか。

『イース』は、見下ろし型ARPGとして最も有名な例の一つだが、それは『ゼルダ』とは別方向の進化を遂げたものである。しかし、『ゼルダ』の方向性があまり継承されなかったのに対して、『イース』は多くの点で後のゲームに繋がっていった。

(画像はプロジェクトEGGより)

『イースII』は前作が「今、RPGは優しさの時代へ」をうたったことを踏まえて、「優しさから、感動へ」をキャッチコピーにした。ここまで読んだ方は、おわかりだろう。今でも我々はARPGに限らず、『イース』以降の「感動の時代」を生きているのだ。

文/多根 清史