長い歴史を誇るビデオゲーム業界には、その偉業や才能から「レジェンド」と呼ばれるクリエイターがいる。ディレクター、プロデューサーとタイプの違いはあるものの、数多いるゲームクリエイターの中でも、岡本吉起氏はレジェンドクリエイターと呼ばれる人のひとりだろう。

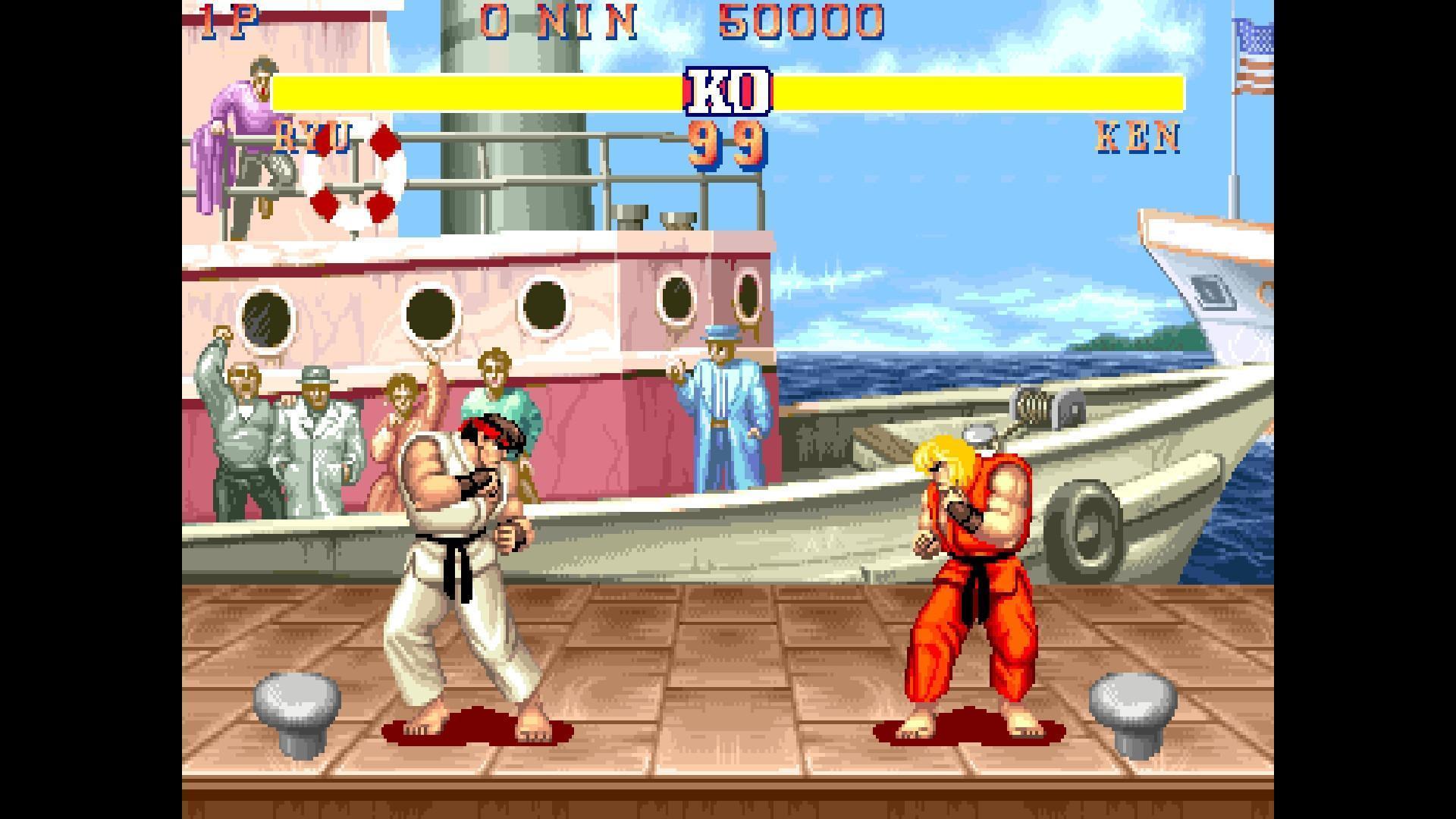

岡本氏は1983年にカプコンに入社し、カプコンのゲーム事業を立ち上げ、数々の名作の開発を経たのちに、1991年にプロデューサーを務めた『ストリートファイターII』(以下、『ストⅡ』)が世界中で大ヒット。『ストⅡ』は、空前の対戦格闘ゲームブームを巻き起こした、まさに歴史を作った超名作だ。

岡本氏は1980年代以降のアーケードゲーム、ファミリーコンピュータ時代からのコンシューマーゲーム開発に携わり、数々のヒット作を輩出したのち、2003年にカプコンを退社。

同年7月には、開発会社ゲームリパブリックを設立するものの、2011年に多額の借金を抱えて会社は事実上の解散。この時点で、多くの人が「岡本吉起はゲーム業界から消えて過去の人になった」と思ったのではないだろうか。

だが2013年、岡本氏が開発に参加した『モンスターストライク』(以下、『モンスト』)がリリースされると、モバイルゲームとして空前の大ヒットを記録。『モンスト』はリリースから10年以上経つ現在も、セールスランキングでトップクラスに君臨し続けている。

アーケードゲーム、コンシューマーゲーム、モバイルゲームの3媒体すべてで、歴史に残る超ヒット作を生み出しているのは、世界中を見渡しても岡本吉起氏ただひとりの偉業である。

岡本氏は現在、マレーシアに移住し、ゲーム開発に携わりながら『岡本吉起 ゲームch』など複数のYouTubeチャンネルで発信を行っている。電ファミニコゲーマーは、日本に戻られたタイミングにて岡本氏へのインタビュー取材を敢行。生い立ちからゲーム業界に入ることになったきっかけ、ヒット作の誕生秘話など、岡本氏のこれまでの歩みを赤裸々に語っていただいた。

なお、今回のインタビューはでらゲー設立15周年に合わせて企画させていただいたもの。岡本氏は2012年にでらゲーに入社し、現在は外部プロデューサーとして複数のゲームを手がけている。

聞き手/豊田恵吾

幼少期からゲームバランスを考えて遊んでいた。自分が楽しく遊ぶための努力

──本日はよろしくお願いいたします。今日は岡本さんの考え方や選択の仕方など、多岐にわたるお話をうかがわせてください。まず、岡本さんの幼少期から話をうかがえればと思います。

岡本吉起氏(以下、岡本氏):

愛媛県の田舎で育ちましたが、幼少期からゲームバランスを考えて遊んでいましたね。年齢も性別もバラバラの子どもたちが集まってみんなで遊ぶことになるんですが、なるべくみんなが楽しく遊べるようにしたいじゃないですか。そこで思いついたのが、遊びの中で付けるハンディキャップです。同級生どうしで遊ぶときは必要ないんですが、違う学年の子たちが混じって遊ぶときはハンディキャップがないとダメなルールにして。

あとは、ローカルルールも作っていましたね。ボードゲームで遊ぶときも、ルールを教えるのが難しかったり、遊ぶ時間が長くなりがちだったので、勝利条件を変えたり、スタート時の手ゴマを増やしたり、さらにハンディキャップもつけてみたり。

小さい子からしたら、遊びに参加できていなくてもいっしょにその場にいるだけで楽しいんですよ。追いかけて走っているだけでもうれしかったり。でも、“みんなで楽しく遊べるルール”を自然と考えていました。

──プロデュース的なこと、ゲームマスター的なことを子どものころからすでにやっていたんですね。現代と違ってネットやスマホもないわけですから、想像力が遊びをおもしろくしていた時代だったと思うのですが……。

岡本氏:

あのころは、本当に何もなかったですね(笑)。ボードゲームも『モノポリー』と『人生ゲーム』くらいしかなくて。『人生ゲーム』のような“すごろくゲーム”は、“振り出しに戻る”というコマがあるじゃないですか。あれはローカルルールで排除していました。

──なぜそのようなルールにしたのですか?

岡本氏:

そこまで順調だったのに、“振り出しに戻る”マスを踏んだら「はい、終了」となってしまうのは、子どもには意味がわからないですよね(笑)。理不尽というか、極端すぎておもしろくないので、これはなくしたほうがバランスがいいと思ったわけです。

──“遊んでいておもしろいかどうか”を子どものころからとくに意識せずに考えていたと。

岡本氏:

当時はもちろん、将来ゲームを作る仕事につくなんて考えてもいなかったですから、そのとき自分が楽しく遊ぶために最大限の努力をしていただけだと思いますね。

──遊びのルールを考える人、リーダーシップをとる人が周囲にいなかったことで、自発的にそういった役割を担っていったのでしょうか?

岡本氏:

そうかもしれません。もちろん、先輩が考えたルールもたくさんありましたよ。ただ、先輩が考えたものにも理不尽なものが多かったんですね。

僕の地元には“子ども牛鬼”というお祭りがあって、子どもたちが家を一軒一軒回ってお祓いすると大人からお布施がもらえたんです。このお布施を分けるときに、「年長者はいくら、下級生はいくら」と分ける人もいれば、フラットに分ける先輩もいた。フラットに分けてくれる先輩は「優しい人だな」と思いましたけど、その人の仕事力に対しては割に合わない。

祭のときは何日も前からみんなで集まって、材料を買って、リアカーの上に乗せる物を作るんです。竹ひごを作って針金でくくり、竹の家みたいなものを作ってから、そこに布を被せて……と設計図も自分たちで書くわけです。ただ、小学1年生の子と6年生では当然仕事量がぜんぜん違う。

ですから“先輩が全部取りまとめているのに全員でフラットに分ける”のはどうかと思うし、かといって“上の人がほとんど持って行って下の子はほとんどもらえない”というのも極端すぎるなと。「みんなが納得するバランスっていうのはどこにあるんだろう?」と考えていました。

……少し話が脱線しますが、先輩にまつわるエピソードでおもしろかったのは、鉄砲を作っていたことですね。

──ゴムとかバネを使ったような……?

岡本氏:

いや、火薬ですね。いまでは絶対に違法……昔も違法かもしれないけど、自作した薬莢に火薬をほぐして詰めていました。で、L字型になった金具をゴムで送り出すようにして、火薬を叩いて空気銃の弾が飛んでいくという構造。20~30メートル先が狙えるほど本格的でした。

あるとき、先輩の家にいってその銃の構造についての講習を受けまして(笑)。「この金具はこれじゃないとダメだ」とか、「この部品はこうやって取り付けるんだ」とか、そこらへんにある物を切り出したり磨いたりして作っていました。

──完全に遊びの域を超えていますよね(笑)。

岡本氏:

あとは、魚や山鳥を捕る仕掛けを作ったり、ウナギを捕りに行ったり。

──自然に囲まれた環境だったんですね。

岡本氏:

自然に囲まれていたというか、自然しかない(笑)。愛媛県の一本松町、いまでいう愛南町ってところなんですが、標高0メートルから1100メートルまでがひとつの町に収まっているんですよ。山も川もあって、県境に海があって。

誰かの家に集まって遊ぶのもあるけど、基本は「どこそこに行こうぜ!」というのを事前に決めて、自転車で集合してそこに向かう。遅れたヤツは置いていくし、帰りに誰かがパンクしても置いて帰る。待っていたら帰るのが遅れて全員叱られるから(笑)。置いて帰った子の家に連絡を入れることもなかったですから、当時の子どもたちはたくましかったですね(笑)。

──その後、中高生のときはどう過ごされていたのですか?

岡本氏:

バレーボールをやっていました。女の子にモテたくて運動をしていましたね(笑)。これは冗談ではなく、女性を口説くことも会社経営もマーケティングも、やっていることは結局同じなんですよ。ゲームを上手に作れるなら女性も口説けるし、会社経営もうまくいくと思っています。

もちろん、中高生のときは将来会社経営に必要だろうとかはまったく考えていなくて、ただひたすらに女の子にモテたかっただけ(笑)。いまはこんな見た目だけど、中高生のときはビジュアルもそんなに悪くなかったんですよ。

──(笑)。中高生のときは不良への憧れなどはありましたか?

岡本氏:

田舎だから不良は多かったけど、僕はそうではなかったですね。高校では生徒会長を務めていましたから。

──音楽やファッションへの興味はどうだったのですか?

岡本氏:

じつは僕がいちばん弱いのは音楽なんです。音楽と英語だけは本当にダメ。ファッションもとくに気にしてなくて、いつもジャージを着ていました。ちなみに、学生時代にアルバイトもしたことないんですよ。

人生で初めて”ビリの成績”になり、ドン底からトップにはい上がったデザイン学校時代

──高校卒業後、専門学校に進まれたと聞いています。

岡本氏:

デザイン系の専門学校に行きました。本当は建築家になりたかったんですよ。ただ、訳あって建築の学校に行くチャンスを逃してしまいまして。

幼少期に「何をしたらお札に顔が残るの?」と親に聞いたら「政治家」と言われたんですね。聖徳太子や伊藤博文など、当時は政治家が紙幣の肖像画として起用されることが多かったんです。でも政治家になるのは嫌だなと(笑)。

じゃあほかに「何があれば将来自分が残るんだろう?」と考えたとき、建築物なら100年、200年と残るものがあると。家一軒とかではなく、街そのものを作って自分の名前を後世に残したかったんですよね。

──なるほど。専門学校ではコンピューターグラフィックスを学ばれたのですか?

岡本氏:

いや、コンピューターを使ったCGもない時代でしたから、アナログのデザインです。訳あって大学進学を諦めたタイミングだったので、専門学校へ応募したら時期が過ぎていて片っ端から断られてしまったんですね。そんな中、1校だけ定員割れしている学校があったんです。なんとか間に合って、その専門学校に入学しました。

ただ、それまでデザインの勉強はまったくしたことがなかったですし、美術部だったわけでもなく、当然のように成績はビリでした。

成績は5段階評価で、平均が3のところ自分の成績は2.7。そもそも学校に来ていない人や課題をまったく提出していない生徒もいるわけで。彼らを差し引いたら、全部の授業出て宿題も全部提出して2.7の成績というのは、実質的なビリなわけですよ。中高では勉強はかなりできたので、自分の人生の中でビリの成績というのは初めてのことでした。

もともとデザイナーになる気はなかったんですが、このままじゃ嫌だなと。同窓会があったら、「ああ、絵がいちばん下手クソだったあの子ね」と言われるわけでしょ(笑)。この“ビリ”というポジションに立って、僕の心に火がつきました。

──逆境に立たされたことでスイッチが入ったと。ちなみに、小中高のときに挫折を味わったことはないのですか?

岡本氏:

とくになかったですね。できなかったのは音楽と英語だけでした。

──塾に通ったりしていたんですか?

岡本氏:

勉強はできたので必要なかったんですが、中学生のときに塾に行きました。とあるテストのときにたまたま寝ちゃって、当たり前だけどそのときの成績がめちゃくちゃ悪かったんですよ。1回だけ数学で14点取っちゃって、おふくろが怒って「塾に行け!」というのでしぶしぶ行くことに。それで、塾に行ってからのテストのあとに、おふくろから「何点上がったの?」と聞かれて、86点って(笑)。

──最大値じゃないですか(笑)。

岡本氏:

昔からずっと100点を取っていたから珍しくはないんだけどね。14点に落ちたことを親が本当に心配しちゃって。いやいや違うんだよ、寝ちゃっただけなんだって、と(笑)。

──専門学校の話に戻しますが、当時そのまま「デザインで食べていこう」とはならなかったのですか?

岡本氏:

なりませんでした(笑)。悔しいから学校の成績を上げてやろうと思っただけです。とにかく絵がうまくなりたいと思って、何をしたらうまくなるのかを考えました。そこで出した答えが、ひとつは「絵をたくさん描いて、いい作品に触れる」こと。もうひとつは「友だちを選ぶ」ということでした。

まず最初に、デザインに対して本気じゃない友だちを全部切りました。成績がいい子たちをよく見てみると、できる子たちはひとかたまりになっている。入学したときは、まだ成績がわからないのでニュートラルな状態のはずなんですが、彼らは自然と集まっていたんですよね。

──その“できる人たち”には何か共通するものがあったのでしょうか?

岡本氏:

誰もが絵に対して真摯なタイプでした。彼らは四六時中、絵の話をしていて、バイトや遊びもあまりしていなかった。僕は田舎から大阪に出てきたのもあって、夜が明るくて楽しくて、遊んでしまっていたんです(笑)。

ただ自分の成績と改めて向き合ったときに「これじゃあダメだな」と。「これくらいでいいか……」で妥協せず、知恵を絞りながら「これ以上はもう無理!」というレベルの作品を提出し続けないとダメだと気がついたんです。一方で、ゴールを高く設定したほうがいいとは思ったんですが、広い視野がなかったので何がいちばん高いゴールなのかがわかっていなかった。自分の中の物差しがなかったので、物差しを作るところから始めました。

あとは、発想の仕方です。たとえば何かしらの課題が出されたとき、成績上位のグループは「先生は何を求めてこの宿題を出したのか?」的なことを語っていたんです。一方の僕は「いついつまでにやらないとな~、時間がないな~」としか考えていなかった。そういったものを見て、こんな世界があったんだなと。

その後、真面目にやっている子たちのグループに「入れてください」とお願いをしたんですけど怪訝な顔をされてしまって。まあ、当然ですよね(笑)。ただ、夏休みのあいだ毎日ひたすら絵を描いていたらその絵が評価されて、彼らの仲間に入れてもらえました。

──その後、岡本さんの成績はどうなっていったのですか?

岡本氏:

1学期に2.7だった成績は2学期には3.8。3学期には4.2になりました。4.2になれば、上の下ぐらいには入っているのかなと。そしてつぎの1学期には4.4に上がったんですが、この成績だと上の中くらいで中途半端。どうせならもっと上を目指したいと思って、最後は最優秀成績賞まで獲得しました。ビリからガーっと2年間で上げましたね。

僕は学校に行っている途中にKONAMI(当時はコナミ工業)でインターンとして働いていたので卒業式には出なかったんですが、学校の先生が「岡本と出会えたことが最大の収穫だった」と挨拶したらしくて、それを知ったときはうれしかったです。

学校では成績の伸びる速度が速いから天才扱いされていたんですが、絵を描いていてわかったことが“自分には才能がない”ってことでした(笑)。ああ、僕は絵では飯は食えないなと。そこでジョブチェンジしたいと思いながら就職したのがKONAMIです。

KONAMIにはポスターのイラストレーターとして入社しました。画家としての僕の絵を評価してくれていたんですけど、当初から「絵で食べていくのは絶対無理」だと思っていました。

デザイナーとして入社したら、いつのまにかゲームプランナーになっていた

──KONAMIに入社されたということですが、ビデオゲームは好きだったのでしょうか?

岡本氏:

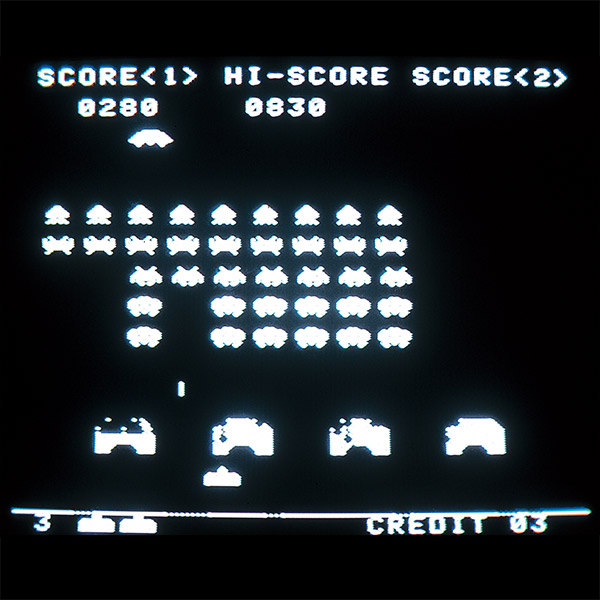

高校生のときにインベーダーゲームに一瞬ハマりました。世間で大ブームになっていて、うちの田舎にもそのブームが来たんですよ。ただ、ビデオゲームで遊んだのはそれっきりで、KONAMIに入社するまでほかのゲームは遊んでいませんでした。

──そんな中で、なぜ就職先としてゲーム会社を選んだのですか?

岡本氏:

単純にイラストレーターを募集していたからですね。ビデオゲームを作っている会社という認識ではありましたが、あまり深く考えずに「いったんここに行ってみるか……」と(笑)。将来的にコンピューターを使って何かしらを作ることにはなるかな、とは思っていました。

イラストレーター募集で45人くらい応募があり、3日間でイラストを描いて提出といった課題があったんですね。採用されるのはその中のひとりだけらしかったのですが、“45倍だったら採用されるのは僕だな”という自信がありました。

──(笑)。

岡本氏:

実際、採用されたのは僕だけでした。僕がインターンで働いているときに「こいつ使えるな」となって、そのときに2次選考で採用されたもうひとりが藤原得郎【※】です。

※藤原得郎:

ゲームデザイナー。KONAMI退社後、岡本氏とともにカプコンに入社。『戦場の狼』、『魔界村』など、アーケードゲームのヒット作を多数手がける。その後、コンシューマ部門の開発部長を長く務め、『ロックマン』、『魔界村』シリーズなど100タイトル以上をプロデュースしている。

僕はすでに社内にいたので、どういった理由で藤原を採ったのかも知っているんです。社内の人が僕の仕事を見て「こいつは使えるからもうひとり採用すればもっといけるぞ」という感じになりまして。当時の社内では、デザインの学校を出ているスタッフはほとんどいなかったので、みんなドットを打つのも遅くてデザインそのものもイマイチでした。

そんななかでデザインを勉強してきた僕や得ちゃん(藤原得郎氏)は、ポスターのデザイナーとして採用したものの、ドット打ちはできるし、キャラクターのバックボーンを考えることもできるし、キャラクターがどんな動きをするのかも絵で伝えることができる。結果、デザインだけではなく、プランナーの仕事もできるようになっていきました。

──ものすごい才能を持ったふたりを、1982年に同時に採用されていたんですね。

岡本氏:

いま思えば、選んだ人がすごいですよね(笑)。でも、どちらかというと得ちゃんはエリートで、僕は奴隷みたいな生活をしていました(笑)。得ちゃんは世渡りが上手だったので、つまらない仕事は全部僕にくるんですよ。

当時は、それでも「仕事を振ってもらえるのはありがたい」と思ってやっていましたね。

──具体的にどのような仕事をされていたのですか?

岡本氏:

インターン時代はポスターやロゴを描いていました。ゲーム関連ですと、パンフレットのロゴや印刷物の版下を作ったり、色指定をしたり、ゲーム内キャラクターのデザインをしたり。当時は手書きの時代でしたから、何でもやっていましたね。4月になって正式に入社したときには、もうゲームプランナーになっていましたから(笑)。

──デザイナーとして入社したのに(笑)。当時、ゲームを完成させるまでのサイクルはどれくらいだったのですか?

岡本氏:

4ヵ月くらいです。会社からは3ヵ月で作るように言われていて「できないですよ!」と答えたら「先輩たちは3ヵ月で作ってるからできる」と。それで、なんだかんだで4ヵ月に1本作るんですが、平行して先輩方のお手伝いもしていて……。だから先輩方は仕事量が少なくて、僕と藤原だけ仕事量が半端ない(笑)。

僕と藤原はゲーム全般のプランニングから始まり、キャラクターのデザインやゲーム内での動きも考え、さらにはデバッグもやり、リリースできる状態になったらゲームセンターに付き添い、販促用のポスターやゲームのロゴも描き、版下の色指定をして……。そして、ゲームが完成したらすぐにつぎのゲームのアイデアを考えると。

新作の企画も考えないとつぎが動かないですからね。4ヵ月で1本作ったら、すぐつぎの作品も4ヵ月で作らなきゃいけない。なので、徹夜の連続で働いているときに、「つぎの作品をどうしようかな~」と考えていたわけです。

──その4ヵ月の中で、ゲーム作りにおける、ほとんどの作業をやっていたということでしょうか?

岡本氏:

プログラムとサウンド以外はひと通りやっていました。

まずはインターンで働いていて、正社員として入社してからの1年半くらいはずっとそのサイクルで働いていましたね。本当にキツかったけど、ものすごく楽しかったです。

若いからできたことかもしれませんが、働き方がいまの時代とは違いましたからね。いまでは、そんな働き方はできないですからね。

ただ、その経験がのちにつながっていった。カプコンでゲーム開発部門を立ち上げて実際に動かせたのは、KONAMI時代の1年半でゲーム制作の1から100までを全部理解していたからこそできたことです。

周囲に巻き込まれてKONAMIを辞めてカプコンへ

──KONAMIに約1年半在籍したあと、カプコンに入社しています。転職のきっかけを教えていただけますか。

岡本氏:

当時、KONAMIの在籍中にもヘッドハンティングの誘いは多数あったのですが、辞めたときにさらにものすごい数のオファーが来まして。

で、KONAMIを辞めた経緯については昔の話ですし、「僕の記憶によると」という但し書きは必要ですが、周囲に巻き込まれる形だったんです。有馬俊夫【※】という僕といっしょにチームを組んでいたプログラマーが、ある日「会社を辞める」とオーナーに言ったらしいんですよ。詳しい事情は知らないんですが、僕が夏休みで田舎に帰っているときに、有馬が「岡本も連れて辞めるから」と言ったようで(笑)。

※有馬俊夫:

『魔界村』などでプログラマーを担当。

休み明けに会社に電話したら「お前は懲戒解雇になった」と言われて、初めてそのことを知りました(笑)。有馬さんに電話したら「まぁええやんか、いっしょにカプコンに行こう」と。そんなこんなで、さすがに懲戒解雇にはならなかったんですが、会社に私物を取りに行ったら「何もありません」と言われてしまって(笑)。

──岡本さんは辞める気がまったくなかったのに、辞めざるを得ない状況に巻き込まれたのですね。

岡本氏:

そうなんですよ。それで、有馬さんと僕が辞めるときに「得ちゃんもいっしょに行こう」って誘ったんです。さらに、天才プログラマーの藤中さん(藤中博和氏)【※】も誘いました。

※藤中博和:

カプコンにて『ソンソン』のプログラマーなどを担当。

任天堂には絶対にかなわない! そこで目指したのはナムコのクオリティー

──カプコンに入社したときの流れを詳しく教えていただけますか。

岡本氏:

KONAMIを辞めたあと、かなりの数のオファーをいただいて、いろいろな人とお会いしました。その中で、辻本憲三さん【※】だけが「ゲームの開発をお前に任せるから会社に来てほしい」とおっしゃってくれたんです。

※辻本憲三:

1983年にカプコンを創業。現在は同社の代表取締役会長・最高経営責任者。

──当時、カプコンはまだゲームを作り始めたころですよね?

岡本氏:

カプコンがまだゲーム開発をしていない時期でした。だから、うまいこと騙されましたね(笑)。「開発チームがあるんだけど、トップはお前に任せるから。トップとして来てくれ」という話だと思ったら、「お前が来たら開発チームを立ち上げるからがんばれ!」でした(笑)。

──では、カプコンに入社されて、ゼロからゲームを作り上げていったわけですね。

岡本氏:

ゼロからというのは若干、違うかもしれません。ゲーム作りの基礎はわかっていましたし、開発のノウハウがあったので、そういう意味ではまったくのゼロではなかった。そこから知り合いを連れてきたり、アルバイトを募集したり、プログラマーをかき集めて、最初に完成した作品が『バルガス』です。

岡本氏:

もともとは、有馬と岡本、藤中と藤原というチームで作っていたのですが、何かおもしろいことをしたいなと思って、プログラマーをチェンジしてタイトルを作るようにしたんですね。有馬が『戦場の狼』、藤中が『魔界村』のプログラマーを担当しています。

──開発チームは、岡本さんチーム、藤原さんチームの2本柱でやられていたと。

岡本氏:

2チームでやっていました。仕事をしないで、ほとんど野球をしていたんですけどね(笑)。

──いやいや、当時はかなり忙しかったのでは?(笑)

岡本氏:

僕と藤原でお互いに1タイトルずつしか担当していなかったので、以前に比べると暇だったんです(笑)。

出社したら、プログラマーが前日がんばって作ったプログラムをチェックして修正指示を出すんですが、それが直ってくるまで仕事がないわけです。なので、午前中はずっと野球してランチを食べて、ひと段落したら戻ってまたチェックすると(笑)。

──当時のカプコンのアーケードゲームは、いずれもクオリティーがずば抜けていたと思います。さきほど話していただいた『戦場の狼』、『魔界村』はもちろん、『ソンソン』、『ブラックドラゴン』、『1942』、『ガンスモーク』、『セクションZ』、『アレスの翼』、『エグゼドエグゼス』、『ファイナルファイト』などなど、見ているだけでもワクワクするようなゲームを多数生み出されていたなと。

岡本氏:

ありがとうございます。当時はナムコをベンチマークしていました。ずっと「ナムコは格上だ」【※】と思っていたんです。任天堂も見ていましたが、ゲームを遊んでいて「任天堂には届かない」ということがわかり、これは失礼な言い方になるかもしれませんが「格上だけど、ナムコなら手が届くのでは……」と感じていたんですね。なので、ナムコに追いつけるようにがんばっていたんです。

※1980年代のナムコのアーケードゲーム:

ナムコは1980年に『パックマン』を発売し、日本のみならず北米でも大ヒットを記録。1980年代は『ニューラリーX』、『ギャラガ』、『ディグダグ』、『マッピー』、『ゼビウス』、『ドルアーガの塔』など、名作を数多く排出し、アーケードビデオゲームの黄金時代を築いている。

──岡本さんはビデオゲームをあまりプレイしないとおっしゃっていましたが、作り手となったのち、最新ゲームの研究やトレンド分析などをどのように行っていたのですか?

岡本氏:

アーケードがビデオゲームの主流の時代でしたので、昼間にゲームセンターを回っていました。新作が出たという話を聞いたらロケーションテストをしているところに急いで行って、実際にゲームをプレイしたり、プレイヤーの反応を見ていました。

──ちなみに、当時のカプコンはゲーム市場に参入するところから始めたわけですよね。

岡本氏:

ナムコやセガのように、自社のゲームセンターはありませんでしたからね。ただ、そういったルートは辻本さんにお任せし、僕らはゲームを作ってロケーションテストして、ユーザーの反応をチェックし、リリースするということに注力していました。開発に集中できる環境だったわけです。