対戦格闘ゲームはどのタイトルから始まったか──この問いに対し、多くのゲーマーはこう答えるはずだ──「1991年の『ストリートファイターII』から」と。その後、現在に至るまで脈々と続いていくことになる格闘ゲームは、その基本的なフォーマットを、始祖である『ストII』の時点でほぼ完成させていた。

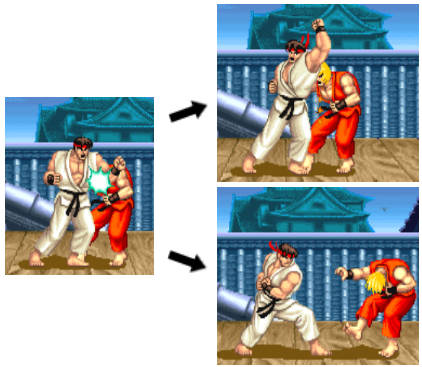

(画像はストリートファイターシリーズ 公式サイトより)

『ストII』は、その完成度の高さがブームを呼び込み、現在の格闘ゲームの盛り上がりに繋がっていることは間違いない。この『ストII』を手掛けたのは、当時カプコンに所属していた伝説のクリエイター西谷亮氏だ。『ファイナルファイト』を生んだことでも知られる西谷氏は、後にカプコンから離れて株式会社アリカを設立し、『ストリートファイターEX』(1996)、『ファイティングレイヤー』(1998)など数々のゲームを制作している。

その西谷氏率いるアリカがタイトル未定の『謎の格闘ゲーム(仮)』に関する情報を公開したのは2017年の4月1日、エイプリルフールのことだった。

発表時点では、この情報がエイプリルフールのジョークなのか本気でリリースするつもりなのか不透明な状況だったが、トレーラーに登場するキャラクターのカイリ、ガルダ、ほくとは、作品が「ストリートファイターEX」シリーズと関連していることを予感させるには充分なものだった。

そして7月。アメリカ・ラスベガスで開催された世界最大の格闘ゲーム大会、Evolution 2017で『謎の格闘ゲーム(仮)』がプレイ可能な状態で出展された。この場ではプレイステーション4用ソフトとして開発中であることと同時に、「EX」シリーズに登場していたキャラクターのスカロマニアとダランの参戦も発表され、会場のファンからは大歓声が上がった。――そして、その歓声には「格闘ゲームを生んだ“あの西谷”が帰ってきた」という期待が込められていたことが、海外のレポート記事などからも伺える。

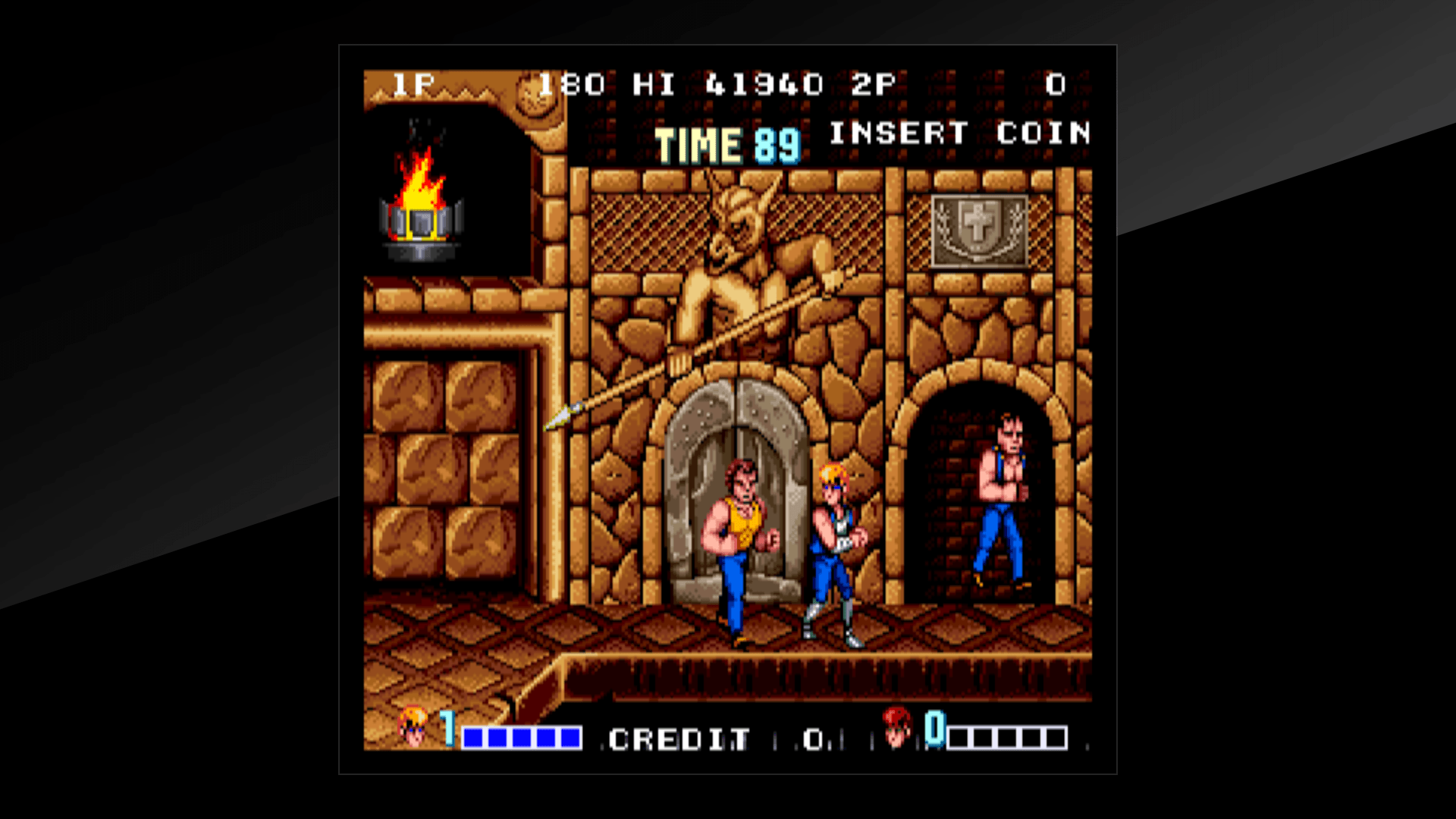

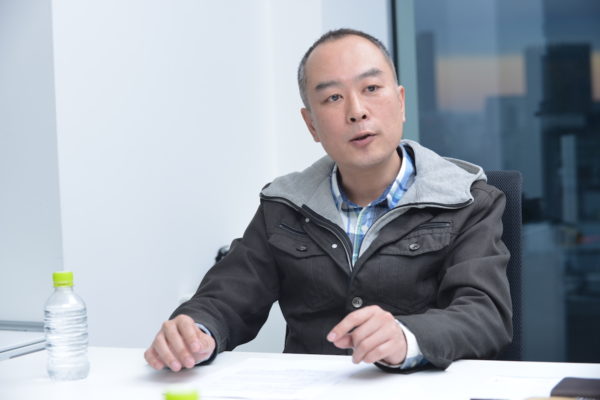

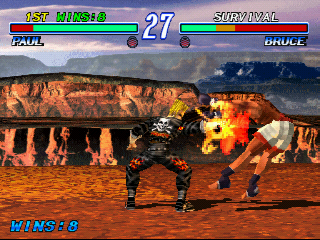

言うまでもないが、『ストII』が後の格闘ゲームに与えた影響は計り知れない。「鉄拳」、「バーチャファイター」、「ザ・キング・オブ・ファイターズ」などのシリーズも、『ストII』がなければ存在しなかったかもしれない。「鉄拳」【※】シリーズの統括で知られるバンダイナムコエンターテインメントの原田勝弘氏も、ゲームセンターで巻き起こった『ストII』ブームを肌で味わった世代だという。

(画像はTEKKEN OFFICIALより)

格闘ゲームの世界に帰ってきた西谷氏は、どのような考えのもとで『ストII』を生み出し、これまでの格闘ゲーム界をどのように見てきたのか。そして開発中の新作にどんな思いを込めたのか。西谷氏を「天才」と言い切る原田氏とともに、編集部は『ストII』誕生の背景や『謎の格闘ゲーム(仮)』について、西谷氏本人から話を訊くことにした。

インタビューを行ったのは11月16日――偶然だがこの日は、『謎の格闘ゲーム』の正式名称が『FIGHTING EX LAYER』であることが明かされた日だった。

90年代の始めに、格ゲーに必要な要素はほとんど西谷氏が発見していた

──先ほど正式名称が発表された『FIGHTING EX LAYER』について伺う前に、まずは“原田さんから見た西谷さんのすごさ”についてお訊ねさせてください。原田さんはたびたび西谷さんのことを「天才だ」と語られていますよね。これはどういうことでしょう?

原田勝弘氏(以下、原田氏):

僕にとってのアクションゲームの原点は『ダブルドラゴン』(1987)【※】で、これをメジャー化する形で『ファイナルファイト』(1989)が現れて評価されたことと、その後に出てきた『ストリートファイターII』(1991)がとても衝撃的だったんです。

西谷さん以外にも多くの方が関わっていると思いますが、これらは“ヘッドトゥヘッド”、いわばキャラクター対キャラクターの基礎を作っていて、タイトルどころではなく、ジャンルを生み出している。あまりにも偉大ですよね。そういう意味で「天才」と言っているんです。

(画像はPlayStation Storeより)

──なるほど。『ストリートファイターII』(以下、『ストII』)の凄さは、あのタイミングでいまの格闘ゲームのフォーマットになるものが、完成形として登場した部分にありますね。それまでのアクションゲームの常識から、どうやって西谷さんは、『ストII』のような2D格闘ゲームの概念を生んだのでしょうか。

西谷亮氏(以下、西谷氏):

『ストII』には「初代の『ストリートファイター』【※】をどのように今風にするか」ということがテーマにありました。だからゲームの作りは『ファイナルファイト』で得た経験を含め、そこから構築していった感じはありますね。

ちょっと言いかたは悪いんですが、あのころのゲームって“ちゃんとしてない”ものも多かったじゃないですか(笑)。「まずはそこを精査しようよ」というところからスタートして、そのうえで「手触りのよさ」や「面白さとはなんなのか?」を突き詰めていったんです。

※ストリートファイター

1987年にカプコンからアーケード用にリリースされた対戦格闘ゲーム。ラウンド制、体力ゲージ、ガード、必殺技などの仕様がすでに見られるが、最大の特徴は、パンチボタン、キックボタンが感圧の巨大なものだったこと。叩く強さで弱中強を区別していた。リュウ、ケン、サガット(ラスボス)などはこの作品から登場している。現在は、1988年にPCエンジン用に移植された『ファイティング・ストリート』がWiiのバーチャルコンソールで楽しめる。

──具体的には、どういった点を精査したんですか?

西谷氏:

細かいところで言えば、当たり判定の取りかたなどですね。アクションゲームをよく見てみると、プレイヤーのキャラクターが攻撃したあと、相手に当たった時点で攻撃判定を消しちゃうプログラムになっていることがけっこう多いんですよ。

そうすると処理上は楽になるんですが、複数の敵がほぼ同時に来たときに、出している拳に次の敵が当たらなくてストレスになることがけっこうあるんですよね。あとは“相手がやられた”という判定を“攻撃を出した”判定といっしょにしてしまうとか。これもプログラムからすると非常に都合がいいんですけど、そういうのがすごく嫌だったんですよね。

──それじゃおかしいと。

西谷氏:

ええ。それを最初にきちんとしようと思ったのが『ファイナルファイト』【※】です。細かい話ですが、攻撃が1回当たったあとでも伸びている拳にはほかの相手も当たるようにして、でも1フレーム目で当たった相手に2フレーム目も当たったら困るので、攻撃している拳の側に当たった相手を覚えさせるようにするんです。

(画像はCAPCOM公式サイトより)

さらに同じ相手に多段で当てたいこともあるし……という仕組みをきっちり作りました。ほかにも『ストII』の先行入力じゃありませんが、なあなあになっていた攻撃の入力の受け付けタイミングを、ちゃんと整頓したりですね。

──プレイヤーが「ゲームってそういうもの」と無自覚に諦めていたところを理詰めで精査されたんですね。それが“手触りのよさ”という納得感になっていると。

原田氏:

細かいところをひとつひとつ潰していくってすごいことですよね。ただ、もう10年早くこの話をしたほうがよかったんじゃないですか? 時代が5周くらいしていますから。いまの10代なんて「こいつら何を言ってるんだろう」という感じかもしれませんし。

西谷氏:

あとの世代から見たらそうでしょうね(笑)。

── 一方、西谷さんの過去のさまざまなインタビューを拝読すると、じつは「こっちのほうがいい感じだったからこっちに決めた」などの、理屈ではなく感覚を重視しているような発言もけっこうありますよね。

西谷氏:

大切なのはやっぱり気持ちよさなんですよ。私も自分では理論派だと思っているんですが、理論を優先しがちだとも思っているので、戒めているんですよね。理論だけで作るとちょっと固いものができる。だからなるべくまずは「気持ちいい」とか「楽しい」とかそういう感覚を重視しようとしているんです。

|

昔のゲームって、面白いかどうかで言うと面白いけど、理屈だけで構成されているゲームが多く、それをもうちょっと楽しくしたい。そういう部分も、私の言う「ちゃんとする」の中に入っていますね。

──たとえばどんなタイトルが「理屈だけで構成されているゲーム」なんでしょう?

西谷氏:

古すぎますけど『クイックス』(1981)【※】とか。

(画像はゲームボーイ版バーチャルコンソール公式サイトより)

原田氏:

本当に古いのが出てきましたね(笑)。

西谷氏:

好きなんですが、相当な部分が理屈で作られているので、今風ならもうちょっと別の感じにできるだろうとは思います。『ヴォルフィード』(1989)【※】などもありましたが、あれはだいぶ砕けた感じになっていますよね。

※ヴォルフィード

1989年にタイトーからリリースされたアーケードゲーム。『クイックス』(1981年)、『スーパークイックス』(1987年)の続編にあたり、グラフィックが向上している。基本的なルールは『クイックス』と同じであるが、敵キャラクターが豊富になったり、敵を破壊できるアイテムの入手などの追加要素がある。

原田氏:

あとは、面白いと思えるのは最初の3分だけで、それ以降は100円を入れさせたいことが露骨に解ってしまう難度のゲームもいろいろとありましたね。

西谷氏:

僕もアーケードゲームはよくやっていたんですが、アーケードゲームを提供する側の常識で言うと、けっきょく100円で3分以上遊んでほしくないんですよ。だから「いかに納得してゲームオーバーにさせるか」はよく考えていましたね。

原田氏:

『ストII』はそこも凄いですよね。100円で勝っていればずっと遊べる。

|

西谷氏:

ええ。プレイヤーは上手くなればなるほど長く遊べるのに、お店にお金の落ちる速度は上がるんですから。

原田氏:

お店によっては対戦用の片方の筐体が数百円で、もう片方が数万円ということもあったみたいですよね。

西谷氏:

当時は昔のシューティングもけっこう残っていた時代でしたが、昔のシューティングなんてぶっちゃけ無限に遊べる。そういうものが多く、お店が稼げなくて困っているような時代だったので、対戦ゲームはお店を活かすシステムとしても優秀でしたよね。

──確かに昔は客もお店もうれしいゲームが少なかったかもしれませんね。

原田氏:

僕はドライブゲームのタイムアタックって凄いなと思っていました。だって“早くゲームを終わらせること”に命を懸けているプレイヤーがいっぱいいる。

西谷氏:

そうそう、僕もそういう考えでした。

原田氏:

そうしたタイムアタックの次に対戦ゲームが来て、すごかったんです。当初はテーブル筐体で、対面じゃなくて隣に座って対戦プレイしたりしましたけど、『ストII』はそういうビジネスモデルまで作ったので。

──それも西谷さんのすごさが実感できるエピソードですね。

原田氏:

それから『ストII』のバックジャンプの話なども西谷さんのすごさを表していますよ。

──バックジャンプ?

原田氏:

具体的に言うと、たとえば『ダブルドラゴン』は、じりじり歩けて軸移動もあり、じつは自由度は高いんですが、敵を前にどう攻めたらいいか判らないところから始まるんです。でも『ストII』には高くて移動量の多いジャンプがあって攻防の起点にできる。──そしてそのジャンプは、前に跳ぶのに比べ、バックジャンプのほうが跳べる距離が長いんですよね。

リュウ(画像左)のキックを春麗(画像右)がバックジャンプで避けている

(画像はNintendo Switch『ウルトラストリートファイターII』トレイラーより)

西谷氏:

長い。ちょっと長い(笑)。

原田氏:

これはいまでこそ常識が作られているんで、格ゲープレイヤーなら普通だと思っちゃうんですが、普通に考えたら、攻めるときのジャンプのほうを長くするか、速度を早くすると思うんです。

ところが『ストII』はバックジャンプのほうが長い。その発想を出したのが西谷さんだったらしいんですよ。それを聞いて最初は意味が解らなくて。「なんでそんなことを言えるのか」って。

──確かに、まず思いつきませんね。

原田氏:

僕らは『ストII』が出た直後にこの業界に入った世代で、『ストII』などへのあこがれも強い。だから「あれを追い越したい、これを追い越したい」と思ってゲームを分析しているんです。

業界や会社にもいろいろ経験の蓄積があるので、そこから気付くことも多かったり。そうやって積み上がっているところから始めるので、ジャンプの適正さについても、ちゃんと最終的な答えに行き着くんです。

|

ですが西谷さんはウワサによると、「バックジャンプのほうを長くする」というアイデアを、ゲームが形になる前から言っていたらしいんですよ。世に格ゲーというジャンルが生まれようとする時点、まさにその設計時点でそんなことを言いますかね? それはもう申し訳ないけど、もはや常人ではなく、「アタマを宇宙人にいじられたタイプ」としか思えない。

一同:

(笑)。

原田氏:

プレイヤーとしては当然気付きましたけどね。気付いたときは自分で「これをイチ早く気付く俺は天才だな」と思いましたが、よく考えたら天才じゃなくてプレイしすぎて気付いただけで、最終的に誰でも気付くところだったんですけど(笑)。

ですが社会人になって「鉄拳」を開発し続け、10年以上経ったあとに、「ゲームが形になる前から西谷さんがそう考えていた。設計時点で言っていたらしい」というエピソードを業界のいろいろな方から聞いたわけですよ。それでどうしてもご本人からそのバックジャンプの話を聞きたかったんですよ。どこまでウワサどおりなのかと……。

西谷氏:

いや、概ね合っていますよ。……いまのお話を聞いていて思ったのは、原田さんのときってゲームを作るにも比較対象があったと思うんですけど、僕のときって当然なかったんですよ。で、僕はどうしたかというと、先ほどのとおり、「自分で操作して「気持ちいい」とか「面白い」とか思えるものを作ろう」というのを主軸にしたんです。

|

ジャンプの話に当てはめるなら、バックジャンプのほうが長いという仕様は、じつは『ファイナルファイト』から受け継がれているものなんです。

当時は容量を贅沢に使える時代ではなかったんですが、なぜかプログラマーが、そういうパラメータを個別に設定できるようにしてくれていたんですね。それを使ってバックジャンプを長くしてみたら、意外とキャラクターに個性が出て手応えを感じたので、『ストII』にも同じような仕様として入れたんです。というのも当初は「キャラクターに個性が出ないんじゃないか」と思っていたからで。

原田氏:

その「バックジャンプを長くする」というのは実験して決まったんですか?

西谷氏:

いえ、あくまで『ファイナルファイト』で使って「個性が出る」と思ったので、『ストII』でも入れたいと思っただけ。バックジャンプを使うのは逃げるときで、逃げるときって、できるだけ早く逃げたいじゃないですか。ゲーム性などは関係なく、プレイヤーの気持ちの問題として。そういうプレイヤーの気持ちを上乗せしたかったんですよね。

──プレイしているときの心理からなんですね!? それが最終的な気持ちよさに繋がるのは、聞くと理屈ではわかりますが……プレイ中は、「なんだか気持ちいい。でもなんでだ?」と、なりますね。

原田氏:

ほかにも、しゃがみガード不能な攻撃を「中段」【※】と呼ぶのは3D格闘ゲームが登場してからのものだと思うんですが、その中段の概念自体の発見は、もう『ストII』の時点であったんですよね。

(画像はNintendo Switch『ウルトラストリートファイターII』トレイラーより)

よくあんなものが見つかったなって思うんです。中段が見つかったお陰で格ゲーの駆け引きって成り立っているんですよね。中段があるから下段があるし、中段があるからすべての打撃をガードすることができない。

──いまでこそ当然のように存在する要素ですが、中段がなかったらいまの格闘ゲームは存在しないかもしれませんね。

原田氏:

極端な話ですが、格闘ゲームってお互いが“スーパー反応”をして完璧なガードをするAIだったら成り立たないジャンルじゃないですか。でも人間がやったときの不完全さがあるから成立する。

|

だからこそ、ゲームを成り立たせるためにガードの不完全さを盛り込もうとするんですが、その方法を考えても、その時点までの発想ではガードのオン/オフぐらいしか出てこないと思うんですよ。

──中段はどういう経緯で思いついたんでしょうか。

西谷氏:

初代『ストリートファイター』にも立ちガードとしゃがみガードがあったので、まずそれを『ストII』でもできるようにして、それらを「どのように意味を持たせて割り振るか」ということを考えたんです。

すると「ジャンプ攻撃は立ちガードできそうだよね」、「足払いはしゃがまないとガードできないよね」という発想に到り、そこから入って、しゃがみガード不可の技を入れてみたら上手くいったので、「これでいこう」となりました。

原田氏:

けっきょく、それ以降、いまでも中段・下段を超えるような基礎的な駆け引きが登場していないのがすごいんです。後に横画面をやめて3人称視点のゲームが出始めたら、今度は距離感が判りにくくて中段や下段と関係なく、たいていのゲームは一律ですべてガードできる仕様に戻ったじゃないですか。

西谷氏:

戻っちゃいましたね(笑)。

原田氏:

そのときにあらためて「中段の発見はすごかったなあ」と思ったんですよ。僕はそれを21世紀に入ってから「もう90年代の始めに、いまの格闘ゲームに必要な要素はほとんど発見されていたんだな」と気付いたんです。その現場で働けていた人たちが素直に羨ましいですね。

西谷氏:

いやー、逆に比較対象がなかったから自由に作れたのかもしれませんよ。

『ストII』のときもスタッフのノリが結構よくてですね、デザイナーもプログラマーも「面白くするためにはなんでもやる」みたいな人間が結構いたんですよ。もちろん僕も「ああしよう、こうしよう」とは言うんですけど、どちらかというとみんなが盛り上がるので、最後は僕がひとり苦労して調整するみたいな感じはありましたね。それはそれでいいほうに向いたんですけど。

──いまのお話を伺うと、そういう「当たり前だと思っていたことが当たり前じゃなかった」、「発明があったんだ」ということに感動を覚えます。

原田氏:

多くの人は気づかずに過ぎるんですよ。僕はたまたま歴史を追う形で格闘ゲームに携われて、「このゲームを世界一にする」って思い、「既存のゲームを理解すればその土台の上からさらに先に進める」と息巻いていましたが、西谷さんが『ストII』でやったことをやり直してるだけだったことに途中で気づくんです。

|

若かったとは言えプロですし、優れたスタッフと優れた環境をいただいて作っていたのに、それでもたどり着いた結果がすでに何年も前に発明されていた……ってなかなかない体験ですよ。

──まるでオーパーツのような先取り感がありますね。あの時代にゼロからイチを作るという。それゆえ原田さんは西谷さんを「天才」と呼ばれているというわけですね。

バランス以上に大事なのは、触って技を当てて気持ちいいかどうか

──手触りを決めていくときも、西谷さんの中には「これがこうだったら面白くなるだろう」という想定があるわけですよね、それはどのようにアウトプットして、どのように人に伝えるんでしょう?

西谷氏:

まずはイメージ合わせをしますね。よく「頭の中でゲームを動かせ」って言うんです。

──「頭の中でゲームを動かす」とは、どういうことでしょう?

西谷氏:

仕様書だけだと、ゲームを自分の都合のいいように解釈しちゃうんですよ。

|

例えばジャッキー・チェンがやるような「ハッ! ハッ!」っていう受け流しの動きがあるとして、「こういうのをシステムで再現できたらかっこいいよなあ」と思うんですけど、綿密にシステムを考えてプレイヤーに提供しても、そのシステムを僕らの想像どおりに都合よく使ってくれる訳がないんですよね。

──それはわかります。

西谷氏:

みんな勝ちたいから、そのシステムをゲームの穴を見つけるための糸口にしかしない。作り手はそういうところを都合よく考えないで、たとえばアーケードゲームならまず「筐体に100円を入れてゲームオーバーになって終わるまで」を、都合よい形ではなくちゃんと頭の中で動かしてみろと言うんです。

最初の打ち合わせの段階で100%はなかなか実現できませんが、順番としては「できる限り摺り合わせて、後から仕様書を作りましょう」という形になるんですよね。

──でもそれは格闘ゲームの新作を作るにも、いまでこそベースがあるからそういったやりかたもできるとは思うんですが、ベルトスクロールアクション【※】しかなかった時代は……。

※ベルトスクロールアクション

アクションゲームのジャンルのひとつ。進行方向に対して側面、斜め上方の視点でゲーム画面の敵キャラクターと戦うタイプのゲーム。ベルトコンベアが横に進んでいく様子に見立ててそう呼ばれている。

西谷氏:

そのころは先に簡単な仕様書を書き、デザイナーからの「こういう技を入れたい」という要望を受け入れて、後は画面を出しながら調整していましたね。

|

アニメーションは最初はデザイナー基準で作ったものが来るんですが、ほとんど僕が手を入れちゃったんじゃないですかね。ゲームの都合だったり、プレイヤーの気持ちよさを出したりするために、フレームまわりは僕が主体で調整していましたね。当たり判定もそうですが。

原田氏:

昔は格ゲーがないわけじゃないですか。『ダブルドラゴン』や『ファイナルファイト』もプレイしていましたが、「1対1のゲーム」と初めて言葉だけで聞いたとき、じつは「(ベルトスクロールアクションから)退化しとるやんけ」と思ったんですよ。大勢の相手やデカい奴を相手にして戦っていたのに、急に1対1と聞いて「画面にふたりだけってなんかショボそう」って(笑)。

一同:

(笑)。

原田氏:

『イー・アル・カンフー』【※】を……いや『イー・アル・カンフー』は大好きですよ。こういう発言が文章になると「原田は『イー・アル・カンフー』をバカにしている」とか言われるんで先に言っときますけど(笑)、でも「『イー・アル・カンフー』を今風のグラフィックで作ろうとしている」みたいなイメージを持ちました。西谷さんは当時作ろうとしたものが、「地味になるんじゃないか?」とは思わなかったんですか?

(画像はプロジェクトEGGより)

西谷氏:

言われてみれば……。その発想はありませんでしたね。でも初代『ストリートファイター』が出る前から、アーケードには1対1のゲームってそれなりにあったじゃないですか。わりと好きなんですよ、『空手道』(1984)【※1】とか『飛龍の拳』(1985)【※2】とか『ファイティングファンタジー』(1989)【※3】とか。そういうジャンルをよく遊んでいたので、逆に「もっとできるよな」という思いがあったんでしょうね。

※1 空手道……1984年にテクノスジャパンが開発しデータイーストが発売した、アーケードでは世界初の対戦格闘ゲーム。名前の通り空手を本格的に題材にしており、CPU相手ではあるが、対戦型格闘ゲームというジャンルの嚆矢となった作品である。続編には同年発売の『対戦空手道 美少女青春編』があり、こちらにはプレイヤー同士の対人戦要素が盛り込まれている。画像左がPlayStation 4 アーケードアーカイブス版のプレイ画面。

※2 飛龍の拳……カルチャーブレーンより発売された格闘ゲーム、およびそのシリーズ。第1作目の『北派少林 飛龍の拳』は1985年にアーケードで販売された。アーケード版では対人戦格闘ゲームだけであったが、1987年発売のファミリーコンピュータ版の『飛龍の拳 奥義の書』では、スクロールアクションの要素が追加された。画像右がファミリーコンピュータ版の『飛龍の拳 奥義の書』、Wii Uダウンロード版のプレイ画面。

※3 ファイティングファンタジー……1989年にデータイーストが開発、販売したアーケードゲーム。格闘ゲームにファンタジーの世界観を取り入れ、多彩なキャラクターの外見や攻撃方法が特徴。惑星最強の戦士を決めるためのトーナメントに出場する主人公が、様々な敵と戦う。

(画像はそれぞれPlayStation Store、任天堂公式サイトより)

原田氏:

じゃあ出尽くしたと思っていましたが、格闘ゲームが“中段”の発見で発展したみたいに、まだそういうジャンルがあるのかもしれませんね。そう考えると未来がありますね。

西谷氏:

ありますあります。余裕でありますよ。

原田氏:

まぁ、「よく1対1のものを作ったなあ」と思うんですが、見ると納得できる部分もあるんです。それこそガードエフェクトでも、音でも、複数と対戦するゲームだったら端折るようなミクロな要素をすごく緻密に作っているじゃないですか。

1対1にすることでキャラクターを大きく見せられるし、エフェクトも見せられるし、ラウンドも区切って時間制限も付けたし。

西谷氏:

そこは怖かったんです。たとえばシューティングなんかもそうですが、1対多のゲームは、大枠で調整すれば多少マズくてもなんとかなるところがあると思うんですよ。でも1対1のゲームってキャラどうしの接点がある/ないのデジタルだったりしますよね。「そこをミスると終わる」という恐怖はありましたね。実際結構やらかしたりしてますし(笑)。

|

原田氏:

最初は同キャラ対決がありませんでしたよね。それも、いま考えると逆に歪ですよね。すごいことですよね。

西谷氏:

当時カプコンが採用していたCPシステムという基板の性能の限界で、いちばん大きなキャラどうしが一画面に入れられないくらいギリギリのところで作っていたという事情もあったんです。『ストIIダッシュ』では同キャラ対戦ができるようになりましたが、それは背景の要らないものを削っているからなんですよ。

原田氏:

『ストII』当時は「同キャラは選べない」というのが世界の常識だと思いましたが、人間って卑怯なもので、『ストIIダッシュ』で同キャラ戦ができるようになったときに、「そりゃそうだろ」って思ったんです。私自身も当時「これをなんで最初からやらないんだ」って後から言ってましたね (笑)。

──(笑)。格闘ゲームはその後もいろいろ登場しますが、そうした中から西谷さんが学んだことってあるんでしょうか?

西谷氏:

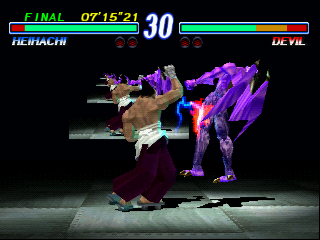

そりゃいっぱいありますよ。最初に3Dのゲームが出たときも新しいことをたくさんやっていてすごく驚きましたし。……でも最初に驚いたのは『サムライスピリッツ』(1993)【※】ですかね。

(画像はPlayStation Storeより)

原田氏:

おお、僕もじつは『サムライスピリッツ』なんですよ。

西谷氏:

正直ちょっとゲームとしては粗いところがありましたけど……。

原田氏:

それが逆に良かったんですよね。

西谷氏:

そうなんですよ。「よくここまでやったな」と思って。

原田氏:

僕は「もっと緻密に積み上げるようなゲームがこれから主流になっていくのかなあ? だとしたらしんどいなあ」など漠然と思ったんですけど。突然粗いのが来ましたよね、あれは。

──『サムライスピリッツ』のどういうところにすごさを感じたんですか?

西谷氏:

なんというか……たとえば『ギルティギア』(1998)【※】だと、キャラクターそのものに独自のシステムが積んでありますが、そうしたゲームの始祖のように思えたんですよね。

単に性能の違いだけでなく、質の違いがあるゲームだなと。“大斬り”なんかも恐ろしく振りかぶって、当たればドバっと体力が減るじゃないですか。それでいてコンボがほとんどない。すごい割り切りかたですよね。

(画像はPlayStation Storeより)

原田氏:

いまの格闘ゲームでいう、理詰めの部分を帳消しにするような減り(笑)。でも駆け引きのセオリーを無視しても“得物”という発想でその威力と起きている現象に説得力を持たせている。あの“大斬り”なんて普通じゃ考えられない距離から飛んでくる技で、駆け引きなんか成り立たないのに、「まぁ……日本刀でがっつりだしな」で納得させている。それが斬新過ぎて(笑)。

素手で争ってる人たちの中に日本刀を持った人が現れたら「そりゃずるいよ」ってなりますが、「刃物」というものが全部繋げているんですよね。こんなに荒々しい格ゲーが出てくるんだって驚いたんです。

当時はもう少し緻密な世界に向かうと思っていて、同時期に出た『バーチャファイター』【※】は、あのテクノロジーにびっくりしたんです。で、「突き詰めるほうの方向性ならこっちだよね」と思っていたら、もう片方で「大切りで帳消しズバーーーーン!」みたいな(笑)。あの好対照っぷりがよかった。

※バーチャファイター

鈴木裕率いるセガAM2研が1993年の年末にリリースした、ポリゴンで描かれた格闘家どうしが3D空間内で戦う対戦格闘ゲーム。8方向スティックとパンチ、キック、ガードの3ボタンというシンプルな操作系で、奥深い駆け引きが楽しめたことから人気が爆発。その後に続くさまざまなムーブメントを興した。翌1994年にはセガサターンのローンチの起爆剤となり、同時期にアーケードでリリースされた『バーチャファイター2』でその人気は空前絶後のものとなる。上記の動画は初代『バーチャファイター』のもの。

──バランスを調整するとしても、キャラクターの能力を均等にして帳尻を合わせるよりは「尖った部分があるんだけど、やってる側は気持ちいい」という感覚は大事ですよね。

西谷氏:

せめぎあいですね。それもやりすぎるとよくないですし。

原田氏:

そうなんですよ。僕は「バランスのいいだけの格闘ゲームなら明日にもできる」ってよく言うんです。なんなら「今日できる」と言い切れる。

これはトンチみたいなもので、「鉄拳」で言えば、1Pと2Pの差や得意不得意による差は出る可能性がありますが、使用できるキャラクターを一八【※】だけにすれば、理論上、ゲームは平等になりますよね。でも、それを言うと「それじゃ面白くない」と、話のトピックそのものが変わっちゃうことが多いんですよね。バランスのいい格ゲーの話のはずが、突き詰めると、この感想が出てくる。

(画像は『TEKKEN 7』公式サイトより)

これはすごく象徴的な話で、バランスのよさは当然求められるにしても、やっぱりゲームの本質として求められているものは「面白さ」だという証なんですよ。でも「面白さはどうやって出すのか」という話になると、「一八は一八でいいんだけど、一八と違う技を使うやつが居てもいいんじゃない?」、「キャラバリエーションが欲しい」となる。そうなると面白さとバランスの矛盾点が見えてくる。

──確かに、完璧なバランスと「面白さ」は相反する部分がありますね。

原田氏:

じゃあ「技全体のフレーム数を同じにして、ヒットフレーム【※】も同じにすればいい。そのうえでアニメーションだけ少し変えれば個性は付くから……」と言われたとしますよね。

たとえばボタンを押してから20フレームで相手に当たるパンチがあったとして、「もうひとりのキャラの技もフレーム数の構造だけ同じにして、絵的な部分だけ変えればいい。そうすれば平等だ」と。

|

でもそれもおかしいんですよ。同じフレームでもキャラが変わると腕の形状や服装で視認性も変わるし、同じフレーム構成でもアニメーションが違えば、印象だけじゃなく実際にその技に対するプレイヤーの反応速度にも大いに影響する。見かけの違いが印象の違いを引き起こし、不平等感が出るんです。

つまり逆を返せば実際は、キャラの個性として“同じではないもの”が1ヵ所増えるだけでも面白くなる。フレーム数が違うともっと駆け引きに面白さを生む。発生だけじゃなく、ガードの硬直が変わればもっと面白いかもしれない。こういうところの組み合わせが格ゲーの面白さを構成していき、それに呼応するように“いわゆる完全な平等さ”は崩れていくのは節理じゃないですか。

※ヒットフレーム

攻撃アクションの全フレームのうち、攻撃判定が生じているフレームのこと。フレームとは絵の動きの1コマを指す単位であり、格闘ゲームでは1フレームは1/60秒(約0.016秒)や1/30秒(約0.03秒)であることが多い。

──そういう部分をスタッフはどういう風にチューニングするんですか?

原田氏:

チューニングしてる現場はプレイヤー出身のスタッフがほとんどで、当然バランスにはこだわっている。だからまずはダメージが似てきて、やがてヒットフレームも似てき始めます。アニメーションはアニメーターが工夫するので多少違ってくるんですが。

そしてできあがったものを試しに触ると、チューニングスタッフも最初は納得します。理論や理屈では極力平等、バランス重視にしていますからね。

|

だけどしばらくして、納得していたはずのチューニングスタッフからつぎに出てくる言葉は、「もっとここはこう気持ちよくしないとね」、「なぜか面白くないんだよね」などなんです。

そこで、わざとそういうプロセスを経てからあえて荒削りに崩して戻してあげると、不平不満は出るんですが、キャラごとの担当者は対戦しながら、「断然このほうが面白い」と言います(笑)。面白さとバランスの矛盾の妙がここにあります。

西谷氏:

やっぱりみんなそれを望んでるんですよ(笑)。

原田氏:

でも、これを言うとプレイヤーの方からすごく怒られるんですよ。

西谷氏:

え? なんでですか?

原田氏:

繊細な作業は見えないわけですから、はたからこの話だけ聞いてざっくりまとめてしまうと、「せっかくバランスが整っていたものを最後に崩してるの?」という話になるので。すると「だからあのキャラはバランスが悪くなってるんだ」という話に落とし込まれがちなんです。

西谷氏:

なるほど……。

原田氏:

でもそういう方も、バランスを崩した話からすると「ふざけんな」となるんですが、先に挙げた例、たとえば格ゲーのキャラが1キャラのみでプレイヤー全員がそのキャラだから完全な平等性、完全なバランスになる、という話を踏まえたうえで「さて、それは面白いかどうか?」という話になると、「確かにバランスだけを重視してもつまらないな」と理解されると思うんですよ。

|

西谷氏:

なりますよね、きっと。

原田氏:

そうなんです。バランスという言葉がいけない部分もありますね。この場合の“バランス”って必ずしも平等を指すということではなく、「そこそこ」、「ある程度の振れ幅」という意味合いも持つはずですが、極論として「いや、平等であるべき」と言い張る人も昔からいらっしゃいますし。

でも、作り手の僕ですら多くのことに、点在する矛盾に気づくのに時間がかかりましたからね。一時は「格闘ゲームはバランスだ! バランス命だ!」って言っていましたから。そして行き着く先が「あれ? おかしい。面白くない」ですから。

一同:

(笑)。

原田氏:

よく見ると、『ストII』だってバランスはよくないですよね。

西谷氏:

良くない良くない(笑)。

原田氏:

僕、ただでさえ待ちガイル【※1】とかしたり、『ストIIダッシュ』でベガを使えるようになってからはベガハメ【※2】とかしたりして、対戦相手に筐体を蹴られていましたから(笑)。それくらいバランスが悪い部分があった。当時はいまみたいにオンラインアップデートもありませんし。

※1 待ちガイル……1P側であれば、左斜め下にレバーを入れておくことで、遠くの敵には“ソニックブーム”(←タメ→+P)、投げに来た敵にはしゃがみ中キックなど、そしてジャンプで飛び込んできた相手には“サマーソルトキック”(↓タメ↑+K)を食らわせる。こうした基本待ち姿勢の、ややもすると自分から行動を起こさないガイル(画像左)でのプレイを指す。

※2 ベガハメ……無印『ストII』ではプレイヤーが使用できなかったベガが『ストリートファイターII’(ダッシュ)』では操作可能になったが、相手にステージ端を背負わせ、しゃがみ中キック→立ち中キック→“ダブルニープレス”(←タメ→+K)のループにより、ガードをし続けるしかない状況に追い込むことができた。画像右のベガが繰り出している技が“ダブルニープレス”。

(画像はそれぞれNintendo Switch『ウルトラストリートファイターII』公式トレイラー1、トレイラー2より)

西谷氏:

あのころはアップデートは無理でしたからね。

原田氏:

まあ、ハメとかそういうのはちょっと別モノだとして、面白さと競技性に求められる平等性の相反する部分とそのバランスって紙一重ですよね。

西谷氏:

バランスがいいに越したことはないんですけどね。

原田氏:

そうなんですよ。バランスを悪くしたいわけではなく、相反する事象とのせめぎ合いのなかでいいところを見い出したいのは当然のことだと思います。

そういえば僕、西谷さんが言っていることをよく受け売りで使っているんです。海外の記者にやたら訊かれる「格闘ゲームでもっとも大切なものはなんですか?」という質問があるんですが、これを質問者に逆に訊ねると、「緻密な駆け引き」とか、「バランス」とか、「日本人ならではの職人芸」だとか言うんですよね。

|

それもあるのかもしれないけど、僕は本質の部分で言うと違うと思う。「根本的には触って技を当てて気持ちいいかどうかというフィーリングがまず大事で、ここを押さえていないと面白くない」という言葉を、西谷さんの過去のインタビューから一部抜粋しています(笑)。その立ち位置には当然自分でもたどり着きはしましたが、当時は言語化はできていなかったので、まるで自分が言ってるかのように言っていましたね(笑)。

──(笑)。バランスはよくないとのことですが、それでも『ストII』には理詰めの駆け引きの部分はもちろん、原田さんの言うようなプレイ時の単純な気持ちよさがありますよね。ガードの音すら気持ちいいという。

原田氏:

そうなんですよね。小さなエフェクトも気持ちいい。「鉄拳」なんて『ストII』をやりすぎた人たちが集まって作ってるんで、昼休みに「ストリートファイター」をやり始めるとみんな止まらないんですよ。それで会社から「ストリートファイター禁止令」が出ていました(笑)。当時はみんな若いので、格ゲーを遊びたい年ごろの人たちが集まっていたんです。

西谷氏:

ストリートファイター禁止令って……(笑)。

原田氏:

「鉄拳」のガードの仕様もそうです。「ストリートファイター」に慣れているから、3D格ゲーのくせに「バーチャ」の真似をせずに、後ろに入れるとガードできるようになっているんですよね。みんな「ストリートファイター」の延長でしか考えてないので。

|

当時は格ゲーの作りかたを解っていないので、いま見ると「鉄拳」の『1』から『3』はしっちゃかめっちゃかの酷いゲームなんですが、でもいろいろな部分で「ストリートファイター」の影響を受けているんです。とくにエフェクトなんかは『ストII』より派手にしようとしていたし。

──そうしたバランスや仕様を、西谷さんはまず考え、そして頭の中で再生しながらプレイして、手触りを考えていたと。その後、調整で「ここだ」というポイントまで持っていくわけですね。その調整の落着点が絶妙で……原田さんが「天才」と呼ばれる理由がわかった気がします。

先行入力もキャンセルも、ただひたすら操作性をよくしたかったから

──電ファミで前後して公開予定なんですが、桜井政博さんによる「リスクとリターンの観点からゲームの面白さを語る」講義でも『ストII』は触れられていて、昇龍拳のコマンド【※】を指して「前に入れるリスクを犯させて無敵時間という恩恵を受けられる」という仕組みはすばらしい、と言われていましたが、やはりそういった部分は意識していたんですか?

(画像はNintendo Switch『ウルトラストリートファイターII』トレイラーより)

原田氏:

理屈ではそうですが、しかし予想するに西谷さん自身は最初はそういう入りかたをしてないのでは?

西谷氏:

最初はそうですね。

原田氏:

そもそもあんなに自由にというか完全に必殺技をコントロールして出させる意思はなかったんですよね?

西谷氏:

いや、そこは悩んだんですが、やっぱり「波動拳だろうが昇龍拳だろうが誰にでも出せるようにして、ダメージも低い」という形に決めましたね。

原田氏:

でもボタンを押せば256分の1で必殺技が出ちゃうという仕様が入ってますよね?

西谷氏:

あれは本当に誰にでも出してもらいたかったんで、「もしかしたら本当に田舎の人は必殺技の存在すら知らないままになる」と思って、「弾が出たことに気づいてもらえれば探ってくれるかな」って。

──そんな理由があったんですね。

原田氏:

『ストII』ではある時期バグ扱いされていましたけど(笑)。

西谷氏:

はい、すいません(笑)。

|

原田氏:

「ここだ!」と思ったら意図せず勝手に昇龍拳が出るみたいな。この仕様はけっこう知らない人がいるんじゃないですか? いまやったら大炎上案件ですよね。

西谷氏:

あ、いまの人は知らないのか。

原田氏:

「鉄拳」の最新作に256分の1の確率で隙の大きい技が勝手に出ますってなったら……。

西谷氏:

まずいですよね。出し直しですよね。

原田氏:

プレイヤーのあいだには情報がなくても、やっていればじきに解るじゃないですか。当時ウワサで「開発者は完璧に必殺技を出せることを想定していなかったため、この仕様を入れた」と聞いて、「俺らの腕が開発者の想定を超えたのか」って、なぜかうれしかったんですが(笑)。

──そういう必殺技のコマンドは、どういうロジックで決まったんですか?

西谷氏:

もともとは『ストリートファイター』からですね。でも、『ストII』では、「いかに出しやすくするか」というところには課題がありましたね。

|

原田氏:

必殺技のコマンドで言うと、溜めコマンドって先行入力【※】の一種じゃないですか。すごいんですよ、“先行入力の発見”も。たとえば『ストII』ですでに先行入力という概念があったにもかかわらず、「鉄拳」は『3』まで先行入力がないんです。

※先行入力

前の攻撃アクションなどのうちに、次にくり出したい技のコマンドをあらかじめ入れておき、前のアクションが消滅すると同時に攻撃ボタンで確定し、技をくり出すような入力方法。ガイルの“サマーソルトキック”(↓タメ↑+K)や、ベガの“ダブルニープレス”(←タメ→+K)といった『ストII』における溜めコマンドは、先行入力の一例と言える。

西谷氏:

え、そうなんですか?

原田氏:

『ストII』をやりこんでたから概念は解っていたし、知ってはいましたよ。でもおそらく脳内でしっかり言語化できていなかったんでしょうね。

先行入力があると、前の技が出ているあいだにレバーでつぎの技のコマンドを入力しておけば、最後のボタンを押すだけで必殺技が出るので、当然スムーズにゲームができるんですけど、『鉄拳』はアニメーションを再生させてスムーズに繋ぐって発想だけで作られていたので、「『ストII』の先行入力は何を実現するためにあったのか」というところにまで頭が至ってないんです。

──「鉄拳」はそうではなかったんですね?

原田氏:

だから、『鉄拳』と『鉄拳2』を遊んでもらうと解るんですが、びっくりするくらい技が出ません。かけひき以前に“タイミングしっかり入力ゲーム”の側面があって、そこが強さと直結していますからね(笑)。

(画像はPlayStation Storeより)

その不便さを解消するために先にコマンドを読むようにするんですけど……作っていてまた気付くわけですよ。「そういえばこれ、『ストII』でやってたね?」となって(笑)。1997年の『鉄拳3』になってからですよ? それを『ストII』時代にやってたのはすごくないですか?

──すごいと思います。そもそも『ストII』の先行入力はどういう理由で入れたんですか?そもそも『ストII』の先行入力を西谷さんはどういう理由で採用したんでしょう?

西谷氏:

ただひたすら操作性をよくしたいということに尽きますね。よく言われますけど、キャンセルも操作性をよくしたかっただけなんですよね。別にキャンセル技【※】を入れたくて入れたわけじゃないんですよ。

(画像はCAPCOM:シャドルー格闘家研究所より)

──キャラクターが、プレイヤーのコマンド入力にダイレクトに反応してほしかったと。

西谷氏:

そうです。レバーで波動拳コマンドを入れてパンチボタンを押すという動作をするときに、先に何かのボタンを押しちゃうこともあるわけで。それを無視して波動拳を出させたかったんですよ。そうしたらキャンセルできて「何だこれ」となったんですが、結果的に「面白いね」と。

原田氏:

でもザンギエフの一周コマンド【※】って、そもそも先行入力の考えがないと発想できないはずですよね。プレイヤーとしてコマンドを見たときに「ジャンプしちゃうじゃん」と思っていましたよ。

当時は回す速度も判らないから、何回やってもジャンプしてパンチ出すだけで。「どうやらほかの技やジャンプなどをしているときに先行入力する技なんだな」と気付いてから、「ああ、そういうこと」と納得しましたけど。

※ザンギエフの一周コマンド

『ストII』に登場するザンギエフの“スクリューパイルドライバー”は方向レバーを一回転後、パンチボタンを押すという技。これの起点を2時方向(↗)などにし、11時のあたり(↖)まで回転したところで攻撃ボタンを押すことによって成立させるものが、「立ちスクリュー」と呼ばれる。上記動画の1分31秒から、ザンギエフがこの技を繰り出しているのがわかる。

西谷氏:

それはそうですね。でも、立ちスクリューはあんなに皆さんができるようになるとは思っていませんでしたね。

原田氏:

あ、やっぱりそうなんですね。

西谷氏:

まあ「ジャンプからいってくれ」くらいの感覚でした。「技をすかして」という考えもありましたが、「そこまでできるかなあ」という感じでしたね。理論上できるのはわかっていましたけど。

原田氏:

いまでは当たり前ですが、先行入力も本当に衝撃的でしたよ。先行入力のない『鉄拳』や『鉄拳2』をいまの世代に本当にやってみてほしい。ある意味こちらも衝撃的です。

一同:

(笑)。

(画像はPlayStation Storeより)

──そういった何もかもが『ストII』ですでに完成されていたということに、聞けば聞くほどすごみを感じますね。

原田氏:

発見したと思ったら『ストII』の通った道だったということなんて何度も。

西谷氏:

(笑)。

──仕様どおり作ったらそうなるものを、わざわざ複雑にしているという話でもないですし。そういうみっちりとした作りかたの工程を、いまはどのくらい踏めてるんでしょう。

西谷氏:

いまの若い企画マンたちは、ちょっとかわいそうな気がするんですよね。僕らはまだ小さいころからゲームの仕組みを見て、自分で再構築したりしながら学んでいるんですけど、いまの人たちは出来合いのものを道具に作るので。だから勉強する機会がないというのはありますね。

原田氏:

それは仕方ないかもしれませんね。ビジネスモデルが変わったこともありますが、昔は「ゲーム自体がめずらしいもの」という時代。

それがだんだんと一般化していって、そのつぎは「面白ければ売れる」という時代になり、さらにつぎはテクノロジーが重視されて「ポリゴン世代のゲームは売れる」という時代が来た。その時代を経てゲーム業界は世界の一大産業化して、そこからゲームの面白さやクオリティーは物量戦争の時代へ。

|

そしていまやマーケティングやPRの戦略がゲームの面白さと同じくらい重要なものになってしまったんですよ。

ゲームの面白さというコアな部分は変わっていなくとも、それを囲ってる部分がどんどん大きくなってきてるんですよね。

──スマートフォンのゲームなどはとくに顕著かもしれませんね。

原田氏:

スマホのゲームなんかは解りやすい。

ゲームの面白さ……たとえば色を3つ揃えたら消えるようなパズルの場合は、ゲームの面白さのコアな仕組みとしてはそれ以上でもそれ以下でもないんですが、付随するネットワーク、サーバ、運営、ソーシャル的な拡大、あとはいろいろなIPがひっついたりとか、そういうゲームの仕組み以外の部分が肥大化していますよね。

「ゲームの面白さとは」みたいな芯の部分だけ伝わればいい、コアだけ語っていればいいって時代じゃなくなっている。

西谷氏:

そうなんです。仰るとおりで。

|

原田氏:

そうなると、新人が入ったときに「お前はこのパンチが当たったとき気持ちよくなれるようなゲームを作れ」、「ひとつだけ信じられる要素をみつけよう。それだけでいい」みたいな話になかなかならない……。

西谷氏:

本当はそこが大事なんですけどね。

──そういう話を踏まえると、西谷さんの新作は周辺でなく“面白さのコア”を考え、触った心地よさと操作性を突き詰めた、本身で勝負するタイトルということですよね。