乙女ゲームのファンたちに話を聞くと、必ず挙がるタイトルとゲームクリエイターの名前があります。

それは、女性たちに“人生そのもの”とまで言わしめた恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル Girl’s Side』(以下、『ときメモGS』)【※1】シリーズ(コナミ(現・コナミデジタルエンタテインメント)であり、そのクリエイターである内田明理氏(以下、内田氏)です。

『ときメモGS』は、すでに男性向け恋愛シミュレーションゲームとして確固たる地位を築いていた『ときめきメモリアル(以下、『ときメモ』)』【※2】の要素を女性向けに昇華し、デート服選びや女友達とのライバル関係のバランス取りなど、より濃密に恋愛模様を楽しめる仕組みをプラスしたゲーム。

意中の彼との恋を成就させるのは容易ではなかったものの、エンディングで恋人になれると、言葉にはならない感動が体中を包み込んだものです。

※1『ときめきメモリアルGirl’s Side』……2002年にコナミ(現・コナミデジタルエンタテインメント)からプレイステーション2版として発売された女性向け恋愛シミュレーションゲーム。

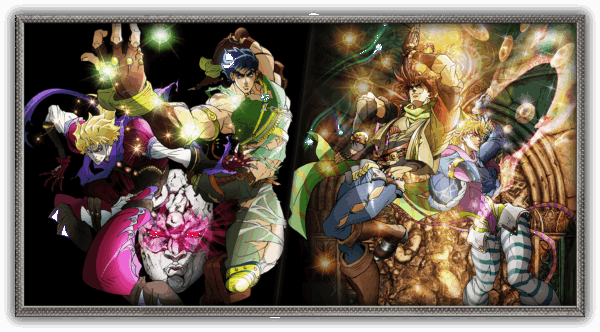

※2 『ときめきメモリアル』……1994年にコナミ(現・コナミデジタルエンタテインメント)から、PCエンジン版として発売された恋愛シミュレーションゲーム。上記画像の「ときめきメモリアル〜forever with you〜」は1995年にPlayStation版で発売された。

(画像は左:ときめきメモリアルGirl’s Side 1st Love Plus 、右:ときめきメモリアル~forever with you~、より)

『ときメモGS』シリーズの誕生から約16年……。

いまでは、青春時代にこのシリーズをプレイした女性たちの中には、「あの感動を次は自分の手で生み出したい」とゲーム業界を目指し、以前に電ファミでインタビューをしたコンシェルジュアプリ『MakeS -おはよう、私のセイ』を手掛けた阿部浩美ディレクターのように、内田氏の作品に影響を受けたというゲームクリエイターは少なくありません。

「おはよう」から「おやすみ」まで“私だけの彼“と一緒にいられるコンシェルジュアプリ『MakeS -おはよう、私のセイ』が大ブーム。女性ディレクターが「好き」を貫き通し実現!

その内田氏といえば、一大ブームを巻き起こした“カノジョ”とのリアルな恋愛を楽しめる『ラブプラス』シリーズも手掛けており、男性ファンからは「お義父さん」、女性ファンからは「内P」といった愛称で親しまれている人物。

これほどまでに男性向けでも女性向けでも、それぞれに特化しながら熱狂的な支持を受ける作品を作るクリエイターはそうそうおらず、それだけで内田氏の特殊性がわかることと思います。

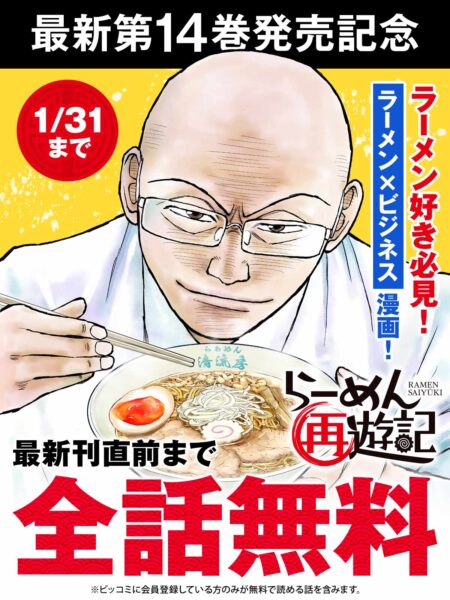

2015年にコナミデジタルエンタテインメントを退社し、現在はユークス【※1】で、AR(拡張現実)ライブを手がけるプロデューサーとして、『AR performers』【※2】(以下、『ARP』)を展開。

こちらではイケメンパフォーマーたちが歌って踊るだけでなく、目の前でリアルタイムな会話を繰り広げるという、これまでにない体験を世の女性たちに届けています。

※1 ユークス

ゲームソフトやスマホアプリの企画・開発・販売のほかARライブエンタテインメント事業などを行っているゲーム会社。現在は2019年に発売が予定されている『地球防衛軍』シリーズのアナザーストーリーを描く『EARTH DEFENSE FORCE:IRON RAIN』を開発中。もともとアメリカのプロレス団体WWEをベースとしたプロレスゲーム『WWE』シリーズの開発で定評があり、北米での知名度も高い。ほかにも本格レーシングシミュレータ「東京バーチャルサーキット」などを運営している。

※2 AR performers

ユークスが手がけるバーチャルプロジェクトであり、所属するアーティストの総称。パフォーマーと呼ばれるメンバーはSHINJI、REBEL CROSS(ダイヤとレイジ)、LEÓNの4人3組。2017年3月にエイベックスよりメジャーデビューし、所属アーティストとなっている。

これまでにない新しい発想で、男女を問わず多くのゲームプレイヤーへ衝撃を与えてきた内田氏。氏がどのような人生を歩んできたのか、斬新なアイデアの原点はどこからくるのか、それをどう作品に活かしているのか、人物にスポットを当てて詳しくお話を伺いました。

ゲームを極めたクリエイターがなぜARに進んだのか

──内田さんがユークスに移られたあと、ゲームではなくARのコンテンツを始めたと伺ったときに驚いたんですね。

『ときメモGS』や『ラブプラス』などで、あれだけの実績を上げられている方が、その実績を脇に置いてまったく新たなことを始めたということで。そのとき、どういうお考えがあったのでしょうか。

内田明理氏(以下、内田氏):

コンシューマ時代は、「少しでもクオリティの高いコンテンツ、キャラクターや世界観を作って、より高いゲーム体験を提供しよう」と努めていました。

やがてフィーチャーフォンやスマートフォンが台頭し、アプリゲームの時代になり、業界としてもコンテンツではなく、どちらかというと「どれだけお客さんが熱中するか」というマネタイズのモデルを「どう精巧に作るのか」という方向に舵取りされていったように思います。

僕はビデオゲームが全盛期のころに業界に入ったこともあり、僕の使命は「新しいアイデアを使って、コンテンツのクオリティを徹底的に上げることだ」と思っていました。

しかし、企業は「新しいゲーム市場に臨機応変に対応し、その時代に合ったものを提供する」というのが使命になります。

そんな状況の中で自分にできることは、キャラクターコンテンツであったり、そのテキストだったり音声だったり表情だったり、お客さんをいかに笑わせて泣かせるかということ。それが自分の仕事だと思っているので、そういう仕事をしたいなと思っていまに至っています。

ですから「ゲームである/ない」とか「ゲームをやりたい/やりたくない」という部分にこだわりはないんです。「自分がやりたいことで世の中の人が欲しいと思ってもらえるものは何だろう」と分解して考えてやっているということですね。

──ああ、そこでキャラクターの魅力を引き出すコンテンツであれば、とくにゲームに拘泥する意味はなかったと。それにしてもなぜそれがVRではなくARだったんでしょう?

内田氏:

それは以前、ヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)を装着してVRのゲームを体験した際に感じたんです。お化け屋敷のような場で驚かしたりなどは、瞬発的な迫力はすごいのでしょうけど、まとまった時間を消費してもらうのは少し難しい場なんじゃないかと。

僕はどちらかというと「現実空間に必要なぶんだけバーチャル空間が存在している。言ってみればSFチックなほうに夢があるなぁ」と思っていたんですよ。

それを感じたのは拡張現実ソフトウェアアプリ『セカイカメラ』【※】が流行ってたころですね。当時、『セカイカメラ』を使って現実空間にタグを設置して、『ラブプラス』のキャラクターの名前を置いていった方がいて。

※セカイカメラ……2009年~2014年まで、iPhoneとAndroidで配信されていたARソフトウェア。カメラ機能によってフレーム越しに映し出した空間に対し、エアタグとよばれる文字や画像、音声を重ねて設置し、あらためて空間にカメラを向けるとそれらを表示することができた。

(画像は左:tonchidot│SekaiCameraPreview@Tokyo、右:tonchidot│Introduction of Sekai Cameraより)

空間に浮かんだタグに、吹き出しのようにカノジョたちのセリフが書かれていたんですけど、そこに人間の思念が残っているような、少しオカルトのような印象を受け、「これは面白いな」とARに興味を持ったんです。

バーチャルな世界と現実世界の、まさにその中間にある少し不思議な拡張現実の空間がファインダーを覗くと見える。幽霊のような世界といいますか……そういう面白さを感じ、そこからARをいろいろと研究しました。

仕掛けを作れば、現実空間にバーチャルなものを存在させ、それを皆で同時に見ることができる。「そちらのほうが自分としては興味を持てるな」とARを選んだわけです。

──コンテンツの充実はもちろんのことだから、コンテンツの共有体験に重点を置いたわけですね。腑に落ちました。本日はそのコンテンツのルーツなどを探らせてください。

洋楽、文学、映画、アニメ──さまざまな作品に触れた少年~青年期

──内田さんが携わってきた女性向けコンテンツには、少女漫画に登場するような男の子が多く、ファンたちはなかでも内田さんの手掛ける「王子様キャラがツボ」と言っているんですね。

そのようなキャラクター像はいったいどこから生まれているのか……と感じていました。今日はそこから伺いたく。……その源流はやはり、幼少期に触れたものなどにあるのでしょうか?

内田氏:

子どものころは、当時流行っていた『ウルトラマン』や『仮面ライダー』など、怪獣や怪人が出てくる特撮をテレビで観ることを禁止されていたんです。

一方で当時、7歳まで住んでいた関西では、僕が生まれる前にやっていたアニメをやたらと再放送していたんです。ですが、そのころはそれが再放送なのか最新の放送なのかなんて意識していませんから、知らず古いコンテンツに触れていた気がします。

夜も8時には就寝しなければならなかったので、『8時だョ!全員集合』【※】もなかなか見せてもらえず……古い話ですが(笑)。

(画像はイザワオフィス公式サイトより)

確か小学5年生くらいだったと思いますが、ガンプラがすごく流行ったんですよ。ただ、当時はまだ『機動戦士ガンダム』のストーリーそのものの面白さがわかっていなかったので、アニメを観て「今日はガンダムこれだけしか出てこないのかよ!」などと言っていました。

そんな風にガンプラを作るのが好きだったので、資料が欲しくて『アニメージュ』や『ホビーマガジン』を買っていましたね。

──小学生でしたら人間関係やキャラクターの感情より、モビルスーツのかっこよさに目がいくのは当然かもしれませんね。

内田氏:

そうかもしれません。それから、自分でも少し変わっていたな思うのは、洋楽ですね。

家ではお小遣いをほとんど貰えなかったのですが、小学校の高学年になってからは「毎月LPレコードを1枚買っていい」ということになって、1枚きりですからレコード店の店員さんに何を買えばいいか相談しながら聴いていたのを覚えています。

──小学生が洋楽とは大人びていますね。

内田氏:

いえいえ、当時は洋楽がブームで、年齢にとらわれず洋楽を聴いている時代だったんですよ。僕は小学4~5年生くらいから「AOR」【※1】や「ウェストコースト・ロック」【※2】など、ディスコの終わりぐらいの時代だったのでそうした音楽から入りました。

渋いボーカルで知られるボズ・スキャッグス【※3】というアーティストの曲を聴きながらよくガンプラを作ってる、ちょっと変わった子どもでした。

※1 AOR

“アダルト・オリエント・ロック”のこと。1970年代半ばに“大人にも聴き応えのあるロック”として、若者向けロックと差別化を図るために作られた言葉。略称は「AOR」。

※2 ウェストコースト・ロック

1960年代後半に、アメリカ西海岸を中心に流行したロックのこと。開放的な雰囲気が特徴。

※3 ボズ・スキャグス

アメリカのアダルト・コンテンポラリーを代表するシンガー。1976年にはシングル曲『ロウダウン』でグラミー賞最優秀R&Bサウンド賞を受賞。このヒットを受けて、AORが生まれたとも言われている。

──2010年の雑誌インタビューでは、子どものころに少女漫画も読まれていたと答えていましたが、そのころでしょうか。

内田氏:

あっ、それはガンプラより少し前の小学3~4年生のころですね。東京に住んでいた親戚のお姉さんが夏休みに関西の家へ遊びにきたときに『キャンディ・キャンディ』【※1】を持ってきてくれたので読みました。

『キャンディ・キャンディ』は少女マンガですが、TVアニメにもなっており、国民的コンテンツとして親しまれていたので男女関係なく観ていたんですよ。もう朝ドラみたいな感じで流行っていました。ですので、当時は「キャンディみたいな恋人ができないかな」と思ってましたよ。いま考えると恋人を渡り歩いてる一面もあるので、ものすごい女の子なんですけどね(笑)。

ほかにも『ガラスの仮面』【※2】なども読んでいましたし、親戚のお姉さんに連れられて宝塚歌劇団の『ベルサイユのばら』【※3】なども観劇しにいきました。

※1 キャンディ・キャンディ

1975年~1979年に『なかよし』(講談社)で連載されていた少女漫画。孤児として育ったお転婆な少女キャンディス・ホワイト(通称:キャンディ)が、富豪の家に住む子どもたちの“話し相手”として引き取られ、ひどい仕打ちにあっていたところ、かつて丘の上で出会った少年と再会する。原作者の水木杏子と作画のいがらしゆみこのあいだで著作権帰属を巡る争いが起き、絶版となっている。

※2 ガラスの仮面

1976年から『花とゆめ』(白泉社)にて連載中の少女漫画。作者は美内すずえ。女優として天賦の才を持つ北島マヤと、美貌と実力にすぐれた芸能界のサラブレッド女優・姫川亜弓が、伝説の舞台『紅天女』の主演を巡って成長していく物語。

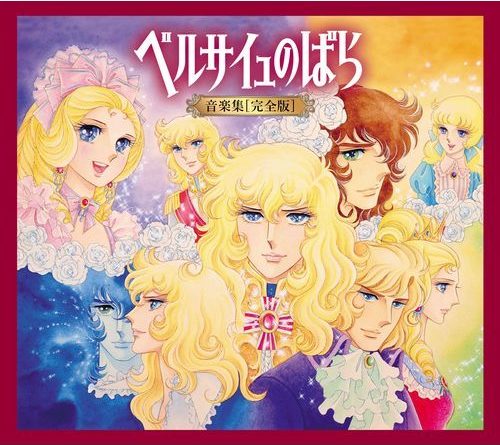

※3 ベルサイユのばら

フランス革命をテーマとして1972年~1973年に『週刊マーガレット』(集英社)にて連載された少女漫画。作者は池田理代子。男装の麗人オスカルとフランス王妃マリー・アントワネットの人生が描かれている。1974年に宝塚歌劇団にて舞台化され、以降、同劇団の看板作品のひとつとしてたびたび上演され、2014年までに通算観客動員数500万人を記録している。

(画像は左:『ガラスの仮面』美内すずえ|白泉社 、右:ベルサイユのばら 音楽集 [完全版]【CD】 | サウンドトラック | UNIVERSAL MUSIC STORE より)

──“親戚のお姉さん”が当時流行していたものを的確に押さえており、その影響力がすごかったんですね。

内田氏:

そうですね。それからクリスチャンの家庭だったので、小さなころは毎週教会に行っていました。

そこで大学生が子どもの面倒を見てくれていたんです。そんなふうに年上の人と交流する機会があり、そうした部分から音楽などの趣味が入ってきたんだと思います。

僕自身はロックが好きだったので、小学6年生のときにお年玉を握りしめて水道橋の楽器屋さんにエレキギターを買いに行ったんですよ。フェルナンデスのストラトキャスターを買いました。

弦とアンプがあればなんとかなると思っていたんですが、エフェクターの存在を知らなかった。ですので「マイケル・シェンカー【※】のギター音と違う!」なんて騒いでいました。

※マイケル・シェンカー

1955年生まれ、ドイツ出身のハードロックギタリスト。1969~1973、1978~1979年、スコーピオンズに在籍。1973年から1978年まで“UFO”に加盟、1979年に「マイケル・シェンカー・グループ 」を結成した。白と黒のツートンカラーのギブソンギター“フライングV”を使用しており、“孤高のギター・ヒーロー”や“神”と称されている。

それからずっとギターを弾いていたので、中学3年生とか高校1年生くらいになると、“ウマい奴がいる”と友達のバンドに呼ばれることもありました。そのころはピアスをしている人もいませんでしたけど、自分でピアスの穴も空けて髪も金髪にしていました。

──ピアスで金髪!? それらも学校で流行していたのでしょうか?

内田氏:

いえ。パンクバンドをよくやっていたので、そのあたりの影響もあったかもしれません。学校の先生からはすごく怒られました(笑)。

──だいぶヤンチャな時代もあったんですね(笑)。

内田氏:

僕には兄がひとりいまして、学年はふたつ上ですが、歳は1年と少ししか違わないので、僕にとっては兄というよりは“ガタイのいいいじめっこ”みたいな存在でした。僕はすごく小さくて痩せてたので、兄にやられっぱなしだったんです。

ですがその兄も音楽が好きだったので、影響を受けた部分は多少あるかもしれません。一緒にバンドを組んだこともあるんですが、兄はビートルズなどが好きだったのであまり音楽性は合いませんでした(笑)。

ビートルズはリアルタイムではありませんが、彼らが作った音楽シーンの雰囲気がまだいくらか残っていましたし、クラブカルチャーの走りみたいなものもありましたね。

──アニメや少女漫画はもちろん、洋楽もですが、1970年代~80年代前半はいろいろなカルチャーが入り乱れ、サブカルチャーが隆盛し始めたころですね。

内田氏:

そうですね。アニメも“アニメルネッサンス”と呼ばれる『宇宙戦艦ヤマト』(1974年〜)や『超時空要塞マクロス』(1982年〜)などのころで、混沌とした時代だったと思います。まだ「オタク」という言葉もありませんでした。

高校生や大学生のころって、よく解らなくても文学などにハマりたい時期じゃないですか。本を読んだり、ジム・ジャームッシュ【※1】監督やヴィム・ヴェンダース【※2】監督などの作品を観に行ったりするのが好きでしたね。

リアルタイムにいろいろと観ているうちに「外国映画っていいな」と思い、ヌーヴェルバーグの作品を観て、そこから小津安二郎【※3】監督へ……。小津監督が大船撮影所で撮っているときに定宿にしていた茅ヶ崎館【※4】という旅館が家の近所だったんですよ。そんな経緯もあって小津監督の作品が大好きになりました。

※4 茅ヶ崎館……1899年(明治32年)創業開始の神奈川県茅ヶ崎市にある有形文化財の旅館。昭和12年に小津安二郎が仕事部屋として宿泊。以降、定宿となり『父ありき』『長屋紳士録』『風の中の牝鶏』『晩春』『宗方姉妹』など数々の脚本を旅館で執筆した。

(画像は【国指定 有形文化財 茅ヶ崎館】-ようこそ、古き良き湘南の世界へ。より)

※1 ジム・ジャームッシュ……1953年生まれ。アメリカの映画監督であり脚本家。大学の卒業制作として作った『パーマネント・バケーション』が劇場公開され注目を浴びる。1984年には『ストレンジャー・ザン・パラダイス』でカンヌ国際映画祭カメラ・ドールを受賞。

※2 ヴィム・ヴェンダース……1945年生まれ。ドイツの映画監督。1976年『さすらい』でカンヌ国際映画祭国際映画批評家連盟賞、シカゴ国際映画祭のゴールデン・ヒューゴ賞などを受賞。日本の映画監督である小津安二郎を敬愛しており、1985年にはドキュメンタリー映画『東京画』を作成。1987年『ベルリン・天使の詩』でカンヌ映画祭監督賞を受賞している。

小津監督の作品はほとんど見ましたが、たとえば『秋刀魚の味』とかは嫁ぎ遅れの娘が嫁ぐだけの話で、どれもそう大きな事件なんて起きないんですよ。それでも泣いてしまって……。

彼はお茶の間目線というか、カメラアングルが低いんです。相槌だけで成り立つ会話とか、そうした演出方法を1時間2時間観ていると、自分がその家族の親戚になったような気がして、ちょっとした出来事がものすごく大きなドラマに感じるんだなというのを学びました。

──“相槌”といえば、『ときメモGS』でもプレイヤーの会話に対してキャラクターが「うん…」とか「えっ…」などで返すことがあった気がします。

そういう部分に小野安二郎監督の映画などからインスパイアされた部分があったのですね。映画はとくにジャンルなどもこだわらず、何でも観るような感じだったのでしょうか?

内田氏:

いまでもアンテナに引っかかったものは何でも観るようにしていますね。当時は映画館に通っていて『ベルリン・天使の詩』などは3~4回観に行きました。いまはAmazonなどサブスクリプション方式のおかげで移動時間でも観られるのが嬉しいですね。

『ベルリン・天使の詩』では街のいたるところに天使がいて人間を観察していて、いま死のうとしている人の手を握っているだけというシーンがあるんですけど、そうした美しさに惹かれます。ヴィム・ヴェンダース監督の作品はだいたいそうなんですけど、“詩のような映画”という感じが好きです。

18歳から19歳のころって“美しいものはなにか”とか、自分の中のヴァージニティーみたいなものを考える時期じゃないですか。それこそ『ライ麦畑でつかまえて』の作者で有名なJ・D・サリンジャーとか。

サリンジャーの作品は純粋に面白かったんですけど、当時はカッコをつけたかったので、アルベール・カミュやフランツ・カフカ、ヘルマン・ヘッセなど……文学青年だったら絶対読むようなベタな作品を読んでいましたね。

──文学青年という一面もあったんですね。高校や大学ではどのように過ごされたんですか?

内田氏:

僕らのころは神奈川県で「アチーブメントテスト」【※】というものを実施していて、これで高校が決まってしまうくらいウェイトの高いテストだったんですが、そこそこ点数が良かったのでそれなりの高校に入れてしまい、そこからはバンド活動などで勉強をまったくせず……出るときは下から数えてすぐくらいの感じになっちゃいました(笑)。

※アチーブメントテスト

神奈川県で中学2年生の3学期に催されていた9教科テスト。この結果が入試選抜の資料となっており、内申点に加算されていた。1997年に複数志願制が導入されて、選抜資料から外されることになった。

それまで一度も「勉強しろ」と言ったことのない父から「大学受験をしないなら出ていけ」と言われ、僕も生意気だったから「じゃあ出ていくよ」なんて言ったんですけど、「どうやって生活しようか」とちゃんと向き合ったら、「ひとりじゃ無理だ!」と気づいて。父に「大学行きます」と言い、父が認めるところに何とか入った……という成り行きの人生でした。

大学では経済学部だったんですけど……受かったから入っただけで興味があったわけではないんです。そもそも大学に行くつもりもありませんでしたし。

ですからゲーム業界を目指そうなんてまったく考えていませんでした。旅行が好きなので、大学生のころはアルバイトをして海外旅行ばかりしていましたね。

リュック・ベッソン監督の『グラン・ブルー』【※】を観て「カッコイイ」と思い、「どうせダイビングするなら海外の綺麗な海がいい」と、ひたすらそのためにバイトばかりしていましたよ。

(画像はグラン・ブルー 完全版 ~デジタル・レストア・バージョン~ : 角川映画 より)

訪れるのも、「海外に来た」って解りやすいところが好きで、街よりも遺跡があるところ……エジプトやローマなども行きましたね。いま思うと勉強していたほうが良かったんでしょうけど、感性が若いころに海外へ行けたのは財産になっていると思います。

──「海外旅行に行くと価値観が変わる」なんて話もよく出ますが、内田さんにもそんな経験はあったのでしょうか?

内田氏:

30年近く前にインドのムンバイに行ったんですが、当時はバブル絶頂期で学生がアルバイトで貯めたお金でも王侯貴族のようなツアーができたんです。

当時のインドにはまだまだアンダーグラウンドな部分があり、日本では見ることも感じることもなかった人や景色に出会い、いろいろなことを考えるようになったのは大きな体験でした。

──インターネットが発達していない時代ですから、自分の目で見た体験の衝撃は大きそうですね。そうすると、ゲームと親和性が高いアニメやマンガなどに触れられたのはおもに小学生ぐらいまでだったのでしょうか?

内田氏:

そうですね。いまでは考えられないかもしれませんが、“オタク”という言葉がなかった当時、プロを目指すのでなければ、中学生にもなると自然とアニメを観なくなっている時代でした。ゲーム文化に関してはファミコンが1983年に登場したことで変わった気がしますけど。

友達からゲーム機を借りて『スーパーマリオブラザーズ』(任天堂)や『ドラゴンクエスト』(エニックス/現・スクウェア・エニックス)、『グラディウス』(コナミ/現・コナミデジタルエンタテインメント)や『影の伝説』(タイトー/現・スクウェア・エニックス)などを遊んでいました。

(画像はグラディウス(GRADIUS) | KONAMI コナミ製品・サービス情報サイトより)

『ドラクエ』では勇者の名前を下ネタにして面白がっていたんですけど……やっぱり後悔しましたね。そんな話を『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親である堀井雄二さんとお会いしたときに話したら、「皆やるんだよ」って言われましたけど(笑)。

バブルの崩壊をきっかけにプログラマーの道へ

──ここまで伺ってきた範囲では、とくに子どものころにゲームセンターに通い詰めていたとか、PCゲームに触れて過ごしていたとかということではないんですね。そこからどうやってゲーム業界への道を歩まれることに?

内田氏:

バブルの時期だったので就職に困るなんてまったく思いませんでしたから、大学卒業後もまったく就職活動をせずバイトばかりしていたんです。そんな中、突然バブルが崩壊して、バイト先から給料が払えないと言われて。

当時の彼女に「就職しろ!」と怒られたので、転職雑誌を見ながら履歴書を送って受かったのがコナミだったんです。夢のない話で本当に申し訳ないですが……(笑)。

──ある意味で、就職が必要に迫られた状態だったんですね(笑)。当初はプログラマーで採用されたとのことですが、プログラミングの技術はどこで?

内田氏:

大学時代の話に戻りますが、当時は需要に対してとにかく人手が足りない時代だったので、プログラマーのアルバイトというものがあったんです。

もともと字を書くのは好きでしたし、家にあった電子タイプライターで文字を打っていたのでタッチタイプができたんですよ。ですので、最初は大量の文字をテキストデータ化するバイトをしていました。

新卒社員よりもいいバイト代が手に入るような時代でしたけど、バイト先から「それよりプログラムをやったほうが給料がいい」と言われ、「じゃあやります」とプログラマーの方に習いました。

C++の少し前で、アセンブラとC言語ですね。学生なのにネクタイを締め、取引先では、さも社員みたいな顔をしていましたよ(笑)

──そうした経験を買われ、入社への道が開けたんですね。

内田氏:

書類が通って入社試験を受けに行くとなったとき、好きなゲームは絶対に訊かれると思ったんですよ。当時遊んでいたゲームは『ストリートファイターII』(カプコン)、『ドラゴンクエスト』、『ファイナルファンタジー』(スクウェア/現: スクウェア・エニックス)などで、コナミのゲームをプレイしていなかった。そこでゲームショップでワゴンの中にあった『バットマンリターンズ』(コナミ)【※】を買ってプレイしたんです。

やはり面接時にどんなゲームを遊ぶのか訊かれたので「『バットマンリターンズ』です!」と答えたんですが、ちょっと変わった奴だなと面白がられたようで(笑)。人手が足りなかったというのが大きかったんだと思いますけど、よく雇ってくれたと思います。

※『バッドマンリターンズ』

1993年にコナミがスーパーファミコン用ソフトとして発売したゲーム。同作品はアメリカで1989年に作られた映画『バッドマン』の続編として1992年に公開された映画『バットマンリターンズ』が原作。

──入社後はどのような部署に配属されたんですか?

内田氏:

新規事業部みたいなところで『ピクノ(PICNO)』【※】(コナミ)という、いまでいうテレビ用のタブレットのようなもののソフトを作っていました。タブレットに絵を描くとテレビに出力されるというもので、カセットソフトを入れるとアプリが立ち上がっていろいろなお絵かき遊びができるという玩具ですね。

このときはデザイナーと組んで、企画とプログラミングをふたりでやるというシンプルなチームでした。半年で1本くらいのペースで進められる仕事で、人と何かのモノを作るというのは初めての経験だったのもあり、とても面白かったですね。

※ピクノ (PICNO)

1992年に発売されたコナミのグラフィックコンピューター。テレビと繋ぐことで、ピクノに描いた絵をテレビモニターに表示することができた。CMにはTVアニメ『オバタリアン』のオープニング「オバタリアンのテーマ」で人気を博していた、ロックバンドのTHE 真心ブラザーズが起用された。キャッチコピーは「160色のフルカラー・カードソフトで世界が拡がる」。1993年に「ピクノ2」が発売された。

──そうしたプログラマーからディレクターに転身されたのは、何かきっかけがあったのでしょうか?

内田氏:

その後にプレイステーションの時代が到来し、東京の開発部隊がほぼプレイステーションのチームに組み込まれた時期がありました。僕もゲームは作ったことなかったのに『がんばれゴエモン』(コナミ)のチームにプログラマーとして参加していたんです。

(画像はがんばれゴエモン総合サイトより)

まさに、覚えながら完成させるという現場でしたが、過去のシリーズを研究して頑張りました。ステージ構成ではボスキャラも考えたり、メインとなるプレイヤーキャラを作ったりもしましたね。

時代は流れ、やがて3Dという話にもなっていったんですが……もともと僕は理系の人間ではありません。プレイステーションからプレイステーション2に代わって、途端に複雑な三次元演算ができるようになって「もう、かなわないな」というのがはっきり判ったんです。

ですから「そのままやっていてもだめだな」と思っていたので、「どうしたら給料が上がるのか」と相談したら、「ディレクターをやらないとダメだ」と言われ、だったらディレクターになろうと……。

── ゲーム会社への就職も、プログラマーとなったことも、そしてディレクターに転身したことも流れるままに聞こえますが、実際にすべてこなしていることと、結果的にその判断の間違いなさに驚きますね。内田さんの万能ぶりが伺えます。

“乙女ゲーム”の先駆けとなった『ときメモGS』

──ディレクターへの転身と同時に『ときメモGS』シリーズへの参加が決まったんですね。

内田氏:

当時、ディレクターになって自分の思うとおりに物事を運びたいという人は多かったんです。とはいえ女性向けのコンテンツとなると二の足を踏む人も多かったらしく、『ときメモGS』もディレクターが不在のまま半年くらい動いていたようなんです。

決まっていたのは「『ときメモ』で女性向けを作る。以上」という状態ですね。

──女性向けタイトルがほとんどない時代ですからね。どのように未知の市場に踏み込んだのでしょう?

内田氏:

コンシューマの女性向け恋愛シミュレーションは『アンジェリーク』(光栄/現・コーエーテクモゲームス)【※】くらいで、パソコンはBL系や18禁タイトルしかないという時代でした。……自分にはどうやっても理解できない世界だなとは思いました。

(画像は編集部私物)

そこで自分に何ができるかと考えたとき、女性向け作品との接点として高校のときに付き合っていた彼女に勧められて読んだ、くらもちふさこ【※】さんの作品を思い出したんです。

『ときメモ』という冠のついた作品だから、もとから学園という枠の中で考えていたんです。学園ラブコメは圧倒的多数の女性が必ず触れて、体験している世界観ですから、当時流行っていたファンタジーやBL系の作品と比べるとなじみ深いはずなんですね。

そこから『ときメモ』の世界観は女性に向いているんだと思い至り、むしろ学園ラブコメでいいんだと。一回転して戻ったみたいな感じですね。

当時は「もっとギリシャ神話みたいな服を着たほうがいい」と反対をされたりもしましたが、なんとか進めてモニターテストを行うとなったとき、ファンタジーな世界と学園モノとどちらが良いか結論を出すことになったんです。結果は「学園モノのほうがいい」となり、さらに進めて行きました。

※くらもちふさこ

1970年代から現在も活躍する少女漫画家。白馬の王子様が少女を迎えに来るという物語が主流であった時代に、日常的な出来事がストーリーによって展開し、主人公の少女が成長していく過程を描くなど、内面描写を少女漫画に取り入れるなどの革命を起こした。1994年に連載開始した『コーラス』では講談社漫画賞を受賞、2010年~2016年まで連載された『花に染む』では手塚治虫文学賞マンガ大賞を受賞した。

──『アンジェリーク』が大成功している時代でしたから、女性向けのゲームといえばファンタジーとなるのも頷けますね。内田さんご自身は以前の『ときメモ』はプレイされたのですか?

内田氏:

この話が来てからプレイしました。もちろん社内にあるタイトルとしては知っていたんですけど……ある日、後輩のプログラマーたちが大勢会社に遅刻してきて、何があったのかと思ったら「今日は『ときメモ』の発売日ですよ! 知らないんですか!」なんて言われたこともあるくらいで。

実際に遊んでみたら、すごく面白くて。やっぱり最初は藤崎詩織ちゃん【※】を狙うじゃないですか。まずは彼女と仲良くなろうというのがスタートのゲームなんですよね。

(画像はゲーム紹介 | ときめきメモリアル~forever with you~ より)

3年生の2月に詩織ちゃんが真っ赤な顔して手作りのチョコレートを持ってきてくれるから、もう成功だと思うじゃないですか。けれどもそれからフラれるんですよ。意味が解らない。

それで周りに訊くと「一流大学に入ってます?」と言われ、「入っていない」と答えたら「無理ですよ」って。

──その思いは、女性たちも『ときメモGS』シリーズで「3年頑張ったのに、教会の扉が開かない! 嘘でしょ?」などの事件で追体験させていただきました(笑)。

内田氏:

(笑)。『ときメモGS』は、『ときメモ』の1作目と2作目を遊んで、ゼロベースで考えようと思ったんです。1作目は面白くて多くの人がハマるのもよく解る。そこでプレイした2作目も面白かったんですが、ゲームとして洗練されているのはむしろ1作目だと感じて。

1作目のシンプルさと、もぐらたたきのようなパラメータの上げ下げというのはゲームバランスとして非常に完成されていると感じたんですね。これが「やりがいのあるプレイになるかな」と思ったので、『ときメモGS』でも、ここは絶対に担保しようとしたんです。

シナリオや音声といったキャラクターコンテンツ部分は増やしたいという思いはありましたが、このバランス部分にリソースを割かないと、そもそもシナリオをなぞるものになってしまいます。

「それはゲームとしてどうなんだ?」と思い、結果『ときメモ』の1作目をモチーフにしようと決めました。そこから1作目の資料を制作会社のプランナーさんを呼んで徹底的に分析し、この仕様をどう改造するか、そのまま使うのか……ひとつずつ洗い出していくところから始まりました。

──システム的には『ときメモ』と似ている部分も多いですけど、女性向けというからには、そのままというわけにはいきませんよね。どのようにバランスを考えられたのですか?

内田氏:

いま考えると『ときメモ』の1作目は難度が高いと思いますが、『ときメモGS』は女性向けということで「頑張れば成就する」ものにしようと考えました。

最終的にパラメーターが届かなくても、一生懸命デートを繰り返していれば応えてくれる。当時キャラクターデザインで入ってくれた小松原里枝子さん【※】とは夜遅くまで話し合いました。

(画像はときめきメモリアル Girl’s Side ポータルサイトより)

──女性の心が折れないよう、調整に苦労されたようですね。

内田氏:

たとえば葉月珪くんは当然難しいのだけど、「ものすごくデートの回数を重ねていたらOKにしよう」とか、裏技じゃないですけどそうした救済措置を入れました。「葉月くんを好きになって良かった」と思えるゲーム体験を確保しようとしたんです。

また、デートをするときに着ていく服は、男性向けでは触れられていませんけど、女性だったらデートに行くこと自体よりも神経を使うところなわけで、「そこはほしいよね」とか。

──当時発売されていた「Habataki Watcher」(NTT出版)の準備号を見返したところ“気になる男の子を研究するぞ!”などの項目があり、男の子の気持ちについてや、電話番号の聞き方、デートスポットの調べ方、デート当日は「間違っても普段着でなんか行っちゃダメよ!」などが書かれてあり……。

(画像は編集部私物)

ゲームの攻略本のはずなのに、内容がリアルな女性雑誌と同じで……まさに“『ときメモGS』で男の子との恋愛を学んでいたんだなぁ”と感じましたね。こういうリアル感と世界観がゲームのヒットにつながったと感じるのですが、社内で女性ならではの声を集めたりしたんですか?

内田氏:

1作目はほぼないですね。小松原さんと、もうひとりいた女性スタッフに聞いたくらいです。自分がディレクター初体験で、自分のゲームデザインでゲームを作るのに必死で、ほかの意見を聞いて悩むような余裕はなかったです。

最低でも自分が面白いと思える、そして一緒に作っている仲間と「これは面白いよね」と言えるシナリオやキャラクター、ゲームバランスを担保していれば、マジョリティじゃないにしてもきっと「面白いと言ってくれる人がいるはずだ」と、そんな感じで進めていました。

世の中にないものですから、いろんな人から「どんな人がこれを買うの?」と言われましたね(笑)。

──市場の新規開拓といえば根拠を提示して周囲を説得していくようなイメージですが、まったく未知の領域へ一気に切り込んでいったような感じだったんですね。

内田氏:

いろいろ言われましたが、ある意味、自由な時代でした。大枠を決めたら、あとは出来上がりを待ってくれるというか。

──どちらかというと“クリエイター内田明理”がやりたいものというよりも、会社から求められたものの中でいちばん良いものを模索していたという感じでしょうか?

内田氏:

そうですね。ただ、誤解していただきたくないのは、やりたくないことをやっていたわけではなく、与えられた条件の中で、自分のやりたいことと自分が興味を持てることに結び付けてきました。

──そうした「売れないんじゃないか?」という声を覆して大ヒットした『ときメモGS』ですが、手応えを感じたのはどんなタイミングでしょうか?

内田氏:

コンシューマゲームは、作って、営業をかけて、注文を取って、ようやく小売店さんに売れたという報告が入ってくるんですけど、そのときはもうガタガタだったんです。初回3万本くらいで、上司の人に「これが君の実力だ」と言われて。

それが発売日の木曜日だったんですけど、ところが土曜日になったら全国的に「面白いから買いたいのに、売ってない!」とインターネットの掲示板で騒ぎになっていて、あれよあれよという間に注文が来たような感じです。

──当時はゲーム情報誌でもあまり取り上げられていなかったように思います。

内田氏:

やはり新規タイトルでしたし、まだ馴染みの薄い女性向けタイトルというのもありましたから。『ときメモGS』の手応えを感じたのはその週末の、「褒めてくれる人がいるんだ。良かった」と思った瞬間ですね。

──先ほどキャラクターコンテンツとお話に出ましたが、それぞれの攻略対象キャラクターはどのように決めていったのでしょうか?

内田氏:

文学からでも映画からでも、自分の中で「こんなやりとりが琴線に触れた」みたいなものを集めた、という感じです。

キャラクターの設定資料といえば、一般的に「○○が好き」とかそういうリストになるかと思うんですけど、自分としてはそういうキャラもののノウハウもなかったので「この人はこういう考えをする人で、こういう育ちかたをして、だからこういうやり取りがあります」というような、その人の核になるやりとりのシーンをセリフで書き、そこからキャラクターを練り込んでいく……という、かなり特殊なやりかたをしていました。

プレイヤーとなる女性ユーザーとそのキャラクターが出会うシーンと、「惚れている」と気づく転機になるシーンと、最後に告白してくるシーンを考え、シナリオライターさんに「こういうキャラクターなんです!」という説明書みたいなものを書いて送りました。

でも、ライターさんからは「それはいいけど、キャラ設定をください」、「これは何キャラなんですか?」というようなやりとりになって。そうしたナレッジが何もなかったので、当然答えられず……(笑)。

すると、やはりシナリオライターさんは「言葉が足りていないけど、これは○○系のキャラなのかな」など落とし込んでシナリオを書いてくださったんです。

ところが、僕自身がそういうものに対するアイデアを持っていないので「そうじゃないんですよ」となって……。結果、遅々としてシナリオが進まず、自分が書き直しているうちに「じゃあ自分で書けば」ということに……(笑)。

──最終的にシナリオはどのくらい書かれたんですか?

内田氏:

『ときメモGS』では、1~2キャラ以外はほぼ全部ですね。

──かなりの量ですね! ファンからは「内田さんの世界観の王子様キャラが好き!」という声をよく聞きますが、こうした王子様キャラはどのように生まれたんでしょうか?

内田氏:

じつは最初“王子様キャラ”の意味が解っていなくて。単純にシステム上、真ん中にいるキャラクターのことだと思っていたんです。

正確に理解したのは『ときメモGS3』を作っていたころ、小松原さんから「王子キャラを勘違いしていますよ。王子キャラって“中央ポジション”のことじゃないです」と言われたときですね。

──3作品ともプロローグは“絵本”から始まり、「主人公と王子たちは幼いころに出会っている」という部分が共通していますが、これは最初から「こうしよう!」と考えられたんですか?

内田氏:

よく考えると相当無理のある設定だと思うんですよね。一度会って引っ越して、また戻ってきて。でも「再会」というのが欲しかったんです。

自分は何も知らないけど、周りの人はこの世界を知っていて、ある程度は顔見知りという関係の出来上がった中に新参者として入っていく。これに説得力を持たせるための設定が必要だと思いました。

「新学期に出会って好きになりました」だけでなく、やはり運命的な何かがあったらということを考えたら、もうこの設定しかなくて。

『2』でも『3』でも毎回何か別の話を考えようとしたんですけどダメで、戻ってしまいました。だから「もうそういう街にしよう」と。小さいころに住んでいて、引っ越して戻ってくる人が多い場所なんです(笑)。

──(笑)。現在は女性向けタイトルといえばキャスティングも重要な要素ですが、当時はどのように決められたんですか?

内田氏:

毎回全キャラクターのオーディションをしていました。収録が長丁場になるので、僕の言葉をうまく受け取ってくれる方でないと厳しくて。

あらかじめ台本は渡しておくんですけど、全然違う読みかたで何度も読んでもらったり、ほかのキャラクターで読んでもらったり、「自分の言葉がどれくらい伝わるのかな」とか、「どんなふうに反応してくれるのかな」とか、「リクエストしない場合は素でどんな芝居を入れてくるのかな」とか、そうした部分を見させていただいて、だいたい小松原さんと相談してオーディションで選ばせていただきました。

──当時でもすでに大御所の方も多いなか、オーディションをされたんですね。一方『ときメモGS』といえば、さまざまな技術を取り入れている印象もありますね。

内田氏:

うーん、でも「EVS(エモーショナル・ボイス・システム)」【※】などは『ときメモ』にあったものを使っていたので、新規開発というわけではなかったですね。

技術的な面で言えば、ニンテンドーDSでは苦労しました。当時はまだ画面が小さかったので、「もっと大きく顔の表情が判るようにしたい」、「大きく見えるようにしたい」と。あと、「せっかくのタッチパネルなんだから、キャラクターに直接触れたいよね」と。

それと少しでも多くのセリフを入れようと、音声を徹底的に圧縮して入れることに尽力しました。

※EVS……プレイヤーが登録した名前を、ゲーム内のキャラクターが呼びかけてくれるシステム。『ときメモ』シリーズでは、1999年にコナミより発売された『ときめきメモリアル2』より搭載されている。

──そうした思いから「大接近モード」が生まれたんですね。それからプレイステーション・ポータブル向けの『ときめきメモリアル Girl’s Side Premium ~3rd Story~』では初めてLive2Dが採用されましたね。

内田氏:

こちらはタッチパネルではありませんし、「ただ解像度が上がっただけのものを出すのではなく、何か特色を」という思いからですね。

──当時はまだそれほどLive2Dが使われていなかったので、かなり新鮮でした。いまは3Dモーションのものが多いですけど、Live2Dではそれまで見ていたような絵が動くので、それほど違和感なく受け入れられたように思います。

内田氏:

それでもいろいろと工夫しないと妙な動きになってしまったり、機械的な印象になってしまうんですよ。結構センスが問われると思います。

──2013年にはLive2Dをふんだんに取り入れたシリーズ初のアプリゲーム『ときめきレストラン☆☆☆』【※】が2013年にリリースとなりましたが、こちらはスマートフォンのアプリゲーム。アプリに移行したのは、当時から「これからはスマートフォンの時代!」と感じられていたからでしょうか?

※『ときめきレストラン☆☆☆』……2013年にKONAMIからリリースされた、女性向け恋愛シミュレーションゲーム。プレイヤーが経営するレストランには、隣にある芸能プロダクション“Prince Republic”に所属するアイドルたちが訪れる。レストランのレシピを増やしてお店を拡大しながら、アイドルたちとの恋愛が楽しめる。2014年8月7日より運営がコーエーテクモゲームスへ移管されたが、2018年8月31日をもって、アプリのサービス終了が告知されている。

(画像はKONAMI公式│ときめきレストラン☆☆☆ ゲームPVより)

内田氏:

いえ、当時は女性でスマホを持っている人は少なくて。女性では3割もいってない時代でしたね。

その頃に、携帯ゲームの女性向けゲームを作っているところといえばまだ少なく、恋愛シミュレーションといえばコンシューマーという雰囲気がまだまだありました。携帯ゲームならフィーチャーフォンだとも言われたんですけど、その後スマホが圧倒的多数になるのは時間の問題でした。

だったら「多少コストはかさむかもしれないけど、スマホのリッチコンテンツで最初に先陣切って入ってお客さんを付けたほうがいい」という判断でスタートしました。

──女性がスマートフォン向けゲームをこぞってやり始めたのは『ときめきレストラン☆☆☆』がきっかけ、というイメージがあります。『ときメモGS』の発売当時と、いまの女性プレイヤーはかなり変わってきたように思いますが、内田さんからご覧になっていかがでしょうか。

内田氏:

相当変わったと思います。まず、数が違いますよね。

僕が『ときメモGS』を作ってお客様に評価していただいて、「じゃあ次」となったときに「恋愛ゲームって本来女性のものかもしれないですね。むしろ『ときメモ』が好きだった男性は少女漫画とかラブコメを楽しめるような人で、そもそも女性のほうがマッチングのいいジャンルかもしれないです」と当時言ったら怒られましたから。

いまだとすんなり聞ける話ですが、でも当時は異端な考えかただと思われるくらいの人数規模でしたから。

──いまは乙女ゲームをやることも当たり前となっていますけど、当時はオープンにしていない人も多かったですよね。

内田氏:

“乙女ゲーム”という言葉もありませんでしたからね。まだ『B’s LOG』【※】もBLゲームの取り扱いがメインの時代に、当時の担当をしてくださった方が「これからは純愛ゲームの時代なんです。よく作ってくれました。『ときメモGS』の影響で“乙女ゲーム”っていう言葉も出てきたんですよ」と熱弁を奮われて。

※『B’s LOG』……2002年にエンターブレイン(現・Gzブレイン)から発行された女性向けゲーム雑誌。創刊当初のキャッチコピーは“ボーイズゲーム総合誌、新登場!”だったが、現在は“乙女のための最強ゲーム誌”となっている。

(画像は編集部私物)

それまで『ときメモGS』のようなジャンルのゲームがなくて。「でもここから“乙女ゲーム”がどんどん出てきますよ」と仰ってくださって、「そうなるといいな」と聞いていたのをよく覚えています。

──実際にそのとおりに変わっていきましたね。いまは年間に多くのタイトルが発売されていますし。

内田氏:

むしろ「恋愛ゲームといったら女性のもの」みたいな時代になりましたね。

新たな可能性を感じた『ラブプラス』の誕生

──『ときメモGS』と同時期に『ラブプラス』の企画もスタートされていましたね。

内田氏:

『ラブプラス』はプロデューサーとして、ありがたいことに完全オリジナルの企画を打ち出させていただきました。企画を立案してゲームデザインを始め、それを社内で通して予算を獲得し、というところまでは1~2名でやって。

それからチームができ、チームになったあとは監修したりゲームデザインを詰めていったり、シナリオを書いたりという感じですね。『とんがりボウシ』のシリーズ【※】も進めかたはだいたいこんな感じです。

(画像はKONAMI公式│「とんがりボウシと魔法の町」プロモーションムービーより)

──このころはニンテンドーDS用のタイトル制作が続いていますが、これは作品とハードの親和性が高かったからでしょうか? それとも時代がニンテンドーDSだったので選んだのですか?

内田氏:

当時はニンテンドーDSの販売台数が圧倒的でしたし、なるべく多くの人に触れてもらいたいと思っていましたから。キャラクターゲームだったらプレイステーション・ポータブルでという話もありましたが、僕は「キャラクターというのは緻密な絵ではなく、まさに人物のことだ」と思っているので。

たとえば、子ども向けアニメのデフォルメされた女性キャラクターにセクシーさを感じる瞬間というのもありますよね。キャラクターというのは人物のことなので、人物が成立していれば解像度が足りなくても狙いは成立するんです。

このころ、企画会議のときに重役の奥様の名前を聞き出して「奥様の名前を呼んでみてください」と伝え、名前を呼ばれたらキャラが振り向くというテストショットを作ったら大爆笑されて。「可愛いじゃん、ニンテンドーDSでもいいか」となったエピソードもありました。

絵の解像度の高さや音声のクリアさはあったほうがいいですけど、それがキャラクターのクオリティとイコールではありませんから。「なるべく多くの人が触れやすいハードといったらニンテンドーDSなんだ」と説得しました。

それからニンテンドーDSは、「タッチできるのも面白いな」と思いましたね。『ときメモGS』にもキャラクターにタッチしたら反応が返るという仕組みを入れましたが、最初は「ニンテンドーDSだからタッチできる」くらいの感覚でいたんです。

でも実際に触ってみたら、“人型をしたものが反応する”という部分に何か本能的な面白さを感じるものがあって。「これは『ラブプラス』にも絶対必要だ」と思い、僕の中では最初からニンテンドーDSと決まりました。

──テキストアドベンチャーの系譜として、「いまこの時代だからニンテンドーDSでやる」という意識はなかったんですか?

内田氏:

『ときメモGS』でも、「キャラクターとしてのプレイヤーの立ち位置みたいなものをどう表現するか」はいつも考えていました。『ラブプラス』の当時はテキストアドベンチャーが盛り返していて、「もうちょっと踏み込んだストーリーは欲しいな」と思ってあえてシフトした部分はあります。

ですのでプレイヤーキャラクターも、透明人間ではなく、多少色を出していきました。最初にまとまったシナリオを読んでいただいて、分岐は少なくし、出会ってから恋をしているのに気が付くまでの転機と、告白するというところまではまとまったストーリーとして流れで読めるようにしようと考えました。

──キャラクターが3Dモデルなのは、仕様を決めていく中で「今回は3Dで」となったのでしょうか?

内田氏:

『ラブプラス』のコンセプトは、「エンディングがなく、ずっと生き続ける」というものでした。そのぶん大量に洋服も着替えなきゃいけないし、いっぱい動かさないといけないので、2Dではかえってコストがかかるなという判断です。

「パーツ替えをラクにしよう」だとか、「モーションは少なくともひとつで済むようにしよう」などという切り詰めかたをするなら、思い切って3Dにしたほうが結果的に合理的だったということです。

──合理的というワードが出ましたが、あらためて内田さんにお話を伺っていると、悪いことだとは思いませんが、クリエイターのエゴという部分が強く作品に出る人も多いなか、与えられた状況下での合理的なパズルを軽やかに楽しんでいるようにも見受けられます。

“リアルを共有でき追求できる”ARへの挑戦と進化

──そしてユークスに移籍されるわけですが、ユークスでは『AR performers』というパフォーマーたちがステージでリアルライブをするプロジェクトに携われています。先ほどもお伺いしましたが、あらためて “AR”を選ばれた理由についてお話いただけますでしょうか。

内田氏:

VRの定義にもよるかと思いますが、いわゆるVRとして認識されているものは、360度のバーチャル空間を作り、その中に自分の視覚や聴覚を没入させる世界かと思います。

楽しむには世界を全部作らなければいけません。かなりの高コストです。さらに、VRでプレイヤーが世界に没入するためには、HMDを装着して視覚と聴覚を塞いでしまわないといけない。

ということは、VRだとバーチャル空間の中では感動を共有できても、「隣にいる人と気軽にコンテンツを見る」だとか、「一緒に集まってワイワイする」というものからは離れてしまうなと考えたんですね。もちろん、その代わりに良い部分もあるんですけど。

──それが冒頭の共有体験というお話に繋がるんですね。ARの構想が、すでに『ラブプラス』のころにあったというのも早さに驚きます。

内田氏:

先ほどの『セカイカメラ』にインスパイアされて『ラブプラス』でもARのキャンペーンをいろいろとやっていたとき、「面白い」と思ったのと同時に「ああしたいな。こういうことができるんじゃないかな」と思えて。そのころから『ARP』の原型になるような、ショーのようなことができるんじゃないかと考えていました。

結論から言えば、理屈の上では出来たのでしょうけど、当時の技術ではハードのスペックが追いつかなかったでしょうね。

──『セカイカメラ』が大流行したのは2010年ごろ。そのころはまだ拡張現実上のタグをインターネット上にアップして初めて人と共有できているような感じで、その場にいる全員が同時に「そこにいる」という感覚を共有するのは難しかった印象ですね。

内田氏:

仰るとおり、イベントで『ラブプラス』のキャラクターがリアルタイムにお客さんと話すということをやって、すごく喜んでいただいたんですけど、やはりキャラクターがスクリーンに映っている映像であるというのは動かない事実であり、「スクリーンに映っている映像を見ている」という印象から逃れられなかったでしょうね。

(画像はKONAMI公式│ラブプラス+発売記念Ustreamイベント その4│より)

そんなことを考えていたときに、マドンナがカートゥーンのキャラクターとステージ上でパフォーマンス【※1】しているのを見て、「これはどうなってるんだ?」と。

「これができたら実際にキャラクターが存在できる」と思い、日本のCG映像制作会社であるダイナモピクチャーズ【※2】に伺ったりもしました。

※2 ダイナモピクチャーズ……CG映像制作事業。TV、CMなどのほかに、VR&AR、遊技機、イベント映像、立体映像など多岐にわたる事業をおこなっている。これまでに手がけた作品は、CGでは『AR performers』『ユーリ!!! on ICE』『「あんさんぶるスターズ!」DREAM LIVE ~1st Tour “Morning Star!”~』『ラブプラス +』、モーションキャプチャーでは『モンスターハンター:ワールド』『バイオハザード:ヴェンデッタ』など。

(画像はGRAMMY Performances Now on Apple Musicより)

──そして、AR技術による『ARP』が生まれ、2016年4月に1000名限定で開催された『AR performers βLIVE』でお披露目となったわけですが……。あれから2年。ファンの反応などを見て時代の変化を感じることはありますか?

内田氏:

最初に『ARP』の3人を紹介したとき、皆さんは「映像を見せられている」という反応でしたね。彼らがリアルタイムに反応しているのを観て、ざわっと「何が起きてるの!?」となったのがまだ2年前なんですよね。

──初めて『ARP』を観たとき、パフォーマーに“人が持つ細かなゆらぎ”のようなものを感じたので「見知っている3Dキャラとは何かが違う」と、未知なる世界との遭遇に背筋がざわりとしました。「キャラクターとしてとらえるべきなのか、人として受け入れるべきなのか……」と(笑)。

内田氏:

当時は説明するのも難しいし、なかなか理解してもらえなかった。そこから考えると、あっという間に変わりましたね。僕はこれを日本人の素質なんだと思っています。

たとえば歌舞伎にもいろいろな歴史があり、最初は女性が演じていた女役を男が演じなければならなくなって、女形【※1】が現れましたよね。

男性が女性を演じているのは周知のことですが、その舞台上の女性に恋い焦がれることができる。女性に人気といえば、女性が男性を演じる宝塚歌劇団の男役【※2】がそうですね。

※1 女形……歌舞伎における女性の役でありそれを演じる俳優のこと。1629年に徳川幕府が女性が歌舞伎の舞台に立つことを禁じたため、男性が女性の役をすることとなり現在にいたっている。

※2宝塚歌劇団の男役……未婚の女性だけで構成されている歌劇団。女性が男性も演じるため、男性の役を“男役”、女性の役を“娘役”と呼ぶ。現在は、宝塚大劇場(兵庫県宝塚市)と東京宝塚大劇場(東京都千代田区)の専用ステージを拠点に公演をおこなっている。

(画像は右:松竹チャンネル/SHOCHIKUch│シネマ歌舞伎『二人藤娘/日本振袖始』予告編、左:スター | 宝塚歌劇公式ホームページ より)

つまり「こういうお約束で楽しみましょう」という約束事を敷いた上で、そこに没入して盛り上がれるのは日本人に染みついている性分というか、昔からやってきていることなので得意なんじゃないかな。だから、ARPはマッチングがすごく良いはずだと思っています。

そういうことがオーケーな国ですから、わざわざそれを覆すことを言うのは“粋じゃない”っていうルールが自然に受け入れられる。日本ならではなのかもしれませんが、面白いと思います。

──観る側としてですが、確かに最初はどういうシステムなんだろうか……などと考えていたんですが、早い時点でそういう部分は気にならなくなり、2017年1月に行われた『1st A’LIVE』のころには、ライブ開始直後は少し戸惑いましたが、終了するころにはパフォーマーたちが“自然な存在”になっており、声援を送っていました。

2018年1月に催された『3rd A’LIVE』にもなれば、“パフォーマーたちの成長”を楽しんでいる自分がいましたね。

内田氏:

デビューのころに比べたら、彼らもだいぶ舞台慣れをしてきましたからね。おっかなびっくり始まったチームが安定してくる、その過程も楽しんでいただければと思っています。

── そういえば、Instagramでもおもしろい試みをされていますね。そこに彼らがいて、パン屋を覗いたり、打ち合わせをしたり……。何気ない場所で彼らがハシャいでいる姿をみると、「同じ世界軸を生きてるんだなー」と感じるんですよ。

内田氏:

Instagramはいつのまにか始まってて、僕もツイートが流れてきてびっくりしています(笑)。練習風景を撮ってアップした反響が大きくて、ステージ上じゃないシーンはもっとあったほうがいいよねと思います。

https://www.instagram.com/p/BlhKi0SFgUf/?utm_source=ig_web_copy_link

──『ARP』については「楽曲が持つインパクトが強いなぁ……」と感じていたのですが、内田さんにお話を伺い、若いころに音楽を嗜まれていたとのことでなんだかしっくりきました。

内田氏:

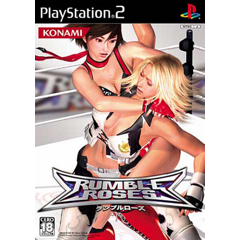

音楽は大好きで、『RUMBLE ROSES』【※】でも音楽はものすごくたくさん作って入れてます。音楽にかかっているコストは尋常じゃないですね(笑)。

『RUMBLE ROSES(ランブルローズ)』はユークスが制作し、コナミデジタルエンタテインメントから発売された2005年のプレイステーション2用女子プロレスゲーム。続編となるXbox360用の『ランブルローズXX』(2006年)もある。

(画像はRUMBLE ROSES(ランブルローズ) | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイト より)

『ARP』に関していうと、ジャンルというよりは「こういう歌を歌っていたらカッコイイな」など、そういう基準ですね。あまり「このジャンルじゃなきゃダメ」というものはありません。

僕は音楽も好きだし、音楽の中の日本語の歌詞もすごく好きなので、いい意味で歌謡曲のようにアレンジしたいと考えています。

──リズムや音階が難しい曲も多いですよね。カラオケで歌えないというか……。二次元向けの曲は、最近はさまざまなものがあるとはいえ、四拍子でゆったりしたリズムのものが多いように感じていますが、曲作りはどのような部分を意識されていますか?

内田氏:

「二次元が好きな人向け」という意識はありませんね。海外のクラブシーンで流行っている曲を聴いて、「これカッコいいよね!」などと作家さんと話しています。「こういうものを取り入れたいよね」とか、「もっと歌を前に出してみようか」とか。

やっぱりカッコイイ音は誰が聞いてもカッコイイから流行っているので、そういうのはどんどん入れていきたいと思います。次の新曲も、難しくて普通は歌えないものですね。女性だと、むしろキーが合うかもしれませんけど。

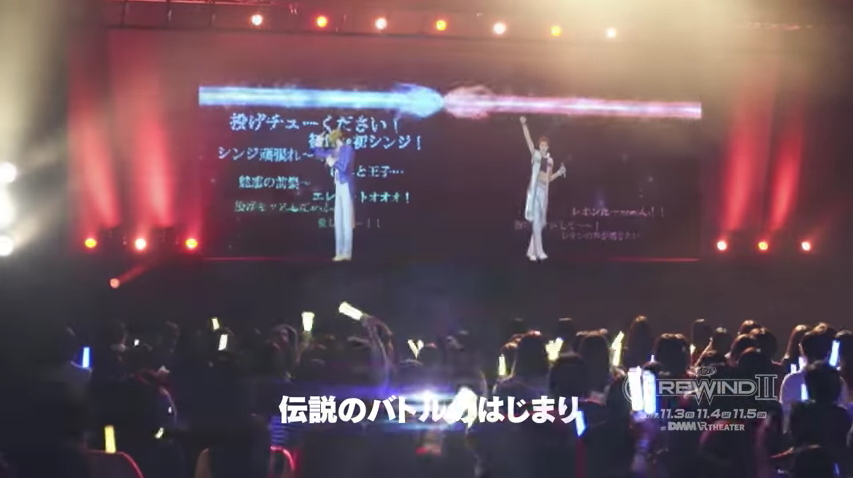

──時代の流れにあった流行の“カッコよさ”は違ってくるのでしょうね。『ARP』のステージを拝見していて驚いたのは、パフォーマーたちが歌って踊るだけでなく、トーナメント形式で勝ち抜いていく“バトルソング”【※】です。

応援しているパフォーマーが負けたときには、泣き出す女性もいたり……。

※バトルソング……『ARP』のライブでおこなわれる歌バトルイベントのこと。2名のパフォーマーが同じ曲で歌うなか、来場者はスクリーンに表示されるリズムゲームに参加する。来場者の得点が事前に設定した推しパフォーマーに入るシステムになっており、多く得点を獲得したパフォーマーが勝利する。スクリーンには優勢が分かるパラメーターがリアルタイムに表示されている。

(画像は official arboys│ARP / 「REWIND2」Promotion VIDEO 伝説のバトル編より)

内田氏:

やはり私はゲーム屋なので、「その場で戦わせたい」、「ステージのライブ会場で、アプリを使ってゲームをやっちゃえ」というような欲求がありました。

それは当初のコンセプトからあって、「せっかくゲーム屋がやるんだから会場でゲームをやりたいな」と。本当はコマンド入力や協力技など、もっと複雑にしたい気持ちもあります(笑)。

──コマンド入力がシステム化されたら、 パフォーマーを見るか、コマンド入力に全力を注ぐか悩んじゃいそうです(笑)。次のライブは2018年8月18日と19日の「KICK A’LIVE」ですが、さらに新たなものへ挑戦する予定はあるのでしょうか?

内田氏:

これまで曲数がそう多くなかったこともあり、ナレーターの森一丁さんにMCをお願いして、曲が足りない分をカバーしたり、生のMCの方の手助けがないと不安なところをフォローしていただいて来たんですが、そろそろパフォーマー達だけで進行して、なるべく途切れずに曲の盛り上がりを繋げる事にチャレンジしたいと思ったんです。なので今回は連続で歌って踊って、煽って煽ってというような、音楽ライブ的な盛り上げかたを考えています。

ですので、今回はMCもパフォーマーが担当する予定です。彼らがステージをすべて回すので相当疲れるんじゃないかと思います。もちろん、皆さんも相当疲れるライブになると思いますが、それを徹底的にやろうかと。皆さんの感想が楽しみです。

ゲームにこだわらず見つめる、キャラクターコンテンツの未来

──最後にクリエイター・内田明理として、広い意味での今後の展望についてもお聞かせいただければと思います。

内田氏:

最初に申し上げたとおり、『ARP』もそうなんですが、ゲームやゲームから派生した技術が発端にあるコンテンツでも、「あまりゲームという括りは必要ないんじゃないか」と思っています。

「コンテンツで楽しむためにはどうすればいいのか」ですとか、「それを作り、提供する側がどうビジネスにするか」という点だけで、それ以外にはフォーマットのない時代になってきていると思いますね。

お客さんもゲームプラットフォームというくくりはあまり意識してないんじゃないかとすら思うようになっています。僕もそもそもゲームという文化で育てられた人間でもなかったので、自然の流れとしてこうなったのかもしれません。

コンテンツビジネスは、以前は参入障壁の高いビジネスだったので、ある程度資本がないと動けませんでしたけど、いまは学生が作ったものでも大ヒットするプラットフォームがスマホの中に揃っていますから、何でもアリだと思います。

アイデアと楽しみかたがその時々の人々のニーズに合致していれば、方法はいくらでもあるんじゃないでしょうか。僕自身、時間さえあれば試したいことはいろいろあります。

あまり女性向け、男性向けという考えかたはしないんですけど、「きっと女性は好きだろうな」というアイデアはストックしていますし。

──確かに『ARP』もゲームではありませんよね。数年前にスマホアプリが主流になったかと思えば、サービス終了となるアプリも増え……。ゲームという枠で考えると大きな転換期が訪れているように感じています。

プラットフォームよりもコンテンツそのものの面白さを重視する時代になりつつあるのかもしれませんね。すると、クリエイターという意味ではいまがいちばんクリエイティブな形を取れているのでしょうか?

内田氏:

アウトプットとしてはテンポが遅くなったかもしれませんけど、「ある制限の中で自分のやりたいことを昇華して」というところから始まり、「制限なく好きにやっていいよ」という機会を与えていただいている現在、いきなり視界が広がった自由を甘受しつつ、少し怖いなと思うときもあります。「誰か叱って」みたいな感じもありますね(笑)。

株式会社ユークスの正面入口。『ARP』の公式グッズやファンからのプレゼントが飾られている。

おかげさまで、いまは「直感的にこれがやりたい、こうやるべきだ」ということを、数年を要するゲームタイトルではなく“次の『ARP』のライブ”という短いスパンでやれているので、スピーディに自分の思ったことを出せている感触があります。

サラリーマンでありながらかなり自由なので、自分で物事を考える時間や、自分のために使う時間を確保しながら仕事ができているのですごくありがたいですね。

──ゲームという形にこだわらないとのことですが、それはそれとして「内田さんが作るもので遊びたい!」というファンはまだまだ大勢いるかと……。「ゲームを作りませんか」というお話があったりはしないのですか?

内田氏:

おかげさまでいただくことはありますね。とはいえ、僕はたいてい1作目に突っ込めるだけのアイデアを突っ込んで、ひとつのジャンルを突き詰めるので、「続きを作って」と言われると「ええーっ?!」てなるタイプです……(笑)。

やはり実績がモノを言う世の中なので「あれが上手くいってるから、じゃあウチも」と皆後追い気味になるじゃないですか。そうすると、ユーザーもクリエイターも「それはちょっと……お腹いっぱい」というような事態にもなってしまいますよね。それは避けたいところです。

でも、そう声を掛けて頂けるうちが花なので、ちゃんと働けるうちに働こうと思います。何でも全力で楽しみながらやるのがモットーなので。(了)

|

『ときメモGS』発売から約16年、『ラブプラス』発売から約9年という月日が経過しましたが、いまなお愛され続ける“お義父さん”こと内田氏に、なお“彼/彼女と出会わせてくれてありがとう”と感謝の念を抱くゲームプレイヤーは数知れずいます。

こうした“大好きな彼/彼女とともに人生を送っている”と思わせてくれるキャラクターコンテンツを生み出した豊かな感性は、音楽、文学、映画、マンガなどさまざまなコンテンツに触れたり、海外を旅したり……といった中で培われたということがわかりました。

そのうえで、フラットな視点で効率的に最大限のパフォーマンスを出す。言葉で書くと当たり前にも思えるかもしれませんが、実際に幅拾いジャンルでこれを実行し、しかも成功させているクリエイターはそういません。これが内田氏のスゴみの部分でもあります。

さまざまな観点で磨かれたアイデアを形にし、まだ誰も実現していないコンテンツをしっかりと世に送り出してきた経緯を語ってくれた内田氏。柔らかな物腰の中にも、逆境ともいえる状況や未知の領域にも果敢に挑む意志の強さ、そして時代に即しつつも一歩先を見据える視野の広さも感じさせてくれました。

ゲームクリエイターとしてのスタート地点には偶然たどり着かれたようなものでしたが、仮に活躍の場が音楽や映画などであったとしても、内田氏のコンテンツに驚かされ、のめり込んでいたかもしれない……。そんな予感がしてしまったほどです。

かつては「ゲームを起動すれば好きな相手にいつでも会える」と満足していた女性たちも、こうしてイベント、ライブ、コンサート、舞台、聖地巡礼……わずかな時間でもより深く、よりリアルにキャラクターを体感できるコンテンツへと足を踏み入れるようになりました。

内田氏の考えるとおり、すでにユーザーが求めるものはゲームだけには留まらず、さらにその先へとシフトしつつあるのかもしれません。さまざまな技術の進歩・発展とともに、単なる妄想でしかなかった願いを内田氏ならいつか叶えてくれるのではないか……。

そんな期待を感じることができた取材でした。これからもどんな驚きを仕掛けてくれるのか楽しみでなりません。

【プレゼントのお知らせ】

★ARP「KICK A’LIVE」パンフレットプレゼント★

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) August 16, 2018

2018年8月18日〜19日におこなわれるARP「KICK A’LIVE」のパンフレットが3名様に当たる!@denfaminicogameをフォロー&ツイートをRTで応募完了です。

内Pインタビューはこちらhttps://t.co/L6LGLRUBLb#AR_BOYS pic.twitter.com/8Ar7MdkjZB

【あわせて読みたい】

キャラと会話し、名前を呼んでもらえる時代がついに到来! 『ラブプラス』お義父さんの新プロジェクト『ARP』は二次元が三次元にやってくる夢の様なコンテンツだった本稿でも語られた、『ARP』についての内田氏へのインタビューもあわせてお楽しみください。内田氏の語る『ARP』のコンセプトのほかにも、『ARP』ファンの熱い声も収録しております。