2011年5月11日、日本にひとつのWebサービスがリリースされた。PCゲームダウンロード販売プラットフォーム「PLAYISM」(プレーイズム)である。

PCゲームのダウンロード販売がまだ一般的でなかった頃に、これまで見たことがない国内外のゲームが購入できることに驚いた読者もいるかもしれない。

その後、「PLAYISM」は『LA-MULANA』や『メゾン・ド・魔王』などのタイトルをリリースしていくことで、徐々にコンシューマ・Steamでの「パブリッシャー」としても名前を知られていくようになった。

今では、日本国内でインディーゲームといえばまず「PLAYISM」の名前が挙がるようになったといっても過言ではないだろう。

そんなPLAYISMが「本気を出す」と宣言し発表したのが、オンライン配信イベント「PLAYISM Game Show」である。

配信自体はもちろん、サイトにも英語・簡体字版が準備されているなど、非常に力が入っているのが見て取れる。

早速「PLAYISM Game Show」について、またこのイベントを開催するに至った経緯として、PLAYISMの歴史をまるごと聞かせていただくことにした。インタビューさせていただいたのはPLAYISMの「顔」として国内外のデベロッパーから信頼を集める男、水谷俊次氏だ。

聞き手はPLAYISMにタイトルを預けた経験もあるゲームプロデューサーで、元・電ファミニコゲーマーの副編集長でもある斉藤が務めさせていただいた。

淡々とした言葉の中に今回のイベント、そしてインディーゲームにかける意気込みが伝わってくる。その静かな熱量をインタビュー記事の形でお届けする。

PLAYISMのはじまり、そして「串カツ心中事件」

──PLAYISMにとって節目になるほど大きな生放送番組「PLAYISM Game Show」を東京ゲームショウ(TGS)直前のタイミングで行うということで、今回はPLAYISMがなぜこの番組を企画するに至ったのか。それを聞きたいと思ってまいりました。一言では語りきれないと思いますが、まずはひとことでお願いします。

水谷氏:

ひとことめ。なにから入ったらいいんでしょうか。

|

──いやもう、率直な気持ちを。

水谷氏:

まあ、なんかまあ。もう気持ち的にはもうなんか、「打って出よう」みたいな気持ちはすごくあってですね。なんかこう、機が熟してきたんです。

我々はこれまで「ちっちゃいところがすごく地道に頑張っている」みたいな形で、業界では高い評価をいただいてきたのですが……そういうポジションでいることは「もういいかな」と思った。もうタイトルも山ほど預かってしまっている。

多くの人に知ってもらって、「インディーゲームを一段階上に持っていく」みたいなことを、我々自身で企画してやらなくてはいけない、という危機感をすごく持っていた。

コロナ禍でイベント出展の機会さえなくなった今こそ、意思を持って自分たちで「打って出る」ことにしたんです。

──水谷さんはこのままではいけない、とずっと言っていましたよね。実際、インディーゲームの関係者の界隈では、日本のインディーシーンは欧米に比べて「5年は遅れている」【※】と言われることも多いです。しかし、その理由を読者の皆さんに伝えるには、まさにその日本のインディーゲームの歴史を振り返る必要があると思います。駆け足になってしまいますが、ぜひその歴史について聞かせてください。

※海外では日本に先行してインディーゲームがムーブメント化していた。たとえばインディーゲーム開発者が集まるイベント「IGF」は1998年に始まっており、2006年付近に現在のインディーゲームシーンにつながるタイトルが広く知られるようになる。2011年には『Minecraft』が正式リリースされている。

水谷氏:

何から話そうかな…

──まず、いまとなっては知られていないPLAYISMの始まりについて教えて下さい。母体のアクティブゲーミングメディア社は、もともとゲームローカライズの会社でしたよね。

水谷氏:

そうですね。そこの社長がスペイン人のイバイさんという方なんですけど、彼は7カ国語を操る男なんです。

彼自身はもともとマーベラスでローカライズマネージャーみたいなことをしていて、『王様物語』の翻訳などをやっていた。その後、独立して自分で翻訳会社を設立したのがアクティブゲーミングメディアですね。

──そこでなぜ、「PLAYISM」を水谷さんが手掛けることに?

水谷氏:

2010年に私は別の会社に勤めていました。PRやクリエイティブの仕事をしている会社の大阪支社で、メンバーは5人くらいでした。

その時オフィスのスペースが余っていたのでシェアオフィスを募ったら、アクティブゲーミングメディアがやってきたんです。それが出会いでした。

顔の濃い社長に率いられた……アヤしいけれども気のいい外国人たちでした。これも5人くらいです。

そうしたらなんと、僕らの会社が潰れてしまって解散となった。すると、彫りの深い社長が「君たちをそのまま引き取りたい」と。

|

──チームを丸ごと。ダイナミックですよね。しかも突然会社の規模が倍じゃないですか!

水谷氏:

PRやクリエイティブのチームをゲットしたのでゲームローカライズ「以外」の事業がしたい、みたいな話になって。そこで海外事情に詳しかった彼らから、「インディーゲームがすげえ流行ってる」と。

──そして「PLAYISM」の立ち上げに至るわけですね。最初は2011年5月11日に独自プラットフォームを設立するところから始まりましたね。なぜプラットフォームから作られたのですか?

水谷氏:

まずはインディーゲームをローカライズして、プロモーションしてどこかで売ろうとしたんです。

でも、よく考えると売る場所もないから、じゃあまず販売サイトを立ち上げるか……という経緯で「PLAYISM」というサイトがスタートしたんです。【※】

※当時、Steamを始めとするグローバルなプラットフォームはいまほどオープンに展開しておらず、日本にはまだ広まっていなかった。

──でも、売るとなったらまず、タイトルを集めないといけないですよね。1タイトルとか2タイトルだと厳しいじゃないですか。

水谷氏:

ローンチタイトルは3つでした。

──ぎりぎり2タイトルじゃなかった。ですが、少ないですね。そのとき出したタイトルはなんだったんですか?

水谷氏:

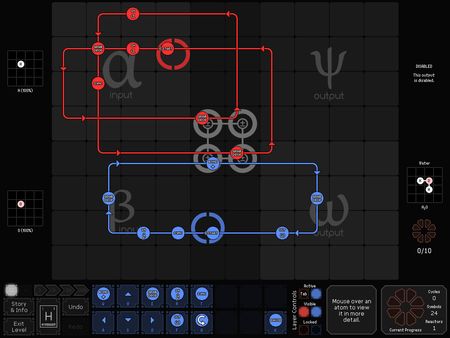

『SpaceChem』(スペースケム)と、あと『The Tiny Bang Story』、そして『Machinarium』(マシナリウム)【※】ですね。

(画像はマシナリウム on the PLAYISMストアより)

──Amanita Designの!それはいいものを持ってきたじゃないですか。

水谷氏:

そうですね、『Machinarium』は「よく預けてくれたな」といまだに思います(笑)。日本でこういうことをやりたいと言たら、「ああ、いいよいいよ」と言って預けてくれたんですね。

僕は最初、Twitterやプレスリリースを書いたりするプロモーション担当だったんです。でも、そうこうしているうちに、ローカライズのチェックをやらされたりして、ズブズブといろんなことをやらされるようになってしまった。

──そうしてPLAYISMの顔になっていったわけですね…(笑)。しかし、PLAYISMでリリースしたタイトルは、当初は全部「輸入」だったんですよね?

水谷氏:

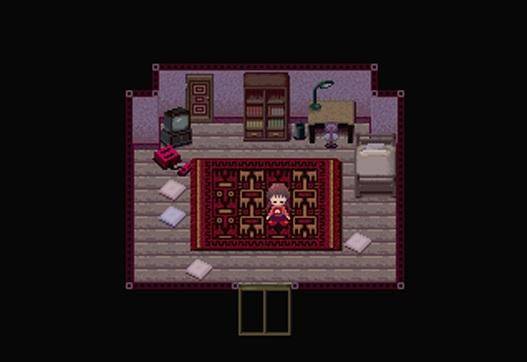

そうです。PLAYISMで初めてリリースした日本のタイトルは『僕は森世界の神になる』でしたが、いわゆる日本のインディーゲームとなると、 『LA-MULANA』(ラムラーナ)【※】です。2012年7月のことですね。

(画像はLA-MULANA on the PLAYISMストアより)

──『LA-MULANA』については極度のパブリッシャー不信になっていた、『LA-MULANA』開発の楢村さんと「串カツ心中事件」を起こした、とねとらぼの副編集長・池谷さんや楢村さんご本人からお聞きしました。おふたりからはコメントも預かっております。

ねとらぼ副編集・池谷さんからのコメント(抜粋)

僕がPLAYISMや『LA-MULANA』と出会った9年前(2011年)には、まだインディーゲームは今のように身近な存在ではありませんでした。ひょっとしたら、あの「串カツ心中事件」がなければ、今のインディーゲーム界の躍進はなかったかもしれない……。そんな可能性を考えたりしつつ、PLAYISMさんにはこれからも、すばらしいインディーゲームをどんどんパブリッシュしていってほしいと思っています。

『LA-MULANA』開発者・楢村さんからのコメント(抜粋)

海外パブリッシャーと組んで大損害を被った我々は、“パブリッシャーと名乗るものは全て敵”と思うぐらいには荒んでいました。しかし売るには誰かと組むしかない。そこに声をかけてきたのがPLAYISMでした。

「売れますよ」とか「任せてください」と大きく出る会社が多いなか、訪れた先に現れた線の細い2人組。出てくる言葉が「どうなるかわかりません。」「なんとかしたいんですが。」その等身大な言葉に気を許したのは事実。「我々と心中する気はあるか?」の問いには素早く「はい。」と答え、PLAYISMと組むことになりました。

※コメント全文は本稿末尾に掲載しております。

水谷氏:

ああ……懐かしいですね。楢村さんが「うちと組んだところは全部潰れていってるんです」と言うんです。話がかかるのはもう死にかけてるサービスか、芽の出ないサービスで、「お金もないからインディーで」みたいなところが多かった。

それで、「そんな僕らと心中できますか?」っていう話をしてきた。

ただ僕ら、始めたころは本当に全然売れなかったんですよ。『Machinarium』でも、売上は初日に10本とかだったんです(笑)。僕らもすでに死にかけていたので、僕らも僕らで心中相手を探してたんですね。世界に打って出ないことには、ビジネスとして成立しないし。

インディーゲームを日本から発信しようって、志だけはあったけど、肝心の国産インディーゲームがないなかで、探していたんで。だから、『LA-MULANA』と組むしかなかった。

「じゃあ心中しましょう」っていうのをふたりで、というかNIGOROと我々で。串カツ屋で、誓い合ってですね。じゃあもうお互い死んだ気で、『LA-MULANA』を世界に発信するぞ、と。

|

──「串カツ屋の誓い」と言うべきエピソードですね……。

水谷氏:

そうです(笑)。その日の誓いを、『LA-MULANA 2』まで10年間近く、守り続けてきた。

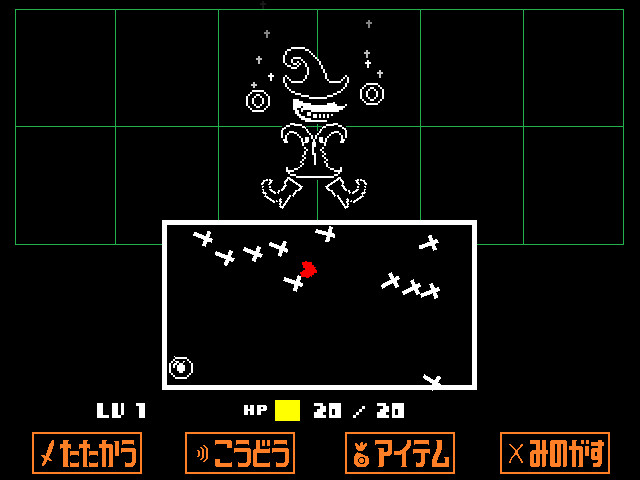

──今年非常に話題になった『グノーシア』を作ったプチデポットさんの『メゾン・ド・魔王』【※】も、『LA-MULANA』と並んで、初期PLAYISMに大きな役割を果たしましたよね。僕も当時、『メゾン・ド・魔王』を買うためにPLAYISMに登録したのを覚えています。

(画像はメゾン・ド・魔王 on the PLAYISMストアより)

水谷氏:

おおー、ありがとうございます(笑)。『メゾン・ド・魔王』はめちゃくちゃ売れましたね。うちのサイトだけで2~3万本売れましたから。おかげで生き残れた。

──『LA-MULANA』があって『メゾン・ド・魔王』があって、日本でもコンシューマじゃないところからゲームが出てきたな、という雰囲気が出てきた記憶があります。

水谷氏:

まさにそうです。「インディーゲーム」という概念が受け入れられるきっかけを作ってくれたのがこの2タイトルでしたね。

──ちなみに、もともとは『メゾン・ド・魔王』はXbox 360で配信されていたゲームでしたよね。

水谷氏:

はい。Xbox 360ですごく評価が高かったです。その後PC版を作ってみたはいいものの、結局売る場所がなく、出すならうちしかないということだったようです。

|

──当時は、XboxのほうがPCよりもインディーな場所だった印象があります。

水谷氏:

当時、インディー的なものを出せるのは本当にXbox 360しかなかったかもしれませんね。Xbox 360はインディーゲームにとって、すごく重要なプラットフォームだったと思いますよ。

──あのときのXbox 360は、いまSteamや、Appleがやっていることの先駆けにあたる最先端のプラットフォームだったと。

水谷氏:

そうなんです。インディーゲームの最初のブームを作ったプラットフォームだと思います。その後セルフパブリッシングを支援する「ID@Xbox」も始まったりと、マイクロソフトはインディーを大事にしてきたと思います。

「プラットフォーマー」から「パブリッシャー」へ

──プラットフォームといえば、PLAYISMは立ち上げから2年も経たない2013年1月に、日本初の「Steam Greenlight」【※】を「LA-MULANA」で実施していますよね。プラットフォーマーでもあったPLAYISMがSteamに参入するのは非常に大きな決断だったと思うのですが、どういう経緯だったのでしょうか。

※Steam Greenlight

開発者がゲームの情報や動画などを投稿し、ユーザーの投票による“公開審査”で、そのゲームがSteamでリリースできるかどうかを決める制度。『Overworld』や『Rogue Legacy』、近年では『Dead Cells』などがGreenlightから輩出され、成功を収めた。2017年に終了し、現在は後継となる「Steam Direct」にその機能を移行している。

水谷氏:

経緯もなにも、「PLAYISM」だけでは儲からなかったからです!先ほどこのままだと「NIGOROと心中する」と言いましたが、本当に死んでしまいそうだったんです(笑)。

自分たちがプラットフォーマーだとか、プライドだとか言っていられなかったんです。もうSteamに行くしかなかった。「自分たちがプラットフォームやっているのに、よそのプラットフォームにゲームを出すって、何考えてるの」とは、うちの社長も言っていましたけど……。

|

──当時、Steamの存在感はやはり大きかったんですね。

水谷氏:

2011年から2013年ごろのSteamは、「なんかそこで出すと売れる」という感じがありましたね。

ちょうど『ルセッティア』という同人ゲームがSteamで出たのが2010年の末ぐらいだったとと思うんですが、それが20万本売れたというニュースが出たりして。

当時のSteamはすごく閉鎖的でしたが、あそこで出ればたぶん何万本とか、何十万本とかいうことが起こると思った。だから行くしかなかったんです。

──当時のSteamでは、1日に数本しかリリースされてなかったんですよね。

水谷氏:

そうですね。だから、新作を出すだけでものすごい宣伝効果があったんです。

──しかしハードでしたよね。「Steam Greenlight」はユーザー側からでも大変そうだなと思って見ていた記憶があります。

水谷氏:

めちゃくちゃハードでした。もうまったく、どうしたら「Steam Greenlight」に選ばれるのか全く分からない。

2012年の8月に「Steam Greenlight」が始まってすぐ登録したんですが、そこから半年ぐらい待つしかなかった状態ですね。

──待つしかなかったんですね。

水谷氏:

「Steam Greenlight」では毎月、投票対象となるタイトルが5本ぐらい選ばれるんですよ。登録したときにランキングが出ていたんですけど、100番目ぐらいだったかな。つまり、20カ月かかりそうだった(笑)。

──(笑)。

水谷氏:

後から追加されたタイトルに追い抜かされたりもしていたので、「これ、永久に出ないかもしれない……」と思っていたんです。

しかしある日、『LA-MULANA』より絶対低い順位のゲームが選ばれていて、「あれ、もう順位じゃないんだ」と。じゃあ「もう選ばれるか選ばれないか分からんやん!」と思いました。

そして2012年の12月に、社長が「もうダメだから別の会社に 『LA-MULANA』 の権利を売りに行こう」と言い出して。それがすごくイヤだったので、「次たぶん選ばれますから、ちょっと待ってください」って嘘をついた(笑)。

|

──(爆笑)。

水谷氏:

そして本当に1月15日に、選ばれた。

──嘘から出た真じゃないですか!

水谷氏:

だから嘘はついてないです(真顔)。

後でわかったことなんですが、Steamを運営しているValve社内で『LA-MULANA』 の設定がインディ・ジョーンズに非常に似ているということで訴訟リスクが検討されていて、ずっと止まっていたんです。当時、Valve社でPLAYISMを担当してくれた人が教えてくれたんですが、しかも、結局彼が「大丈夫だよ」って押し通して選んでくれたんです。

──大恩人じゃないですか!Valve社やSteamの意思決定は、今でもそんな感じですよね。担当者の意思や熱意が全体に反映される、という。

水谷氏:

そうですね、Valveはそういう面白い会社なので、担当の方には本当に感謝しています。

|

「日本のインディーゲーム」とはなんなのか

──Steamに関してはパブリッシャーとしては話が尽きないところとは思いますが、少し話を戻します。

日本で「インディーゲーム」の名前を聞くようになったのは、まさにPLAYISMと、「BitSummit」【※】が出てきたころかと思います。内々で行われた初回のBitSummitが2013年3月9日、第2回が2014年3月7日〜9日に開催されています。初回は水谷さんも手伝ったそうですね。

※BitSummit

2013年より京都で毎年行われている、国産タイトルを中心としたインディーゲームイベント。今年は残念ながら中止となり、「BitSummit Gaiden」と銘打たれたオンラインでの開催となった。

水谷氏:

第1回の「BitSummit」は本当に素晴らしいイベントでした。発起人はキュー・ゲームス(Q-Games)のジェームス・ミルキーさんで、彼に協力をお願いされて手伝いましたね。大変でしたが異常に面白いイベントでした。

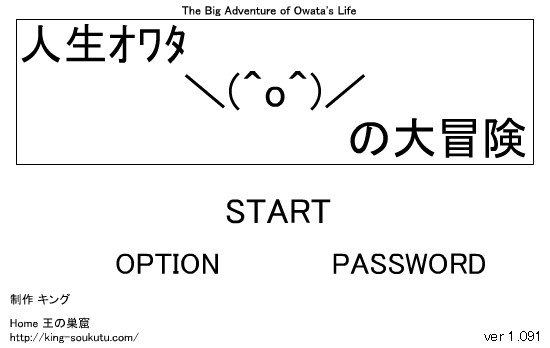

彼が出してきた「日本のインディだと思うリスト」が100本ぐらいあったんですけど、めちゃくちゃ多様なリストだったんですよ。Flashゲームの『人生オワタの大冒険』やツクール製フリーゲームの『ゆめにっき』に、当然『洞窟物語』も入っていて。コンシューマでも、SWERYさんの『Deadly Premonition』が含まれていたり。

──えええ、ものすごく先進的。「日本のインディーズ」をかなり広い視野で捉えていたんですね。「BitSummit」初回は、本当に伝説のイベントですね。

水谷氏:

そのリストを見て「すーーーーーっげえなこいつ」と感動して。こいつはすげーな、なるほどこれは、日本のインディーゲームを一番愛してる人かもしれない、と思いました(笑)。

──それは間違いないですね。「今」なら僕も同じような認識を持っていますけど、当時のフリーゲームからSWERYさんまで、「日本のインディーゲーム」だという認識は、当時ではほとんどその人しか持っていなかったんじゃないですか?

水谷氏:

僕はそのリストを見て、「あっ、ここまでインディーゲームなんだ」と蒙を啓かれました。そしてそこには集まったメンバーもそうそうたるものでした。お忍びで某超大企業から「墨を吐くイカのゲーム作ってます」みたいなひとが来たり、飯田和敏さんや木村祥朗さん、SWERYさんなんかももちろん来ていました。

──そんなミルキーさんがアメリカに帰ってしまってからは、BitSummitはイベントとして当初とは異なった展開をしていった印象がありますね。しかし当時は、PLAYISMさんのSteam進出と、BitSummitの開催というこの2つの出来事が合わさって、「インディーゲームがこれから来るのかな」という雰囲気が出ていました。

水谷氏:

そうですね。この時期はたしかに、インディーゲームをみんなで盛り上げようという機運がありました。

|

──そうしてようやくムーブメントとして可視化してきた「インディーゲーム」に様々なアクターが参入し始めましたよね。プレイステーションで非常に熱量があった記憶があります。

水谷氏:

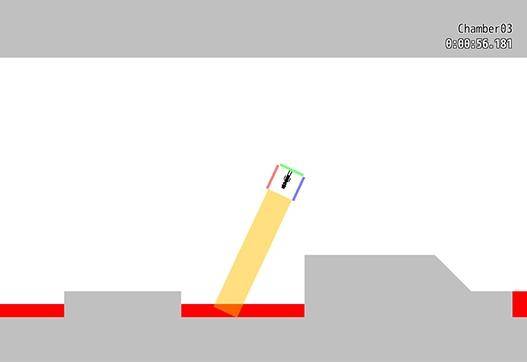

プレイステーションでは『TorqueL』(トルクル)【※】と『Machinarium』が、2014年12月の同日リリースだったと記憶しています。

当時、SCE(現・SIE)さんはプレイステーションにインディーを持って来たいということで、調べてみたら「PLAYISM」というのを見つけて、「ここに全部揃っとるやないかい」となったそうで、わざわざうちの大阪本社にお越しくださりました。

『TorqueL』作者の、なんも(Nanmo)さんはすごくてですね。「ソニーの代表電話に電話して、『僕のゲームを出したいんですけど』って言ったら断られた」って。そりゃそうでしょう(笑)。

(画像はTorqueL on the PLAYISMストアより)

──代表電話はすごい。

水谷氏:

「どうしたらいい」と言われて。僕もわからなかったので、SCEの担当さんに聞いたんです。「じゃあね、パブリッシャー契約というのをしよう」という言葉に、僕は「パブリッシャーってなんですか?」と聞いたんです。

──ここで「パブリッシャー」という概念を初めて知ったんですか!

水谷氏:

はい。自分たちとしては、よく分からないけど、彼らのゲームの販売するお手伝いを一生懸命やっていただけでした。いろいろやっているうちに、「それはパブリッシャーの仕事だ」と言われたんです。

そのとき初めて、ゲーム業界がデベロッパーとパブリッシャーに分かれていることを知りました。「ええ~?」と声に出してしまったのを覚えています(笑)。本当に、何も知らないど素人だったんですね。

──「Steam Greenlight」もやっているので、実質的にはすでにパブリッシャーではありましたが、そこで初めて自覚するわけですね。ちょっと話が戻りますが、当時日本のコンシューマで出せて、『Machinarium』のAmanita Designは喜んだんじゃないですか?

水谷氏:

そうですね。当時、日本のコンシューマプラットフォームはCEROの問題とかもあり、海外からすると全く分からなかったらしいです。だから喜んでくれましたね。

──2015年前後のこの時期、コンシューマ進出と平行してPLAYISMでリリースされたタイトルたちが『ケロブラスター』『片道勇者』『エース・オブ・シーフード』『NightCry』などでした。2011年ごろからすると、成熟を感じさせるラインナップですよね。僕がプロデュースした『殺戮の天使』もお願いしました。

水谷氏:

あー、そうですね。日本のインディシーンの形が見えてきたというか。

コンシューマ出身、フリーゲーム出身、同人即売会出身……ミルキーが挙げていたようなむちゃくちゃですばらしいリスト、「ここからここまでインディーって言おうぜ」みたいなものが可視化した。

そしてこの時期になって、我々にもちゃんとお金が入ってきました(笑)。ビジネスとして成立する感じがやっと見えてきたころですね。

|

──とはいっても、PLAYISM発足から5年間ぐらいありますよね。

水谷氏:

僕は数えてないですけど、4年間ぐらいはたぶんド赤字だったと思うんです。よくイバイ社長は耐えたなと思っています。

──ところで、僕自身がフリーゲーム周辺から出てきたプロデューサーという出自もあって気になっているのですが、『片道勇者』、『ふしぎの城のヘレン』、『ゆめにっき』そして『Ib(イヴ)』など、あのころのフリーゲーム出身のクリエイターのクリエイティビティは本当にすごかったですよね。

そういうゲームたちが、もっとSteamなどの世界でも目立ってもいいのにな……と個人的に思っているんです。

水谷氏:

うーん、でも本当にタイミングの問題だと思います。

──やはりタイミングですか。

水谷氏:

先ほど「日本のインディーシーンは5年遅い」という話がありましたけど、たぶん5年前のそのタイミングで、日本のフリーゲームがすさまじく面白かった時期があった。もしそうしたゲームたちの発表の場がSteamになっていたら、たぶんもう世界で覇権を取ってたかもしれない。

──本当にそう思いますね。

水谷氏:

たぶんあのとき、海外では「インディーゲーム」、日本では「フリーゲーム」というくくりだったんですよね。

──フリーゲームコミュニティは、おそらく日本で一番早くインターネットと出会っちゃったゲームクリエイターの集団なんですよね。

水谷氏:

そうですね。もしSteamで『ゆめにっき』が突如現れたとかいうことが当時起こっていたら、もうそりゃあ、今の『Undertale』みたいな状態になっていたでしょうね。だから本当にタイミングと売り場の問題だと思います。

──まさにそのころのフリーゲーム界隈出身の、『片道勇者』作者で今も新作を準備されているSmokingWOLFさんからもコメントをいただいています。

『片道勇者』作者・SmokingWOLFさんからのコメント(抜粋)

ゲームの海外展開は「いつかやりたい」と思いつつも、私の能力不足で実現することなくくすぶっていた夢の一つでした。そのため、最初にPLAYISMさんから海外展開のご提案をいただいたときは大喜びでしたね!

「海外で発売するにあたって、『片道勇者』に新要素を追加したバージョンを作りませんか?」と言ってくださったのも、私にとって大きな転機になりました。

フリーゲームとして公開されていたので「やりたいけど作り続けてもお金にならないから、これ以上の開発は諦めよう」と思って開発を実質的に中断していた作品だったのです。ところが、「海外展開のために新要素を追加したバージョンを出して販売しませんか」というご提案を受けてからは、「収益に繋げられるなら堂々と開発を続けていいじゃん!」と元気いっぱいに開発を再開できるようになり、自分に嘘を付く必要がなくなったのです!

PLAYISMの方々はそうとは知らなかったと思いますが、私としては本当に救われた巡り合わせになりました。

──日本のフリーゲームは本当に素晴らしい文化なのですが、継続した開発にはやはり収益が必要です。その先駆けとして、SmokingWOLFさんの存在は本当に大きいですよね。

水谷氏:

まさにそうですね。彼は本当に、日本のフリーゲームが海外進出する足がかりを築いてくれた人のひとりだと思います。