コンシューマのクリエイターのインディー参入

──日本でコンシューマの方がインディーに参入し始めたのもこの辺ですよね。

『D4: Dark Dreams Don’t Die -Season One-』(2015年6月5日)のSWERYさん、『シルバー事件』(2016年10月6日)の須田剛一さんのおふたりは、海外で人気のあるクリエイターでしたね。

水谷氏:

『LA-MULANA 2』のキックスターターが終わったのが2015年の頭ごろで、このときはたしか、『東方Project』のダウンロード版をうちでやるのが決まっていた。

そこで一回、僕のやりたいことは一通り終わって、次は何にしようかなと思っていた時期でした。そこで『D4』の話が来たんです。

──SWERYさんから当時の話を聞いてきましたよ。

『D4: Dark Dreams Don’t Die』開発者・SWERYさんからのコメント(抜粋)

僕がPLAYISMでゲームをリリースさせていただいたのは、2015年の『D4: Dark Dreams Don’t Die』でした。

僕自身はもともとPCゲーマーだったことや、海外志向が強かったため2011年くらいからずっとSteamでゲームを出したいと感じていました。しかし、会社の方針もあり、そこになかなかいけなかった。日本のクライアント企業がコンシューマメインだったためです。『D4』のPC版のリリースをご一緒することになり、PLAYISMさんとついにSteamに出せるという気持ちでした。そこで初めて水谷さんともお会いしました。確かPLAYISMの入っているビルの近くの焼き肉屋さんだったかな。

すごく水谷さんが緊張されていて、それがとても新鮮でした。「こんな大阪のおじさんに緊張せんでも……」って。

(中略)

僕が人月計算とか、スケジュールとか工数管理、あとは役員会での説明責任なんかの話をすると、「え? SWERYさん、そんなことをちゃんとやってるんですか!? もっとめちゃくちゃな人かと思ってました」と言われました。

水谷氏:

『D4』は、ほかのPLAYISMスタッフがSWERYさんに声をかけて実現したんです。SWERYさんはうちのことをよく知っていて、ゲームを買ってくれていたみたいで。「PLAYISM!? あの!?」とか言われました(笑)。

僕自身もめちゃくちゃSWERYさんのファンだったこともあって、当初は「やっていいのかなあ?」と恐れ多い気持ちでした。「同人出身のひとたちが気にするかな」とか思ったり(苦笑)。

だから『D4』はやるかやらないか、本当に悩んだんですよ。非常に慎重に決めた記憶があります。

|

──インディーのリストのなかでは、たぶん最も「商業」に近いところですもんね。

水谷氏:

そこをインディーと呼んでしまったことで、当時は「インディー vs. 同人」というムードができていたんです。いまではもう、そういうムードもだいぶなくなりましたが。

──こういう言い方が彼らにとって適切なのかはわかりませんが、日本のインディーゲームシーンでは、同人出身の方が技術面の水準を牽引されていらっしゃった印象はあります。

水谷氏:

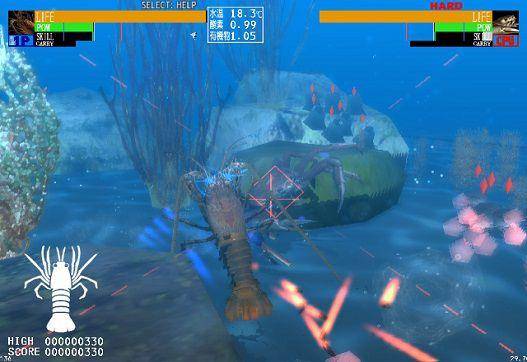

本当にそう思います。同人出身のクリエイターさんとの関わりでは、Nussoftさんの『NEO AQUARIUM』や、神電研(神奈川電子技術研究所)さんの『僕は森世界の神になる』などをPLAYISM初期にリリースしたのが始まりですね。

2015年前後のこの時期では、同じくNussoftさんの『エース・オブ・シーフード』や、えーでるわいすさんの『アスタブリード』などのレベルの高さを見ても、これがコミケでしか買えないのはすごくもったいない……と思った記憶があります。できればコンシューマで出したかったですね。

──開発の腕っぷしが強いだけに、同人の皆さんは誇り高くて「自分たちの出身地をほかと一緒にされたくない」という思いがあったのかな、と思っています。でも、そのリスクを負ってでも『D4』を出したわけですよね?

水谷氏:

はい。『D4』のXbox One版をプレイしてクリアしたときに、「これを断るわけにはいかんなぁ」と思ったんです。

しかしSWERYさんのコメントにもありますが、変な人だと思っていたらすごくしっかりした人だったのには驚きました。「こんなちゃんとした人おるんやなぁ……」と思ったものです。

|

──そうですね。その後すぐに、そんなSWERYさんとは対象的に、ほんとに破天荒であると噂の須田さんに話を持ちかけるわけですね。

しかも『シルバー事件』は、もうアクティブゲーミングメディア全社あげてのファンだったと。須田さんよりコメントをいただいています。

『シルバー事件』開発者・須田剛一さんからのコメント(抜粋)

「全世界で『シルバー事件』を発売したい」との話を持ちかけてくださったとき、「風呂敷広げた提案だな〜」と僕は話半分で聞いていました。これまでも海外版込みの移植を実現しようと動いたことはあっても、膨大なシナリオ、しかも癖のある難解で伏線張りまくり(未回収込み)の翻訳が事実上不可能なんです、と。その結論を伝えた途端に、水谷さんの目がギラっと発光したことを僕は忘れもしません。

「完璧な翻訳をします、うちの社長含めシルバー事件をクリアしている外国人スタッフが4名います、四重のネイティブチェックをかけます、ファンとして作らせてください。」自信満々で水谷さんがすべて断言してくれたかどうか記憶が曖昧なのですが、強烈な熱意に、この人には任せられる!と直感したことをよく覚えています。

水谷氏:

そうですね。『シルバー事件』はたぶん、須田さんを口説くのに2年ぐらいかかってると思います。会社を挙げて口説いたのがとても懐かしいです……。うちがもともと翻訳会社だった強みを生かして、すごくいい仕事ができたと思っていますね。

──この時期について調べていて、本当に水谷さんは働きすぎじゃないか?と思っていました(笑)。輸入でもブラジルの『Momodora: 月下のレクイエム』(2016年3月4日)、ベネズエラの『VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action』(2016年6月21日)などさまざまな地域からヒットが出ていますが、これも大きかったのではないでしょうか。

水谷氏:

『Momodora: 月下のレクイエム』【※】は、初めて日本だけでなくグローバル展開でお預かりした海外作品です。2016年の当時は、本当に『Momodora』のおかげでご飯が食べられている状態でしたね。

(画像はMomodora: 月下のレクイエム on the PLAYISMストアより)

──『VA-11 HALL-A』も日本だけとはいえ、売上は結構大きいと聞いていますよ!

水谷氏:

大きいと思います。3割ぐらいは日本じゃないですかね。

やることが本当に分かんなくなって、「もうやめようかな」

──ここまで振り返ると、PLAYISMはミルキーさんのリストにあったような、国内のインディーゲームのあらゆるジャンルを網羅してきて、海外からの信用も築きましたよね。

2017年ごろの水谷さんからは、「さあ次は何をしようかな」というモードになっていた雰囲気があります。

水谷氏:

そうですね。2017年あたりで、僕はもうやめようかなと思っていました(笑)。

|

──なんと!

水谷氏:

もう、やることが本当に分からなくなってましたね。残っているのは「串カツ屋の誓い」だけで、とにかく『LA-MULANA 2』を出さなきゃいけなかった。それをずっと待っていただけでしたね。

もともと、心中する相手のために続けていたようなところがありましたから、待っている間に何をしようかな、という感じでしたね。

──でも、まさにこの2017年くらいから、Steamで中国の存在感がぐっと増してきましたよね。2017年に毎月行われるSteam ハードウェア & ソフトウェア 調査で簡体字が50%を超えた月があったという記事も出ていましたね。

水谷氏:

中国市場の増加については、うちはいち早く気づいたと思っています。『巫剣神威控(みつるぎかむいひかえ)』で中国語版を入れてみたんですが、非常に売れました。それが2015年ぐらいだったと思います。

そのころはまだ中国語対応ゲームが少ないせいで、初期Steamのように、需要に対するタイトルの不足が起きていたんです。

──早いですね。PLAYISMはもうそのころから「中国市場が来るぞ」と予感していたんですね。

水谷氏:

そうですね、「中国は何かが起こるな」と思ってずっと見ていましたね。『Momodora』とかでも、中国語を早期に入れました。

──それが表に出始めたのが、2017年~2018年ぐらいかなと思っています。

水谷氏:

そうそう。まさに斉藤さんプロデュースの『殺戮の天使』【※】なんかはそれに大きく乗れましたね。

(画像は殺戮の天使 on the PLAYISMストアより)

──あのときはお世話になりました。中国はユーザーだけでなく、デベロッパーもすごいのが出てきましたよね。Xbox Series Xのローンチのアタマをとった『Bright Memory』【※】は、水谷さんが中国のド田舎までデベロッパーを口説きにいったんですよね。しかも日本のみではなく、ワールドワイドで預かった。

(画像はSteam :Bright Memoryより)

水谷氏:

2015年ごろに、最初に中国のインディーゲームイベントの『WePlay』に行ったときは、正直なところ、「中国ってこんなもんやな」みたいにナメてたんです。

ただ、毎年見に行くにつれて、その認識は変わりましたね。成長曲線がすごいんです。これはアッという間に追い抜かれるぞ、と思いました。

|

そのなかでついに『Bright Memory』が現れた。「これひとりで作ったんだ、すげー!」というもののなかでも、一番すごいやつが出てきたぞ、と(笑)。それで、速攻で口説きに行きました。2017年の話ですね。

──そうしたら、なんか中国のすごい山奥だったと。

水谷氏:

飛行機を降りてから、8~9時間くらいはかかる山奥です。孫悟空が出てくるような山がある町まで会いに行きました。

──しかも、グローバルで預かったんですよね。

水谷氏:

厳密に言えば、中国以外のグローバルで預かりました。よく預けてくれました。じつは、○○○とか×××とか、そのあたりと競合していたんです。

──(記事では書けないけど)並みいる有名海外パブリッシャーたちだ。

水谷氏:

「ああ、いまウチはそんなところと競争してるのか」と思いましたね。でも、会いに行ったのがうちだけだったのもあって、うちに決めていただいて。

──うーん。まあ行けないですね、たしかに(笑)。

水谷氏:

「会いに行く」って大事なんだな、というのは改めて思わせられましたね。実際、うちで一番売れたタイトルは『Bright Memory』になりましたしね……。

|

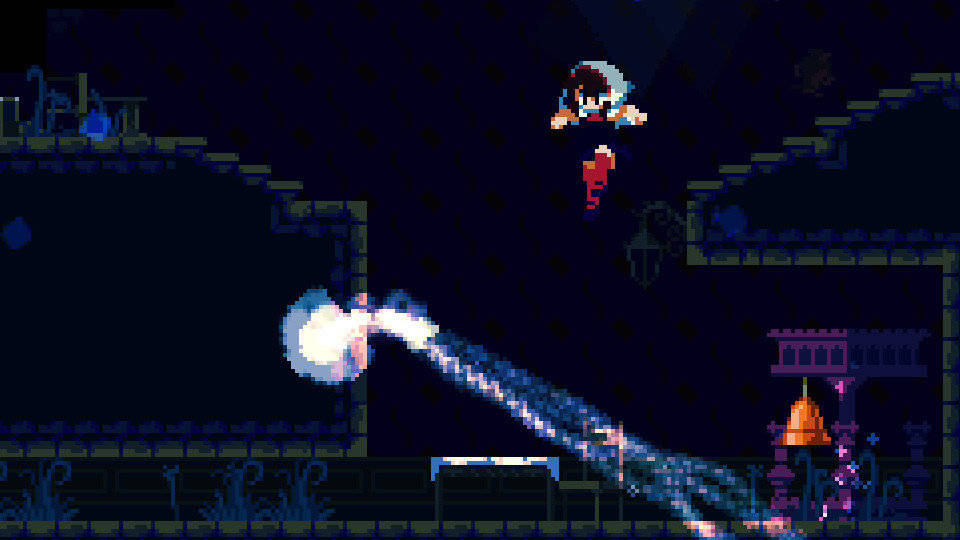

──そういうものがまさに中国から出てきたというわけで、すごく時代の変化を感じさせられます。しかし中国が台頭してきた状況で、日本からリリースされてきたタイトルたちもなかなか華やかに見えます。『LA-MULANA 2』(2018年7月)『Touhou Luna Nights』(2018年8月)『幻想郷萃夜祭』(2019年10月)『ジラフとアンニカ』(2020年2月)『カニノケンカ』(2020年7月29日)などについてはどうでしたか?

水谷氏:

このへんで、また楽しくなってきたんです。

──ちょっと隙間が空いていましたよね。

水谷氏:

そうなんです。日本のインディーシーンにちょっと停滞期があったんですけど、このへんでその沈黙を破るように、すごい作品が一気に出てきた。なかでも『Touhou Luna Nights』は大きかったですね。ニューカマーという感じがありました。

──そうですね。『Touhou Luna Nights』はいいタイミングで、日本インディーゲームの盛り上がりに先行したと思います。

水谷氏:

『東方Project』二次創作タイトルでは、それを追いかけるように『幻想郷萃夜祭』も出てきました。数年隙間が空いていたところに、ちょっと詰まってきた感じがでてきた。日本インディーシーンが2周目に入った、もしくは成熟したと言えばいいんでしょうか。

世界のインディーゲームを見て、インディーゲームを作っているひとが出てきた印象があります。

世界のクオリティというものをちゃんと分かっていて、自分の武器を生かしてゲームを作って、それでいて戦えている。そういうものが、日本から本当にたくさん出てきたなと。

──パブリッシャーはPLAYISMではありませんが、プチデポットさんの『グノーシア』がすごく高い評価を受けて、ポケットペアさんの『クラフトピア』がいままさにすごい勢いで流行していて、さらにはえーでるわいすさんの『天穂のサクナヒメ』が待望されています。

水谷氏:

そうなんですよ!日本のインディーゲーム、「世界から見ても目が離せないぞ」という気持ちになっています。

「インディーゲームパブリッシャー」とは「何を」すべき存在なのか

──さて、駆け足で振り返ってきましたが、「インディーゲームのパブリッシャー」とは、これは一体「何を」すべきものなのでしょうか。そして、できたこと、これまでできなかったことを振り返っていただいてもよろしいでしょうか。

水谷氏:

そこは……ほんっとうに難しいですね(苦笑)。まあでも、ひとつ言えるのは「流通」ですね。

──PCやコンシューマなど、インディーゲームをまず売れる場所に持っていく、ということですね。

水谷氏:

そうですね。最初は、そもそも流通網がなくて、ゲームを作っても売る場所がなかった。たぶん「流通網を作る」というのは、我々が最初にやったことでしょうね。その意味では、すごくいいことをしたなと思います。

|

──そうですね。海外から日本のコンシューマに進出できないケースも多かったでしょうから。

水谷氏:

そこはきちんとやれたと思います。あと、クオリティの高いローカライズが一般化された。PLAYISMはそこにも貢献できたな、とは思っているんです。

──きちんとした形で届けるという意味では、ローカライズも流通の一環と言えるかもしれませんね。ほかにはなんでしょうか。

水谷氏:

企画・プロデュースの部分もあると思います。ですが、インディーゲームに対してどこまでそうした部分をやるべきなのかというのは、未だに答えが見えづらいところですね。

|

──そうですね。まさにその領域が、海外で5年ぶん先行しているような部分ですよね。Devolver Digitalとかは、インディーゲームの企画やプロデュースの部分まで踏み込んでいるということはよく聞きますね。

その意味では、パブリッシャーにとってのひとつの目指すべき姿として「Devolver Digital」がいると思っています。水谷さんからはどう見えていますか?

水谷氏:

本当にすごいと思います。『Fall Guys』のインタビューでね、開発のMediatonicが「風雲たけし城を作りたい」ってDevolverに言ったら、「なんかよく分かんないけど、君たちの好きなように作ってみたら」って言われたんで作ったという話があって。干渉しつつ、独立性を保たせているっていうのは、すごい。

──カンファレンスの記事が4Gamerに出ていたんですが、Devolverはデベロッパーにたくさん質問をするそうなんです。それは素晴らしいなと思いました。

水谷氏:

インディーゲームパブリッシャーって、油断すると「ただのパブリッシャー」になってしまうんですよね。

──ただゲームを右から左に流すだけの「土管」になっちゃう、ということですね。

水谷氏:

そうなんです。あるいは、結局「こういうゲームが売れるから作って」と上から言うだけになってしまったりする。

僕もこの仕事をしていて思いましたけど、やっぱり「IPがある」というのはビジネスにとってすごく有利になるし、楽になるんですよ。日々「IP欲しいな」って思いますよ(笑)。

「これの3(スリー)を出せばいいのに」とか思うことはなんぼでもあります。でもやっぱり、それをやったらダメなんだろうなとか。そういうことをずっと考えていますね。

|

──そうですね。もしそうであったとしても、少なくとも新しいチャレンジができるようにしないといけないんですよね。

水谷氏:

やっぱり我々パブリッシャーは、クリエイターのためにある存在でないとダメなんです。そうでないと、「インディーゲーム」が死んでしまうんで。「インディーゲーム」って、けっこう意識して、ちゃんと守ってあげないとすぐ死んじゃうんですよね。

──すぐ、「別のもの」になりますよね。

水谷氏:

別のものになっちゃうし、うちにも日々「インディーゲームっぽいインディーゲーム」が来るんです。また『LIMBO』みたいなのが来たな、とか。また『Dead Cells』みたいなメトロイドヴァニア来たなとか。また、クラフトっぽいの来たな……とか。

もちろん、そういうゲームでも自分でやるなら、個別のコダワリが見えてくることもあるでしょう。でも「企画書」や「デモ」の段階でそれに投資してくれ、という話がくる。そうなってくると、それはもはや「インディーゲーム」なのか?とは思ってしまう。

──そうですね。Devolver Digitalなどの事例は素晴らしいと思いつつも、現状5年進んでいると言われる海外インディーの状況も理想ばかりではないですよね。プレゼンしてパブリッシャーにお金をもらう「ピッチ」と呼ばれる文化は、僕もあまり望ましい形には見えていません。

水谷氏:

そうなんです。海外ではリスクをパブリッシャーが負う形になってきているんですけど、そうなると、売れ線を狙ってしまうし、それでいいのかな……と。

──そうですね。その路線が続いてしまえば、インディーゲームがコンシューマの縮小再生産になってしまいかねない。

水谷氏:

みんながインディーゲームを応援していたのって、最初に『Machinarium』とか『Papers, Please』が出てきたときの驚きみたいなものが見たいからだと思うんです。

PLAYISMでも、少額ではあるけどお金を投資したりしていますが、お金があればいいゲームができるわけでもない。

──パブリッシャーのプロデュースは投資機能とセットな部分があるわけですが、そこはまだ答えが見えていないところですよね。実際、前回のPAX【※】に行ったときはちょっとびっくりしましたよね。

※PAX

ペニー・アーケード・エキスポ(Penny Arcade Expo)の略称。ワシントンのベルビューで開始されたゲームイベント。「ゲームに差別はない」を合言葉にアナログ・デジタル問わず様々なジャンルのゲームが扱われている。2004年以降急激に規模を拡大し、やがてインディーゲーム開発者にとっての登竜門のような存在として重要なイベントにもなっていった。

水谷氏:

そうですね。僕が最初に行った5年くらい前のPAXはめちゃくちゃ楽しかったんですよ。

本当にゲームが好きな人と、「俺のゲーム!」「新しいゲーム!」みたいなインディークリエイターがあつまる。

|

でも、近年はショウアップ・商業化がかなり進みました。コンシューマゲームのブースもすごく増えた。それはイベントにとっては進化ではありますが……それを追いかけたいかといえば、悩ましいです。

──そうですね。「5年先を見てきちゃったな」っていう感じがすごくありましたね。

水谷氏:

やはり僕たちは「得体の知れないもの」を作ってくる人を支援したいと思っています。これがインディーゲームだよ、っていう。

商業化が進みすぎると、インディークリエイターも「売れなきゃいけないのかな」と思ってしまう。「自由なゲームを作っていいんだよ」と言うひとがいなくなってしまう。

──「生活のためにも、売れるに越したことはない。でもそのためだけにゲームを作るのであれば、就職したほうが効率がいい」という話になってしまいますよね。

水谷氏:

そうそう、そうなんですよ(笑)。なのでやっぱり、なるべく「自由にゲームを作っていいんだよ」という状況にはしておきたい。

──そこはなんとしても守りたいところですよね。あの5年後が来ないためなら……という気持ちになります。

水谷氏:

やっぱり僕らは「もし売れなかろうがやろう」とすごく思います。そのリスクを取るためにも、逆説的ですが売れるとなったものは一生懸命売りたいなと思います。

──となると、それこそプロモーションが大事になりますよね。

水谷氏:

そうです。だからこその、「PLAYISM Game Show」です。「自分たちでコントロール可能な、自分たちの宣伝発表の場を、自分たちで持つ」というのが、大事なのかなと思ったんです。

──なるほど。プロモーションにおける大きな課題ですが、「日本から海外に出る」というのはすごく難しいですよね。

水谷氏:

その通りですね。しかも現状は、一番大きな手段であるイベントがコロナ禍で封じられています。海外出展は大変だし、ショウアップが進んでいく中で、比較優位は出せなくなってきています。

|

──その状況で、「PLAYISM Game Show」に全力を出す決意をしたと。それはなかなか予算も必要だったんじゃないですか?

水谷氏:

そうですね。本年度出展の予定がなくなったイベントと、これから出る予定だったイベント分のすべての出展費用を出して、さらに追加で予算を投入しています。

──ほとんど年間予算じゃないですか。それは「打って出る」という言葉にふさわしい覚悟ですね。ちなみに、内容はどのようなものを予定しているんですか?

水谷氏:

先日に協力させていただいて感銘を受けた「インディーライブエキスポ」と同様に、日中英の3カ国語同時放送です。

内容は、「インディーゲームを次世代へ」みたいなことがメインで、次世代機の情報もあります。「販路を広げる」というのが、僕らがやる仕事の大きい部分だと思っていますので。

いま、これから控えているXbox Series XとPS5に向けて出していきます。

その扉はド派手なタイトルとともに開いていくんですが、「小さなインディーゲームでも次世代機で活躍できる場所をちゃんと用意できる」という姿勢を示したいなと。

|

──総決算という感じですね。これまでPLAYISMがやってきたことを、すごくショートな時間に凝縮するという印象を受けます。

水谷氏:

そうですね。この先も多種多様なインディーゲームというのをいろんな場所に発表・発信して、本当にもっと多くの人に知ってもらいたい。

インディーゲームをこれまであまり知らなかったような人でも、驚いてもらえるようなタイトルを大量に取り揃えています。

──ありがとうございます。パブリッシャーとしては、「流通」は誇れる。「プロデュース」は道半ばで迷っている。課題だった「プロモーション」はいま、リスクを取って大きな一歩を踏み出そうとしている。そうしたことを赤裸々にお話しいただきました。最後にデベロッパーとユーザーに向けて、そんなパブリッシャーである“PLAYISMの水谷”として、ひとことお願いします。

水谷氏:

ええ。難しいなあ。

──いやもう、気合いで。

水谷氏:

ええー……?

|

──気合いの入ったひとことをお願いします。

水谷氏:

そうですね、全部のタイトルを我々が取り扱えるわけではないですけど、面白いものさえ作れば、素晴らしいものさえ作れば、後はなんとかなる状態にします。ぜひその才能を発揮していただければ……というのを、デベロッパーさんにはお伝えしたいです。

ユーザーさんには……

僕はやっぱり、「インディーゲームってなんなのか」、それが未だに分からないんです。ただ、『LA-MULANA』をクリアして思ったのは、あのゲームは特殊で、なんか魔性の力を持っていて。謎の熱量が入ってるんですよ。

「そういうもの」を、ずっと選んでるつもりです。それが伝わっていると嬉しいです。

──それはまさしく、「インディーライブエキスポ」でトビー・フォックスが「心」と言ったものかもしれません。

そして僕は、「ゲームデザイナー」というモンスターになったんです。「INDIE Live Expo 2020」に送られたトビー・フォックスからのメッセージ全文書き起こし

水谷氏:

ああ、まさにそうですね。「そういうもの」に惹かれる方々に、喜んでいただけるゲームを「PLAYISM Game Show」で見られると思います。

9月22日の、朝10時からやります。「PLAYISM」はちょっと世界に「打って出る」予定です。(了)

|

振り返れば、PLAYISMという船を漕ぎながら、日本のインディーゲーム文化をめぐる旅路を追体験するようなインタビューであった。終わってみて、1時間半の間であったことが少し信じられない思いでこの締めの文を書いている。

自分たちの失敗や弱みすら赤裸々に語ってくれた水谷氏の誠実さこそが、数々のクリエイターをして信頼を寄せられる理由なのだろう。

そして、日本のインディーゲームはまだ終着点には遠い。これからもより素晴らしい旅路が続いていくことを期待せずにはいられない。

しかし、パブリッシャーという存在が今後そのなかで、どのようにその舵を切っていくべきなのか。デベロッパーにとって、ユーザーにとってなにが最適なのか。

水谷氏はおそらく、悩みながら船を漕いでいくであろうし、その悩む姿と試行錯誤は日本のインディーゲームの発展に大きく資することは間違いない。

そんな彼らの現時点の集大成としての「PLAYISM Game Show」。その大きな花火がどんな姿を見せるのか、目が離せない。

以下、インタビュー本文で掲載した関係者の皆様、ならびに「PLAYISM Game Show」開催に際していただいたコメント全文を掲載します。

ねとらぼ副編集長・池谷さん

水谷さんとはついこの間、『LA-MULANA1&2』の発売記念配信でご一緒したばかりだったのでなんだか不思議な感じです(笑)。お互い付き合いが長すぎて、もはや初めて会ったのがいつだったかすっかり忘れてしまっていましたが、記憶の遺跡を発掘したところ、どうやら2013年に『LA-MULANA』がSteamで配信される際に、NIGOROの仲村さんの紹介でお会いしたのが最初だったようです。

「Steamで配信」というと今では簡単そうに聞こえるかもしれませんが、当時のSteamは今のように誰でもすぐにゲームを販売できる場ではなく、配信するにはまず「Steam GreenLight」という“公開審査”を経て、そこでファン投票で上位に入らなければならないという、今とは比べものにならないくらい狭き門をくぐる必要がありました。思えばこのときから、先日の配信で聞いた「串カツ心中事件」の約束はしっかり果たされていたんだなとしみじみ感じました。

僕がPLAYISMや『LA-MULANA』と出会った9年前(2011年)には、まだインディーゲームは今のように身近な存在ではありませんでした。ひょっとしたら、あの「串カツ心中事件」がなければ、今のインディーゲーム界の躍進はなかったかもしれない……。そんな可能性を考えたりしつつ、PLAYISMさんにはこれからも、すばらしいインディーゲームをどんどんパブリッシュしていってほしいと思っています。

『LA-MULANA』開発者・楢村さん

海外パブリッシャーと組んで大損害を被った我々は、「パブリッシャーと名乗るものは全て敵」と思うぐらいには荒んでいました。しかし売るには誰かと組むしかない。そこに声をかけてきたのがPLAYISMでした。

「売れますよ」とか「任せてください」と大きく出る会社が多い中、訪れた先に現れた線の細い2人組。出てくる言葉が「どうなるかわかりません。」「なんとかしたいんですが。」その等身大な言葉に気を許したのは事実。「我々と心中する気はあるか?」の問いには素早く「はい。」と答え、PLAYISMと組むことになりました。

あの当時、海外に届くほどの知名度を持っていた『LA-MULANA』も今は昔。苦しい、弾がないと言いながらも面白いものだけを厳選し続けたPLAYISM。もはや我々NIGOROより知名度もあり、売り上げを出すインディーも増えてきたことでしょう。軌道に乗った今、我々というブースターは切り離してよろしいでしょう。どこまでも飛んで行け、永遠に……。

『片道勇者』作者・SmokingWOLFさんからのコメント(抜粋)

ゲームの海外展開は「いつかやりたい」と思いつつも、私の能力不足で実現することなくくすぶっていた夢のひとつでした。そのため、最初にPLAYISMさんから海外展開のご提案をいただいたときは大喜びでしたね!

「海外で発売するにあたって、『片道勇者』に新要素を追加したバージョンを作りませんか?」と言ってくださったのも、私にとって大きな転機になりました。

というのも、実は当時の無印版の『片道勇者』は、私としては完成度に大きな不満をいだいていたゲームだったのですが、フリーゲームとして公開されていたので「やりたいけど作り続けてもお金にならないから、これ以上の開発は諦めよう」と思って、開発を実質的に中断していた作品だったのです。

ところが、「海外展開のために新要素を追加したバージョンを出して販売しませんか」というご提案を受けてからは、「収益に繋げられるなら堂々と開発を続けていいじゃん!」と元気いっぱいに開発を再開できるようになり、自分に嘘を付く必要がなくなったのです!

PLAYISMの方々はそうとは知らなかったと思いますが、私としては本当に救われた巡り合わせになりました。

最終的に、叶わないと思っていたSteamへの進出を実現できた上に、新要素を追加した『片道勇者プラス』を完成させることができたおかげで、そこから先も非常にたくさんの展開に繋げることができました。PLAYISMの皆さまには、大きなきっかけをいただけたことに深く感謝しています。

水谷さんの第一印象は、それまで私が出会ってきた営業などの方々と違って「成功するか自信がない点はちゃんと自信がなさそうに話してくださる」というのが印象的で、内心少し驚いていたことを今でも覚えています。

水谷さんはうまくいかない可能性もしっかり提示した上で、フェアに情報を提供してこちらに判断をゆだねてくださっていると感じられたので、その点でとても信用がおける方だと思えたのです。

それは今も変わっていませんし、実行力もある方ですし、変わらず頼りにさせていただいております。

おかげさまで、なんとウディタ作品のNintendo Switch移植まで叶いましたしね!

もういくら口で言っても感謝し足りません。いつも本当にありがとうございます!

『D4: Dark Dreams Don’t Die』開発者・SWERYさんからのコメント

こんにちは、White OwlsのSWERYです。

紹介画像が出るかわからないので自己紹介をさせていただくと、いつもサルのぬいぐるみを連れている大阪のゲームづくりおじさんです。メガネの人。

僕がPLAYISMでゲームをリリースさせていただいたのは、2015年の『D4: Dark Dreams Don’t Die』でした。

僕自身はもともとPCゲーマーだったことや、海外志向が強かったため2011年くらいからずっとSteamでゲームを出したいと感じていました。しかし、会社の方針もあり、そこになかなかいけなかった。日本のクライアント企業がコンシューマメインだったためです。

『D4』のPC版のリリースをご一緒することになり、PLAYISMさんとついにSteamに出せるという気持ちでした。そこで初めて水谷さんともお会いしました。確かPLAYISMの入っているビルの近くの焼き肉屋さんだったかな。

すごく水谷さんが緊張されていて、それがとても新鮮でした。「こんな大阪のおじさんに緊張せんでも……」って。

彼の第一印象は、ゲームがものすごく好きというのは当然ながら、クリエイターさんが好きなんだな、と。で、その人達への尊敬がちゃんとあるから、作品をどう売っていくか?をしっかり考えている。だから、この人は売るゲームもちゃんと選ぶんだな、と。

ただ商売のためだけにゲームを探してきて売っているんじゃないわ、この人!って感じでした。しかも思っていたよりも随分お若くて、その年齢でこんなことやってるの!? と正直、ビビったりもしてました。

ひとつ思い出話をすると、初めてじっくり長時間一緒にいたのは、東京の秋葉原でのイベントだったんですが、その帰り道に僕が人月計算とか、スケジュールとか工数管理、あとは役員会での説明責任なんかの話をすると、「え? SWERYさん、そんなことをちゃんとやってるんですか!? もっとめちゃくちゃな人かと思ってました」と言われました。そのとき僕は笑っていましたが、内心では(よくそんなめちゃくちゃやと思っている人と一緒に仕事する気になったな……)と(笑)。とにかく、不思議な人です。

僕は2016年に改めて独立をして、いまは本当に純粋なインディークリエイターになりました。ですから、PLAYISMのような日本のインディを支えるパブリッシャー様には、これからもず~っと元気でいていただきたいと思います!

PLAYISMの今後のさらなる発展と、水谷さんのご活躍を心より期待しております。

『シルバー事件』開発者・須田剛一さん

大好きな水谷さんの初対面は、確かAGMの皆さんか数名で来社された時だったと思います。「全世界で『シルバー事件』を発売したい」との話を持ちかけてくださったとき、「風呂敷広げた提案だな〜」と僕は話半分で聞いていました。これまでも海外版込みの移植を実現しようと動いたことはあっても、膨大なシナリオ、しかも癖のある難解で伏線張りまくり(未回収込み)の翻訳が事実上不可能なんです、と。その結論を伝えた途端に、水谷さんの目がギラっと発光したことを僕は忘れもしません。

「完璧な翻訳をします、うちの社長含め『シルバー事件』をクリアしている外国人スタッフが4名います、四重のネイティブチェックをかけます、ファンとして作らせてください。」自信満々で水谷さんがすべて断言してくれたかどうか記憶が曖昧なのですが、強烈な熱意に、この人には任せられる!と直感したことをよく覚えています。

そこからは一緒に仕事をさせていただき、正に仕事の鬼!常に仕事をしていて、何時にメールを出しても相当な確率ですぐに返信が返ってくる、この人、寝てるの?と当時も今も心配しています。水谷さん、最近はちゃんと寝ていますか?くれぐれも身体を第一にご自愛ください。

(ここから先は多分NGだと思うのですが)

そうそう、忘れもない2017年?のPAXwestでの事件!

全く仕事をしないスタッフに開場前のフロアの片隅で激怒している水谷さんを見て、人の気持ちを代弁して怒れる人なんだと、より一層水谷さんを好きになりました。

また一緒に仕事しましょうね!

『メゾン・ド・魔王』開発者・独立系ゲーム開発集団 プチデポット代表 川勝徹さんからのコメント

ゲームを商品ではなく、作品として売り出す姿勢は、とても不器用で、泥臭く、そして潔い。

競争の激しいゲーム業界で、今も存在感を出し続けるPLAYISMは、孤独な戦いを続けるクリエーターにとって、まさに同志のような存在です。

作品の幸せを考えて、利害関係なく、人や会社を紹介したり、とても人情深い人たち。

そうやって何人ものクリエーターを支えてきたんですから、凄いことです。

今後ともPLAYISMさんらしく、日本インディーの発展にご助力ください。

よろしくお願いいたします。

『Everything』開発者・David O’Reillyさんからのコメント

『Everything』という単語を翻訳するならどうするのが正解でしょうか。これって、とてもむずかしい問題ですよね。

このゲームに登場するモノ、生き物は全てそれぞれなにか「考えて」います。自問自答でき、あなたに話しかけることもできます。何千種類ものモノがあり、それらとの関わり合いまで考えると無数の可能性があります。モノの考えはあなたと似たようなものです。自己認識があり、他者も認識し、今の季節、時間、天気などもすべて把握しています。

この考えというものは、それぞれのモノが意識を持ち、現実というのはそれらモノが見る視点の数だけあるんだということを理解してもらうためにあります。モノの考えはプレイヤーであるあなたがどこにいるかで変わってくるのですが、例えば相手のモノが人間サイズであれば、あなたと似たような悩みや願い、恐れに夢などを感じています。

……しかし、次元を大きくして惑星や銀河と語り始めると、それらの思想はだいぶ哲学的になってきます。逆に顕微鏡サイズやそれ以下になると、考えはもっと細かく、直接的で、ある意味おもしろい反応が返ってくるようになります。

こういった考えの生成や収集には私がデザインした「カンガエエンジン」を使っていますが、もちろん当初は英語しか対応していませんでした。なので、このゲームのローカライズは単に語彙力とかの問題ではなく、英語と日本語という2つの言語の文法と構造をまず比較してコードレベルで反映するという作業が必要でした。

PLAYISMがこの難問に挑戦し、達成してくれたのは本当に嬉しいです!おかげでカンガエエンジンを多機能化でき、日本人のプレイヤーたちにもこの世界が意識を持ち、生きていて、息もしているということを感じてもらえたと思います。

『Chinese Parents』販売元・Coconut Island Gamesさんからのコメント

PLAYISMはいつも温かく親切な私たちの良きパートナーであり、すでに成熟している日本のゲーム市場に『Chinese Parents』の日本語版を届けるという挑戦的な試みに尽力してくれたことに感謝しています!

貴社の今後の益々のご繁栄と、プレーヤーの皆様が楽しめるゲームが増えることを心よりお祈りしております。

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

元ドワンゴ不良社員の今 ― 収入を失うもゲームで一山当て、インディゲームの発展を願うように【INDIE Live Expoスポンサー&主催インタビュー】「INDIE Live Expo」は「優れたインディーゲームをより多くの人に楽しんでもらう」をモットーに掲げているオンラインイベントだ。ゲーム業界でも裏方に近く、決して大規模なわけでもない2つの会社が、なぜ多言語による生放送を世界に向けて発信しようとしているのだろうか。今回はその理由について、小沼氏と斉藤氏のお2人を取材した。