|

2020年6月6日(土)の19:50より、インディゲームの情報番組「INDIE Live Expo 2020」が、インターネットで生放送される。

「INDIE Live Expo」は「優れたインディゲームをより多くの人に楽しんでもらう」をモットーに掲げているオンラインイベントだ。本イベントでは日本語、中国語、英語の3カ国語で、YouTube Live、Twitter(Periscope)、Twitch、bilibiliから全世界へ向けて一斉に生放送されることになっている。

- 小沼竜太氏

- 斉藤大地氏

このイベントを中心になって運営しているのが、リュウズオフィス代表取締役の小沼竜太氏と、同イベントのスポンサーであるワイソーシリアス(Why so serious, Inc.)の斉藤大地氏のお2人だ。……と言っても、このお2人の名前や会社名を見てすぐピンと来るのは、ゲーム業界に精通した人か、電ファミニコゲーマーのかなり熱心な読者ぐらいではないだろうか。

リュウズオフィスは、『ペルソナ』シリーズや『真・女神転生』シリーズ、そしてスマホゲームの『Fate/Grand Order』といったタイトルのプロモーションに携わっている企業であり、電ファミニコゲーマー誌上でも以前、同社について取材したことがある。同社は特に、ゲーム関係のインターネットの生放送では高い実績を持っており、同社が手がけた生放送を一度は目にしたことのある人も多いだろう。

『FGO』や『ペルソナ』の影に潜むエージェント・リュウズオフィス──『マンガで分かる!FGO』や『カルデア放送局』を企画したその会社に迫る

ワイソーシリアスは、バカーという会社でインディゲーム『Touhou Luna Nights』をプロデュースした斉藤氏個人が起業した会社であり、2019年10月の設立から現在までに、『幻想郷萃夜祭』をSteamでリリースしているほか、『ロードス島戦記―ディードリット・イン・ワンダーラビリンス―』をSteamのアーリーアクセスでリリースしている。また、じつは斉藤氏は、かつてはドワンゴの社員であり、「ニコニコ自作ゲームフェス」や「電ファミニコゲームマガジン」(現ゲームマガジン)に関わっていたほか、この「電ファミニコゲーマー」の副編集長を務めていたこともある。

このように、どちらかと言えばゲーム業界でも裏方に近く、決して大規模なわけでもない2つの会社が、なぜ多言語による生放送を世界に向けて発信しようとしているのだろうか。今回はその理由について、小沼氏と斉藤氏のお2人を取材した。

なお、新型コロナウイルスの影響下にある他の多くのメディアと同様に、この取材もZoomを使用したリモート会議で行われている。

斉藤大地は、ドワンゴの川上会長に「働かない」と名指しで言われた不良社員だった

──今回、「INDIE Live Expo 2020」のお話を聞くにあたって、読者からは「この人たちって何者なの?」という疑問があると思うんです。小沼さんに関してはリュウズオフィスの業務について、過去に電ファミで取材していますが。

一方の斉藤さんに関しては、大多数の人は「誰?」という感じですよね。だからまずは、斉藤大地という人物のストーリーから入っていこうと思います。ドワンゴの不良社員だった斉藤さんが、じつは「ニコニコ自作ゲームフェス」や「電ファミニコゲームマガジン」で昔からインディゲームに深く傾倒していて、そして今、さらに次のステップに進もうとしている。そのことによって、今回のイベントが持つ意義も明らかになっていくのかなと思っています。

小沼竜太氏(以下、小沼氏):

川上量生さんが「ロクに仕事をしない」と言った、斉藤大地の物語ですね。

斉藤大地氏(以下、斉藤氏):

たしかに不良社員でございました(笑)。4Gamer.netで平さん(弊誌編集長、本稿の聞き手であるTAITAI)が取材した川上さんのインタビューで、名指しで「仕事をしない」と言われた新卒社員でしたから。すごく懐かしいですけど。

僕が入社した時のドワンゴは、ニコニコ動画の成功もあってものすごく上り調子で。公式生放送がいっぱいあって、ゲーム実況がまだ水面下ではあるけれどもブームになっていて、もちろんボーカロイドも人気で。それを見て僕も「ドワンゴっていいな」と思って新卒で入社したんですけど。

──それは何年ぐらいのことですか?

斉藤氏:

今から9年前です。僕が入社した年に、最初の「ニコニコ超会議」が企画されたんですよ。第1回の超会議が2012年なので、僕は2011年入社ですね。

ドワンゴと同時にゲーム会社もいくつか受けていて、そのまま本気で就活を続けていれば、どこかに受かっていたかもしれないです。でもドワンゴの内定を早々にもらって、この会社は面白そうだぞと思っていたので、そこで就活を止めちゃったんですね。当時のニコニコ動画は、僕にとって明らかに「次に来る何か」だったので。

──当時のドワンゴだと、新卒で採用されるのは基本的にエンジニアですよね?

斉藤氏:

僕の次の年からは企画職採用はなくなりました。どうやら本当は、その年は新卒を採る予定がなかったらしいんですよ。ところがドワンゴとしては、社内でコンテンツを作るかもしれない状況だったので、コンテンツを作りそうな人間を新卒で採ろうということになったみたいで。でも、入ってみたらほんとに何も仕事なかったですね。

超会議の企画が始まって、「ZUNビール」【※】の担当になったのが、最初のまともな仕事ですね。それまでの半年ぐらいは、本当に何も仕事をしてなかったに近いです。正直、ドワンゴ史上で最も働かない新卒だったのは間違いないです(笑)。

※ZUNビール

「東方Project」の原作者であるZUN氏がオリジナルのビールをプロデュースして、「ニコニコ超会議」の会場で限定販売するプロジェクト。2ちゃんねる創設者のひろゆき氏がプロデュースする「ひろゆきビール」とともに、ニコニコ超会議恒例の企画として続けられている。

──「何も」というのが、あまり実感が沸かないんですけど。というのも、当時のドワンゴはもうちゃんとした会社になっているわけじゃないですか。だからチームもあれば、定例会やレポートもあるわけですよね?

斉藤氏:

僕は、部長のアシスタントという名義の立場で、そのチームに所属していなかったんですよ。だから定例会もレポートもない。プロダクトのチームに入ってWEBディレクターの部下とかになっていたら、また違ったんでしょうけど。

いちばんヤバかったのは、当時の副社長だった太田(豊紀)さんのいる打ち合わせで「企画書を書け」と言われて、「イヤです」と言ったことですかね。

──太田さんはどんな反応だったんですか?

斉藤氏:

さすがにちょっとビックリしてました(笑)。自分でもなんであんなことを言ったのか、今では覚えていないんですけど。当時はメチャクチャ働きたくなかったんでしょうね。東日本大震災の後に、本当にやる気を失っていたので。

|

震災前はやる気に満ちていたんですけど、東北の出身ってこともあったのと、震災の後で文化がすごく変わった。それで当時の自分、若き斉藤大地が理想としていたなにかが終わってしまったんでしょうね。そんな状態のまま、ドワンゴに入っちゃったと思うんです。

自暴自棄になっていたような気もします。そのせいか太田さんに向かって「イヤです。向いてないと思います」って言っちゃったんですよ。本当にクソバカな新卒だったので。その時は一緒にいた先輩が「私がやります」って引き取ってくれたんですけど。

──当時のドワンゴの懐の深さがスゴイですね。

斉藤氏:

懐が深すぎますよね。でも当時は、僕よりヤバいひとたちがいっぱいいましたから。僕は何もしなかっただけです!

──少なくともマイナスではないと。

斉藤氏:

給料泥棒という意味ではマイナスなんですけど、働かないぐらいは可愛いものだったのかもしれませんね。新卒でそれは、さすがに珍しかったと思いますけど。

ネットをリアルに落とし込むことが、ドワンゴの目指していた「革命」だった

──私がドワンゴというかKADOKAWAグループに入った時に、斉藤さんはすごくドワンゴらしい企画をやる人だなと思ったんです。だから斉藤さんが、ドワンゴの企画の立て方だとか企画のありようをどこで体得したのかというのは、けっこう興味があって。

斉藤氏:

いちばん学んだのは絶対に超会議ですね。ドワンゴの先輩たちは、超会議の企画でけっこうムチャをやっていて。

たとえば「ZUNビール」は、当時の直接の上司が突然「ZUNさん、お酒を造りましょうよ」とノリで作った企画で、それが今でも続いているんですけど。「東方Project」に直接触るのはちょっと難しいけれど、ZUNさん本人は超会議に出てきてくれるかもしれない。じゃあZUNさんが好きなことをやろう。それはお酒だと。この思考回路はたいへんドワンゴっぽいというか、当時の上司らしい企画で、それを学ばせてもらいましたね。

あとはニュースチームを隣で見ていて、とにかく面白いものをいち早く採り上げるというのが、あの時のドワンゴの魂としてあって。

当時の超会議に「言論コロシアム」というブースがあったんです。単にトークイベントをやるだけなんですけど、企画を通すのに図面とか企画書じゃなくて、担当者がブースの模型を持っていってプレゼンしたんですよ。「ここはコロシアムなんだ!」とか言ってやっていく感じは、すごく活気がありましたよね。

そんなふうに先輩たちが、ドタバタしているなかで自分のやりたいことをゴリッと通す姿を見ていて、「この会社は無理が通るな」と。それで3回目の超会議の時に、自分も企画書を出してみたら、企画が通ったんです。

──それはどんな内容だったんですか?

斉藤氏:

僕は個人として当時、『カゲロウプロジェクト』【※】というのがすごく面白かったので、初めて企画書を書いたんです。ちょうど『カゲロウプロジェクト』がアニメ化(『メカクシティアクターズ』)された時だったので、アニメのアジトを再現するブースを作ったんですね。

しかもそれは、最初の企画のOK以来、ほぼ誰の承認もなかったんです。一応報告はしましたけど、それに対してなんの咎めだてもなくて。

もちろん許諾を取りに行く必要があるんですけど、それは僕が毎週アニメのアフレコスタジオに行って、原作者のじんさんに「これでいいですよね」って、毎週勝手に見せて勝手に交渉してましたから。そういう放し飼い感みたいなものはスゴかったですね、超会議は。

面白いことならやっていい、帳尻は後から合わせる、みたいな感覚だったのが、超会議の1回目、2回目、3回目でした。もちろんそれは、裏方の人に多大な迷惑をかけていたのでとても反省しましたけどね。

※『カゲロウプロジェクト』

音楽家・小説家のクリエイター“じん”による、マルチメディアミックスプロジェクト。2011年に発表されたボーカロイド曲を起点として、音楽、小説、漫画といったさまざまなメディアで物語が展開された。2014年にはTVアニメ『メカクシティアクターズ』も放映されている。

──当時のニコニコとかドワンゴのポジションって、やっぱり「革命」ですよね。ネットとリアルの境目を突き崩す革命運動みたいなものに、みんなのめり込んでいた。

斉藤氏:

当時はインターネットとリアルが離れていたものだったので、インターネットからリアルに攻め込んでいくんだ、それによって何かが変わるんだ、という感じがすごくしていました。僕もそれに共鳴してドワンゴに入ったし、それに対して何らかのことをやりたいと思っていて。

『カゲロウプロジェクト』というネットから始まったIPを超会議の会場に再現する試みを、自分から手を挙げて企画させてもらったのも、そういう主旨だったと思います。

──リアルのものをネットに持ち込むという企画も成立したし、ネットのものをリアルに持ち出すというのも企画になり得たし。逆に言うと、ただそれを愚直にやるだけで企画性が伴った時代だったのかなと。

斉藤氏:

そう思います。リアルですごく強いもの、たとえば政治家だったりをネットに持ってくるのもそうだったし、インターネットで強いものをリアルに出すのもすごく面白かったし。

その当時、ARG【※】という概念がでてきていて。それって要するに、リアルでゲームをやりますというもので、リアル脱出ゲームとかが近いんですけど。僕はそれをやるためにドワンゴに入ったと自分では思っていました。超会議の『カゲロウプロジェクト』ブースでもそれをやらせてもらった。

それはある意味、ゲームデザインですから。インターネットだとかフィクション上のものをリアルに落とし込むためのゲームデザインを考えることに僕もハマっていたし、じつは当時のドワンゴの人間はみんな、広い意味ではそれをやっていたんじゃないかと思います。

※ARG

「Alternate Reality Games」の略で、日本語では「代替現実ゲーム」と呼ばれている。動画やポスター、電話や電子メールといった日常に存在するメディアを通じて断片的な情報を提供し、不特定多数のプレイヤーが協力して謎を解くことで、次第に大きなストーリーが明らかになっていくというもの。広告キャンペーンなどにも利用されている。

──話は前後しちゃうかもしれませんけど、今現在、ネットとリアルがある種、融合しきった時に、当時の理想だったものは実現できたのでしょうか。

|

斉藤氏:

それで言うと、インターネットとリアルの融合って、今ではわざわざ言うべきことでないぐらい実現したと思うんですね。別にもう、そんなの一緒じゃん、みたいな感じになっちゃって。だからみんな寂しいと思うんですよ。当時はネットとリアルが離れていたので、近づけたいとか混ぜたいみたいな欲望が強かったと思うんですけど。

僕はドワンゴ社員だったからあえて言うんですけど、それに関しては正直、ドワンゴが大きな役割を果たしたと思います。でも、それが実現しちゃったなと思った瞬間はありましたね。

──その「実現しちゃったな」という感覚を得たのは、何年ぐらいのことですか?

斉藤氏:

超会議が「マンネリだな」と言われ出した段階で、もうだいぶ実現していたと思うんですよ。道筋はついていたと思います。具体的には超会議4回目ぐらいです。

ネットとリアルの融合が当たり前になったこと自体は素晴らしいことだと思うんですけど、少し寂しい気持ちはあります。

「ニコニコ自作ゲームフェス」を担当して、「ゲームに貴賤なし」という思想に傾倒した

──ニコニコ超会議の企画を自分で発案するようになって、そこからは真面目に仕事をするようになったのですか?

斉藤氏:

ニコニコ超会議3で『カゲロウプロジェクト』の仕事をやった後、突然、川上(量生)さんに呼ばれて。4Gamer.netのあの記事が出たのもちょうどその頃ですよね。記事が出て1カ月後ぐらいに突然、会長室に呼ばれて「働け」って言われたんですよ。「働いてますよ」「ウソをつけ」みたいな(笑)。

それで、会長室直下にゲームのタスクフォースを作るから、そこに入れと言われて、「イヤです。働きたくありません」と答えたんですが、当たり前ですけど押し切られまして。

そうして入った部署が後に、KADOKAWAとドワンゴを併合する際の最前線となって、そこで平さんと出会うことになるんです。

──そうですね。

斉藤氏:

その部署で「ニコニコ自作ゲームフェス」というインディゲームのコンテストが始まって、それがたいへん面白くて。というのも、僕はインターネットのフリーゲームがメチャクチャ好きだったので。

『RPGツクール』などで作られたフリーゲームがまだ生き残っていて、しかもそれがゲーム実況で採り上げられている。そのこと自体は知っていたんですけど、まさかそれを仕事にするとは思っていなかった。たいへん面白く取り組みましたね。

──私がKADOKAWAグループで働き始めて、川上さんから「ゲームのチームを紹介するよ」と言われて会ったのが、伊豫田(旭彦)さんや斉藤さんで。この人たちは一般的なゲームの詳しさとは、ベクトルがぜんぜん違っていて。いわゆるコンシューマゲームやPCゲームというよりは、当時のネットの最前線というか……あの当時のフリーゲームはなんて言えばいいんでしょうね。

斉藤氏:

フリーゲームは、ゲーム実況で多くの人に見つかってしまった、ネットの隠れたすばらしい文化です。

──当時は商業ゲームを実況するといろいろ怒られるかもしれない時代だったので、必然的にフリーゲームを実況するのが流行っていて。そこに対して詳しいヤツら、というのが伊豫田さんや斉藤さんだったんです。だから私がそれまで知っていた、ゲームに詳しいジャーナリストとかゲームクリエイターとはぜんぜん違う人種だったんですね。それを面白いなと思ったのを覚えています。

斉藤氏:

そのチームでよく話していたのは「ゲームに貴賤なし」ということでしたね。どんな形をしていてどんなメディアであっても、ゲームはゲームで、面白ければ面白いのだと。ゲーム実況を通じて見ると、メチャクチャそれがよく分かったんですね。コンシューマのグラフィックがものすごく綺麗なゲームでも、『RPGツクール』のデフォルトの素材でパッと作ったゲームでも、面白くて、人に見られて、人を楽しませる時には、それって別に等価だと。

その思いを強めたのは、「自作ゲームフェス」を僕が担当したとき、ゲームフリークや中村光一さんのところに「あなたたちも昔は自作ゲームのクリエイターでしたよね?」と取材に行って、動画をもらったんです。

昔は1人や少人数でゲームを作って、それが大きくなっていくというのが、けっこう当たり前だった。ゲームフリークは同人サークルだし、中村光一さんは高校生の時にプログラミングコンテストで受賞した人ですから。それは今「自作ゲームフェス」で出てきている人たちと何も違わないですよね? という話をしたら、「そうだね」と言ってくれたんですよ。「僕らもこういう時期があったよ」と。

自作ゲーム、インディゲームというのは最近流行り始めたものではなくて、日本でもゲーム業界が始まった当初からずっとあり続けている伝統文化なんです。それはこの「ニコニコ自作ゲームフェス」の時に分かったことですね。

『殺戮の天使』をプロデュースしつつ、二足の草鞋で「電ファミ」の副編集長に

──そういう感じでドワンゴの中にゲームチームが立ち上がって、その横で私もドワンゴに入ってくるわけですけど、すぐには合流せずにちょっと間が空いてますよね、たしか。

斉藤氏:

そうですね。隣の隣ぐらいにいましたよね。

──それで、斉藤さんは「ゲームマガジン」【※】をやっていて。

(画像はゲームマガジン – ネット発クリエイターのゲームが連載中より)

斉藤氏:

「ニコニコ自作ゲームフェス」に本当に素晴らしいゲーム作家が集まったし、インターネットにはすごく良いゲーム作家がいました。彼らと一緒にゲームを作りたいなと思って始めたのが、「ゲームマガジン」です。

──でも『殺戮の天使』【※】のコミックが出るか出ないかぐらいのタイミングで、「ゲームマガジン」のプロジェクトがなくなる、みたいな話があったんですよね? それで斉藤さんが「なんとかしなきゃ」といろいろ立ち回る中で、私にコンタクトを取ってきたと。

(画像は殺戮の天使(作者:星屑KRNKRN(真田まこと))公式サイト|無料で遊べるゲームマガジンより)

斉藤氏:

あぁ、懐かしいですね。まさにそうです。

「ニコニコゲームマガジン」を2015年5月から始めて、順調に伸びていったんだけれども、一方では組織再編とかがいろいろあって、部署を2回ぐらい変わったんです。このままでは潰されるかもしれないという時に、ここしかないと思ってコンタクトを取ったのが、平さんの電ファミニコゲーマーの部署というか、当時は会社でしたね。

──そうです。リインフォースという会社でしたね。

斉藤氏:

そこに「入れてください」と。ここならたぶん予算が出るだろうと思って(笑)。

──当時はね(笑)。もともと斉藤さんの存在は知っていたし、ちょこちょこやり取りもしていて、企画力みたいなところにはすごく才能がある人だと思っていたので。

一方で、当時の電ファミはスタッフもほとんどおらず、こういうとアレだけど、ファミ通とか電撃とか、ある種、寄せ集めのチームだったので。そこでもうちょっと若くて企画力のある人を入れたいなと思っていたなかで、斉藤さんから企画の概要を聞いて、たしかにそれは筋がいいかもしれないと。一方ではけっこうお金がかかるなとも思いつつ(笑)、「ゲームマガジン」を引き取る話をしてみる代わりに、こっちの仕事も手伝ってね、という交換条件みたいなやり取りをした記憶はありますね。

斉藤氏:

そうですね。その時に二足の草鞋を履く覚悟をしました。それで電ファミの副編集長になったんですけど。

──それで「ニコニコゲームマガジン」は、2016年の2月から「電ファミニコゲームマガジン」という形になって。そうしたら幸いなことに『殺戮の天使』のコミックがけっこう売れて。これは残しておいたほうがいいものなんだというのが、そこでようやく会社に周知されたんですよね。

斉藤氏:

平さんにはそこまでの時間をいただいたなという感じですね、本当に。

|

──『殺戮の天使』はダウンロード数で言うと、どれぐらいまでいったんですか?

斉藤氏:

100万ダウンロードは余裕で超えてますね。現在の最終的な数字は、バカーを離れちゃったので分からないですけど。

──『殺戮の天使』のヒットというのはいったい何だったのか、斉藤さん自身としてはどう捉えていますか? 私は当時のインディゲームのクリエイター、フリーゲームのクリエイターというのはどういう存在だったんだろう、ということに関心を持っていて。

要するに、文章の上手い人間は小説家になろうとするし、絵の上手い人間はイラストレーターや漫画家になろうとするし、音楽を作れる人はミュージシャンを目指すわけじゃないですか。それに対してフリーゲームを作っている人って、絵やテキストが特別上手いというわけではなく、音楽を作れるわけでもない。でもゲームというフォーマットでの表現にはメチャクチャ長けている。

つまりゲームで何かを表現することにすごく長けている人たち、あるいは長けている世代ですよね。それ以前の世代は何かを表現しようと思った時に、ゲーム的なアクションや演出でそれを表現しようという発想が、そもそもなかったと思うんですけど。ところが彼らは、いちばん手軽に表現できる手段としてそれを思いつくという意味で、新しい世代だなと。

斉藤氏:

『殺戮の天使』はいまバカーの社長をやっている稲葉ほたての功績が大きいので、僕だけでは総括できないという前提の上で話します。

基本的には、文芸部や演劇部で作品作りをするようなタイプの人達が、あの瞬間、インターネットのおかげで「ゲーム」という自己表現を発見した。そこから生まれた作品が、ゲーム実況者という「吟遊詩人」の声にのって、物語として爆発的に広まる奇跡を生んだ、と解釈しています。

10代の子たちにもそれが波及していって、『クロエのレクイエム』のように10代のクリエイターも出てくるようになった。

なにか単一のメディアで表現をするより、テキスト・音楽・イラスト・プログラムの組み合わせのほうが発揮できた、ということなのかなと。

会社を起業して、インディゲームのクリエイターとIPを結びつけるプロデューサーに

──そしてバカーの社長となって独立するわけですが、それはどういう経緯だったんですか?

斉藤氏:

電ファミと二足の草鞋を履きながらやっているうちに、『殺戮の天使』がヒットしてアニメ化されたりして、さすがに二足の草鞋では厳しいです、ということになり。しかもその当時、電ファミのリインフォースがドワンゴに戻っていって、ドワンゴはIT企業なので、IT企業の中でIPを扱うというのは、ある意味厳しかったんです。

それならばむしろ独立をして、動きやすくなりたいという動機で、川上さんにプレゼンテーションしに行ったら、そこにたまたま庵野秀明監督がおり、なぜか企画書を気に入っていただいて、『エヴァンゲリオン』のカラーから出資を頂くことになったんです。

──当時の電ファミの面々の中には、斉藤さんが集めてきた人たちがそこそこいて。要は若くて、くすぶっていて、でも何かやりたいという人たちが集まっていたんですよ。さらに社外にも同じような人たちがいて、僕も紹介されたりしたんだけど、その集団の空気感みたいなものを見て、ワンチャン何かやらかすかもしれないという雰囲気があって。たぶん川上さんや庵野さんからすると、それに対する投資はいけるんじゃないかという、そういう判断だったと思うんです。

斉藤氏:

今はネット発でオリジナルIPを作ろうなんて、いろんな会社がいろんな形でやっていますけど、個人のクリエイターと身軽な会社組織みたいなものが組んで、オリジナルIPを立てていくというのが、当時はベンチャーとしてちょっと面白いものだったというか、旬だったというのがあるのかなと思います。今は『ヒプノシスマイク』が出てきたりだとか、いろんな会社がバンバンやっているので、珍しくなくなってますけど。

──そしてインディゲームにより深く関わるようになり、勝ち筋を見つけていったわけですね。

斉藤氏:

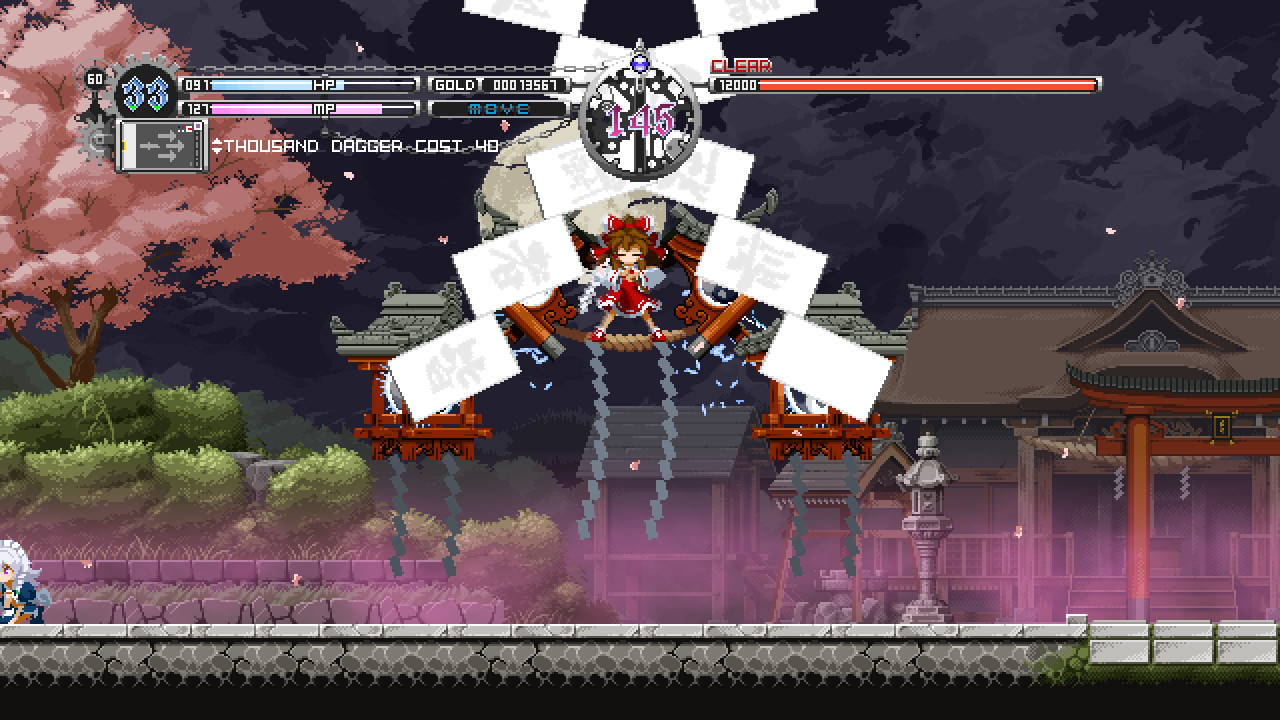

そうですね。Steamという市場が、意外と日本的な手法でいけるぞということに気づいたんです。『殺戮の天使』のようにオリジナルのIPを立てて、マンガの作り方に似たゲームでも海外に通用しましたし、しかもそれがアニメ化されて跳ねた。

一方で、もともと才能はあるんだけどいろんな理由でオリジナルの作品がヒットしなかったゲームクリエイターに対して、「コミカライズ」みたいな形で既存のIPのゲーム化をお願いしたり、そういうキャリアパスはこれまでのインディゲームにはなかったんですね。

その作家さんの作風と相性の良いIPを得ることができれば、今のSteamという市場は作家さんにとって幸せな場所になれる。作家さん自身の知名度が大きくなったあとはもちろんオリジナルをやってもいいし、様々な可能性が拓けると思います。

──斉藤さんが最近手がけているタイトルの実績は、どれぐらいなんですか?

斉藤氏:

『Touhou Luna Nights』は20万本を超えていますし、『幻想郷萃夜祭』『ロードス島戦記-ディードリット・イン・ワンダーラビリンス-』はまだSteamのアーリーアクセスの段階なのでこれからですけど、どちらもフルリリースすれば10万、20万は余裕でいく勢いです。

──なるほど。ではバカーと比べてワイソーシリアスはどういう会社なのですか?

斉藤氏:

バカー時代との一番大きな差分は、僕の自己資本の夫婦2人の会社ってことですね(笑)。大変身軽です。個人のインディゲームクリエイターさんのIP獲得を含めたプロデュースと、海外展開のプランニングですね。

IPはオリジナルを自分で扱ったこともあるので、IPホルダーの気持ちがわかるのが強みです。いまインディーゲームは海外に向けて売らないと市場が小さすぎる状況です。そこにアクセスできないと話にならないので、必死に海外に行って協力者を作りました。

──それで斉藤さんが今、一緒にやっているクリエイターさんは、どれぐらいいるんですか?

斉藤氏:

4人ぐらいですね。

──会社が立ち上がったのはいつでしたっけ?

斉藤氏:

2019年の10月です。まだ1年経っていないですね。

──1年も経っていない会社が「INDIE Live Expo 2020」のスポンサーになるんですか。というわけで、ようやく本題に入ります(笑)。

日本から世界に向けてゲーム情報を発信する、日本版「The Game Awards」が必要だ

──まずは「INDIE Live Expo 2020」の基本的なことを伺えればと思います。現状で何タイトルぐらいを紹介する予定なのでしょうか。

小沼氏:

なんだかんだで100タイトルは大きく超えそうです。

今回は話を持ってきてくれたタイトルは、可能な限り、何らかの形で放送に出したいと思っていて。ただ、放送を予定しているコンテンツがたくさんあるんですよ。先日発表したように、「東方Project」と『UNDERTALE』の楽曲メドレーなんて企画もありますから。ここまで世界中の方々が、タイトルの情報を寄せてくれるとは思っておらず、番組独自のコンテンツや、協賛各社様のコーナーを充実させようと最初は考えておりました。

しかし、蓋を開けてみたら、情報が予想以上に寄せられて、驚いております。

スペシャルゲストのZUNさんと、Toby Foxさんの番組出演を記念して、『UNDERTALE』と『東方Project』の楽曲メドレーを配信します!

— INDIELiveExpo公式(インディーライブエキスポ) (@INDIELiveExpo) May 29, 2020

ドラマー・ダイナ四さんによるスペシャルライブパフォーマンスをぜひご覧ください。#INDIELiveExpo 公式サイトhttps://t.co/jYGpRdmJpA pic.twitter.com/oyTYXVn72B

なので、すべてのタイトルを1つずつ解説していくとテンポ感がなくなるので、幾つかのコーナーに分けて、MCがゲームの動画を背負いながら「今から30タイトル一気に解説します」みたいなことをやろうかとしています。いずれにせよ、寄せられたタイトル情報を、可能な限り紹介したいという気持ちで、今はやっていますね。

──今回の放送が初出となる新発表タイトルもあるのですか?

小沼氏:

本当に新規のタイトルもいくつかあります。みんなが知っているスタジオの新しいタイトルだったり、あるいはこのタイトルが日本語版になるよ、みたいな情報は詰まっていますね。「あれ、これ普通にヒットするかも」みたいなタイトルもあります。反響が楽しみです。あ、『DELTARUNE』の最新情報は、ありませんけどね。

──なるほど。そして斉藤さんは、そんな「INDIE Live Expo 2020」にスポンサードしていると。

斉藤氏:

「INDIE Live Expo 2020」には、特別協賛という形のスポンサーとして関わっていて、あとは企画のきっかけですね。もともとリュウズオフィスの小沼さんとは、仲良くさせていただいていて。

──設立から1年も経っていない、言ってしまえば零細企業であるワイソーシリアスが、なぜこの「INDIE Live Expo 2020」に特別協賛という形でお金を出しているのかと。それが疑問でもあり、今回の取材のポイントでもあると思うんです。

僕も含めてもともと、日本発というかアジア発の大きなゲームライブイベントみたいなものがあるべきだよね、という話を小沼さんとはずっとしていて。とはいえ、ちゃんとやろうとするとお金がかかるし、なかなか難しいよねと。ところがまさか、斉藤さんが持ち出しでそれに乗っかってくるというのは、けっこう驚きな話だったんです。

斉藤氏:

僕の長い自己紹介は終わったので(笑)、次は小沼さんの自己紹介を。

小沼氏:

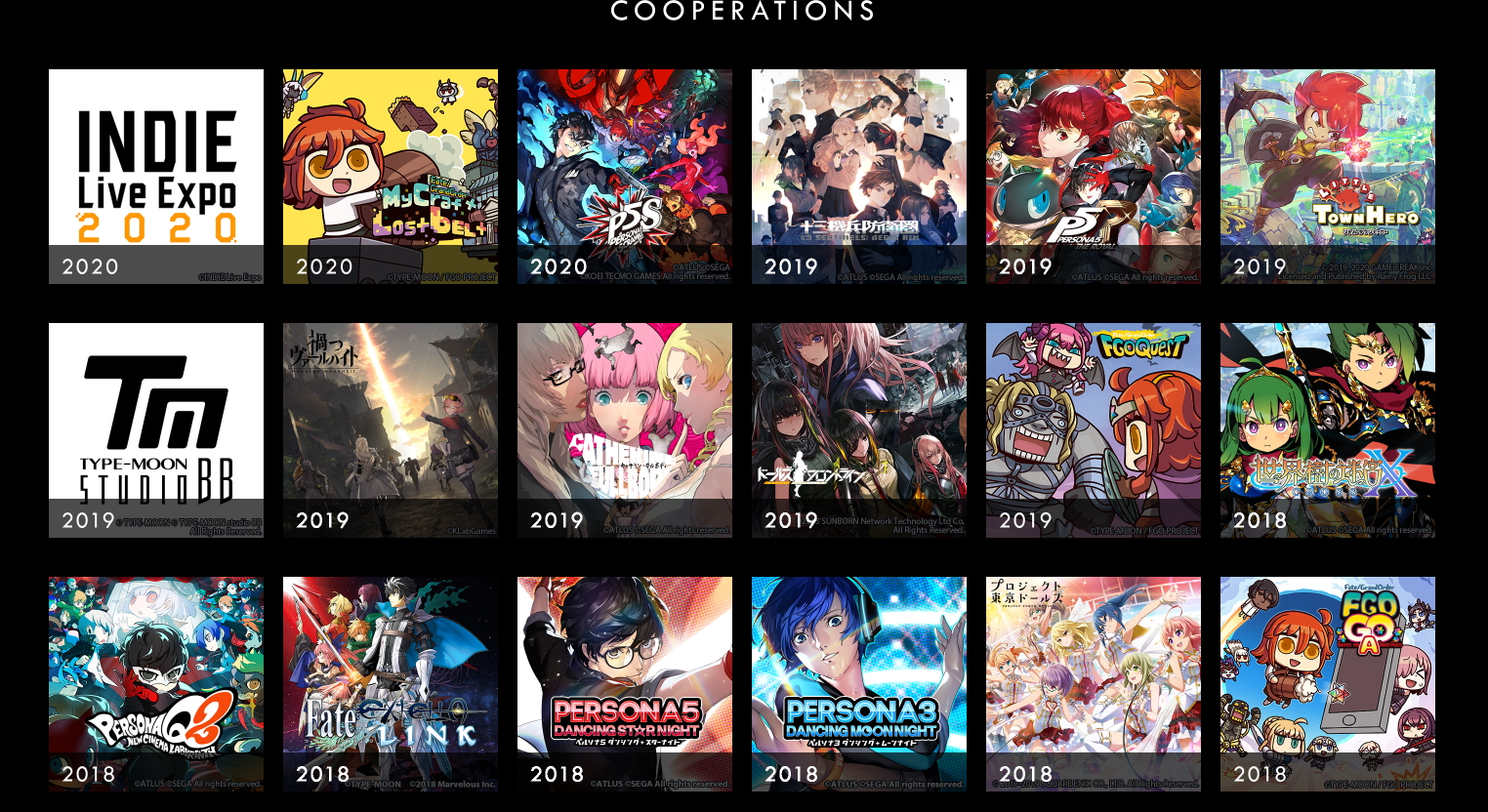

僕の本業は、ゲームのユーザーコミュニケーションプランナーです。ユーザーと企業の製品とが、どうやってコミュニケーションしていくか。どうやって宣伝していくか、どうやって売っていくかを設計し、提案し、実施までをすべて請け負っています。有名なタイトルですと、『ペルソナ』シリーズ、『真・女神転生』シリーズ、『Fate/Grand Order』などがあります。

|

斉藤氏:

リュウズオフィスさんはおそらく、日本でいちばん見られている生放送を作っている会社ですから。

小沼氏:

それは言ってもいいかもしれない。僕はドワンゴに入社したことはないですが、インターネットの生放送とは公式生放送が始まった時からお付き合いをしていて。かつて、イメージエポックという会社がありまして、2010年の11月24日に「JRPG宣言」という形でパブリッシャー参入の発表をしたんですが、僕はこの時マーケティング担当役員でした。

イメージエポックには2年間おりまして。イメージエポックの初期パブリッシュタイトルは宣伝まで手がけていました。この時からニコニコ動画にはすごく注目していて、宣伝のツールとして使っていたんです。イメージエポックはもうないんですけど、それ以来ずっと生放送に関わり続けています。

──小沼さんの生放送の実績としては、『ペルソナ』シリーズとかがありますよね。

小沼氏:

大きなものだと、2013年のこれも11月24日なんですけど、アトラスさんの「ペルソナ」シリーズの発表のために、ニコニコをジャックさせてもらいました。72時間、ニコニコの総合トップページ上で、カウントダウンするという。

──そんなゲームの生放送のプロフェッショナルである小沼さんが、今回の「INDIE Live Expo 2020」を企画したきっかけは?

小沼氏:

ロサンゼルスで開催された「The Game Awards」【※】を、斉藤さんや平さんと3人で一緒に見に行く機会がありましたよね。

※「The Game Awards」

ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が司会進行を務めて、毎年12月にアメリカ・ロサンゼルスから配信されているインターネットの生放送番組。全世界のゲームメディアが選ぶゲームアワード各賞の発表を中心に、新作タイトルの独占発表や最新のゲーム映像など、多数のゲーム情報が公開されている。

斉藤氏:

みんな別の会社の予算で見に行きましたよね(笑)。

──そうそう(笑)。

小沼氏:

「The Game Awards」は毎年12月に開催されていて、ゲームの生放送としては世界最大だと言われています。ゲームのメディアと捉えても、最大のものの1つだと思っています。

以前に調べたことがあるんですけど、E3の期間中に出回るゲームの全情報量を10とすると、「The Game Awards」はわずか3時間の生放送で、その瞬間に出回るゲームの情報量が1だったんですね。これは単純に10:1というわけではなくて、約1週間の情報量が10に対して、3時間で1ですから。瞬間的な情報の波及力、爆発力は凄まじいものだなと。それが具体的にどういうものなのか、現地で見てみたいと思ってました。

「The Game Awards 2019」の累計視聴者数が約4500万人を記録、昨年比で70%以上の増加。750万人以上が同時にリアルタイムで視聴し時間を共有した

ロサンゼルスで会場からイベントとして観覧したんですが、それで確信しました。これはイベントの形をした、まぎれもない生放送であると。生放送という媒体を使って、日本から世界中に情報を届けるということを自分もやりたい。それをどうにかしてやれないか。それが僕の夢になりました。

|

そもそもなぜそういうことを思ったかという背景を言うと、僕はもともとゲームが好きで、小学生の頃から遊んでいました。ファミコンの頃からですけど、たぶん数千本ぐらい遊んでいます。海外のゲームも好きですけど、日本人なので日本のゲームが好きです。

かつてゲームは日本から育っていった市場だったし、今もクリエイティブ的には日本がまだ中心の1つだと思っていますけど、情報発信力として中心の座から滑り落ちようとしている。そんななか、日本からゲームの情報を発信することで世界中の注目を得ることができないか。そういうことを常々考えていました。

2019年10月にゲームフリークさんのお手伝いをする機会があって、「ゲームフリークひみつきち 30周年記念生特番」という生放送を手がけました。この時に日本とアメリカに同時発信するというのを、そこで初めてやってみたんです。そうしたらTwitterのワールドワイドトレンドで2位を取ることができて。

もちろんそれはゲームフリークという題材が強いというのもあるんですけど、時差の壁を越えてそういう注目の集まる力が生放送にはあるのだ、日本からの情報には価値があるのだと、改めて認識しました。

以後、機会があるごとに英語との同時実況にチャレンジし、手応えを感じてました。それと先ほどの「The Game Awards」に感銘を受けて、日本から世界全体に向けて情報を発信するということにチャレンジしたいとずっと言っていたら、斉藤さんが「インディゲームでそれをやる」と言い出したんですよ。「おいおい、話が違うだろう。それはオレのアイデアだろう」と(笑)。

斉藤氏:

アレはちょっと違うんですよ。僕はとりあえずインディゲームの生放送を、小さくてもいいからやりたいと。

小沼氏:

テーマが大変良いので、大事に扱った方が良いと考えたんですよね。どうせやるなら、なるべくちゃんとやりたい、ということを伝えました。

斉藤氏:

それで一緒にやりましょうと。

小沼氏:

その申し出はうれしかったですね。というのも、斉藤さんは、一瞬、収入が不安定な時期があったんですよね。

斉藤氏:

ドワンゴが不安定になった時に、バカーも不安定になった時期がありましたから。

|

小沼氏:

その時に斉藤さんから「僕にセーフティネットを提供してください」という話があって。「わかりました。その代わり毎週定例の会合を開いて、僕に対して企画を提案したり、いろんな人を紹介したりしてください」と。今でもそれは続いているんですが。

──僕から補足しておくと、セーフティネットというのは要するに、リュウズオフィスでアルバイトさせてくれ、ってことですよね。

斉藤氏:

そうです。ドワンゴがいろいろと組織再編する中で、僕はバカーからの給料を返上していたので。

小沼氏:

その定例会議の中で、斉藤さんがずっとゲームの話をしていて。インディゲーム、特にPCのゲームが面白いという話をされるものですから、僕もやってみたんですよ。斉藤さんが薦めるゲームをやっていく中で、1カ月につき2、300時間ずつぐらい遊んで、けっこう体調を崩すレベルでハマり込んでしまって(笑)。

『Slay the Spire』や『Frost Punk』は完全クリアしたし、『Deadcells』や『FTL』は具合悪くなるまで遊びました。『INTO THE BREACH』を仕事中に遊んでいる自分に気づいて、まあ確かにゲームを遊ぶのも仕事ではあるんですが、会社が潰れると思ったので完全クリアは諦めました。そして、これは斉藤さんじゃなくてTYPE-MOONの新納一哉さん【※】に薦められたんですが、『RimWorld』にもドハマりしたし、あとは随分前の記事を見つけて遊んだ、墓守をするゲームとか。

※新納一哉

アトラスで『世界樹の迷宮』、イメージエポックで『セブンスドラゴン』、スクウェア・エニックスで『ドラゴンクエスト ビルダーズ』など、数々のゲームタイトルを手がけているクリエイター。現在はTYPE-MOON studio BBのスタジオディレクターを務めている。

斉藤氏:

『Graveyard Keeper』ですね。

小沼氏:

あれも完全クリアするまでやり込んでしまい。「面白い」と言われたインディゲームを片っ端から遊んでいたところ、こんなに面白いのかと。さらに、世界中で遊ばれている作品もけっこうあると。

僕はもともとSteamでも遊んでいたし、別にコンシューマ至上主義というわけではなかったんですけど、市場として注目していたのは、コンシューマとスマホの市場だったんですね。

でもインディゲームは熱狂しているユーザーが世界中にいて、市場としても可能性がある。その面白さに気づいて、日本のインディゲームの市場についても勉強して。そうすると、もちろん日本にも素晴らしい作品がいっぱいあるのに、世界に向かって情報発信をやりきっているタイトルは、そんなにないのではないかという課題意識が生まれて。

そこから、先ほどの「The Game Awards」の日本版というのと、インディゲームの情報番組というのが結びついて。もちろん、インディゲームが日本だけで語れないのも分かっているので、日本のインディゲームも世界のインディゲームも日本に集めて、日本から情報を発信する。そういう発想にたどり着いたんです。

斉藤氏:

やるなら全世界対応じゃないですか、という話を2人でして。じゃあどうやって実現しようか? それにかかるコストは? となった時に「ウチで持ちますよ」と。それは僕から言ったんですけど、それはなぜかというと、この企画をやるにあたって、小沼さんからは手を提供していただく。生放送のノウハウを提供していただく。言い出しっぺとしてその隣にいた僕は、じゃあネットワークとお金を提供しますと。

「INDIE Live Expo 2020」は日本語、中国語、英語の番組を3つのスタジオで同時配信する「本気」の態勢で挑む

斉藤氏:

というか、一番の動機としては、2人ともコロナでムカついてたんですよ。「この今の状況に対して、何か一発ブチ上げたい」と。それと「インディゲームってこんなに面白いじゃん」が結びついたんです。

|

これをやることで、別に得にはならない。未来でいずれ得になるかもしれないけれど、今の時点では小沼さんもほとんど原価だし、なんなら赤字が出てるんじゃないかと思ってるし。僕も別に利益は出ないし、ウチのタイトルは2作品ぐらいしか紹介されないので、出したお金に対して見合ってはいないし。

ただ、これをやることによって起こるインディゲーム全体の発展だとか、インディゲームはこれまで日本でもいろんな伝統を生んできたというのを、僕は「ニコニコ自作ゲームフェス」などを通じて知っているので、それができるだけ広い範囲の人々に伝わるのだったら、それはすごく価値のあることだなと思って、ここにガン!と張ったんです。コロナでイラついている時に思いついちゃったので、「やるしかないですね」と。

小沼氏:

そうですね。伏線的な動機はいっぱいあったんですけど、直接的な動機は「コロナでムカついていたから」ですね。それと、僕がセーフティネットを提供していたはずの斉藤大地が、番組のコストを持つと言ってきて、なおかつ人脈も提供するという、謎のわらしべ長者が起きたのもありますが(笑)。それでやると決まったら、あとは全力で走りますと。

──先ほど説明したように、アルバイトで糊口をしのいでいたはずの斉藤さんが、具体的な金額は言わないまでも、けっこうな額を持ち出しでやるというのは、やっぱり覚悟がないとできないですよね。

斉藤氏:

そうですね。普通の生放送の10倍ぐらい手間がかかっていますから。でも幸い、半年間でリリースしたゲーム2本がどちらもヒットしてくれたので。そういう意味ではインディゲームに対する恩返しだと思っています。

小沼氏:

最初はもっとこぢんまりとやろうと思っていたんです。世界中に3つの言語で配信するというのは決めていたんですけど、なるべく自分たちの手弁当でできる範囲でやろうと。ところが、この放送の情報を発表してみたところ、世界中から凄まじい量の問い合わせが来て、これは本気でやらないとマズいなと。

もちろん本気でやるつもりだったのですが、想像を超えた期待感を受け取ったので、もともと考えていた以上に、さらに真面目にやることにしました。

具体的に言うと、日本語版の放送はもちろん真面目に作ります。外国語版は当初、手抜きというわけではないんですけど、もう少しライトにやろうと思っていたんです。つまり日本語版の放送を、中国語と英語とでそれぞれ実況放送する形でやるつもりでした。ただ、伝わってくる期待感だとか、問い合わせをいただく企業さんやクリエイターさんの真摯な態度を見て、これに応えないとダメだなと。

ワールドワイドに日本の恥をさらすことになってしまうのは避けないといけないと思ったので。それで簡単に言うと、1個の放送を作るはずが、3個作ることになっちゃったんです。

──というと?

小沼氏:

内容は同じ放送を各国語ごとに別の場所で、日本語、中国語、英語と、3つ同時に作ることになりました。日本語の放送を実況する、というスタイル自体に変わりはないのですが、ほぼ番組3つ分の規模感です。

|

斉藤氏:

つまり、最初は1つのスタジオを使う予定だったのが、スタジオが3つ必要になったんですね。

小沼氏:

なので、正直に言うとツライです。多くの会社さんに協賛は頂きましたが、大赤字です。

斉藤氏:

突然、小沼さんが「やるしかない」って言い出したので。小沼さんは男だなと思いました。

小沼氏:

斉藤さんからPLAYISMの水谷(俊次)さん【※】をご紹介いただいて、さらに水谷さんからは世界中のインディゲーム企業をご紹介いただいて。これは水谷さんのおかげというか人徳なんですけど、世界中のメディアが採り上げてくれたり、協力を申し出てくれたというのもすごく嬉しいですね。

もちろん日本のメディアも、電ファミさんをはじめとしてご協力を頂けて、たいへん有り難いんですけど、それが世界にまで広がっています。中国ではBilibili動画が全面バックアップしてくれる他、世界中のプラットフォームから配信の申し出がありました。とにかく世界各国の人たちに「面白いから応援するよ」と言ってもらえたのが、すごく嬉しいですね。

※水谷俊次

アクティブゲーミングメディアのデジタルコンテンツ部パブリッシング担当部長として、インディゲームブランド「PLAYISM」の運営を行っている。海外の傑作インディゲームを日本向けにローカライズする一方で、日本のインディゲームを世界に送り出している、現在のインディゲームシーンを支えているキーパーソンの1人。

新型コロナウイルスで失われた、世界のゲーム関係者との「つながり」を取り戻したい

斉藤氏:

先ほど「コロナでムカついた」のが一番の動機だという話をしましたけど、それはなぜかというと、僕や小沼さんは去年、海外にけっこう行っていたんですね。それでゲームを通じて海外の大勢の人と仲良くなって、2人で「こんな面白いことはないだろう」と思っていたんです。だけどコロナによって、海外の人との新しい出会い、海外での何かの出会い。それがまったく失われてしまって。これは本当にツライことなんです。人生にとって、世界にとって、マジでもったいないことで。

|

だからこのイベントを通じて、そのつながりをせめて少しでも取り戻したかったんですね。世界中にゲームを好きな人がいて、その人たちはヘンな面白いゲームを好きで、それを通じて仲良くなった絆を、なんとか取り戻したい。世界中で同じ番組を見て、「INDIE Live Expo」で検索しすると世界のあちこちからいろんな感想が出てくる、みたいなことになったらすごく面白いなと思っています。

小沼氏:

僕の中で大きなきっかけになっているのは、コロナが流行する直前だったんですけど、去年の12月に中国の上海で行われた「WePlay Game Expo」【※】なんです。そのイベントで斉藤さんがブースを出展していて、そのゲストとして僕も行ったんですね。

(画像はWePlay Game Expoより)

そのイベントは、細かいところにはツッコミどころもいろいろあったんですが、とにかく熱気をすごく感じられたんですよ。記事にもなっていますけど、人が集まりすぎて中国の公安に解散させられるということが何回もあったりして。それ自体は日常茶飯事らしいんですけど(笑)。

それはさておき、中国の人たちの熱気が本当にすごくて。最後、打ち上げのパーティに参加させてもらったんです。百数十人で大宴会をやったんですけど、これがもう底抜けに楽しかったんですね。

こっちは日本語で向こうは中国語で、みんな酔っ払っていて各国の言語でしゃべっているんですけど、なんだか通じているような気がして(笑)。それがもう忘れられないぐらい楽しくて。ゲームを通じてこんな思いができるんだ、というのを思い知ったんですよね。

そんな体験をしたのが2019年の12月で、じゃあ2020年は斉藤さんと一緒に、もっと海外に行こうよということで、クロアチアだとかドイツだとか、いろんな計画を練っていたんです。

海外でゲームを通じて、もっとそういう出会いをしたいと。それがビジネスになるかどうかは分からないけれど、何かに気づいたり、発見があったり、新しい出会いから何か生まれるんじゃないか。それが「日本のゲームを世界に」というテーマにどこかでつながるんじゃないかという希望を込めて、今年1年間は外国に学びに行こうと思っていたんです。

斉藤氏:

とりあえず海外出張を3つぐらい予定を入れていましたよね、我々は。

小沼氏:

それが新型コロナウイルスで、全部吹っ飛んだんですよ。だからその代償行為かもしれませんけど、直接対面はできない代わりに、世界の人たちとゲームを通じて出会うきっかけを作ろうと思って。その観点から言うと、今の時点ですでに予想を超えた成功がありました。

|

斉藤氏:

もうすでに、いろんなところで友情と面白さが生まれていますね。

小沼氏:

先ほどお話ししたように、海外の会社さんからも協賛の申し入れがあって。当然、英語だったり北京語だったりでミーティングをするんですけど、もちろんZoomです。直接は会ったこともないです。

誰かから紹介されたとか、メールフォームからコンタクトしてきたという会社さんとミーティングして、そこで我々の企画や考え方に「共感したので応援したい」と外国語で言われると、それはすごく感動があって。イベントはまだ終わってもいないですけど、日本から発信する最初の段階として、「まずは繋がる」というところはいったん成功できたなと思っています。

『UNDERTALE』トビー・フォックス×『東方』ZUN×Onion Games木村祥朗鼎談──自分が幸せでいられる道を進んだらこうなった──同人の魂、インディーの自由を大いに語る

斉藤氏:

『UNDERTALE』のトビー・フォックスさんからコメントを頂けることになって、そのコメントのラフを見ましたけど、みんなで感動しましたからね。今、こういう気持ちでイベントを立ち上げて良かったと思いました。僕らも背筋が伸びるような、すごくいいコメントですね。

小沼氏:

そうですね。まさに背筋が伸びるような感じですね。最初は「コロナむかつく」という勢いで始めたようなイベントですけど、日本人も含めた世界各国の方から予想以上に真面目なレスポンスをたくさん頂いて、これは損得ではなく、全力でやらないといけないなと。

日本から情報発信をする、日本から世界とつながろうとするというのは、我々以外にもやるべきだと思っているし。我々としてはこのイベントがきっかけとなって、昨年12月のWePlayで自分たちが味わったような体験を我々も提供できたらいいなと思うし、我々以外の人たちがそういったことをできる道筋やきっかけにこのイベントがなってくれたら、それはすごく良いことなんじゃないかなと思っています。

──実際問題として、日本発で海外まで届くような情報発信というのは、任天堂クラスなら単独でやれるんでしょうけど。

斉藤氏:

ニンテンドーダイレクトがまさにそうですからね。

──それ以外だと、そんなに大々的にやっている印象はなくて。草の根とまでは言わないけれど、そんなに大きくはないリュウズオフィスやワイソーシリアスからこういう取り組みが出てくるのは、客観的に見てもユニークだと思います。

斉藤氏:

日本からゲームの情報を発信する際に、日本語と英語というのはあっても、日・中・英という3カ国語に対応しているというのは、まずないでしょうね。それは我々が中国のゲームユーザーにものすごく共感したというのと、世界というのは決して英語圏だけではないというのをすごく感じたのがきっかけです。

──そういう意味でも、インディゲームのイベントの中でもすごく大勢の人に見られるイベントになるだろうという確信があって。そこはこのイベントのひとつの特徴というか、注目すべきポイントだと思っています。なので、数字的な結果も含めてどういう結果になるか、非常に注目したいですね。それでは、当日の放送を楽しみにしています。(了)

新型コロナウイルスによって、日本をはじめとする世界各国の産業が大きなダメージを受けるなか、ゲーム業界はダウンロード購入の容易さや、自宅待機に伴うオンラインプレイの高まりといった恩恵を受けて、活況を呈していると言われている。だがその一方で、当然ながら失われたものも多い。E3や東京ゲームショウと言った大型ゲームイベントは中止を余儀なくされたし、小沼氏と斉藤氏が語ったように、国境を越えたゲーム関係者の交流に関しては、少なくとも直接対面する機会が戻るのはまだかなり先のことになるだろう。

そうした国境を越えた「つながり」を取り戻すために立ち上がったのが、昔からインディゲームに深く関わってきた斉藤氏と、ゲーム番組の生放送を作り続けてきた小沼氏の2人だというのは、こうして見てみると、やはり必然だったと言える。

斉藤氏が自身のプロフィールを通じて語ってくれたように、インディゲームはそれ自体がそもそも、開発者とプレイヤーの「つながり」や、そして実況者と視聴者の「つながり」を媒介にして普及してきたものだ。そして国境を越えたつながりを生み出す上において、インターネットの生放送は最も効果的なメディアである。

「INDIE Live Expo 2020」は、この番組でどんなタイトルや新情報が発表されるのかというのも気になるが、それだけでなく、この番組を通じていったいどんな新しい「つながり」が生まれるのか、その点にも大いに注目したい。