坂口博信氏率いるミストウォーカーによるApple Arcade向け完全新作RPGゲーム『FANTASIAN』(ファンタジアン)。“古き良き”RPGのスタイルを踏襲しながらも、背景をジオラマで表現するといった新しい試みに挑戦するなど、懐かしさと目新しさが同居するユニークな作品に仕上がっている。

|

2021年4月にまずは前半部分(それでも、20〜30時間ほどのボリュームだ)が配信された本作だが、内容についての評価も非常に高く、スマートフォン向けのゲームらしかぬクオリティに称讃を送るプレイヤーも少なくない。

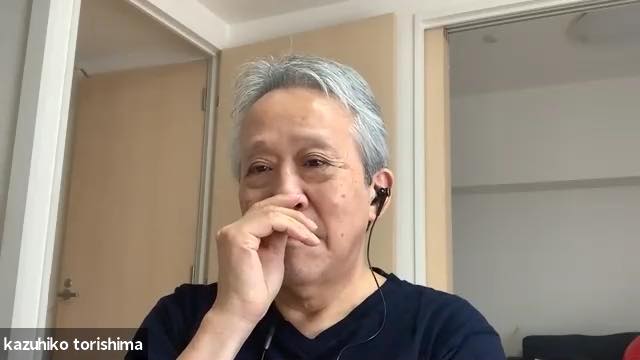

白泉社相談役・Dr.マシリトこと鳥嶋和彦氏も、実際にゲームを遊んだプレイヤーの一人で、すでに前半部分はクリアするところまで終えているという。

鳥嶋氏といえば大のゲーム好きとして知られ、自身が担当した漫画家の鳥山明氏を起用して「ドラゴンクエスト」シリーズを仕掛けた人物でもあり、坂口氏とは、『クロノトリガー』を一緒に仕掛けた戦友でもある。そんな鳥嶋氏と坂口氏の出会いは『ファイナルファンタジーIII』(以下、FFIII)発売当時に遡る。『FFIII』について話がしたいと鳥嶋氏から呼び出され、その席でダメ出しを受けた……というエピソードはあまりにも有名な話だ。

そこで編集部では、鳥嶋氏に『ファンタジアン』をプレイした感想を語っていただくと同時に、あの頃のように、鳥嶋氏から坂口氏に”ダメ出し”をしてもらおうという主旨で本対談を企画してみた。古き良きRPGを踏襲した『ファンタジアン』だからこそ、この対談に意味があるのではないか。『FFIII』から31年。果たして鳥嶋氏は坂口氏の最新作にどんな感想を抱いたのか?

坂口氏は折に触れ「『ファンタジアン』は遺書である」と語っている。その言葉の真意や本作に込めた思いについても触れていきたいと思う。また、ふたりの出会いのエピソードに改めて触れると同時に、ジャンプのヒットの法則や、鳥山明氏を起用した『クロノ・トリガー』の開発秘話についても大いに語っていただいた。

なお、本企画はAmazonのオーディオブック「Audible」との連動企画である。音声版も配信中なので、そちらも楽しんでいただきたい。

聞き手・後書き/TAITAI

文/みかめゆきよみ

編集/クリモトコウダイ

鳥嶋和彦が『ファンタジアン』に感じた“坂口節”とは!? 坂口博信が「遺書」と語った真相に迫る

──『ファンタジアン』を鳥嶋さんも遊ばれたということで、まずはその感想をお聞かせください。

鳥嶋氏:

かなり面白かった。始めたら2日間でほぼやり切っちゃった。坂口さんは「一周して自分のテイストが新鮮に受け止められているのでは?」って言ってたけど、僕は謙遜じゃないかって。僕自身は「ウケるものはちゃんとウケる」と思っているんです。『ファンタジアン』は骨格がしっかりしていて、キチっと作り込まれていて、非常に肌触りがいいというか。

「ドラクエ」制作時に堀井(雄二)さんが「ゲームで一番難しいのは実はバランスなんだよ」って言っていて。特にバトルのバランスが大事で、プレイヤーを前のめりにさせる数値をどうやって調整していくかがクリエイターの腕だという話があってね。『ファンタジアン』はそこがすごくよくできているなと。特に中ボスの絶妙な強さがね。初見では勝てないけど、レベルアップをして考えて挑むとギリギリ勝てる。そこに引き込まれて一気にやっちゃった。

|

坂口氏:

ありがとうございます。

──おや、これは予想外(?)に褒め殺しですね。これまで手がけられたゲームでこんなにベタ褒めされたことはありましたか?

坂口氏:

ないですね。ちょっとこそばゆいです(笑)。これまでバトルはゲームデザイナーが作っていたんです。プログラムをして、その上で動く簡単なスクリプトを作ってもらって、数値だけで調整して。今回は幸か不幸か企画マンが途中で抜けちゃって。だからディレクターであるメインプログラマーと、バトル担当のプログラマーが直にプログラムしているんです。ボス一体ずつプログラムしちゃうみたいな。それでいつもより入念にできているというか。行動は一見これまでと一緒にも見えますが、行動アルゴリズム的にはものすごく凝ったことをやってくれて。そこが本当によかったです。

|

鳥嶋さんもおっしゃってたけど、本作は作りがオーソドックスすぎるんです。鳥嶋さんは骨格がしっかりしてると言ってくださったけど、作っている最中は「作る意味あるのかな」って不安に思ってましたね。今までは何か新しいものを作らなきゃって思っていて。ハードウェアが進化しているんだから、絵も音もシステムも見たこともないものを作らなくてはって思いながら走ってきたから。今回は初めて大昔やっていたことに戻って作った感じです。

鳥嶋氏:

でも、手ごたえはあったでしょ?

坂口氏:

そうですね。不思議なんですけれど、RPGって昔はアメリカにはウケなかったじゃないですか。今はアメリカでウケているんですよ。『ファンタジアン』は、いま日本の3倍くらいの人がプレイしてくれていて。ようやくあの頃の「FF」や「ドラクエ」がやっていたことを理解してくれる人たちが増えてきたのかなと思ってます。

鳥嶋氏:

「ドラクエ」の話になるんだけど、日本であれだけ売れたときにアメリカで『Dragon Warrior』ってタイトルで出したら全然ウケなくて。当時のプロデューサーの千田さん【※】が出した結論は「鳥山明さんの絵が子供っぽく受け取られている。リアルな絵にしたいから鳥山さんの絵を変えたい」と。

※千田さん…千田幸信氏。元スクウェア・エニックス取締役。「ドラゴンクエスト」シリーズのプロデューサー。I~VIIまで担当。

坂口氏:

それはいかがなものか(苦笑) だって「ドラゴンボール」は大ウケじゃないですか。

鳥嶋氏:

僕は「いいですよ、だったら今後『ドラクエ』から引きますから」って言ったんですけどね。

坂口氏:

怖っ!

鳥嶋氏:

この間、千田さんが挨拶にみえてスクエニを辞めたっておっしゃってたから言ってもいいかなって(笑)。

坂口氏:

「ドラクエ」も今改めてアメリカ市場に出したらいけるんじゃないですか?

鳥嶋氏:

その理由はどのへんにあると思います?

坂口氏:

推測でしかないんですけれど、今は一人称視点のFPSが主流で、ちょっとファンタジーっぽいゲームがあってもアクションじゃないですか。反射神経を持ってる人じゃないと上手くやれない。あとオンラインの対人戦が多いので、そこにストレスを感じている人がいるんじゃないかと。今のゲームシーンから外れちゃったゲーマーがアメリカには蓄積されてるんじゃないかなって。その人たちにフィットしたというか。

|

鳥嶋氏:

それを聞いて『ファンタジアン』がなぜ前のめりに遊べるのか、他のゲームとは何が違うのかがわかったというか。ゲーム全体が“やりこんでいる人”を相手に作っている感じがする。狭いところで濃いファンに向かって作っている感じがして。今、「今日は2時間くらいがっつりプレイしてまた明日やろう」って感じのゲームはありそうでないんじゃないかな。

──ハイパーカジュアルだとかスマートフォン向けのゲームは逆にライトに寄せてるので、両極端という感じがしますね。『ファンタジアン』は、ちょうどその中間のいい具合のところに刺さったのかも。

坂口氏:

ただ、今回は全然そういうのを狙ってなくて、素直に作っただけというか(笑)。だから逆に恥ずかしい。

鳥嶋氏:

そう? 僕は坂口さんらしいゲームだと思った。ところどころニヤっとして「なるほどね」って。いろんなクリエイターを集めて共同作業していても、坂口さんのゲームだってわかる。匂いとか肌触りに“坂口節”が至るところに出ているから。

──ここで言う“坂口節”って具体的にどういうものですか?

鳥嶋氏:

困難に立ち向かって、ポジティブに冒険していくところかな。主人公にパッションというか、熱があるところだよね。それはキャラクターの絵が変わっても一緒だなって。僕はどんなにビジュアルが作り込まれていてもキャラクター付けに疑問を感じると熱中してプレイできなくなっちゃう。さっき「骨格がしっかりしている」と言ったのは、主人公のキャラクターに迷いなく乗っかって遊べるからそう思ったのかも。

|

坂口氏:

“記憶喪失”ってゲームでは禁じ手というか、ありきたりというか。主人公の生い立ちを説明する必要がない手っ取り早い方法じゃないですか。だからあまり使ったことないんですけど、今回は使っちゃおうと(笑)。

──なぜ、そういう禁じ手を『ファンタジアン』では使おうと思えたのでしょうか?

坂口氏:

今回は本当に“売ろう”という気がなくて。本作は、Appleさんが取り扱ってくれるのもあって、「大事に扱ってもらえるかな」って思って引き受けたんです。5年10年経ってもライブラリの一角に残っていて、その頃に気になった人が遊べるというか。だから、そういう意味でも「ちょっと遺書を残させてもらおう」ってノリだったんですよね。

鳥嶋氏:

そうか。だから、山っ気みたいなものは感じられなかったのか。

──他のインタビューでも「今回が引退作」と答えてますけれど、なぜそう思ったのでしょうか? 鳥嶋さんはそれをご存じでしたか?

鳥嶋氏:

そう坂口さんが言ってたのを聞いていたかもしれないけど記憶に残っていない。本気にしていないからだね(笑)。みんなを驚かせて楽しんでいるんだろうなって。そこが坂口さんのズルいところで、人の反応を見ている。「遺書」って言い方はしたけど、「区切り」の方が正しいと思うね。これで終わるって考える必要ないんじゃない?

坂口氏:

たしかに、これで作る気力を失っておしまい、ではなくて。ただ、いいチャンスなので自分にとってメモリアル的なものを作らせてもらっちゃおうかな、みたいなところはありました。

|

鳥嶋氏:

区切りの時にまとめたいって気持ちはわかるし、振り返ることにもなるよね。「遺書」というよりも「卒業アルバム」なんじゃない?

坂口氏:

これで中学卒業的な(笑) 。卒業アルバムを作った時点で終わった気持ちになりますもんね。

『FFVII』『クロノ・トリガー』──“本流”を意識しなかったからこそ構築できた坂口流の“本流”ゲーム

鳥嶋氏:

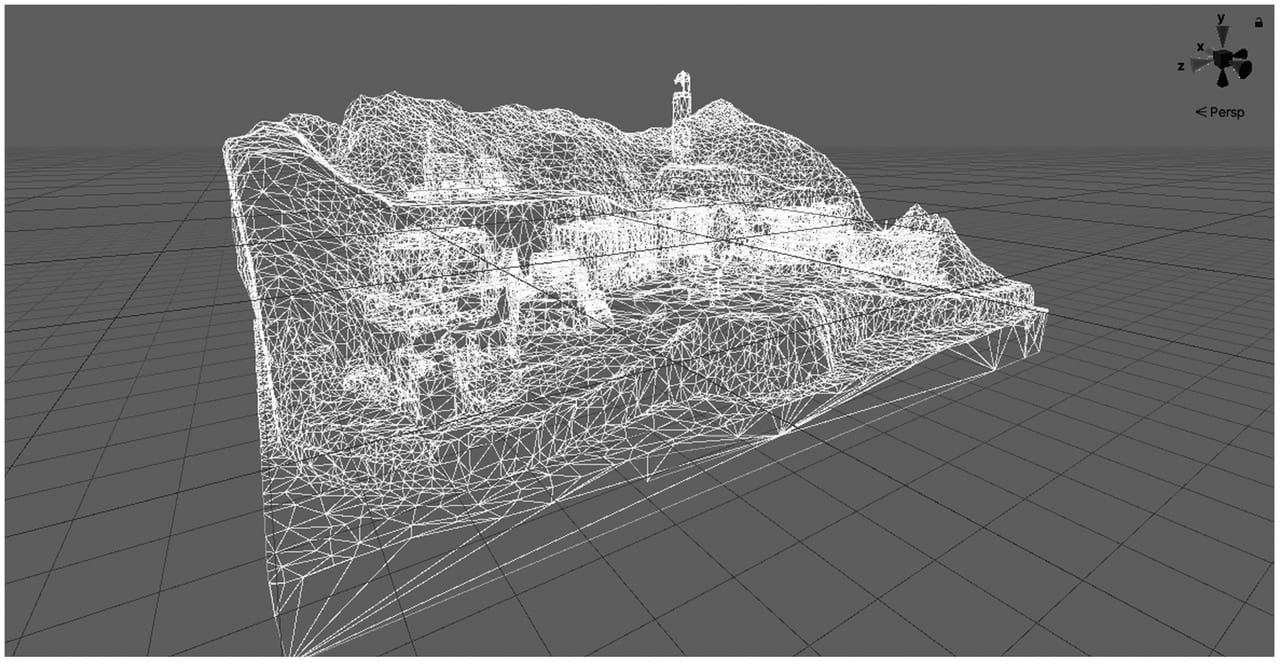

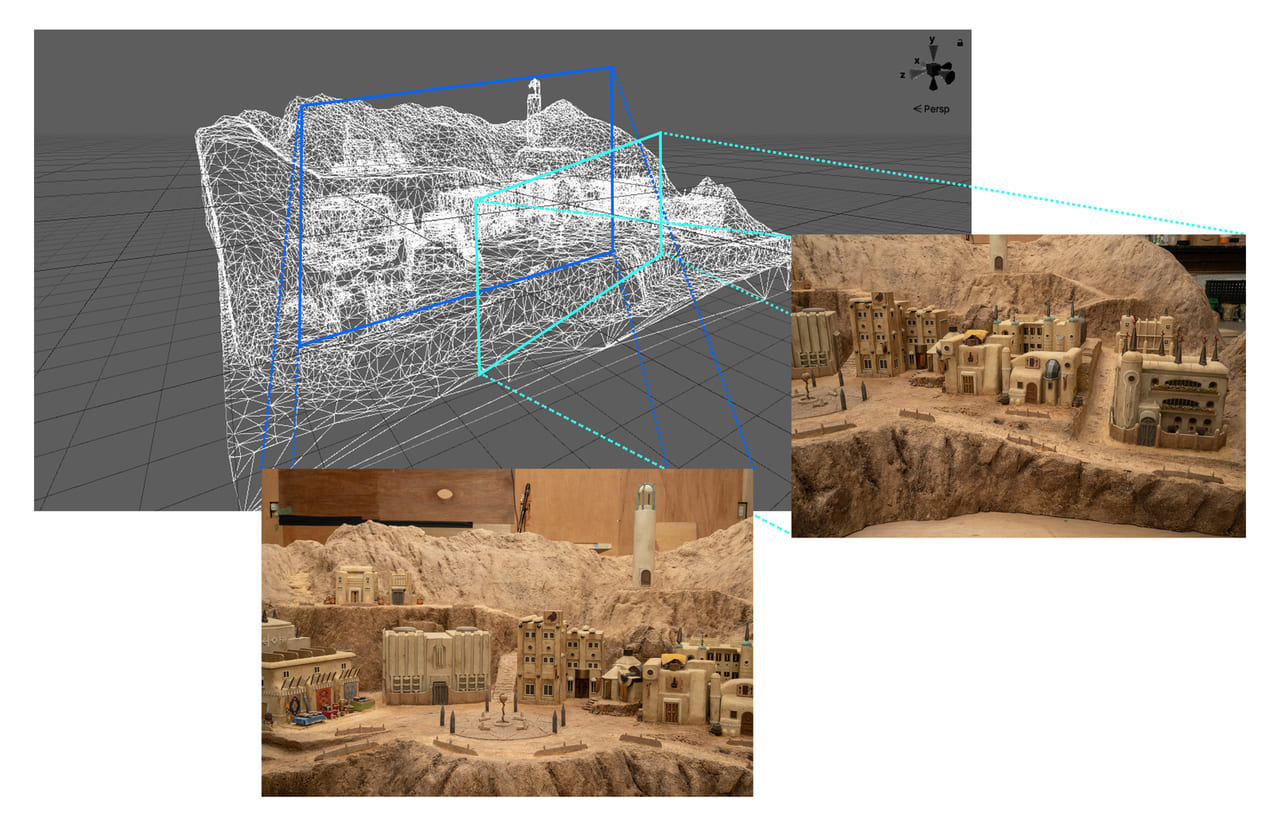

数年前に坂口さんの仕事場に行ってジオラマを見せてもらったんだけど、そのときの坂口さんの様子がすごく嬉しそうで。

坂口氏:

ジオラマを作って、実物が目の前にあるって不思議な感覚でした。今までのゲーム作りとは全然違う楽しさがありましたね。

鳥嶋氏:

どうしてジオラマでいこうと思ったの?

坂口氏:

その前に『テラウォーズ』【※】ってゲームでジオラマ表現することはやっていたんです。『テラウォーズ』はキャラクターをコマ撮りのストップモーションにしたかったので、背景はオマケで。結果的にキャラクターはCGじゃないと細かいリアクションが取れなくて、ゲームとしてはそこまで行けなかった。

で、手元にあった背景を使って実験してみたら「背景がジオラマの方が面白そうじゃないか」という発見があったんです。

※『テラウォーズ』…2019年7月1日配信、2019年12月24日にサービス終了したiOS/Android向けタワーディフェンスゲーム。キャラクターと背景をクレイモデルで表現。

鳥嶋氏:

ジオラマをカメラで撮ったものを見せてもらったんだけど、あまり作り込まないほうが感じが出るね。さらに出来上がったものを見ると暖かいというか、体温が出るというか。フルCGだと境界線があって入っていけない感じがあるんだけど、ジオラマにはそれがなくて新鮮でしたね。

|

坂口氏:

ジオラマでは「手抜きだろ」って造りのほうがいざカメラで写してみると味があって。絨毯の端っことかが丸まっているほうが面白いというか。これも狙ったというよりはやりながら偶然落とし所が見えた感じでしたね。

|

鳥嶋氏:

今作には欲がなかったと言うけど、それでも坂口さんらしさを感じるのは、「新しいことをしたんだよ」というのがジオラマという形で出てきたからだね。そのへんも含めて坂口さんらしいゲームだと思いますよ。新しいチャレンジをしているから。

坂口氏:

確かに新しいといえば新しいけど、決して本流ではないという感じもあって。ちょっと異色なものになっちゃうじゃないですか。商売魂としては方向性が違うんですよ。

鳥嶋氏:

言葉を返すようだけど、坂口さんが作ってきたものが本流だったとは思ってないよ(笑)。ファミコンやスーパーファミコンのときにいろんなゲームが出てきたけど、あの頃は本流とか売れ線を意識しないで、自分たちが作りたい世界を形にするとどういうものになるんだろうって考えてたと思う。もちろん売れてほしいとは思っていただろうけど。

坂口氏:

あの頃はいろんなものが出てきましたね。松野(泰己)のやつ【※】もそうだし。びっくりさせられましたもんね。最近はハードも進化してみんな高精細になりましたよね。『ファンタジアン』はそこに乗ってないから本流じゃないって気持ちなのかも。

|

※松野泰己

1965年生まれのゲームクリエイター。1989年にクエストへ入社後、「オウガバトル」シリーズを製作。『タクティクスオウガ』を完成させるとクエストを退社。当時のスクウェアに移籍してからは『ファイナルファンタジータクティクス』や『ベイグラントストーリー』を手がけた。

鳥嶋氏:

本流もそうだけど、漫画で言うところの「王道」もものすごく嫌な言い方で。そんなものはないって思う。そのとき一番当たっているものが本流であり王道だから。そもそも本流を目指した瞬間に今あるデータや過去のデータを元に作っているだけだから、実はズレているんじゃないかって。

──それでいうと、『FFVII』のサイバーパンクっぽい世界観は当時珍しかったと思うんですけど、当時は挑戦的だという自覚はあったのでしょうか?

坂口氏:

あれってCGなんですけれど、初代PSってそんなにポリゴン数が出せないじゃないですか。だから自然物を作るのが大変なんですよ。だけど列車は長方形でいいから楽なんです。あまり言うと夢が壊れちゃいますけど(笑)。サイバーパンクじゃないと作れなかったんですよ。

鳥嶋氏:

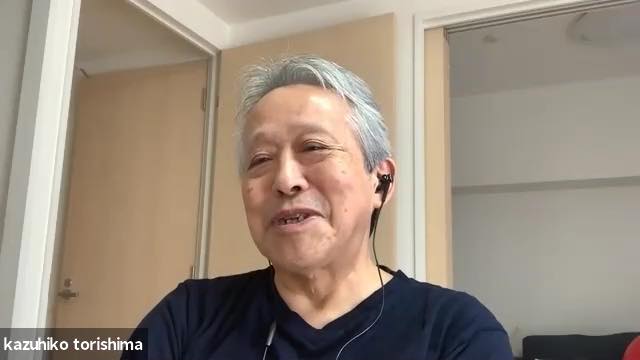

その辺の坂口さんのドラスティックな割り切りがらしいなと。それで言うと『クロノ・トリガー』【※】で堀井さんと鳥山さんを使って「ドラクエ」じゃないものをどう作るか考えていたときに、坂口さんから「ロボットを入れる」と提案があったときはなるほどと思いましたよ。坂口テイストとしてロボットを入れて世界観を作っていくというのを感じましたね。

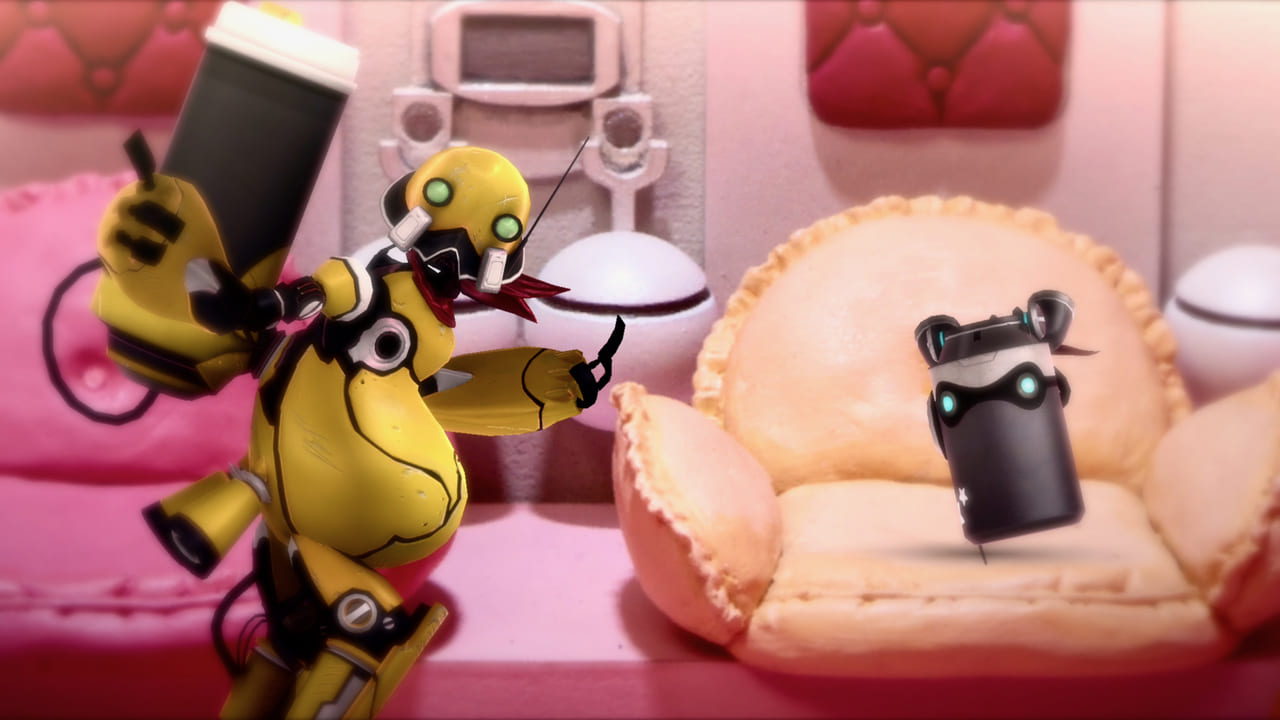

(画像はCHRONO TRIGGER クロノ・トリガー | SQUARE ENIXより)

坂口氏:

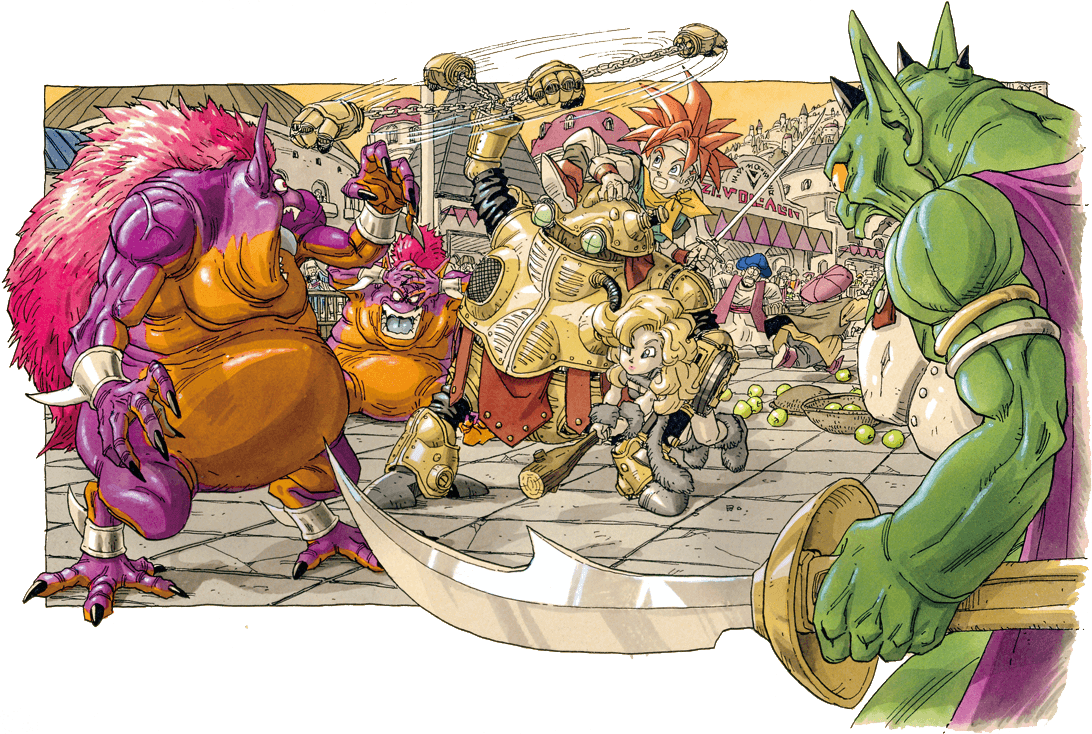

『Dr.スランプ』って、表紙に鳥山さんの高精細なメカが描かれていることが多かったじゃないですか。あれに強く惹かれてました。漫画自体の展開や設定と離れた独自の世界を感じつつ、それはドラクエにはテイストとして入っていない。であれば、そういった鳥山さんの別の色を取り入れさせてもらおうかなと思いました。

鳥嶋氏:

そういうことか!

坂口氏:

「鳥山さん、本当はこっちがやりたいんじゃないか? 」と。

鳥嶋氏:

坂口さんのその狙いは鋭くて、『Dr.スランプ』の連載の時に僕が本人に言ったのは、「中身には口を出すよ」って。でも表紙は作家のものだから基本的に好きに描かせていた。『クロノ・トリガー』の発注でロボットがきたときはものすごく喜んで描いていましたね。ところでびっくりしたんだけど、『クロノ・トリガー』は平成で一番評価されたゲームなんだっけ?

──そういう感じのランキング企画、みたいなものはたびたび話題になっていますね。『クロノ・トリガー』は、常にトップ3に入るような、ファンの熱が高い代表的なゲームだと思います。

坂口氏:

熱いですよね。ヨーロッパのユーザーが勝手に『2』を想像してドット絵のゲーム画像を作っているんですけど、すごくよくできているんですよ。この人にコンタクトをすれば作れちゃうかなと思ったくらい(笑)。

新たな才能とジオラマ制作会社とともに作り上げた、ジオラマが主人公のゲーム

鳥嶋氏:

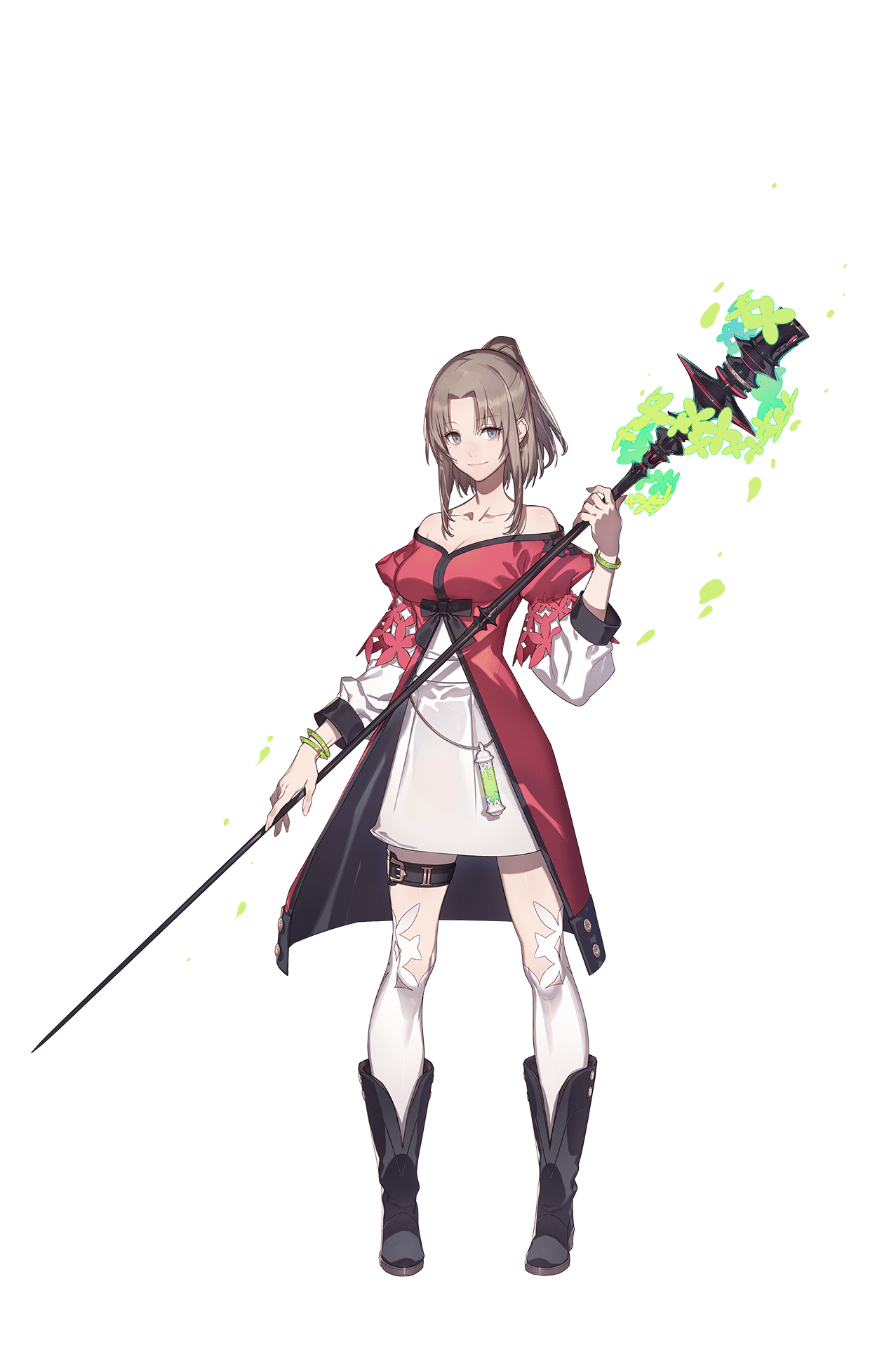

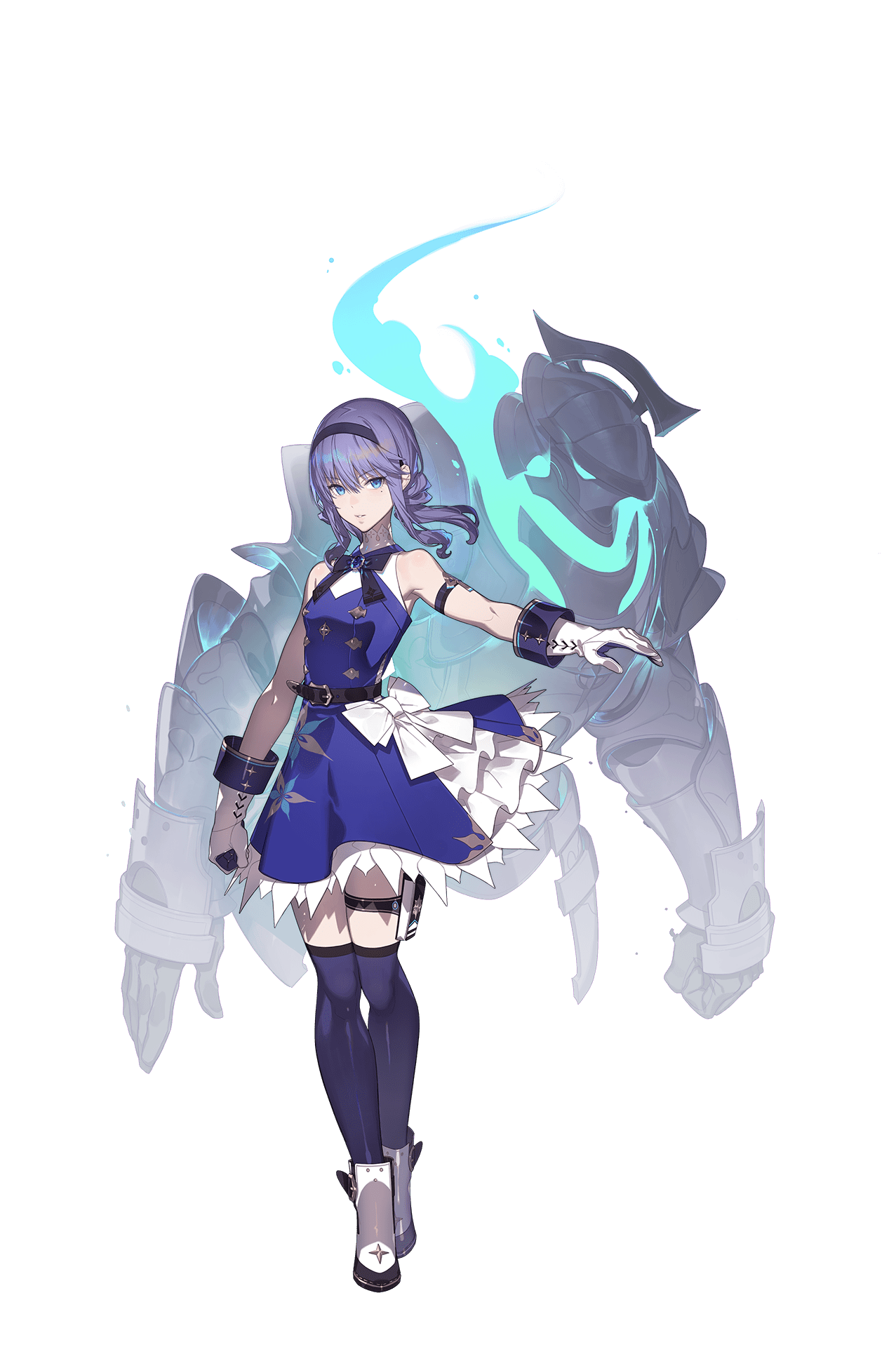

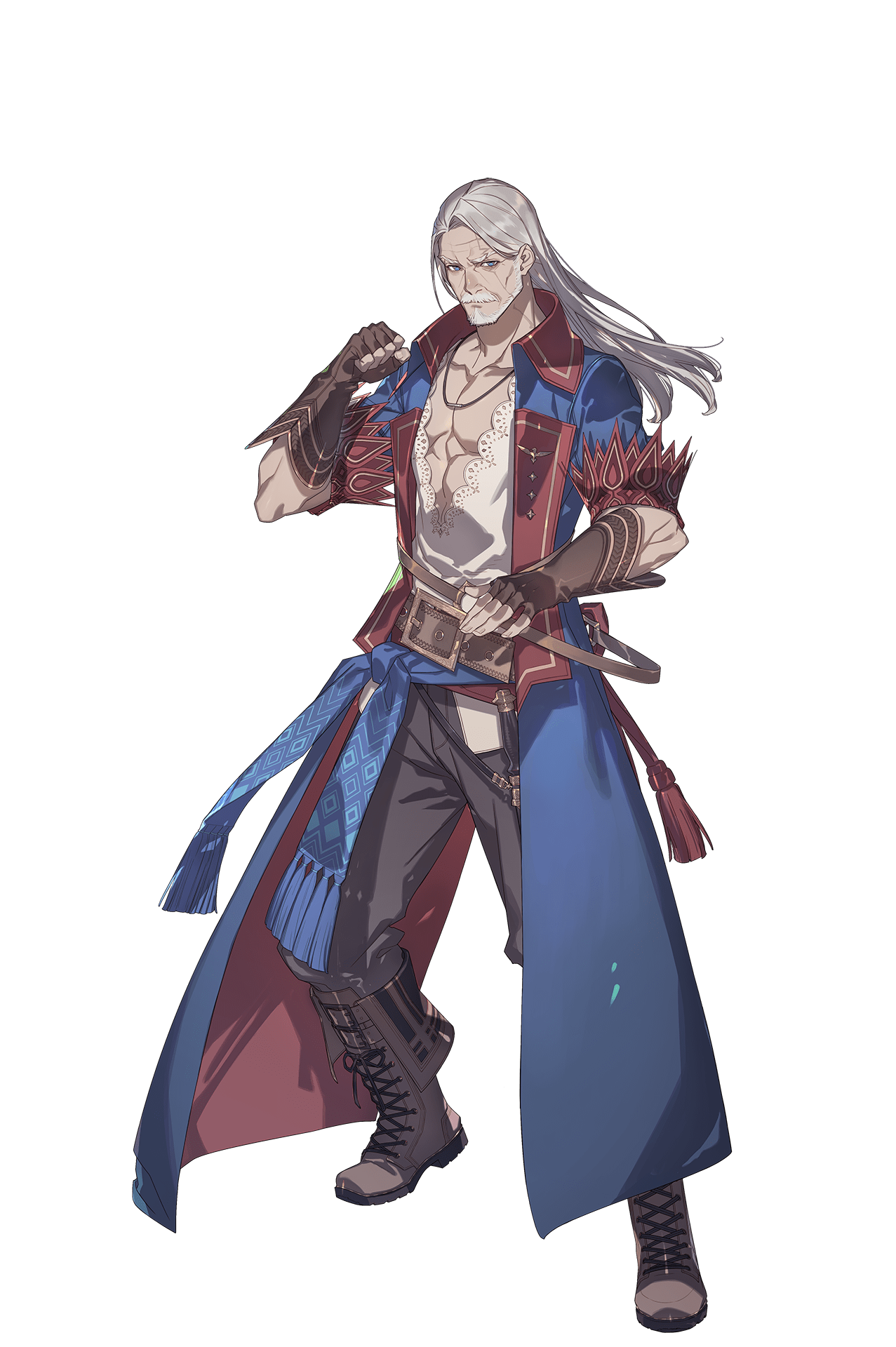

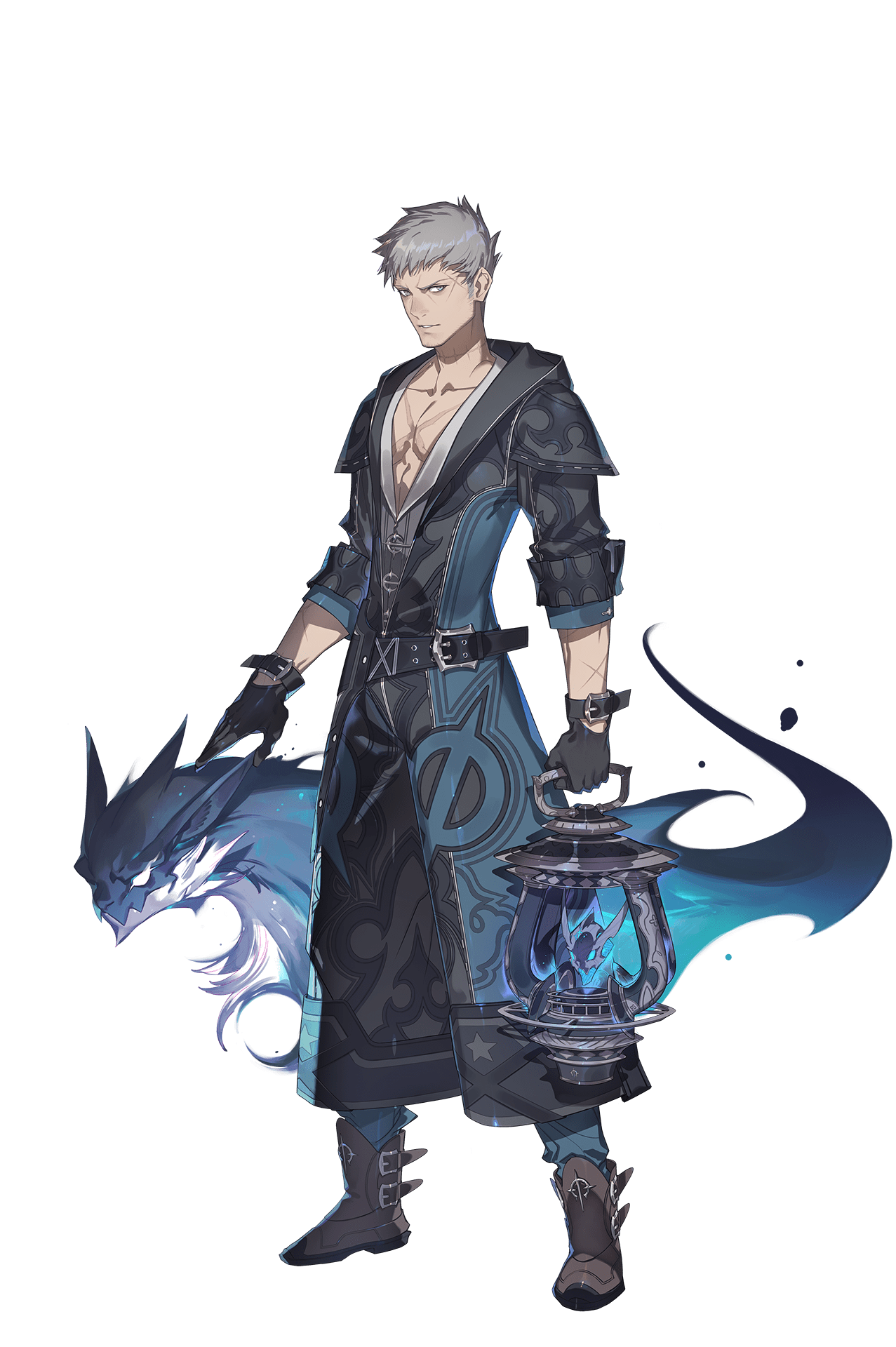

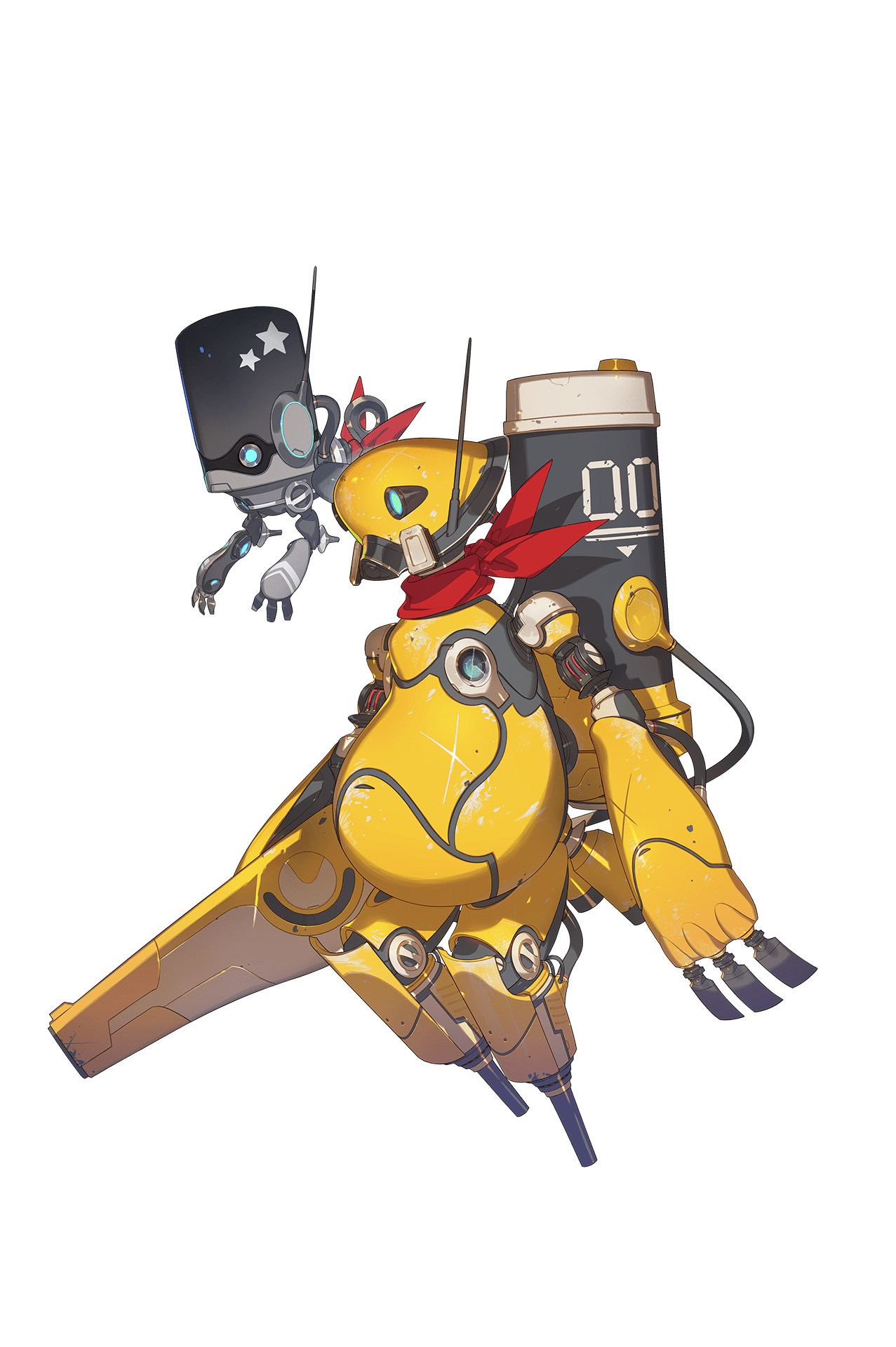

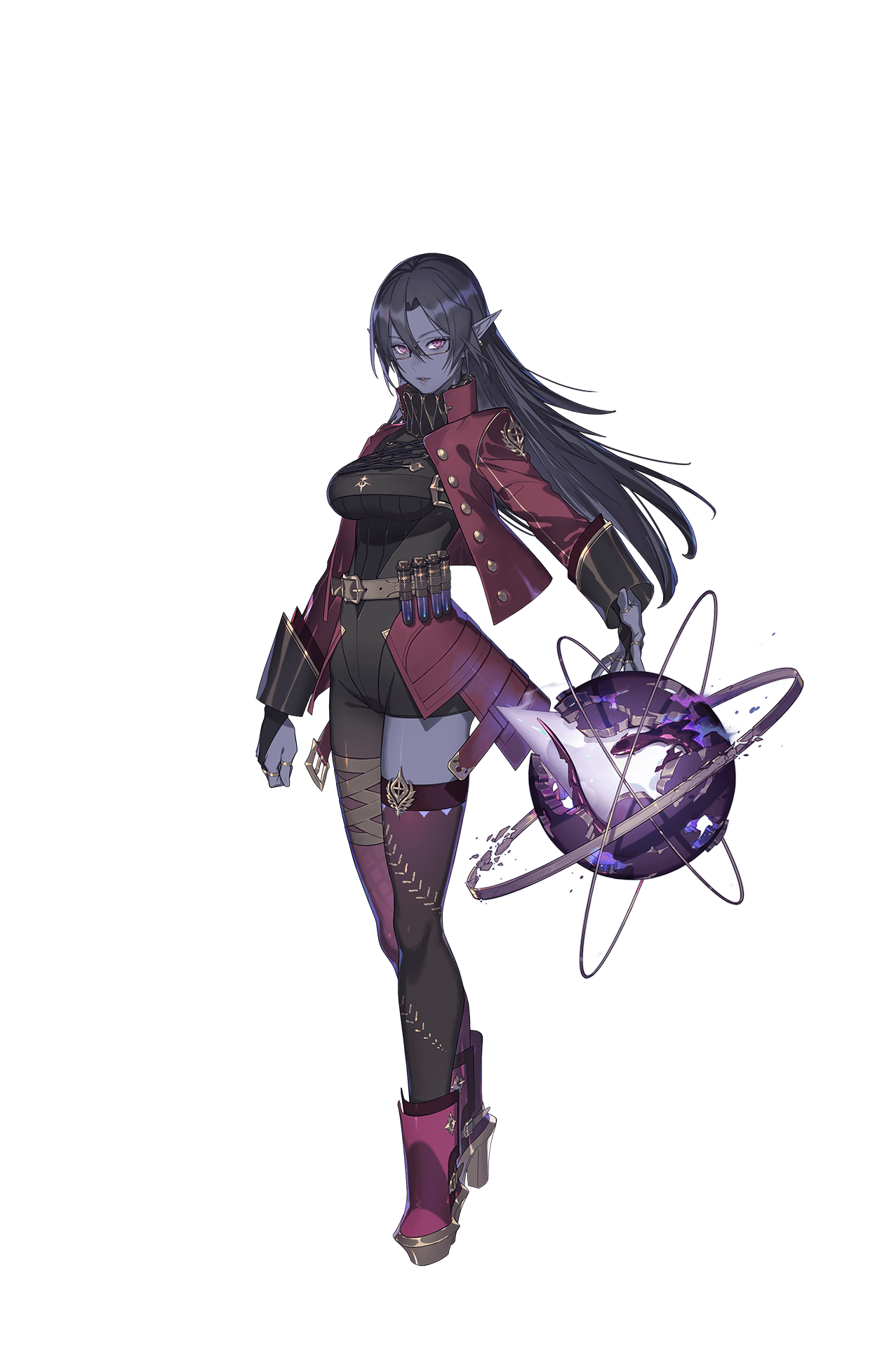

今回はキャラクターデザインに新しい人を起用していますよね。

|

坂口氏:

新人で、藤坂【※】の下についてたやつなんですけど、日本画を勉強していた若い子です。

※藤坂…藤坂公彦。『ラストストーリー』や『テラバトル』シリーズのキャラクターデザインを担当した。

鳥嶋氏:

日本画か。そうするとあのキャラクターが理解できるな。「遺書と言いながら結構狙ってるな」と思ったのは、主人公が非常に美形な青年で、男性とも女性とも取れるんですよ。

坂口氏:

彼自身がそういう性格だというところもあって、あのような主人公に自然になったという感じですね。

鳥嶋氏:

坂口さんにいつも感心するんだけど、新しくゲームを作るたびに新しい若い人を抜擢して仕事を任せるじゃないですか。だから、今回はどういう人を連れてくるのか興味がある。その人がやってきたことに対して、そのときどきの坂口さんの感じ方が出るので興味深いなと。例えば『FFV』のときは北瀬(佳範)さんとか、『FFVII』は野村(哲也)さんとか。スクウェアに行ってゲームの紹介をしてもらうときに「鳥嶋さん、今回はこういうスゴイやつが加わったんですよ。天才ですよ!」って紹介してくれるのが楽しみでね。次はどんな天才を連れてくるんだろうって。

坂口氏:

北瀬は映画を目指していたし、ゲーム業界で演出を専門に勉強してきている人があまりなかったので、その血が欲しかった。野村は『FFVII』以前から彼の絵が大好きだったんですけど、ちょうど『FFVII』でハードが切り替わって代替わりするのでチャンスかなと。

今回のキャラクターデザイナーの起用はこれらとは全然違っていて。『ファンタジアン』はジオラマが主人公だと思っているので、キャラクターは脇役でいいなと思っていたんです。あんまり言うと描いた本人が怒っちゃうかもしれないけど(笑)。

鳥嶋氏:

ジオラマと戦わないキャラクターがほしかったのね。

坂口氏:

そうなんです。まずキャラクターに目が行くんじゃなくて、背景に同化しているというか。でも何でもいいってわけじゃなくて。彼の日本画ルーツの凹凸のないキャラクターがよかった。風に流されちゃいそうなキャラクターじゃないですか。あれがかえっていいのかなって。

鳥嶋氏:

主人公はジオラマって言ってたけど、数はどのくらい作ったんですか?

坂口氏:

細かいバリエーションをのぞくと160くらいですね。総勢150人くらい、10社前後にお願いしました。日本中にHOゲージ【※】の会社がありますし。HOゲージの会社って個人のお客さんが多いんですって。そういうところもあれば、昔から「ウルトラマン」や「仮面ライダー」などの特撮や実写映画と付き合ってきた老舗もあるし。ドールハウスの会社とか、いろいろあるんだなって思いました。

※HOゲージ…鉄道模型における規格区分。

鳥嶋氏:

でもゲームの画面に出てくる形での発注って、相手側も驚いたんじゃないですか?

坂口氏:

うちの企画マンがそれぞれ担当を持ちながら出向いたのですけど、なかなか掴んでくれないんですよ。最終形も見えないし。何をどう作ったらいいんだみたいな。途中からデジタルで画面に取り込んだものを見てもらって反応が変わりました。自分達が作ったものが半永久的に残るじゃないですか、それを嬉しがってくれたのと、キャラを乗せると静止物だったジオラマが命を吹き込まれるというか、それがすごく嬉しいらしくて。

鳥嶋氏:

一度感覚を掴むとモチベーションになって楽しかったんじゃないかな?

坂口氏:

そういう時は大体よい方向にいくんです。頼んでないことまでやってくれるので。スケジュール的には「おいっ」って思うこともありましたけれど(笑)。船とか、中に全部隔壁があって、断面図を出しても恥かしくない造りになっているんです。でもほんとにいらないって思って(笑)。

|

鳥嶋氏:

でも作る人のこだわりというか、出てこない内側があるから外側をイメージできるというところもあるだろうから。

坂口氏:

実写映画の戦艦や、飛空挺などをつくっていた職人さんなので。「実在したものと同じ重厚感を出すために中まできっちり作る」とおっしゃってましたね。構造物として構造を合わせていく、みたいな。だから逆にもったいなかったですね。外装を貼ると中が見えなくなってしまうので。壁つけない方がかっこよくないですか? って(笑)。

鳥嶋氏:

そこで壁をつけないですむようにシナリオを変えなかったんだね。

坂口氏:

「船を爆破して中身を見せよう」て言ったんですけれど、それは本人とスタッフに止められました(笑)。

鳥嶋氏:

「特撮の爆破シーンをどう作るか」という番組でいろんなテクニックがあるのを知って感心したんだけど、今回もそのへんがうまいですよね。昔は特撮といえばミニチュアジオラマが当たり前で、今はCGになったけど、坂口さんを含めてまた元に戻ってきているのが興味深いね。

|