PBMに憧れ指をくわえて見ていた思春期の自分へのリベンジとしての『FGO』

中川:

これは個人的な実感なんですけど、PCにせよTRPGにせよ金銭的・家庭環境的な事情で「ない」条件があると、かえってゲームのクリエイティブを触発する部分もあったかなという気がしていて。たとえば僕らの小学生当時にはTRPGという概念を知らずに「ドラクエ」だけはやっている子が多かったので、塾の友達とかと一緒に授業中に「スライムが出たぞ、どうする?」とかノートの切れ端とかで勝手にTRPG的な遊びを始めてたんですよ。コンピューターがない中で、想像力を膨らませて「持ってない」環境を補おうとする感覚が、僕らの世代は結構あった気がするんですよね。

奈須:

そうですね。当時のコンピューターゲームはグラフィックがまだまだ発展途上だったので、あらゆるものを自分の想像で補完していた。一方、今のユーザーは初手から最先端のものに触れられるので、わざわざ想像力を働かせる必要が無い危険性がある。もちろん、今の環境で初めて可能になる創作力もあると思うので「昔は良かった」と言う話ではないんですが、こと妄想力に関しては、あの頃のゲームユーザーはたいへん鍛えられていたと思います。

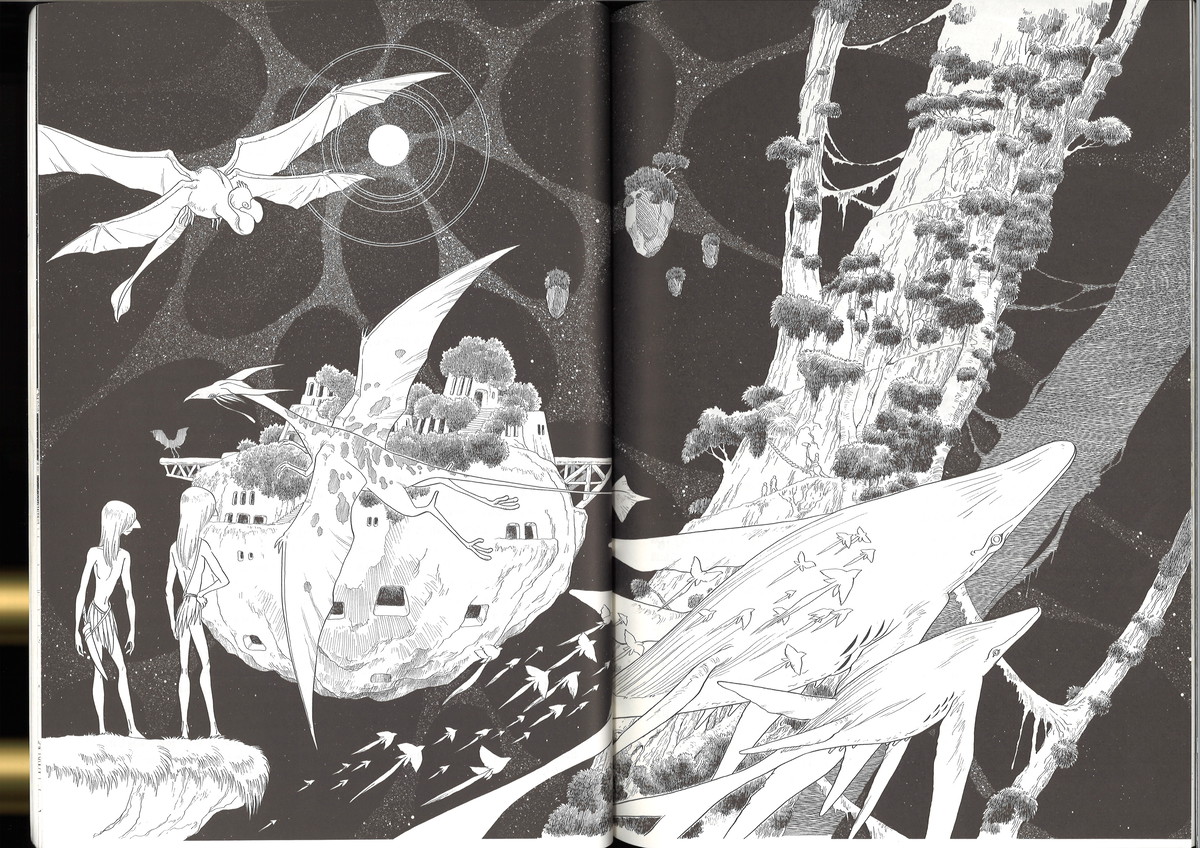

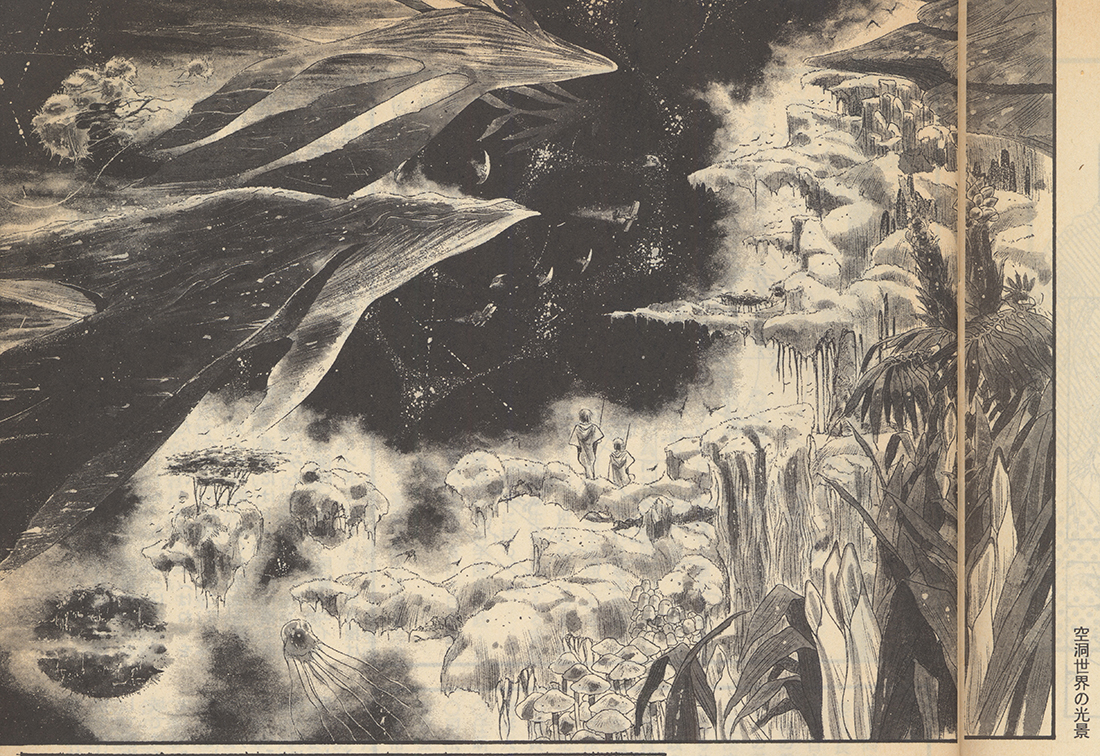

その上で、そういう自分たちならどうするか、もっと面白くするには何が必要かという創意工夫の延長としても、「蓬萊学園」の舞台はあまりにも早すぎた。今読んでさえこの情報量は手に負えないのに、それを当時最高峰の頭脳の人たちが狂気じみた熱量をかけて作り込んでいたというのは、本当にすごいことです。今日のインタビューのために中津さんから1週間ほど前、PBMアーカイブスさんがデジタル化された資料一式を送っていただいたんですが、異常にデータも重くて解凍するのに3分もかかるんですね。「どんなデータなんだろう?」と思ってたら「蓬萊タイムズ」(PBM版『蓬萊学園の冒険!』のゲーム内雑誌)一式で、「これがデータで手に入るなんて!」なんて喜んでたんですが、「あれ、まだあるぞ?」と。それがTRPG版『蓬萊学園の冒険!!』の追加キャンペーンにある地下空洞世界「月光洞」のサプリメントで、「ちょと待って、こんなことやってたの!?」と本気で驚きました。たった1年のキャンペーンなのにここまで作ったのかって。「こんなの実際のゲームで3割も使わないだろ!?」と。狂気の沙汰であると同時に、20年越しに、やはり最高峰だったんだ、と思い知りました。

(画像は「【ゲームの企画書】リアルを舞台に数千人規模でゲーム…そんなのは約30年前に存在した! 「蓬萊学園」狂気の1年を今こそ語りあおう」より)

中津:

まさに。遊演体自体は慶応大学のボードゲームサークルであるHQ(Head Quarter Simulation Game Club)[xvi]が母体になっていて、ありとあらゆる分野の本をみんなが読んでいたのに加えて、特に月光洞は『冒険!』でプレイヤーのゲーム目標として提示された「地球最後の秘宝」の正体という位置づけでした。そこに棲む生物の生態系や人類の民俗文化、それに地球の内部に空洞世界があることを理屈づける物理法則まで、一部はプレイヤーがゲーム中に設定制作に参加するかたちで徹底的に作り込んでいきましたからね。パッケージとして発売されたTRPG版の設定は、その1年の成果が凝縮された卒業文集みたいなところもあったので。

[xvi] 慶應義塾大学公認。のちに遊演体に所属する門倉直人や有坂純、「ウォーロック」創刊編集長の多摩豊らが所属し、日本でのTRPG文化の黎明期を支える人材を輩出した名門として知られる。

奈須:

「この人たちの想像力と構成力を前にすると、自分なんかまだまだだな」と、今でも打ちひしがれてしまう。こちらもワールドメイクをする側だからこそ、あの時代の濃密な熱量と空気感には抗えないというか、完全降伏するしかない。これは日本のゲームとか物語エンターテインメントを手がける人のバイブルというか、至高の頂点としていつまでも語り継がないといけないのだなあと改めて思います。

当時のPBMって、今みたいにSNSでバズってるトレンドを追いかけるとか、世間で騒がれてるメジャーな話題とかには目もくれず、自分から地獄に飛び込むような人間じゃないと辿り着けないような魔境だったんですよ。その魔境の中でも『冒険!』は最高峰の魔境だったので、資料を見せていただいて改めて「あぁ、これに参加した何千人くらいの人たちは一生『蓬萊学園』に殺され続けるんだな」と思わされました(笑)。

実際、『FGO』のプレイヤーの中にも「蓬萊学園」の参加者がいて、「『FGO』ってあのあたりの雰囲気に近いよね」とはよく言われます。要は作品世界の大きな舞台を用意して、「こんなこと思いついちゃったんだけど、みんなで遊んで盛り上がろうぜ」とユーザーに呼びかけていくイベント運営の仕方に、何か共通点を感じてついてきてくれるみたいで。

中川:

ちなみに月光洞と言えば、先般配信された『FGO』第2部7章「黄金樹海紀行ミクトラン」の舞台である異聞帯のミクトランがまさに地下空洞世界だったので「これ月光洞じゃん!」って思ったんですけど、そのあたりは特に影響関係はなかった感じですか?

(画像は「【ゲームの企画書】リアルを舞台に数千人規模でゲーム…そんなのは約30年前に存在した! 「蓬萊学園」狂気の1年を今こそ語りあおう」より)

奈須:

そうですね、月光洞については今回送っていただいた参考資料で初めて認知したので。ただ、地球空洞説自体はジュール・ベルヌ[xvii]以来の定番だし、空想小説好きなら誰もが一度はやらなきゃいけないだろうっていう古典的な題材じゃないですか。『FGO』ではいろいろな物語ジャンルのオマージュをやってきましたが、ミクトランではもういちど地底世界にチャレンジして、さらに恐竜、インベーダー、南米神話などなどの全部入りをやろう、というコンセプトでした。クライマックスで最後に巨大怪獣が地底から地上に向かっていく状況から、ユーザーみんなをレイドバトル的に楽しませるためにはどうすればいいのか、というところから逆算して考えた、シチュエーションありきの世界構成だったんですが。

[xvii] 19世紀のフランスの小説家。SF小説の開祖として知られる。代表作は『海底二万里』『地底旅行』『十五少年漂流記』等。

中川:

そうですよね。僕はやはり『FGO』プレイヤーとして、2016年のクリスマスに繰り広げられた第1部の終局特異点「冠位時間神殿ソロモン」のクライマックスで、プレイヤーみんなが同期して魔神柱を倒していくというレイドバトルのシチュエーション設定を知ったときに打ち震えました。自分はリアルタイム参加はできなかったんですが、話を聞くだに「ああ、このカオスな空気感はなんか、あの頃のPBMムーブメントっぽいぞ」と。

奈須:

あれはPBMをできなかった自分へのリベンジなんですよ。「もし自分がPBMをやっていたら、こういうことをしたかった。これは絶対に楽しいはずだ」って。

中川:

ああああ、やっぱり!

奈須:

自分が中高時代に指をくわえて見ていた、憧れていたもの。それを形にできるなら『FGO』はゲームとして成功するだろうって。こればかりはどんなに運営が頑張ってもユーザーさんが盛り上がってくれないと成立しないので、賭けではあったんですが、幸いユーザーさんもクリスマスだってのに「お前ら他にやることあるだろ!?」「いや、今は魔神柱だ!」と、1時間単位で盛り上がってくれている。こんな楽しいことを思いついたら、たしかにこれは麻薬だと思いましたし、作り手側もこれをずっと味わいたいと思う。

でもこれを味わうためには、『FGO』第1部のラストは準備段階から考えると2年半くらいかかっている。そもそも第1部の世界設定やらギミックやらキャラクターの面白さというのは『FGO』だけのものではなくて、TYPE-MOONが20年かけて築いてきたものの結晶なんですよね。20年かけてやっとこれだけできるのだとすれば、これを定期的にやろうするのは……いやもう無理無理(笑)。このあたり、「蓬萊学園」はどのような製作スタイルだったんですか?

中津:

そうですね。『冒険!』のシナリオ展開は打ち合わせなしで巨大なオーケストラを即興で指揮しているようなもので、「向こうで何かすごい音が鳴ってるからそれも取り入れてみよう」とやっているうちに、どんどん大きくなってしまった、みたいなことだったので。

たとえば「蓬萊タイムス」の1号のトップ記事で、入学式に武装勢力が乱入してきたという記事の写真として描かれたイラストの中に、メインイラストレーターの中村博文さんが予定外の戦車を描きこんでいたんですよ。そしたら「戦車があるんだな、この学園には」ってことになって、どんどん学園内の軍事勢力や政治機構の設定を広げていかざるを得なくなり、それが生徒会選挙に端を発する一大内戦にまでつながっていったりとか……。

(画像は「【ゲームの企画書】リアルを舞台に数千人規模でゲーム…そんなのは約30年前に存在した! 「蓬萊学園」狂気の1年を今こそ語りあおう」より)

奈須:

そうやって運営とプレイヤーが協働してどんどんスケールアップしていったんでしょうね。戦車があるなら権力闘争もやっちゃおう、魔境探検もやっちゃおう、本土よりいろいろ技術も進んでいるし潜水艦ロマンもやっちゃおう……か。毎日がお祭ですね。地獄のような作業量だけど(笑)。

当時のPBMの参加者だった『FGO』プレイヤーの方から聞いた話なんですが、プレイヤーの皆さんとマスターが集まって、一堂に会して合宿っぽいことをするイベントがあったんですよね? 「あの時、マスターに質問して某設定を確定させたのは私だ」みたいな人がいて、なんて業の深い世界だと(笑)。でもそうやって、年に1度、マスターとプレイヤーが集まって合宿するというのは本当に楽しそうです。

中川:

ネットもなかった時代なので、毎月どこかでプレイヤー主催のプライベートイベントが公民館とかを借りて開かれるので、そこで直接会って情報交換したり進行を深めたり、1年のシナリオの最後に泊まりがけのオフィシャルイベントがあったりして、そういうのも含めてゲーム体験でしたから。

ちなみに大規模な宿泊イベントではSF大会からの文化で、ファミリーコピー機を持ち込んでイベント中に起きていることを記事にする「時刊新聞」なんていうのを発行する人もいたんですけど、『FGO』のバレンタインイベントとかでも世界で起きている出来事を1行ニュースで実況したりするじゃないですか。ああいうライブ感の演出のノリも、PBMに近いセンスがあるなと感じてました。

奈須:

はい、あれはイベント担当ライターさんのひらめきアイデイアでした。シナリオ以外のところで、まわりの状況を語ることで没入感を深めよう、という。マンガで言えばコマ外のハシラみたいなイメージで、ゲームと同じ時間軸で起きている情報を流しているわけですが、ADVとは別のフォーマットで情報が入ってくると、その世界のリアル感が増すんですよね。

『FGO』はPBMの隠された秘儀を「国民的コンテンツ」に解き放った!?

──そうしたライブ感の演出についてなんですが、もともと『FGO』第1部は2016年で人類の歴史が終わってしまう危機をどう防ぐかという物語で、まさに初期の遊演体PBMのように我々の現実世界と時間進行を同期させていたじゃないですか。そうした設定の背後にどんな着想や思いがあったのかをお伺いできますでしょうか。

奈須:

なんだかんだ言って自分は物書きなので、テクノロジーの進歩にはあまり興味がなかったんですよ。携帯端末がどんどん進化していって、ガラケーからスマホに移行したときにも嫌悪感しかなかったくらいで、そんな外付けの機能ばかり便利になっていって人間の中身はどうなっちゃうの? って。でも、やっぱりゲームメーカーとしてやっていくためには新しい市場をちゃんと拓いておかないとまずい。観念して携帯端末用のゲームをどう作るかとなったときに、さっき話したように人生の傷跡になるような作品を、どうすれば作れるだろうということを考えました。ゲームであれ小説であれ、そういうものを作るためにずっと頑張ってきたわけなので。

その後、会社で業務用のスマートフォンを用意してもらって実際にいじってみて、考えが変わりました。それまでは人間の思考力が減っていくのではないかと怖れていましたが、むしろ面倒な負担は機械に分担してもらい、そのぶん自分の生活でできることが増えるだけじゃん、と飲み込めた。「これは正しい進化だ」と思うようになった。かつ携帯端末というのは機械というよりも自分の生活の一部になるので、現実に即したものじゃないとウソになる。せっかくスマホでやってるのに「これはスマホの中だけのお話です、現実の時間とは関係ありませんよ」となったら勿体ない。せっかく毎日いつでも画面を見ていくものなんだから、それは今この時間とリンクさせなければと思って、2015年の企画の時に「1年間かけて一緒に世界を取り戻す」「このゲームをクリアしなくちゃ2017年を迎えられないんだ」という気持ちを出そうとゲームデザインしました。実際、なんとしても第1部はみんなで2016年を超えて欲しかった。みんなが頑張ったからこそ2017年を迎えられるんだと、プレイしてくれた人に思ってほしくて。

中川:

いやあ、そのコンセプトは本当に素晴らしかったです。なので僕はゲーム批評家として2016年のタイミングで空間ベースの拡張現実化をやってみせた『ポケモンGO[xviii]』に匹敵する時間ベースの拡張現実化を成し遂げた対照的な作品として『FGO』を論じたり、文化庁メディア芸術祭の審査委員として大賞候補にめっちゃ推したりしたんですよ。

[xviii] スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ。ポケモンキャラクターと「イングレス」を組み合わせて拡張現実に落とし込んでいるのが特色。

奈須:

ありがとうございます。おかげさまで、第1部は世界的にも予想外の成功を収めてしまったので、ユーザーさんとしても「世界を救うためにどれだけ頑張ったと思ってるんだ!」となるわけですし、こちらの都合で簡単にやめるわけにはいかなくなってしまいました(笑)。そうなると、ゲームを運営する側としてはユーザーに「『FGO』はもういいよ」って言われるくらいまでやらないと示しがつかないというか、責任が発生する。幸い、第2部までの構想は当初からあったのですぐに第2部を開始できましたが、第2部はソーシャルゲームとしての醍醐味というよりも物語としての醍醐味を考えていたので、ぶっちゃけ第1部が終わったら「ゲーム」としての仕掛けは終わりかなと考えていました。

第1部で7つの人類史上の「特異点」が壊れると「現代」が成立しないよという話にしたのは、さっき話題にしたアーカイブの話ともつながるんですが、あまり歴史に興味がないユーザー、あるいは過去の出来事を遠く感じているユーザーに、ゲームの上でもいいので関心を持ってほしかった。今の自分たちがいるのは過去に生きた人々の積み重ねがあったからという、当たり前の話ですね。産業革命から古代の神話まで、結果的に現代から古代に溯るほど高度な話になっていきましたが、「古代の人たちって蛮人なんでしょ?」「いや人間はみんな古代からめっちゃ頭使ってたからな!」って。

そうやってユーザー自身の時間進行と絡めたゲーム的な仕掛けで過去を体験してもらったのち、第2部では僕らは何処を目指すのか、というこれまた当たり前のお話をする事ことにしました。今度は現実時間は無視して今の我々の知る歴史とはまったく異なる方向に進んだ「もしもの世界」を渡っていくことで、『FGO』という物語の解答を出せればと思っています。ようやく第7章までかけてその一端を示せたと思うので、あとは新章でどうまとめるかですね。

中川:

そうですね、今は地球が白紙化されて2017年で時が止まっている状態ですもんね。そんな中で異なる歴史が積み重ねられてしまった世界同士の生存競争が繰り広げられてきた第2部は、いわば世界レベルの聖杯戦争になっている。第1部の「アベンジャーズ」的な大同団結であれだけ盛り上がった後に、クリプターと異聞帯の王たるサーヴァントの関係なども含め、ここにきてバトルロワイヤルものとしての「Fate」シリーズへの原点回帰を果たすというのは衝撃的でした。

そして第1部の終局特異点が2016年末にああいう盛り上がり方をしたのを受けて、2017年には人間の物語的な想像力にフィーチャーした1.5章の4シナリオを挟んで、さらにその年末にアプリでの序章の配信、およびMXテレビでの大晦日のFate Project特番で序章を補完するオリジナルアニメの放映があってというかたちで第2章が開幕したことにも度肝を抜かれました。まさか同人サークルから始まった「Fate」が、毎年NHKの「紅白歌合戦」の裏を張る国民的コンテンツになっていくなんて、誰が想像できましたよって。

奈須:

あれはどうしてもやりたかった。かつてのPBMが持っていた、運営がいかに自分たちのユーザーを喜ばせるか、期待をさらに上回れるかという姿勢、要するに「この人たちについていけば面白い体験ができるんだ」という期待を提供したいという衝動が、自分の根底にはあると思うんです。そういうスピリットを当時のゲーマーとして受け継いでいるので、自分としてはそれを何とか踏ん張って実行しています。