「いつか夢のRPGを作りたい」という衝動とともに発展したTYPE-MOONのあゆみ

──まさに奈須さんと『FGO』のおかげで、せいぜい数千人のクローズドな傷痕だったPBM的なマインドの一端が、スマホ環境を通じて桁違いの人々に伝わっていきましたよね。そこで伺いたいのが、奈須さんご自身の内心としては、小説のように純粋に自分の創作としてアウトプットすることと、ゲームのようにインタラクティブなかたちでみんなを参加させることとではどちらの動機が強いのでしょうか? あるいは、ご自身の中でどういう使い分けをされているのかといった意識があれば伺いたいのですが。

奈須:

そうですねぇ……半々だと思います。半々だけど、ゲーム作家である以上、やっぱりユーザーが主役だと思っています。「あなたがいるからこの物語は成立するんだよ」という、インタラクティブな部分は絶対忘れちゃいけない。というのは、小説の面白さに目覚める前にファミコンを手に入れているので、最初のインパクトはやっぱりグラフィカルな表現のあるゲームからなんですよね。

そこで「ゲームやマンガは面白いけど、小説は読むのがめんどくさいなあ」と思っていたときに、武内から菊地秀行[xix]先生の『エイリアン秘宝街』(1983年)を薦められて。これがどうでもいい友達だったら読まなかったと思うんですけど、「タケ(武内)と仲良くなりたいから我慢して読もう」と思って読んでみたらすごく面白くて、「小説って楽しむための敷居が高いぶん、実は娯楽として一番面白いんじゃないか?」って。当時のゲームの物語は、子供だましレベルのものが多かったですからね。

ただ、そうして小説に没頭していきながらも、ゲームに対してワクワクした気持ちが一番最初にあるから、何とかこれを両立できないかという意味で、自分の中ではやっぱり等価値だったんです。だから「どっちがメインか?」と聞かれると「どちらもメインです」と応えざるを得ない。

[xix] 小説家。1982年『魔界都市〈新宿〉』でデビュー。以来、夢枕獏とともに伝奇小説の旗手となった。他に代表作として「吸血鬼ハンターD」「エイリアン」「トレジャー・ハンター八頭大」各シリーズがある。

中川:

そうですね。「ドラクエ」なんかも今の水準からすれば非常にプアな環境だけれど「自分の物語」を紡げるワクワク感があって、その器に小説や映画のような先行メディアで表現されているもっと多彩で複雑な物語を流し込んで、もっとインタラクティブにしていったらどうなるんだろう? というワクワク感が僕らの思春期の頃にはあって、そんな動機がクリエイターを触発してゲームの歴史を作っていったと思うんですよね。

奈須さんの場合は武内さんと一緒にサークル竹箒を立ち上げて『魔法使いの夜[xx]』や『空の境界[xxi]』、あるいは『月姫』といった形で同人小説やノベルゲームになっていくというところに辿り着いていったのだと思いますが、そのあたりのプロセスを細かく振り返ってみるといかがですか?

[xx] 奈須きのこが1996年に執筆した未発表・未完成の同名伝奇小説を原作とするノベルゲーム。TYPE-MOONより発売。『月姫』、『Fate/stay night』、『空の境界』に連なる奈須の世界の原点にして雛形。『月姫』の魔法使いである蒼崎青子を主人公とし、『空の境界』の蒼崎橙子もメインキャラクターとして登場する。

[xxi] 奈須きのこによる日本の長編伝奇小説。事故により2年間昏睡状態であった少女・両儀式と、その周辺の人物を巡る物語である。2001年年12月30日、全7章を同人誌として刊行した(全2巻)。

奈須:

小説にある重厚な物語世界への満足感、一つの世界が終わったという読後の寂しさや達成感、誇らしさみたいなものが、いつゲームに実装される日が来るのだろう? って思っていた時期に出てきた一番はじめの答えが、『ファイナルファンタジーⅣ』(1991年)だったと思います。スーパーファミコンという新しい時代の表現に合わせてシナリオと世界観を高いレベルで作り上げたゲームが、やっと出てきてくれたなと。それに3日間ぐらい夢中になってやり込んでクリアして、エンディングを見ながら「あれ。俺、明日からどうやって生きていけばいいんだろう?」というくらい、ゲームの世界に心を置いてきてしまった。いま思えば、あれが「いつかゲームを作りたい」と思った瞬間だったかもしれません。ああいう気持ちを出力できる装置があるんだなって。

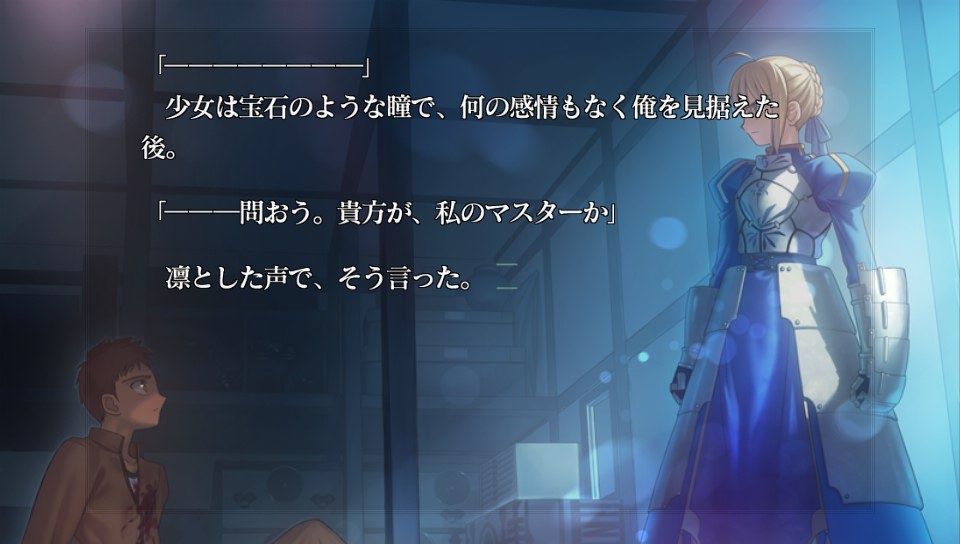

ただまあ、ゲームも作りたいけど一番自分に合っているのは物書きなので、その後はデビューを目指して、『魔法使いの夜』の原型になった小説などを身内向けに書くようになっていました。インターネットの時代になってからは竹箒のホームページでも1998年に『空の境界』のウェブ小説版の連載を始めていて、そんな折りにLeafさん、Keyさんが牽引したいわゆる「泣きゲー」ブームが重なって。それで武内から強く薦められて『ONE 〜輝く季節へ〜[xxii]』(1998年)をPS版でプレイしたんです。『To Heart』も好きだったんですけど、あれは物語よりもキャラクターの機微を高密度に描写する方向だったのに対して、『ONE』は本格的に物語的をメインにしていたので、「あっ、サウンドノベルのシステムでこんなことやっていいんだ」とハッとさせられました。

『弟切草[xxiii]』(1992年)以来のサウンドノベルは基本的にはシチュエーションもので、プレイヤーの分身である主人公はあまり内面描写の我を出さず、選択肢の分岐で状況がインタラクティブに転がっていくのを楽しむものが中心でした。それが『To Heart』などのビジュアルノベルの時代になると、それをキャラクターのいろいろな側面を描く仕掛けに使って、さらに『ONE』は主人公が我を出したり物語の情景を深く描写したりしていくスタイルに振り切っていた。これは「ゲーム」としては10人中6人は拒絶反応を示すと思うんですけど、4人くらいはきっと面白いと感じると思うんですよ。

そこでビジュアルノベルでこんなことをやっていいなら自分たちでもやってみようということで、同人ゲームとして『月姫』(2000年)を作ったんですけど、『月姫』が予想外に売れたので、ここが分水嶺だなと思ったんですよね。どっちかに浮気はできないので、小説家を目指すのか、ゲームライターを目指すのか、はっきり決めようと。

それで『Fate/stay night』(2004年)を商業ゲームとして出すために2001年にTYPE-MOONを同人サークルから会社にして、ゲームライターの道を進むことになりました。そんな始まりなので基本的にはノベルゲーム専門のブランドですが、心のどこかでずっと『FFⅣ』で味わった原体験が燻っていて、「いつかRPGを作りたい」という思いがありました。

[xxii] 1998年5月29日にTacticsより「心に届くADV第2弾」として発売された18禁恋愛アドベンチャーゲームである。後にKeyを立ち上げたスタッフが中心に製作したゲームであり、Keyのゲームと同列に扱われるのが通例。

[xxiii] チュンソフトより発売されたアドベンチャーゲーム。また、その関連する映画や小説。チュンソフトの自社ブランドにおける処女作であると同時に、同社が打ち立てたサウンドノベルシリーズの第一作。

中川:

たしかに『stay night』の頃から、ノベルゲームであるにもかかわらず、サーヴァントにゲーム上まったく必要のない筋力などのパラメータとかがフレーバー的に設定してあったあたりは、TRPGのキャラクターシート感がありますよね。

奈須:

だってそういう時代だったから(笑)。あれをやることでゲーム感を出すのと同時に、「こいつらは兵器なんだよ」ということも伝えられるし、ユーザーに「こいつはこのクラスでこの数値が付くってことは、別のクラスならどうなるんだろう?」みたいな遊び心というか、想像の余地や発想の楽しさを提供したかったんです。

中川:

我々の世代って、RPGを経験した後で文学とか映画とか様々な先行文化に溯っていったので、ファンタジーやミステリーやSFなど、別々のジャンルで確立されたエンタメ様式をキャラクターベースでパラメーター化して共通フォーマットに落とし込むことによって、メタジャンル的に物語を解釈・再構築してきた部分があるじゃないですか。

『stay night』や『空の境界』当時の奈須さんは、2000年代前半の講談社「ファウスト[xxiv]」で「新伝綺」の旗手という打ち出しで作家としてもデビューされていますが、あそこで起こっていたのは、RPG的なパラメーター化とか、「座」に登録された英霊が召喚できるみたいな世界律のシステム化とか、ゲームメカニクス的な発想をノンインタラクティブの小説に環流させることで、古典的なフィクションの様式を再編する文芸運動だったと思うんですよね。

[xxiv] 講談社が不定期に刊行している文芸雑誌。2003年9月創刊。キャッチコピーは「闘うイラストーリー・ノベルスマガジン」

奈須:

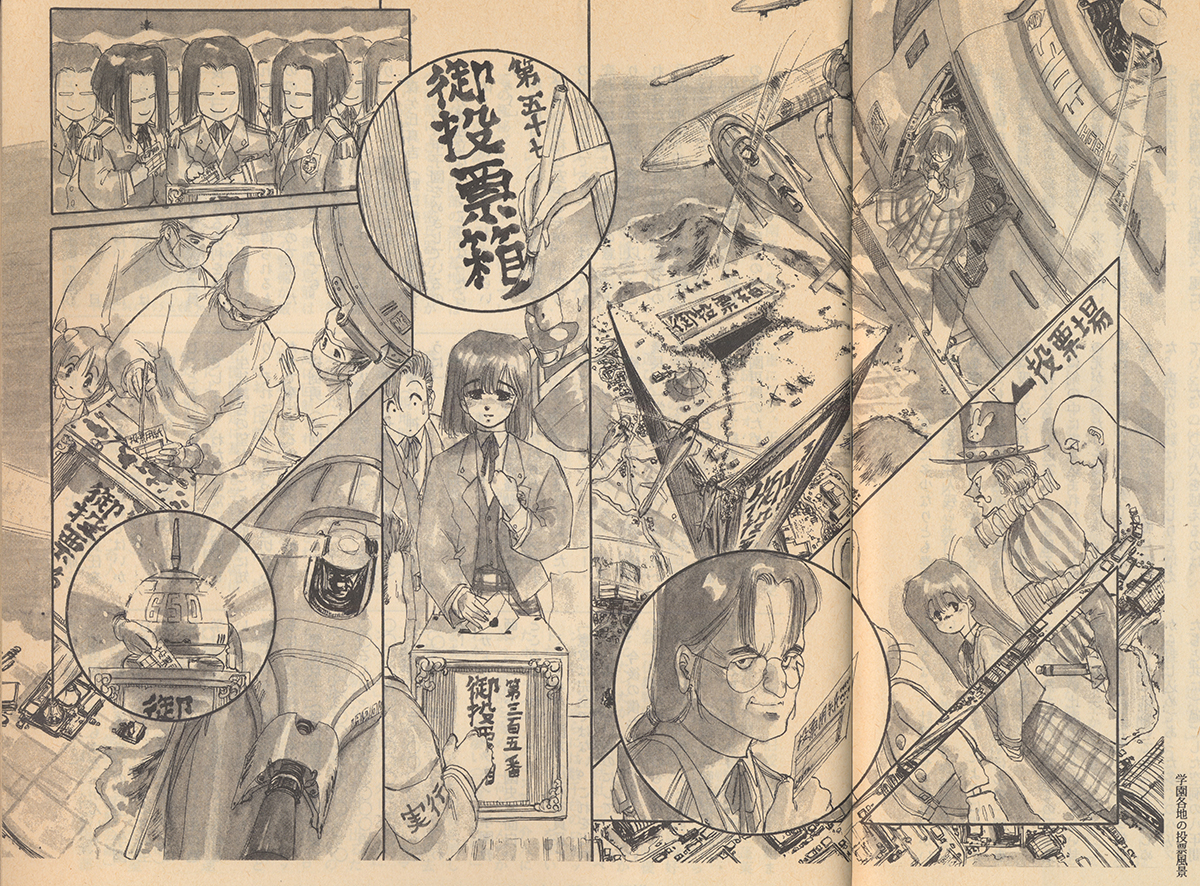

「なんでも数値化していいんだ」という感覚は、TRPGや一番最初に「蓬萊学園」のキャラクターシートを見たとき、「ここまでやるの?」と感じたときから持ち続けてきたものですね。それまでは人間性のようなものは数値化できない、あるいはしちゃいけないものだと思っていたんですけど、この「人物(キャラクター)」は陰陽五行とか仁義礼智忠信孝悌のどれにあたり、それぞれ数値上はどのくらいか、といった属性分類やパラメーターを可視化することによって、第三者が見ても一発でそのキャラクターが理解できるというのは、すごい発明だったと思います。それを『stay night』でもやればいいと。

数値で人間を表すなんて文学として浅いとかいろいろ言われましたけど、それを言うならそもそも言葉なんていう曖昧なもので人間を表現できるのか、自分の思っていることが明確に誰かに伝わることがあるなんて本気で思っているのか、となる。むしろ物書きだからこそ、自分の文章に込めた繊細な意図が相手には半分も伝わっていなかったことは、やればやるほどわかるじゃないですか。そう考えると、数値ほど頼りになる伝達ツールはないわけですよ。

中川:

世界のリアリティ表現のあり方として、そこに頼ってもいいんだぞってことですよね。それによって世界観の表現手段を、描写以外でも持てる武器になる。ゲームと物語をつなぐRPGブーム世代以降が持つ、ある種のゲーム的リアリズムが生まれているというか。

奈須:

誰に対してもわかりやすくなるし、自分がそのキャラクターを作ってから10年後くらいにもう一度使うことになった場合に「こいつってどんなキャラだったっけ?」とパラメーターを見直せば、「そうか、このパラメーター設定ということは内向的な性格で、これこれこういうことを考えてるやつだったな」という細かい機微が思い出せるし、キャラクターの案内図にもなっている。ゲームから始まった僕らにとっては、数値化というのは人間理解の一種のリテラシーになっていて、忌避感がないのだと思います。

ユーザーの人生の1ページになるようなゲーム体験を刻むために

奈須:

そんなわけで、『stay night』の頃の「いつかRPGを作りたい」という思いは、他社さんとの協業でスタンドアローンRPGとして作った『Fate/EXTRA』(2010年)と続編の『Fate/EXTRA CCC』(2013年)でいったん実現します。それが終わった後には、『Fate/Apocrypha』(2012〜14年)の元になったオンラインゲームの企画もあったんですが、いろいろあって本格的なオンラインゲーム化は実現せず、時代的にスマートフォンゲームを作ろうという話に行き着いて『FGO』に至りました。

そこで先ほど話したように、スマホというのは現実の日常に即して世界にアクセスする道具なのだと気づいて、「これはもうユーザー自身が世界を救う大きな話にしよう」という指針もできていた。そこで、これまでの鬱憤を晴らすように「自分がRPGを作るならこうしたい」と思っていたことを全部込めていくことにしました。要は、TRPGやPBMみたいに多くの人間が集まって世界を動かして、ユーザーの人生の1ページになるようなストーリードリブンの作品を本気で追求してみよう、と。

中川:

そうですね、初期のPBMは振り落とされる人が非常に多かった一方で、まさにその体験に一生とらわれ続けるほど深く刺さる人を少数生み出してしまうという世界でした。そういうマインドを、コンシューマーとかスマホとか、誰もが手にする一般的なデジタルゲームのメディアでどこまで「やっていい」ことにするのかは、常に大きな挑戦ですよね。

『FGO』も、2010年代中盤のスマホゲーにおける「こんなことやっていいんだ!?」の最たるものでした。それまでは劇中でもネタにされてるように「話の途中だが、さてワイバーンだ」みたいな感じで(笑)、ストーリーは戦闘の間のフレーバーレベルでしか入れてはいけないものだと思われていたのに、いまやソニーグループ全体の収益を支えるくらいの規模感で受け入れられるようになったということは、相当な驚きだったんじゃないですか?

奈須:

最初は「ストーリーをメインにすると言っても、ユーザーは20クリック以上の文章には耐えられない。だから20クリック以内に戦闘は入れてくれ」と言われて、第1部のローンチの頃はその通りにしてたんです、1〜4章くらいまでは。でもそれだとやっぱり話のクオリティは落ちるので、序章だけはテキストを長くしていました。そして序章の評判を見て、5章から先はそのフォーマットは忘れて、本当に自分たちが作りたいものを作ろうという賭けをして、それに勝った……ということでしょうか。課題はまだまだ山積みですけど。

何故かというと、アクティブなユーザーのうち、ストーリーを読んでいるのは比率としてはごく一握りです。というか、そもそもベストセラー本だって国民の100人に1人くらいしか読まないものですからね。『物語』を読むのは、基本、面倒くさいものなんです。どんなに売り上げを上げようとこれだけは永遠に変わらないことなので、これはしょうがない。どんなに『FGO』が売上げ規模的にはヒットしていても、ストーリーを全プレイヤーが楽しんでくれているわけではない。それを踏まえて、ストーリーを楽しんでくれているプレイヤーにはその期待に添える物語を、ストーリーではなく『FGO』というゲームを楽しんでくれているプレイヤーにはその期待に応えられる話題性を提供する。その上で、そのどちらも楽しみにしてくれているコアなプレイヤーがいることを信じて、スタッフ一丸になってゲームを作っていきたい。

マニアック、というのも語弊があるのですが、『蓬萊学園』のようにコアなユーザーに愛された、10人中数人しか辿り着けないかもしれないけど、辿り着いた人には最高のものを提供するというのに憧れていたので、こういう方向になったんですね。

(画像は「【ゲームの企画書】リアルを舞台に数千人規模でゲーム…そんなのは約30年前に存在した! 「蓬萊学園」狂気の1年を今こそ語りあおう」より)

中川:

コア層がブランド性の核になって、ジャンル自体を引っ張っていきますからね。その下のライトな広い層に合わせてしまうと、IPとしてのポテンシャルが先細りしてしまいますから。その意味で言うと、スマートフォンゲームの場合は、ストーリーに興味がない人でも純粋にゲームメカニクス面でハマってプレイが日常化していくので、コア層とライト層が共存してそれぞれ別の楽しみ方ができるようになっているというのは、現代の運営型ゲームの進歩したところだなと思います。

奈須:

これは文字書きの夢想に過ぎないけれど、シナリオに興味ないライト層の人も、同じタイトルをプレイしているのだから、いつか読んでくれるかもしれない。友達に薦められたとか、たまたま好きなキャラクターができたとか、そういう時に「あ、テキストを読むのって面白いな」と思ってもらえたら後につながってくれる。この後の世代の文化に。そういう願いがあるので、今も何とか踏みとどまっております。

先達がいたからこそ、偉大なものがあるからこそオタク芸は続くわけであって、次の人たちにも楽しんでもらえれば、彼らが成長した時に新しいものが作られるんですよ。その頃には僕らはもう老人だから、もう自分では作れないけれども「お、また面白いものが出てきたぞ」と楽しむことはできる。自分は老衰で死ぬまでゲームをしたいので、若手には育ってもらわないとね。

ただ、ゲームの場合はコンシューマーはプラットフォームが変わるし、オンラインゲームは形自体が残らないしで、特にアーカイブ化の努力が不可欠なんです。過去の名作はいつでもプレイできるようにリメイクしてもらうとか、デジタルアーカイブとして工夫して資料化してもらうとかしないと、永遠に失われてしまうので。