ゲームジャムに詰めかける若者たち

──チームメンバーについてお訊きしたいです。『SANABI』開発チームの五人のメンバーはどのようにして集まったのでしょうか?

ユ氏:

主にゲームジャムを通じて仲間を集めました。

当初は自分の大学にあるゲーム開発のクラブで集めようと思ったのですが、商業レベルを目指すとなると狭いサークルでは限界を感じるようになりました。

そこで、自分の意志やビジョンに合うメンバーを探そうと、韓国の各地で開催されるゲームジャムに参加するようになったんです。ネット上で個人が開いているようなものから、韓国最大級のインディーゲームフェスである釜山インディーコネクトフェスティバル(BIC)主催のものや大手企業が主催しているものまで、参加できるものはだいたい行きました。

ゲームジャムの参加者の大半は趣味で来ているような人たちです。そんななかで自分の求める「本気」の人材は、かなり希少だった。そうした状況で、「これは」と思った人物に直接コンタクトをとっていき、今のメンバーが集まりました。

まあ、各地のゲームジャムを渡り歩いた、といっても韓国で開かれるゲームジャムは年間で7つか8つくらいなのですが。

──身近なところでなく、ゲームジャムから集めたのは興味深い。だったら、チームにも中年ぐらいのベテランの方から、学生まで幅広くいらっしゃるのでは?

ユ氏:

出会ったときはまだ高校3年生だったメンバーもいますね。彼はまだチームにいます。

斉藤:

ちなみに、チームの最年長は?

ユ氏:

29歳の僕ですね。

一同:

へえ〜〜〜!

ユ氏:

? なにか……そんなに驚くことが?

──いえ、平均でも20代半ばのチームによって『SANABI』ほどのゲームが作られたというのは、正直想像もしていなかったものですから……。

ユ氏:

わたしはそんなに若くないですよ。韓国で開かれるインディーゲームフェスに行くと、僕が一番年上くらいになってしまいます。最近では、ゲームジャムに行くと、参加者の7割くらいは中学生ですね。

斉藤:

ちゅ、中学生が7割!??

──ヤバい。

ユ氏:

実際、韓国の十代のゲーム熱はすさまじいものがあります。

ゲームジャムやフェスティバルが開かれるたび、どこから聞きつけてくるのか、毎回ティーンエイジャーが大挙して押し寄せてくるんです。

昨日も、Interactive Arts Conferenceという、ここにも同席してらっしゃるペ・サンヒュンさん主催のカンファレンスが開かれまして、僕も登壇しましたが、客席は若者たちで埋まっていました。

斉藤:

実は私もそのカンファでパネリストのひとりとして出席していました。まったくおっしゃるとおりの大盛況だった。ゲーム批評やプロデュース戦略などの、あまり一般的なゲーマーが興味を持たないようなテーマのパネルも多かったのに、大勢の若者たちがすごく熱心に聴き入っていた。

あの熱気が謎だったのですが、そうか……そんな背景があったのか。

──『SANABI』のようなゲームが若い開発チームから出てきたのも、そうした土壌があってこそだったんですね。

あの手この手の資金調達

──韓国のティーンに対する衝撃が抜けきりませんが……次の質問に移ります。開発開始時点では大学に在籍されていたと思うんですが、開発期間中にそのまま卒業してしまうことへの不安などはなかったのでしょうか?

ユ氏:

実はゲーム開発中は休学をしていたので、まだ大学に在籍しています。

韓国では徴兵制があるため、多くの男子学生は休学をして兵役に向かいます。とはいえ、通常は2年ばかりですが、僕たちの世代には新型コロナウイルスの流行があった。その結果、特例的に6年までの休学が許されるようになったんです。

僕も順当に卒業していたら、就活に悩んでいたかもしれません。しかし、在学期間中にゲームがヒットしたので、結果オーライですね。

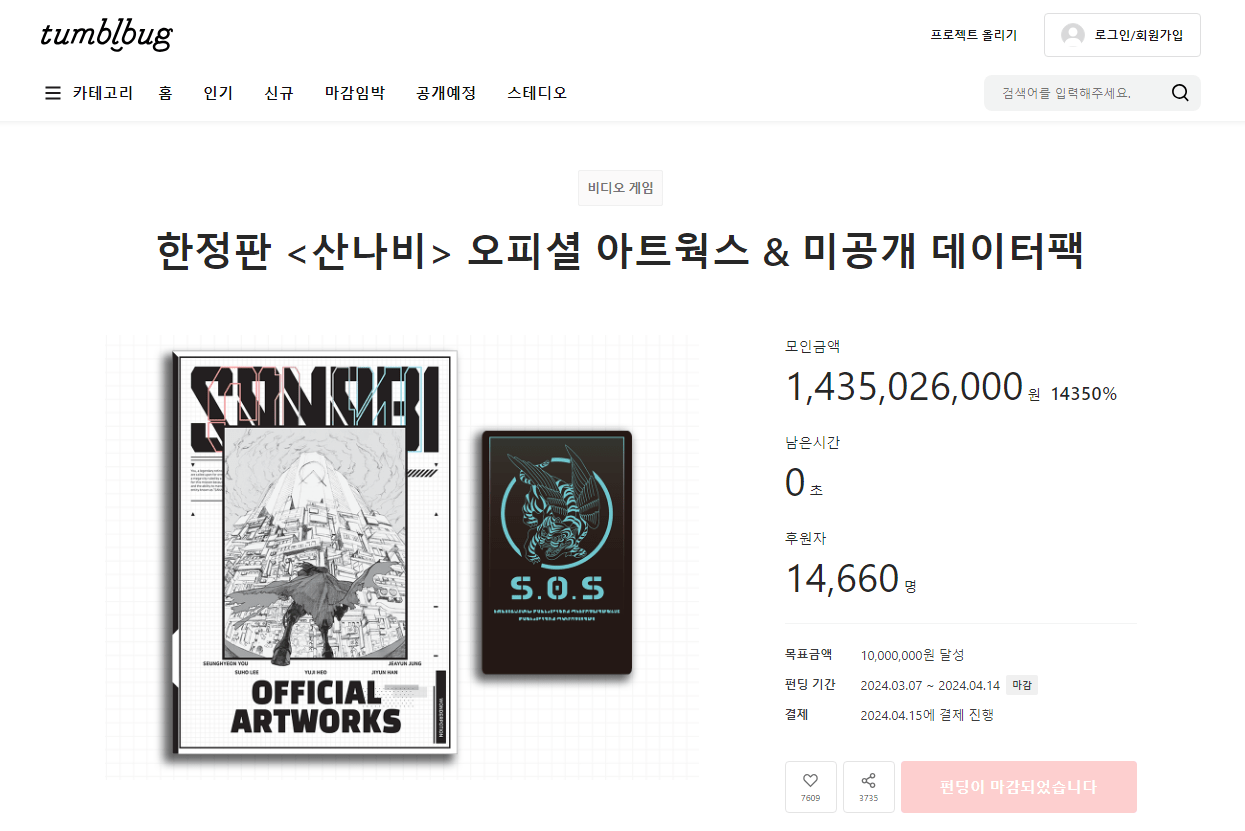

──資金の調達についてはいかがだったのでしょうか。管見するかぎり、パブリッシャー(Neowiz)、クラウドファンディング(Tumblebug)、アーリーアクセスといった感じで、さまざまなルートから資金を集められていたようですが。

ユ氏:

まず、韓国には小さなゲーム会社に資金を出す制度がありまして、そこから援助を受けました。それからはコンペに出て獲得した賞金を開発費用に充てました。

転機になったのはBICで賞を獲ったときでしたね。 Neowiz さんからオファーを受けて、そこで初めてパブリッシャーがついたんです。それからもさらに独自に Tumblebugでクラウドファンディングを募ったり、アーリーアクセスを始めたり……。

思い返すと、最初から長期的な資金調達プランを準備していたわけではなくて、今必要な資金をどう調達するかでずっともがきつづけていた気がします。

──ところで、クラウドファンディングにあたって、『SANABI』に対する韓国国内からの反響はどういった感じだったのでしょうか?

ユ氏:

開発2年目くらいのタイミングでクラウドファンディングを開始したのですが、それ以前からもゲームショーやコンペティション、あるいはYoutubeを通じて『SANABI』を知っていた方々がけっこういらっしゃったようで、すぐに大きな反響が来ました。

驚いたのは、そうしたファンの方々に「こういうゲームがクラウドファンディングをしているぞ」と、草の根的に拡散いただいたことです。さらにクラウドファンディングを始めたタイミングで出した体験版が好評だったのもプラスに働きました。そこでプレイしたイントロ部分に引き込まれてファンになった、という方がたくさんいたんです。

作曲担当のひとりであるInvader 303さんも、体験版を出したことがきっかけで縁ができた一人です。あるとき、カザフスタンに住んでいる彼の方から「体験版をプレイしたよ。今自分の作っている音楽がきみたちのゲームにピッタリだからぜひ使って欲しい」という情熱的なメッセージが来ました。

彼は場面ごとの感情をプレイヤーに伝えるための音楽を作れる人です。たとえばACT2の〈正義〉との戦いでは「強敵との対決」といった雰囲気を出したかったのですけれど、まさにその要望にぴったりとハマる曲を作ってくれました。

──実は、作曲の方だけカザフスタン出身であると他のインタビューで話されていたので気になっていたんですが、体験版の反響からチームに加わったんですね。

奈須きのこの称賛

──『SANABI』は日本でも大変な評判を呼びました。代表的な例が『Fate』シリーズなどで知られるゲームシナリオライターの奈須きのこ氏による称賛です。ブログで「ゲームライターとして致死級のダメージを受けました」とその衝撃を記していました。

そうした反応について、どう感じておられますか?

ユ氏:

感無量です。大感激。僕も幼いころから『空の境界』や『月姫』は大好きで……『Fate/stay night』は年齢制限で当時プレイすることはできなかったんですが……とにかく奈須さんは大好きな作家でした。

尊敬する作家からそのようなお言葉をいただけるのは、ちょっと「嬉しい」とか「自慢だ」といった言葉では説明しきれないですね。

韓国語では「成功したオタク(성덕、ソンドク)」という表現があって、「推しに認知してもらえるほどのトップオタク」というような意味なんですけれど、まさに「ソンドク」になれたなと周囲に自慢しました(笑)

──奈須さんは「ネタバレになるから」という理由で具体的に『SANABI』のどこに感動したかは明言していませんが、ユさんは『SANABI』のどこが奈須さんに刺さったと想像していますか?

ユ氏:

そうですね……重要なキャラを序盤でいきなり殺したところでしょうか(笑)

僕は奈須さんの刺激的なストーリーテリングの大ファンなので、そこを気に入ってくれたならいいなあ、と思います。

……これ、大丈夫かな? 奈須さんに対して失礼にならないでしょうか?

──奈須さんが聞かれたら、きっと喜ばれると思います。

次回作へ。

斉藤:

残り時間も少なくなってきたので、ぜひ、これだけは訊いておきたいのですが……なぜマリはラストシーンでフックを継ぐんですか?

ユ氏:

ひとつには劇中でマリが「私は父のようになる」と話す場面があるので、その伏線回収ですね。

もうひとつは……次回作へのヒキです(笑)

次回は……メトロイドヴァニアを作ろうかなと検討しています。

斉藤:

ハッハッハ、わかるわかる(笑)

これぜったい次回作あるなとおもったもん。

それはともかく、ユさんがゲームメカニクスを大事にするクリエイターであることは今回のインタビューからも伝わってきました。父と娘の関係性、親子間での継承もゲームメカニクスの流れで描かれているのでほんとうに力強く、印象的で、美しい。

──最後に、読者に向けてメッセージをいただけるでしょうか?

ユ氏:

ここまでインタビューを読んでくださり、ほんとうにありがとうございます。『SANABI』はいたらないところも多いゲームだとは思いますが、いいところを取り上げて評価してくださって、感謝の気持ちでいっぱいです。

今頃は日本語訳も改善されているはずなので、より多くの方々に遊んでいただければな……と思います。

──ちなみに聞くべきか迷っていたのですが、発売当初、日本語訳の品質があまりよくないという評判がありました。なぜ、この問題は起きたのでしょうか?

ユ氏:

翻訳を依頼しようとした時点では金欠で……頼んだ会社が下請けの下請けの下請けみたいなところに出してしまっていたようです。

斉藤:

インディーゲームあるあるですね。改善されてよかった。ほんとうに、すばらしいゲームなのでね。

──私自身、批評家として活動をしていて、心から『SANABI』に感銘を受けたことで長編批評も書かせていただいたのですが、それを担ったチームの代表であるユ氏にお会いできて心から嬉しく思います。あとソン少佐のグッズを日本で出してください。

ユ氏:

フフ、ありがとうございます。

かつて『逆転裁判』に魅了された少年は、韓国を代表する新鋭ゲームクリエイターへと成長した。

ゲームや映画から得たさまざまな知見によって裏打ちされたユ・スンヒョン氏の知性は、今後もWONDER POTION の支柱として、新たな”経験”を生み出していくことだろう。今後の韓国の、いやアジアのゲームシーンをリードするであろう新星の誕生を言祝ぎたい。

一方で、今回の取材でIIN取材班に少なからぬ衝撃を与えたのは、韓国のゲーム界隈の「若さ」である。日本と同じく超少子高齢社会へ向かいつつあるはずの韓国で、ゲームジャムやカンファレンスに熱情と好奇心をもった若者がつどっている。さらにいえば、WONDER POTION が入居し、今回のインタビューの舞台となったビルも政府(日本で言えば国土交通省)傘下の公営企業が所有するインキュベーション施設である。同施設には WONDER POTION 以外にも無数の新興ゲーム会社が入っている。

もちろん、ユ氏自身が語っているように、無名のクリエイターが一からゲーム作りを行うにあたっては相当の苦労を要することはどこの国でも同じだろう。『SANABI』が実現したのは彼とそのチームが自分たちの夢を信じ抜いた結果だ。

しかし、夢という名の種は、良質な水と土がなければ育たないのも事実。

果たして、『SANABI』が育つような「土」が日本には残っているだろうか。「水」を与えてくれる誰かは存在するのだろうか。そもそも、若者が「種」となる夢を抱くことのできる環境なのだろうか──そんなことを考えさせられるインタビューだった。

終わりに、この場を借りて、インタビューのセッティングに尽力してくれたVittgen Inc.代表のペ・サンヒュン氏と、通訳を務めてくれたrondo氏に心からの謝意を表したい。

「Indie Intelligence Network」では、今後も順次、長編取材記事を掲載してまいります。