レッドオーシャンなメトロイドヴァニア市場で生まれたヒット作

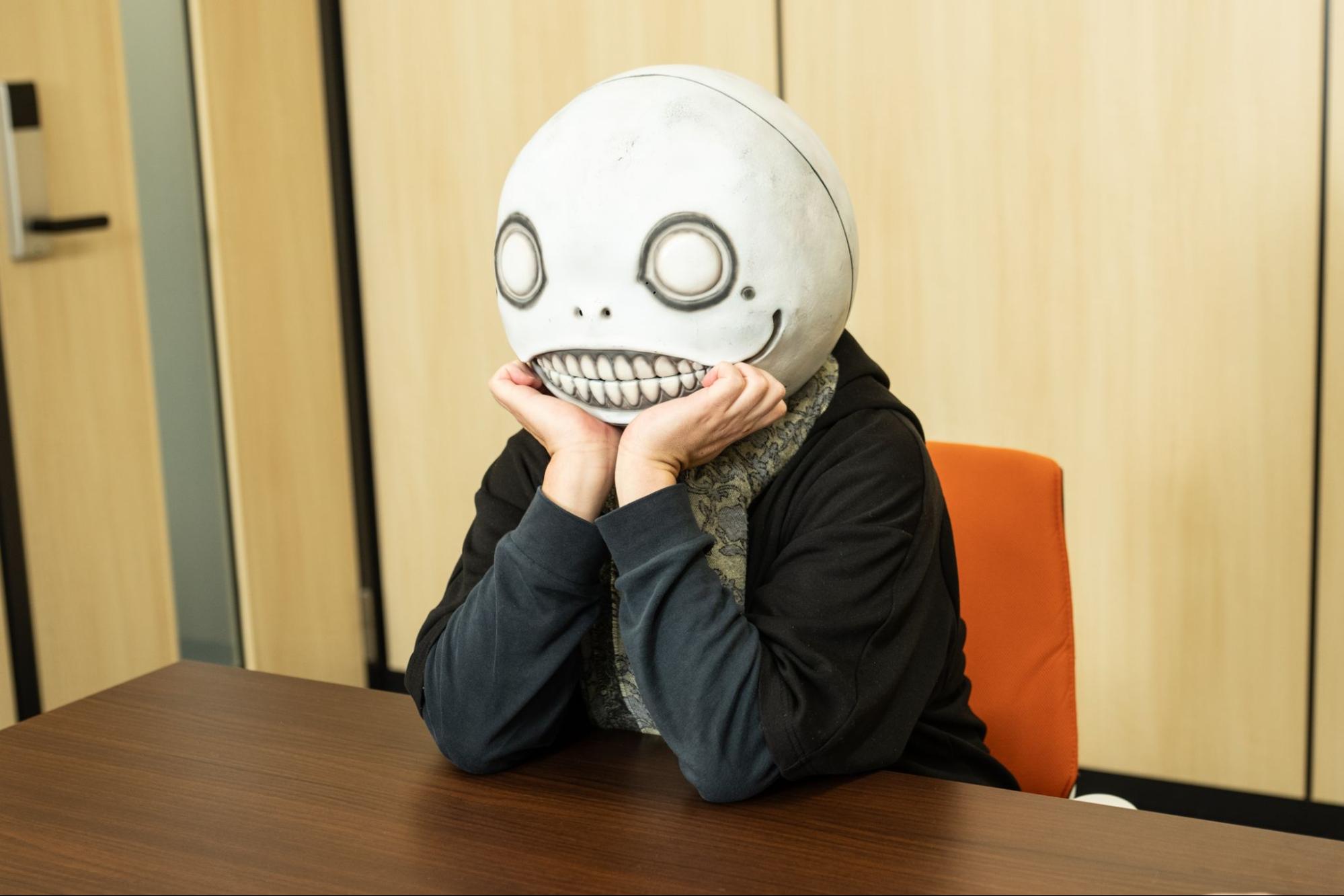

ヨコオ氏:

『エンダーリリーズ』は今回の対談のお話をいただく前から遊んでいたんです。でもじつは難しくて途中で挫折してしまいました。レベル上げの概念もあるので、すごく時間がかかるような気もしたのですが、それでも最近の人はサッとクリアしてしまうのでしょうか?

岡部氏:

当初の想定は10時間程度だったのですが、「倍以上かかる」という人もいます。

ヨコオ氏:

僕はゲームが下手なので、20時間かかりますね。回復するのをすぐ忘れるんですよ(笑)。

岡部氏:

ボス戦は倒さないといけないのでその限りではないですが、時間をかけて探索したからには道中死んだとしてもリターンがあってほしいので「経験値が貯まるゲーム」になりました。繰り返し挑戦することでレベルが上がって、先に進めるように作られていると思います。

ヨコオ氏:

なるほど、下手でも時間をかければクリアできると。

──『エンダーリリーズ』の、そもそもの企画はどういった経緯で立ち上がったものだったのでしょうか?

岡部氏:

僕が社内の企画募集に持ち込んだことがきっかけでした。最初はメトロイドヴァニアを作るつもりはなく、会社の規模的にももう少し低予算のアクションゲームを想定していたんです。ただ、作っているうちに話が大きくなっていって、最終的にいまのような形になりました。

──企画として岡部さんが当初やりたかったのは具体的にどのようなことだったのですか?

岡部氏:

企画を立ち上げたころは、『Hollow Knight』【※1】や『CUPHEAD』【※2】のようなインディーゲームが話題になっていた時期だと記憶してますが、日本からはそういったゲームが出ていなかったんです。

僕を含めて開発メンバーは、もともとネバーランドカンパニー【※3】で2Dの作品に携わっていた人が多く、絵のイメージでいうと『オーディンスフィア』【※4】のような作品を志してゲームを作っていました。

そんななか『Hollow Knight』のような作品に出会い、「自分たちの好きなタイプのゲームをいまの時代に沿った形で作れるのではないか」と思ったんです。

【※1】『Hollow Knight』:2017年に発売された横スクロールアクションゲーム。いわゆる「2Dソウルライク×メトロイドヴァニア」の要素が盛り込まれている。

【※2】『CUPHEAD』:2017年に発売された2Dシューティングアクションゲーム。1930年代のカートゥーン映画にインスパイアされたグラフィック表現が特徴的。

【※3】ネバーランドカンパニー:かつて存在したゲーム開発会社。『エストポリス伝記』『ルーンファクトリー』シリーズなどを手がけた。

【※4】『オーディンスフィア』:2007年発売。ヴァニラウェアとアトラスが手がけた2Dアクションゲーム。

──「これでいける」といった勝ち筋のようなものはどこに見出していたのでしょうか?

岡部氏:

『Hollow Knight』が流行った理由は、「遊びごたえのよさ」に「キャッチーなキャラクター」そして「2Dのアートや世界観のよさ」が揃っているということが大きな要因だと思うんです。

そこと勝負するというわけではありませんが、自分たちなりにクオリティの近いものを出せばいけるのではないかという思いがありました。「10分の1でも売り上げれば成功」というくらい『Hollow Knight』は売れに売れていましたし、目指していたところでもありました。

ヨコオ氏:

でも、『Hollow Knight』の類似ゲームはたくさんリリースされていますけど、実際のところうまくいっていないタイトルも多いですよね。そのレッドオーシャンの中で「それでも勝てる」と思ったポイントのようなものがあったんですか?

岡部氏:

あの手のゲームは本数がたくさん出ていても本当によくできているタイトルは少ないと思います。「難度は高いんだけど」とか「アートはいいんだけど」とか、光るものがあったとしても、どこかに粗があったりして。「すべての要素が80点」というゲームは、ほとんどないと感じました。

加えて、「システムはほとんど『メトロイド』で見た目が変わっただけ」といった、ファン目線で作られたようなゲームも多かったので。そうした独自性の部分でも勝負できる余地があると思いました。

ヨコオ氏:

僕はコンシューマーの3Dアクションがメインですが、メトロイドヴァニアの世界はあまりにも競争が激しいので、恐ろしくてとても行く気になりません(笑)。岡部さんはまだお若いというのもあると思いますが、それでもよく挑戦する気になりましたね。

岡部氏:

そうですね。比較されるのは「命をかけているゲーム」なのかということだ思います。仕事を辞めて作ったり、5年10年といった歳月をかけて作ったり、満を辞してリリースされるようなゲームってありますよね。それと比べて、我々が限られた予算のなか、会社員として2年ほどで作ったゲームが勝てるのか、という命題がありました。

そこに対して追いつくには、どうしても人数とコストをかけるしかないので、結果的に予算は膨らんでしまいました。そういう意味では「最初だったからできた」という側面もあったし、若さや憧れでがんばれたのかもしれません。

『エンダーリリーズ』に見る「丁寧なゲーム作り」への意識

ヨコオ氏:

さきほども言った通り、僕は『エンダーリリーズ』をエンディングまでプレイできていないのですが、丁寧に作られていて、すごく細かいところに気が利いていると思いました。

興味深いのは、そうした点に岡部さんがぜんぜん言及しないことです。たぶん、そういったポイントはことさら口でアピールすることではなく、当たり前のものとして捉えられているのかなと。

岡部氏:

そうですね。ゲームを作るうえで、そこは満たしていないと製品としてお話にならないというか。ボス戦の前にはきちんとセーブポイントを置くなど、そういった当たり前のことはきちんとやらないといけないと思っています。

「そういう小さなストレスの積み重ねでプレイをやめてしまう人がいる」というのは認識していますし、ゲームデザイナーがきちんと意識しながら制作してくれています。

ヨコオ氏:

BGMの演出などもすごく丁寧ですよね。部屋ごとにレイヤーが違っていたりと、とても上品なディレクションをしていると思いました。

岡部氏:

ありがとうございます。音楽はMiliさんという音楽グループに担当していただいているのですが、「このエリアに音がほしいんですが……」とお願いするとすぐ作ってもらえるようなこともあり、シーンごとに贅沢に音楽を使えているというのはあります。

ヨコオ氏:

BGMがシームレスに切り替わるのは、トラックを切り替えているんですか?

岡部氏:

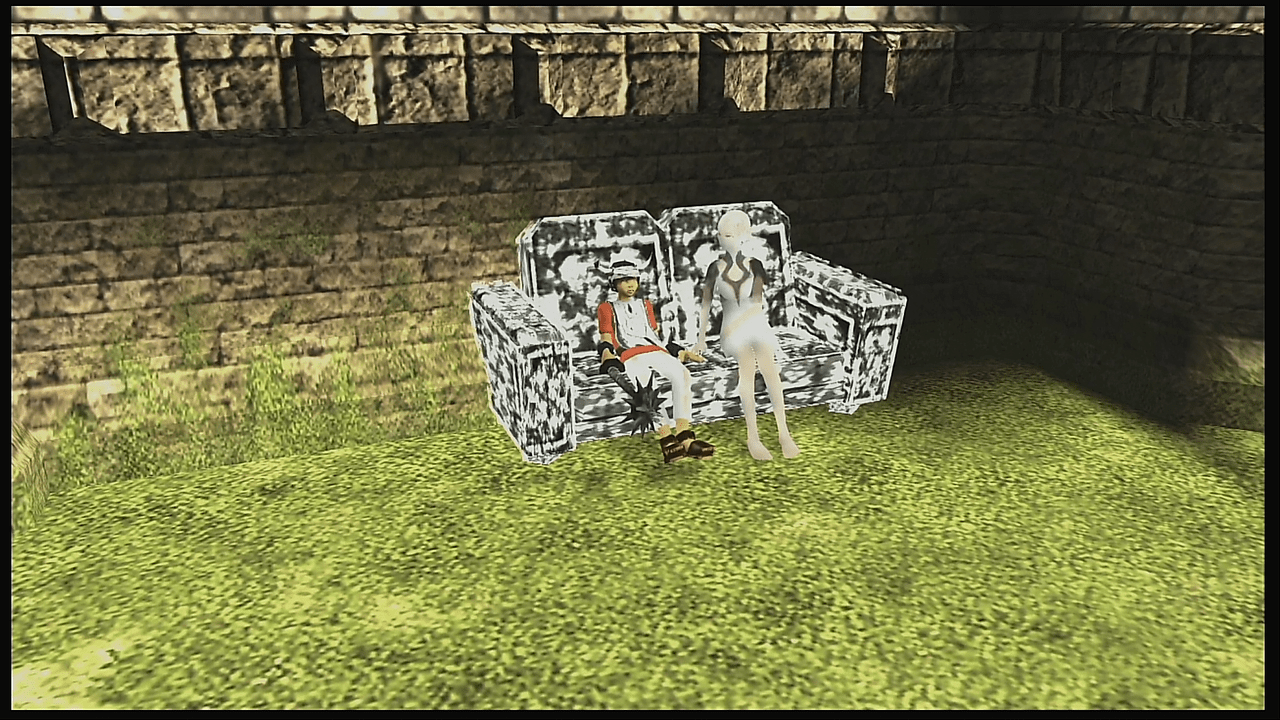

はい、『ニーア オートマタ』でも同じような手法を使われていましたよね。あれが「いいな」と思って、「セーブポイントに来たらBGMを静かな曲調に切り替える」といったことをやってみようと思ったんです。

ヨコオ氏:

なるほど。セーブポイントがベンチになっているというのも『ICO』のオマージュだろうと思ったんですけど、伝わる人には伝わるけど、いやらしくない塩梅のオマージュで「上手にやられているな」と思いました。

岡部氏:

ありがとうございます。そういうネタも仕込みつつ、元ネタがわからない人にとっても違和感にならないように意識しています。

あとは、言葉遣いやゲーム中のキーワードなどもなるべく簡単にすることを心がけました。僕はけっこう自分の作ったゲームの実況動画を見るのですが、その中でVTuberさんや配信者の方が造語や漢字で困っているのを見ると、すごく申し訳ない気持ちになってしまって(笑)。

ヨコオ氏:

そうなんですね。僕は、読めないワードがあるのもそれはそれでいいのではないかと思う派です。若いころ本を読んでいて「わからない漢字だらけだけど、なんとなく通して読んでみる」という体験をしてきたので。そういった難度も含めて作品になるのかなとも思います。

でも、そこが主題なら「わかりやすく伝わったほうがよい」というのも理解しています。

岡部氏:

ヨコオさんの作品は『ドラッグ オン ドラグーン』からずっと触れさせてもらっていますが、お話の展開として難しいことはあっても、使っているワードはわかりやすいですよね。

ドラゴンのことは普通に「ドラゴン」と呼んだりしていて、そういった把握のしやすさがいいと思っています。

ヨコオ氏:

思考のコストを余計なことに割きたくないので、基本的には知っている単語のみで構成したいんです。そのうえで、「本当に必要なところだけに造語などを使う」というアプローチですね。

逆に、世界設定をしっかり作ったうえで、そういった造語をたくさん盛り込みながら「それがどういったものなのかわからない状態からお話をひも解いていく」というアプローチで作るクリエイターさんもいるので、そういった作品は「僕にはできない」と思います。

岡部氏:

わかります。そういった手法は、すごくセンスが問われますよね。

ゲームというメディアで物語を表現する難しさについて

ヨコオ氏:

岡部さんはご自身でシナリオも書かれるんですか?

岡部氏:

はい。シナリオもアイテムのフレーバーテキストも自分で書いています。

ヨコオ氏:

へええ。シナリオを書くときって、どういう書き方をされます?

岡部氏:

プロットの順番で言うと、終わりから考えます。シナリオの最後を決めてから組み立てていく感じです。

新作の『エンダーマグノリア』では前作の『エンダーリリーズ』があったぶん、続編を作る苦しみがありました。前作でやりたいことをやってしまった結果、その続きとして「主人公はどうあるべきか」といった問題や結末にいたるまでの物語の配置には苦労してしまって……。

──シナリオを書くうえで意識されていることなどはあるのでしょうか?

岡部氏:

「ゲームのシナリオである」ということはすごく意識します。極端な話、メトロイドヴァニアってシナリオがなくても成立するジャンルじゃないですか。そのなかでゲーム性に寄り添いつつ、そのジャマにならないようなテキスト量やシナリオにするということは、いろいろな作品を参考にしながら心がけました。

正直なところシナリオも専門のライターさんなどに頼めるのなら頼みたいのですが、なかなかチームのコアに入ってやってくれるような人っていないので。そういった事情もあって、自分のシナリオならあとからでも自分の責任で修正がしやすいという理由で自分で書いているところもあります。

ヨコオ氏:

ライターさんによっては冒頭から書いていく方もいますが、僕もシナリオは結末から考えるタイプなので、そこは似ているかもしれませんね。

岡部氏:

そうですね、うしろから書いていかないと不安になるというか。前から書いていくと、自分でも「なんだこのシナリオは」となってしまいがちなんです(笑)。

ヨコオ氏:

最後から書くのはゲームというメディアにも向いている気がします。最初から書いていって、もし話が突拍子もない方向に転がってしまうとそれを実装するゲーム部分のコストが大変なことになってしまいますからね。結末を決めておいて、その「オチ」のために布石を打っていく書き方のほうが効率がいい気がします。

岡部氏:

逆に言うと、シナリオによってはその「突拍子のなさ」が魅力になることもありますよね。自分の書き方だとそういった変化のおもしろさが出しづらく、予定調和的な話の作り方になりがちなのでそこに関しては悩んでいるところでもありまして……。

ヨコオ氏:

なるほど。ドラマ性や驚きといった点で言うと、ゲームは小説や映像作品には勝てませんからね。小説だったら「100人の敵が現れた」と文字で書けばいいところを、ゲームでは「100人分のキャラモデルを作るのか」ということになってしまいます。システム的な制約だったり、コスト的な問題でどうしてもそういったことはやりづらいと感じますね。

岡部氏:

ヨコオさんも以前どこかのインタビューでおっしゃっていましたが、「戦闘があって敵を倒す以上はそういうシナリオにしかならない」ということがありますよね。話し合いで解決するならそれでいいのですが、敵を殺すゲームならシナリオもそうせざるを得ないという。

ヨコオ氏:

競ったり奪ったりすることが好きなプレイヤーは多いので、それを要求されているという面はありますよね。でも、もしかしたらそれは僕たちの思い込みで新しい時代が来ているという可能性もありますが、僕にはちょっとわからないです。

バトルゲームの途中のとあるチャプターで、主人公が急に「もう戦いは嫌だ」といって農業を始める。そこから『どうぶつの森』のようなゲームに変貌するとか。そういったこともやってみたいですが、それだけでふたつ、まったく別のゲームを作ることになってしまうので現実的には難しい。

岡部氏:

本当にそうですね。マンガやアニメと比べると、ゲームでそういった変更を行うのは難しいですし、コストもかかります。

ヨコオ氏:

ゲームは制作に携わる人数も多いですから。マンガや小説は制作人数が少ないので、ある程度好きなようにコントロールができますが、ゲームで同じようにやるのは難しいところがあります。

僕は舞台の原作や脚本をやらせていただくこともあるのですが、舞台ではゲームと違って「一方そのころ」と言って場面を切り替える手法が使えるんですよ。

ゲームは主体を操作するものなので「一方そのころ」としてしまうと操作キャラのいないイベントシーンを見るだけになってしまうので、なるべく使わないほうがいいと思うんですけど。

舞台の場合は時間の経過を示すためだったり、役者さんが交代したりするために「一方そのころ」を多用する必要があって「いい気分転換になるな」と思って書いています。

──メディアの違いによっても、有効な表現が変わってくるということですね。