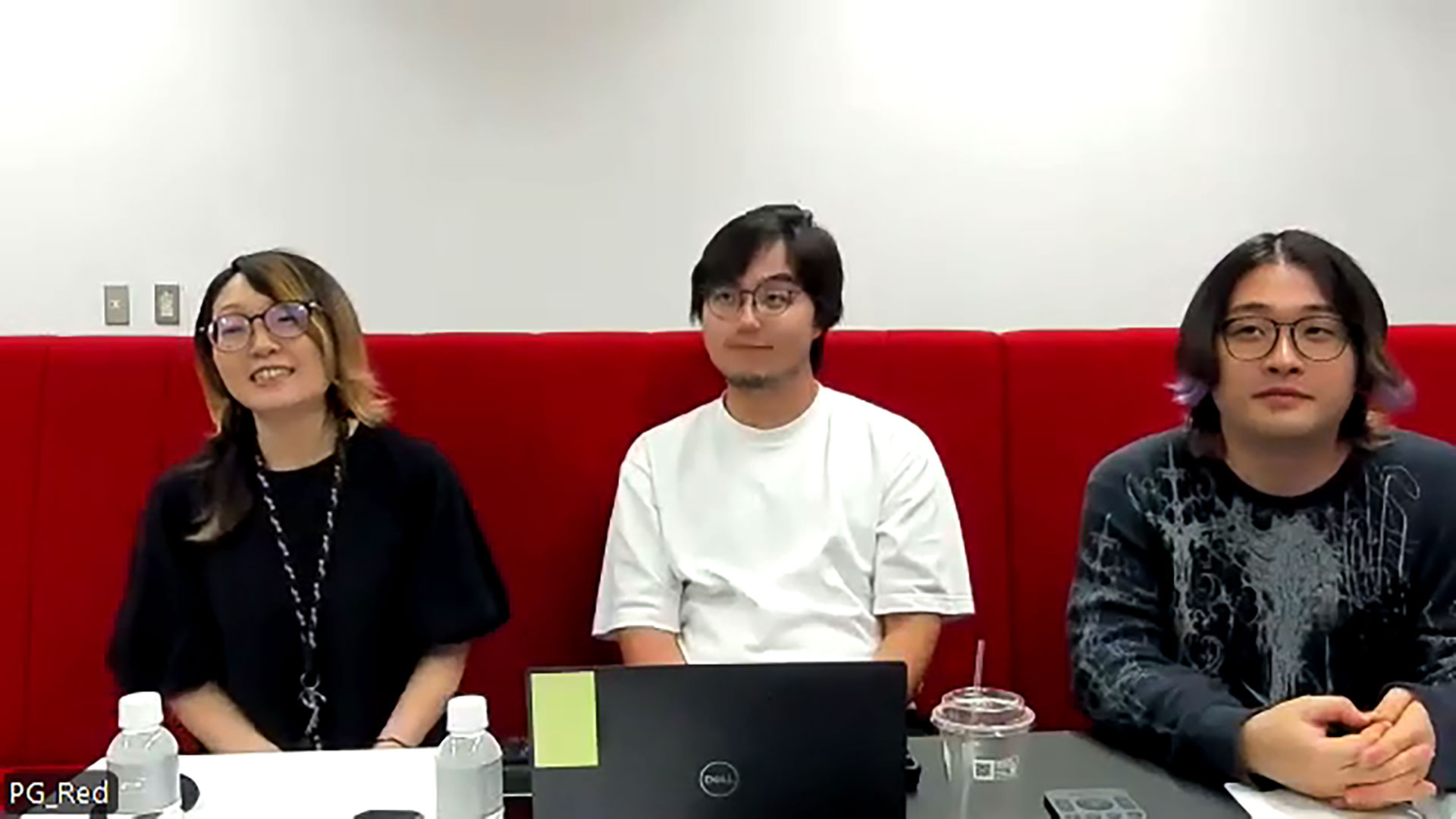

ボス戦での緊張感は会心の出来映え!──プラチナゲームズ西井智子氏と阿部雄大氏、宮内雅央氏にインタビュー

続いて、プラチナゲームズから、アートディレクターの西井智子氏と、レベルデザインと環境アートディレクションを担当したステージディレクターの阿部雄大氏、リードコンポーザーの宮内雅央氏にお話をお伺いした。

──『NINJA GAIDEN 4』は動線が丁寧に敷かれており、すごく遊びやすい印象でした。『NINJA GAIDEN 2』や『NINJA GAIDEN Black』では、迷いやすかったのですが、そちらと比較すると黄色い目印があったり、メインルートの方がちょっと目立ちやすくなっていたりしました。素人目には気づかないような部分で、意識してレベル動線を張っているところはございますか?

阿部氏:

まず、狙った通りに感じてくださっているので、非常に安心しました。

そうした視認しやすい要素に加えて、例えば登っていくステージであれば登っていけばゴールにたどり着けるように、反対に下っていくステージであればずっと下っていけばゴールにたどり着けるように、プレイヤーが無意識に感じているような体験を自然に辿っていくだけでゴールに導かれるという仕掛けもしています。

あとは、基本的に進行方向から敵がバンバン来るようになっているので、敵を倒していけばゴールにたどり着けるという、『NINJA GAIDEN』らしい目印は入れています。

──ストーリーの進行に合わせて体術を獲得していく構造になっていると思いますが、どれくらいのペースで習得できるようになっているのでしょうか?

阿部氏:

いっぺんに全ての体術が使えると馴染む時間がかかってしまいます。なので、プレイして体術を集めていけば、自然と身についていくというペース感での配置になっています。

──ゲームを一周プレイしたら、体術はどれくらい獲得することができますか?

阿部氏:

そうですね。おそらく、ほとんど取れるのではないかなと思います。ただ、アイテムを買うか体術を買うかっていう選択で、よほど回復アイテムなしでもいけるという人ならば手に入るかもしれませんが、そこはジレンマが生じるように設計しています。

──本作の主人公であるヤクモのデザインですが、鴉の意匠が要素に取り入れられているほか、手に入れ墨みたいなものも入っていました。こちらでこだわったポイントを教えていただけますか?

西井氏:

ヤクモに関しては、おっしゃられた通り、とにかく鴉をテーマにしています。走っていたり空中に飛び出していたりするので、飛んだ時に腰から出ている帯などが羽の印章になるようにしています。鴉は全身が黒いものだからシルエットとしてちょっと格好よくするように、要所で鴉というテーマを感じるように意識して作っていますね。

あと、鴉はクリーンなイメージというよりダークやダーティな印象であります。野山よりはちょっと都会よりであるなど、そうした印象が持てるようなものをいろいろ選んで入れ込んでいます。

──リュウとは忍びの一派が違うので、デザインを差別化みたいなのもされていますか?

西井氏:

所属している一派が違うなら、デザインの哲学というか、それぞれの技術体験も違うだろうということで、リュウはもう唯一無二というか、全てがユニークというか、専用に整えられた装備みたいなイメージで切り分けはしています。

それはリュウのパブリックイメージとしてやっているし、多分あの人はハヤブサの一族の中でもリュウのためにみたいな装備をいっぱい持っていると思うので、今回のデザインについても量産型ではなくて専用装備みたいなイメージでデザインをさせてもらいました。

──ヤクモの背中というか、腰のあたりに装備が付いていますが、あれが武器に変化しているのでしょうか?

西井氏:

はい。なので、手に武器持っているときは消えています。あれ自体が、そのままそれぞれの武器に変化している、というのが正しいです。設計的なところで言うと「血楔忍術」という名前が付いており、ヤクモが自身の血の力を使って武器を変化させているという、特殊な武具になっています。

──『NINJA GAIDEN』シリーズのロケーションとして、暗さとか重苦しい感じ、重厚感がある雰囲気がフィールドに漂っています。こうした演出するにあたって意識したところはございますか?

阿部氏:

今作では、これまであった重厚感やハードな感覚は引き継ごうと考えており、さらにそれをピーキーにもっと煮詰めようというところからスタートしています。なので、常に降り続けている雨や、ライティングも過去作より意図してハイコントラストになっているなど、激しく刺激的な見た目になるように意識しています。

そこからさらにロケーションごとに大きな変化が出るようには設計しており、過去作よりもよりハードで、よりコントラストの高いビジュアルに最終的に仕上がっていると思います。

──暗闇のシーンで雨という、サイバーパンクっぽいような雰囲気があり、作品でいうと『ブレードランナー』に近い印象を受けました。サウンドもヴァンゲリスっぽいような音楽が流れていたり、ちょうど戦闘が終わった時に音楽も同時に終わるなどこだわりもあったりしたかと思います。それぞれアート面とサウンド面で、どのようなポイントでこだわったかお聞かせください。

西井氏:

おっしゃられた通り、『ブレードランナー』などサイバーパンクと雨はかっこいい組み合わせです。先ほど阿部がいっていたように、コントラストという部分もチーム内ではキーワードとして出ており、アートでもポイントとしてのコントラストを意識して作っていました。サイバーパンクという単語として出てくると、『ブレードランナー』もお手本というか、全てのベースみたいなところはありますので参考にはしていますね。

阿部氏:

補足させていただくと、あくまで本作のコンセプトである逆境という、環境全てが自分に対して牙を向いてくるような感覚っていうものを示すために、降り続ける呪いの雨をモチーフにしたほうがいいだろうというデザインになっています。

宮内氏:

おっしゃっていただいたような『ブレードランナー』や『攻殻機動隊』ですね。サイバーパンクなんですけど、その中でもエネミーとして和の雰囲気を持っている敵が多く存在します。世界全体も、あくまでジャパニーズというところがイメージにあるので、洋風のサウンド感を用いてはいますが、そこからじめっとした湿度感などをイメージして作っていますね。

──世界観の部分で、回りを見渡したときに公衆電話が並んでいました。世界設定敵に歴史背景や、レトロフューチャー的な印象として入れたのかなど、そのあたりについてお聞かせください。

阿部氏:

今作の世界観には、降り止まない雨によって大規模な水害が起こっているという世界設定があります。そこから逃れるために、東京の街をとんでもない形になっていますが、これには上に増築していったというバックグラウンドがあります。その中で表現したかったのが、ごちゃごちゃ感というか壊れそうないびつな世界観です。

──公衆電話のような、ここは見てほしいみたいなものは他にはございますか?

阿部氏:

よく見てみると、ちょっと変なものが置いてあったりするんです。生活していであろうという表現で、そこに忍者独特のとんでもない感じを入れ込もうと思い、変な形の銅像や看板などちょっと笑える部分とかあります。

あと、とんでもない顔のお面みたいなのが真ん中にドーンと置いてあるといったデザインは意図的に取り入れています。

──サイバーパンクと和を表現するのに、どのようなこだわりがございましたか?

阿部氏:

サイバーパンクと和はワードとしては下敷きにしていますが、発想の出発点としては『NINJA GAIDEN 2』の東京摩天楼、もしあれがこのまま10年後発展していったらどうなっていたかみたいなところから世界観の構築がスタートしています。

『NINJA GAIDEN 2』の世界観もとんでもなベースになっていますが、所々和の衣装があって、それが独特な味わいになっていました。そこと頭の片隅で繋がりが出るようにしたうえで、さらにとんでも感を発展させていったらどうなるのか? という考え方をしています。

本作では日本の妖怪チックな敵とかにまで発展させることができたので、過去作にはない味わいになっていると思っています。我々としては、『NINJA GAIDEN』らしい世界観の延長線上という考え方です。

──プレイし中で、漢字のような文字がふわっと浮き上がるエフェクトがありました。こうした、細かい演出はほかにございますか?

阿部氏:

あのふわっと浮き上がる文字みたいな呪いのような表現は、ボスに由来するものです。妖怪のようなボスがいて、そいつがちょっと悪さをしてきているぞという表現です。ボスに紐づいた表現はステージごとに用意しているので、実際にプレイしていただけたらこんなパターンもあるな、あんなパターンもあるな、という広がりが感じていただけると思います。

西井氏:

敵に関しては、東京摩天楼の発展っていうところから、そこにいるものやそこを統治しようと思ったらこの文化を引き継ぐなど、全く関係ない西洋のものを入れると不適当になってしまうので、全体のトーンとして和が前提であるというところからデザインを発展したりさせています。

──もともと『NINJA GAIDEN』が持っていた魅力に、プラチナゲームズの持ち味がうまく乗っかっているゲームだと感じました。サウンドデザインにおいて、新たに本作で挑戦したことはございますか?

宮内氏:

作っている最中は、『NINJA GAIDEN』という枠組みから外れないようなことは念頭に置きつつも、プラチナゲームズの人間ということは隠せないので、その雰囲気は存分に出させていただきました。今作ではいろんな音楽を入れ込みましたが、その中でもボス戦で盛り上がるところでメタルに力を強く置いています。

オタク的な話をすると、メタルの中でも色々ジャンルがあって、2025年に流行っているような、現代のメタルがテーマです。今回は近現代の作品であるところから、時代に合った新しめのジャンルをかなり意識して作っていますね。

──『NINJA GAIDEN』だからといって和風にこだわっていませんよね?

宮内氏:

そうですね。ひとつのものに固執するというよりは、全体を聴いてみてパッケージとして『NINJA GAIDEN』だなという風にはなっていると思います。

──『NINJA GAIDEN』シリーズ作品のファンや新規ユーザーに対して、どのようなアピールポイントがございますか?

阿部氏:

従来通りの『NINJA GAIDEN』らしいプレイ感はきっちり残しており、より歯応えのある体験が提供できると思っています。

操作性の向上や間口が広いゲームにはなっているので、初めての方でもうまくなれるようにレベルデザインで設計しています。(新たに追加した)「鵺の型」も、これまでにはなかった使いやすいメカニクスのひとつです。これまでのファンの方も新しいファンの方も、等しく進化したと楽しめる作品になっていると思います。

西井氏:

またアクションが帰ってきたなっていうところは、アートからも感じてもらえたらいいなと思いますね。見た目的な表現で言うと「ゴア表現」という言葉にまとめることができると思いますが、バッサリ敵を切って血がいっぱい出てきてみたいな。「これこれ!」みたいなものを感じていただければいいなと思います。

新規ユーザーの方は、忍者なので動きが早すぎて分からないかもしれませんが、なんかかっこいいなっていうところがパッと目に入って、一瞬の印象に残ればそれでいいというぐらいのイメージをつけようとアートではしています。

宮内氏:

サウンド的にもカッコ良さは追求しています。没頭してしまう体験と、手触りも含めて直感的で思ったことがすぐできるスピード感があるので、そこに合わせて曲もサポートしています。

──ゲームを試遊させていただいたときに、登場キャラクターのひとりであるセオリさんがいいなと思いました。キャラクターの設定やデザインはどのような意図がございますか?

西井氏:

セオリは設定が決まっていて、そこからデザイナーの方でキーワードを発展させて最終敵にあのような形になっていきました。途中から設定が追加されたとかではなく、最初から黒竜の巫女というところからスタートしたデザインになっています。

──みなさんそれぞれ、ここを押したいという注目ポイントがあれば教えていただけますか?

宮内氏:

ボス戦は敵のデザインも含めてかなりバリエーション濃く作られています。バックグラウンドの紐付けもありますが、曲もそれに合わせて全く違った体験を各ステージでできると思います。ボス戦はやはりゲームの一番ピークだと思いますが、そこはぜひ楽しんでほしいところです。

阿部氏:

逆境という感覚をどのように表現しているのか、というところに注目していただけると嬉しいです。特に、ボス戦では途中で起こる演出の変化や、「こいつが強いぞ」ということを背景や音楽、ライティング、キャラクター全部で表現しているので、そこの緊張感は会心の出来になっています。

特に僕は導入の演出にはかなりこだわったので、プレイ開始していただければすぐにオープニングのシーケンスに入ります。そこで表現されている逆境という感覚に注目していただきたいです。

西井氏:

私はキャラクターの方に個人的な関心があるのと、このゲームは戦闘がメインディッシュではあるので、戦闘中のプレイヤーの動きがカッコイイからいっぱい見てほしいなって思いますね。

新しい技が増えればどんどん新しいかっこいい動きをしたり、ポーズを取ったりもするし、気を抜いたら死んじゃいますが、時々は見とれてもいいのかなというぐらいには戦っているところを見てほしいなと思います。

──フォトモードとかもありますからね!

西井氏:

そうですね。フォトモードじゃなくても、スクショとか忍者だから一瞬のインパクトを撮ってほしい。「今なんかわかんないけどかっこいいことした!」みたいなところが一瞬でも印象に残れば、もう一回同じ動きしたいみたいなこととか、そうしたところが見ていただけたらカッコイイやろ! ということを言っていきたいです。

──最後に本作を楽しみしているファンにメッセージをお願いします!

西井氏:

10年以上経ってからの完全新作というところで、久しぶりにめちゃめちゃ早いアクションゲームが出るので触ってみてほしいというのがまず大きいです。ちょっとでも興味があったら、カッコイイ忍者を動かすことができるので、ぜひ手に取っていただきたいなと思います。

阿部氏:

シリーズの正当進化であり、最も難しい作品になったと思います。ぜひチャレンジャーの方々をお待ちしております。

宮内氏:

かなり時が空いてしまった新作ということで、全部フレッシュな体験になっていると思います。アートからステージから、サウンド、全部気合い入れて皆さんを楽しませるために作ってきました。ぜひ手に取っていただきたいと思います。(了)