1980年代後半、任天堂はアメリカ家庭用ゲーム機市場の95%を有する、圧倒的な存在だった。強固な小売ネットワークを築き、ソフトメーカーはファミコンでゲームを制作するために不利な条件であっても契約を結んだ。

「ゲーム業界の巨人、任天堂」。

誰もがそう思っていた時代、その巨人に立ち向かったゲームメーカーがある。それがセガだ。アメリカにおける当時のセガはアーケードゲーム専門の中小メーカーに過ぎなかったが、大きな野心を抱いていた。

世界最大規模の玩具メーカー マテル社にてバービー人形を世界的なヒット商品に育て上げ、スーパーヒーロー“ヒーマン”を生み出したトム・カリンスキーがセガ・オブ・アメリカのCEOに就任すると、ジェネシス(日本名:メガドライブ)の発売とともに攻勢に出るのであった──。

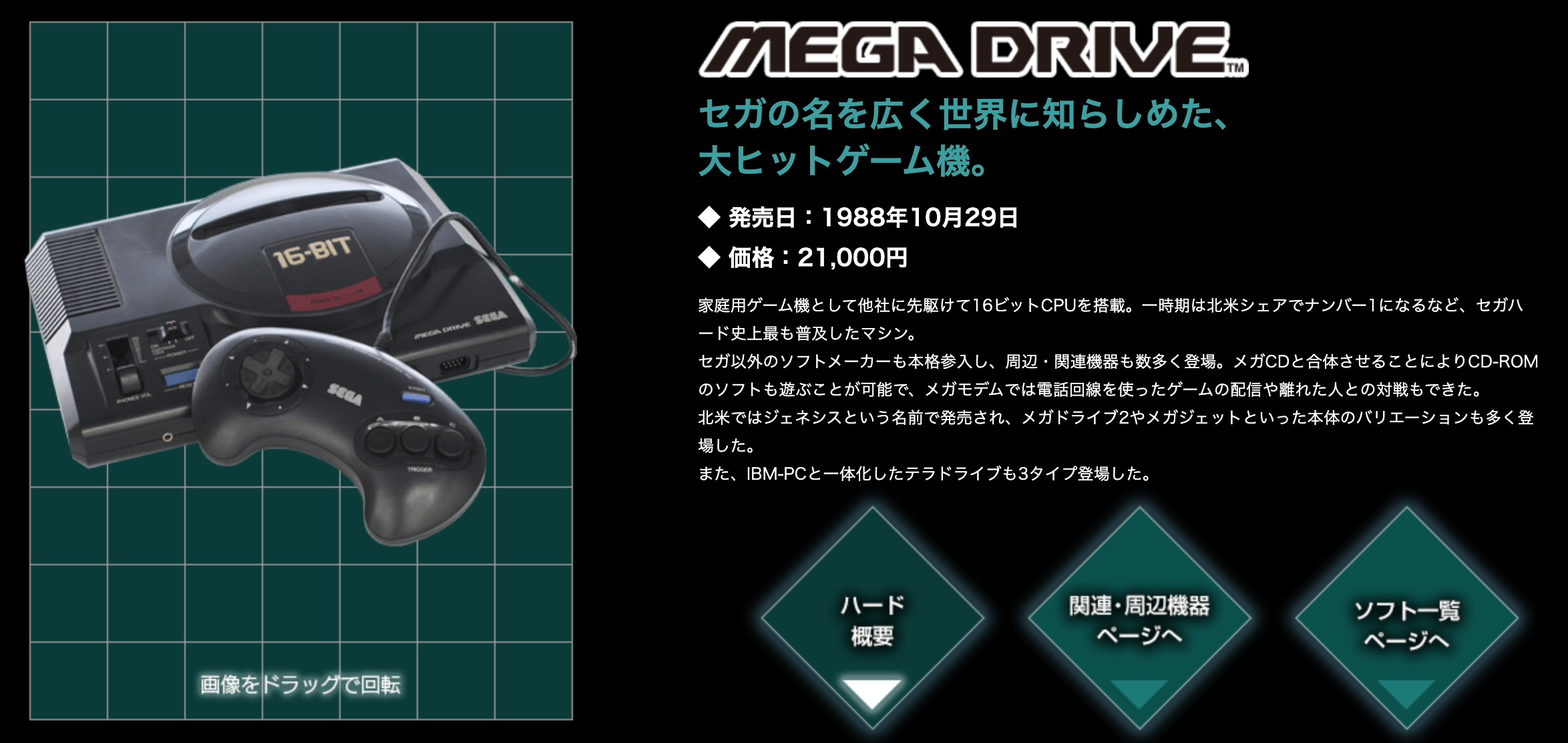

日本では1988年に発売されたメガドライブ。日本国内での累計販売台数を見ると、ファミリーコンピュータが1935万台、スーパーファミコンが1717万台、メガドライブは358万台となっている。この数値からわかるとおり、日本のゲーマーにとってメガドライブが覇権を握ったという印象はないだろう。だが、アメリカではまったく状況が異なる。アメリカではメガドライブは2000万台を販売し、1995年までにハード機シェアの半数以上を獲得し、任天堂から業界首位の座を奪ったのだ。

当時、50億ドル産業のアメリカゲーム業界で巻き起こった「仁義なき戦い」。青いハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグは革新の象徴となり、アメリカで知らない人はいないほどのキャラクターに成長し、その人気はマリオと肩を並べた。

日本人ではなかなか知ることのできない1980年後半〜1990年初頭におけるセガと任天堂の激闘。前置きが長くなったが、200人を超える関係者へ取材を行い、戦いの内幕を赤裸々に記したノンフィクションがある。それがブレイク・J・ハリス氏の『Console Wars』(日本書名:『セガ vs. 任天堂 ゲームの未来を変えた覇権戦争』)だ。

|

取材に基づき実際に起きたことを再現する「ニュージャーナリズム」的手法で描かれた本書はドキュメンタリー映画として映像化もされ、2020年12月4日からはU-NEXTにて『セガvs.任天堂/Console Wars』が配信されている。

|

映画の配信にともない、編集部では原作者であるハリス氏へのオンラインインタビューの機会を得た。ゲーム業界出身者ではないハリス氏がいかにしてこれほど濃密なノンフィクションを記すことができたのか、そしてセガを主軸として筆をとることに至った経緯などをうかがった。

インタビュー・文/豊田恵吾

ジェネシスを楽しんでいた子ども時代の思い出と、魅力的な人物たちとの出会い

──アメリカでメガドライブが売れていたことは知っていましたが、具体的に「なぜ売れたのか」という部分は日本に住んでいてはわからないところでした。書籍とドキュメンタリー映画では関係者の心情とともに戦略が濃密に描かれていて、答え合わせをするように興味深く拝見させていただきました。執筆にあたり「アメリカ人だからこそ描ける」といった、確信めいたものが着想時点であったのでしょうか?

ハリス氏:

私はいま38歳なのですが、幼少のころにアメリカではちょうどジェネシスが発売されてセガと任天堂のバトルの真っ只中でした。当たり前のように、それは世界中どこでも同じ状況だと思っていたんです。後に日本やヨーロッパの状況がアメリカとは異なっていたことを知るのですが、国ごとにジェネシスの捉え方が違うというのは興味深かったです。『Console Wars』は多くの人におもしろいと感じていただけたのですが、それは『Console Wars』が人間ドラマの話であり、どんな業界であっても通用する、ためになるビジネスの物語だからだと思っています。ビジネス的な視点で見たときに、アメリカと日本の文化の違いは興味をひくところでした。

|

これはどこにも書いていないのですが、2011年に日本に行く機会があり、その際に中山さん(※)とお会いしたんです。その際、彼に「セガと任天堂の戦いを題材にした本を書いています。ドキュメンタリーを作っているんです」と伝えたときに、昔のことだから忘れていたのか、文化の違いに驚いていたのかはわかりませんが、とても困惑されていたのを覚えています。

|

※中山隼雄:セガ会長、セガ・オブ・ジャパン社長(当時)。ハワイで休暇中のトム・カリンスキー氏に会いにいき、セガ・オブ・アメリカのCEOに抜擢した人物。

──執筆のきっかけはジェネシスを手に入れたことだったとうかがいました。

ハリス氏:

子ども時代に初めて手にしたのが8ビットのファミコンで、確か1988年でした。とても楽しくてゲームを遊んでいるときだけは兄弟喧嘩をしないで済む時間だったように覚えています。その後、1991年にスーパーファミコンが発売となり、兄弟ともに欲しがったのですが、私の両親は「なぜ同じ任天堂のゲームなのに、スーパーファミコンではファミコンのソフトが遊べないんだ」とソフトの互換性がないことに損をしたように感じていたんです。いま自分が大人になって、あれは任天堂のビジネス戦略だとわかりますが、そのときの両親の判断は「ジェネシスにしなさい」でした。

でも、『Mortal Combat』(モータルコンバット)やスポーツゲームが大好きだったので、私たちはジェネシスを夢中で遊びました。振り返るとジェネシスは子ども時代の思い出やノスタルジーの詰まったゲーム機なんですよね。もしあのとき任天堂に互換性があったなら、執筆のきっかけになったのはスーパーファミコンになっていたかもしれません。

ただ、ゲームの思い出自体は執筆の初めの好奇心を誘うきっかけにはなりましたが、明確な動機は取材で出会った人たちがいたからです。8年ものあいだ取材を続け、多くの人物と会いました。その中でとくに「この人たちのストーリーを伝えたい」と思ったのはトム・カリンスキー(※)とシノブ・トヨダ(豊田信夫)(※)のふたりです。

|

※トム・カリンスキー:セガ・オブ・アメリカ社長兼CEO(当時)。セガの市場占有率を5%から55%超に伸ばし、任天堂から業界首位の座を奪うという快挙を成し遂げる。

|

※豊田信夫:カリンスキー氏の片腕と呼べるセガ・オブ・アメリカ副社長(当時)。任天堂との戦いが本格化する最中、セガでは日米両社間の確執が深まり、調整役として奔走する。

トムはゲーム業界に入る前にもマテル社で玩具や子ども用のビタミンなどでものすごい影響を与え続けた人でした。セガに入ってからもほかの人が思いつかないような大胆な決断で多くのことを成し遂げました。シノブは日本とアメリカのリエゾン(かけはし)として、うまくいっていない状況の中でもみんなの妥協点を見つけてバランスをとるという難しい仕事をこなし、リスクも厭わず働きました。シノブは日本人でありながら、アメリカやアメリカ文化を愛していたんです。ドキュメンタリーでは本とは少し違う始まり方となっていて、シノブがアメリカに残りたい、アメリカンドリームを実現したいと思うところから始まります。

ジェネシスを心から楽しんでいた子ども時代の思い出と、魅力的な人物たちとの出会いが組み合わさり、この作品を作るきっかけになりました。

──カリンスキー氏の退任までを描く、と決めてから執筆を始めたのではないのですね。

ハリス氏:

取材を始めたときはどういう形にするかなど、とくに決めていませんでした。自分が書きたいことを決めて、その裏付けを取材でとるという方法は考えていなかったのです。取材の中で自分がグッと引き寄せられた話を中心に持っていこうと思っていました。本当に正直に話すと、決めていなかったというのもありますし、取材や執筆の経験が浅く、手探りで進めていたことも事実です。ただ、おもしろいことにそれが純粋な好奇心として残り、取材した人々を手繰り寄せていきました。取材をしていくうちに任天堂よりもセガに惹かれていきましたし、セガの中でもトムとシノブにとくに惹かれ、自然と彼らを中心に描くようになりました。

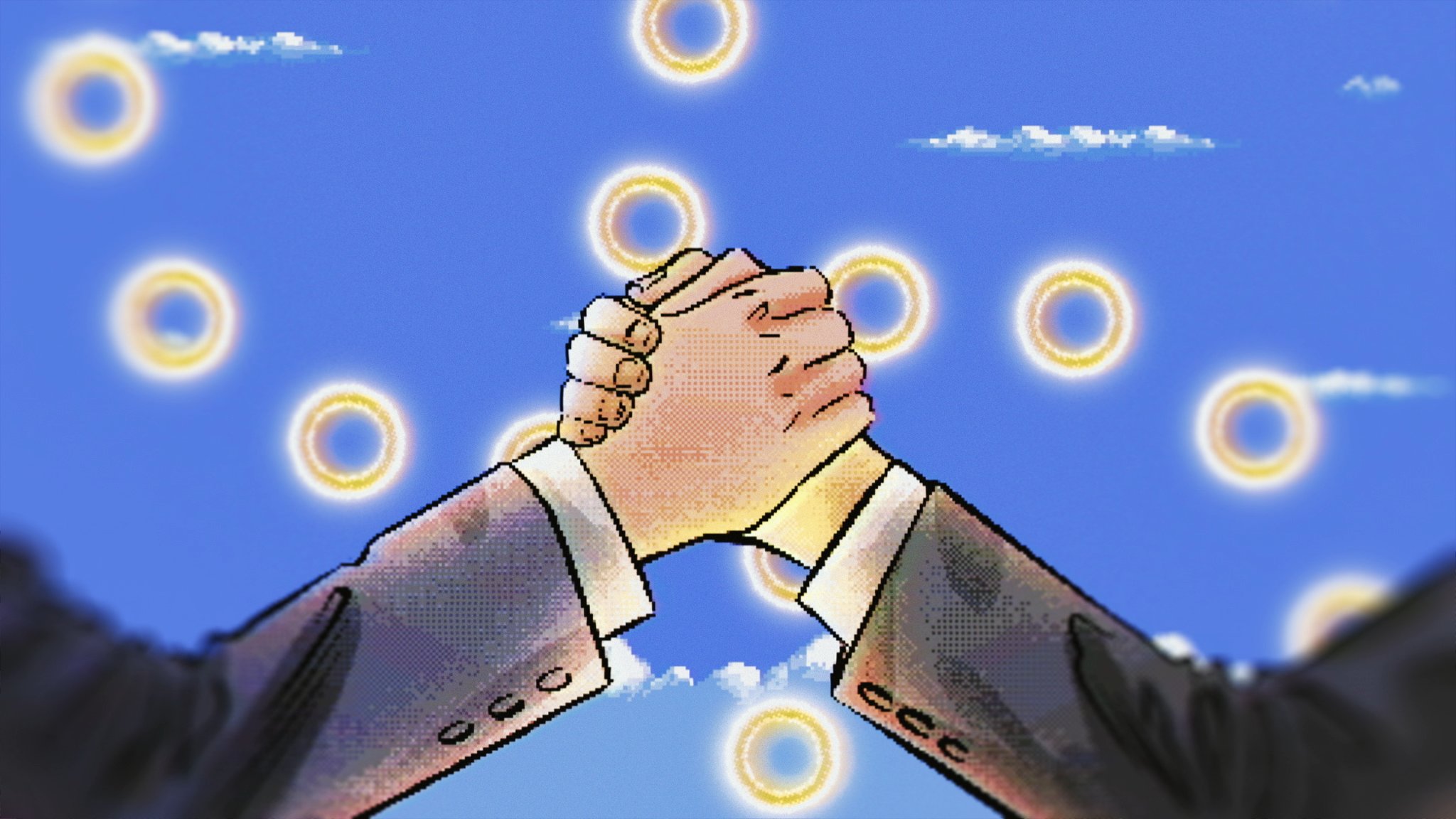

本でも映画でもいちばん重要な部分は、彼らのチームワークの話なのだと思います。トムひとりだけでも、シノブひとりだけでも、ソニックだけでも、いいゲーム機だけでも、どれかひとつだけでは成し得なかったし、リーダーがいなければ成功できなかったでしょう。トムとシノブはお互いに必要不可欠で、どちらか片方が欠けていたらセガの成功はなかったと思っています。

|

ふたりはとても個性的でレアな組み合わせでした。ビジネスにおいてお互いに信頼し合えて、両者ともにクリエイティブで柔軟な考えを持ちながらも現実的な分析ができた。セガは本社が日本でアメリカは子会社というユニークな状況でしたが、結局ビジネスはアメリカで起こっているので、流暢にコミュニケーションがとれないといけないわけです。きちんと本社に伝えて、承認される形にもっていかないといけない。

映画にもあったシーンなのですが、トムが日本の本社でプレゼンをする場面があるんですね。トムのスピーチの説得力もすごいのですが、説得できる形にもっていった、裏にあるシノブの功績も大きい。ふたりのブレインパワーが最大限に活かされた形となり、クリエイティブに困難を乗り切ったわけです。ふたりは同じビジョンを共有し、互いを補い合うスキルを持った、とても重要で珍しいデュオだったと思います。

──セガ、任天堂に対して、もともとハリスさんはどのような印象を持たれていたのでしょうか?

ハリス氏:

最初の取材はセガの人たちだったこともあり、当初はセガが「良い人」で任天堂が「悪い人」という印象から始まりました(笑)。ですが、任天堂の方々の話を聞いていくうちに、任天堂の考え方や理念、その発想がどこから来ているのか、といった感覚が理解できるようになっていきました。どちらが良い、どちらが悪いという話ではないというところは、本でも映画でも大切なポイントになっていると思います。これは“Underdog”(弱い者)のストーリーであり、圧倒的な強者と圧倒的な弱者の戦いだと理解したときに、セガが偉業を成し遂げ、どれだけのレジェンド、爪痕を残したのかがわかり、尊敬するようになりました。

──ゲーム業界出身ではないハリスさんが、ここまで緻密な取材を行ったことに驚きました。取材にあたり、ゲーム業界関係者の協力をあおいだのでしょうか?

ハリス氏:

ゲーム業界関係者に知り合いがいたわけではないので、取材を始めたころはたいへんでした。時間はかかりましたが、だんだんといろいろな方へアクセスができるようになり、話をたくさん聞けるようになりました。私がゲーム業界のことをよく知らないことがプラスに働き、先入観なくまっすぐに話を聞けたのが良かったと思っています。

シノブに褒めていただいてうれしく思ったのですが、僕の作品を観たり読んだりする人たちには、取材している人たちと同じ部屋にいる感覚で話を聞いてもらいたいという狙いがあったんです。ゲーム業界を知っていても知らなくても、実際に話している人たちの物語を通して、私が取材で聞いたときと同じ感動を感じてもらいたいと思ったのです。

|

私は作家としての経験も浅く、ゲーム業界のことにも詳しくなかったかもしれませんが、「話を聞く」ということがいちばん大きな学びだったと思います。セガと任天堂の方から直接話を聞くことで、感動したことやドラマチックだったこと、たいへんだったことを詳細にうかがえました。外から聞いただけではピンとこない話でも、当事者の口から直接話していただくことで深く理解できました。

大勢の方に共感してもらえたのは、本や映画で描かれている物語が万人にとってユニバーサルな“人の話”だったからだと思うのです。みんな同じように仕事があるわけですし、誰もが共感できる人間関係の話ですので、ゲーム業界の話というよりもプロフェッショナルな志や人としての成長やアイデンティティなど、人物にフォーカスしたところがよかったのだと思います。

──『Console Wars』はニュージャーナリズム的手法で描かれていますが、ハリスさんがもっとも感情移入をした人物はどなたでしょうか?

ハリス氏:

ひとりを選ぶとしたらトム・カリンスキーですね。理由としては、彼の業界を見る視点が私自身の視点にいちばん近かったからです。彼もゲーム業界の外からやってきた人で、セガのことを知ったり学んだりしていく過程の話が、初めて取材している自分と重なり、トムと同じ景色を見ている気持ちになりました。優秀なリーダーとしての興味深い話に加えて、ゲーム流通の人たちやサードパーティーの人たちと初めて関わった話など、最初となるチャレンジをいっしょに体験させてくれるような視点で話を聞かせてくれました。当時、実績もなく、好奇心だけが旺盛だったアウトサイダーの私にはトムの話がとても大きく響いたんです。

セガはスタイル、任天堂はサブスタンス

──本にも登場している任天堂 山内溥さんですが、取材時にはすでに亡くなられていたと思います。取材できていたら聞いてみたかったことはありますか?

ハリス氏:

たくさん聞いてみたいことはありますね。これまで200人以上の人たちにインタビューをさせてもらってきました。セガや任天堂のビルの清掃の方にも話を聞いてみたいと思ったくらい、いろいろな角度から取材をしたかったんです。会社のトップから現場の方まで、さまざまな視点での話が聞きたかったので、山内さんの話が聞けたらどんなによかったでしょう。

山内さんがすごいと思うのは、とても長期的な視点で戦略を立てられていたということ。短いスパンでビジネスを捉えがちな私たちにとって、興味深い話が聞けたと思います。従業員が一喜一憂してしまうようなビジネスのアップダウンも山内さんならもっと長期的な視野で捉えていたのだろうと思いますし、実際に任天堂の多くの成功はその理念のもとにあったと感じます。彼の哲学は確実に今日の任天堂にも残っていることを感じますね。

──ハリスさんから見た、セガ、任天堂のもっとも大きな違いはどういった部分でしたか?

ハリス氏:

当時は一言でいうと「Style(スタイル)」と「Substance(物質)」の戦いだったと思います。セガは“スタイル=見せ方”。具体的にはマーケティングや仕掛けで戦いました。一方、任天堂は“物質=実際のモノ”で戦った。現在は残念ながらセガの業界内の立ち位置が大きく変わってしまいましたが、任天堂はいまでも物質、すなわち実際の「モノ(ゲーム機)」というスタンスは変わっておらず、ほかのゲーム会社は「スタイル」を重視している気がします。

|

もうひとつの違いとしては、セガの「顧客のニーズを聞きたいと思う姿勢」と、任天堂の「自分たちが良いと信じたものを自信をもって送り出す」というところでしょうか。いまでも任天堂は変わっていないと思うのですが、任天堂はとても優秀なので自分たちがベストと信じるモノを(消費者には聞かずに)自信をもって送り出すという印象です。当時のセガはお客さんが何を欲しいと思うかを考えて、できるだけチョイスを多くしたいと考えていた印象ですね。

どちらが良いとか悪いということじゃないんです。消費者は「これが欲しい」と必ずしもはっきりしているわけではないので、良いものが出てから「これが欲しかった」と気づくこともありますし。任天堂は「これが欲しかったんでしょう」といったものを出せる優れた会社であると言えます。

──セガ・オブ・アメリカ(SOA)は任天堂だけではなく、セガ・オブ・ジャパン(SOJ)とも戦わなければならない状況でした。作中ではSOAとSOJの対立について、詳細なやり取りなどは描かれていない印象でしたが、取材の難しさがあったのでしょうか?

ハリス氏:

映画ではもう少し本と同じくらいは描かれても良かったかな、と思っています。SOAとSOJの対立についてはコミュニケーションが取れていなかったこともありますが、“Passive Aggressive” (無言の圧力)のような関係性が問題だったと感じます。双方それぞれの正義や意見があったのでしょうが、「対立」と言ってもきちんと議論がなされる対立というよりは、話し合いすら持てなかった無言の対立といった感じでしょうか。

|

たとえばトムが「こんな問題があるみたいだが、どうしてなんだ? 何が原因なんだ?」と本社に問い合わせても「心配するな。何でもない」と言われてしまってさらに溝が深まってしまう。片方が問題を解決しようと動いても、もう一方が問題があると認めない状態では関係はうまくいかない。そういったことが積み重なっていったのでしょう。

本に書いたエピソードでおもしろいと思ったのが、アル・ニルセン(※)がSOJに行ったときの話です。アルが日本のメンバーと食事に行ってフグが出てきたときに、「毒があるかもしれないけど食べてみろよ」と言われてアルが食べたのに対し、日本メンバーは誰も食べなかった。この話は、日本人とアメリカ人のリスクを取る覚悟の違いを感じました。SOJがもっとリスクを負う考えを持っていたら……。現在の結果が違っていたかどうかはわかりませんが、この話はメンタリティ、精神的な違いを感じさせるエピソードでした。

|

※アル・ニルセン:SOAのマーケティング・ディレクター。

──『Console Wars』には記せなかった、いまだから言えるエピソードはありますか?

ハリス氏:

たくさんあります。機密保持の観点から話せないことなどはとくになくて、ただ単に入れ切れなかったというこぼれ話はたくさんあります。

ゲームの裏話だけでも本当にたくさんの良い話が数えきれないほどありました。中心となる本題の物語が進むようにエピソードを盛り込んでいったため、本筋から外れた話を盛り込めなかったことが原因となっています。たとえば、マイケル・ジャクソンが『ソニック・ザ・ヘッジホッグ3』に関わった話も楽しかったのですが、ちょうど時期的に訴訟があったり、中断した関係であまり話題にならなかったりということがあって。セガの社員とセレブリティが関わるおもしろいエピソードはたくさんあったのですが、ビジネス戦争の話から脱線しないように取捨選択していった結果、こぼれてしまいました。

──こぼれ話だけを集めても本にできると思います。

ハリス氏:

そういっていただけると本当にうれしいです。私が本を書きたいと思った大きな理由として、このような題材の本が少ないということのほかに、こんなにすばらしい先駆者たちの話をもっと知ってほしいと思ったことなんです。本、そして映画によってトムやシノブたちのことを多くの人に知っていただくことができました。盛り込めなかった多くのエピソードは、今後彼らがどこかで話してくれるのではないかと思っています。

──いまセガがハードメーカーとして復活したとしたら、ハリスさんはどのようなビジネス戦略を期待しますか?

ハリス氏:

おそらく、現実的にセガがハードに参入するということはいろいろな意味で難しいでしょうし、お金もかかることなので考えにくいと思います。いまの市場を見て意見を言うと、任天堂以外のハードメーカーがアーケード経験のない会社ということに寂しさを感じています。いまセガに何かできることがあるかと聞かれれば、過去の功績を大切にしてほしいということです。

私の本が出たころ、任天堂は「現在と未来」にフォーカスしていた気がします。その後はどんなに多くの人が昔のコンテンツを大切に思っているのかに気付いて、ここ5年ほどですごく上手にバーチャルコンソールやキャラクターグッズ展開をやっています。セガにも昔からのコンテンツを大切に思う人たちに向けて同様のチャレンジをしてほしいですね。それだけの資産を持っているわけですし、ビジネスにすることで売り上げも生まれ、IP、ビジネスの成長も見込めるでしょう。なにより、昔からのコンテンツを未来につなげることができるはずです。

|

──なるほど。ドキュメンタリー映画が公開されましたが感想はいかがですか?

ハリス氏:

本当にうれしいですし、誇りに思っています。本を書き始めたころはあまり成功していなかったので……。日中は別の仕事をしていたため、フルタイムでの執筆もできなかったんです。本が出版されてから人生が変わりましたし、8年にわたる取材の中で出会った人たちによって、さらに人生が変わったといえます。いまは、私自身が出会った人たちのアンバサダーとなり、彼らの偉業を伝えていきたいと思っています。

映画という形で物語を描いたことにより、トムやシノブ、そして任天堂の方たちが多くの人に知られ、今度は彼らが彼ら自身の言葉でストーリーを語ってくれることでしょう。それはとても楽しみなことです。実際に私が聞いた話を、その人の魅力とともに視聴者に聞いてもらえることもよろこびですし、映像という別の形の作品としてまとめられたことは最高の体験でした。

──このあと、長編映画を予定されているとうかがっています。

ハリス氏:

もともとは長編映画の予定だったのですが、テレビシリーズとして制作することに決まりました。なるべく深く掘り下げたかったので、私にとってはそのほうがうれしくて、時間が長くとれるテレビシリーズは楽しみです。

このシリーズでの究極の目標は、観客を増やして、より多くの人にゲーム業界の話を知ってもらうことだと思っています。制作時に心がけているのは、自分のおばあちゃんにも伝わるように作ること。まったくゲームに興味のないおばあちゃんに楽しんでもらうにはどうしたらよいか、ということを考えて作っています。テレビシリーズにするということは、同じような仕事や生活をしている人たちに対して、クレバーで賢く、おもしろいことを考えている情熱ある人たちがこんなに近くにいるんだよ、と見せられるわけです。ゲームは音楽や映画のように広く知られるべき業界だと思っていますので、たくさんの人に知ってもらって客層を広げたいですね。

「時間は気にせずになんでも聞いてください」。200人を超える方々に取材をしてきた人物だけあって、ハリス氏は非常に穏和で話しやすい方だった。ゲーム業界にいなかったからこそ純粋に持ち続けられた、セガと任天堂のビジネス戦争で戦った人々のことを知りたい、伝えたいという“好奇心”。その純粋さ、ハリス氏の人柄があったからこそ、取材に応じた方々が赤裸々に話をしてくれたのだろう。

告白すると、筆者は2014年に本書が発売されたときに「悔しい!」と心の底から思っていた。日本企業であるセガと任天堂について、日本人である自分がなにも記せていなかったことに対しての悔しさだった。だが、その悔しさは本書を読んですぐに消え去ることになる。理由は単純明白で、日本人では記すことのできない内容だったからだ。当時のハード戦争の様相や裏事情は調査に時間をかければ形にすることはできる。しかし、アメリカ人関係者への取材は言語の違いから非常に困難だ。取材できたとしても、コミュニケーションが流暢にはいかず、本書に記されたような証言を聞き出すのは不可能に近い。

セガと任天堂の違いについて、ハリス氏は「セガはスタイル、任天堂はサブスタンス」と正鵠を射た答えを返してくれた。この回答からわかるように、ゲーム業界に携わっていなくても、ハリス氏には慧眼が備わっている。純粋な好奇心と慧眼、そして人を大切に思うハリス氏が描いた『セガ vs. 任天堂 ゲームの未来を変えた覇権戦争』は、ハードメーカーであるセガを知らない人にこそぜひ読んでもらいたい。ドキュメンタリー映画と合わせて、“16ビットのあの時代の熱狂”に身を委ねてみてほしい。

(了)

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

日本人開発者は海外メディアの言葉を気にしすぎ? 『セガvs.任天堂』著者含む“日本のゲーム史を記した男たち”が語る、日本のゲーム業界の今