『エルデンリング』は傑作だ。

すでに今年発売されるゲームの中での最高傑作(GOTY)と言えるのも訳ない程に面白い。筆者Jiniは発売初日に自費で本作を購入したが、まさか初日に10時間、寝食忘れて同じゲームに没頭してしまっていた。全く頭がおかしくなりそうだ。

本作の傑作たる理由は、シンプルにオープンワールドとして完全に別次元の領域に到達した点に尽きる。

すでに20年近く使い古されたこのジャンルを、『エルデンリング』は今までにない全く独自の観点で再構築し、史上かつてない「冒険をしていて発狂しそうなぐらい面白い」という体験を作り出したのだ。

はっきり言おう。本作は『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』以来の衝撃である。

では『エルデンリング』はオープンワールドとして何が別次元なのか?

それを論じるには、本作がこれまでのフロム作品と同じく、非常に難度の高いゲーム、つまり「死にゲー」であることを踏まえる必要がある。

文/Jini

「死にゲー」の本意

よく、『エルデンリング』や過去のフロム作品を評価すると、決まって「いやでも難しいゲームはちょっと」「死にゲーはちょっと」と遠慮する意見が出てくる。実際フロムゲーが難しいのは事実で、『エルデンリング』もシリーズ経験者の筆者が5分に1回のペースで死んでいるので難しいのは間違いないが、しかし難しいからといってフロム作品を敬遠するのはすごくもったいないと思う。

これは先日、電ファミニコゲーマー主催のスペースに出演した際、フロム・ソフトウェアの北尾氏、またディレクターの宮崎英高氏も話していたことなのだが、フロム作品はよく「死にゲー」という印象で語られがちである一方で、「死にゲーだから面白い」というわけではない。むしろ「死にゲー」としての側面は、本作のゲームデザインの多様性を引き出すための前提条件なのである。

具体的には、宮崎氏は雑誌SWITCHのインタビューで以下のように答えている。

「私はゲームをデザインする最初の段階で、「そのゲームは、それをプレイすること、あるいはプレイする時間に対して、どのような意味や価値を与えようとするものなのか」を考えます。『DARK SOULS』シリーズでいえばその一つが「困難に挑み克服する達成感」であり、そのため高難易度が必要になる訳です。逆に言えば、与えようとする意味や価値が異なれば、また別の要素が必要になるのだと思います。」

この宮崎氏の思想を理解するには、逆に通常のゲームで考えてみればいい。今、多くの大作ゲームは極力多くのプレイヤーがストレスなく楽しめるよう設計されている。難易度も低く設計され、ゲームをプレイ中に2、3度死ぬ程度でクリアできる作品も珍しくない。

この「ストレスのない設計」は一見して親切なようだが、作り手の立場で考えると、プレイヤーを簡単に殺す仕掛けや敵を導入できない、つまり「ゲームデザインの幅が狭くなる」とも言い換えられる。ストレスを軽減しようとするほど、使えるデザインの選択肢は狭まっていくので、最終的に同じようなギミックだらけになってしまうのだ。

一方、フロム作品は「死にゲー」とあるように、一撃で死んでしまう仕掛けや敵が多数存在する。

たとえば『デモンズソウル』の王城1だけでも、プレイヤーを圧死させんとする鉄球、プレイヤーを包囲するように隠された敵兵に、「赤目」「青目」と呼ばれる強敵、火薬によるトラップ、果てはワイバーンの火炎など、それはもう、プレイヤーを殺すためのギミックに満ちており、その都度プレイヤーは死にまくるだろう。

ただこれも言い換えれば、死にまくる前提があるからこそ、通常の大作よりもゲームデザインの多様性がはるかに高いとも言い換えられるのだ。他のゲームでワイバーンの火炎やギャグのような巨大鉄球なんて、まずお目にかかることはないだろう。

だから、フロム作品は難しいが、決してストレスだけではない。

なぜならこれらは「難しい」以上に、今までに出会ったことのない仕掛けや敵に対する「驚き」があり、さらにその「驚き」がプレイヤーに新たな一手を考えさせる「ひらめき」へと変化するからだ。だからこそ、フロム作品ではプレイヤーは常にワクワクし続けられるし、その先に絶望が待っていても歩みを止められないのである。

ストレスを減らそうとした結果、ゲームデザインの多様性が失われた昨今の大作と対照的に、フロム作品はストレスを前提と受け入れることで、ゲームデザインの圧倒的な多様性が実現しているのである。

同様に、昨今増えた「ソウルライク」のような後継作などの「単に難しいだけで、あまり面白くないゲーム」ととフロム作品との違いもまた、このゲームデザインの多様性と、そこに付随する「驚き」や「ひらめき」が欠けている点に尽きる。

フロム作品では大抵、チュートリアルで負けイベントに等しいボス戦が用意される。当然プレイヤーは死亡するわけだが、この時点でプレイヤーは「この先に待つ、理不尽だが、しかし、今まで見たことのないゲームデザイン」を楽しむ覚悟ができるのだ。

このチュートリアルは通過儀礼であり、また「あなたを殺す代わり、もっと素晴らしい体験をプレゼントしよう」という契約なのである。

「死にゲー」×「オープンワールド」が起こした奇跡=『エルデンリング』

上記の「死にゲー」論は、概ねフロム作品すべてに共通するテーマである。『Demon’s Souls』から『SEKIRO』まで、やはり一貫して「死にゲー」だからこそ拓いた、さまざまな敵、仕掛け、レベルデザインの多様性こそが作品の魅力であった。

そして新作『エルデンリング』もこうした、もっぱらソウルシリーズのシステムとゲームデザインを踏襲している。アクションRPGの基礎はほとんどが『DARK SOULS』シリーズから引き継がれており、さらには世界観やストーリーテリングまでもノウハウはしっかり継承されている。従って『エルデンリング』が「死にゲー」でありながらも面白いというのは、論をまたない。

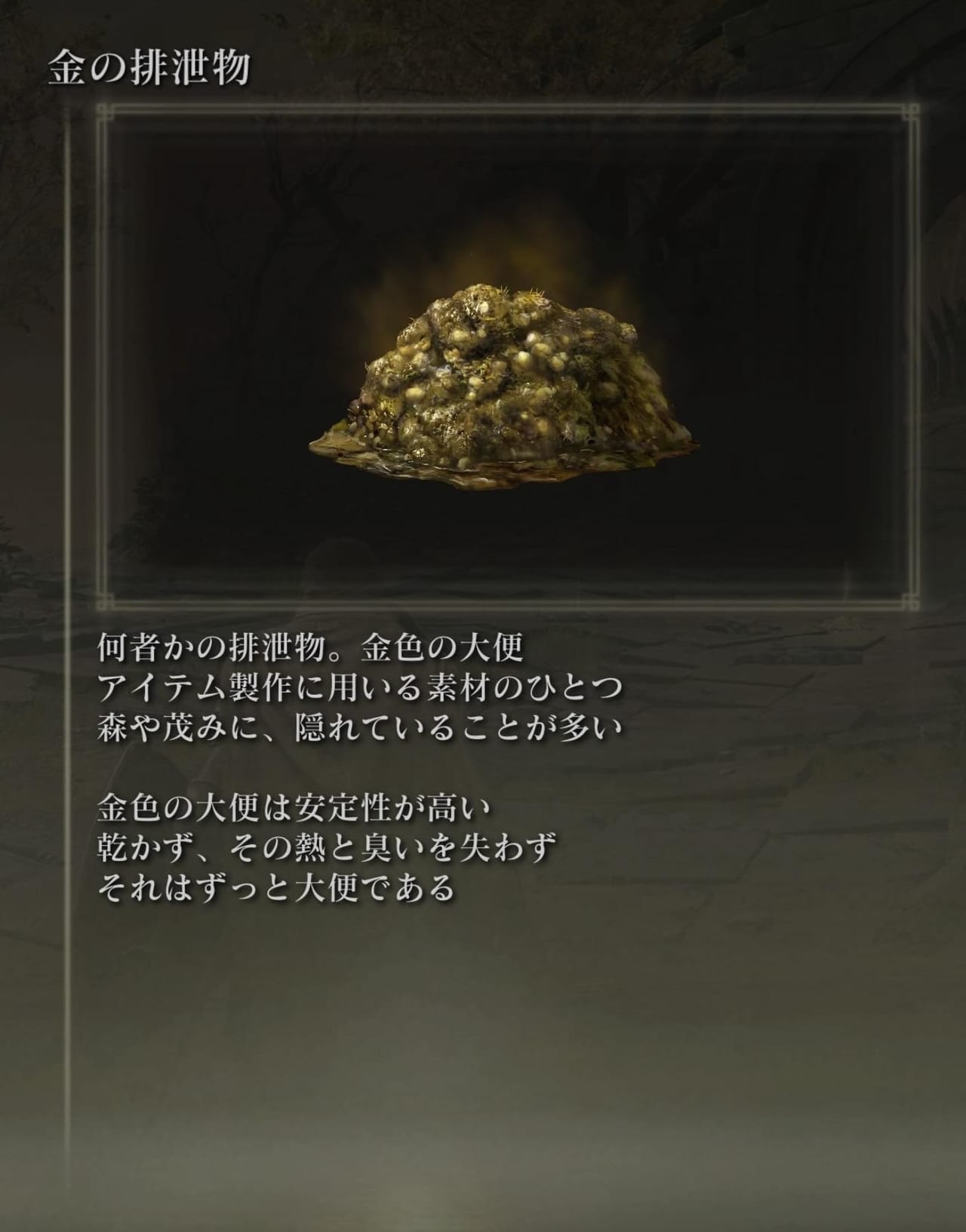

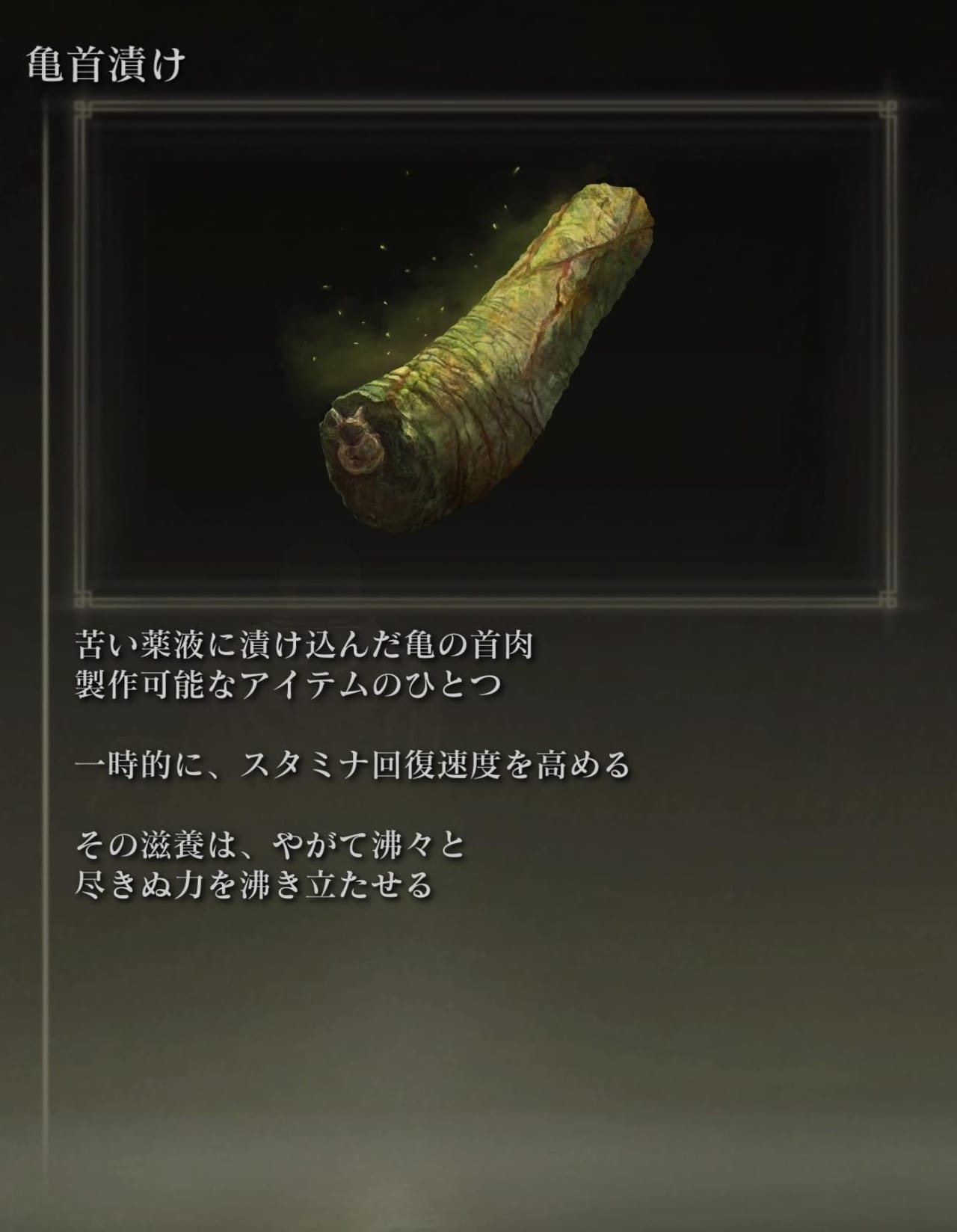

唐突にしょーもない下ネタをぶっこんでくるのも相変わらず

そんな『エルデンリング』の唯一と言ってもいい変化が、オープンワールド(公式には、オープンフィールド)の採用である。

これまでのフロム作品はシームレスながらも基本的には細い道によってエリアが繋がっており、攻略の順序も概ね2、3の選択肢の中から選ぶものだった(それでも十分に自由だったが)。しかし本作では、マップは完全に平面に広がっていて、序盤から挑戦できるエリアも信じがたいほどに多い。

ただし本作をオープンワールドの作品と捉えると、どんなオープンワールド作品にもある「あの機能」が欠けていることに気づく。

そう、サブクエストが存在しないことである。

ふつう、オープンワールド作品といえば欠かせないのがサブクエストだ。

たとえば、マップを探索していると大きな街を見つけたので入ったとする。そこには困り顔の住人たちがたくさんいて、ある者は「東にモンスターの群れがいるために交易ができない」と言い、ある者は「西に洞窟があるのだが怖くて探索できない」と言う。

プレイヤーはそうした依頼を片っ端から引き受け、タスクリストはもはや取り返しがつかないサブクエストで埋め尽くされた……そんな経験はゲーマーなら誰もがあるだろう。

筆者はこのサブクエストが嫌いである。彼らの依頼は言葉遣いこそ丁寧だが、実質的にコンビニで焼きそばパンを買ってこいと言ってるようなもので、パシリ同然で腹が立つ。大体、オープンワールドの醍醐味といえば、広大な世界を自由に冒険することのはずだ。それが何が悲しくて、コピペ顔のNPCのパシリで次の目的地を決められなければいけないのか、と憤る。

『エルデンリング』には、このサブクエストが存在しない。というか本作には正気を保った人間が数える程しかおらず、彼らの依頼もたかがしれているのである。

もちろん彼らの話を無視しても冒険には差し支えない。なのでプレイヤーは自由闊達にマップを冒険できるし、もちろんコピペ顔のNPCから社交辞令を聞かされてウンザリすることもない。

ただ、通常のオープンワールド作品とて、単にボリュームをかさ増しするためだけにサブクエストを導入しているわけでない。

サブクエストの真の目的とは「オープンワールドの道案内」だ。たとえば、ただプレイヤーを広大な世界に放り出しても、プレイヤーはどこに向かえばいいのか途方にくれる可能性がある。そこでサブクエストという形式でマップの目的地をつくり、「迷ったらここに向かえばいいよ」と案内してやる。それがサブクエストの目的だ。

よって、オープンワールドの作品からサブクエストを削除しても、今度はプレイヤーが次どこに行けばいいのかと迷ってしまうリスクが存在する。

このリスクに極めてクレバーに対処したのが、誰もが知る傑作『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』だ。

本作は最初からリンクにさまざまな移動に使えるツール(特に、ふんばりゲージを使う登坂能力)を与えながら、レベルに高低差と印象的な地形をつくることで、次どこへ向かうべきか、視覚的、構造的にプレイヤーを極めて自然に誘導することに成功した。

ところが『エルデンリング』はこの『ゼルダ』的なオープンワールドの構造に、まさに「死にゲー」でしか作れないような仕組みを導入してみせた。

『エルデンリング』に見るカリギュラ効果

たとえば、チュートリアルを終えてすぐ、オープンワールドの出発点となる「漂着墓地」付近を見てみよう。

序盤らしく、辺り一面は極めて長閑な平野になっており、鳥や羊たちが平和に生活を営んでいる。おお、これぞオープンワールドという光景だ。しかし、一点、どうも違和感を感じる。

それは50mも離れていない距離にいた。身長3mはあろうかという巨大な騎士が、金色のまばゆい重装甲冑を着た上で、同じく馬鎧を装着した馬にまたがって、さながらラオウのように辺りを闊歩しているのである。

ドシン、ドシンという重たい響きがこちらまで聞こえ、近づくものを皆殺しにせんばかりの眼光で周囲を偵察している。これを見たプレイヤーは誰もがこう思うだろう。

|

「ん?」

|

|

「あっ、これ絶対ヤベぇ奴だ」

だけど、こうも思ったはずだ。

|

「よし、ちょっと喧嘩を売ろう」

え? 明らかにヤバい奴だよ? 絶対クソ強い奴だよ? なんで喧嘩を売るの? と思ったかも知れない。けれども人間、不思議なもので、明らかに「ヤバい奴」にほど興味を持ってしまうし、喧嘩を売ってしまうのである。

これは一般に「カリギュラ効果」──心理学的には「心理的リアクタンス」として証明された実際にある人間の心理で、「非常ベルのボタンなど、押すなと言われるほど押したくなる心理」そのものなのだ。

この「明らかにヤバい奴」や「明らかに危険な場所」が、本作のオープンワールドの、それはもうあちこちにある。

たとえば、いかにも崩落しそうな吊橋、昼間から四六時中落雷を起こす謎の高地、近くに居たNPCのおっさんが「行くなよ!龍が出るから絶対行くなよ!」と念押しする湖(ダチョウ倶楽部かよ)など、通常のオープンワールド作品ではまず見かけない、恐怖心と好奇心をそそられてしまう「ヤバさ」に満ちているのである。

このひと目でわかる「ヤバさ」を視覚的に作り出せるのは、まさに「死」を前提とした「死にゲー」たる『エルデンリング』ならではだろう。

平野に山、森、そして洞窟。オープンワールド作品でさんざん見てきたような景色なのに、本作では「ヤバさ」によって全く別の、歪んだ形として現れる。それこそまさに、人間の本能に「行ってみたい」と訴えかける景色なのだ。

これはまさに、「死にゲー」だからこそ作り出せるオープンワールドだ。単にカリギュラ効果だけでなく、そもそも「死」を前提としているからこそ、オープンワールドの景色の多様性が、通常のオープンワールド作品と比べて桁違いに多い。

通常のオープンワールド作品なら「これはもういかにも安全だ」という美しい自然風景だけを見せるところを、『エルデンリング』ではその安全な景色に加え、明らかに危険な景色、「どう考えても死ぬだろう」という景色を描いてみせる。

何度もオープンワールド作品に触れ、安全な景色のパターンを覚えてしまったゲーマーでも、冒険のワクワク感をすっかり忘れてしまったゲーマーであっても、『エルデンリング』は見たことのない景色、行ってみたい景色が、ずっと続く。

だから『エルデンリング』は数あるオープンワールドの中で圧倒的にワクワクするのである。

正直、私がオープンワールドで冒険する感動を15年ぶりに思い出せたのは、本作だからこそだと思う。(一応、『ゼルダBotW』『Metro Exodus』『Outer Wilds』『RDR2』なども感動に満ちてはいたが、純粋にオープンワールドに触れる感動では本作が随一とすら思う)

挫折から始まるオープンワールド探索

このように、サブクエストなど単純なインジケーターに頼らず、「死にゲー」ならではの「ヤバさ」をオープンワールドのあちこちで醸し出し、これまでの作品では決して見られなかった緊張と興奮が溢れる多様なオープンワールドを構築した点で、『エルデンリング』のオープンワールドは規格外に「冒険欲」を誘いまくってくる。

ただ、当然ながら「死にゲー」である以上、その冒険はただ楽しく、愉快なだけでは済まない。先程紹介した黄金の騎士(名はツリーガードという)にしても、筆者は実際に喧嘩を売ってしまったばかりに、何十回も蹄鉄で蹴散らされ、気づけば1時間半もそこで費やしてしまっていたのだ。

もちろん、蹴散らされ続けている間はディスプレイを頭突きする寸前までイライラしていたし、何より、彼奴と戦う間、当然ながら私は広大な世界を冒険していなかった。

そこで最初は、「やはり死にゲーとオープンワールドは相性が悪いのではないか」と思った。これまでのフロム作品であれば、基本的に一本の道を辿っていくことになるから、仮に難所で躓いて何度挑戦することになっても違和感はない。しかし広大な世界を冒険するオープンワールドと、強敵に挑戦し続ける死にゲーの構造は、矛盾しているように思う。

しかし、私はそこで気づいてしまった。この黄金の騎士、1時間半も戦って全く倒せる気配がしないこの騎士は、本当に「倒せる相手ではなかった」のだ。

いや厳密には不可能でこそないが、これまでソウルシリーズ全作をプレイした経験上、これは序盤で挑むよりも、後で挑むべき敵だとやっと悟ったのだ。そもそも体力が多すぎて、何度斬ってもまるで死なないのである。

筆者は、名誉の撤退を選ぶことにした。それはもう悔しさで拳を握りしめ、断腸の思いで騎士から背を向けたのである。

だが騎士から離れた世界は、想像よりも遥かに広かった。北には猛者たちが待つ城、東には広大な森が広がり、そこには数え切れないほどの強力なアイテム、装備、膨大な経験値、そしてそれらを守る強敵たちがいた。その中で弱い敵から各個撃破し、キャラクターの装備も、プレイヤーの腕前も徐々にではあるが強化していった。

そして再びかの騎士に戻ってきた時、今までの挑戦は何だったのかという程、たった一度の挑戦で撃破してしまったのだ。

|

つまりこの作品、「ヤバい奴ら」によってプレイヤーの興味を惹きつけるのみならず、その「ヤバい奴ら」によって惹きつけたプレイヤーを(当然に)ボコボコにしながらも、その敗北と挫折が、「もっと強くなりたい」という極めて強力な冒険の動機となって、プレイヤーをオープンワールドの隅々まで探索させてくれるのである。

そして冒険を尽くした後に、再び挫折した強敵に挑み、撃破する。この達成感たるや。

まずヤバい奴らでプレイヤーの好奇心を誘い、プレイヤーの装備や練度に応じてボコボコに殺した後、そのときの悔しさを糧に貪欲に世界を冒険し、再びヤバい奴らの元へ戻っていく。これが、『エルデンリング』における「オープンワールド」の役割なのだ。

そしてその結果、本作のオープンワールドは信じがたいほど、プレイヤーの感情と精神を揺るがす。本能を掻き立てる。さながら野生の獣に還るが如く、本能のまま走り、戦い、そしてまた走る。道理で、瞬きする間に10時間も過ぎたわけである。

宮崎英高は、神となった

『エルデンリング』は傑作である。それもただ傑作なのではない。10年に1本、あるいはそれ以上の傑作なのである。

はっきり言えば、こんな批評を書くまでも、読むまでもなく明らかだった事実だ。ただどうしても疑い深い人に向けて、やむを得ず客観的に議論する媒体として批評を書いたまでである。

筆者は初日に自費で本作を購入し、10時間プレイした後に本稿を執筆したが、正直それさえも無意味に思った。というのも、例にあげた序盤のツリーガード戦の時点で『エルデンリング』の醍醐味は100%引き出されていたからだ。

つまりプレイを始めて30分で、「あぁ、これは傑作だ」と99%確信した。残り9時間半で残り1%の疑念をはらそうとしたが、まさか最初の30分の興奮がそのまま指数関数的に増えてしまうので、遊びすぎて倒れる前に急遽記事を書いた始末である。

何がどう傑作なのかはすでにここまで述べたとおりだが、端的に言えば、20年もの間大作ゲームのトレンドとして浮上し、そして停滞を続けていた「オープンワールド」に、2022年にきてようやく風穴を開けることができた、ほとんど唯一のゲームという点で傑作なのである。

完全にやり尽くした。全てのアイディアを使い果たした。そういうジャンルで、全く新しく、面白く、とにかく冒険がワクワクしていて仕方がないと思わせた作品が存在しうる。それがもう、奇跡、神の御業であると言わずして、なんと言えばいいのだろう。

|

だから、本作のディレクターである宮崎英高は神である。

いやすでに『DARK SOULS 3』や『SEKIRO』の時点で限りなく神だったが、邪推をすればややミニマルなつくりにすることで海外の巨大資本との直接対決を避けていたとも言えた。

しかし本作『エルデンリング』はそうした国内外の名だたる大企業がいずれも挑戦する「オープンワールド」という構造において、その行き詰まりを看破し、その誰もが長らく作り出せなかった「ワクワクするようなオープンワールドの体験」をフロムにしか作れない形で実現してみせた。

この事実の前で、本作が何本売れたとか、メタスコアでいくら取ったなんて評価は、当然ついてくるものでしかない。

どうかひとりでも多くの方が本作をプレイしていただければと思う。傑作がただ、目の前にある。