結構いろんなゲームの「あるある」だと思うのだが、人がプレイしているゲームっていうのはなんだか簡単そうに見えてしまう。

でもそういうゲームに限って、いざ自分がプレイするとなると、とたんに脳の情報処理能力がパンクしてなにもわからないアホの子になってしまう。

するとどうなるか。これは人によると思うのだが、僕の場合は笑いが止まらなくなってしまう。「もうシナプスが詰まってなんにも動かないよ~(泣)」になってしまった脳が必死に動く場所を探そうとした結果、快感物質だけがドバドバしてるバグみたいな感じなんじゃないかと思います。

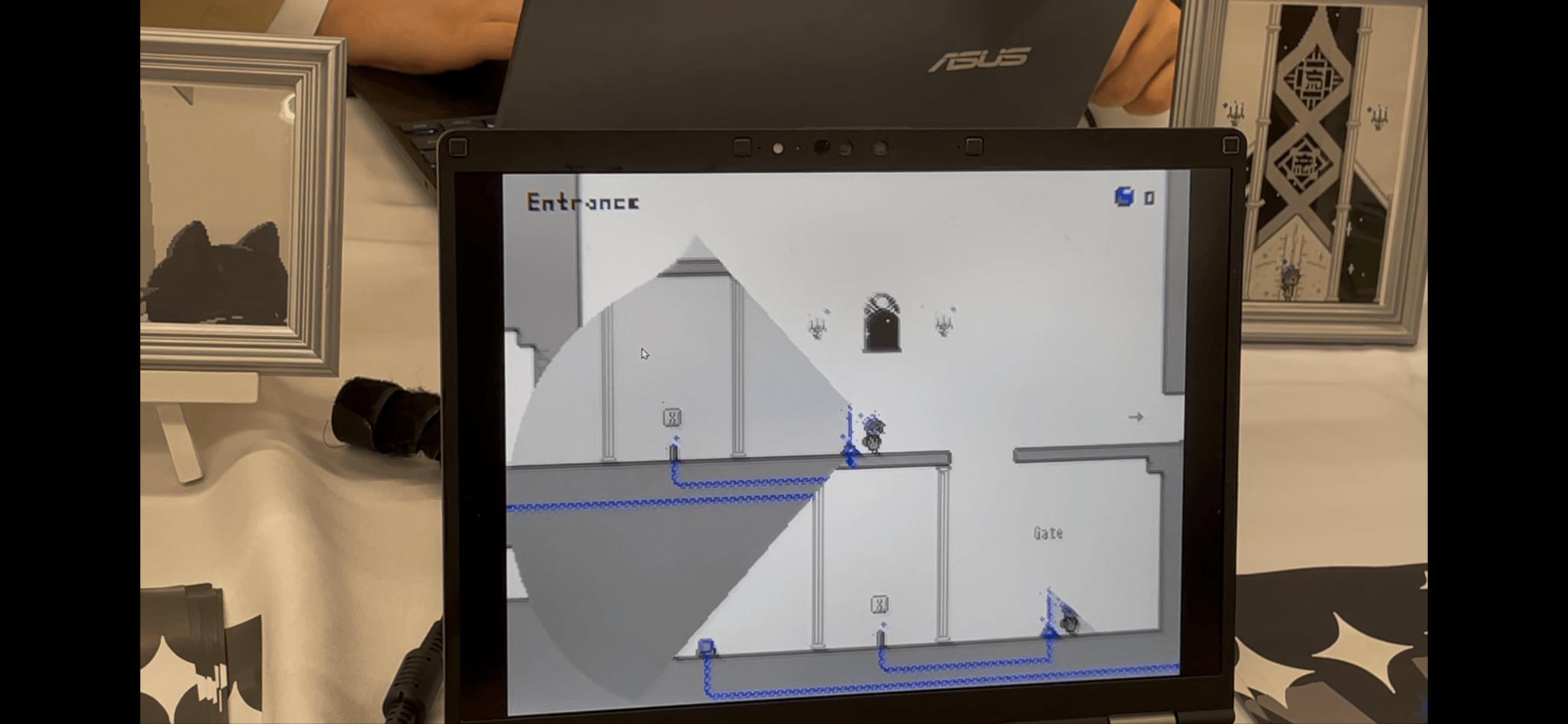

そういうわけで、大騒ぎしながら遊んでしまったパズルアクションゲーム『Stellagate』のご紹介です。5月4日に行われた「東京ゲームダンジョン8」でプレイしてきました。

本作を端的に言い表すと、「2D版の『Portal』【※】みたいなゲーム」というのが一番わかりやすい。

※『Portal』……Valveの制作した3Dパズルゲーム。2つの空間を繋ぐ「ポータル」を任意の場所に設置できる。セールでときどき100円とかになってるから遊んでみるといいよ

複数の「ゲート」によって空間を繋げ、それによって本来の物理法則を捻じ曲げたり、回収できるはずがないアイテムを回収したり。ともかく何らかの手段で「本来は辿り着けない場所」に到達することを目指すゲームだ。

できるアクションは非常に少なくすっきりシンプル。GBのような8bit風のビジュアルもあいまって「自分でもできそうじゃん!」と思えてしまうのが落とし穴。

始めてしまうと混迷の上に混迷を重ねてわけわかめになり、なのに「あと一歩でできそう」な中毒性があってやめられない。苦しくも楽しすぎるプレイ体験が得られるタイトルだった。

アクションはシンプル。最終的な「答えの形」も分かりやすい。なのにプレイしてると脳が爆発。そして「もうちょっとでできるはず」の沼に

本作を開発するのは「東京科学大学デジタル創作同好会traP」。冒頭でも述べた通り、「2D版『Portal』みたいなゲーム」というのが最も理解してもらいやすい説明だろうと思う。

ゲームは画面ごとに区切られたステージを順番にクリアしていくというもので、青色に光るクリスタルに辿り着けばゴール。これを取得すれば次のステージへと進んでいける。ただしゴールまでの道のりにはなんらかの障害があり、普通には到達できない。

それを解決するのが2つの場所を繋ぐ「ゲート」だ。ただ本作の場合は『Portal』と違って自分で好きな場所にゲートを設置できるわけではなく、ゲートを開くことができる場所はあらかじめ決まっている。

ステージ内に落ちている小型の装置を青い点が見えるポイントに置くことでゲートが開く。ゲートが開くと、2つの地点はシームレスに移動可能になる。

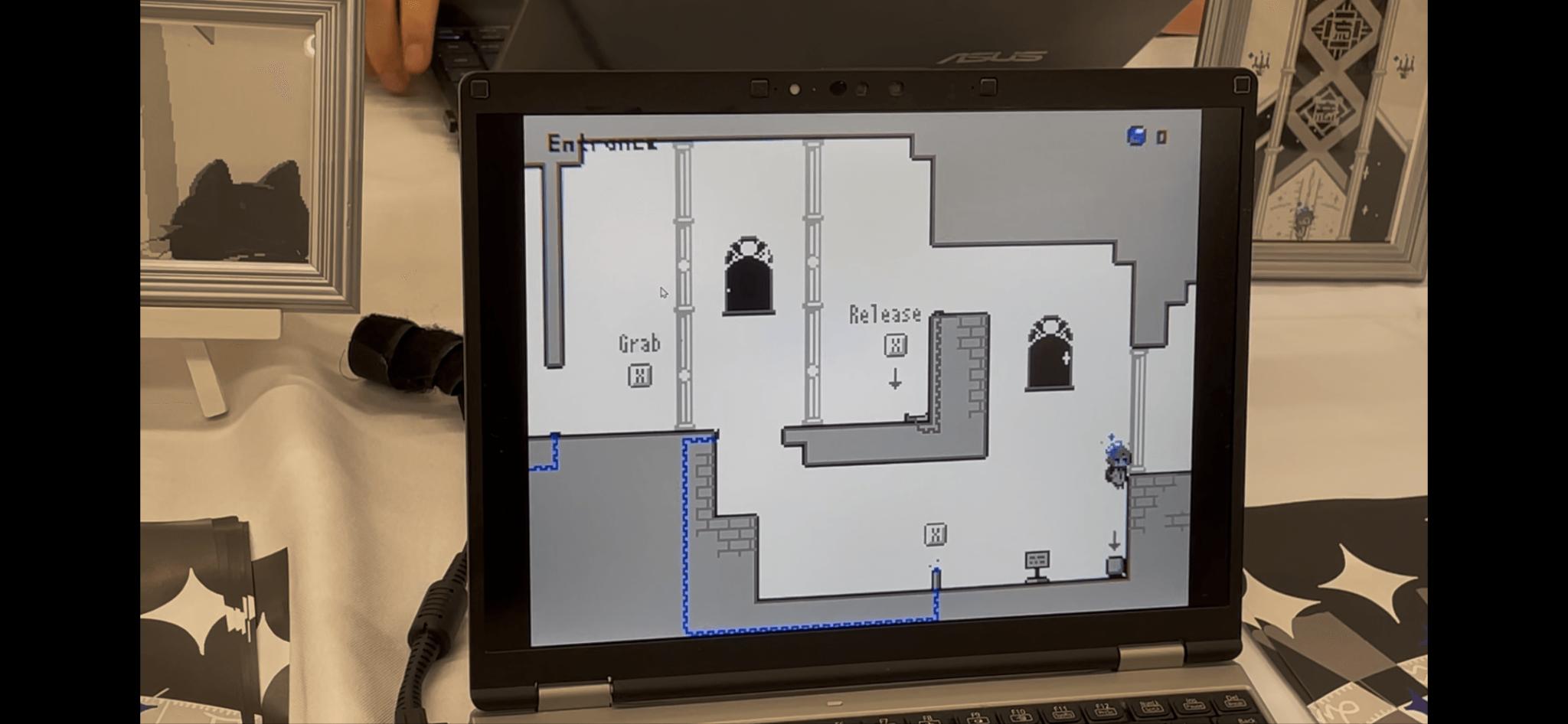

プレイヤーができるのは通常の移動に加えてジャンプ、そしてステージ内に置かれているブロックを持つ、置く、そして投げるというアクション、これだけだ。

そのためパズル的な要素にしても、答えに辿り着くための方法自体はシンプル。たとえばゴールまで高さが足りないのであれば、ブロックを移動させてジャンプの足場にすればいい。

だがたとえば次のような場面、①へは普通のジャンプで登れるのでブロックを持って①まで登り、そこへブロックを足場として置けば、ゴールまで辿り着けるはずだ。

答えの「形」自体はかなり分かりやすい。だが実際にはブロックを持った状態だとジャンプ力が低下してしまうので、そう簡単にはいかない。

ここでの正解は、ゲートAと繋がるゲートA’2を起動させ、ゲートAに向かってブロックを投げ込むことだ。ゲートはキャラクターだけでなくブロックを投げた場合もちゃんと通り、ゲートA’2の反対側には①がある。

そのためこんな形でゲートを介することで、目的の場所にブロックを置くことができる。答えを聞くと簡単そうに見えるでしょ? マジでやってみて欲しい。実際にやるとこれが結構混乱してしまうんじゃよ。

そしてもちろんこれは序盤も序盤のステージ。言ってみれば、まだまだチュートリアルみたいな場所だ。たとえば、このすぐあとのステージでさえこんな感じになる。

もうわかんないにゃあ。助けて……。

このゲーム、ルール自体は非常にシンプルだし、アクションも少ない。なのだが、「AのゲートはA’と繋がって、A’のそばにはB’と繋がっているBのゲートがあり、そのBゲートはAゲートのすぐ上にあるC’ゲートと繋がってるCゲートがあって……」みたいなことを考えているうちに何もかもがこんがらがってしまうのだ。

でも、だからこそうまく行った瞬間はシナプスが繋がる電撃的な感覚があってめっちゃくちゃ気持ちいい。

断じて言い訳するわけではないのだが、難しさには視覚的な罠もある。本作のゲートは単なる「ワープポイント」ではなく、ふたつの地点を物理的に繋げてしまうものだ。つまり繋がった地点の先の光景も、ゲートの向こう側から見えてしまう。

そのため空間的な認識に齟齬が発生し、脳が処理可能な情報量を超える負荷がかかってしまうのである。うん、そういうことにしておこう。

今回筆者は序盤のいくつかのステージをプレイしただけだが、本作はすでにSteam上にストアページを解説しており、それによればこのゲートはブロックなどだけではなく、レーザーなども通すらしい。ステージを先に進めていけば、より多くの新しい仕掛けが待っているようだ。

同ページによれば、本作は2025年中のリリースを目指しているとのこと。興味があればストアページの公式Xアカウントのフォローなどをして、情報を追っておくといいだろう。