「汎用的で手軽に遊べるミニゲームを作れませんか」

とある運営型ゲームの開発現場。ある日、こんな依頼が突如降ってきたそうだ。それにスタッフのひとりが同調。

色んなアイディアが飛び交って場は大いに盛り上がる。そして企画のトップに立つ人物に「ね!」と話が振られ……

無限に悩む。

しかも、この運営型ゲームはストーリーと世界観を重要視している。ゆえにそちらとの親和性も考慮しなくてはならない制約がある。極めつけにスケジュールも厳しいので、時間をかけていられない!

こんな時、どうすればスムーズにミニゲームの企画を立てられるのか?

そんな世界観とストーリーを重要視したゲームにおける、ミニゲーム企画の作り方に関する講演がゲーム業界の開発者向けカンファレンス「CEDEC2025」にて実施された。

本講演のテーマとされたのは、株式会社ライトフライヤースタジオ(WFS)とKeyが共同制作したRPG『ヘブンバーンズレッド』。

そのゲームデザインディレクターで、メインのRPG部分ではなくミニゲーム全般の企画と監修を務める菊岡大夢氏より、ストーリーと世界観との整合性を保ちながら、魅力的なミニゲームを効率的に企画・制作する手法が語られた。その模様をレポートする。

なお、本講演で語られたミニゲームとは「本来のゲームジャンルとは異なるゲーム性を持つもの」として定義されている。RPGやアクションアドベンチャーゲームなどにおける用意された釣りイベント、アクションゲームのクライマックスなどに用意されたシューティングステージなどがその一例だ。

改めての紹介になるが、『ヘブンバーンズレッド』は2022年よりiOS/Android、Windows PC向けに配信中の基本プレイ無料のRPGである。

本作は世界観と物語体験を重要視したゲームデザインを最大のセールスポイントとする。しかし、このような設計思想はミニゲームの企画において大きな制約になる。「作品全体の世界観を損なわず、それを補強するようなもの」として機能させなくてはならないためだ。

冒頭のように開発現場では、曖昧な要件でミニゲーム制作の依頼が急に降ってくるケースが頻繁にあるという。しかし、曖昧な要件のままゼロベースで企画を進めてしまうと、企画の的を得ていなかったり、遊びの方向性が偏った案が出やすく、その中から厳選されたものを選び出す必要も生じて時間がかかりすぎてしまう。

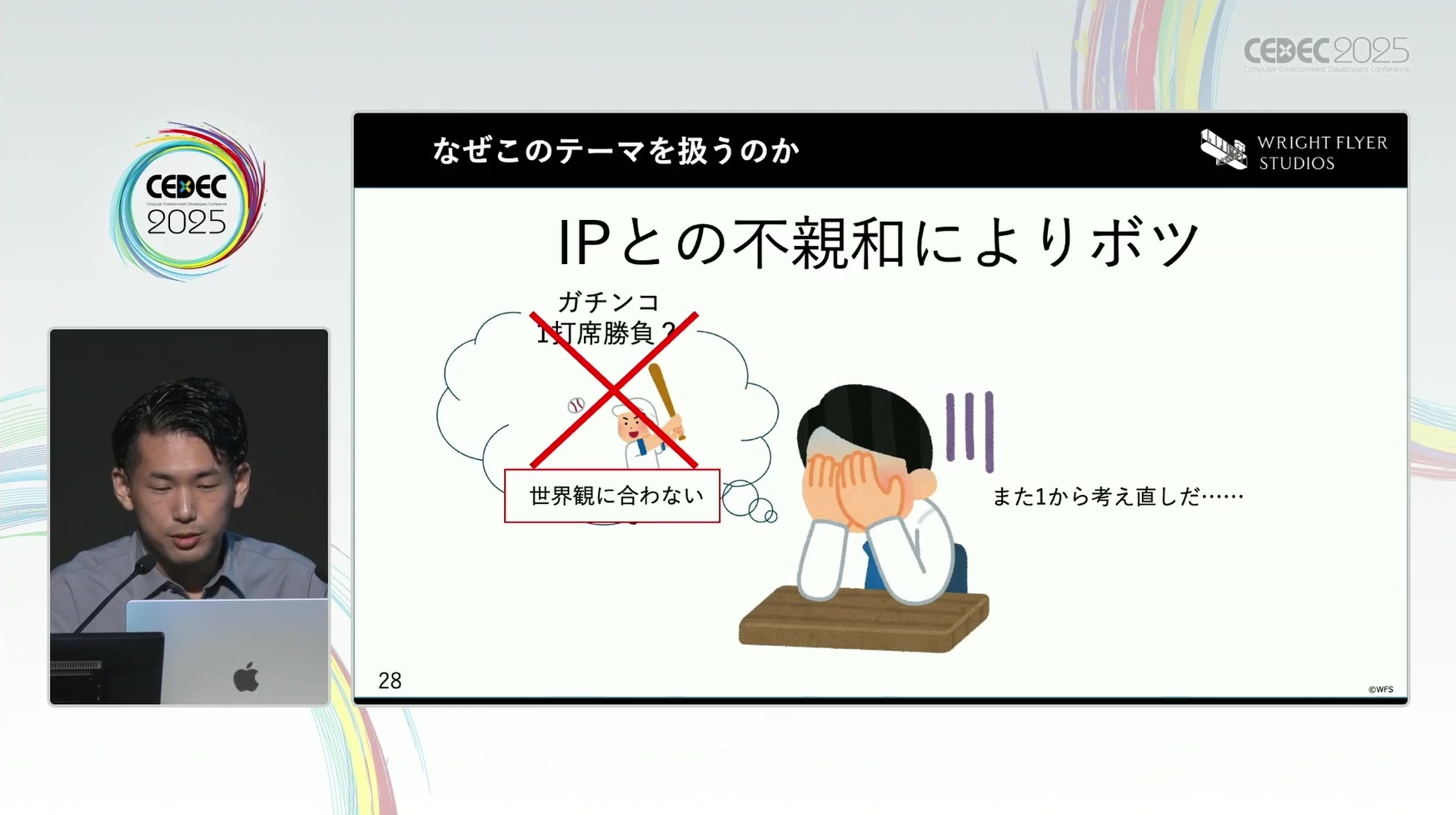

しかも『ヘブンバーンズレッド』の場合、世界観の制約が非常に強い。そのため、設定と関係のないことが繰り広げられるゲームなら、どんなに面白くてもボツとなり、ふりだしに戻るという悪循環も生まれてしまうのである。

『ヘブンバーンズレッド』は200人以上の規模のチームで開発されていて、ひとつの施策にかけられるコストも限られている。また、運営型ゲームはスケジュールが固い関係で延期も困難。企画から開発までのスピード感も強く求められる。

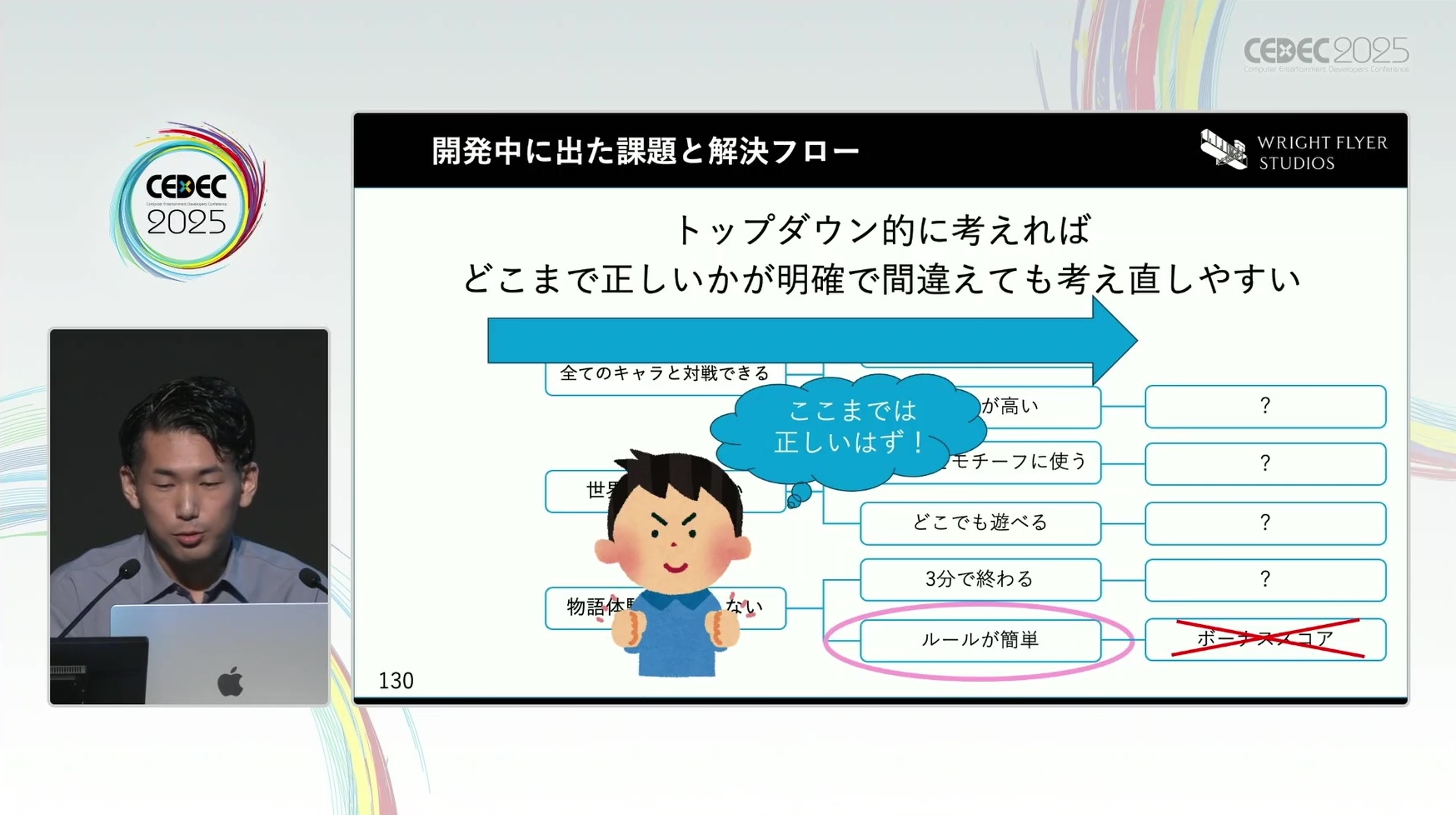

菊岡氏はこのような課題が存在する場においては、トップダウン型の企画フローが効果的であることを解説した。

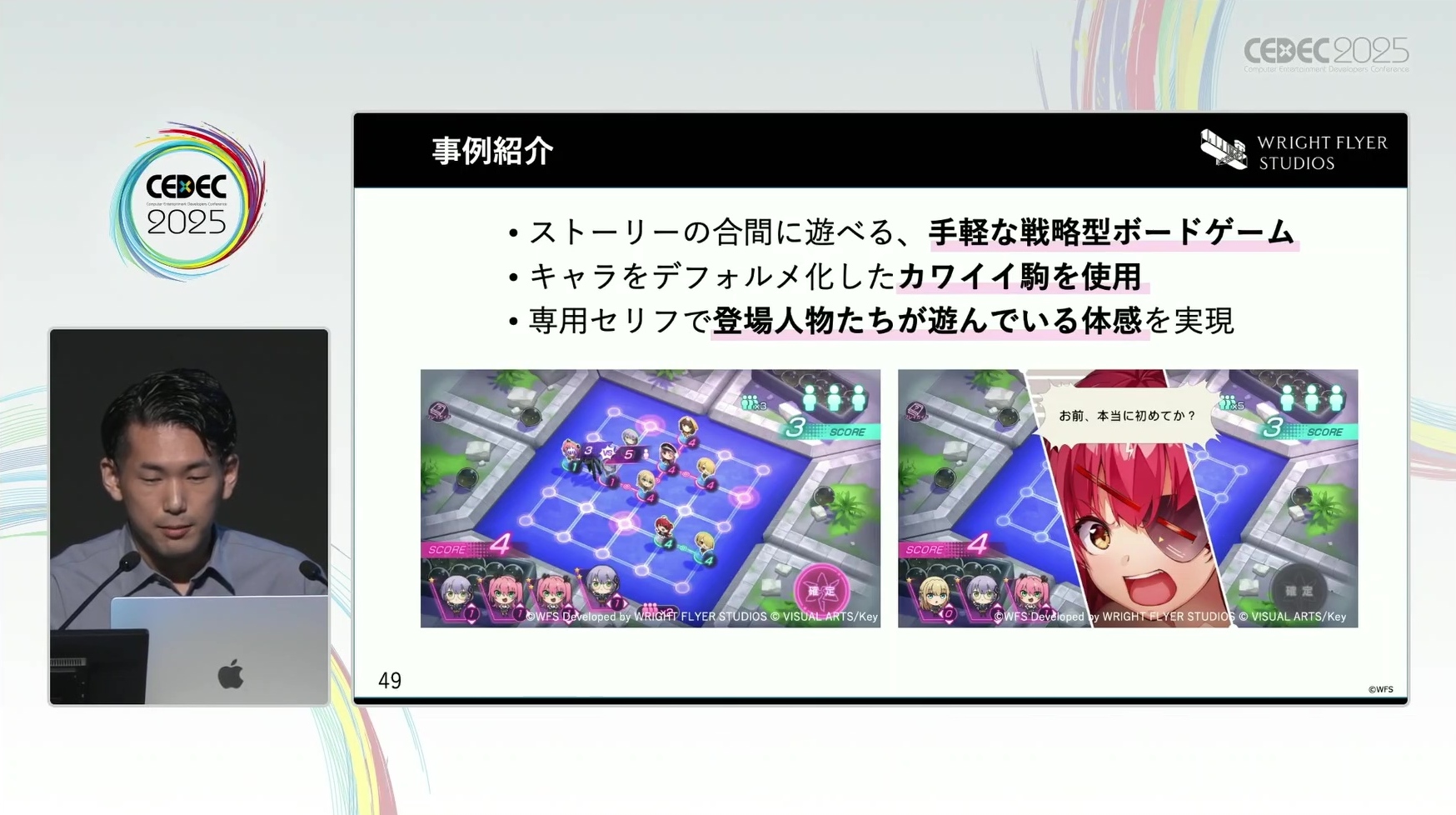

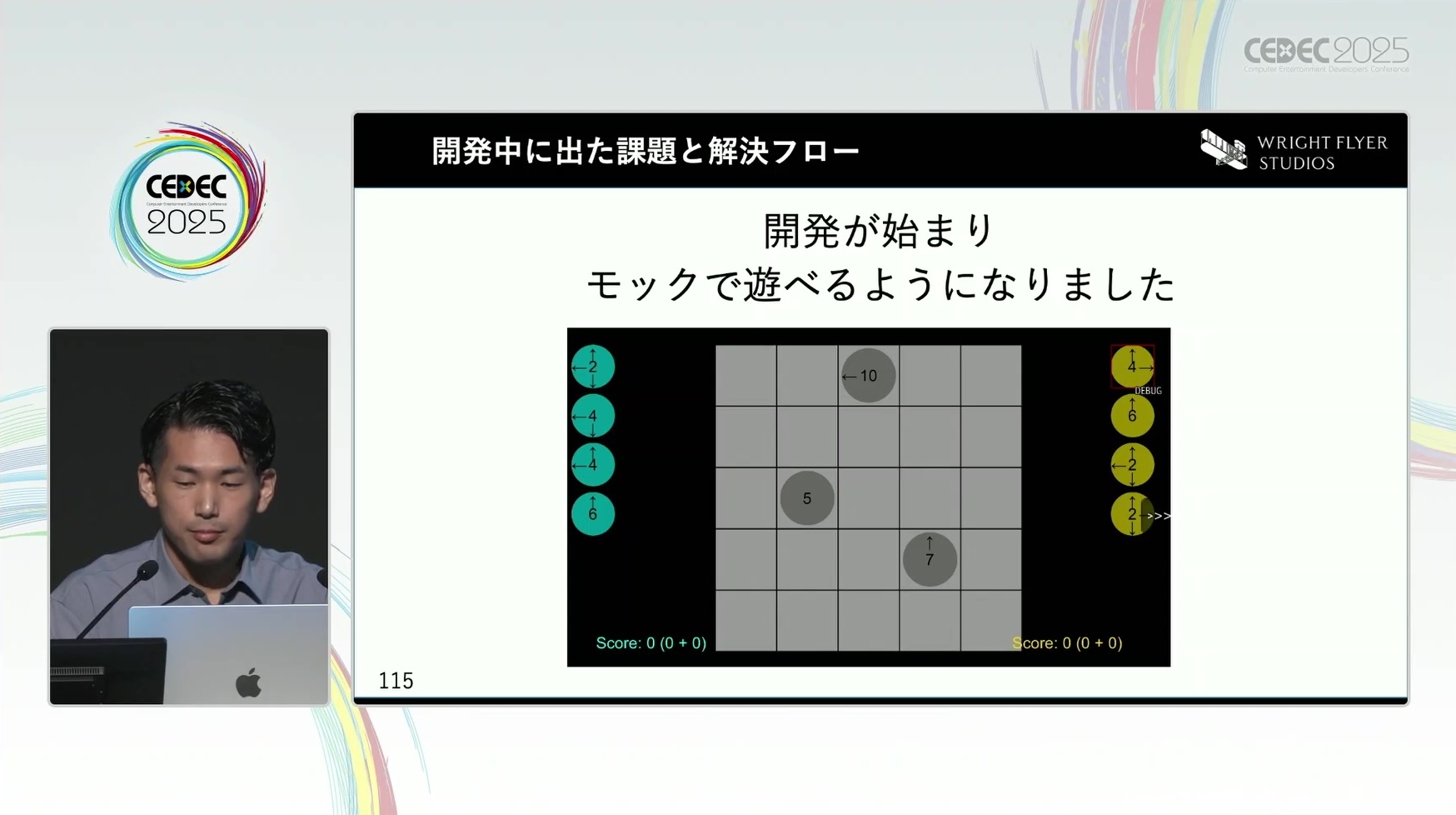

事例として紹介されたのは「ドゥエロ」と呼ばれるミニゲーム。プレイヤー対ゲーム内キャラクターの1対1で楽しむ戦略型ボードゲームだ。まず最初に「メインストーリーの自由時間でプレイできるミニゲーム」という曖昧なお題があった。

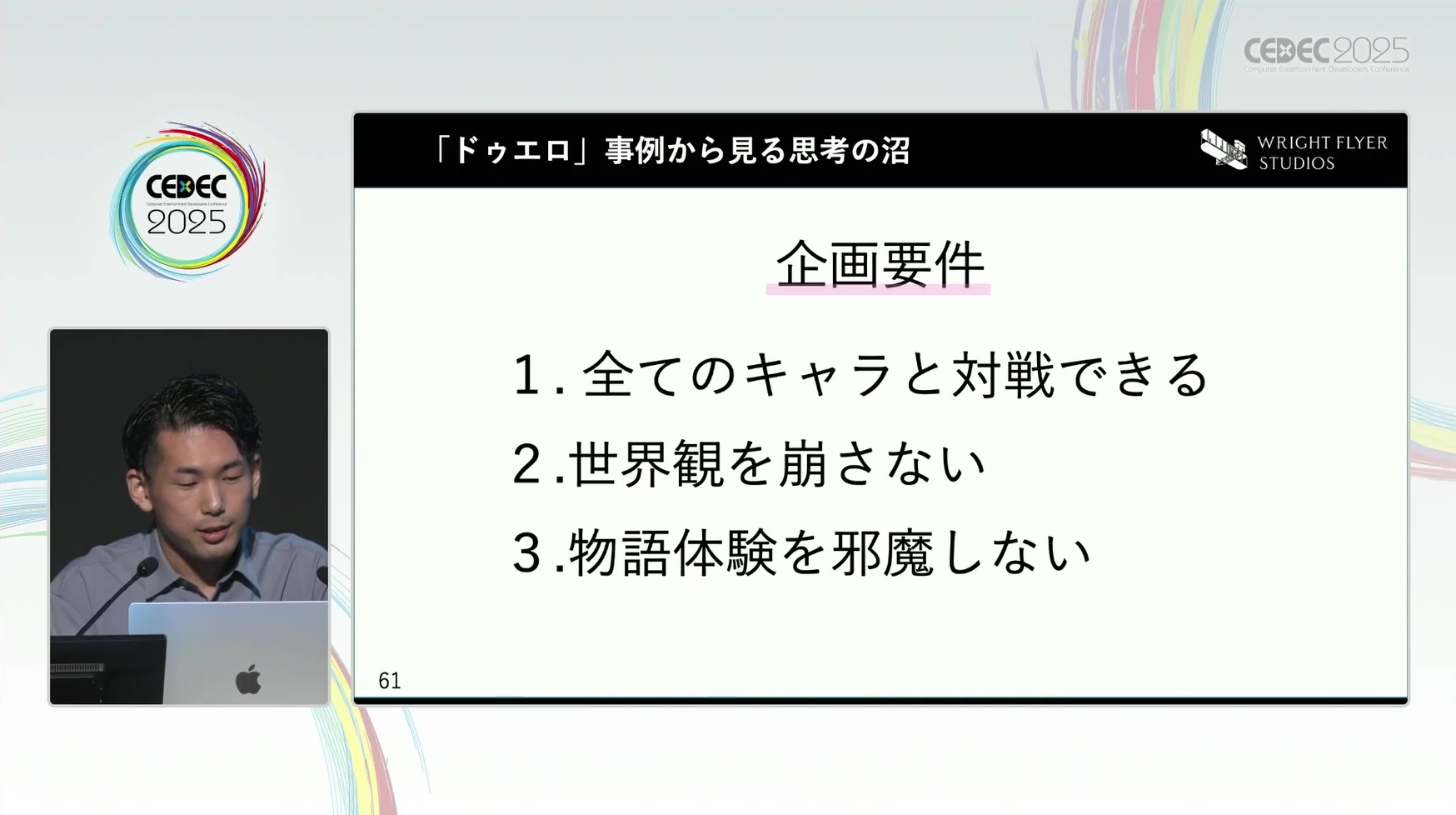

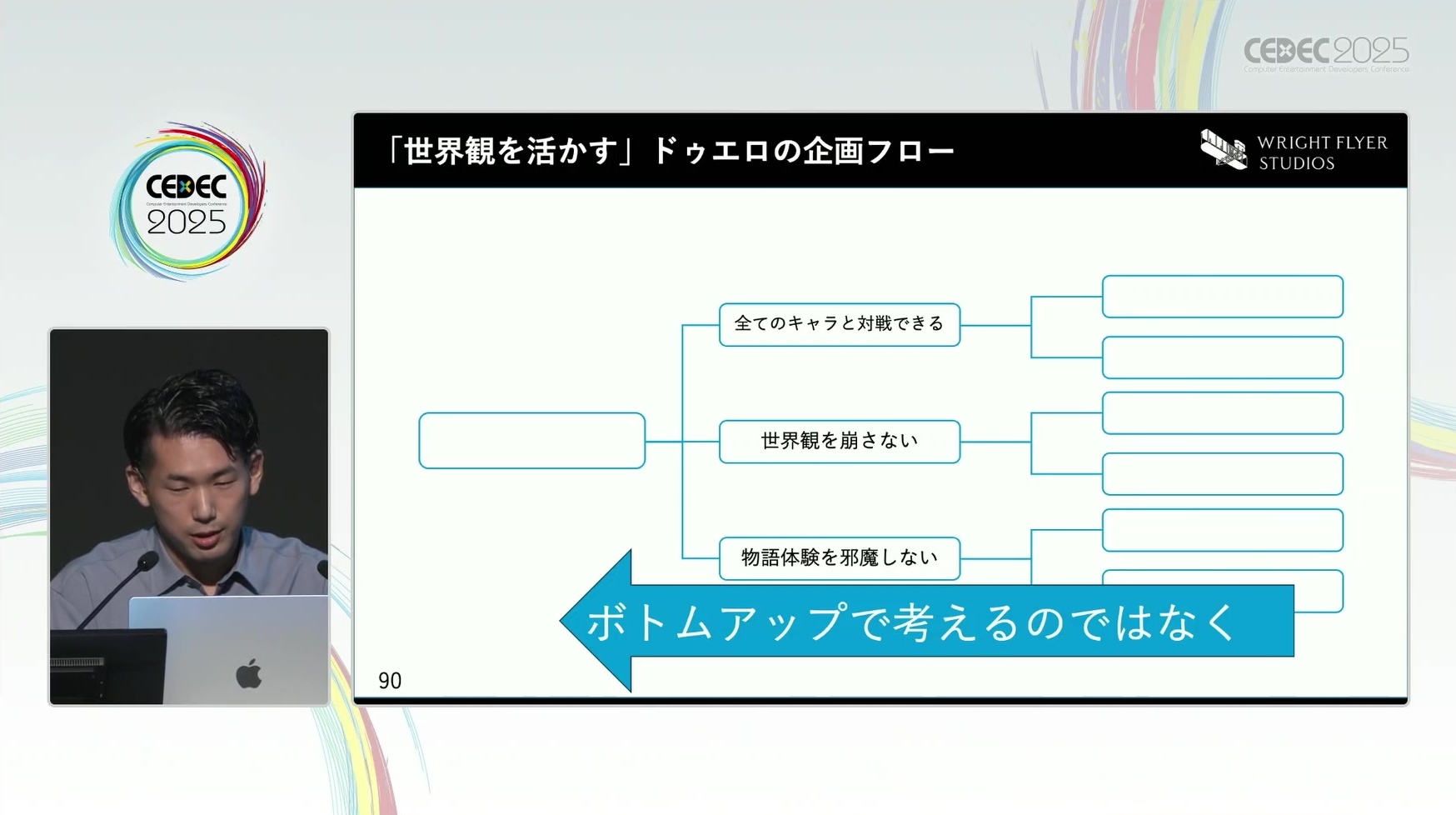

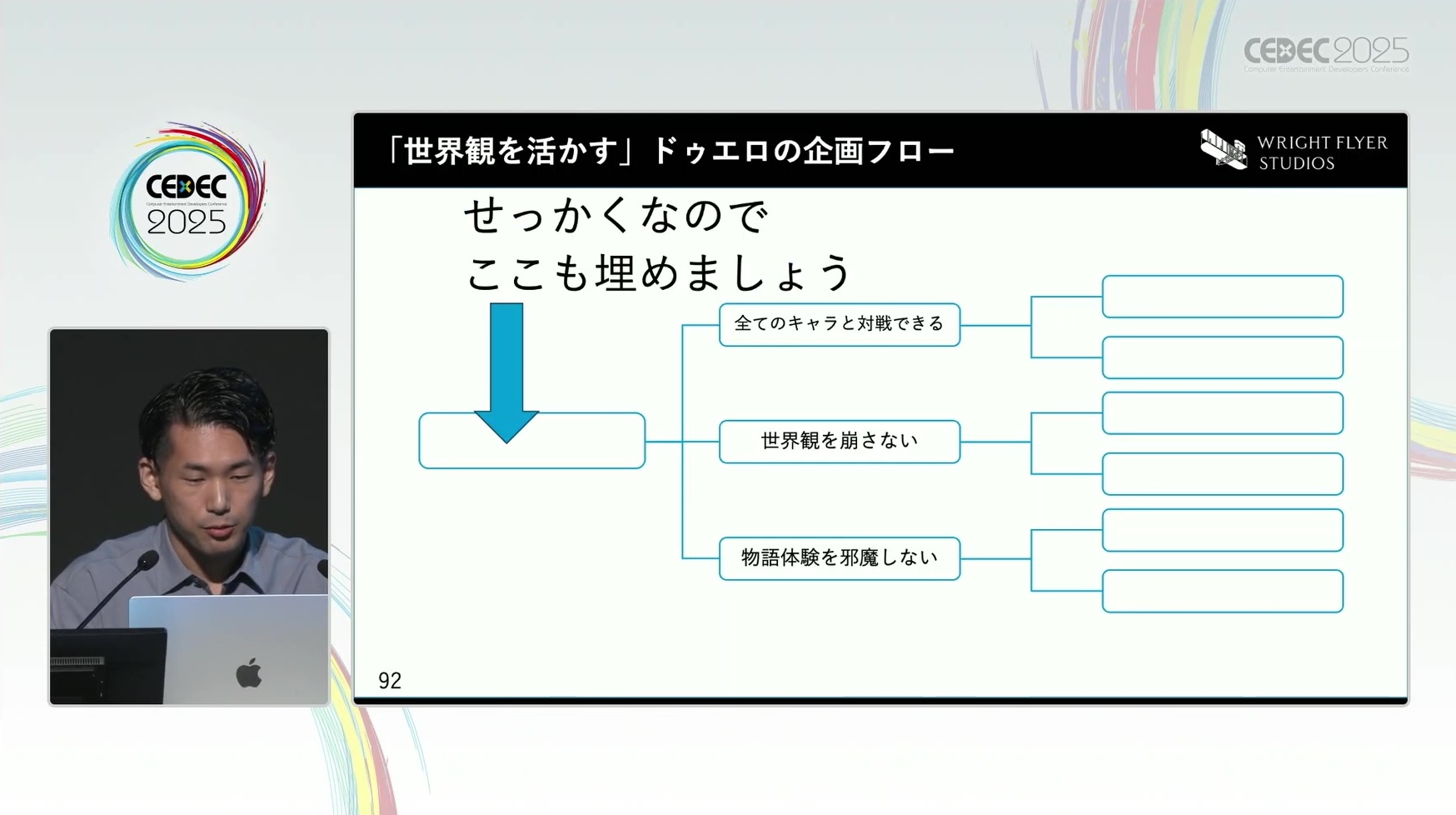

ここから具体性を出すため、「すべてのキャラクターと対戦できること」「世界観を崩さないこと」「物語体験を邪魔しないこと」の3つの企画要件が洗い出した。

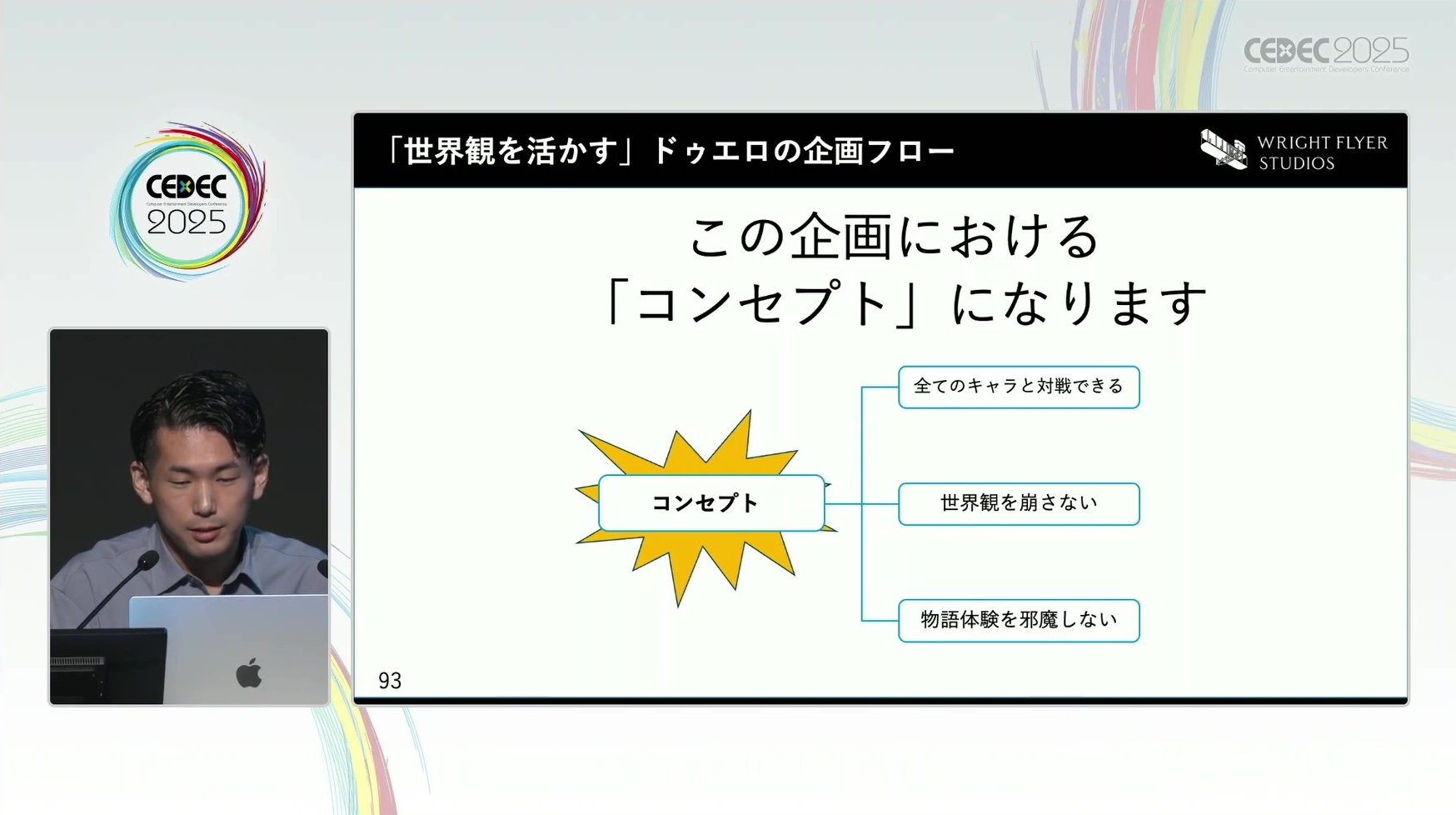

どれも制約にしか見えないが、菊岡氏はこれを「ゲームの要素」として、ロジックツリーの上位項目に配置。

これにより、最終的に出来上がるゲーム像が明確になり、ゼロベースでゲームを考える負担を経験できた。

さらにその3つの要件を組み合わせて「箸休めなのにスルメ系ボードゲーム」という先頭に立つコンセプトを設定。

そこから言語化を図り、箸休めは息抜きとしての手軽さ、スルメ系は本編に48人以上のキャラクターが登場することにちなんで48回以上は遊べる拡張性と耐久性、そしてボードゲームは作中のキャラクターたちが軍に所属している設定にちなんで、「軍によって支給された知育玩具」として考え出された。

各種要素はその後も細かく分解されていき、仮段階のゲームが完成。

そこでのテストプレイを通し、駆け引きの弱さがあがり、ルールの追加が検討されたが、分解の過程で組まれた「ルールが簡単」という要素に反するために却下。代わりに「動くエネミーコマ」が導入され、ルールの複雑化もなく駆け引きを生み出すことに成功した。

このようなトップダウン型のフローには、4つの利点があると菊岡氏は説明する。

第一に「要件の体系化」。制約を要素として活用することによって思考の方向性が明確になる。

第二に「開発時の指標」。要素を上位項目として組み込むゆえにブレが生じにくく、問題発生時の見直しが容易になる。

第三に「スピード感の向上」。事前に決まっている要素を活用して効率的に企画を進めていけるようになる。

そして第四に「一貫性の担保」。ゲームそのもののコンセプトから外れるリスクを大幅に軽減できるというものだ。

『ヘブンバーンズレッド』のような世界観と物語を重用したゲームにおけるミニゲームは、多くの要件を満たす必要がある。だが、要件が多いからこそ、それらをひとつのゲーム要素として組み込んでしまい、分解して企画に落とし込む思考であれば、開発途中で間違った方向に使用を変更するリスクは軽減され、スピード感のある開発が可能になる。

特に時間とリソースの限られた運営型ゲームの場合、このフローはとても効果的に機能すると菊岡氏は語った。

講演では「ドゥエロ」において、プレイヤーが戦う相手の思考ルーチン(AI)をどんな方針のもとで実装したのか、別のミニゲームである「大島屋物語」の企画アプローチについても語られている。

一連のミニゲームがどういった考え方のもと生み出されているのか。興味を持った方はタイムシフト視聴にてぜひ、確認してみていただきたい。