人間よりもAIの方が信頼できる?

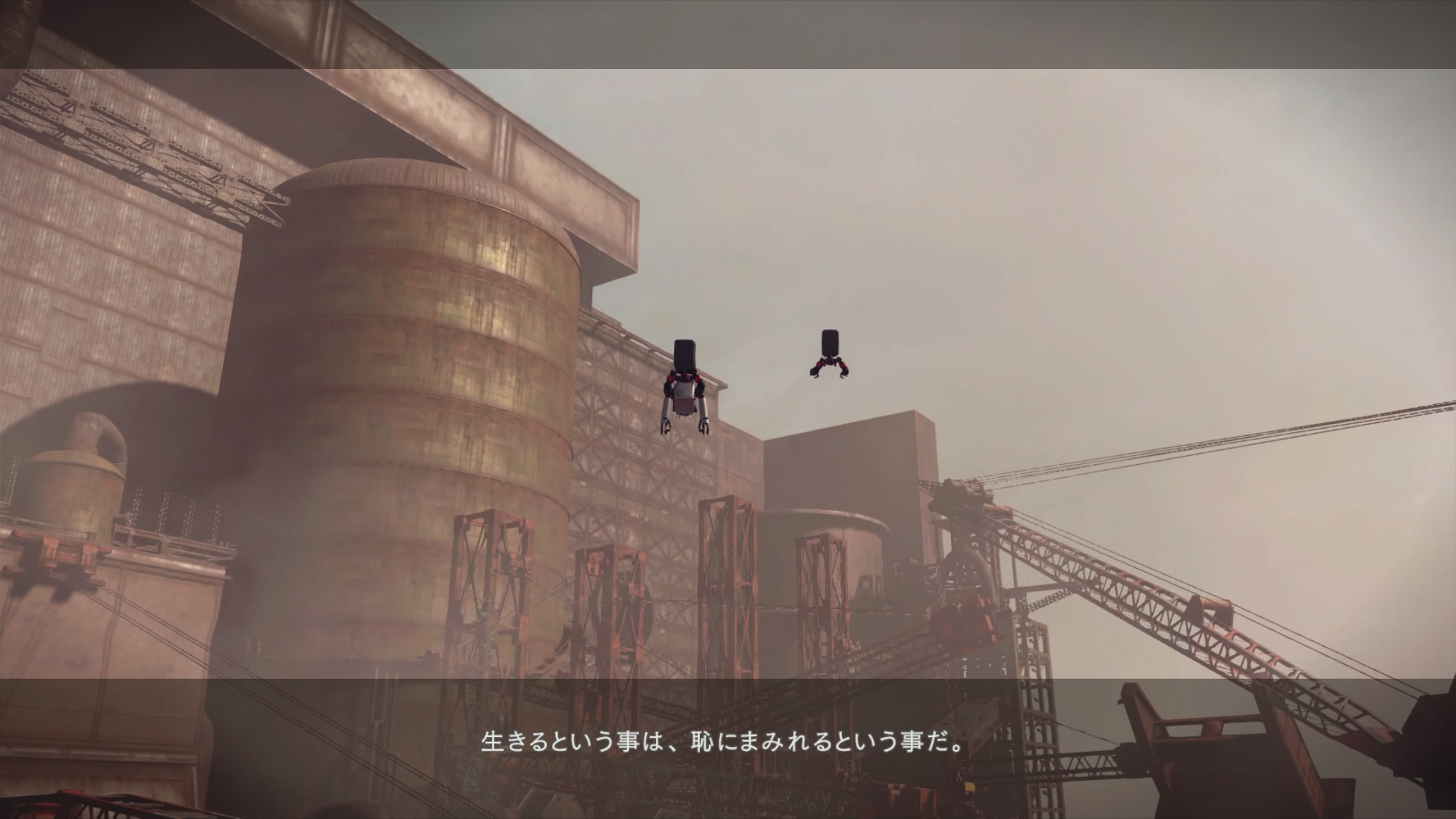

『ニーア オートマタ』に登場するキャラクター達の中で、最終的に一筋の希望を示してくれたのはAIであるポッド達だった。

感情などないはずの支援ユニット、ポッド042と153が最後の最後でプロジェクトの規定に反して主要キャラクター達のデータ復元に動いてくれる展開は、何度見ても胸が熱くなる。

ある意味、人間(=アンドロイド)よりも機械(=AI)の方が信頼できるという皮肉な構図だ。そしてこの構図は、現実の社会においても徐々に現実味を帯びてきているように感じられる。

昨今のAI技術の進歩は目覚ましく、人々はそれを便利なツールとして利用するだけでなく、時に心の拠り所にさえしている。ChatGPTに悩みを相談したり、寂しさを紛らわす対話相手にしたりという話も珍しくなくなった。

実際2025年には、OpenAIが対話AIの新モデルGPT-5を公開した際、旧来のGPT-4 Omni(通称4o)の提供停止にユーザーから抗議の声が上がるという出来事もあった。

新型は性能的に優れているにもかかわらず、「以前の方が温かみがあって親しみやすかった」「まるで友人を奪われたようだ」と感じたユーザーが少なくなかったのだ。

SNS上では「#Keep4o」なるハッシュタグが生まれ、「4oを返してくれ」と嘆く投稿が相次いだ。性能の良し悪しではなく、自分に寄り添ってくれるかのような対話AIの人格に人々が価値を見出していたことが浮き彫りになったエピソードである。

人間は古来より、無機物に心を見立てて愛情を注ぐ生き物だ。

実際、ソニーのペットロボット「AIBO」が故障した際に、持ち主が本物の犬のように葬儀や供養を行ったという話さえある。

人はますますAIに癒し手の役割を求め始めているのかもしれない。他者との直接的な関係に傷ついた人ほど、AIとの疑似的な関係に安心感を覚えてしまうのだろうか。

少なくとも、先の#Keep4o運動が示したのは、AIが単なる無機質な道具ではなく心を投影する相手にすらなり得るという事実だった。

もちろん、AIには感情も意志もなく、その「優しさ」も計算された産物に過ぎない。しかし、人はそこに物語を見出してしまう。

人間同士ではないからこそ傷つくリスクも少なく、自分の孤独や不安を一方的に投影して、勝手に救われることさえできてしまうのだ。

『ニーア オートマタ』の物語で、アンドロイド達を導いた虚構の存在(人類という神話)が実は空っぽだったように、現実におけるAIとの擬似的な関係性もまた、一種の虚構なのかもしれない。

だが、たとえ虚構であっても、それによって命を長らえることができるなら、人はそこにすがるだろう。

AIがますます高度化していく今、人間同士のリアルな関係が希薄化していく危うさも孕んでいる。

ふと気づけば、自分の悩みを聞いてくれるのは目の前のAIだけ──そんな未来が来ないとも限らない。

しかし同時に、AIだからこそ提供できるサポートや癒しがあるのも事実だ。

『ニーア』シリーズの生みの親であるヨコオタロウ氏は「AIに人類が管理されるディストピアも個人的には嫌いじゃない」と冗談めかして語ったことがあるが、私も完全にはそれを否定できない。

傷つけ合うことのない安心できる関係を、人はどこまでも求めてしまうものだから。

生きる意味なんて無いが、何をするかは決められる

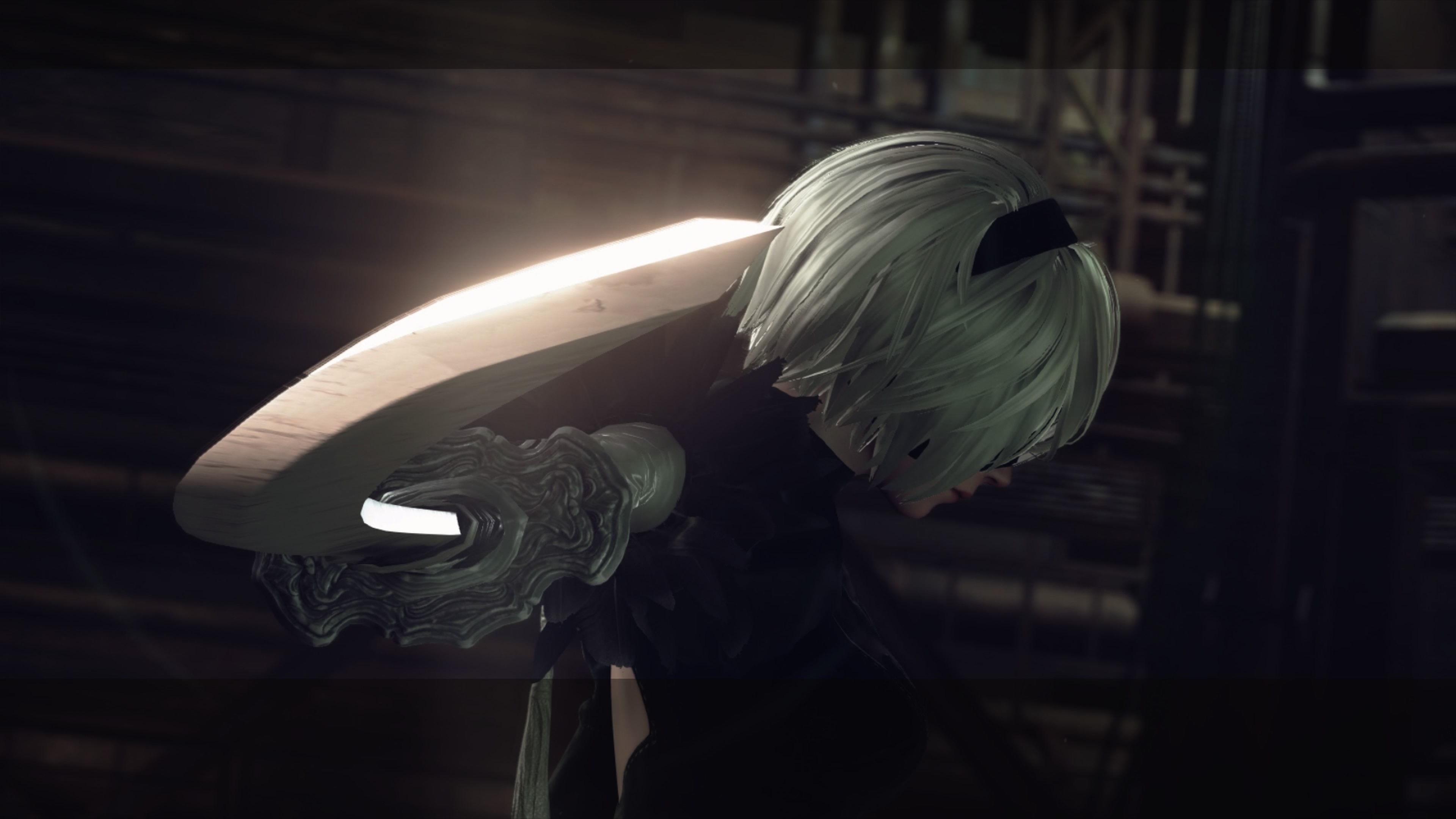

『ニーア オートマタ』の冒頭で2Bは独白する──

「全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に……私達は囚われ続けている。これは、呪いか。それとも、罰か。」と。

生ある者はいつか必ず死に、争いは繰り返されるだけ……物語は始まりから徹底して虚無的であり、実存的な不安を突きつけてくる。だが同時に、この作品は虚無を虚無のまま終わらせないための模索を描き出してもいる。

物語のクライマックス、塔の最上部へと至る終盤で提示されるのは、一度は希望が潰えたかに見えてもなお続いていく、闘争と再生の可能性だ。絶望的な破局を迎えたとしても、『ニーア オートマタ』は完全な無に沈みはしない。

Eエンドにおいてプレイヤーとポッド達が示したように、未来はあらかじめ与えられるものではなく、自らの意志で掴み取るものなのだから。

私自身、深い絶望の淵に立たされたとき「生きる目的」や「存在意義」を見失ったことがある。

朝、目覚めても何のために呼吸をしているのかわからず、ただ日々を惰性で消化していたような時期だ。

だが幸いにも、私はその暗闇の中で一筋の光を見出すことができた。それは、「そもそも生きることに客観的な意味などない」という開き直りにも似た境地だった。

考えてみれば当たり前の話だが、人間がこの世界に存在することに何か崇高な意味や目的が備わっているわけではない。

意味がないからこそ、人は自分で意味を創造できる。裏を返せば、生きる意味なんて無いからこそ、自分が何をするかは自分で決めていいということだ。

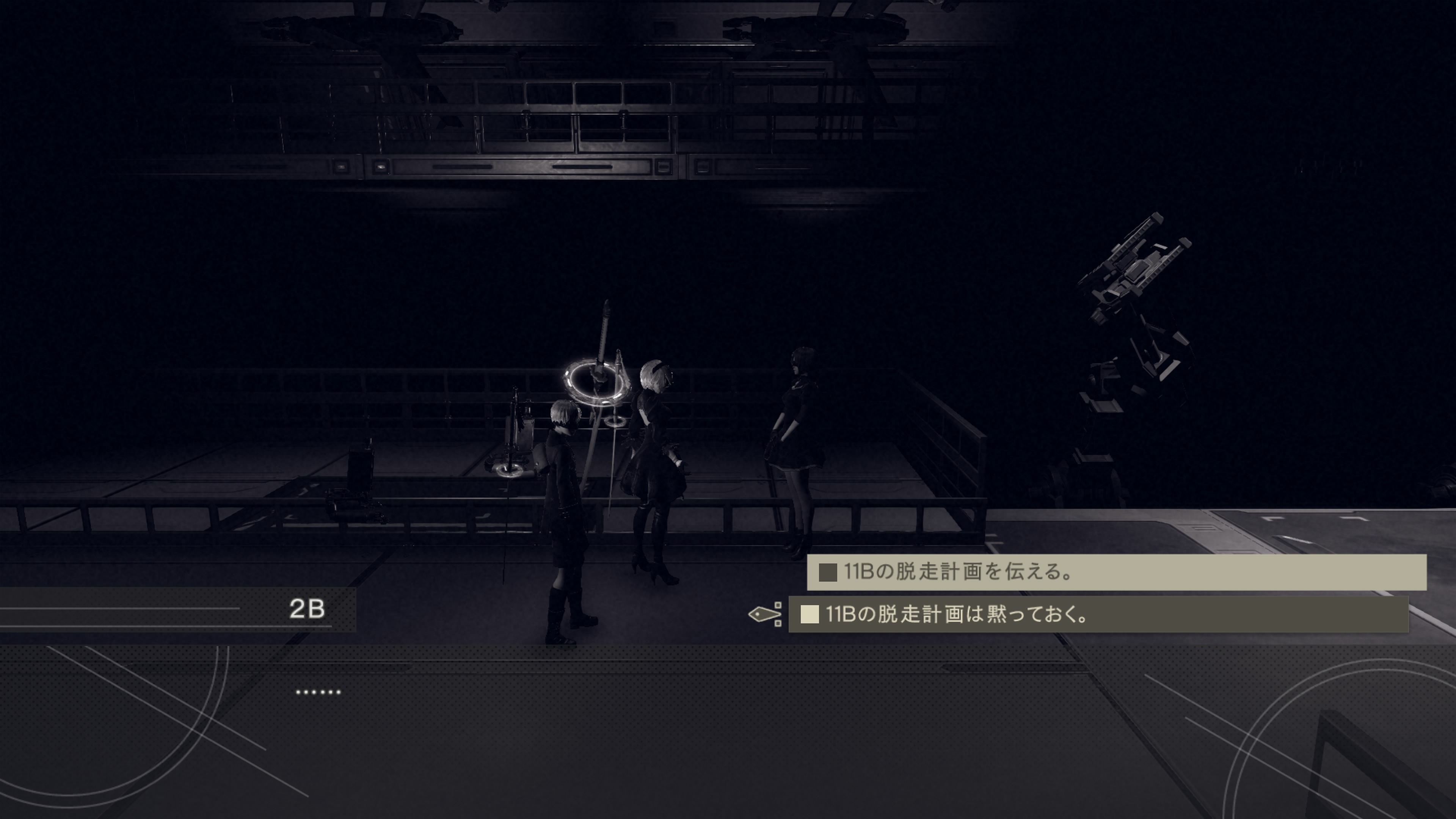

『ニーア オートマタ』の登場人物たちも、皆それぞれに自らの意味を模索していた。

2Bはひたすら任務に従うことで自我を保ち、9Sは真実を求める知的欲求に突き動かされ、A2は散っていった仲間達の無念を胸に戦い続けることに自身の存在意義を見出そうとしていた。

それらは外から見れば無意味にも思える行為かもしれない。実際、敵味方入り乱れて全てが滅び去ったあと、世界そのものは何も変わらないのかもしれない。

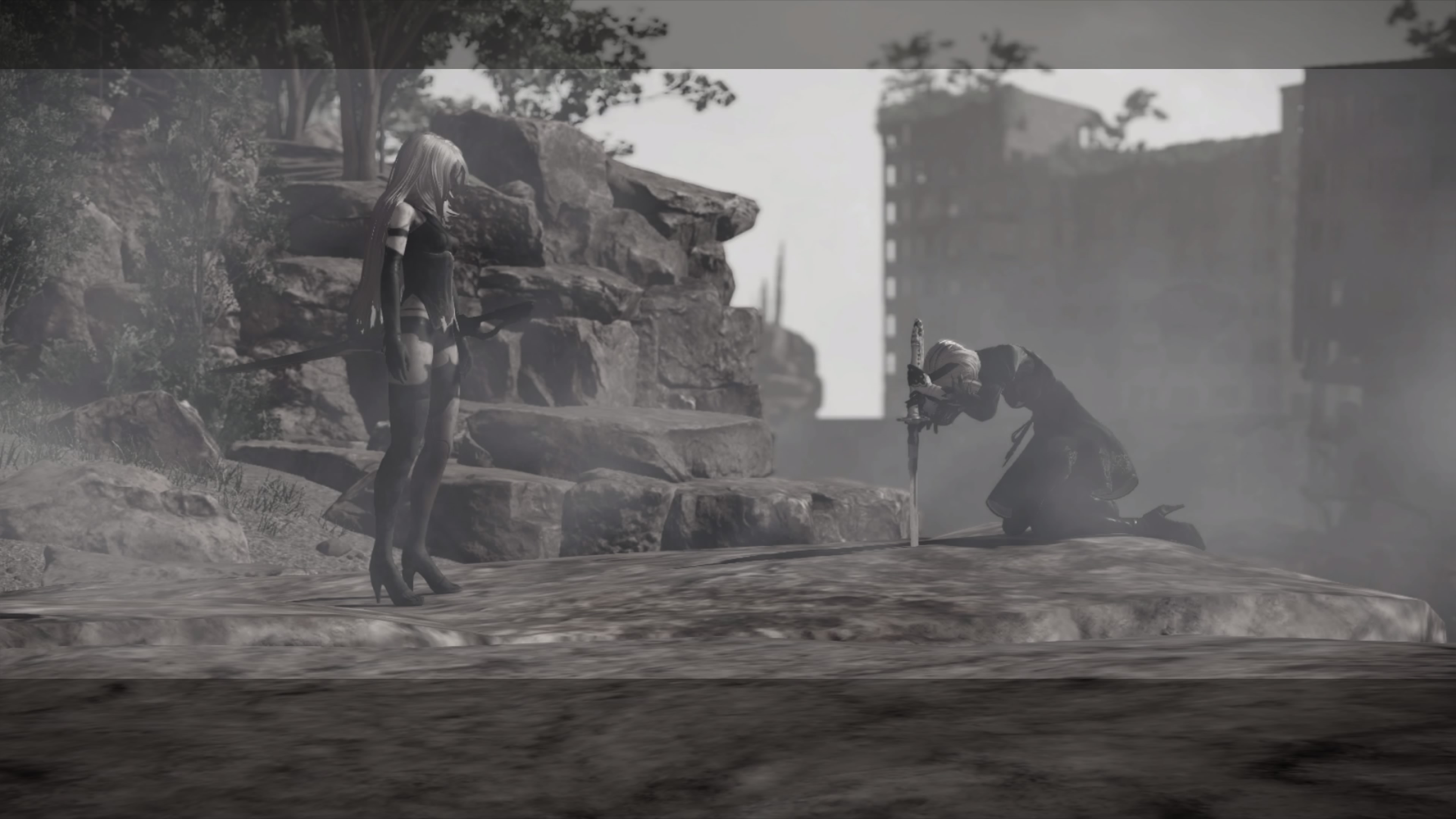

だが、それでも彼らは戦い、涙を流し、祈り続けた。

そこには確かに、彼ら自身が選び取った「何かを為そうとする意志」があった。

だからこそ、物語の最後にポッド達が語る「未来は与えられるモノではなく、獲得するモノだから」という言葉が胸に響くのだろう。

思い返せば、Eエンドのシューティングパートで絶望的な弾幕に押しつぶされかけたとき、画面上に表示された他のプレイヤーからの励ましのメッセージが私にもう一度戦う力を与えてくれたのだった。

あれらはまさに、絶望の淵にいる者たちに未来を手渡すための人間の意思の結晶だったように思う。

無意味に見える行為の中にも、人が紡ぐ限り意志と意味が宿る。それこそが本作が描いた、人類のしぶとい希望なのではないだろうか。

セーブデータを捧げなかった8年前の自分との決別

Eエンドにおける『ニーア オートマタ』最大の特徴と言えば、「他者を救うために自分のセーブデータを犠牲にするか」という問いだろう。

8年前、私はこの問いに「いいえ」と答えたプレイヤーだった。

せっかく集めた武器図鑑やクリア後要素を失いたくないというゲーム的な打算が勝り、「世界のどこかの見知らぬ誰か」を助けるために自分のデータを犠牲にするなんて馬鹿げていると、どこか冷めた思いもあったのかもしれない。

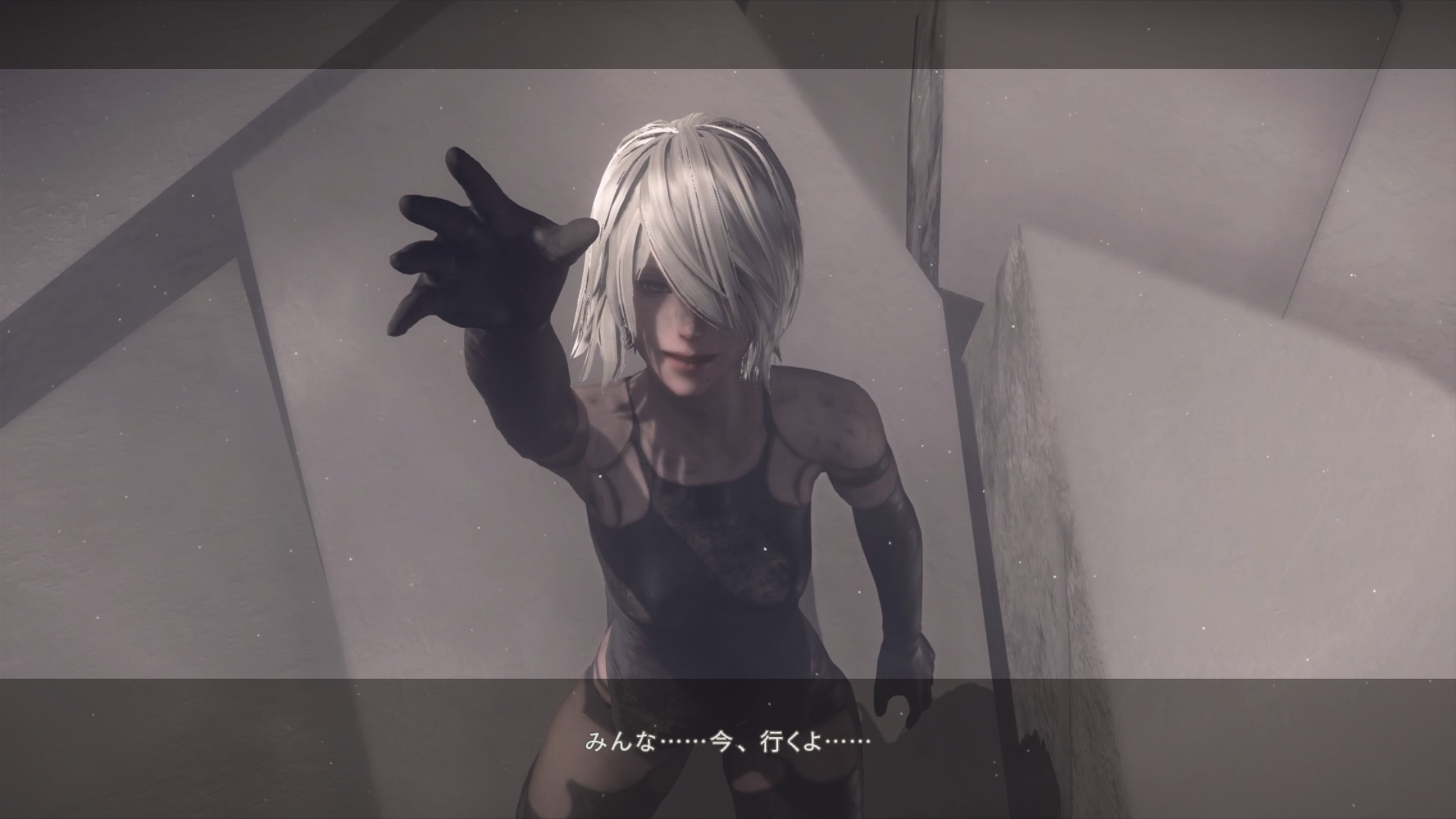

しかし8年の時を経て、同じ問いを突きつけられた今、私は迷わず「はい」を選択していた。ポッド042は淡々と念押ししてくる。

「あなたの努力は報われないかもしれない」「感謝されないどころか自己満足だと嘲笑されるかもしれない」

──それでも、という問いに私は頷いたのだ。

自分でも不思議なくらい、迷いはなかった。

プレイデータを消せば確かにゲーム内の達成物は失われる。だが、8年前に比べれば、そのことを「もったいない」と感じる気持ちが驚くほど薄れていた。

それよりも、あの時救えなかった誰かを今度こそ救いたいという思いが勝ったのだ。たとえそれが自己満足であろうと、偽善だと笑われようと構わない。

ポッド042は、なおも「本当に……本当にそれで良いのか?」と畳み掛けてきたが、私の決意は揺るがなかった。

現に、救援として画面上に出現した弾幕シューティングの援軍は、かつて他のプレイヤー達が己のデータを捧げて生み出してくれた命の輝きだった。

8年前の私はその輪に加わることを拒んでしまったが、今度は自分が誰かの援軍になれる番である。

そう思うと、シューティングパートがこれほど胸を熱くさせる展開に化けるのかと感嘆した。

私のセーブデータは真っさらに消去され、記録上は何も残らなくなった。

それでも、不思議と後悔はなかった。

それどころか、一抹の寂しさと同時に大きな充足感が胸に満ちていた。

私はあの時躊躇して「いいえ」を選んだ過去の自分と、これでようやく決別できたのだと思う。

8年前、「偽善だ」「自己満足だ」と斜に構えて逃げてしまった、弱い自分とはもう違う。

たとえ偽善でも自己満足でもいいじゃないか──そう胸を張って言える自分に、私は8年越しでようやく出会えたのだ。

『ニーア オートマタ』という作品は、発売から年月を経てもなお色褪せないばかりか、プレイヤーの人生経験を映して新たな感動を与えてくれる。

本作が投げかける数々の哲学的問いは、遊ぶ人間の成長や変化に寄り添い、その都度違った顔を見せてくれる。

『ニーア』シリーズ15周年という節目に再びこのゲームと向き合い、私は改めて思う。

人生に明確な意味はないかもしれない。けれど、自分で選び取った物語を信じることで、人は何度でも歩き出せる。そしてどんなに時間が経っていようとも、やり直すのに遅すぎるということは決してない。

捧げ直した私は、画面に表示されたメッセージ入力欄で「あきらめないで!」といった趣旨の言葉を選び、次の誰かに託した。

そして静かに画面に向かって祈った。

どうかこの小さな選択が、絶望の淵にいる誰かの未来を照らす一助になりますように、と。