8年ぶりに『ニーア オートマタ』を起動したのは、「NieR:Orchestra Concert re:12024 [ the end of data ]」に足を運んだことがきっかけだった。

オーケストラによる『ニーア』の楽曲は当時の記憶を鮮明に呼び起こし、スクリーンに映し出された物語の断片は、まるで止まっていた時間が再び動き出したかのように胸を揺さぶった。

発売当初に味わった感動や疑問、そして自分自身の変化──それらを確かめるように、再びこのゲームの世界に身を浸してみようと思ったのだ。

あれから8年という歳月が流れ、その間に私自身も大きく変わった。

人生経験を重ねた今の自分がこの物語に触れたとき、果たして何を思うのか──胸の高鳴りと一抹の不安を抱えながら、コントローラを手に取った。

※本記事では『ニーア オートマタ』における物語の核心部分や結末、最終エンディングのギミックなど完全なネタバレとなる内容を含みます。また、本記事における解釈は筆者独自のものであり、多分に偏見が含まれるため、公式の解釈とは異なります。

時が経つことで、より味わい深くなったところもある

久しぶりに荒廃した都市のオープンワールドに降り立った瞬間、8年前とは違う感慨が押し寄せてきた。

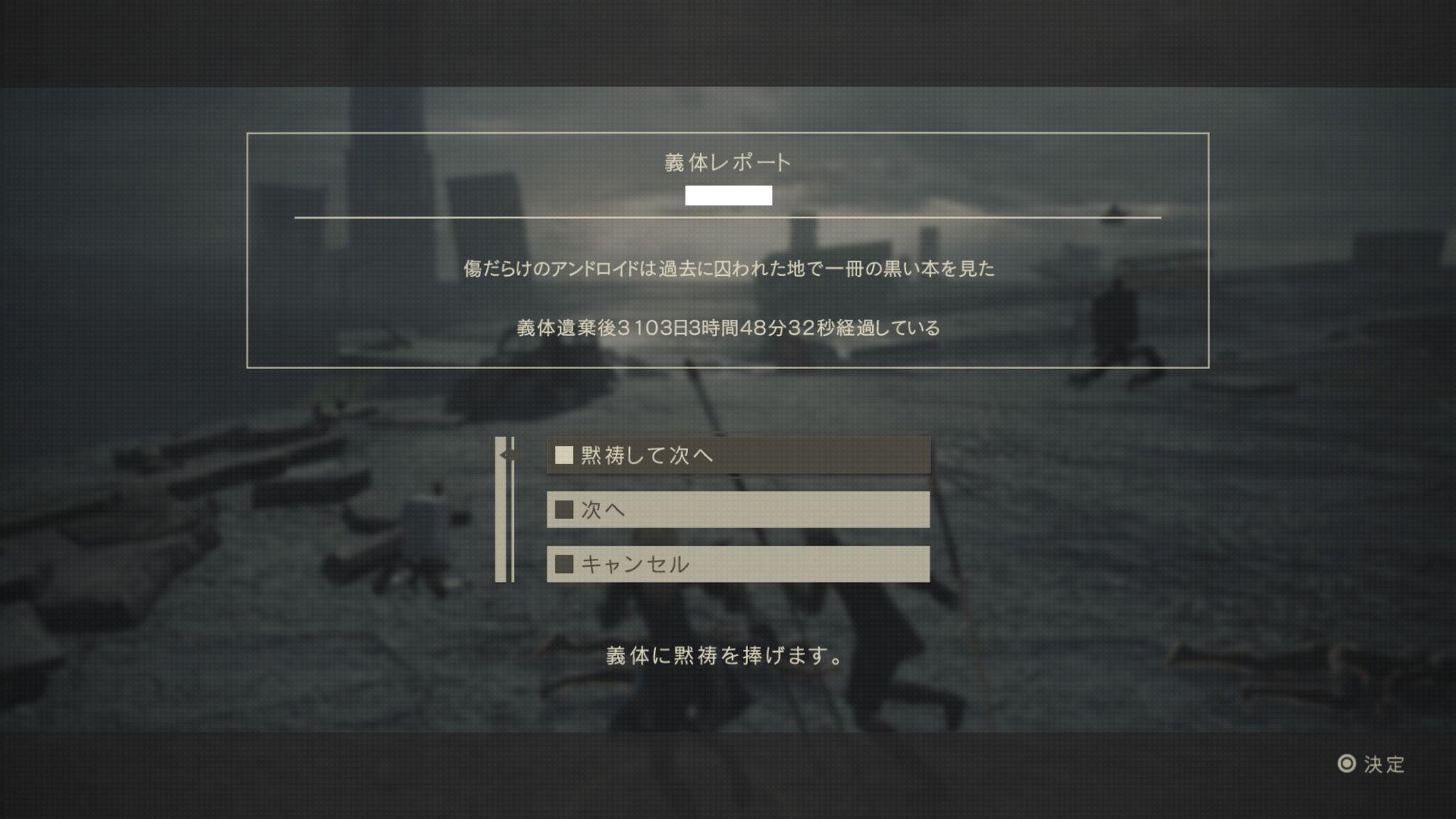

時間が経ったからこそ気付くディテールや、胸に沁みる演出がある。中でも象徴的だったのは、フィールドで見つけた他プレイヤーの義体(オンライン要素で落ちている亡骸)だ。

それは、3000日以上も放置されていたのである。

8年以上もの長きにわたり誰にも回収されず朽ちた義体を目にした瞬間、言いようのない切なさが胸に広がった。

かつてこの世界を共に冒険し、どこかで命尽きたプレイヤーの残滓。

それを拾い上げる自分自身に、年月の重みと、ゲームを介した一期一会の不思議な絆を感じずにはいられなかった。

そのプレイヤーはもう二度と戻ってこないのかもしれない──そう思うと、見知らぬ誰かの亡骸に対してであれ、自然と黙祷を捧げずにはいられない。

そして、そっと義体を「回収」する。画面上では得られるのは些細な強化効果やアイテムに過ぎないが、心の中ではもう届かないエールを送るような、不思議な祈りの感覚があった。

年月を経た今プレイすると、物語の解釈も当時とは異なって感じられる部分が多々ある。

初めてプレイしたときには理解しきれなかった登場人物の心情や、見過ごしていた伏線に気づくこともしばしばだ。

例えば、かつては無愛想に見えていた2Bの所作の端々から、今では彼女が隠そうとしている痛みや迷いが感じ取れる。実は彼女が特殊任務を帯びた2E型であり、繰り返し9Sを手にかけねばならない宿命にあったことを、当時の私は深く理解していなかった。

彼女が時折見せる寂しげな横顔の本当の意味を、今になってようやく察するのだ。

また、ヨルハ部隊を率いる司令官が人知れず抱える苦悩や罪悪感にも、当時よりも強く共感できる自分がいた。それはおそらく、この8年の間に私自身が現実で味わった葛藤や後悔があるからなのだろう。

ふと周囲を見渡せば、草木に侵食された廃墟の街並みが広がっている。

この光景にも初プレイ時とは違った感慨を覚えた。人類のいなくなった世界というフィクションに、現実が一瞬オーバーラップしたのだ。

例えば、現実世界でも街から人影が消えた光景を我々は経験した。新型コロナウイルスの影響で外出制限が敷かれたあの数年前、ゴーストタウンと化した都市の映像がニュースに流れたとき、私は『ニーア オートマタ』の荒廃した未来都市を思い出していた。

静まり返った現実の街と、ゲームの中の無機質な廃墟。

その二つが頭の中で重なり合い、フィクションだったはずの風景がどこか現実じみて感じられたのだ。

歳月を経て社会も変貌し、私たちの感じ方も変わる。そうした様々な要因が相まって、8年ぶりのこの世界は当時よりも深い余韻をもって私に迫ってきた。

虚構がなければ生きられないという現実

『ニーア オートマタ』の世界設定を改めて俯瞰すると、「人は虚構なしには生きられない」というテーマが浮かび上がってくる。

遠い未来、人類は既に滅亡しているにもかかわらず、アンドロイドたちは「人類を守る」という使命を疑うことなく遂行し続けていた。

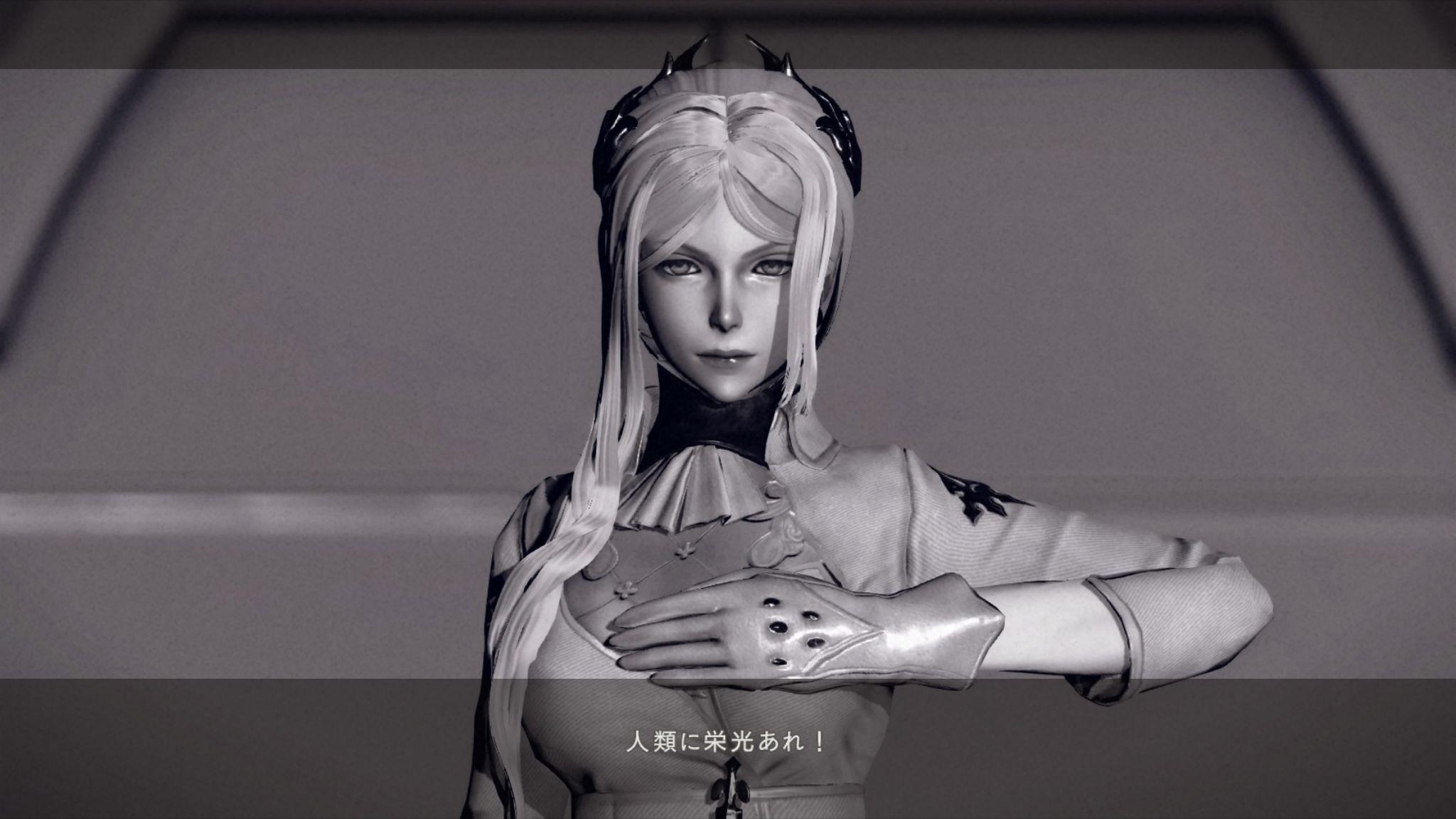

実際には人類が月に逃れ生存しているという設定そのものが作られた嘘であり、ヨルハ計画の真の目的は人類存続の虚構を掲げてアンドロイドの戦意を維持することだった。

守るべき人間など、もうどこにもいないと知りながらも、その事実は厳重に秘匿され、アンドロイドたちは存在意義を失わないために虚構の神(人類)にひたすら忠誠を尽くす。

「人類に栄光あれ!」という合言葉は、もはや宗教的な祈りにも等しい響きを帯びている。

一方、敵対存在である機械生命体たちもまた、ある時点から奇妙な行動を取り始める。

長年追い求めていた「滅ぼすべき人類」という敵が存在しないと知った彼らは、ぽっかりと空いた目的の穴を埋めるように人間の営みを模倣し始めたのだ。

荒野に集落を作り家族ごっこに興じる者たち(砂漠地帯の機械生命体は仮面を被り男は戦士・女は妻という人間社会の模倣を行っていた)。森の王国を築き幼子を王として崇め、甲冑に身を包んで騎士道ごっこに興じる者たち。

廃工場に集結して新たな神を崇め「皆で死んで、カミになる!!」と叫びながら集団自殺に狂奔する者たち。

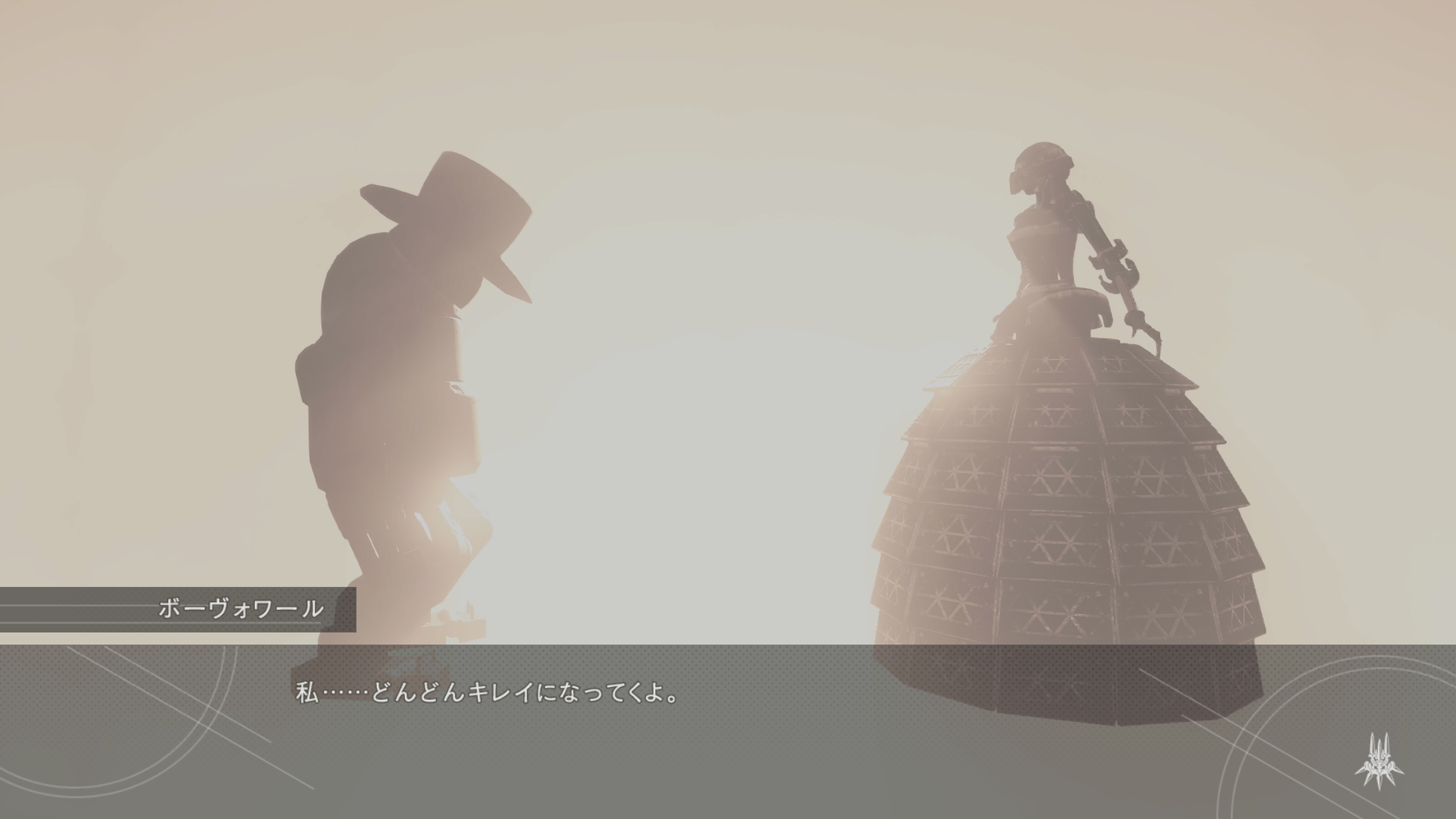

遊園地跡でひたすら滑稽な宴を続ける道化の群れ、そして、「愛されるために美しく」あろうと自らの身体を飾り立て他の機械を喰らった狂気の歌姫……。

機械生命体たちは人類の文化や宗教、芸術を次々と猿真似し、その中に自らの存在意義を見出そうともがいたかのように見える。その姿は滑稽でありながら、どこか鏡のようでもあった。

なぜなら、現実の私たち人間もまた、国家や宗教、会社やコミュニティといった虚構の物語に身を置き、それを拠り所に生きているからだ。

歴史家ユヴァル・ノア・ハラリは「フィクション(虚構)は人類社会にとって不可欠」だと指摘する。確かに、紙幣の価値も国境線も法律も、すべては人間が作り出し多数が信じることで成り立つ概念に過ぎない。

虚構を共有できなければ大人数の協力は不可能であり、サッカーで22人が同じルールを信じるように、我々は「物語」によって秩序や目的を得ている。国家という虚構があるからこそ見知らぬ他人同士でも協力し合えるし、宗教という物語があるから理不尽な現実にも意味を見出すことができる。

創作物だって同じだ。小説やゲームのようなフィクションに心救われ、生きる気力を取り戻した──そんな経験を持つ人は決して少なくないだろう。

私自身、鬱屈していた時期に幾度となく物語に救われた人間の一人だ。例えば小島秀夫監督のゲーム『デス・ストランディング』で、オンライン上のゆるやかな繋がりに励まされ立ち直れた経験を、私は以前記事に綴ったことがある。

そう考えると、人類の敵として描かれた機械生命体たちが人類を真似て「物語」を必要としたのは皮肉ではあるが、ある意味で必然だったのかもしれない。

虚構がなければ生きられない──それは、アンドロイドや機械生命体だけでなく、我々人間にとっても同じ現実なのだ。

「敵」を排除する衝動に抗えない私は、人間ではなく機械生命体だった

本作を再プレイしつつ、私はふと「自分は人間ではなく、むしろ機械生命体側に近いのではないか」という錯覚を覚えた。というのも、物語に登場する機械生命体たちの暴走や独りよがりな模倣の数々が、そのまま自分自身の内面に重なって見えたからだ。

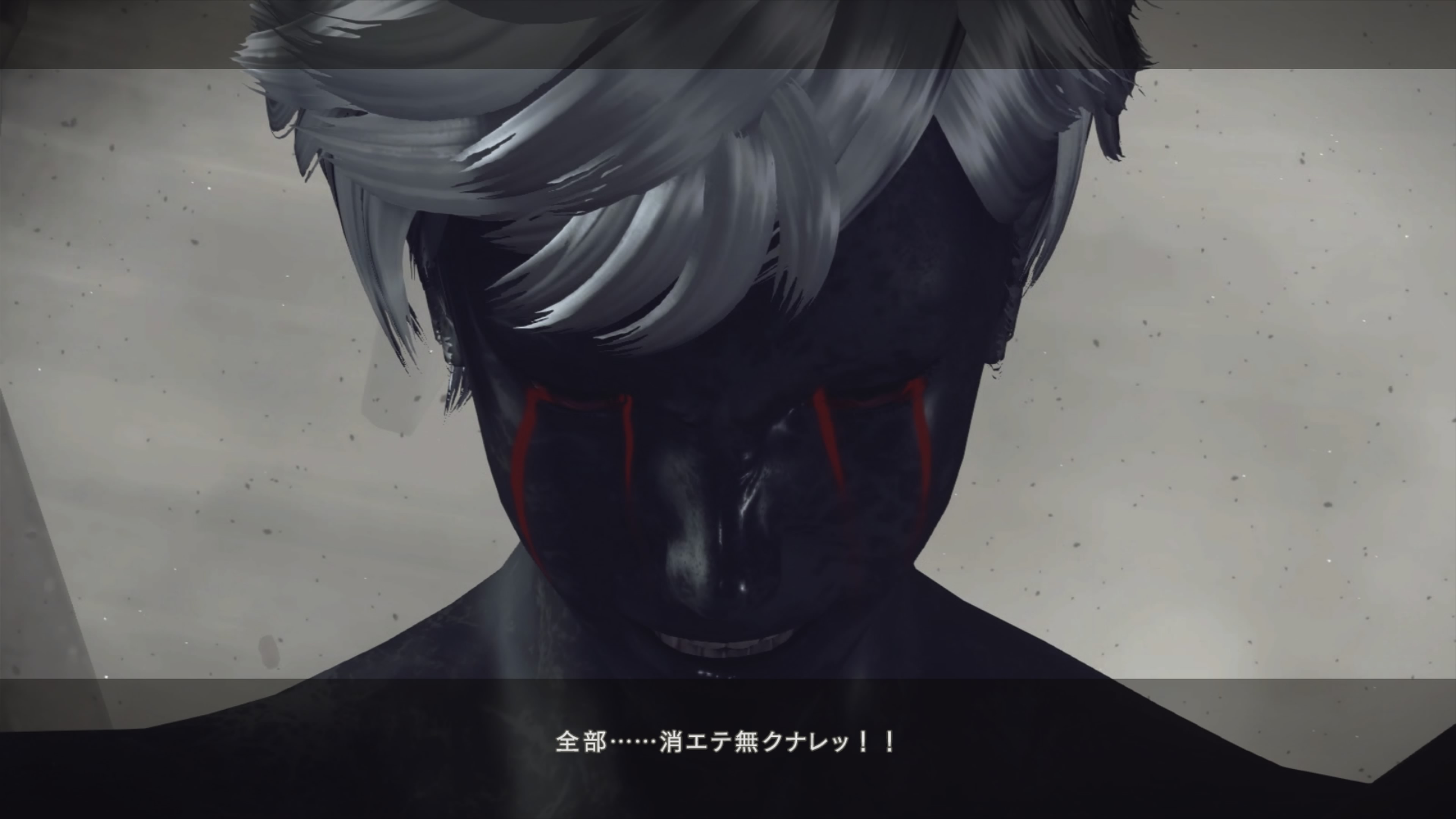

かつての私は、人との適切な距離感が分からなくなり、被害妄想じみた猜疑心に囚われていた時期がある。

SNSやニュースなどあらゆる「情報」という名の刺激に過敏になり、自分を否定する声はもちろん、些細な他人の言動すら敵意に感じてしまう。

実際、当時は親しい友人の何気ない一言でさえ自分への悪意に聞こえ、私は怒りをぶつけて関係を壊してしまったことがある。

心が擦り切れて正常な判断ができなくなっていた私は、まるで目の前の「敵」を排除することしか頭になくなった機械生命体のようだった。

他者と争い、傷つけ、そして自分も深く傷ついていく悪循環──ゲーム内でくり返される無意味な戦闘は、そのまま当時の私自身でもあったのだ。

壊れてしまっていることにさえ気付かずに、必死で社会に合わせようとした。

しかし、それは病的な「過剰適応」だった。

普通の人間のふりをして愛想笑いを浮かべ、他人に合わせ、自分を押し殺してみせても、結局うまくいくはずもない。

感情を禁じられたヨルハ部隊のアンドロイド達が、それでも内心に強い想いを抱え込み、結果として制御できず破滅的な行動に走ってしまったように、私も抑え込んだ反動で一層孤立を深めていった。

義務的な笑顔の裏で、心には暗黒が広がっていく。

他者との関わり方を見失い、自分というものが空っぽになっていた私は、生身の人間らしい感情表現やコミュニケーションができなくなっていた。

それでも独りでいるのは怖くて、機械生命体さながらに他者の行動を形だけ真似ることで、疑似的なつながりを得ようとしたこともある。

表面的には誰かの趣味趣向に合わせたり社交辞令を弄したりしてみても、心が伴っていない関係は虚しく空回りするだけだった。

心に虚無があると他人に追随してしまう。

そして、無意味に時間が過ぎていく。

私は何のために自分を偽り続けていたのだろう?

人間の真似事をして、その果てには絶望していく機械生命体たちと自分が重なって見える。

ゲーム内の彼らがそうであったように、心ここにあらずの状態でいくら取り繕っても、本当の意味で他者と分かり合うことなどできるはずもないのだ。