電子ドラッグ、廃人養成機、時空圧縮特異点──。世界中に多くの愛好家を抱える名高き超ヘビー級のグランドストラテジー『Europa Universalis』シリーズ。その最新作『Europa Universalis V』が、今年11月5日に発売される。

中世の終わり、近世から近代へと向かう時代を舞台に、歴史上存在した世界中のさまざまな国家を自らの手で操作し、1337年から500年に及ぶ壮大な歴史を自らの手で紡いでいく。登場する文化・国家はおよそ2000、宗教でさえ300あまりに達するという。

そんな本作が、9月25日から開催されている「東京ゲームショウ2025」に出展。発売に先駆けてプレイすることができるという。もちろんこの機を逃す手はない!発売前に、パラド渾身の最新作を、たっぷり30分も遊べるというのだ!

さ、さんじゅっぷん!?!????!?!!???

取材・執筆/恵那

パラドゲーの新作を30分だけ遊んで分かることについて

ご存知でない方もいるかも知れないので、改めて説明しておこう。本シリーズ『Europa Universalis』は、スウェーデンのParadox Interactiveが開発する、近世の世界を舞台にした戦略シミュレーションゲームだ。

タイトルにEuropa(ヨーロッパ)という言葉が含まれているものの、舞台となるのは欧州だけでなく、極東アジアからアフリカ、南北アメリカ大陸などを含む全世界であり、もちろん日本も含まれる。

プレイヤーは実在したいずれかの国家を選択し、500年にわたってその国を繁栄と発展へ導いていくことになる。大国で世界征服を目指すところから、小国で必死の生き残りを図るところまで、ゲームの遊び方は完全にプレイヤーの自由だ。

日本で戦略シミュレーションゲームと言えば、コーエーテクモの『信長の野望』『三国志』シリーズや、名高き電子ドラッグ『Civilization』シリーズなどが有名だが、同作を手掛けるParadox Interactive社のゲームも、海外のストラテジーファンを中心に熱い人気がある。

有名どころでは第2次世界大戦期が舞台の『Hearts of Iron』、中世が舞台の『Crusader Kings』、近代を舞台にした『Vicrtoria』など。『Europa Universalis』もその系列に名を連ねる名作ストラテジーシリーズで、その特徴はなんと言っても「圧倒的に複雑なこと」だ。

数多のエンタメ作品が血で血を洗う娯楽戦国時代とも言える現代で、さまざまなゲーム会社がいかにとっつきやすいゲームを作るかに苦心している中、シンプルさに唾を吐き、明快さに塩を撒いて、ひたすら複雑怪奇なゲームを作り続けている非常に硬派な会社、それがるParadox Interactiveなのだ。

半ば冗談めかして「100時間くらいはチュートリアルのうち」などと囁かれるようなゲームばかり作っているような会社なのだが、プレイしてみればそれが冗談ではないことがわかる。そしてそれだけに、ハマってしまったあとの中毒性は凄まじい。

前置きが長くなってしまったが、『Europa Universalis』とはそういうゲームであり、『Europa Universalis V』はその最新作なのだ。

その試遊が30分。浅瀬でちゃぷちゃぷどころか、ビーサンで砂浜をタップダンスしているようなレベルだ。つまり、どういうことか。

なんにも、なんにもわかんなかったのである……。

わかったところを頑張ってまとめてみる

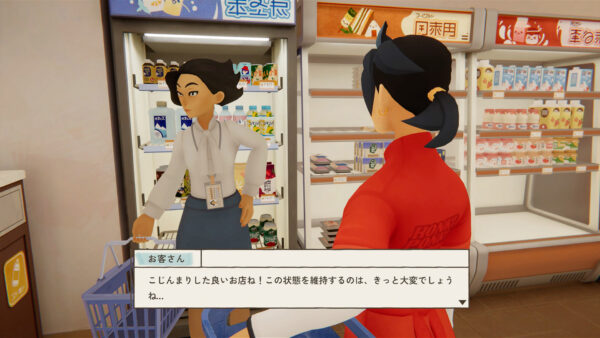

とはいえ、わかったこともある。まずは本作、最初から日本語で遊べる(重要)。と言ってもテスト版であるためかまだ未訳の箇所があったりもしたのだが、少なくとも公式で日本語対応をやるつもりがあることは素直に嬉しい。

加えて、30分ではどうにもならないくらい複雑なゲームであることも自信をもって断言できる。『EU』シリーズはそもそも情報量の多いタイトルではあるのだが、本作はそれに輪をかけた、洪水のような情報量でプレイヤーを押し流していくようなタイトルだ。

もとから「やることが多い……!」というシリーズではあるのだが、本作は税金から生産品、軍の内訳に各階級ごとの特権や法律、国ごとの外交や関係の設定にいたるまで、あらゆる部分を自身で設定できる。ひとつの国を運営するために必要な要素が、ごっそり詰まっているようなイメージだ。

ゲーム中は横でパラドの担当の方から説明を聞きながらチュートリアルを進め、画面上部に出てくるポップアップをとりあえず片付けていくだけで精一杯だった。やってみようとすれば徹底したマイクロマネジメントもできそうなのだが、一方で多くの部分が自動化できるようになっていたことは、本作の大きな特徴だと感じた部分だ。

ざっくりと言えば、マイクロマネジメントをしていくのが面倒な部分については。例えば「最低限不満が出ない程度の税率に設定する」といった自動化設定に任せ、より大規模な国家運営のみにプレイを集中するようなことがしやすくなっている。

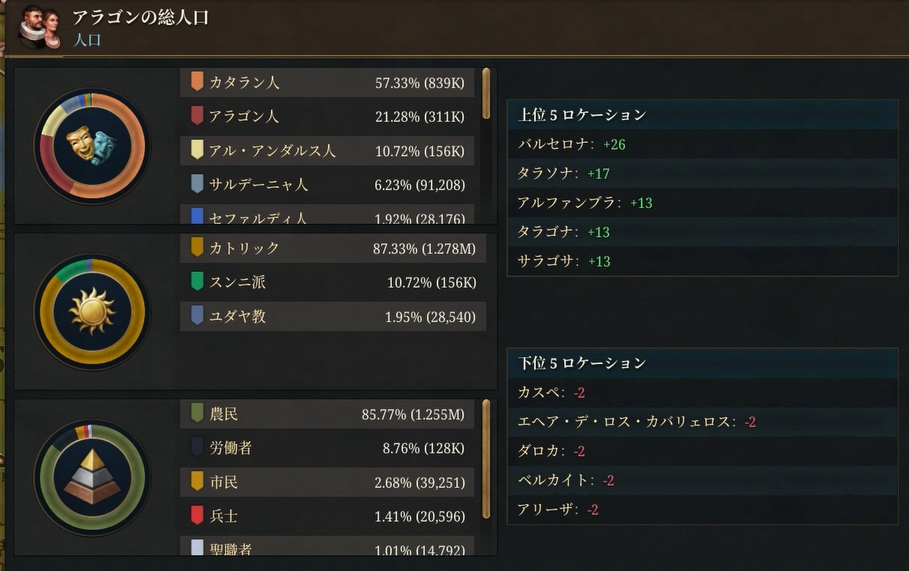

また既に発表されていた内容ではあるが、本作は『Victoria』や『Stellaris』などParadox Interactiveの他タイトルでおなじみであるPOP(人口)の概念が導入されている。

これによって、各階級の人間がどれだけいて、どの程度の政治発言力を持っていて、なにを不満に感じているのか、文化的・宗教的な内訳はどうなっているか、国家を構成する人々の厚みがダイナミックに表現されるようになっている。

また本シリーズには以前から軍事指揮官や政治顧問などとして、歴史上ないし自動生成されたキャラクター(人物)が登場していたが、本作ではそれが一歩先に進み、両親を持ち、結婚して子供を残していく存在になっている。

『Crusader Kings』シリーズのように、キャラクターのポートレートもゲーム内の遺伝子を両親から受け継ぎ、時代に繋げていくものになっているようだ。キャラクターはそれぞれ異なる特性を持ち、君主の子供であれば特定の教育などを施すこともできるようだ。

などと、頑張って書いてはみたのだが、結論から言うと「せめてもう50時間くらい遊ばせてくれ……!」というところに尽きる。ここまで読んでいただいた読者の皆様には大変申し訳ないのだが、マジでわかんないっぴ……。

まあしかし、毎度のパラドビーム※による環境の激変を、海よりも深く山よりも高い慈愛と寛容の心で笑って許しているパラドファンのみなさまなら、きっとご寛恕いただけるであろう……。

※ゲームの大型アップデートのこと。それまでのセーブデータが使えなくなったり、MODのバージョンアップが必要になったりすることから、パラドユーザーの間で畏敬の念を込めてそう呼ばれる。

なお今回、同作で3DCGチームのコーディネーターを務める、ステファン・フォンボー・ラング(Stefan Vonboe Lang)氏に、本作についてお話を伺うことができた。こちらもあわせてご覧いただければ幸いである。

スケールの大きさとディティールの作り込みを両立した、「なんでもできる」タイトル

──まずはざっくりと『EU5』がどのようなゲームなのかを教えてください。過去のシリーズ作品と比較したとき、本作はどのようなゲームだと言えるでしょうか?

ラング氏:

まずは非常に細かなディティールをもった奥深いタイトルであること。それからタイトルにも「Be ambitious」とあるのですが、野心を持てば本当になんでもできるようになっていることだと思います。プレイヤーの方が何でもできるように、という点はかなり力を入れて作った部分です。

──今回の試遊中にも、本作では本当に細かな部分まで設定できるということを伺ってきましたが、実際にその細かさには驚きました。また多くのポイントで「自動化」ができるようになっていましたが、こうした自動化がゲームプレイの前提になっているのでしょうか?

ラング氏:

必ずしもそういう訳ではありません。というのは、自動化設定と使うかどうかというのは、あくまでプレイヤーに委ねられています。

プレイヤーはさまざまな箇所で自動化の設定をすることができますが、「そうしなくてはならない」ということではありません。好みに合わせて好きなように選択できるようになっています。自分でやりたい方はすべてを自分でやることも可能です。

──本作はあらゆる部分で深い設定が可能になっていると伺いましたが、なかでももっとも特徴的と言えるのはどんなポイントでしょうか?

ラング氏:

ひとつ、というのは非常に難しいですね。どこか一箇所ではなく、すべてにおいて深い設定を持っているというのが、本作における1番の特徴ではあると思います。

その上でひとつあげると、今作におけるユニークな点としては、交易のシステムが挙げられるかと思います。ここは過去作以上に深く、細かな設定が行えるようになっているという点でもそうなのですが、その規模も大きくなっています。

『EU4』の市場は静的な存在でしたが、本作ではよりダイナミックに変化する存在です。細かなディティールと世界的なスケールの両面において、市場のシステムは本作における大きな変化ではないかと思います。

──そうした深いディティールをゲーム上で再現することを目指したのはなぜなのでしょうか?

ラング氏:

それについては単純に、「プレイヤーからの希望がそうだったから」ということにつきます。『EU4』もそれ以前でも、このシリーズのユーザーたちは非常に長い時間をかけてゲームをプレイしてきました。

そうしたプレイヤーたちは、本当に深く、細部まで再現されたゲームを、時間をかけてプレイすることを望んでいます。本作はそうした希望にこたえるために作られています。

──今作のスタート年は、前作より100年も早い1337年です。スタート年代を早めたことには、どのような意図があるのでしょうか?

ラング氏:

1337年は、英仏百年戦争が始まった年です。ヨーロッパではこの年は大きな分岐点になり、さらにこの頃はオスマン帝国の勃興期でもあり、もう少しするといわゆる「黒死病」(腺ペスト)の世界的な流行などもありました。前作よりも100年早いスタートになったのはそうした、興味深い世界を描こうとしたからです。

──少し話は変わりますが、『EU5』は発売時から日本語に対応しているという発表に、日本国内では驚きの声も上がりました。最近では『Vicrtoria3』も発売時点で日本語に対応していましたが、日本市場に対する考え方に変化があったのでしょうか?

ラング氏:

我々としては、なるべく幅広い市場に対して訴求したいと考えています。日本のプレイヤーは我々にとって非常に重要な存在のひとつで、そこに対する存在感を大きくしたいということで、最初から日本語の対応をすることに決めました。

──『EU4』は発売からすでに10年以上アップデートを重ねてきたタイトルですが、本作は今からそれを追いかけることになります。古参のユーザーさんの中には「すぐに買わず様子見を……」という方もいると思いますが、開発者のみなさんとしてはどうお考えでしょう?

ラング氏:

個人的な希望としては、すぐに『EU5』をプレイして見ていただきたいですね(笑)

本作は『EU4』を大きく超えるスケールの作品であり、一方でこれまでお話してきたように非常に細かなディティールも持っています。様々な要素が詰め込まれたタイトルになっていると思いますので、プレイしていただいてがっかりされることはないと考えています。

──ありがとうございます。最後になりますが、日本のプレイヤーさんに向けて一言メッセージをいただけますでしょうか。

ラング氏:

ぜひ『EU5』を楽しんでください! 本作は皆さんが望むことを、やりたいだけプレイできるようになっています。心ゆくまで本作を遊んでいただけると嬉しいです。