2026年2月12日、ホラーアドベンチャー『REANIMAL』の翌日の発売を記念した完成披露会イベントが東京都内で開催された。

『REANIMAL』は、『Little Nightmares』シリーズで知られるスウェーデンのTarsier Studiosが手がける完全新作。顔を隠した孤児の姉弟が、不気味な世界を生き抜く物語が展開される。

今回のイベントにはゲストとして、ファッションモデル・タレントのゆうちゃみさん、お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹さんと河井ゆずるさんが登場。開発者によるゲーム紹介のほか、クロストークやステージ上での協力プレイなどが行われた。また、イベント終了後には開発者インタビューも行っているので、合わせてレポートしよう。

「Share the Scare」。それは開発が語る協力ホラーの核心

最初に登壇したのは、本作のシニアナラティブディレクターを務めるTarsier StudiosのDavid Mervik氏。「皆さん、今日は来ていただきありがとうございます。明日はついに『REANIMAL』の発売日です。この場を借りて、本作の素晴らしさを紹介したいと思います」と挨拶した。

Mervik氏は本作のメインテーマである「Share the Scare」について、「これは語呂のいいキャッチコピーではなく、開発の最初期から大事にしてきた設計原則のひとつです。ホラーは人と共有したとき、体験そのものが変わる。我々は本作を通じて、それを伝えたいんです」と語った。

協力プレイにおけるカメラ設計についても言及。「本作では共有カメラを採用しており、ふたりが息を合わせて距離感を調整すること自体がゲームの挑戦になっています。カメラはただの視点ではなく、緊張感や恐怖、あらゆる感情を最大限に引き出すゲームプレイの一部なのです」と、カメラが生み出すプレッシャーが恐怖体験を増幅させる仕組みをアピールした。

『REANIMAL』に関する3つのお題で盛り上がるクロストーク

続いて、ゆうちゃみさんとアインシュタインの2人がステージに招かれた。

ゆうちゃみさんは普段からゲームを遊んでいるそうだが、ホラーについては苦手のよう。「ちょっとビビっちゃうかもしれないですが、ドキドキワクワクするのは大好きなんで、今日も楽しみにしてます!」とコメント。

アインシュタインの河井さんは、「ちょくちょくやらせていただいております(笑)」とゲーム経験をアピール。「マネージャーに『どういう系のゲームですか?』って聞いたら、『ホラーゲームです』って言われたんで、あ、こいつ(=稲田さん)でいただいたな、と」と笑いを誘った。全員が大阪出身ということもあり、クロストークは終始和やかな雰囲気で進行した。

続いては、ゲームにちなんだ3つのお題にゲストが答える、大喜利的なトークコーナー。最初のお代は、ゲーム内に登場する豚のクリーチャーと、バケツを被った弟のキャラクターを見て、それぞれに名前をつけるというもの。

先陣を切ったゆうちゃみさんの回答は「ぶぅちゃみとばけちゃみ」。豚だから「ぶぅ」、バケツだから「ばけ」、そして自分の名前「ちゃみ」を組み合わせた命名で、会場を和ませた。

稲田さんは「腹渡辺謙とバケツ被り村架純」と大物俳優の名前をもじった回答。「大物俳優と女優さんの名前が混じっている気がしますが……」という声に、稲田さんは「大丈夫だと思います。会う機会がないので(笑)」とバッサリ。

河井さんは「丸腸丸出しちゃみと虚無僧ちゃみ」。「できたら2番手でいきたかったんですけど……」と、ゆうちゃみさんの「ちゃみ」ネタに便乗する連携プレーを見せた。

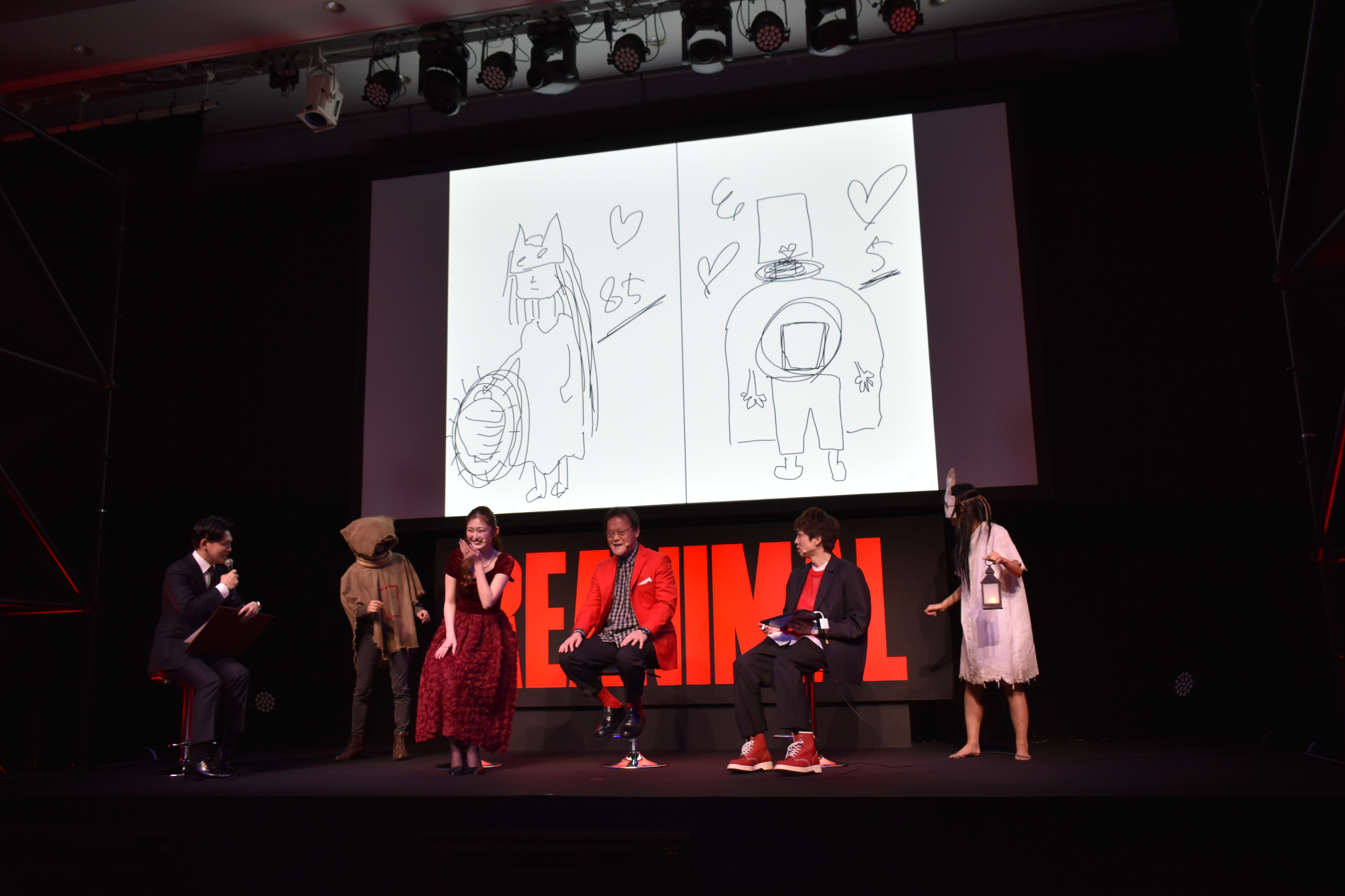

次に行われたのは、モニターに5秒間だけ表示された本作のキャラクターを見て、稲田さんと河井さんがリレー形式でイラストを描くというコーナー。ゆうちゃみさんは後方からアドバイス役を担当した。

最初は稲田さんが姉キャラを担当。ゆうちゃみさんの「ワンピースみたいな服」「ランプ持ってた」というアドバイスを受けながら描き進めた。一方、河井さんが描いた弟キャラは苦戦。ゆうちゃみさんが「四角い被り物」「首に縄系」「ポンチョ的な」と必死にヒントを出すも、ゆうちゃみさんの無慈悲な採点に肩を落としていた。

最後のお題は、不気味な部屋にトランクが置かれ、手のようなものがぶら下がっているゲーム内のシーンを見て、次に何が起こるかを予想するというもの。

稲田さんの回答は「棚の下からルンバが出てくる」。「充電が切れたはずのルンバが動き出す」というシュールな予想に、河井さんから「冷めるやろ、そんな家電が出てきたら」とツッコミが。河井さんは「トランクから“化けちゃみ”と“腹渡辺謙”が出てくる」と、最初のお題で命名したキャラクターを再登場させる展開を予想。

そしてゆうちゃみさんの回答は「めっちゃ稲田さんが出てくる」。稲田さんが大量に出現するという予想に、河井さんも「一番怖いけどな」と認めていた。

「お姉ちゃん、早く!」いよいよ協力プレイ実演

後半はいよいよ、ステージ上での協力プレイデモ。ゆうちゃみさんが姉キャラ、稲田さんが弟キャラを操作し、河井さんは実況・アドバイスを担当した。

プレイ開始直後、操作に不慣れな稲田さんがいきなり崖から落下。しかしゲームが進むにつれ、ふたりの連携は徐々に噛み合っていく。

扉を開けるために鍵を渡し合ったり、崖で手を差し伸べて引き上げたり、「お姉ちゃん早く!」「危ない!」と声を掛け合ったりと、息の合った連携プレイが展開された。敵に追われるシーンでのやり取りでは、思わず「うわぁ!」と絶叫。ホラー&協力プレイを存分に楽しんでいた。

プレイ後の感想を聞かれたゆうちゃみさんは、「めちゃくちゃ楽しいですし、どっちが鍵持ってとか開けてみたいな共同作業がめっちゃ面白い。このゲームやったら絶対仲良くなりそうだから、妹と明日発売したらやりたい!」と嬉しそうにコメント。

稲田さんは「ホラーという要素もあるので、男女でやると吊り橋効果的なものもあるのかな」と語った後、「ゆうちゃみさんが僕を見る目がちょっと変わってきて……」と勝手に吊り橋効果を妄想。即座にゆうちゃみさんから「ないわ」と一蹴される場面も。

河井さんは「むっちゃやりたかった」と本音を漏らしつつ、「見てる分にも楽しいので、次はプレイしてみたい」と語り、イベントは和やかな笑いの中で幕を閉じた。

恐怖は”ジェットコースター”。動物と子供の純粋さを「闇落ち」させるホラーの哲学

続いてはイベント後に実施した、Tarsier StudiosのDavid Mervik氏とAndreas Johnson氏への合同インタビューの内容を紹介しよう。

──デモ版をプレイして、静止画やモンスターが出てこない場面でも恐怖を感じました。そうしたホラー表現のこだわりについてお聞かせください。

David Mervik氏:

一番意識していたのは、プレイヤーにジェットコースターのような体験をしてもらうことです。もちろん「怖い!」と思う瞬間は必要なんですが、その前にいくつかの感情を体験してほしい。少しずつ安心を与えて、少しずつ不安にさせて、楽しい場面も挟みつつ、そして突然、恐怖がすべてを解き放つ。その緩急を常に心がけていました。

何回も作り直して、自分たちもプレイして、「ここを通ったらもう少しテンションが上がりそうだな」といった調整を繰り返しやっていましたね。後から振り返ると「こんなにやったのか」と思うくらいに(笑)。

Andreas Johnson氏:

ビジュアル、つまりアートの部分だけではなく、音楽やバックグラウンドノイズの組み合わせも重要です。ただ廊下を歩いているだけでも、「何かがもうすぐ起こるかもしれない」と感じさせる。そういった細かなストレスを積み重ねていきました。

──作中に動物らしきクリーチャーが度々登場するなど、「動物」が中心的な存在を担っている理由についてお聞かせください。

David Mervik氏:

ゲームを開発するにつれ、「動物」の要素が自然と入り込んできたんです。

弊社には素晴らしいコンセプトアーティストが何人もいるのですが、彼らが生み出すコンセプトの中にはたびたび動物のモチーフが現れていました。「動物って何かカッコイイよな」とずっと感じていたのですが、なぜそう感じるのかを深く考える機会がなかった。

よくよく考えてみると、人間が動物を見る目と、子供を見る目には似たものがあるんですよ。純粋であり、ピュアであるという印象を、大人はどちらにも抱きがちです。本作は孤児の子供たちが過酷な状況を生き抜くストーリーですが、その子供たちが「汚されている」のと同じように、動物もまた「汚されている」。

そこにリンクがあるんじゃないかと思いました。動物と子供たちを同じ目で見て、同じように心を揺さぶられる、そうしたテーマを伝えたかったんです。

──タイトル名の『REANIMAL』には、なにか特別な意味があるのでしょうか?

David Mervik氏:

最初は単純に『Animal』というタイトルにしたかったんです。でも、それだとネットで検索しても絶対に見つけられないだろうなという話になって(笑)。

何百個ものアイデアを出し続けた長い一日の終わり頃に、『REANIMAL』という案が出たんですが、最初はみんな疲れていてスルーしてしまった。でも、「ちょっと待って、さっき出たアイデアは何だった?」と戻ってきて。それで決まりました。

あらためて振り返ると、『REANIMAL』というワードがカッコイイですよね。しかも検索しても出てくる(笑)。そして何より、いろいろな解釈ができるんです。「Re-Animal」「Anima」「Reanima」……それらの読み方によって、ゲームへの解釈も変わってくる。そういった多様性も含めて、皆さんに自由に解釈してほしいと思っています。

──本作は協力プレイのホラーゲームですが、ホラーが得意な人と苦手な人、それぞれにとっての面白さについて教えてください。

David Mervik氏:

弊社のアートディレクターが、「たとえ私のお婆さんでも、このゲームをプレイできるように作りたい」といつも言っています。それを念頭に、本作の操作はとてもシンプルかつ直感的に遊べるように設計しています。

もうひとつ大切なのは、本作が2人による協力プレイであることです。ソファで一緒にプレイするときは、たとえ恐怖で感情が高ぶったときにも、すぐ隣には心強い仲間がいる。それだけで安心感が得られるわけです。

私自身、若い頃はホラーのオタクだったのですが、今はもう、ひとりではホラー映画すら観られなくて(笑)。だからこそ、少しダークなものを楽しみながらも、誰かと共有できるバランスを探りたかったんです。

本作では、私が以前に開発したゲームよりもだいぶ悲惨な話や、闇が深い話を描いています。実際にプレイした人たちからも、「これはめちゃくちゃやばい、闇ですよね」という反応が返ってきています。主人公の年齢がやや上がっているのも、従来作より重いテーマを扱っているからです。

もっとも、より本格的なホラー体験を求めたいのなら、AIと一緒に孤独のなかプレイすることもできます。ただ、やっぱり他のプレイヤーと協力し合うことで恐怖体験がさらに高まるので、個人的にはそれがおすすめですね。

──主人公の姉弟のデザインは顔が見えにくいため、取っつきにくさを感じるプレイヤーもいるかもしれません。主人公に感情移入してもらうために工夫したことはありますか?

David Mervik氏:

それに対しては我々は逆の考えで、顔を隠すことでかえって感情移入しやすくなると思っています。理由はいくつかあって、まず、顔が見えていないことで「自分がその中にいる」と想像できる方もいらっしゃるでしょう。

そして何より、「なぜ顔を隠しているのか」がすごく気になります。なぜバケツを被っているのか、なぜフードにロープを巻いているのか。その「なぜ」を問うこと自体が、キャラクターの人生やバックストーリーに興味を抱く入口になるんです。この「Why」は、プレイヤーとキャラクターの間に繋がりを生む、とても重要な要素だと考えています。

また、今回はボイスアクティングも導入しました。この世界の子供たちはかなり非人間的な扱いを受けていますが、ボイスが入ることで彼らの人間像が見えてきます。互いに会話を交わすことで絆が感じられますし、プレイヤーにも「この子たちもがんばってほしい!」と思ってもらえるのではないかと考えています。

──タイトル名に対する多彩な解釈もそうですが、ストーリーもファンの間で様々な考察が盛り上がりそうですね。そうしたファンによる受け止められ方についてどうお考えですか?

David Mervik氏:

いろいろな解釈があるというのは大好きです。最高ですね(笑)。

私はイギリスの大学で文学を専攻していたのですが、同じ作品を何度も読み直して、解釈について友人と語り合うのがとても印象に残っています。だから、それと同じような楽しみ方ができる作品を提供できていることが嬉しいです。

Tarsier Studiosには、ゲーム内に小さな手がかりを入れるのが大好きなスタッフがたくさんいます。アーティストが仕込むもの、アニメーションに潜ませるもの、サウンドで匂わせるもの。さまざまな人が、ファンの考察を楽しみながら、解釈の糸口を提供しています。

我々がちゃんとストーリーを書いていますが、いろいろな手がかりを散りばめていて、あえて複数の解釈ができるように作っています。プレイヤーの皆さんがそれぞれの「解釈の旅」に出ることを心がけていますし、皆さんが何度もプレイして、独特な考察をしてくれることを楽しみにしています。

──そのほか、日本のメディアにぜひ伝えたいことなどはありますか?

David Mervik氏:

……いえ。じつは、話したいことはあまりないんです(苦笑)。

Andreas Johnson氏:

(深いため息の後)私もないですね(苦笑)。

David Mervik氏:

特にエンディングに関して、我々はすごく力を入れましたし、素晴らしいものができたと思っています。その意味合いも、本当に心に残るものだと確信していますが、いま全部説明してしまうと、それがプレイヤーにとっての「答え」になってしまう。だから、そういった余計な情報を入れずに、皆さんがまっさらな状態で遊んでほしいんですよ。

ファンの皆さんが我々のゲームと「出会う」。つまり何も知らない状態から始めて、自分自身でREANIMALの意味に近づいていく。その体験を何よりも大切にしたいんです。

──本日はありがとうございました。

【機材協力】(五十音順・敬称略)

ASUS JAPAN株式会社(ROG Xbox Ally X、ROG Xbox Ally)

株式会社KOMODO(Steam Deck)

株式会社サイコム(Silent-Master NEO Z890)

株式会社JAPANNEXT(JN-IPS27FHDR240-N)