東京国際工科専門職大学講師の小野憲史氏は、自身のX(旧Twitter)で、FPSチーム対戦ゲームにおける「怒り感情」に関するWebアンケートの結果報告を行った。調査は2024年8月から10月にかけてに実施され、5000名を超える回答が寄せられたという。

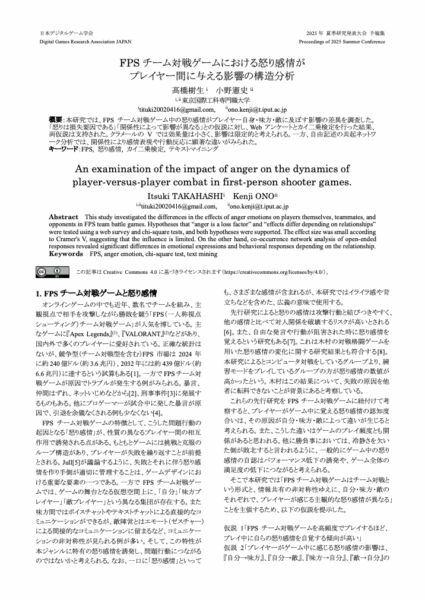

このアンケートは学生の卒業研究の一環として行われ、卒論の完成および学会発表にもつながった。発表原稿は後日J-STAGEで公開予定だが、現時点ではresearchmap上にアップロードされている。

先日(といっても1年以上前)、FPSチーム対戦ゲームがもたらすイライラの感情に関するWebアンケートを実施したところ、5000名を超える方にご回答いただきました。

— 小野憲史 (@kono3478) October 17, 2025

学生の卒業研究に大いにご協力頂き、大変ありがとうございました。…

本研究は、FPSのチーム対戦ゲームにおける「怒り感情」が、プレイヤー自身・味方・敵それぞれの関係性の中でどのように影響を及ぼすかを検証したものだ。研究チームは、プレイヤーがゲーム中にどのように怒りを自覚し、それが味方や敵の行動にどのように反映されるかを明らかにするため、「怒りは損失要因である」「関係性によって影響が異なる」という2つの仮説を設定した。

証明のために、2024年8月から10月にかけてWebアンケートを実施し、5305件の回答を収集(有効回答4918件)。アンケートではFPSチーム対戦ゲームを好むプレイヤーに限定し、プレイ頻度やゲーム中の感情変化を尋ねた。

回答者のうち週6日以上プレイする層「48.9%」と半数を占め、主なプレイタイトルはいずれも『Apex Legends』『VALORANT』などの海外製FPSが上位を占めた。

カイ二乗検定による分析の結果、プレイ頻度が高い人ほど怒りを自認する傾向が高いことが明らかになった。特に「毎日プレイする層」で怒り感情を自覚している割合が「71.3%」と有意に高く、統計的にも関連が確認された。

このことから、怒り感情の自覚はプレイ頻度に一定の関連を持つものの、効果量は小さく、他の要因の影響も示唆される。さらに、「自分」「味方」「敵」間の関係性ごとに怒りの影響を比較したFriedman検定では、(χ²(3)=2036.3, p<.01, W=0.228)と有意差が認められた(中程度の効果量)。

プレイヤーが「怒りが最も影響を与える」と考えるのは「自分→味方の関係」であり、反対に「味方→自分」の影響は低く見積もられていることが分かった。残差分析でも、毎日プレイする層で「味方からの影響はない」と回答する割合が有意に高く(標準化残差+2.92)、この傾向が特にコア層に顕著であることが示された。

全体として、プレイヤーは自分の怒りが味方に与える悪影響を強く認識している一方、味方の怒りによる悪影響は軽視しがちであることが統計的に確認された。研究チームはこの結果を「認識の非対称性」と捉え、チーム内のストレス内在化やコミュニケーション断絶を引き起こす要因になりうると考察している。

なお、小野氏は今回の発表原稿は論文ではなく学会発表資料であるとし、今後も同テーマに関する調査研究を継続していく意向を示している。