プレイヤーのゲーム体験をより盛り上げてくれるものが“ゲーム音楽”です。

もともとは場面を効果的にアピールするための演出方法のひとつとして付けられたものでしたが、1980年代半ばから音楽のジャンルのひとつとして確立したと言われています。

エニックス(現スクウェア・エニックス)から1986年に発売された『ドラゴンクエスト』や1987年にスクウェアから発売された『ファイナルファンタジー』(以下、『FF』)【※】。そして任天堂から1985年に『スーパーマリオブラザーズ』が登場するなど、現在もシリーズが続く作品とともに名曲の数々がつぎつぎと世に現れた時代でした。

(画像はファイナルファンタジー | Wii U | 任天堂 より)

いまにして思えば、「初めて聴いたインストゥルメンタルがゲーム音楽だった」という方もきっと多いのではないでしょうか。筆者もそのひとりです。そのようにゲーム音楽は、黎明期から今日に至るまで、プレイヤーの淡い思い出に刻まれる、シンプルながらも表情豊かなサウンドをたくさん生み出してきました。

そんなゲーム音楽という文化の発展に多大な貢献をし、牽引してきた音楽家のひとりが、『FF』の数々の楽曲の産みの親、植松伸夫氏です。

『FF』を彩る『ファイナルファンタジーのメインテーマ』や『プレリュード』など数々の名曲は、ゲーマーなら誰もが耳にしたことがあり、いまなお強く心に刻まれていることでしょう。植松氏の作った楽曲は、ゲーム音楽という枠を越え、世界中の人々から愛され続けています。

※ファイナルファンタジー

1987年にスクウェア(当時)よりファミコン用として発売された1作目以降、総タイトルで1億3500万本以上を売り上げる和製RPGの金字塔。ナンバリングによって物語のテーマは異なるが、映画のように壮大な世界が描かれることが特徴。発売30周年を迎えた2017年2月15日時点では87タイトルが発表されており、「最もタイトル数の多いRPGシリーズ」(The most prolific RPG series)として、ギネス世界記録に認定された。

植松氏は1986年にスクウェア(現スクウェア・エニックス)に入社。『FF』シリーズや『サ・ガ』シリーズ、約30作以上の同社の音楽を手掛け、2004年に独立。以降も作曲家としてゲームやアニメなどに曲を提供する一方で、『FF』をテーマにした国内外のコンサートなどを数多く開催してきました。

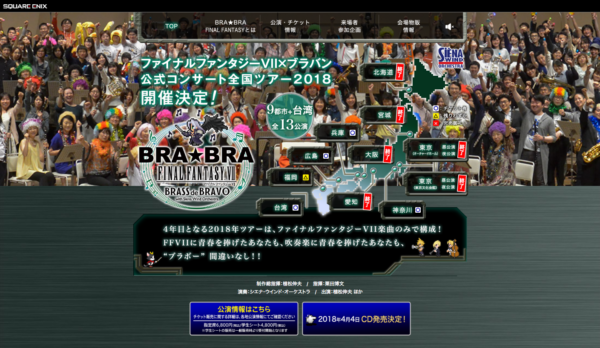

そして現在、4年目となるコンサートツアー“BRA★BRA FINAL FANTASY VII BRASS de BRAVO with Siena Wind Orchestra”(以下BRA★BRA)が公演中です。

このコンサートは“吹奏楽”で楽曲を披露。アタック感の強い金管楽器が奏でる旋律はゲーム音楽に非常にマッチしているといえます。指揮者は栗田博文氏、演奏はシエナ・ウインド・オーケストラです。今年の公演では、『FF』シリーズの中でもとりわけ人気の高い『FFVII』をフィーチャーしています。

(画像はBRA★BRA FINAL FANTASY VII BRASS de BRAVO 【CD】 | SQUARE ENIXより)

この“BRA★BRA”では『FF』の楽曲を吹奏楽による演奏で聴けるだけではなく、来場者とメンバーが一緒に演奏できる“観客参加型”企画があったり、演奏後に「ブラボー!」と叫ぶ人がいたり……と、観客が自由にコンサートを楽しむことができます。

このスタイルは、“BRA★BRA”を主宰している植松氏のゲーム音楽や音楽そのものについての考えが大きく反映されているようです。

大阪公演大盛り上がりで終了!ありがとうございました!!

— BRA★BRA FF公式 (@brabraff) April 29, 2018

次は仙台の皆さんのブラボーお待ちしてます!#BBFF pic.twitter.com/H5VYPPpJym

というのも、2018年4月14日に東京・Bunkamura オーチャードホールでの大盛況の公演後、メディア向けの合同取材のときに、「吹奏楽という形式でコンサートを開催する理由」を訊かれた植松氏が、「ゲーム音楽はオーケストラという名前に乗っかってゲーム音楽の地位を高めようとした時期があった。そうじゃなくて、ゲーム音楽のコンサートなんだからゲーム音楽なりの面白い存在意義があってもいいんじゃないかなって」といった趣旨の話をされていたのです。

その言葉が強く心に残った筆者は、数々の名曲を生んだ植松氏がゲーム音楽について考えること、なお新しい挑戦を続ける原動力は何かをいま訊いてみたいと思いました。

幸運にもこの公演の数日後、インタビューの機会に恵まれたので、「ならば」と植松氏の音楽的な道のりを振り返っていただきながら、楽曲制作にまつわる話、さらには「どうやったら植松氏になれるのか」なんて質問にまで、たっぷり答えていただきました。

聞き手/逆井マリ、小山太輔

文/逆井マリ

インタビュー写真/武田真由子

構成/かなぺん

コードを間違えていてもいいから、胸に訴えかけるメロディを作りたい

──4月14日からスタートした『BRA★BRA』の公演初日、夜の部を聴きました。

公演後に催された会見で、オーケストラではなく“吹奏楽のコンサート”であることについて、「ゲーム音楽をオーケストラでやるというのは高尚な感じがするんです。ゲーム音楽はオーケストラという名前に乗っかってその地位を高めようとした時期があった」とお話されていたことが、心に残りました。

その意図をもう少し具体的にお伺いできますでしょうか。

植松伸夫(以下、植松)氏:

僕があのとき言いたかったのは……小さなころから音楽や楽器を学んで、ちゃんと何十年も訓練を積んだ人が集まったオーケストラの力をちょっと拝借して、ゲーム音楽に箔のようなものをつけるよりかは「ゲーム音楽のコンサートって単純に楽しいよね」というものを伝えたかったんです。

たとえば『FF』の音楽がブラームス【※1】に勝てるわけないんですよ。音楽の力、歴史、説得力では勝てない。

ブラームスをいつも演奏してもらっている人に演奏してもらうことで、「ゲーム音楽ってスゴいんだぜ? ファミコンの時代とは違うんだぜ?」といった感じに若い作曲家が思ってしまったとしたら、この先ゲーム音楽って発展していかないでしょ? 僕はそれがいちばん怖いんだよね。

もちろん、すぎやまこういち先生【※2】は別格ですよ。ゲーム音楽のパイオニアですから。

以前、すぎやま先生に「音楽ってどうやって勉強したんですか?」と訊ねたら、「音大と芸大の入試問題を全部解いていった」と言われたんですよ。「さすが東大出身の人は違うなあ」と思いました(笑)。

※1 ヨハネス・ブラームス

バッハ、ベートーヴェンと並び、ドイツ音楽の3大Bと称される、19世紀のドイツの音楽家。ロマン派音楽に分類されるが、古典主義的な傾向も強い。代表曲は『ハンガリー舞曲第5番』、『交響曲第1番』、『愛のワルツ』など。

※2 すぎやまこういち

1931年生まれの作曲家、編曲家、指揮者。東京大学教育学部教育心理学科卒業。フジテレビのディレクター業と並行して作曲家として活動。退社後は音楽活動に専念。ザ・タイガースやザ・ピーナッツをはじめ数々のアーティストに曲を提供。1980年代半ばからは『ドラゴンクエスト』シリーズの音楽を手がけ、同シリーズの大ヒットの一翼を担う。日本作編曲家協会(JCAA)常任理事、日本音楽著作権協会(JASRAC)評議員、日本カジノ学会理事、日本バックギャモン協会名誉会長、喫煙文化研究会代表などとしての顔も持つ。

──でも、仮にあと200年経ったら、もしかするとブラームスも植松さんも並行して語られる日がくる可能性もあるのでは?

植松氏:

それはないですよ(笑)。僕はメロディ書きなので、ブラームスのような作曲家然として構築していく音楽を作ってない。

僕は井上陽水さんのような綺麗なメロディが書けたらいいなあと思ったりしています。ほかにも松任谷由実さんの音楽も中高生のころからよく聴いていて、いまだにクルマの中で聴いたりするんですが、そこには心を動かされる感動があるわけです。

ブラームスもチャイコフスキーも感動はあるわけですよ。だから……そういう感動を与えてくれるという意味では、ゲーム音楽も同じかもしれませんが、いざ音を12音階の中から紡いでいくという立場になったとき……ブラームス、ベートーヴェンの凄まじさたるや。「いやいや、俺とは全然違うぞ、これは」って感じです(笑)。

(画像はBRA★BRA FINAL FANTASY BRASS de BRAVO 2018 with Siena Wind Orchestra | SQUARE より)

それよりは僕はコードを間違えていてもいいから、胸に訴えかけるメロディを作りたいという思いなんです。ですので、自分では作曲家というより、メロディメーカー、メロディライターだと思っていますね。そこに誇りを持ってるところもあります。

──確かに口ずさみたくなるような、美しいメロディは植松さんの曲の特徴だと思います。

キッカケはオープンリールとドーナツ盤

──そうした植松さんの音楽の歴史は、小学4年生のときに、地元高知にやってきたウィーン少年合唱団【※】を聴いたことから始まったそうですね。

「歌声に感動して涙を流した」といった話をさまざまな取材で語られていますが、音楽で「胸に訴えかけたい」、「感動させたい」といった思いはそういうところから始まっているんでしょうか?

植松氏:

そうですね。音楽を聴いて胸を動かされたことってそれまでなかったので、「これは何か面白いものだぞ」と感じたんでしょう。同時に、僕らの時代はラジオでフォークソングや洋楽のヒットポップスみたいなものが流れていて、「音楽ってこんなわくわくするような楽しみを与えてくれるんだ」って思ったんですよ。

ウィーン少年合唱団みたいな綺麗な旋律に惹かれる一方で、ロックやポップスのようにワクワクさせられるような音楽を知って。このふたつを知ったとき、「自分もやってみたい、この世界に参加してみたい」と思ったんです。

※ウィーン少年合唱団

1498年に神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世が、宮廷礼拝堂少年聖歌隊として創設した少年合唱団。全寮制学校という私立の合唱団で、声変わりや14歳のギムナジウム卒業とともに退団する。「天使の歌声」と称されている。

──「作り手になりたい」と自覚したのはいつくらいでしたか。

植松氏:

小学校の6年生くらいですかねぇ。音楽屋さんになりたいと思い始めたのは中1くらいかな。

──なるほど。世の中には “植松さんのようになりたい人たち”もたくさんいると思います。そういうところから始まるんですね。

植松氏:

え、俺になりたい!? そんな人いるの? やめたほうがいいよ(笑)。

──たくさんいると思います(笑)。だから植松さんがどういった音楽を聴いてきたのか、もう少し掘り下げさせてください。

ウィーン少年合唱団以前に、音に興味を持ったキッカケがあったと思いますが、それはなんだったのでしょうか。

植松氏:

音自体に最初に興味を持ったのは……親父が学校の先生で、学校からテープレコーダーを持ってきたんですよ。英語の授業に使うような小さいオープンリール【※】。それを使ってみて、自分の声を録音して再生できたことが物凄く嬉しかった。

当時、『ころっけらいおん』【※】という4コマ漫画が雑誌に載っていて、“その吹き出しを読んで、自分で聴く”みたいな経験が楽しかった。音遊びの最初ですね。音そのものに興味があったんです。

※ころっけらいおん

絵本『11ぴきのねこ』シリーズなどで知られる作家・馬場 のぼるが1960年代に執筆していた4コマ漫画。コロッケしか食べないちょっと変わったライオンが主人公。現在は2011年に発売した『馬場のぼる こどもまんが集』で読める。

──お父様がきっかけだったのですね。そもそも音楽に親しみのあるご一家だったのですか?

植松氏:

いえ、姉がピアノを習っていたくらいですよ。うちの親父は7人兄弟なので、その兄弟の誰かが昔弾いていたギターを祖父の家に置いていたりしていて。そういうものに触れていましたね。親父もおふくろも一切音楽に関係ないです。

当時は、家庭に大百科事典を全巻揃えるようなブームがあってね、我が家もそれでした。同様に両親は、聴きもしないのに応接間にクラシック全集を置いていたんです。立派なものではなかったんですけど、ドーナツ盤【※】のクラシック全集みたいなものがあって。

※ドーナツ盤

1分間に45回転するシングルレコード盤のこと。中央がくりぬかれた形状からドーナツ盤と呼ばれている。

ベートーヴェンとかモーツァルトとかチャイコフスキーとか……いろいろあったな。ヨハン・シュトラウスI世の『ラデツキー行進曲』とか。親が見栄を張って買ったクラシックっぽいレコードがたくさんあって、それらに針を落とすと音が鳴るのが嬉しくってしかたなかった。

でもたまたま自宅にあったからクラシック音楽を聴いていたってだけで、そこに歌謡曲があったら歌謡曲をガンガン聴いていたかもしれない(笑)。だから、何かを追いかけて聴いた記憶はそこまでないんです。……あ、でもチャイコフスキー【※】はどっぷり聴いたかな。

(画像はWikipediaより)

──名だたる作曲家たちの中でチャイコフスキーに惹かれたのはどうしてでしょう?

植松氏:

チャイコフスキーは圧倒的にメロディがキレイで解りやすいんですよ。

学校で聴かされるクラシックって、先ほどの『ラデツキー行進曲』やワルトトイフェルの『スケーターズ・ワルツ』、ショパンの『子犬のワルツ』、それからチャイコフスキーの『スラブ行進曲』にしても、短いから、聴いていて楽しいでしょ。

ところが交響曲は長いんだよね。4楽章聴いたら30分ぐらいかかっちゃうから、僕は交響曲には手を出さなかったんです。

でも、大学生になったとき、音楽好きの人々が「チャイコフスキーの6番【※】がいい」と言うから聴いてみようと思って。

※チャイコフスキーの6番

『交響曲第6番ロ短調 作品74』のこと。ピョートル・チャイコフスキーが作曲した6番目の番号つき交響曲であり最後の大作、19世紀後半の代表的交響曲のひとつとして高く評価されている。『悲愴』という副題で知られている。

(音源はWikipediaより)

──それで聴いたと。植松さんは「チャイコフスキーの6番」のどんなところに魅力を感じましたか?

植松氏:

この曲は『悲愴』ってサブタイトルがついてるくらいだから……盛り上がらないんだ(笑)。でもね、ずっと聴いていたら、心で解った瞬間があったんですね。

僕は、その人にとって馴染む音楽っていうのは、その音楽をどれくらい耳にしたかが大事だと思っているんです。1回聴いた音楽よりも200回聴いた音楽のほうが好きになるに決まってるんですよ。だからチャイコフスキーも解るまで聴いてやろうと思って。学校の行き帰りもウォークマンで聴き続けて、ある日突然解ったわけです。

「クラシックの作曲家ってこんなことをやっているんだ」と解ると、あとは楽。苦手意識のあった交響曲が、どんどん聴けるようになりました。

理解しようとか難しいことを考えなくても、何回も聴いているうちに馴染んでくるんですよ。

そこからはいろいろな音楽に触れましたね。ジャズでも民族音楽でも聴いていくうちに、なんでも面白くなるんです。要するに音楽って、「面白いか面白くないか」じゃなくて、「自分が面白がるかどうか」にすぎないんだなって気づいた。

それを好きになろうと思えば、どんな音楽でも好きになれるんですよ。積極的にその音楽の美味しいところを掘り出そうとすれば、ストリートミュージシャンの音楽の中にも面白味はあると思う。

これまでインタビューなどで何度も言っているんですが、僕は作曲や楽器を演奏することは苦手ですけど、聴くことにかけては天才だと思っています。音楽を楽しむ天才(笑)。

──たとえばどんな音楽をどういう風に楽しむのでしょう?

植松氏:

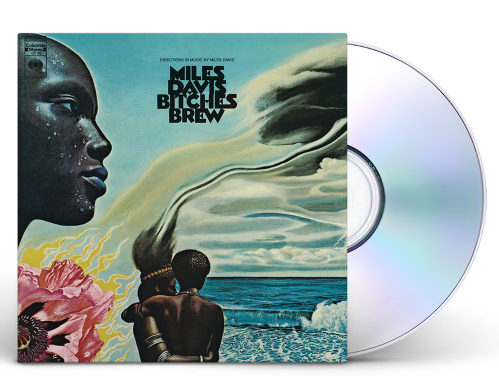

たとえば先ほどのジャズで言えば、マイルスの『ビッチェズ・ブリュー』【※】という革命的な2枚組のレコードがあるんです。皆さんがジャズと聞いて思い浮かぶようなブルーノート系ではないんですが、それがちっとも解らない(笑)。

(画像はShop the Miles Davis Store Official Storeより)

じつは『ビッチェズ・ブリュー』に関してはいまだに2枚通して聴けないんです。でも何度か聴いているうちに「美味しい」と思えるところが少しずつ出てきた。いまだに腑に落ちてないところもあるんですけど(笑)。

──そうした“音楽を聴く”姿勢から、具体的にどういう流れで“作曲”に興味が移ったのでしょうか。

植松氏:

そうなんだよね。ウィーン少年合唱団や、洋楽のヒットポップスやロックが始まりになったとは言え、楽器が弾けない。そこから楽器をいじるようになって、作曲するまでが大変だったな。

──ピアノはどのように?

植松氏:

ピアノはね、小学生のころ、「こう弾かなければいけない」みたいな決まりを考えずにいじり始めた。

チューリップ【※1】とか弾いていたかな。ビートルズやエルトン・ジョン【※2】も好きだったけど、エルトン・ジョンの曲は難しかったから。

ビートルズの『レット・イット・ビー』とか『ヘイ・ジュード』とか……コードを4分打ちで弾けるものですかね。で、「あ、このコードを崩して順番に弾けばアルペジオ【※3】になるのか」と発見していった。

※2 ビートルズやエルトン・ジョン……ビートルズは1960年~1970年代に活躍したイギリス出身のロックバンド。エルトン・ジョンは1969年にデビューしたイギリスのミュージシャン。後者は2018年9月からの世界ツアーをもって引退することが発表されている。

(画像は左:ビートルズ・フォー・セール – ザ・ビートルズ 、右:Elton John – Official Store より)

※1 チューリップ

1972年に『魔法の黄色い靴』でデビューした、フォークソングとニューミュージックをつなぐグループ。財津和夫を軸に、プロコル・ハルム『青い影』に影響を受けた『青春の影』、最大のヒット曲となった『心の旅』などに始まり、『サボテンの花』、『虹とスニーカーの頃』など数々のヒット曲を放つ。

※3 アルペジオ……ピアノ、ギター、ハープなどで用いられる、和音をばらして一音一音弾いていく演奏方法。コードを抑えた状態で弦を一本ずつ弾くこと全般を表すこともある。

──それってアルペジオをみずから編み出したってことですよね?

植松氏:

そう言われてみたら確かに(笑)。ギターは基本的にアルペジオで弾くじゃないですか。ピアノでもアルペジオになるんだと気づいたんだね(笑)。DマイナーってDとFとAを押さえればいいんだ……とか、そういう風にコードを覚えていった。

それが中学生ぐらいだったかな。そこで僕の楽器のテクニックは終わっています(笑)。

|

音楽の道を志した中高生時代──「誰よりも音楽を知る」ことに熱意を注いだ日々

──中学校時代に、すでに幅広いジャンルの音楽に触れられていたんですね。学校が終わると自宅でピアノなどを弾いていたのですか?

植松氏:

中学校では剣道部に入っていてね。部活が終わったら、高知市内にあった川村レコードというお店に行っていたんですよ。そこで働いていたシラヤマさんにみっちりロックを教わってから、自宅に戻って弾いていました。

──おお、師匠がいたんですか?

植松氏:

そうそう(笑)。10歳くらい年上のシラヤマさんに、当時の新しい音楽をいっぱい教えてもらっていましたね。ロキシー・ミュージック【※】とかは日本盤が出る前に聴いてましたもんね。

「これからはこれだよ」ってシラヤマさんは言ってたんだけど……当時の僕は、ロキシーがここまで世界的に流行るとはとても思えなかったので、いまにしてみれば「高知の田舎町で断言したシラヤマさんがスゴい!」と思います(笑)。

※ロキシー・ミュージック

イギリスの元祖グラムロック・グループ。1971年に結成。ブライアン・フェリー、アンディ・マッケイ、ブライアン・イーノらで1971年に結成、1972年にフィル・マンザネラが加入し、同年シングル「ヴァージニア・プレイン」でデビュー。デビュー時、植松氏は12歳。

──シラヤマさんとの交流は続いたんですか?

植松氏:

大学生のときにお店に寄ったらシラヤマさんがまだいらっしゃって。「将来、音楽を仕事にしたい」という話をしたこともありました。そうしたら「お前のレコードが出たらウチでバンバン売ってやるよ」と言ってくださって。僕が音楽屋さんになったころには、すでにレコード文化はなくなっていたので……レコードは出なかったけどね(笑)。

シラヤマさんとは、それが最後です。

僕がハタチとかそれくらいだから……40年近く前ですもんね。下の名前まで覚えておくんだったな。シラヤマさんにとって僕は「よく来るボウズ」くらいの認識だったんだろうなあと思いますね。

──シラヤマさんに教えてもらった音楽を聴いていた時代に、植松さんはどんなことを考えられていたんでしょうか。

植松氏:

当時から何となく音楽屋さんになろうと思っていて……。でも、そこからピアノをやったところで、幼少期から始めている人に勝てるわけがない。じゃあ、差別化を図るにはどうしたらいいのかな……と考え、僕は誰よりも音楽を知ろうと思ったんです。

ラジカセでFMを聴いて知らない曲が掛かったらレコーディングボタンをすぐ押して。そういうテープばかりが溜まっていって、それを何度も聴いていくうちに面白くなっていく。

ほかにも、自分が決めたオリジナルのヒットチャートを作ったりしていましたよ。先日、そのヒットチャートをまとめたものが出てきてねえ。毎日20位~30位までつけていたんですよ(笑)。

集計して、月ごとや年ごとのランクにしたり。寝ないで深夜放送を聴いて毎晩つけていました。「ローリング・ストーンズだったら、俺ならこの曲をシングルカットにするのに!」と妄想チャートを作っていました。

──そこで絶対的に君臨していた曲はあったりするんですか。

植松氏:

いや、ないですね。「この人の曲は絶対1位に!」とかはなかった。まあそんなことをやっていても得にはならないんですけどね(笑)。そんなことをやってたから成績が落ちちゃった。

でも勉強はそこまでしなかったけど、それなりの進学校には受かったから、勉強は普通にやっていたらなんとかなったんじゃないかなあ(笑)。

──本当に音楽漬けの日々だったんですね。

植松氏:

学校では引き出しの中にラジカセを入れて、イヤホンを服の中に通して袖から出して聴いていた(笑)。それくらい音楽漬けだった。大げさな言いかたをしているんじゃなくて、本当にいろいろな音楽を知りたかったんです。

ずっと聴いていましたね。歌謡曲やフォークは僕が日本人だから、すぐ耳に馴染んで来るようになるけれど、民族音楽なんかはそもそも血が違うんで、かなり聴き込まないと民族音楽って作れないなあと感じました。

──そういえば、ご自宅の地下に民族楽器のコレクションをされていましたね。

植松氏:

そうそう。あまり使っていないんですけどね(笑)。ほとんど弾けないものばっかりだし。

若いころは、お金がなくて楽器を全然買えなかった。スクウェアの社員になったら定収入があるじゃないですか。それから買い揃えたものばかりなんで。サラリーマンになってからは何かあるたびに、楽器を買いましたね。

憧れの『シェルブールの雨傘』と、血肉となった『タルカス』

──ほかに青春時代に傾倒された音楽はありますか?

植松氏:

中学高校くらいは、ほかだと「映画音楽をやりたいなあ」って思っていましたね。姉が『女性のための映画音楽集』というレコードを持っていたんです。映画『男と女』、『シシリアン』、『ロミオとジュリエット』など、いわゆる“いいメロディ”をたくさん収録しているような。

これを小学生のころから聴き始め、中高生くらいで怪獣映画を卒業して恋愛映画を観るようになると、映画そのものの面白さにハマり始めてね。「映画製作っていいな! 映画音楽もやりたい!」と思い始めたんです。

──そうした劇伴でとくに影響を受けたものなどありますか?

植松氏:

いっぱいありますね。『ロミオとジュリエット』(1968年)とか、『太陽がいっぱい』(1960年)とか。

とくに『シェルブールの雨傘』【※】(1964年)のミシェル・ルグランの音楽がすばらしかった。メインメロディーの力が凄くて、美しい、完璧なジャズのミュージカルっていうのがね……これはただの才能のある人じゃない、天才だなと。

冒頭で上空から見た傘が映って……その時点で泣いちゃって、いまだにきちんと観られない。

※『シェルブールの雨傘』

1964年に発表されたフランス映画。全編音楽のみで地の台詞が一切ない完全なミュージカル映画となっている。ミシェル・ルグランが音楽を担当した。

2年くらい前に坂口(博信)さん【※】に「『シェルブールの雨傘』みたいな作品を作りたいよね」という話をしたことがあるんです。「どんなアイデア?」と具体的なことを訊かれて、「いや、何もないんだ」と(笑)。

「あんなスゴいものを死ぬまでに作れればいいな」というだけで。すばらしすぎて目指す気にもならない、遠い遠い存在です。

※坂口博信

『FF』の産みの親として知られるゲームクリエイター、 シナリオライター、映画監督。1983年に横浜国立大学在学中にアルバイトとして電友社に入社。ソフトウェア制作部門“スクウェア”のスタッフとなり、スタッフの核として『IX』まで『FF』シリーズを手掛ける。2001年にスクウェアを退社。現在はゲーム制作会社ミストウォーカーのCEOとなり、スマートフォン、PC向けRPG『テラバトル』を運営中。

──高校時代にはプログレ【※】にも心酔されたとか。

※プログレ

プログレッシブ・ロックのこと。1960年代後半のイギリスで発祥したとされるロックジャンルのひとつ。インストとパートを重視することで、ロックを成熟させた。

植松氏:

そうそう、プログレ! いまの人はみんな信じないんですけど、当時は巷でプログレが流行っていたんですよ……本当に(笑)。

ポップ雑誌の一面を、イエス、エマーソン・レイク&パーマー、ピンク・フロイド、キング・クリムゾンが飾っていたような時代で。ピンク・フロイドの『The Dark Side of the Moon』【※】ってアルバムが、天地真理のアルバムと月間1位を争っていたくらい売れていたんですよ。

※ピンク・フロイドの『The Dark Side of the Moon』

8作目のオリジナル・アルバムとして1973年3月に英国発売。5000万枚以上を売り上げたとされ、マイケル・ジャクソンの『スリラー』に続き、世界で2番目に売れている。日本では当時オリコン2位を記録。

いまはプログレ好きっていうとマニアックな見かたをされるけど、僕らの時代はそれくらい売れていたんです。同じ年代の音楽好きは、エマーソン・レイク&パーマーの『タルカス』【※】にやられていますよ。

当時はああいう音楽がなかったですし、いまだにどこからきた発想なのかが紐解けない。

(画像はEmerson Lake and Palmerより)

『タルカス』はどこか曖昧な音楽に感じられるんですが、調に縛られていない【※】んです。だから曖昧な音楽である反面、自分の解釈で飛躍できる。作曲家が自由に調から解放されているんです。

※調に縛られていない

音楽における“調”とは、伝統的な西洋音楽において、調整されている音の組織のこと。メロディや和音が中心音と関連付けられている。全音階から長調と短調のふたつの調が存在する。“調に縛られていない”とはそれらの決まりが見られないということ。

──『タルカス』は冒頭がなんだか“ゲーム音楽”っぽいようにも聴こえます。植松さんの音楽形成にも影響は大きかったのでしょうか?

植松氏:

僕の「楽典【※】に縛られないで自分が気持ちのいいところにいけばいいんだ」という考えは、まさに『タルカス』の影響ですね。

楽典縛りで考えると、僕の音楽なんか行っちゃいけない進行とかいっぱいあるからね。でも、何百年と続いたクラシック音楽の楽典から離れた音楽が『タルカス』から始まったと思えば、ゲーム音楽における僕のやりかたもありなのかなと思うわけです。

※楽典

西洋音楽の譜についての基礎的な音楽理論の教科書。音楽のさまざまな仕組みを学ぶために用いられる。

とはいえ、高尚な音楽界には認められにくい音楽だとは思います。

僕のバトル曲なんて「半音でぶつかってるじゃん」というところがいろいろとありますから。「この和音にいくならドミナント・セブンス(コード)を入れたほうがいいんじゃないの?」というような解釈はいっぱいできると思いますね。

──そこには植松さんの「気持ちよさが優先」というか、「ここに落ち着くべきだろう」という考えかたが反映されているわけですね。

植松氏:

うん。要するに、スムーズじゃなく変なワケですよ。少し難しい問題なんですけど……個性を押し出そうとすると、楽典には縛られないほうがいい。でも個性を出してしまうと、洗練されていないから認められにくい。

本当に凄い作曲家は楽典を理解したうえで、スムーズに個性を打ち出すことができるんですね。僕のやりかたは楽典を知らず個性的なことをやろうとしているだけなので、褒められた話ではないんです。

──でも、そのフックが“植松さんならではの音楽”として受け入れられているわけで……。

植松氏:

いやあ……それはバトル曲の対角線上で『ザナルカンドにて』【※】などを作っているから、みんな騙されているだけですよ(笑)。

※『ザナルカンドにて』

『FFX』のオープニングナンバー。植松氏がフルート奏者・瀬尾和紀氏のリサイタルに提供する際の候補曲だったそうだが、「悲しすぎる」ため不採用になったという逸話がある。『FFX』の物語を象徴する、美しく切ない曲。