|

多くのゲームには他のメディアと同等といえる程に、多彩なキャラクターが登場する。ゲームにとってキャラクターとは自分の分身であり、自分の存在を脅かす敵であり、頼もしい味方でもある。

では、そんなゲームキャラクターとは、どんな存在なのか。

なかなかに深淵な問いかけをしているように思われるかもしれないが、答えはシンプルだ。結論から言えば、ゲームキャラクターとは特定の「機能」を有した「機能体」のことである。ゲームにおいて、キャラクターをそのゲームのキャラクターたらしめているものは、その有する「機能」である。

(画像は今日のスーパーマリオメーカー キャラマリオ紹介 その1 「最初から使える」編より)

この事実を端的に示している例として、去年発売された『スーパーマリオメーカー』を挙げたい。このゲームでは特定の条件を達成することで、様々な種類の「キャラマリオ」が取得でき、主人公キャラクターを変更することができる。だが、主人公が様々な形に変身できるのだから、それに応じてゲーム内容が変化するのかと言えば、別にそんなことはない。このゲームではどれだけキャラクターの「見た目」が変わったとしても、「機能」には変化が起きていないからだ。

ではマリオの「機能」に変化が起きるとどうなるか?――その一つの解答は「ルイージ」だろう。

(画像は任天堂の公式サイトより)

マリオとルイージの違いを考える上で、ある程度ゲームに詳しい人ならば、「ジャンプ力の違い」(又はグリップ力の違い)を挙げるのではないだろうか。

マリオにくらべて卑屈だったり、臆病だったりという性格描写が後付け的ではあるがなされた後(主に吉田戦車のマンガ『はまり道』において)でさえも、『スーパーマリオブラザーズ2』で提示された両者の「機能性の違い」はゲームをプレイする人に非常に強い印象を残している。

それは、キャラクターの有する「機能」の違いが、それだけゲームキャラクターのアイデンティティを揺るがす重要な要素だからだろう。

内面や物語さえ不要なゲームキャラ

ゲームキャラクターにとっての「機能」の重要性を考える上で、さらに過激な事例も挙げてみたい。『Thomas Was Alone』【※】というゲームをご存知だろうか。このゲームはゲーム史上最もシンプルな見た目のキャラクターが主人公のゲームである。

(画像は『Thomas Was Alone』公式Steamより)

しかし、このあまりにシンプルな見た目のゲームが、抽象的で難解なのかと言えば、そんなことはない。むしろ明快で取っ付きやすいゲームだ。しかも、僕はこのゲームを英語版で遊び、全て英語で展開されるナレーションの多くを理解できない状態で進めたが、正直に言って、それで困るポイントはほぼなかった。当然、理解できた方が、よりこのゲームを深く楽しめたことは間違いない。しかし、キャラクターの内面描写や状況説明が一切理解できなくてもゲーム進行に支障がなかったのだ。

この事実は、ゲームというメディアの特徴を示している。

まず、なぜこのゲームが取っ付きやすいかと言えば、それはこのゲームのキャラクター達がそれぞれ非常に明快な「機能」を有しているからだ。ちょっとしたキャラクターサイズの違いですら、このゲームにおいては非常に重要な「機能」であり、それぞれのキャラクターのアイデンティティを左右する決定的な「個性」の違いになっている。

そして、このゲームではゲームキャラクターの内面や置かれている状況を叙述しているはずの「ナレーション」の存在が、ゲームをただ進める上ではなくても全く困らないという事実。それは極論を言ってしまえば、ゲームキャラクターは「機能」さえあれば成立が可能だということを示している。事実、ゲームにおいては内面、もしくは内面描写は必ずしも必要なものではなく、場合によっては余計な存在になることだって少なくはないのだ。

(画像はPS4版、ニンテンドー3DS版『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』実機映像より)

例えば、「ドラゴンクエスト」シリーズにおいて、プレイヤーキャラクターは冒険の開始から最後まで一切の言葉を発することなく、キャラクターの内面の表現を極限まで抑えている。それは、プレイヤーとキャラクターの一体感を高める上で、その描写が場合によってはゲーム内容を阻害しかねない要素だということを早い段階で理解していたからだろう。むしろドラクエでは、徹底した内面性の排除こそが受け手(プレイヤー)の感情移入を促進するという側面さえある。

この側面は、自らが「能動的に物語に参加するメディア」であるゲームだからこそ、最も強く発揮されるものだ。映画などの物語メディアであれば、多くの人が共感しやすかったり、好ましいと思える内面や見た目のキャラクターを用意したりすることで感情移入を促すところだが、それとは全く違うやり方で感情移入が出来てしまう。ここにゲームというメディアの面白さがあると思う。

もちろん、その一方で、ゲームにだって既存メディアと同様の内面性を持ったキャラクターは多数登場している。言うまでもなく、「ドラゴンクエスト」シリーズと対をなす存在である「ファイナルファンタジー」シリーズは、そういう内面性を持ったキャラクターを多く登場させ、広い支持を集めてきた。

だから――これはどちらが正解という問題ではない。むしろ既存の基準では評価しにくいキャラクターこそが、ゲームというメディアには適しているという、「新しい評価軸」の誕生として捉えるべき問題なのだと思う。

映画や小説にもある「機能主義」なストーリー

さて、ここからが今回の本題である。

このような「機能主義」とも呼べるキャラクターの捉え方は、ゲーム独自のものではない。たとえばミステリー小説における「探偵」というキャラクターは物語世界において、謎解きという「機能性」を発揮することに主眼が置かれたキャラクターと言えるだろうし、「探偵」がしばしば殺人事件に遭遇する「洋館」などは、「探偵」にとって絶好の機会を提供してくれる環境だ。

「機能」は、ゲーム以外のメディアに登場するキャラクターを考える上でも有効な観点である。謎解きや犯人探しに主眼が置かれたミステリー小説と、自ら能動的にプレイする必要があるゲームの間に共通性を感じる人は少なくないだろう。キャラクターの持つ「内面性」や「ドラマ性」に比重をおいた作品ではなく、徹底してキャラクターや環境の持つ「機能性」に重きをおく作品を見るとき、僕は「ゲーム的」映画を観ているな、という感想を持つ。

(画像は『シン・ゴジラ』予告より)

例えば、昨年の大ヒット映画『シン・ゴジラ』もまた、余計な内面性の発露や恋愛要素を極限まで排していた。ただただ移動し街を破壊するという「機能」の発揮に務める「ゴジラ」と、自分の職務という「機能」に対して徹底して忠実であることによって脅威に対応しようとする人々を描いた、非常に「機能主義的」な映画だったと思う。

そして実は、現代の映画シーンにはそんな「機能主義的」傑作が多数存在する。そこで、ここからは昨年日本で公開されたそれらの映画を紹介しつつ、「機能主義」的な物語によってこそ描かれる物語とは何かについて考えてみたい。

そこで取り上げたいのが、ホラー映画である。

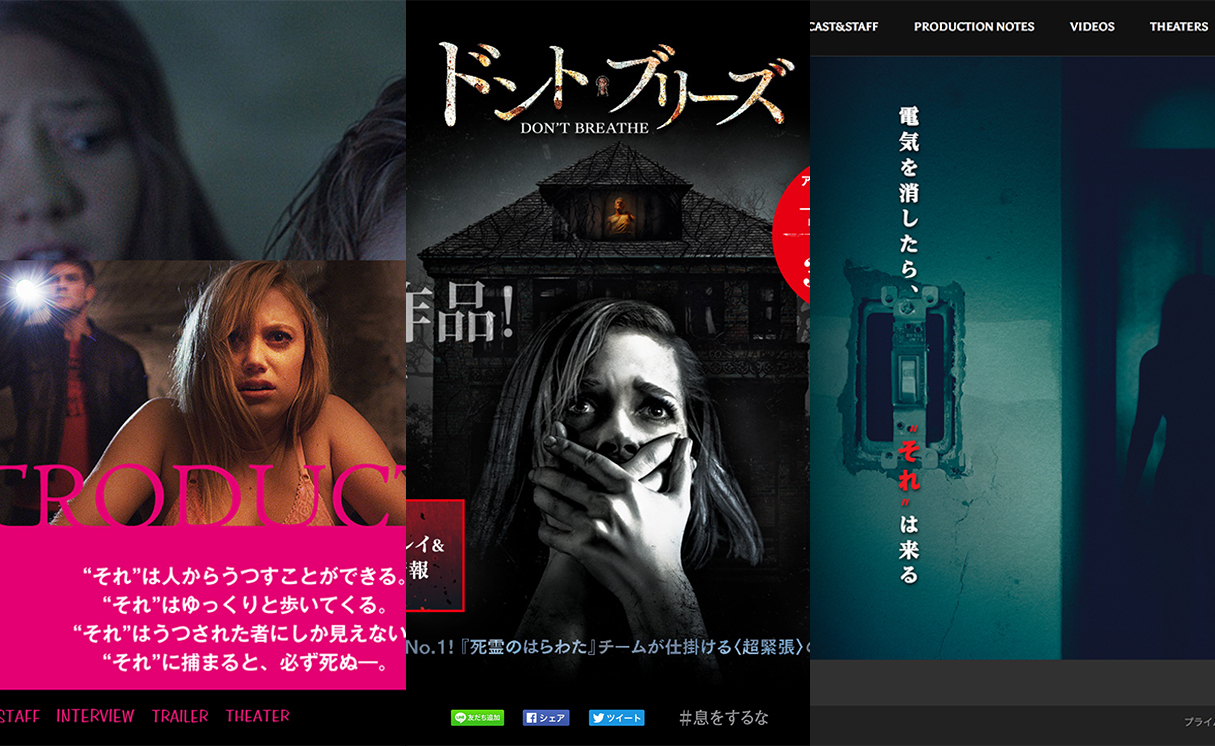

実は2016年という年は、ホラー映画が豊作の年だったが、この文章ではその中から『イット・フォローズ』、『ライト/オフ』、『ドント・ブリーズ』という3本を紹介したい。なぜなら、この3本のホラー映画は、どれも特徴的な「機能」を持った「相手」が登場するからだ。

(画像はそれぞれ公式サイトより)

『イット・フォローズ』には、常に姿形を変えながら「歩いて」迫ってくる「相手」が、『ライト/オフ』には、常に影に潜んでライトが消された瞬間に迫ってくる「相手」が、『ドント・ブリーズ』には、目が見えないものの他の感覚は異常に鋭敏であるため、ちょっとでも物音を立てた瞬間に主人公達に襲いかかってくる「相手」が、それぞれ登場する。

これら3本はいずれもホラー映画として異常に「怖い」。それは明らかに「相手」の特徴的な「機能」から来たものだが、もう一つ見逃せない要素がある。どの映画も――主人公をとりまく「環境」に、恐怖という名の「可能性」を与えているのだ。

キャラクターの機能は「環境」とセットで働く

先ほど、ゲームのキャラクターとして、その性格や内面は必須の要素ではないと書いた。しかしゲームキャラクターがゲームキャラクターとして成立するために、その内に秘めた「機能」を発揮するために必要な要素がある。

それこそが――キャラクターを取り巻く「環境」である。

例えば、「マリオ」がジャンプという「機能」を発揮出来ているのは、「マリオ」の身体にそれ搭載されているのと同時に、その機能を発揮するための「環境」、つまり踏みしめる地面と飛び越えるための段差が存在するからだ。あるいは、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』における主人公「リンク」。彼はほぼどこにでも登れる「機能」を有しているが、あのゲームが本当にどこにでも登れるゲームになっているのは、「リンク」がどこにでも登れるのと同時に、登るための崖や山という「環境」が大量に用意されているからだ。

(画像はゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 1st トレーラーより)

ゲームキャラクターとは、常にその「機能」を発揮するための「環境」を必要としている。車が走るためには道が必要なように、銃を撃つためには的が必要なように、ゲームキャラクターの有する「キャラクター機能」と環境が有する「環境機能」、その2つが出会って起きる関係性こそが「ゲーム体験」の正体である。

近年、レベルデザインという言葉がゲームを語る際に頻繁に用いられているが、僕なりの言葉で説明するならば、レベルデザインとは「環境機能」のデザインのことを指す言葉だと言えるだろう。そして既に述べたように「環境機能」もまた「キャラクター機能」がなければその真価を発揮することが出来ない。たとえ、どれだけ登ると面白くなる仕掛けを満載にした崖をデザインしたとしても、そもそもキャラクター側に「登る」という「機能」が搭載されていないのならば、その「環境機能」は無駄ということになるからだ。

よく「レベルデザインが素晴らしいゲーム」という褒め方をされていることがあるが、それは正確に言えば、『「キャラクター機能」を充分に活かしきった「環境機能」がデザインされた、両者の関係性を上手く設計出来ているゲーム』と述べるべきだろう。

イット・フォローズ、ライト/オフ、ドントブリーズ……なぜ「ゲーム的」なのか?

以上の視点を踏まえて、先の3本のホラー映画を観てみよう。

例えば『イット・フォローズ』の「相手」は、常に歩く以上の速度では追いかけてこないため、その場限りで危機を脱するのは難しいことではない。しかし、常に歩く以上の動作をしないということは、こちらを狙っているかどうかも直前になるまでわからない。そのため、映画中に出てくる歩行者の全てが「相手」かもしれないという「可能性」が発生する。これが非常に怖い。映画に出てくる群衆の全て、フレームインしてくるあらゆる人間に対して疑惑の目を注ぎ続けてしまったのは、個人的にはこの映画くらいなものである。

『ライト/オフ』では光が消えた瞬間や光が届かない影に「相手」が潜むため、あらゆる「暗い」空間には「可能性」が生じるし、ライトが点灯し、明るい状態の部屋であってもスイッチ一つで消灯した瞬間にそこは「相手」が闊歩するフィールドに転化してしまう。特に昼から夜に場面が転換したときのあらゆる場面に「可能性」が生まれる緊張感は、この映画ならではのものだろう。スイッチ一つで状況が一変してしまう構造も非常にゲーム的だ。

そして個人的に最も評価の高い『ドント・ブリーズ』には、目こそ見えないが他の感覚は異常に鋭敏で、かつ肉体的には“殺人マシーン”と言うしかない元軍人の「相手」が登場する。この映画は全編が「可能性」にまつわる映画であると言ってもいいだろう。

『イット・フォローズ』や『ライト/オフ』の「相手」が超常現象的な存在であるのに対して、『ドント・ブリーズ』の「相手」は普通の人間である。さらに目が見えないという点から考えれば、普通の人の中でも弱者に近い存在である。しかし、だからこそこの映画には「相手」が常に脅威でありながらも「倒せるのでは?」「ワンチャンあるのでは?」という「可能性」が孕まれてしまう。そして、あくまでも狭い空間で展開される分、「ここから脱出さえ出来ればどうにかなるのでは」という「可能性」すらも示唆されてくる。だからこそ、そこから突き落とされる絶望がさらに深くなっている。

そして、この映画が本当に怖いのは、その微かな可能性に賭ける主人公達と全ての可能性を失った「相手」との対比の話かと思いきや、それが根幹から崩れて全ての人間が「可能性」に賭けていた、というおぞましさなのだけど……それについてはとにかく観てほしいとしかいいようがない。

むき出しの「機能」が表現するもの

優れたゲームは明快な「機能」をキャラクターと環境に与えることでプレイヤーを刺激してくる。『ゼビウス』【※】がフィールドに何かを「隠す」ことで、その裏側にある膨大な物語を読み解く方向へと多くのプレイヤーを誘ったように。『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』で「リンク」がどこにでも登れるようになり、かつ「環境」に対して膨大な探索要素をセットすることによって、目の前に広がる全ての空間が「探索経路」として広がって本来の目的すら忘れて探索したくなってしまうように。

(画像はWii Uバーチャルコンソール版。任天堂のホームページより)

それと同様に、明快な「機能」をもったキャラクターや、それにともなう環境を有した映画もまた、見る人の想像力を自然とかき立て、映画の世界に引きずり込んでくる。ゲームと、こうした「機能主義的な」映画。この全く違うメディアで表現された両者に共通するのは、「能動性」ではないかと思う。

シンプルかつ明快な「機能」はさまざまな「可能性」への想像力を生む。そしてそこから絶えず何か一つを選択するとき、そこには一人の人間の意思決定の物語が生まれ始める。今回紹介した映画の3本ともが、怖い映画であると同時にどれも単なる娯楽作(それが悪いという訳では決してないが)という枠を超えた、まるで人生そのものと向き合ってもがき続けるような印象を受ける。それは極端かつ異常な状況設定をしているにも関わらず、そこで行う意思決定の切実さが非常に普遍的なものだからではないかと思う。

とはいえ、これらはいずれも海外においてはヒットしているし、国内においても熱心な映画好きの間では話題になって好評を得ているものの、一般的な人気を得るまでにはまだ到達してはいない。

それはもったいないことだなと個人的には思う。なぜならこれらの3本は、映画ファンのみならず、ゲームファンにも刺さる要素が非常に多いと思っているからだ。特に、特定の状況下におかれたプレイヤーの振る舞いをゲームとセットで眺めることが好きな人、つまりホラーゲームの実況動画を見るのが好きな人と非常に相性の良い作品群なのではないかと個人的には思っている。

どれも既にソフト化もされており、レンタルビデオ店などでも借りる事ができる作品ばかりだ。この文章を読んで、もし興味を持った人がいるならば、ぜひとも観ることを薦めたい。

文/hamatsu