近年「ゾンビ」の学術研究が盛んになっている。映画や美少女マンガ、現実社会のイベントまで、さまざまなカルチャーと結びついてゾンビは増殖し続けている。

もちろんゲームも例外ではない。人はなぜゾンビを、そしてゾンビゲームを楽しむのだろうか。このゾンビ現象は現代社会の何を映しているのだろうか。

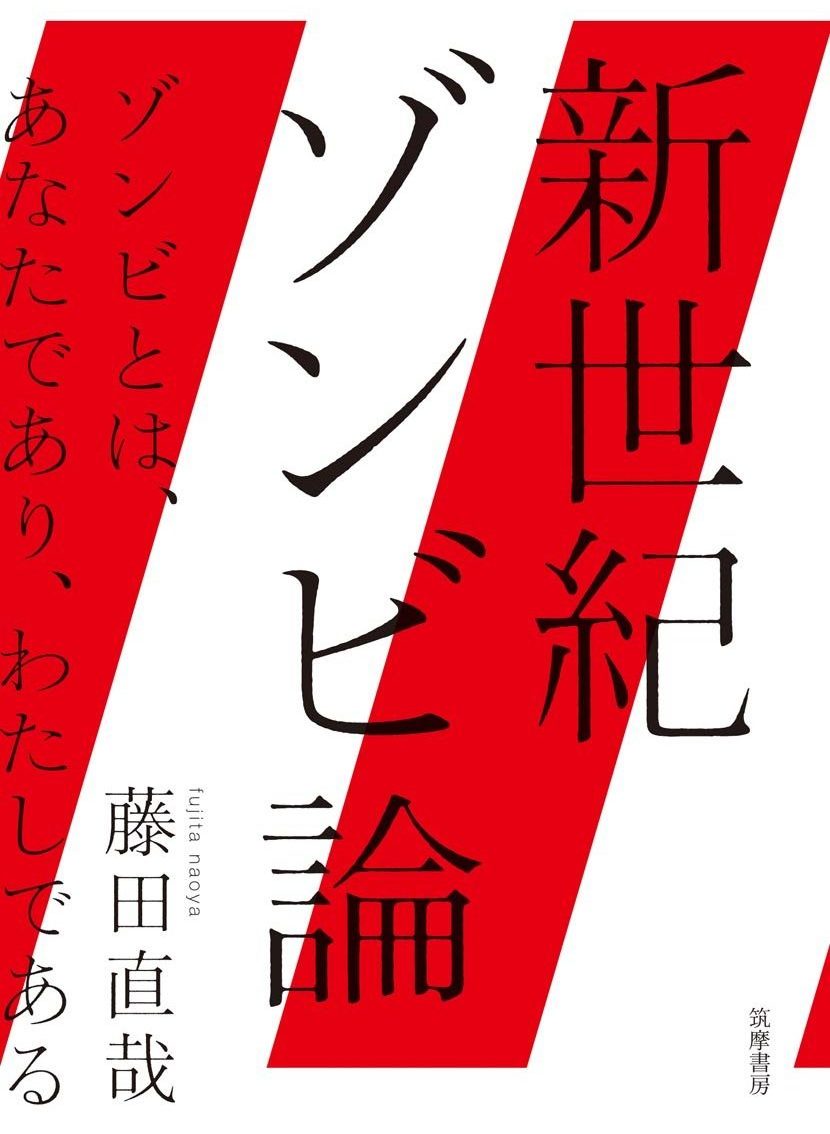

2017年3月に刊行された話題の書籍、『新世紀ゾンビ論: ゾンビとは、あなたであり、わたしである』(筑摩書房)。大衆文化におけるゾンビ現象に光を当てることで現代社会を分析しようとするこの本では、「”ゲーム”というメディアが21世紀のゾンビを繁殖させてきた」と、映画とは違うゲームという媒体におけるゾンビの姿についても触れられている。

著者は文芸評論家で、SFやアートの界隈でも活躍する藤田直哉氏(@naoya_fujita)。自身も幼少期から数え切れないほどのゲームをプレイし、今もSteamで300以上の積みゲーを抱えているほどのヘビーゲーマーだ。

そこで藤田氏に、「“ゲーム”と“ゾンビ”」という観点で語ってもらった。

ゲームにおけるゾンビはなぜ映画と違う進化を遂げたのか、なぜ人はゾンビゲームに惹きつけられるのか。そして知られざる最新のスマホゾンビ事情、今後のゾンビゲームはどのように展開していくのかなど、濃密なゾンビ論が展開されていった。

取材・文/透明ランナー

21世紀に生きる「ゾンビ」

――まず藤田さんと『新世紀ゾンビ論』の紹介をお願いします。

藤田直哉氏(以下、藤田氏):

文芸評論家の藤田直哉です。SF小説を中心にゲームや現代美術についても興味を持ち、評論や研究活動を行っています。

今年3月に刊行した『新世紀ゾンビ論』は、21世紀以降に急速に量が増え、しかも質が変わってきた「ゾンビ」という文化を明らかにしようと思って書いた本です。皆さんが思い浮かべるゾンビは、「足が遅くて、襲い掛かってきて、かじると感染し、理性はない」というようなタイプだと思います。ところが21世紀のゾンビは、「足が速い、人を襲わない場合もある、理性がある場合もある」。さらに日本では、ゾンビが美少女化するというパターンもとても多くあります。

そこで21世紀のゾンビを考えるにあたって、やはりゲームというメディアにおいてゾンビが膨大に数を増やしたことは無視できません。それどころか、ゲームのゾンビが映画や小説といったほかのメディアに参照されていったという側面も否めません。

(Photo by Getty Images)

実際、先日亡くなったばかりのジョージ・A・ロメロは、「21世紀のゾンビの流行は映画よりもゲームの影響だ」と述べているんです。

――ゾンビの流行はゲームの影響が大きいとロメロ自身が述べているわけですね。そこのところの理由をお聞きしていきたいと思います。

ゾンビゲームの歴史1:『DOOM』と『バイオハザード』

――まずは時系列的に、ゾンビゲームの大まかな歴史を追っていきたいと思います。

藤田氏:

まずゾンビゲームというジャンルを世界に広く知らしめたのが、1993年の『DOOM』【※】です。

(画像はDoom 1 (1993)より)

疑似3D空間の中敵を撃っていく、後のFPSに影響を与えたゲームです。そこで撃たれる雑魚キャラとして、ゾンビという設定が用いられたんです。AIが動かす射撃の的としてのゾンビという存在が初めて出てきた重要な機会です。「ドラクエ」でいうスライムみたいな位置付けですね。

――今でこそゾンビを撃つゲームは当たり前ですが、たしかに撃つための敵なら人間でもスライムでもゾンビでもなんでもいいわけですよね。ここでなぜゾンビが用いられたですか?

藤田氏:

この「敵の雑魚キャラとしてのゾンビ」の特徴として、まずひとつは人間っぽいということです。

スライムやクリボーのような可愛らしいキャラと違い、ゾンビは気持ち悪いので、人間っぽいものを罪悪感なく撃てるという背徳的な楽しさがやはりあるんですよね。

――確かにそういう需要はありますよね。現在世界中で大人気のドラマ『ウエストワールド』も、人間そっくりのアンドロイドを好き勝手に撃ち殺せるテーマパークが舞台ですし。

藤田氏:

そしてより重要な点として、当時のAI技術のスペックがゾンビと非常に相性がよかったんです。

|

ゲームのゾンビは映画のゾンビと違い、「AIが疑似的な物理空間の中で人型のものを動かす」という存在ですが、これがぴったりはまったんです。

――といいますと?

藤田氏:

当時のAI技術だと人間をなめらかに動かすのは大変でしたが、ゾンビだとAIの性能が低くてギクシャクした動きをしても、逆にその下手くそさがゾンビの気持ち悪さを増すことになるんです。敵キャラとしてゾンビという存在を持ってきたのがしっくりきたわけですね。これはロボットとか宇宙人という敵キャラでも同様なんですが。

――そして1996年、PlayStationで『BIOHAZARD』(以下、『バイオハザード』)が発売されます。

(画像はAmazonより)

藤田氏:

日本においても全世界的においても、やはり『バイオハザード』がゾンビゲームというジャンルを広めた嚆矢だとみて間違いないでしょう。

初期の作品は画質が非常に粗く、ドットが荒々しく出ていて、ゾンビの動きもカクカクしているんですよね。そのテクスチャーのギザギザした感じが人間じゃない感じを出しているんです。この粗さ自体がゾンビの気持ち悪さを増幅させているんです。

特に『バイオハザード』は今の3Dのように自由に動かせる空間ではなく、その動かしにくさも含めて怖いというゲームデザインになっています。違和感のある空間で、違和感のある人間を動かしつつ、そこに違和感のある動きするゾンビが現れるという、この身体感覚の三重奏が『バイオ』の面白いところだったと思います。

――当時のゲーム機のスペックが低く、敵キャラを動かすAIが十分に発達していなかったので、人間をなめらかに動かすことができないかわりに、逆にゾンビがゾンビらしい奇妙な動きを実現できたという面があるわけですね。

藤田氏:

そうなんです。ゲームの制限を逆に活かして気味の悪い動きをすることで、プレイヤーがゲーム的な想像力をかき立てられたことが、ゾンビゲームが世界中に流行った大きな理由だったと思います。

――なるほど、それこそが90年代のゲームにおけるゾンビだったというわけですね。

藤田氏:

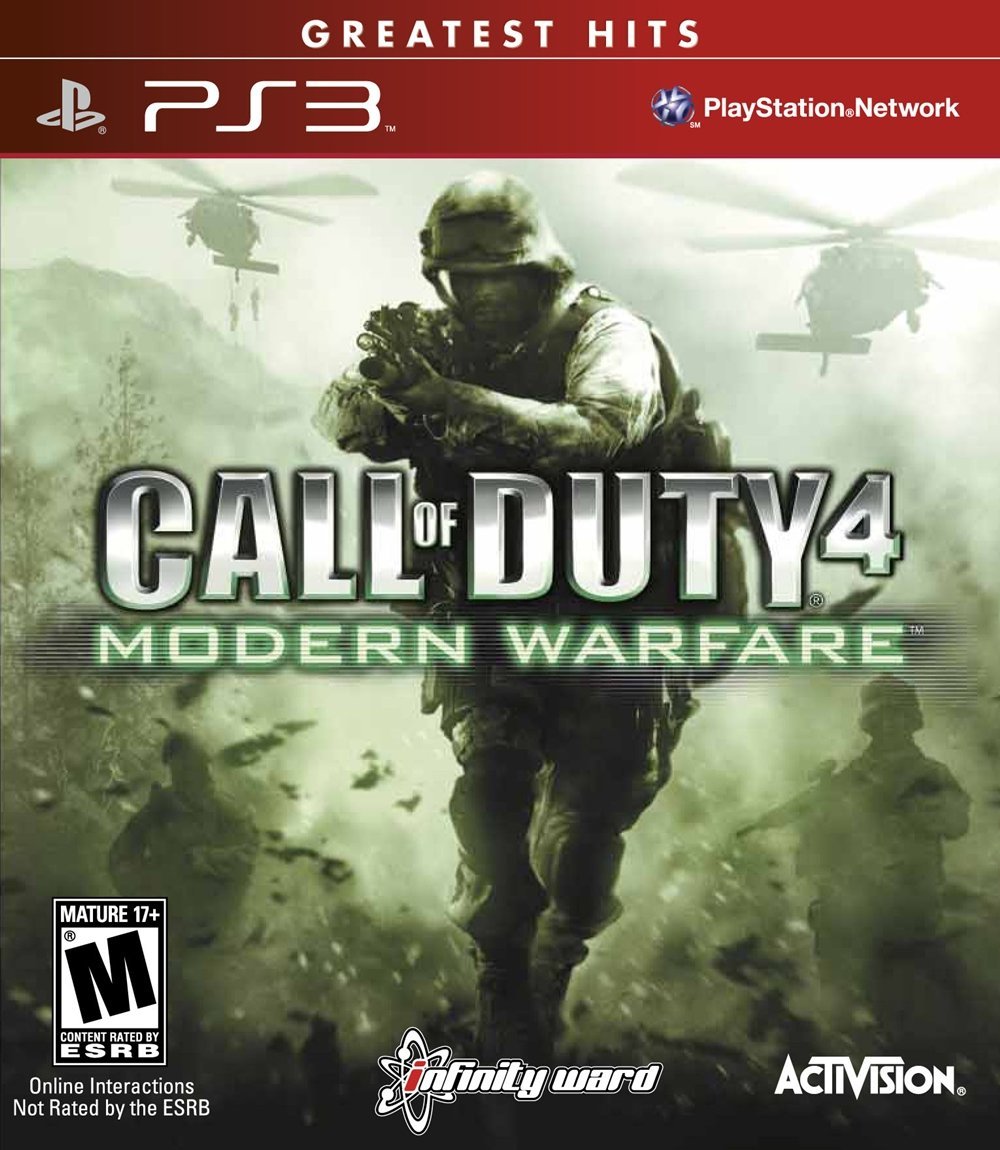

逆に21世紀のゲームはどんどんスペックが上がり、たとえば2007年に発売された『Call of Duty 4: Modern Warfare』【※】では、兵士の挙動が非常にリアルでなめらかになりました。

(画像はAmazonより)

最近は人間の役者の動きをモーションキャプチャーしてよりリアルに動かすことも可能です。そうなるとゾンビを撃つよりも、リアルに動く人間を敵にした戦争ゲームのほうが面白くなってくるわけです。

――そうなると、21世紀にはゾンビゲームがあまり作られなくなってくる……わけでもないですよね?

藤田氏:

そこが面白いところなんです。21世紀においても依然としてゾンビは人気があります。たとえば「Call of Duty」には、派生作品としてゾンビが出てくる「Call of the Dead」【※】というものが誕生するほどです。しかもこのゲームにはロメロがゾンビ役でカメオ出演しているんですよ。

(画像はCall of Duty: Black Ops Escalation – Call of the Dead [Official HD]より)

ゾンビゲームの歴史2:MODとSteamの中のゾンビ

――なぜ敵がリアルに動かせるようになったはずなのに、変わらずゾンビ的な存在はゲームに必要とされているのでしょうか?

藤田氏:

単純な心理学的な答えとしては、やっぱり、人間を撃つよりも罪悪感が少なくて済み、爽快感があるということがあると思います。

|

しかし、それ以外の方面からその謎を解き明かすためには、さらに例を挙げると分かりやすいかもしれません。

『RED DEAD REDEMPTION』【※1】には「アンデッド・ナイトメア」という、わざわざゾンビが出てくる拡張コンテンツが用意されています。リアルさが売りの戦場シミュレーションゲーム『ARMA2』【※2】にさえ、「Day Z」というゾンビが登場するMOD【※3】が作られました。先ほどの「Call of the Dead」も含め、油断してるとゾンビが出てくるんですよ(笑)。

(画像はAmazonより)

※2 ARMA2

2009年発売のWindows用軍事シミュレーションFPSゲーム 。プレイヤーはアメリカ海兵隊の一人となり、旧ソ連に属していた架空の東欧国「チェルナルース」を舞台に活躍する。

※3 MOD

modificationの略で、変更や改造の意味を持つが、ゲームの文脈で使われる場合、キャラクターやフィールド、インターフェイス、さらにはゲーム性に関与する部分などの変更用プログラムを指す。プレイヤー有志により(ときにはメーカーオフィシャルで)作成され、広く配布されていく。『DOOM』や『Quake』に端を発したとされる。メーカーによってはMODの頒布を禁止しているところも多い。

――MOD文化の中でゲームの世界観にゾンビが現れてくるということですよね。

藤田氏:

そうなんです。背景にはMOD文化という、ユーザーが自由に拡張できる文化があります。なぜMOD文化とゾンビが相性がいいかというと、MODは素人が作るものなので、完成度の高いAIが実装できないかわりに、変な動きでも楽しめるユーモアのあるキャラクターが好まれる。その条件にうってつけなのがゾンビなんです。

こうして、ありとあらゆるジャンルのゲームが「ゾンビ化」されていくとともに、Steamには大量のインディーゾンビゲームが生まれるようになるわけです。

――たとえばどんなゲームがありますか?

藤田氏:

ユニークなものでいえば『Atom Zombie Smasher』というのがあります。ゾンビが増殖しているから核兵器を落としてしまえというシミュレーションゲームです。これはちょっと敗戦国の想像力では追い付かない何かを感じましたね。

(画像はSteamより)

そして『Zombie Driver』、これは結構面白いです。車でゾンビをひたすらひき殺したり、銃で撃ち続けまくったりするというものです。

(画像はSteamより)

あとは『Containment: The Zombie Puzzler』というゾンビのパズルゲームもあります。ゾンビを押し込めてうまくはめるとゾンビが消えて先に進めるという。

(画像はSteamより)

――それ、もはやゾンビじゃなくてもいいですよね(笑)。

藤田氏:

なんでゾンビにしたのか意味がわからないですよね。もう悪ふざけで作ってるんじゃないかってくらい、ゾンビもののインディーゲームは多いんです。でもゾンビは懐が深いので、そういったゲームを「許容」するんですよ。ゾンビファンはクソゲーでもゾンビがいれば買っちゃうんでしょうね(笑)。

|

だから実験的な作品を作りたい時には、ゾンビにするととりあえず売れるんです。日本では萌えを入れれば純文学作品でもある程度売れるという話と似ているかもしれません。そういう二次創作的、実験的、インディーズ的なものを流通させるためのタグとして、ゾンビが機能している部分はあると思います。

――ゾンビには一定の固定ファンがいるということですね。

藤田氏:

そしてゾンビを愛する人たちは、いわゆるクソゲーも愛しやすい。クソゲーを愛でる態度と、ゾンビを愛でる態度って、似てるんですよ。

――それってつまり、藤田さんのことですか?(笑)

藤田氏:

まったくその通りです(笑)。

ゾンビゲームの歴史3:『Left 4 Dead』

藤田氏:

そして2008年、『Left 4 Dead』【※】というビッグタイトルが生まれます。

※Left 4 Dead

2008年に、『Counter-Strike』や『Half-Life』などを手がけたことでも有名なValve Corporationから発売されたFPSゲーム。襲い来るゾンビの群れに立ち向かう4人の「生存者」の戦いが、映画のように描かれている。いわゆる「走るゾンビ」が登場したことでも話題となった。

『Left 4 Dead』の何が画期的だったかというと、速いゾンビが大量に押し寄せてきて、それをやっつけるゲームだったことです。大量のゾンビがワーっと押し寄せてくるのを倒しながら、生き残れるか生き残れないかを味わえるというゲーム性は、『バイオハザード』のゾンビとかなり異なっています。

――映画でいうと『ドーン・オブ・ザ・デッド』【※】のゾンビですね。ロメロ的なゾンビと違う、いわゆる「走るゾンビ」。

※ドーン・オブ・ザ・デッド

2004年公開のホラー映画。ロメロ監督の『ゾンビ』(1978年)のリメイク作品にあたる(双方とも原題は“Dawn of the Dead”)。ゾンビ映画のB級イメージを払拭し、各キャラクターの人物像にも焦点が当てられ、さらに「走るゾンビ」という設定が加えられたことで、話題となった。

藤田氏:

ゾンビファンはいまだにゾンビは走る派か走らない派かで延々と議論を戦わせているところですね(笑)。走るゾンビがゲームで生まれた背景には、もちろん素早いゾンビを大量に動かせるようになるというスペックの進化があります。

――スペックの進化によってゲーム性が根本から変わってくるわけですね。

藤田氏:

まさにその通りです。そしてこれはValve社の人が『Portal』【※】に関するインタビューで言っていたことですが、彼らはプレイヤーの「時間への意識」を綿密に計算してゲームを作っているんです。

|

どういうことかというと、21世紀のゲーム制作現場では反射神経を重視してスピードを速くし、考える余裕をなくすことが重視され、それによってプレイヤーはよりゲームに没入させられるし、より臨場感が増すんだそうです。

※Portal

2007年リリースされた、シングルプレイ専用アクションパズルゲーム。アメリカのValve Corporationによる開発。重力と物理エンジンを活かしたゲーム性が評価され人気を博した。

――リアルな人間よりも速く単純化されたゾンビを相手にしたほうが、脳に気持ちよくプレイできるということですね。それがユーザーの方の楽しみ方の変化にも繋がってくるわけですね。

藤田氏:

そうですね。より速く、反射神経的なゲームを求めるユーザーの楽しみ方の変化。それがひいては細切れの時間で楽しめるスマホゲームにもつながってくるんです。