ゾンビゲームの歴史4:スマホの中のゾンビ

――スマホゲームの中のゾンビ、あまり想像がつかないのですが、どんなものがあるんですか?

藤田氏:

App Storeを覗いてみれば、意外とゾンビゲームが人気のジャンルになっているのが分かると思いますよ。スマホの場合は細切れの時間でプレイすることを想定しているので、難易度が高かったり、没入が要求されたりするようなものではなく、ゲーム性はカジュアルなものになります。

――そのようなプラットフォームでは、当然ゾンビのあり方も変わってくるわけですよね。

藤田氏:

そうなんです。スマホの場合不思議なのが、まるでティム・バートンの映画に出てくるような、可愛い絵柄のデフォルメされたゾンビが多く出てくるんです。気持ち悪く人間の敵だったはずのゾンビが可愛らしくなるのは、ゾンビゲームの歴史上見逃せない進化ですね。

(画像はWikipediaより)

例えば『Plants vs. Zombies』。これは植物を植えて植物とゾンビが戦うという一見可愛らしい絵柄のゲームです。何を言ってるか分かりませんよね(笑)。パズルゲーム的要素があるアクションゲームなんですが、そういうゾンビゲームが現に人気になっているわけです。

(画像はApp Decideより)

他にも『Zombie Farm』という農場系ゲームは、死体を植えたらゾンビが生えてくるんですよ。ゾンビ売ったりゾンビを使って戦いに行ったりもできるんです。意味が分からないじゃないですか。

――……意味がわからないですね。

藤田氏:

何のためにこんなゾンビゲームが生まれたのか、気になっていろいろ調べていたんですが、まるで『たまごっち』のようにゾンビを飼ったり愛でたりするタイプの作品が多いことに気が付いたんです。こういうタイプのゲームを私は“禅のゲーム”と呼んでいます。

|

――“禅のゲーム”?

藤田氏:

先ほどの『Plants vs. Zombies』と同じ会社が作った『Bejeweled 3』というパズルゲームには、「禅モード」という、何も考えないでただ眺めているだけのモードがあります。

(画像はEA公式サイトより)

他にもクリアが非常に簡単とか、無限に続けられるようなゲームは多いです。今の現実が戦国時代だとしたら、このスマホの中のゾンビを眺めるのはいわば茶室なんですよ。ここで一瞬だけ無になって癒しを得て、また現実に戦いに出るんです。

――無ですか……。

藤田氏:

ゾンビは不安や恐怖の象徴であり、それを可愛くデフォルメすることによって、社会のせわしなさや脅威の感覚を飼い馴らしたいという欲望がきっとあるんじゃないかと思うんです。

現代人が社会で生きていくために生み出した究極の装置である「スマホゲーム」という世界の中で、ゾンビが新たな生を得たわけです。

――なるほど、現代を象徴する存在として、ゾンビはスマホゲームの中で形を変えて進化したわけですね。

藤田氏:

そうなんです。現代は共同体にしてもコミュニケーションにしても労働にしても、あらゆるものが流動的になって、スピードが上がっている。ゾンビもそういった波に飲み込まれつつあるのを感じます。

足の速いゾンビはその現われなんだけど、スマホの中では、ゾンビはのんびりかわいく過ごしている。この対比が面白いなと。

私たちゲーマーは実はゾンビだった!?

――これだけゾンビに関することを研究されているわけですが、そもそもどうしてゾンビに興味を持ったんでしょうか。

藤田氏:

そもそものきっかけは、伊藤計劃さんの『屍者の帝国』【※】です。

(画像はAmazonより)

伊藤さんは『メタルギアソリッド』や小島秀夫さんの影響を強く受けていますが、テクノロジーによって人間が内面までも管理されてしまうような、『メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット』【※】のような存在を、ゾンビのメタファーで語ってきたと解釈できます。それはロメロの時代のゾンビとは違う、現代的なゾンビ観なんじゃないかという興味を持ちました。

(画像はAmazonより)

ロメロは消費社会に骨抜きにされた依存症のメタファーとしてゾンビを描いていましたが、伊藤計劃さんはゲームやインターネットの依存症になってしまった生をゾンビとして描いているかのように読めたんです。

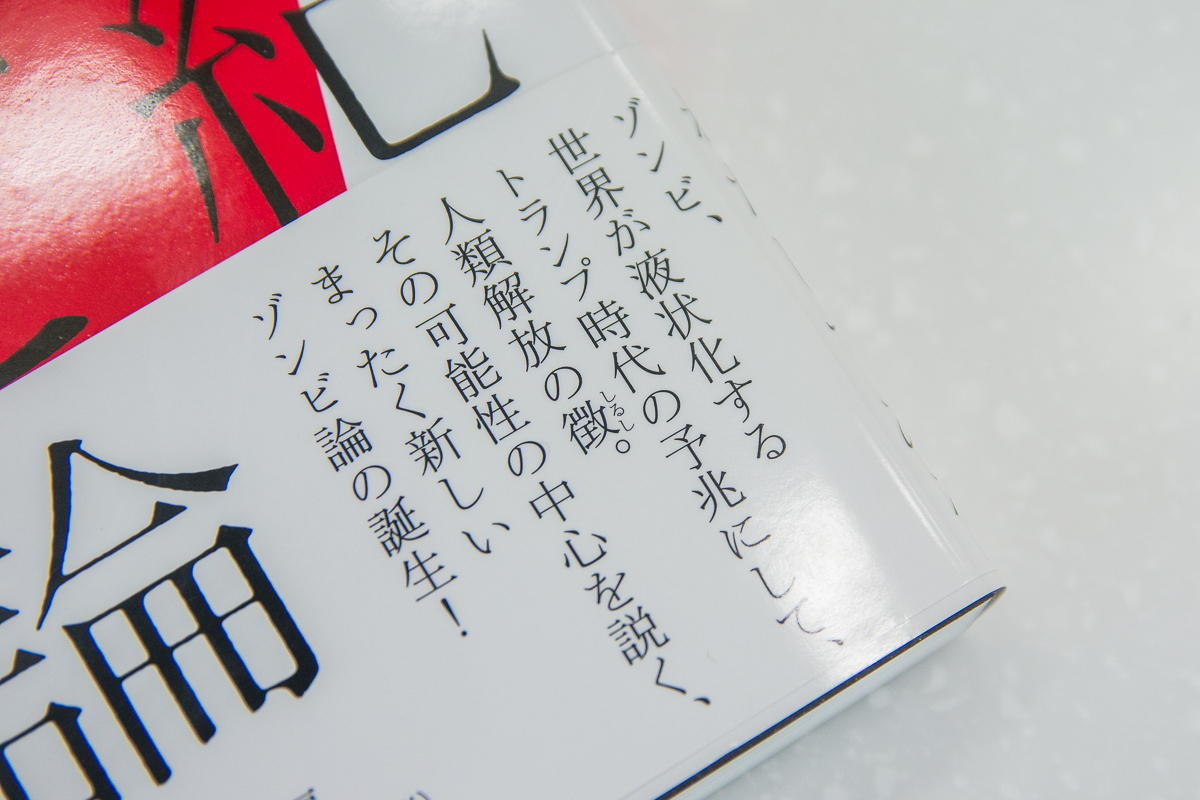

そこから現代におけるゾンビを研究してみようと構想し始めたのが2010年です。そこから足掛け7年かけて『新世紀ゾンビ論』を書きました。

――なるほど。ゾンビは現代の側面を切り取っているんじゃないか、という直感がそのとき生まれたわけなんですね。

藤田氏:

それに伊藤計劃さんは、生身の自分とは異なる、ある種の乖離した身体感をお持ちで、それもおそらくゲーム由来だろうと思いますが、その身体感覚もゾンビと繋がっているだろうと思われたんです。

私自身もヘビーゲーマーなので馴染みがある感覚なんですが、ゲームを一心不乱にプレイしているときって、まるで自分の身体が自分のものじゃないような、「ゾンビみたいだ」と思うときってありません?

――それは分かる気がします。身体性が失われてぼーっとしている感じですね。

藤田氏:

最近の脳科学の研究では、人間は思ったより、理性的でも意識的な存在でもないんじゃないかと言われていますが、それってゲーマーだったら身をもって知っていることですよね。24時間ゲームをやり続けると理性も意識もどこかに行ってしまう。

|

「ハマってるとき」って、意識や理性ではなくて、無意識や手がうまく反応して、ゲームをクリアしているときありませんか? そんなとき「あ、私ってゾンビじゃないの」と思うんです。

――そうすると、私たち自身がもうゾンビなわけですね。

藤田氏:

その通りです。現代に生きる私たちはもうゾンビなんだと認めたうえで、ゾンビのままでも生きていけるのか、社会や人間をもう1回考え直す必要があるんじゃないかということを、ゾンビ研究を通じて考えてみたかったんです。

一生かかってもプレイしきれない積みゲー

――ちなみに藤田さんもガチゲーマーだとお聞きしているのですが、いつ頃からどんなゲームをされてたんですか?

藤田氏:

叔母がデービーソフト【※】という北海道の会社でゲームを作っていたんです。クソゲーを大量に生産したことで有名な会社なんですが(笑)。

叔母は、テスターとして僕にありとあらゆるジャンルのゲームをプレイさせていたので、小さい時からファミコンに慣れ親しんでいました。しかも当時の私は、無茶な難易度の、絶対にクリアできないんじゃないかというものを、しつこくやっていたらしいんです。

※デービーソフト

かつて存在した、日本のソフトウェア製作会社。1980年に株式会社コンピューターランド北海道として設立され、1984年に名称を変更をデービーソフトに変更した。『FLAPPY』、『うっでいぽこ』などが代表作。

――その頃からゲーマーとしての胆力が身についていたわけですね。

藤田氏:

あの理不尽な難易度のファミコンをやり続けたことが、チャレンジ精神や諦めない心を鍛えてくれたという気持ちはあるんですよね(笑)。

|

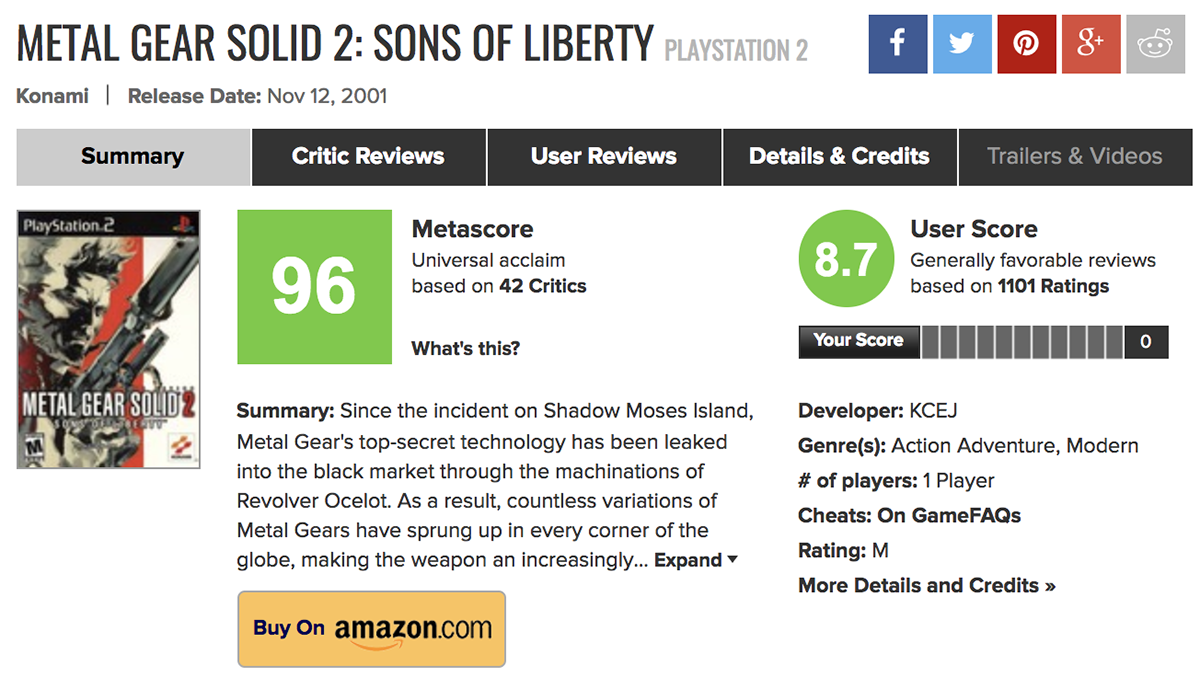

そのあと大学に入ってからは一旦離れたんですが、『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ』や『NieR Replicant』といった完成度の高い作品に出合って、「ゲームは他のジャンルでは語れないことを表現できる最先端の芸術なんじゃないか」と思い、ふたたびゲームへの情熱が戻りました。

その頃はメタスコア【※】が高いものや「エンパイア」誌【※】がベスト100に選んだものを、とにかく片っ端からやっていました。

(画像はMetacriticより)

※2エンパイア

イギリスの月刊映画雑誌。1989年に創刊された。「〜〜な作品ベスト100」といった切り口で、大量の作品をランキング形式で紹介することがある。テーマは映画ではないこともしばしばで、これまでにゲームも複数回に渡って特集された。

――特定のジャンルというよりは、どんなものでも片っ端からプレイするというタイプなんですね。

藤田氏:

そこは教養主義なんですよ(笑)。文学を学ぶ人が、とりあえず世界文学全集で傑作を読むのと同じように、歴史的に重要とされるゲームを次々にやらなければ、という動機でした。

傍から見ているとゲームしているだけなんだけど、主観としてはストイックな作業ですよ。大作系はほとんどやるようにしていますし、インディーゲームも少し話題になったらすぐ手を出しちゃいます。『ファイナルファンタジーVII』や『ファイナルファンタジーVIII』のころは、初日に買って20時間くらいぶっ通しでやるのは普通でした。

――ゲーマーの鑑ですね。

藤田氏:

最近は時間と体力がなくて積んじゃうんで、けっこう我慢してるんですが……。今はSteamで最低300は「積みゲー」があると思います。もっとあるかもしれない。計算したら一生かかってもプレイしきれないくらいくらいありますね。

体力がなくなってきて、やりたくてもやれないのは精神的につらいです(笑)。

――そのくらいヘビーにゲームをプレイしてきたわけですね。

ゾンビゲームの未来の形とは

――最後に、これからのゾンビゲームは藤田さんの目から見てどのように進化していくと思いますか?

藤田氏:

ゾンビって突然変異していく生命体みたいなもので、想像を超える信じがたいことが起きるような気がしています。『ポケモンGO』ならぬ『ゾンビGO』とかもありえる。

|

アメリカでは田舎街にゾンビが出たというような三文ニュースがいまだにしょっちゅう流れているので、AR的想像力に親和性もあるんですよ。

――そうすると、VRやARがいい例ですが、ゲームのメディアとしての変化によってまたゾンビ観も変化していくわけですよね。

藤田氏:

そうでしょうね。たとえばVRゲームって重いヘッドマウントディスプレイをつけて不自由じゃないですか。かつてAIのスペックの低さが逆にゾンビに命を与えたように、制約や不自由さを逆手に取ったVRならではのゲームデザインがきっと出てくると思います。その場合、プレイヤーが擬似ゾンビになるのかもしれない。

|

たとえば自分がゾンビになるタイプの一人称視点のゲームで、頭が重くて首が曲げにくいゾンビとか(笑)。不自由であればあるほど、逆に自分がゾンビになったときのリアリティが増す可能性もあり、そういうタイプの作品が増えるかもしれないですね。

――それこそかつてゲームがたどってきたのと同じように、制約があるからこそゾンビ的想像力が生まれるということですね。

藤田氏:

人類はゲームという新しいメディアと出会ったことによって、新たなゾンビを誕生させたと言って間違いないでしょう。私たちはAIが動かす仮想の存在であるゾンビに、自己を投影して感情移入したり、ひいては自分自身の存在を問い返されたりしているわけです。

かつてロメロがゾンビによって映画で提示した世界観を、これから引き継いでいくのはゲームだと思います。ゲームがもたらした新しい感覚に直接的に呼応できるメディアとしてゲームは特別だし、ゲームからこれまでになかったリアリティや新しい人間観が生まれてくると思っています。

私自身も積みゲーを少しずつ消化しながら(笑)、今後もゾンビが生んだ新たな人間観に真剣に向き合っていきたいと思っています。

――ありがとうございました。(了)

|

2017年7月、一人の男の訃報が衝撃とともに世界中を駆け巡った。『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』や『ゾンビ』といった傑作を生み出し、ゾンビ映画の父と呼ばれる、ジョージ・A・ロメロ監督だ。社会問題を鋭く切り取ってゾンビに託す、単なるパニックホラーにとどまらない彼の映画は、その後のゾンビ文化のみならず映画史にも多大な影響をもたらした。

そんなロメロが生み出したスタンダードなゾンビの特徴は、「歩く」、「発生原因は放射能や化学物質など」というものだ。

それに比べ、藤田氏が指摘する「21世紀型ゾンビ」は、「走る」、「発生原因は脳への何らかの作用」といった特徴が挙げられる。それどころか最近では「人を襲わない」、「感染もしない」という、ネオゾンビとでも呼ぶべき新たなゾンビも誕生している。

映画、ゲーム、スマホアプリ、そしてVR……。ロメロ自身も「21世紀のゾンビの流行は私の映画よりもゲームの影響のほうが大きいのでは」と述べているように、ゾンビはメディアを乗り換えながらその姿を変えて生き延びてきた。ゲーム的想像力から生まれた21世紀のゾンビがどのように進化していくのか、今後も注目していきたい。

【プレゼントのお知らせ】

藤田直哉氏のサイン入り『新世紀ゾンビ論』を、抽選で1名様にプレゼント!

詳しい応募方法は電ファミニコゲーマーの公式Twitter(@denfaminicogame)をご覧ください。ご応募お待ちしております!

【あわせて読みたい】

【ロメロ追悼】「ゾンビ」がなければ、現在のゲームはなかった――ゲーム史に最も影響を与えた監督の訃報に思う…ゾンビとゲームの幸福な関係:「なんでゲームは面白い?」第十回

ブロガー・hamatsu氏による人気連載「なんでゲームは面白い?」より、ロメロの追悼回。ゲームにおけるゾンビの「機能性」について、「時間軸」や「変容性」といった視点から考察しています。