2017年6月8日──日本発の本格VRリズムゲーム『Airtone(エアトーン)』が、Oculus StoreとSteamでリリースされた。

その後、早々にOculus Storeでフィーチャーされ、Steamの国内VRタイトルランキングでは首位を獲得、ゲーム業界をはじめ界隈で注目を集めた。

(画像はAirtone公式サイトより)

『Airtone』は、メインキャラクターの「ネオン」と一緒にVR世界に没入できる、新感覚のVRリズムゲーム。

プレイヤーはレーンに流れてくるノーツ【※】に合わせて、両手のモーションコントローラーを動かし、「振る」、「トリガーを引く」、「軌道をなぞる」という複数のアクションでリズムを刻んでいく。

アーケード筐体さながらの体験が味わえるのはもちろん、空を飛んでいるような浮遊感を楽しめるのも特長だ。

※ノーツ

英語の“notes”のことで、「音符」を意味する。音楽ゲームにおいては、リズムに合わせて画面に現れるオブジェクトのことを指す。

開発はVRゲーム制作で実績豊富なUnreal Engine 4専門デベロッパー・株式会社ヒストリア、キャラクターデザインを株式会社ポリゴン・ピクチュアズの森山佑樹氏、音楽は『消滅都市』などの音楽を手掛けている株式会社ノイジークローク、そしてアミューズメントメディア総合学院の音楽事業部AMG MUSICが担当している。

実際に遊んでみると、ファーストインパクト重視の一般的なVRゲームのそれとは異なり、日本で一大ムーブメントとなったアーケードシーンの音楽ゲームを踏襲した、攻略性と継続性を兼ね備えた本格的なタイトルであることが分かるだろう。

日本国内のみならず、アジア圏でもスマッシュヒットを記録したのも納得のフィーリングだ。

そんな折、電ファミニコゲーマー編集部では、『Airtone』の開発者たちにインタビューを敢行した。

ゲームを制作するうえで、何に気を遣ったかを訊ねることで、最終的に「リズムゲームが持つ楽しさとは何なのか?」を探ろうと試みたのだ。

当日のインタビューではドワンゴVR部のgreenspaとおめがが同席のもと、さまざまな角度から同作の制作過程を見つめ、リズムゲームの可能性が語られた。

なお、ここからはリズムゲームを、愛情込めて“音ゲー”と呼ばせていただこう。

聞き手/greenspa、おめが、原孝則、斉藤大地

文/原孝則

真面目に収益化を目指した、日本発の本格VR音ゲー

──本日は“VR音ゲー”である『Airtone』について、さまざまな切り口からお訊ねして、音ゲーの楽しさの本質に迫れればと思います。

そこで制作に関わりの深い方として、開発・企画を担当した株式会社ヒストリアより代表の佐々木さん、ゲームデザイナーの久保さん、そしてサウンド・効果音を担当した株式会社ノイジークロークより蛭子さん、金井さん、仲村さんの計5名の方においでいただきました。

一同:

よろしくお願いします。

──よろしくお願いします。また、ドワンゴVR部よりgreenspaさん、おめがさんにもご同席いただき、ゲームデザインや技術的なところも含めてお聞きしていきます。まずは簡単で構いませんので、自己紹介も兼ねて『Airtone』でのご担当からお訊ねできればと思います。

早速ですが、そもそも『Airtone』は、ヒストリア社【※】が企画・開発したものですよね。

※ヒストリア社

2013年設立の株式会社。ゲームをはじめとするデジタルコンテンツの企画・開発・販売を主な事業とする。これまでオリジナルタイトルとして『ダンジョン&バーグラー』(2015年)、『スペースペンギンズ』(2016年)といったスマホ向けゲームをリリースしているほか、近年では『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』(2017年)の制作協力なども手がける。『Airtone』では企画・開発を担当。

佐々木瞬氏(以下、佐々木氏):

はい。『Airtone』は、弊社が企画・開発を担当しています。おもにサウンドとキャラクターデザインを外部に依頼しており、それ以外はすべて社内です。

自分の担当は企画立案からディレクション、プロデュースなど多岐にわたります。

久保浩子氏(以下、久保氏)

私はゲームデザイナーとして、全体のゲーム構成や現場を取りまとめていました。また、一部の譜面作りも担当しており、なかでも「曲げる部分」にはこだわりました。

──プレイヤーが行うコース決定の部分ですね(笑)。読者の皆さんに説明するなら、『Airtone』ではプレイヤーが意識しようとしまいと、曲がっているコースに合わせて自然と頭を傾けてしまいます。

これは『Airtone』のアクションや浮遊感を語るうえで大切な部分。後ほど詳しくお伺いできればと思います。

お伺いしていると、ヒストリアのおふたりでほぼ全域をカバーされているように思えますが、そこにノイジークローク【※】の皆さんはどう携わられたのでしょう?

※ノイジークローク

2004年設立の株式会社。ゲームサウンドに特化した音楽制作会社で、これまで数多くのゲームタイトルの音楽・効果音・音響などを手がける。ゲームサウンドを担当した代表作に「Dance Dance Revolution」シリーズ、「勇者のくせになまいきだ。」シリーズ、「龍が如く」シリーズ、「ギタドラ」シリーズなどがある。

蛭子一郎氏(以下、蛭子氏):

僕は、効果音制作のリーダーを担当しました。『Airtone』では、サウンドミドルウェアの「Wwise」【※】を用いたのですが、そちらの調整なども行っています。

※Wwise

カナダ・Audiokinetic社よりリリースされているサウンド開発用ミドルウェア。2006年に第1版がリリースされて以来、総合的な機能性、優れた操作性、多岐に及ぶ対応プラットフォーム・ゲームエンジンといった利点から徐々に認知が高まり、いまではインディーズ系のスマホタイトルからAAAクラスの超大作まで、国内外で数多くの開発現場に採用されている。

──なるほど。音ゲーはゲームの性質上、ノーツを叩いた瞬間に響くフィードバックとしての効果音と楽曲そのもののバランスに何より気を配るところかと思います。仲村さん、金井さんも同様でしょうか?

仲村実鷹氏(以下、仲村氏):

ええ、私も効果音制作を担当しました。そのほか、サウンドミドルウェアにオーディオを実装したり、一部の譜面を作成したりしています。

金井琢真氏(以下、金井氏):

私はおもに効果音と譜面制作を担当しつつも、楽曲制作も担当いたしました。メインとなる音ゲーパートでは『Blue glimmer』という楽曲の作曲と編曲をしました。

──すると、てっきり譜面もヒストリア社がすべて開発していると思いましたが、そういうわけでもないようですね。ノイジークロークでは、楽曲や効果音などのサウンドそのものはもちろん、譜面も一緒に開発されたと。

佐々木氏:

正確に言うと、譜面を全体的に統括したのは弊社の久保です。ノイジークロークさんからは、弊社の依頼のもと楽曲と譜面がセットで送られてきて、そこから試行錯誤しながら1曲ずつ完成してさせていったんです。

たとえば、プレイヤーが遊んでいてもっとも「気持ちいい!」と感じるためにはどこにノーツを置けばいいかなど、足並みを揃えて随時相談しながら譜面を作っています。

──音楽としての気持ちよさをノイジークロークさんが、ゲームとしての気持ちよさをヒストリアさんが担われたのですね。ここの譜面作りのお話も後ほどお伺いできればと思います。

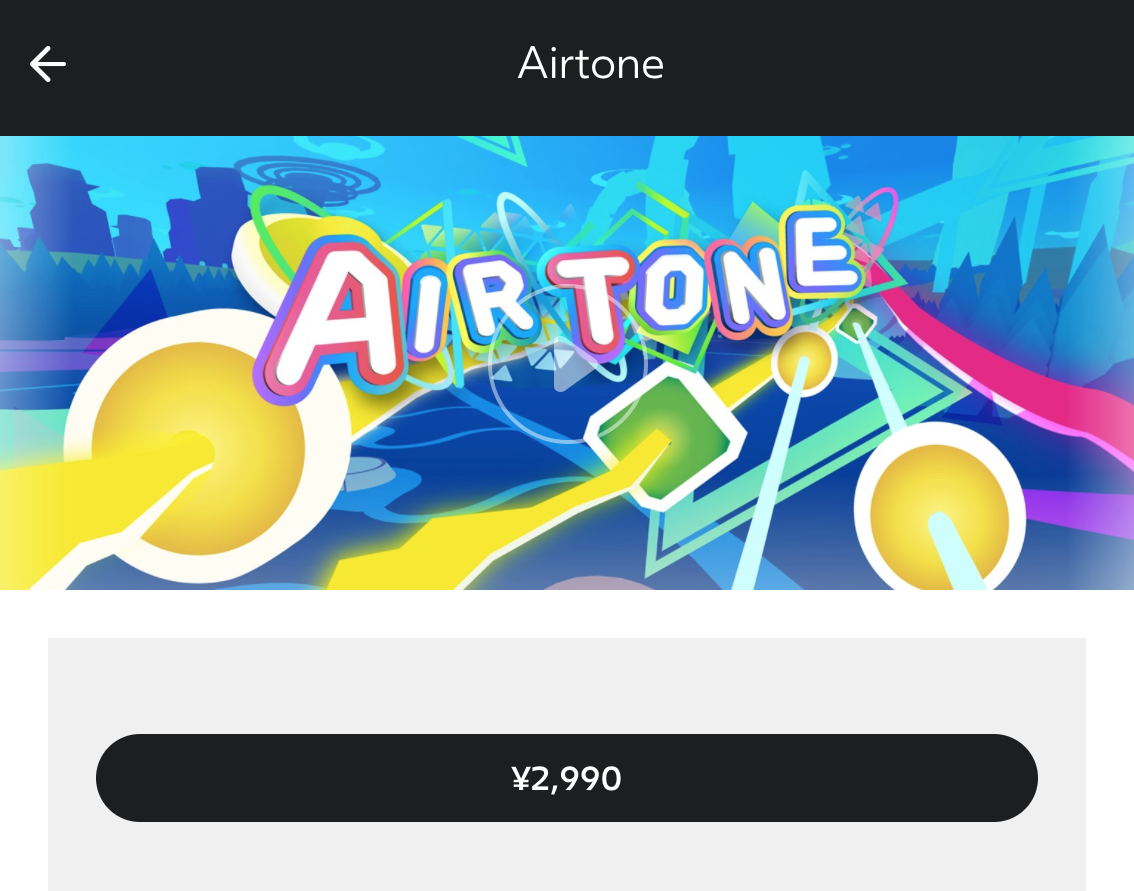

さて、『Airtone』がOculus Store【※1】とSteam【※2】でリリースされたのは、2017年6月8日です。パブリッシャー表記はAMG GAMES【※3】となっていますが、そもそもどうプロジェクトが立ち上がったのでしょう?

(画像はOculus Storeより)

※2 Steam

アメリカのゲームメーカーValveが2003年にサービスを開始したプラットフォーム。PCゲーム、PCソフトウェアおよびストリーミングビデオのダウンロード販売とハードウェアの通信販売、デジタル著作権管理、マルチプレイヤーゲームのサポート、ユーザの交流補助を目的とする。

※3 AMG GAMES

アミューズメントメディア総合学院(AMG)の内部に設立された、商用ゲームを開発する機関。AMG在校生は、ここで実際の商品開発に携わることができる。『Airtone』のほかにも、『にゃんこね』(2017年)や『人狼ゲーム』(2016年)などさまざまなゲームをリリースしている。

佐々木氏:

発端はアミューズメントメディア総合学院(以下、AMG)【※】さんからのご依頼でした。自分と久保も同学院の出身で、私に至っては講師も務めています。

(画像はアミューズメントメディア総合学院 公式サイトより)

こうした繋がりのなかで、AMGの理事長から「VRゲームを作りたい」という依頼が舞い込んできたんですね。AMGは教育組織でありながら、商業組織の側面も持ち合わせています。たとえば、みずから映画を撮影して、そこに学生らが参加するという体制を持っています。

──確かにそういう話はよくお聞きしますね。AMGの生徒さんには、卒業後、すぐに起業する方もいらっしゃいます。

佐々木氏:

ええ。その中で今回はAMGの事業部より「商売としてVRゲームを作りたい」という話が来たと。

|

──“商売として”ですか。……ということは、まず売上ありき、ということですね?

佐々木氏:

はい。売上は相当意識しています。リリース後も毎月定例会議を行っているのですが、売上の話題がほとんどですね。

──ただでさえVRゲームの収益化は難しいと言われている昨今、なかなかKPIの設定をするのはシビアですね。それを支えるゲーム内容は具体的にどう考えたのでしょう?

佐々木氏:

VRゲームと考えたとき、ふと「音ゲーの1プレイは短くて、VRにも相性がいいのでは?」と思ったんですね。

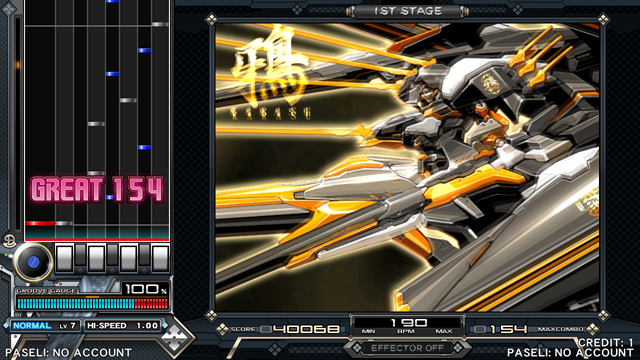

たとえば『beatmania』【※】がアーケードシーンで覇権を握ったように、今後VRコンテンツ市場のなかでも代表的な音ゲーというものが登場できるのではないかと。また、もともと自分にはダンスゲームを開発していた経験があったので、そのノウハウを生かしてVR音ゲーである『Airtone』のプロジェクトを始動させたんです。

(画像はbeatmania IIDX 24 SINOBUZ公式サイトよりより)

──VR音ゲーを代表するタイトルを目指して、今回の企画を立ち上げたわけですが、実際にリリース後の2017年6月にSteamの国内VRタイトルランキングにおいて、首位を獲得されましたね。

佐々木氏:

そうですね。おかげさまでSteamの国内VRタイトルランキングで1位になりました。

ほかにもOculus Storeではフィーチャー枠として取り上げられたり、ハウステンボスさんのVRアトラクション施設「VRの館」にも展示されたりと、まだ大きくないVR市場のなかでは存在感を示すことができたのかなと思います。

(画像はハウステンボスリゾート公式サイトより)

──昨今、SteamのVRゲームでも1億円規模の売上を記録するタイトルも出てきました。少々生々しくなりますが、「売上ありき」という前提でしたが、そちらはどうなのでしょう?

佐々木氏:

具体的な売上やダウンロード数に関しては申し上げられませんが、リリース直後だけでなく、その後も継続して購入されているのが特徴ですね。普通はリリース当月に売上の山ができて、そこからは落ちていくものですが、販売数の推移が横ばいなんです。

──それはすばらしいですね。

佐々木氏:

『Airtone』は、先ほどの「VR音ゲーを代表するポジションの獲得」と同時に、「長期的に売れるタイトルにすることが目的」と企画書に書いています。

そういう意味では、いまもダウンロード数(販売本数)が極端に落ちることはありませんし、何よりキャンペーン施策などでデバイスの台数が伸びると同時に『Airtone』も数字を伸ばしています。

ここから考えるに、デバイスとセットで購入されているのではないかと予想しています。

(画像はOculus 公式サイトより)

あとは我々の使命としては、この熱を冷まさないように今後も取り組んでいくことですね。

──大切なことですね。それから『Airtone』は世界でも配信されていますが、国別の販売推移の変化や人気の度合いなどに印象的な事例はありますか?

佐々木氏:

そうですね、特別な施策を行っていないのに中国での販売数が多かったんです。個人的には北米でもう少し伸びてほしかったのですが、そうならなかったのはゲーム全体のテイストが若干彼らの好みから外れているのが原因かと思いますね。

|

greenspa:

では、僕からもお聞きします。北米で伸び悩んだ一方で、中国でヒットした要因は、どのように分析されていますか?

佐々木氏:

まず北米で伸び悩んだ原因ですが、リリースした時期が北米VR市場の勢いが落ち着いたタイミングだったことは要因に上げられるかもしれません。実際、同時期にリリースした他社タイトルも同じように伸び悩んでいるようです。

あとは先ほども申し上げたように、ゲーム全体がアジアンテイストのため攻めきれなかった部分があると思います。

greenspa:

なるほど。一方で中国でヒットした要因はいかがでしょうか? じつは我々も先日中国に取材へ行ったのですが、HTC【※】のスタッフの方に「デバイスは売れていますか?」と訊ねたところ、「高価だから、なかなか個人で買う人は少ない」との回答がありました。VRデバイスは高額なため、なかなか中国で売れるというのは考えにくいんです。

ところが『Airtone』はしっかりと売れている。

(画像はVIVE公式サイトより)

佐々木氏:

売れている要因のひとつは、きちんとローカライズしたことだと思います。数多あるSteamタイトルには中国語に対応していないものもありますが、『Airtone』は繁体字・簡体字と両方に対応させています。あとは北米で伸び悩んだ原因でもあったアジアンテイストが功を奏したのかもしれません。

──具体的にアジアンテイストとは何でしょう?

佐々木氏:

たとえば、いまSteamに並んでいるタイトルをランキングで見ると、バナー全体が暗いじゃないですか(笑)。

(画像はSteam 売上上位より)

一同:

(笑)。

──黒とか赤とか(笑)。

佐々木氏:

そうです、そうです。日本人のいちプレイヤーからすると、「自分たち向けのポップなコンテンツってないんだなぁ……」と思ってしまうわけですよ。それなら、きちんとアジアの人たちに届くタイトルを作ろうと思ったんですね。

──そこが見事に的中していると(笑)。ちなみに『Airtone』の開発期間はどれくらいでしたか?

佐々木氏:

企画を立ち上げたのが去年の夏ごろでしたので、10ヵ月ほどですね。

──1年かかっていないんですね? そのタイトな期間で質と量を満たすには、相当の苦労があったんじゃないでしょうか。

佐々木氏:

やはりゲームは繰り返し遊んでいただいて、コンテンツもプレイヤーも成長して、そこからファンが生まれるものだと思います。そうしないとビジネスとしても破綻してしまうので、そういう部分を意識した苦労はありましたね。

|

判定ラインを表示させないことで爽快感が生まれた

──大きな話が続いたので、そろそろ具体的な開発コンセプトについて伺わせてください。いまお話をされた “アジア向けのVR音ゲー”というのもひとつのコンセプトだと思いますが、ほかにはどんなコンセプトを掲げていたのでしょうか?

佐々木氏:

『Airtone』のコンセプトは、大きく分けて、

1.和製の王道VR音ゲーを目指す

2.観客が見ていて楽しいものを目指す

3.総プレイで10時間以上楽しめるものを作る

の3つがありました。

これまでも、他社さんからVR音ゲーはいくつかリリースされていましたが、「VRで音ゲーを作ってみたら?」という実験性が高いものが多く、いわゆる王道感はなかなかなかったように思います。だからこそそこは攻めるべきだと思いコンセプトに据えました。

また、VRはひとりで楽しむ閉鎖的な仕様のため、より多くの方に興味を持っていただくには、何らかの形での体験の共有が必要だと感じました。

そして最後の総プレイ10時間以上というのは、昨今のVRゲームの多くが「1回体験しておしまい」というものがほとんどだったため、きちんとゲームとして繰り返し遊べるようなボリュームを大切にしたかったんですね。

──ひとつずつお伺いします。

第一に挙げた“和製の王道VR音ゲー”についてですが、佐々木さんが考える“王道の音ゲー”とは、どんなものでしょうか? たとえば『beatmania』や『Dance Dance Revolution』【※1】などKONAMI(コナミアミューズメント・ビーマニプロダクション)が手掛けた「BEMANI」【※2】シリーズのように、アーケードの、流れてくるノーツを叩くタイトルのことを指すのでしょうか。

(画像はコナミ公式サイトより)

※2 BENAMI

コナミ音ゲーの元祖である『beatmania』(1997年)より名づけられたコナミの音楽アーケードゲームの統一ブランド名。「beatmania」シリーズをはじめとして、「Dance Dance Revolution」シリーズ、「ギタドラ」シリーズ、「KEYBOARDMANIA」シリーズなどの人気タイトルが系譜に連なり、数多くの音ゲーの「王道」を世に送り続けてきた。最新作は『ノスタルジア』(2017年3月稼働開始)。

佐々木氏:

まさにアーケードの音ゲーをベースにしています。これらをVRに置き換えたときに、きちんとした新しい体験になるよう意識しました。

──第二に挙げた“観客が見ていて楽しい”部分は、『Airtone』プレイ中にノーツを叩いたり、曲げたりするアクションが、観客から見ているとまるでダンスしているような印象を受けるので、それらを楽しむというということですね。プレイ体験を共有できると。

佐々木氏:

そうです。そこは試行錯誤しました。というのも最初は叩くアクションだけしかなかったんです。

──それだと“観客が見ていて楽しい”というコンセプトにはそぐわなかったと。

佐々木氏:

ええ。昔、私がとあるダンスゲームを開発したとき、「体を大きく動かすことは人間の根源的な楽しさがある」ことを学びました。

『Airtone』も開発当初は前に手を突き出して叩く形でしたが、もっと自由な表現ができるように、判定ラインをプレイヤー側の手前に持ってきたのです。……というか判定ラインを表示していません。じつは、これが『Airtone』におけるいちばんのチャレンジでした。

greenspa:

それなんですよ。「判定ラインが視界外にある」という設計には本当に驚きました。本来、音ゲーは判定ラインに合わせてノーツを叩き、それがタイミングよくできたときに快感を覚えるものです。

にも関わらず『Airtone』では、あえて判定ラインを見えなくして、要となる判定も緩めに設定したことで、別の爽快感に繋がっていることに感心したんです。

佐々木氏:

そこに気が付いていただけるのは、本当にありがたいです(笑)。当初のように判定ラインを見える形にすると、とてもこじんまりしたものになったんですね(苦笑)。

──目線も一定のところで固まりそうですよね。

佐々木氏:

固まると思います。人間の視野角は、平面として両目180~200度くらいですが、Oculus RiftやHTC Viveはその半分ほどしかありません。

|

判定ラインを設けると、その視野角が狭まってしまうため、遊びとしての柔軟性もなくなり、コンセプトである“観客が見ていて楽しい”にも繋がらなくなってしまうんです。

──ただ、判定ラインをなくすことにデメリットは感じませんでしたか? たとえば、迫ってくるノーツに対して距離感が掴めなくなったり。

佐々木氏:

もちろん考えました。……ただ、考えているときに気付いたことですが、自分が音ゲーで遊ぶとき、「そもそも判定ラインを見ていないな」と。

──ああ、解ります(笑)。

佐々木氏:

私もKONAMIさんの音ゲーをよく遊ぶのですが、判定ラインを見ずに、つぎに流れてくるノーツだけを見ています。恐らく多くの音ゲープレイヤーも同じ。ですので、「判定ラインが見えていなくても問題ないのでは?」という発想に至ったんですね。

判定ラインがあったときは、難度が高くなったり、まごまごした動作になったりと、いろいろな問題が生じていました。一方で判定ラインをなくしてからは、開発版を体験した7割の方が何も説明してなくてもスムーズに楽しんでくれたんです。

だったら、「ここにチュートリアルを加えれば多くのプレイヤーが迷わず遊べ、なおかつ“観客が見ていて楽しい”ことも実現できるだろう」と進めました。

とはいえ、感覚としてズレない範囲での疑似的な判定ラインはあります。でもそれも見えないという。

greenspa:

人間の動作って曖昧でいい加減なので、自分では真横に腕を伸ばしているつもりでも、実際には前後にズレてたりしますよね。でも、このゲーム内ではそういう誤差が気にならないように調整されているように感じます。「高さのズレなどを上手に補正しているのかな?」と想像していますが。

佐々木氏:

よくご覧になっていますね! あれは正解の位置から角度で判定しています。そうすると動きが小さくても判定できるんです。

おめが:

実際にノーツが流れてくるエリアは90度もない、とても狭い空間ですが、誤判定しませんよね。僕はそうした細かいUI【※】に感心しました。伸ばすとうっすらと手のある位置のラインが出てくるあたりにも丁寧な作りを感じます。

※UI

User Interface(ユーザーインターフェース)の略称。人間が機械を扱う際に必要な情報を表示したり、コントロールするするための方法やデザインのこと。ゲームでいう「プレイ画面」や「操作性」にあたる言葉。

佐々木氏:

判定ラインをなくしたことで、自分の手がどのあたりにあるのかを明確にしたんです。ノーツが流れてくるレーンに触れると揺れるようにもなっています。自分の手の位置が判ると同時に、光る演出をして、爽快感を加えているんです。

──音ゲーをVRに持って来たなら、VRなりの考えかたが新たに必要になり、それをうまく見つけ出せたのは皆さんの努力とセンスの賜物だと思います。

音ゲーの戦略性が増す“運指”の存在

──そうしたアーケードベースの考えかたの音ゲーをVRに落とし込むことで、困ったことなど発生しなかったのでしょうか?

佐々木氏:

いちばん困ったのは、プレイヤーの行為に対して反作用がないことですね。言わば、触覚的なフィードバックが感じられず、腕を振っていても空を切っているような感覚になることです。そこは振動で判りやすくしていますが、いま思えば振動がなかったらこのゲームは成立しなかったかもしれません。

(画像はAmazonより)

一方で仮想空間ならではの自由さが、当たり前ですがVRで良かった点でした。現実世界の筺体に対してアクションを起こすアーケードに比べ、VRはその世界のなかにのめり込んでアクションを行える。こうした利点が存在するのはやはり魅力でしたね。

greenspa:

アーケードの音ゲーでも、振動や叩く感触のないタイトルもありますよね。たとえば『ミュージックガンガン!』【※】 は、トリガーを引いてリズムに乗りながらノーツを射撃するゲームです。『Airtone』も同じようにトリガーを使いますが、流れてくるノーツに対してアクションする以外に、何か動作パターンを考えたりしなかったのでしょうか。

(画像はミュージックガンガン!2 公式サイトより)

佐々木氏:

じつは叩くほかに3種類ほど案を考えました。没になった案のひとつに、拳を突き出すようなアクションで“打ち破る”というものがありましたが、あのスピードで迫ってくるノーツにぶつかるようにアクションをするのは怖いうえ、遊びの幅としても広がらないんです。

そこで「音ゲーの戦略性って何で構成されているのか」ということを、一度深く考えたんです。それで出た答えが「運指」だったと。

運指は、いわゆる“ハイスコアを取るための腕や指の動かしかた”を指す音ゲー用語ですね。音ゲーの戦略性を考えるなら、運指を考えることは必要不可欠だと思いました。

そうして長押しを採用したんです。たとえば片方の手を長押しで固定しているあいだに、もう片方の手でノーツを叩いていく。こうすると難度は上がりますが、運指が生み出せ、『Airtone』に戦略性が増したんです。さらにそのアイデアから、長押ししながら腕を動かすトンネルパートも誕生しました。ただ、これは本当に難産でプロトタイプを15個くらい作りましたね。

──理屈がわかっても、体験に落とし込むのは本当にたいへんな作業なんだろうと思います。