楽曲制作、依頼の決め手は“物量”と“譜面の理解”

──ここからはノイジークロークの皆さんにもお話を伺えればと思います。まずは佐々木さんからノイジークロークさんへの依頼の経緯を教えてください。

佐々木氏:

じつは『Airtone』の企画が立ち上がる半年くらい前に、一度ノイジークロークさんにご挨拶した機会があり、そのときに「いっしょに音ゲーでも作れたらいいですね」という話をしていました。

その後、『Airtone』のプロジェクトが始まり、「楽曲はすべてオリジナル曲で固めよう」と決めたときに、「大量に楽曲を制作できて、かつ譜面部分も理解できる会社は?」と考えたら、「これはノイジークロークさんしかいない」と思い、お声がけさせていただいたのが始まりです。

──ノイジークロークの皆さんは、これまでコンシューマーやスマートフォンのゲームサウンドを多々手掛けてきたと思いますが、音ゲーの楽曲の制作はどれほどやられてきたんでしょうか。

蛭子氏:

弊社代表の坂本【※1】や加藤【※2】を始めとする多くの作曲家が、長期にわたって『Dance Dance Revolution』シリーズ『GITADORA』シリーズ『REFLEC BEAT』『グルーヴコースター』シリーズなどに楽曲を提供させていただいております。ただ、今回のように譜面制作を全面的に請け負うのは初めてでした。

※1 坂本英城氏

ノイジークローク代表取締役兼作曲家。代表作に『文豪とアルケミスト』『V!勇者のくせになまいきだR』など。作曲のほかにもゲーム音楽のオーケストラコンサートの主催や、「闘会議」のゲーム音楽ステージ出演などのライブ活動、ニコニコ公式生放送「おとや」を始めとするストリーミング放送など、多彩な角度からゲームサウンドやゲームコンポーザーの域を広げる活動をしている。『Airtone』では「Party in the sky」の作曲および「NEW ERA, NEW WORLD」の作曲・編曲を担当。

※2 加藤浩義氏

ノイジークローク執行役員兼作曲家。代表作に『消滅都市』『クラッシュフィーバー』など。ダンス、クラブ系やデジタルロックなど、アッパーな楽曲を得意とし、近年では「消滅都市 FUTURE CONCERT supported by Amazon Appstore」を始めとして自身の楽曲のDJパフォーマンスを披露する機会も増えている。『Airtone』では「Warrior」「Breeze」「In your eyes」の作曲・編曲を担当。

──蛭子さん個人は、今回の依頼を受けてどう思われたんでしょうか。恐らくこれまでの制作とは勝手が違ったんじゃないかと思われますが。

蛭子氏:

企画を聞いたときは本当にワクワクしましたね。

ノイジークロークとしても、「これからVRタイトルのサウンド制作に積極的に取り組んでいこう」と言っていた矢先でしたので、タイミングも嬉しかったんですよ。

|

──相思相愛だったわけですね。ヒストリアさんから『Airtone』のサウンド制作を依頼するとき、どんなコンセプトの伝えかたをされたのでしょうか。

佐々木氏:

『Airtone』全体のサウンドの方針はEDM【※】です。

そのうえで、ボーカルとインストゥルメンタルそれぞれにひとつずつのリファレンス曲(制作するうえで参考とする楽曲)をベースにして、可愛い系だったり、トランス系だったりと、何度もやり取りを重ねながらひとつひとつの楽曲を制作していきました。

※EDM

Electronic Dance Music(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)の頭文字を取った略称で、ダンス・ミュージックのジャンルのひとつ。厳密な定義についてはなされていないが、一般的には2000年代以降のトレンドとされる電子音楽をもちいたダンス・ミュージックのことを指す。日本ではPSYの「カンナムスタイル」(2012年)を機に徐々に大衆的に認知されていった。

──『Airtone』には全25曲がありますが、それぞれどのように依頼されたのでしょうか。EDMとコンセプトがあっても、そのなかでテンポをはじめ、難易度も考慮しなければなりませんよね。

佐々木氏:

ですが依頼書に設けた項目は、一定のテンポと雰囲気だけでした。雰囲気の項目も、EDM系、可愛い系、その他という3種類を設けただけです。

「その他」というのは、和風やピコピコ系などスパイスになるようなバリエーションに富んだ楽曲のこと。

これらの雰囲気をボーカル曲とインストゥルメンタルに分け、25曲に振り分けていきました。……あとは全体的にオシャレな感じと浮遊感を大切にしましたね。

──『Airtone』の世界観を貫くキーワードですね。金井さんは『Blue glimmer』という楽曲を制作されましたが、この楽曲は、先ほどの雰囲気の分類のなかではどれに該当するのでしょうか。

金井氏:

「その他」になります。僕は楽曲を作るよりも前に効果音や譜面制作として参加していたので、それら制作物のテストを通して『Airtone』を何度も繰り返し遊んでいたんですね。

|

ですから、「ここで叩くと気持ちいい」とか、「このタイミングに長押しをしたら楽しい」など、『Airtone』ならではの遊びを理解していたつもりです。その感触を取り入れながら楽曲を制作しました。

佐々木氏:

金井さんの楽曲は良い意味で特殊なんですよ。たとえば、ほかの楽曲はAパート→Bパート→サビというように展開するのですが、金井さんの楽曲はAパート→Bパート→サビ→そしてCパートまであったりするんです。実際に『Airtone』の楽曲として落とし込まれたとき、難度は高いものの遊びやすさや気持ちよさを感じるんです。

それが金井さんのゲームに対する理解の深さなんだと思います。何より金井さんは音ゲー好きなので「こういう譜面があったらおもしろいよね」というメッセージが遊んでいると伝わってきました(笑)。

──作り手でも遊び手ともしてもいい人材だったと(笑)。

譜面制作の是非 分業制を採用した新たな開発体制も

──じつは音ゲーにおける、楽しい譜面とつまらない譜面はどういうところで判断されるのかを事前に考えてみたんです。

個人的な見解では、楽しい譜面とは、リズムに乗れていることが最低条件としてあって、心地よいパターンのノーツが繰り返されるなど、トランス状態にも似た気持ちよさが得られる要素を含んでいるものだと思います。

一方でつまらない譜面になってしまう要因のひとつに、理不尽さが挙げられると思います。とはいえ、理不尽なものを上手くできたときは達成感も味わえるので、一概につまらないと決めつけるのも難しいんですが。

そういう譜面の制作の勘どころっていったいどこにあるのでしょう? 譜面を制作するとき、快適なゲームプレイと難易度のバランスは皆さん相当熟考されたかと思います。

佐々木氏:

はい。先ほどの難易度の話でも出てきたように、かなり試行錯誤しました。

──ドワンゴのスタッフに以前スマートフォン向けの音ゲーを制作していた開発者がいて、今回のインタビュー前に話を聞いたのですが、彼は「音ゲーにはふたつの譜面パターンがある」と教えてくれました。

解りやすいようにたとえるなら、 “デレステ型”【※1】と“スクフェス型”【※2】、ふたつの譜面パターンがあるとのことです。まず『Airtone』はどちらに該当するのでしょうか。

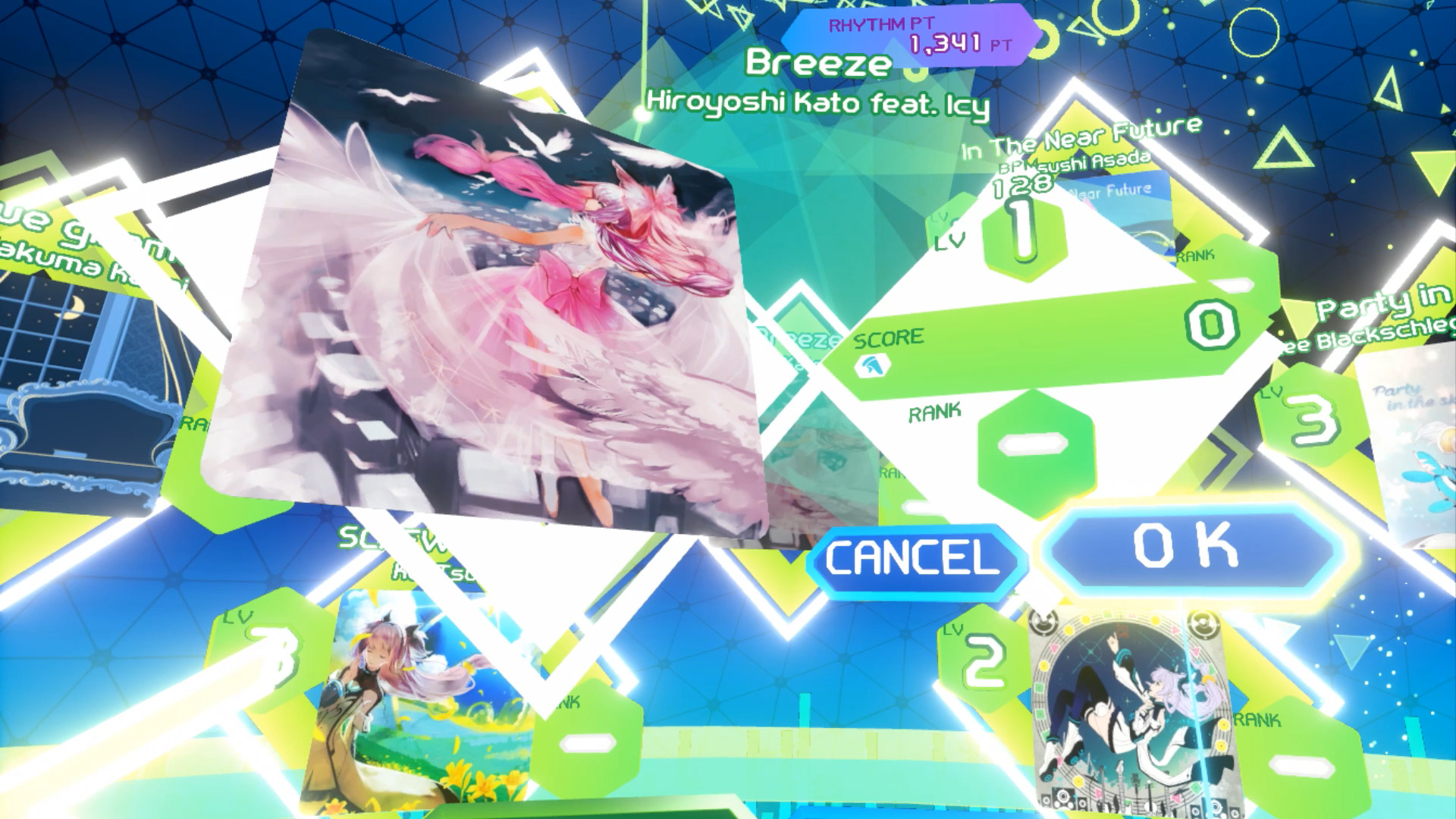

※1 デレステ型(造語)……本稿では、主旋律や歌声に沿って譜面が形成されていくパターンを指す。名称は、バンダイナムコエンターテインメントから2015年より配信されているスマホ向け音楽ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』の略称「デレステ」のシステムから。画像はアイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ App Storeのスクリーンショット。

※2 スクフェス型(造語)……本稿では、その時々に最も強く聞こえる楽器音をベースに譜面が形成されていくパターンを指す。名称は、2013年より配信されているスマホ向け音楽ゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル 』(開発KLab・運営ブシロード)の略称「スクフェス」のシステムから。画像はラブライブ!スクールアイドルフェスティバル App Storeのスクリーンショット。

(画像はApp Storeより)

佐々木氏:

その議論はありましたね。たとえば、歌声に合わせて譜面を作るとなると、難易度の差を付けづらくなるんですよ。ですから結局のところ、「主旋律ではなく下の楽器音を拾うのがベストだよね」となりました。先ほどのふたつの譜面パターンで言えば、スクフェス型になりますね。

──なるほど。私もこれまで多くの音ゲーに触れてきましたが、一般的にはスクフェス型を採用しているタイトルが中心になっていると思います。リズムが取りやすいことはもちろん、そのまま音ゲー特有の競技性にも繋がってくるため、そういう広がりを作れる利点もあるのかなと思います。

佐々木氏:

ええ。やはり作り手側からすると難易度の問題は大きいですね。たとえば、VOCALOID【※1】を題材にした『初音ミク Project DIVA』【※2】であれば、歌声を譜面に据えてもさまざまな難易度を作成できるんですが。ただし、普通の人の歌声を譜面に置き換えると、難易度のバリエーションがなくなりがちなんです。

2009年にセガ(当時)から発表された音楽ゲーム。音声合成ソフト「初音ミク」をボーカルに起用しているため、音域やスピードなどの制限が人間の歌声に比べて幅広い。リズムゲームパートでは、3Dキャラクターで描かれた初音ミクが歌い踊るなか、飛来するノーツをタイミング良く押していく。画像は初音ミク -Project DIVA- Xのゲーム画面。

(画像はソフトウェアカタログより)

※1 VOCALOID

ヤマハの開発した音声合成システムのこと。略称は「ボカロ」。2000年に開始された研究プロジェクトを経て、2004年に世界ではじめて製品化(『LEON』、『LOLA』)。メロディーと歌詞を専用エディタに入力し、人間の声からサンプリングされた歌声を人工的に生成することができる。クリプトン・フューチャー・メディア社より発売された『初音ミク』(2007年)は、同人やニコニコ動画を中心に二次創作が活況を呈し、人気も爆発。「VOCALOID」の代名詞的存在となった。

──そういう部分でも日本の音ゲーの文脈を丁寧になぞっているようですね。譜面制作の全体の流れは佐々木さんから伺いましたが、細かいところは久保さんらが徹底して関わっているのだと思います。先ほどヒストリア、ノイジークロークの2社間で譜面を制作していると話されていましたが、具体的にはどのようなフローで作られていたのでしょうか。

久保氏:

最初にノイジークロークさんがノーツを打つタイミングを決め、そこから弊社でノーツの種類を変更して、より遊んでいて楽しい形に仕上げていきました。

譜面制作のコンセプトは、あくまでも「リズムに乗りながらどれだけ楽しく譜面をさばき、新しい遊びを体験してもらえるか」です。

ですので、長押しを入れるタイミングはもちろん、どのように腕を曲げることになるかなど、身体を動かす楽しさに重きを置いて、試行錯誤しながら制作しました。

|

佐々木が話したように、『Airtone』の特徴のひとつ、浮遊感は表現しなければなりません。

リズムゲームパートには、ノーツが流れてくる5つのレーンが存在するため、動きが単調にならないように、腕を上下左右に振らせたり、大きな円を描くようにしたりと、譜面全体を通して浮遊感を味わえるように工夫しています。

──ノーツをさばいていくと、自然と身体を大きく動かすことになり、当初のコンセプトである“観客が見ていて楽しい”要素にも繋がるというわけですね。一方で久保さんの依頼を受けて、ノイジークロークさんが譜面制作で意識されたところはどこでしょうか。

仲村氏:

久保さんがおっしゃったように、僕らはノートを打つタイミングを決めていったわけですが、“観客が見ていて楽しい”というコンセプトを意識して、なるべくノーツを散りばめるようにしました。たまにいろいろなところに散りばめすぎて、タコ踊りみたいだよと言われたこともありました(笑)。

久保氏:

それから譜面の中に連打系を取り入れないという判断をしましたね。アーケードの音ゲーでの連打は楽しいのですが、『Airtone』には「モーションコントローラーを振る」と「トリガーを引く」動作しかないため、どちらも連打を入れると辛くなるんです。それにVRでは、先ほどの話にあったように反作用がないため連打は厳しいのかなと思います。

──連打系がないのには、そういう理由があったんですね。それにしても譜面制作を分業している音ゲームもなかなかめずらしいと思います。分業にメリットなどはありましたか?

久保氏:

そうですね……集中できたことですかね(笑)。

佐々木氏:

ヒストリアはゲーム制作会社ですが、ノーツを叩くのに気持ちいいタイミングのノウハウなど、音楽的な素養はありません。そこは「音楽理論を深く理解しているノイジークロークさんに任せたほうがいい」と思ったんです。

|

ただ、「ゲームとしてどのようにおもしろくしたいのか」は、やはり企画者である我々が担当するべきポイントです。

分業はこのようにお互いの得意分野を活かせた体制だったかもしれません。

greenspa:

これまでのVR音ゲーは、曲から譜面を自動生成したり、プレイヤーが譜面を制作してアップロードしたりするものが主流でした。今回のように、作り込んだ譜面を開発が提示するものは、めずらしいですし、今後のひとつの主流になるかもしれませんね。

──確かに譜面制作の分業の話を聞いたときは衝撃的でした。それこそスマートフォン向けの音ゲーなど、楽曲と譜面が強く結びついていて、切り離せないという固定概念があったので。

加えてスマートフォン向けの音ゲーはそのサイズから、右のノーツを右手で叩き、左のノーツを左手で叩くというような運指があまり機能しないため、攻略性も乏しいところがあります。

VRになることで、そのあたりの呪縛から解放されたと。

佐々木氏:

そうですね。ともあれご好評いただいているのは、何よりも音楽とゲーム、ふたつの専門分野を理解されているノイジークロークさんのご協力があってこそだと思います。

|

譜面を制作したあとも、きちんと自分たちで遊び込んでから私たちに送っていただけたので、たとえ初稿であっても毎回クオリティーが高かったのが嬉しかったですね。

VRの没入感を突き詰めたら、飛ぶしかなくなった

──先ほどの連打系を入れなかった話などは、まさに “VRならでは”の考えかただと思います。同様にVRならではの特性などありますでしょうか。

佐々木氏:

たとえばルームですね。

──それなんですが、基本的に音ゲーのゲームサイクルは、楽曲選択画面→リズムパート→リザルト画面の繰り返しだと思います。ですが、『Airtone』にはメインキャラクター「ネオン」と触れ合えるルーム画面が存在します。これがVRならではだと。

佐々木氏:

没入感が高く得られる反面、VR音ゲーは、これまでの音ゲーのゲームサイクルを踏襲しただけだと、ひと通り遊んだら疲れてプレイをやめられてしまう恐れがありました。

ですが、せっかくVRという仮想空間を楽しんでいただくのだから、我々としては、「疲れを乗り越えて、向こうの世界に住まうほどの没入感を味わっていただかないと」と考えたんです。

要するに、現実世界に戻って休憩するのではなく、VR世界にある休息場所でひと息ついてもらいたかったんです。

ルームはもうひとつ、最初に挙げたコンセプト「総プレイ10時間以上」にも関係すると思っています。

ルームでは、リズムゲームパートを遊ぶことで、アイテムを取得できたり、ネオンとの会話にも変化が生じたりなど、さまざまな演出が楽しめます。プレイヤーの皆さんに飽きずに長く楽しんでいただくために、そういう形で演出や物語性を取り入れたんです。

greenspa:

ネオンが「キミが望むなら、いつまでもここに居ていいんだよ」と語りかけてくる裏には、そういった意図があったんですね。

あまりにもしつこいと、ちょっとヤンデレっぽい演出にもなりかねませんが(笑)、そこはネオンの明るい性格と可愛らしい行動で救われている気がします。

佐々木氏:

そうですね。ネオンは明るい性格になるよう心掛けました。ネタバレになるので詳しくは申し上げられませんが、じつはシナリオにはプレイヤーが驚くような大きな山を用意しています。

個人的に“VRならではのストーリーテリング”も実現したかったので、シナリオを通してプレイヤーに強烈な体験をしていただくように仕掛けています。

──なるほど。ルームはシナリオ上でも重要になるわけですね。一方、先日ドワンゴの皆さんと『Airtone』を遊んでいるときに、ルームに関して気になるところがありました。リズムゲームパートを終えるとリザルト画面になりますが、その後、一度ルームに連れ戻されてしまう部分です。

従来の音ゲーであれば、そのまま続けてつぎの曲が遊べるように楽曲選択画面に切り替わるものですが。あそこで一度ルームに連れ戻す理由は何でしょう。

佐々木氏:

それは開発の都合で、反省点のひとつです。もちろんリズムゲームパートを繰り返し遊んでいただくのがベストですが、それですとルームパート自体を忘れられてしまう恐れがあったんです。

ルームに一度戻っていただくことで、手に入れたアイテムで遊んだり、シナリオを確認したりできる。その変化を楽しんでいただきたかったので、そういう流れになりました。

なるべくスムーズにルームから楽曲選択画面に移動できるように、1ボタンで届く距離を意識はしたのですが、おっしゃるとおり、もっとここの繋がりを自然にできたのではないかというのが心残りですね……。

──作り手として世界観とシナリオを見てもらいたい反面、コンテンツ消化のバランスなども考慮しなければならないため、さぞ難しい部分なんだろうと思います。

佐々木氏:

ええ。ゲームサイクルを保ちながら、同時に利便性を実現するのは難しいですね……。

──ルームでは、行動したときの音などもこだわっていらっしゃいますよね。

佐々木氏:

それも没入感を大切にした結果です。ルームでは、周囲を見回せるのはもちろん、音がきちんと聞こえるなど、細かいインタラクションの積み重ねを意識しました。なかでもネオンの足音や椅子に座る音、草花に水をあげる音など、何気ない生活音にはこだわっています。

──そのリアリティの表現は、ノイジークロークさんの努力の賜物でしょうか。

蛭子氏:

ルームに関しては、VRならではのサウンド作りができたと思います。“その空間にネオンが居る”ということを感じられるように作り込みました。たとえば、アイテムはもちろん、ルームに存在するすべてのものに音を付けたりなど。

仲村氏:

ルームでは、わりと自由にやらせていただきました。

|

リズムゲームパートを進めて手に入るアイテムには、どうしても特別感を表現したかったので、そこを音で徹底的に作り込んだんです。

── 一方でリズムゲームパートにおける“VRならではの”演出はどのように考えたのでしょうか。

佐々木氏:

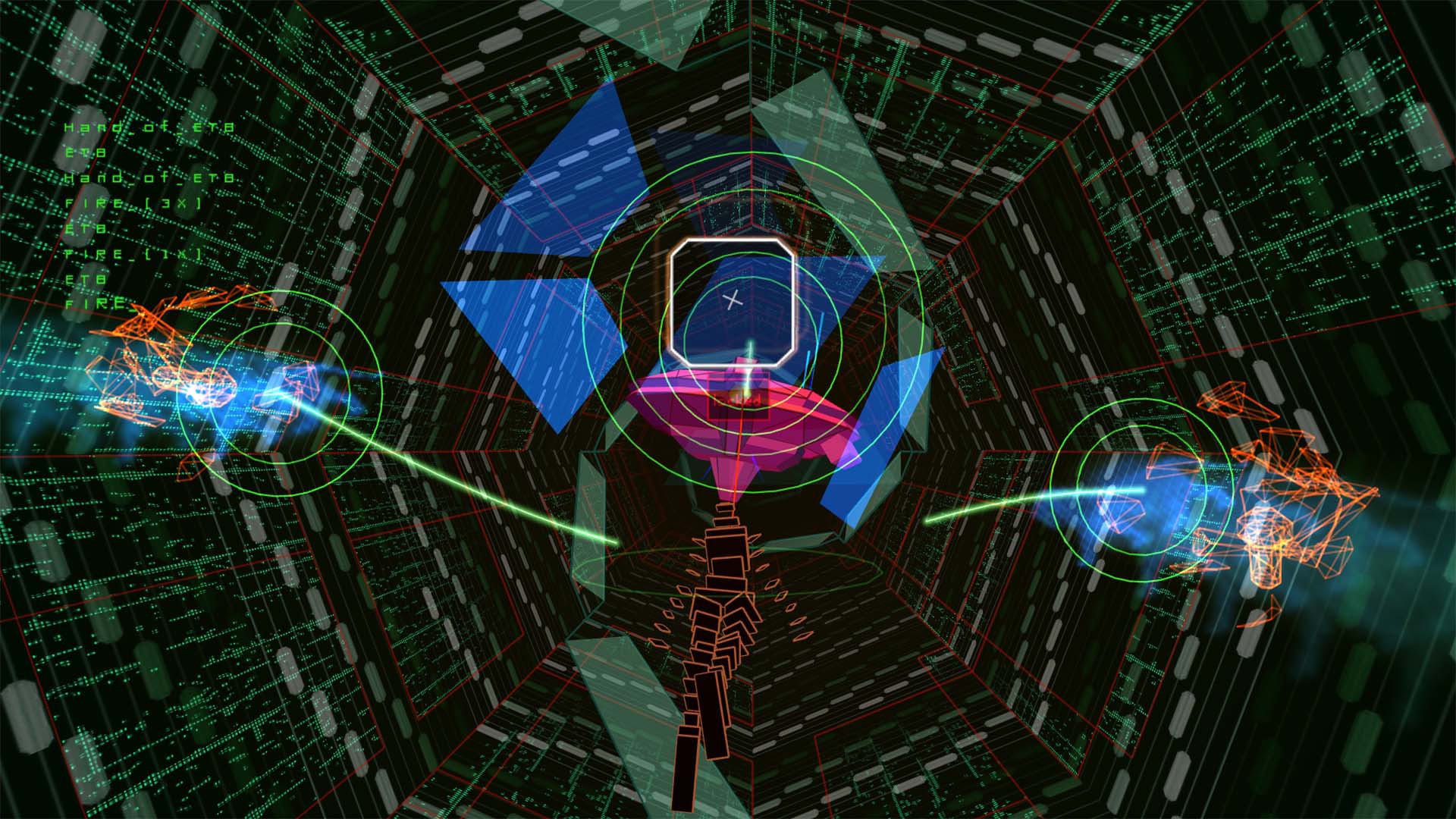

リズムゲームパートでは、没入感を増すために背景に着目しました。

これまでのVR音ゲーは背景が代わり映えしないものが多いなか、『Airtone』では世界の広がりを体感できるように熟考しました。考えた末に思い付いたのが、「もうプレイヤーが飛ぶしかないな」と(笑)。

一同:

(笑)。

greenspa:

あ、飛ぶのは後から考えた仕様だったんですね。

佐々木氏:

正直な話、作り手からすると、同じゲーム体験が与えられるのであれば、制作がたいへんになるので、なるべく飛びたくはありませんでした(笑)。

ですが、思い返せばVRコンテンツは当初ジェットコースター系が流行っていたと思います。その理由は、疾走感があるうえに、場面も切り替えやすく、見回したときに世界が動いている感覚を同時に与えられるからです。いちばん解りやすいVRコンテンツのひとつですよね。

greenspa:

個人的にネオンがいっしょに飛んでくれたことには感動しました。

リズムゲームパートの空間は、全体的にどこか幾何学的で非人間的な雰囲気を醸し出していますが、そういう場所であってもネオンがいっしょに飛んでくれているおかげで、遊んでいて不安にならない。まるで、『Rez Infinite』【※】におけるアバターのようだと思ったんです。

(画像はソフトウェアカタログより)

佐々木氏:

はい。そういう意味でもネオンの存在は本当に重要です。……それにリザルトでも褒めてくれますからね。

greenspa:

ああ、ハイタッチもできますよね。始めるときに「いっしょに行こうよ」と手を引いてくれて、最後にハイタッチで終わるという輪のような物語性も美しいですよね。

音ゲーの面白さとは何なのか

──ここまで『Airtone』の魅力をはじめ、「VR×音ゲー」の観点でいろいろお伺いしましたが、ここで改めて「音ゲーのおもしろさとは何か」について考えていければと思います。『Airtone』も当然それを追究して開発されたと思いますが、皆さんが見出した「音ゲーのおもしろさ」とはいったい何だったのでしょう?

佐々木氏:

自分は、音ゲーの王道である「BEMANI」シリーズをベースに敷くべきと考えながら開発に臨みました。音ゲーが持つ根源的なおもしろさは、身体を動かすことはもちろん、「再現することの楽しさ」にあって、それを「BEMANI」シリーズは持っているからです。

|

タイミング良くボタンを叩いて、そこに成否の判定を付けて、結果が出てくる。よくよく考えると、音ゲーは本当にストイックなゲームジャンルだと思います。

というのも、パズルのように正解があるんですよ。そのとおりに叩けばパーフェクトを狙え、そこに至るまでに分岐はありません。

ゲームが提供するものに対して自分の動きを最適化していく行為は、とてもストイックなことだと思っています。

──下手したら全ゲームジャンルのなかでもっともストイックかもしれません。

佐々木氏:

ええ。シューティングゲームであれば、避けたり撃ったりなど攻略にもさまざまな分岐が存在すると思います。ところが音ゲーは「この譜面をどう再現できるのか」という試行の究極系です。もちろん、そこに競技性が生まれるので、おもしろさは多分にあると思っています。

誰しも一度は分岐のある音ゲーというものを考えるものですが、やはり個人的には音ゲーのおもしろさは「リズムを刻んでタイミング良くボタンを叩く。それをより正確にこなす」ことだと思っています。

──自分を最適化する楽しさは一種のトランス状態ですよね。反復が技術を生み、それができる限り無意識に実行できたときの心地よさはある種の達成感につながると思います。

一方でコンセプトの「観客が見ていて楽しい」が語るように、『Airtone』はロケーション向けのタイトルのように、ギャラリーが付くことも前提にされています。

「見ていて楽しい」のは観客目線ですが、実際に遊んでいるプレイヤーの心理状態として考えると、これは自分との戦いであることと同時に、その姿を「やはり誰かに見てもらいたい」というナルシズムも持ち合わせていると思います。

greenspa:

とくにアーケードの音ゲーは、その心理に応えていると思いますね。たとえば、『ノスタルジア』【※】のように、プレイ画面に加えて、筺体上部にもうひとつギャラリー用のディスプレイを設けている音ゲーは多いです。

(画像は【ノスタルジア】 トレーラーより)

周囲の人にどのようなゲームなのかを伝える宣伝の意図もあると思いますが、自分のプレイが見られているという気持ちよさも満たしてくれますよね。

──どこかに「自身のプレイを見てほしい」という思いがあるからこそ、「観客が見ていて楽しい音ゲー」というコンセプトが生まれてくるのかもしれません。『beatmania』や『Dance Dance Revolution』が大きなムーブメントとなったのは、こうした心理的背景がゲームそのものの楽しさに拍車をかけたのかもしれません。

佐々木氏:

ええ。『Airtone』でも同じことが言えると思います。プレイヤーの腕前が上手くてもおもしろいし、下手でも楽しいと思います。ギャラリーから見た楽しさの部分にも、プレイヤーの見られる心理にもある一定の効果が生み出せていると思っています。

また、よく音ゲーの動画がネット上に投稿されていますよね。これは音ゲープレイヤーにとって、上手いプレイヤーの運指を研究するための需要があるからです。だからこそ『Airtone』にもリプレイ機能を搭載しています。

画面をキャプチャーすることもできますが、それだとHMD(ヘッドマウントディスプレイ)【※】の揺れがそのまま再生時に表現されてしまうため、リプレイ機能を通して綺麗に録画できるようにしました。リリース後に多くのプレイヤーの皆さんが動画を投稿してくださったのを見ると、当初の狙いどおりになったのかなと思います。

(画像はWikipediaより)

ただ悔やまれるのは、最後の最後に入れようとして断念したリーダーボードですね。世界中のプレイヤーとスコアを競い合いたかったのですが、スケジュールの都合で泣く泣く諦めました。

──とはいえ、まだリリースされてから半年ほどのタイトルです。これだけの反響があったからには、今後の展開についても期待せざるを得ません。現状お話できる範囲で構いませんので、ぜひ次の展開について教えていただければと思います。

佐々木氏:

もちろん考えています。現在は全25曲ですが、じつは当初からそれ以上の楽曲を制作しているので、まだ隠れたものが残っているかもしれません。

それから、楽曲の評判が良いので、サウンドトラックアルバムの販売も検討しています。

greenspa:

おお、それは! それから……他機種でのリリースはいかがですか?

佐々木氏:

個人的にはやりたいと思っていますが、コントローラーやセンサーの関係で、相性の悪いデバイスが一部あるかもしれません。そこは慎重に決めていきたいと思います。

greenspa:

先日、韓国のVR ZONE【※1】でロケテストを実施されていましたが、ロケーションビジネス【※2】の展開はあるのでしょうか。

先日ドワンゴVR部は中国・深センにVR機器の取材に行ったのですが、VRのロケーションビジネスが中国全土で5000ヵ所を超えているという話を聞きました。また彼らのビジネスモデルが特殊で、Steamで購入したVRゲームをその場で起動して、1回20元(約350円)程度で遊ばせているという(笑)。

※1 VR ZONE

2017年8月より韓国のYESHカンパニーと提携し、AMG GAMESは『Airtone』をVR体験施設「VR ZONE」でロケーションテストを行った。高陽(コヤン)市内の大型ショッピングモール・スターフィールド高陽をはじめとして、複数のスポットに展開された。

※2 ロケーションビジネス

ここでは家庭用ではなくアミューズメント施設などの公共空間に筐体を設置するビジネスのことを指す。本文中で言及されているように、もとよりゲームセンターなどに設置されたアーケードゲームは、1プレイごとに課金するビジネススタイルを取っていた。近年、家庭用として普及しつつあるVRゲームをロケーションベースのビジネスとして展開できないかという動きが国内外で見られる。

佐々木氏:

なるほど。あれ? するともしかして冒頭で話した中国の売上の高さというのはその形での?

greenspa:

含まれているかもしれませんね(笑)。ということで日本のゲームセンターに設置する予定などはないのでしょうか?

佐々木氏:

そこも攻めたいと思っていますが、現在はコンタクトを取りつつ進めている段階です。

──続編やDLCの予定はありますか?

佐々木氏:

どういう形で出すかは申し上げられませんが、新曲はあるので何かしらの形で実現できればと思います。

──それでは最後に、『Airtone』に限らない、今後のVRゲーム開発におけるヒストリアさんの目標を教えていただければと思います。

佐々木氏:

これまでVRゲームを何本か開発して気付いたのは、まだ市場は踏み荒らされていないということです。今日、この場で語っていても、新たな知見がつぎつぎと出てきます。

ひとりのクリエイターとして、VRゲームは作っていて本当に楽しい。

その楽しさを今後も新しい体験として皆さんにご提供できるように、VRゲーム市場を切り拓いていきたいと思います。

──楽しみにしています!(了)

|

「和製の王道VR音ゲー」、「観客が見ていて楽しい」、「総プレイ10時間以上」──『Airtone』が据えた開発コンセプトは、音ゲープレイヤーはもちろん、多くのゲームファンに刺さり、今日のヒットに繋がった。

今回のインタビューを通して、いくつか課題が挙がったものの、短い開発期間で全25曲という周回プレイに耐えうるボリュームに加え、品質の高さを誇るコンテンツであることは間違いない。

インタビューを振り返ると、佐々木氏が掲げた「王道音ゲー」の定義が印象に残った。筆者はふだんから音ゲーを嗜むが、氏も言うように「BEMANI」シリーズは音ゲーの最初にしてスタンダードを形作った功績がある。

流れるノーツをタイミング良く叩き、100%(お手本)の完全再現を目指す快感。そして筺体のテーマに沿った楽器の演奏を気軽に楽しめる行為に、多くの人々が魅了されたからそこの今日の音ゲーの隆盛があるのだろう。そこを氏は音ゲーの楽しさの核と見据え、王道と呼び、『Airtone』の楽しさに取り込んだ。

さらに『Airtone』は、仮想空間のなかで全身で音楽を浴び、リズムを刻むという新たな体験を提示するものだ。

積極的なロケーションビジネスにも可能性を見出しており、音ゲーの未来を切り拓くひとつの事例であると言えるだろう。

今後の展開の詳細については明言を避けたが、『Airtone』というプロジェクトのつぎなる展開が、新しい音ゲーの形をまた提示してくれることに期待を寄せたい。

©AMG GAMES

【あわせて読みたい】

水口哲也のハチャメチャ人生が『Rez』で人類を進化(?)させるまで。「制約が創造を生む」なんて、もう言い訳しない【ゲームの企画書:水口哲也氏】本文でも触れられた『Rez Infinite』の開発者、水口哲也氏への7時間にわたる「狂気の」インタビューの記事もあわせてお楽しみください。セガの面接官にVRの可能性を説くことから始まったという水口氏の語るビジョンとは?