セガのマリオになりかけた

──では話を戻しましょう。その後『Starflight 2』が1989年に出て、1991年に『トージャム&アール』です。

グレッグ氏:

オーケー、『トージャム&アール』をやろうと思った理由のひとつは、楽しいことをやりたくなったからなんだ。『Starflight』も『Starflight 2』も楽しいけど、大きくて複雑なゲームだった。そしてどちらもPCゲームだったということもある。90年代初めには家庭用ゲーム機が伸び始めていた。PCゲームを何年も作ったあとで「おお、これなら簡単そうで、もっと楽しそうだ」と思ったんだね。

それでいくつか市場に出ていたゲームをチェックしてみて「よし、これならやれんだろ」という感じだった。もちろんそのあとで見た目より複雑だということが判明するんだけども。物事ってのはいつもそんなもんだよね。

でも楽しかったよ。僕らは音楽にめちゃくちゃ力を入れ、それこそが『トージャム&アール』らしさを生み出した。

当時の僕はストレスを発散したかった、遊びたかったんだ。だからいっぱい音楽があって、バカなことがいっぱい起こって、わけのわからないことがいろいろ起こるようなゲームになっている。それは当時の僕がそういうモードだったからなんだ。

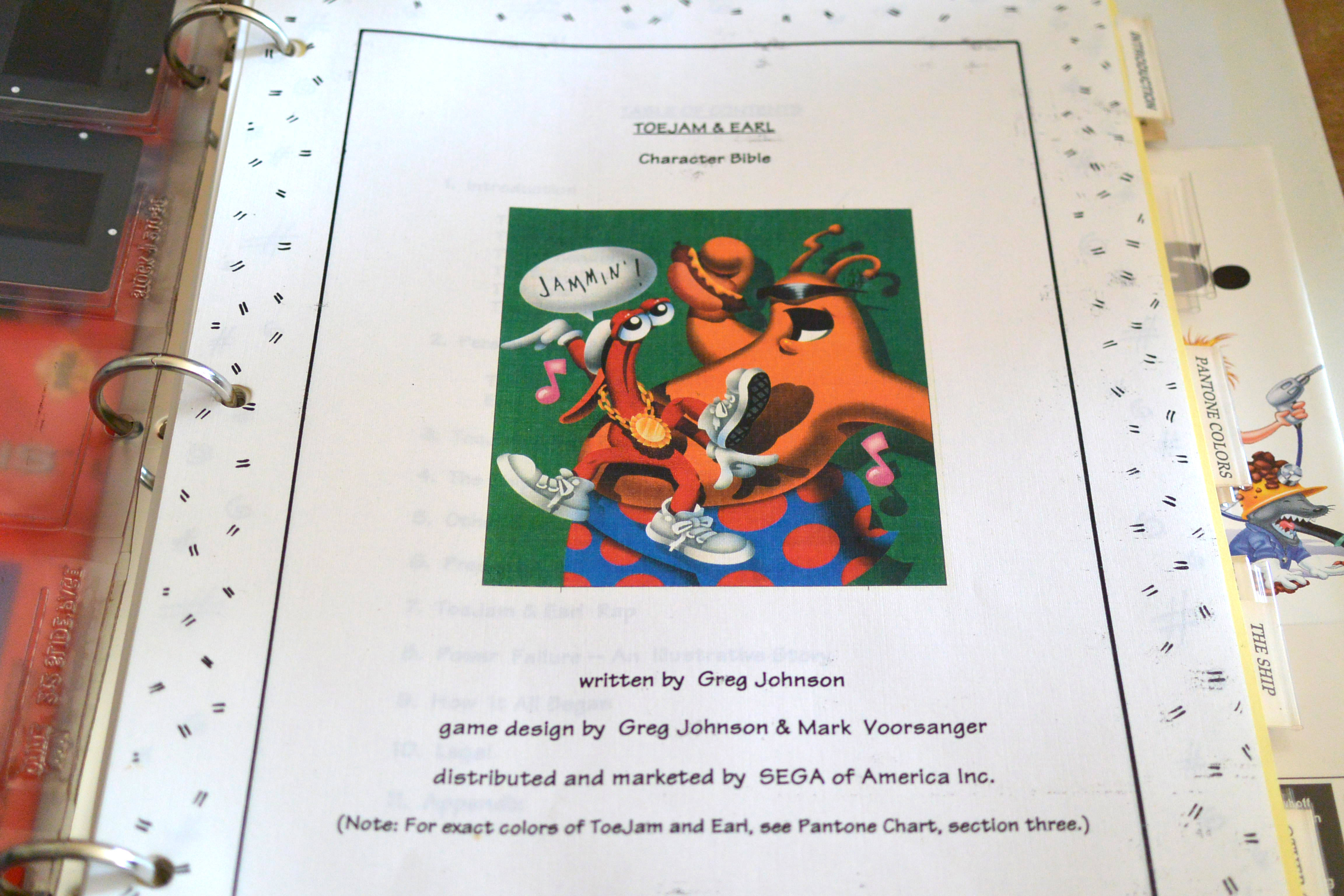

当時のセガ・オブ・アメリカのマーケティング用資料。

もちろんゲームの方向性を決めたのは僕だけじゃなくて、当時の共同経営者であるマーク・ヴォーサンガーと一緒に作ったものだ。ふたりだけのオフィスで一緒にあれこれやって作っていくのはいい時間だったな。

僕はゲームデザインとアートとエンジニアリングをやって、それから音楽をやってくれたジョン・ベイカーやマーク・ミラーなど何人かを雇った。いくつかの曲では僕自身も曲を書いたり歌ったりしてジョン・ベイカーに渡したよ。本当に楽しかった。そうしてスケジュールと予算内で仕上げることができた。まさに作りたかったようなゲームになった。

そしてそんなに売れなかった。みんなこのゲームに困惑したんだ。

実際、日本では出ないと言われたこともあった。「これはアメリカ的すぎる、日本の市場では理解されないだろう」ってね。友だちから聞いて日本で発売されたって知ったのは何年も経ってからのことだよ。そこにあるメガドライブのカセットはこの前スタッフが日本に行ったときに秋葉原で買ってきてくれたものだ。実際に目にするってのはいいもんだよね。

でも一方でこんな話もあった。トージャムとアールがセガのマスコットになるかもって話があったんだよ。

ソニックはまだギリギリいなかったからね。開発が終わる直前に「キミらのキャラクター、セガのマスコットになるかもしれないから。Genesisの箱に印刷されることになるだろう。要は僕らのマリオになるんだ」って言われた。

当時のセガ・オブ・アメリカの人々、ヒュー・ボウエンとかスコット・バーフィールド、ティム・カリンスキーやマデリーン・カネパさえも『トージャム&アール』を気に入っていた。……少なくともそう言っていた。

豊田信夫【※】もヘッド・オブ・プロダクト・デベロップメントとしてその場にいて、彼も『トージャム』ファンだったんだ。

※豊田信夫

現Unity Technologies Japan代表取締役会長。三菱商事からセガに入り、セガ・オブ・アメリカ時代は副社長まで務めた。

あとは面白い話だと……スコット・ローディって知ってる? SIEワールドワイド・スタジオ アメリカのシニア・バイス・プレジデントだけども、すごく面白くて情熱があり、フレンドリーでいつも笑顔の、あまりお偉いさんには見えないタイプなんだ。

だけど、僕が『Doki Doki Universe』をプレイステーション4で出したときに会ったら、「うわぁ! 知ってますか? 僕はセガのテスターからキャリアを始めたんですけど、『トージャム&アール』のテスターもやっていて、このゲームはこうすべきだってすごく長いフィードバックを書いたんですよ! それを受け取りましたか? 読みましたか?」ってすごい勢いでね(笑)。

相手がプレジデントだから「うーん、たぶん違うかな? ちょーっと覚えてないな」って言うしかなかったんだけど、まあ彼もテスター時代を覚えてるぐらいにはファンだったわけだ。うれしいよね。

さてこの話にオチをつけると、僕らはセガのマスコットになれるというオファーに大変興奮していたんだけど、ある日電話がかかってきて、「トージャムではなくなった、この青いカリカリしてるハリネズミがマスコットになる」と言われ、後日ソニックの初期のアートワークも見せてもらった。

僕は「ホントに? 彼は友好的に見えないし、なんでこのキャラクターをマスコットにしたいの?」って思ったんだけども、まあ結果がどうだったかは言うまでもないよね。ゲームは良かったし、僕もソニックのゲームをすごく好きで遊んでいた。

でも羨ましかったなあ! しばらくは「ちくしょう、もうちょっとだったのに!」ってイライラしていたよ(笑)。

──(笑)。

※安原弘和氏、大島直人氏による、ソニック・ヘッジホッグに関するGDC2018の講演。グレッグ氏の話の裏で、当時日本ではどうソニックが始まっていったかが語られている。

グレッグ氏:

さて、『トージャム&アール』は先ほど言ったように、最初はあまり売れなかった。でも少しずつ少しずつ、普通のゲームとはちょっと違う動きを見せ始めたんだ……。

ローンチからすぐにちゃんと売れるゲームは、「マーケティングが最初からうまくいっている」とか、「すぐにどんなゲームかわかりやすい」といった条件があると思う。「ああ新しいレースゲームだね」とか、『ベアナックル』なら「戦うゲームなんだね」とか。

でも『トージャム&アール』は、「えーと……これは?」という感じになる。遊んでみて、体験してみないとなかなかわからない。

理解にちょっと時間がかかるゲームだ。それはソフトの動きにも現れていて、セガは「うーん、これじゃ駄目だな」と見切りをつけ、全然違う2作目を要求してきた。

『トージャム』2作目が横スクロールになった理由

(画像はトージャム&アールコレクションより)

グレッグ氏:

そのころ、じつはすでに続編に取り掛かっていて、3ヵ月か4ヵ月が経っていたと思う。もうプレーンなステージを歩けるようになっていて、新機能もあった。家の中に入れるとか、氷と雪のステージとかもあってね。でもそれらは全部捨てることになった。

「いやサイドスクロールのゲームが欲しいんだ」と言われたからね。まあお金が出るなら仕方がない。僕らのベストを尽くそうということになった。

それで『ToeJam & Earl in Panic on Funkotron』(1993)は、サイドスクロールだけど探索の雰囲気があるものを目指すことにした。基本的に右に向かって行くゲームでどうやって探索している感じを出すのか、面白い挑戦ではあった。

それとふたりのキャラクターをどう画面の中に表示するかもね。別々の方向に行き始めたらどうしよう? 結果的には、別々の方向に向かうとスクリーンの端を押し合うことにしたんだ。

そして体が大きいアールがいつも勝ち、トージャムは引きずられていく(笑)。

探索についてはいろいろなアイデアにたどり着いた。茂みや木を覗くとか、水中に行くとか、バブルに乗って飛んでいくとか、雪を滑るとか、キノコで跳ねるとか。

そういった要素をいろいろ入れていくことで、単にジャンプとシューティングだけにしないようにしたんだ。そういうゲームは当時いっぱいあったからね。

そして大きな風変わりなキャラクターがいてストーリーを語れるということの長所を活かそうともした。「彼らの母星を見せられるじゃん!」って興奮したね。

彼らの星・ファンコトロンにいる友だちや家族を紹介してストーリーを展開できる。

さて面白いことに、この続編についてはゲームが全然違うので多くの人が混乱した。最初のゲームを気に入っていた人からは「なんで変えちゃったんだ!」って声も多かったし、逆に続編から入った人はコレはコレとして楽しんでくれた代わりに、最初のゲームがピンと来なかった(笑)。

いまだにオンラインフォーラムで「どっちがいいか」って議論を見かけるよ。たまに両方好きって人もいるけどね。

いま振り返ってみると、あれだけ違うスタイルのゲームにしてしまったのは間違いだったと思う。僕らはうまくやったと思うし、悪いゲームではないけども、続編としては間違っていた。

というのはね……続編が出るころには『トージャム&アール』が成功していたからなんだ。「じゃあ変えることなかったじゃないか」と思ってもあとの祭りだったのさ。

『トージャム&アール』はアメリカだけでなく、どうもユーモアのセンスが合ったみたいでUKでも成功を収めた。3番目にうまくいったのはブラジルだ。

ブラジルではメガドライブが強かったというのもあると思うけど、ブラジルのトージャムファンはいまでも多い。

──そのころ、シリーズの権利は自分たちで保持していたんですか?

グレッグ氏:

うん、権利自体はいつでも僕らが持っていた。記憶している限りでは契約上セガに権利が移ったことはないと思う。当時セガ・オブ・アメリカは始まったばかりで15人だか20人しかいなくて、そういうことをまだそんなにやっていなかったんだ。確かそういったものを処理する自前の弁護士もいなかったんじゃないかな。

IPを渡すか保持するかというのは、どっちがより強く権利を持っておきたいかの“てこ”のようなものだ。もちろんできることなら誰もが権利を持っておきたいし、彼らも持っておきたかったけど、どちらかと言えば欲しいのは(シリーズの権利そのものより)オリジナルのキャラクターだった。

僕とマークが知っていたいい弁護士は「それなら権利まで渡さなくても大丈夫ですよ」と言っていて、セガ・オブ・アメリカのヒュー・ボウエンも話のわかるすごくいい人で、「ならそれでも大丈夫。君らはこのユニークなキャラクターに労力を注ぎ込んできたからね」という感じだった。

──それでも出資は受けていたんですよね?

グレッグ氏:

そう、セガが開発費を出していて、すべてのマーケットで独占的な権利を持っている。彼らはIPは持っていないけど、現在でも制作物に対しての権利は有していて、よく「新作にシークレットとして初代のゲームが遊べるとかどうですか?」とか「ついでに再リリースしてみては?」とか聞かれるんだけども、それは僕らが決められることではないんだ。開発したものについてはセガが権利を持っているから。

だからこの新作でもオーディオなどは再利用ではなく再録音している。音素材と言えば、さっき言ったように『トージャム&アール』は僕とマークでインディースタイルで作っていたもの。

僕らの“収録スタジオ”と来たら小さなテープレコーダーだった。

みんなが帰った後のオフィスで叫んだり歌ったりして録ったもんさ。日中はそんなことできないからね。

声素材はそうやってみんなが帰るのを待ち、ひとりで「ブギブギブギー」とか「アローハー」とか言って録ったんだ。

それでね、この新作を作るにあたって声優を雇ってちゃんと録ろうかと思ったんだけど、いくらかのファンは「いやそうじゃない。またあなたにやってほしいんだ。 あれをまた聞きたいんだ」という感じだったので、またやるハメになったのさ。フラガールはさすがにキモいんでやめたけどね!

ローファイな感じがチャーミングに聞こたりするのが良かったのかも。これはドット絵にも通じるかもね。

……なんの話をしてたんだっけ? 『Funkotron』か。売上だけで言えば『トージャム&アール』と同じぐらいには売れたんだけども、あまり記憶に残るものにはならなかった。

まあそれもわかるかな、『Funkotron』は当時のほかのゲームにより近いものだったから。いずれにしても、みんなの記憶に残ったのは最初のほうなんだ。

多様性を尊重し、敬意を表し、祝したい

グレッグ氏:

そしてふたつの『トージャム』のあと、セガは彼らのライトガン“Menacer”のための小さな作品を依頼してきて、僕らは『Ready, Aim, Tomatoes!』(1992)というゲームを2ヵ月か3ヵ月ぐらいかけて作った。Menacer対応ゲームの中ではいちばんいいデキだったと思うよ!

Image By David Quach, CC BY 3.0, Link

その次にやったのが『Orly’ Draw-A-Story』(1997)だね。ジャマイカンの女の子オーリーが出てくるクリエイティブ系の作品さ。

──これはゲームなんでしょうか? それとも教育系ソフト?

グレッグ氏:

どちらでもあるかな。ゲームというよりも、絵を描くとそれが彼女のお話の中に出てきてアニメーションするというもので、ブローダーバンドから出た。あの会社はなくなっちゃったから、いまはどこが権利を持ってるかわからないけど、子どものクリエイティブな発想をサポートするインタラクティブソフトということでいろいろ賞をもらったよ。

僕の母は学習障害児をサポートする学校をやっていたから、このソフトには誇りを持っている。学習障害を持つ子の中には自閉症傾向のある子がいたりするものだけど、『Orly’ Draw-A-Story』はそういった子どもたちにとても好まれたんだ。

描いているあいだにオーリーがそれに反応して「オレンジは私も好きなの! すごくよく描けてるね!」とかいろいろ話しかけてくれるのに刺激されるみたいだね。

オーリーを演じたAlreca Whyteはジャマイカ出身のレゲエシンガーで、ジャマイカ言葉のパトワを使っていて、僕がセリフを書くときにも彼女がアドバイスして助けてくれた。

それで……この国の人々は人種についてとても繊細だから、たとえばアフリカ系アメリカ人のキャラクターを出すときには、それが攻撃的でないよう注意しなければいけないことがある。皮肉なことに問題のあるキャラクターがいるときに最初に火が着くのは白人だったりするんだけどね。

オーリーもトージャムもアールも黒人系キャラクターというのは共通していて、たとえばアールたちは「Yo, What’ up」って挨拶するよね。白人でもフッド(界隈)で育ったりするとそういう話しかたをすることもあるけど、基本的にはヒップホップやラップと同じく、これはブラックアメリカンの文化にまつわる話しかただ。

それでね、当時オーリーやトージャムたちを見たブラックアメリカンは「やっと自分たちみたいに喋るキャラが出てきたなんて、いいじゃん」という感じだったんだ。僕自身かなりリベラルだから、ジャマイカとかほかの文化へのリスペクトを込めたいと思っていた。

でもオーリーを見て「え、彼女がちゃんとした英語を話さないのはどうなの? バカだと思ってるの?」って人もいたんだよね。

僕らとしては「いや、これはジャマイカではこう話すもんなんですよ」という感じだったんだけども、ブローダーバンドが「これはまずいことになりました。ちょっとこのままだとマーケティングをするのは厳しいです」となったことがあったね。

同じようなことは『Doki Doki Universe』(2013)でも経験した。これはロボットがいろいろな文化の入った世界を巡り、「ニンゲンとは何か」を学んでいくというもので、ある場所では誇りを知り、別の星では嫉妬を知り、さらに別のところでは愛について知る、といった感じなんだけども……レビュアーたちが書いていたのは「アフリカの世界の人がロボットを知らない! 開発者は黒人は馬鹿だと思ってるの?」っていうようなことで……。

それは話の一部ではあるけど、ほかのことには言及してくれなかったんだよ。文化や人種の多様性をゲーム世界で表現するのがいかに難しいか……たまにがっかりさせられることがある。

(画像はゲームソフト | Doki-Doki Universe | プレイステーションより)

でもね、この業界にいるものとして、ゲームにもっと人種の多様性を持ち込みたいと思ってやってきたんだ。格闘ゲームにヒスパニックのキャラがいるとか、黒人のキャラが銃を持って出てくるとか、それは全然十分じゃない。

男も女もだ。もっとちゃんといろいろな文化にアイデンティティーを与えて、尊重して、敬意を表し、祝したいんだ。

僕はユダヤ人と黒人のハーフ。母はロシア系ユダヤ人で、彼女の両親は第二次世界大戦中にロシアから逃げてきた。僕自身、ヘブライ語教室に通ったもんさ。

一方で父は黒人で、兄弟たちはもっと黒人っぽい。

それで……非難しようってんじゃないんだよ。白人の男がゲームを作ってることが多いんだから、白人の男についてのゲームにもなろうってものさ。

大きなお金が絡む業界でもあるから、保守的になることもあるだろう。最近はセクシーなら女性キャラのアクションゲームも増えてきたりもしている。

でもね。人種のことに限らないけども、僕はもっと幅広い人類に興味があって、ゲームをもっと人間的なものにしたいと思っている。

それは『Doki Doki Universe』のテーマに繋がっているし、このスタジオがヒューマネイチャーという名前である由来でもある。僕は人間そのものと、人々を繋ぐこと、そして人間的な体験に興味があるんだ。でもそれはこの業界でお金が絡むとなかなか難しい。

日本のデコメールを見て思いついた“Deko Deko-Mail”

──ここまでのキャリアで、ゲーム開発者としてのリリースが途切れる時期が何度かありましたけども、“サイレントモード“のあいだは何をしていたんですか?

グレッグ氏:

サイレントモードというわけではなくて、生活のためにいろいろやっていたんだ。出資を得られていたらもっとゲームを作っていたと思うよ。ububuというサンフランシスコのスタートアップや、ePlanetという会社でクリエイティブ・ディレクターをやったりもした。

ePlanetは惜しかったな。ちょっと早すぎたんだ。

EyeToyのようなものにだいぶ早くに挑戦していたんだけど、Webカメラが普及するのはだいぶ先のことだった。とくに自分が深く関わったもので言うと、“Freeblenux”というバーチャルなエイリアンキャラクターがいて、カメラを通じてインタラクティブにコミュニケーションするというものだった。かなりいい具合にまで持っていけたんだけど、まだ技術面で不足があって、理想的な環境ではうまくいくけど一般家庭では微妙だった。

ゲームデザインのコンサルティングもいろいろやって、Leapfrogで教育系のゲームをコンサルティングするのは楽しかった。「こんな技術があるんだけど、将来的にどう使えばいいと思う?」と聞かれて知恵を振り絞ったり、そんな感じのことをやっていたんだ。

Facebookのメッセンジャーアプリで“Deko Deko-Mail”というのをやったこともある。もちろん元ネタは日本にいたときに見たデコメールね。

「うわ、これはアメリカにはないぞ」と思ったよ。いまやWhatsApp【※】にもiPhoneのアプリにもあるけど、当時は小さなスマイルマークぐらいしかなかったから。なかなかクールなものができて、いろいろな単語に反応するようにして、それをタイプするとアニメーションを提案してデコれるというものだったんだけど、たくさんの戦略的なミスをしちゃってね。

僕がやってきたたくさんのビジネスとお金のミスのひとつだ。Facebook上のアプリじゃなくモバイルで出しておくべきだったね……。ただ結果的にはそれが『Doki Doki Universe』に繋がってくれて、ソニーの出資であのゲームを作れたわけだけども。

※WhatsApp

10億人超が利用する、世界最大のスマートフォン向けインスタントメッセンジャー。2014年にFacebookに買収されている。

日本のLINE、韓国のカカオトーク、中国のWeChatなどは世界的に見るとかなり偏ったシェアとなる。

──ディズニーチャンネルのTV番組にも関わってるんですよね?

グレッグ氏:

『Choo Choo Soul』ね! これは当時息子が4歳ぐらいだったんだけど、子ども向けの音楽にいいものが全然なくて、The Wiggles【※】ぐらいが精一杯だった。それで息子は列車が大好きだったんで曲を書くことにしたんだ。

|

※The Wiggles

1991年に結成されたオーストラリア出身のバンド。子ども向けの楽曲を歌う。メンバーの入れ替えなどを経て、現在も英語圏の国で人気を博す。

ボーカルのGenevieve Goingsは『ToeJam & Earl III: Mission to Earth』(2002)で声をやってもらったのが縁で知り合ったんだ。

彼女は当時は保険会社のテレフォンオペレーターとして働いていたんだけど、ゲームにゴスペルシンガーのキャラクターがいたもんだから「シンガーだって聞いたけど、今度はこのセリフ歌うようにやってみてくれない?」って言ってみたら、見事なゴスペルを披露してくれてね。それでもっと歌ってもらえるようにキャラクターを変えた。

そんなことがあって、息子のために列車テーマのキッズCDを作れないかと思い立ち、彼女にお願いすることにしたんだ。そうして彼女のキャリアが始まって、LAに引っ越してディズニーの番組をやることになったってわけさ。