カルト作、奇ゲー、怪作──。日本では1992年にメガドライブ向けに発売された『トージャム&アール』は、そんな言葉で形容されるアクションアドベンチャーゲームだ。

地球に落ちてきた“ファンキー宇宙人”のトージャムとアールがおかしな地球人たちに追い回されながら宇宙船のパーツを集める……という“人間が宇宙人を倒す”のではない逆転の発想、ローファイに鳴るブレイクビーツ、そして自動生成マップ&画面分割のローカル協力プレイ対応という20年後のインディーゲームのトレンドを先取りしたかのようなシステム……。

それは、当時の日本人にとってはファンキーすぎた。しかし、だからこそ遊んだ人の記憶には焼きついた。

Wiiでのバーチャルコンソール版や、続編とセットになったXbox 360の『トージャム&アールコレクション』などがしっかりリリースされ、21世紀になってもなお消えることなく、スキモノたちを喜ばせてきたのがその証左と言える(海外向けに作られたついでに出ただけかもしれないけど)。

そう、本国アメリカでは『トージャム&アール』はアメリカ版メガドライブであるところのGenesisを代表する作品のひとつとされており、現に北米版のメガドライブミニでも、堂々と収録作のひとつとしてその名が挙がっているのだ。

さらに2019年の今年、シリーズ最新作となる『ToeJam & Earl: Back In The Groove』の配信が3月1日よりマルチプラットフォームで開始され、架け橋ゲームズのローカライズにより日本でも発売予定。京都で行われたインディゲームイベントBit Summitにも出展された。

30年弱を経てなお地球にファンキースピリットを伝道してきた彼らの歴史は、そのまま家庭用ゲームの歴史とも大いに重なっている。

「彼らなら、もしかしたら地球のゲーマーが見落とした何かを知っているかもしれない」。

そう思った筆者は、新作を開発したカリフォルニア州オールバニーのHumaNature Studiosに向かい、トージャムとアールの生みの親のひとりであるベテランゲームデザイナー、グレッグ・ジョンソン氏に話を聞いた。

話は、1980年代のキャリア初期のころに始まり、トージャムがソニックの代わりにセガの顔になるかもしれなかったというファンキーな逸話から、ジョンソン氏のゲーム開発哲学、そして業界サバイバルの秘訣までたっぷり2時間にわたって展開された。

これは単なる『トージャム&アール』の話ではない。アメリカは北カリフォルニア・ベイエリアのゲーム産業を見続けてきた大ベテランの目を通した歴史の話でもあり、自分たちが生み出したキャラクターとファンにいま一度背を押されることになって、過去に自分たちが何を成し遂げていたのかを知ることになったクリエイターの話だ。

電ファミの人気シリーズ“ゲームの企画書”では日本の名作の原点が振り返られるが、これはそのころ、海の向こうで起こっていたもうひとつの物語なのである。あのときベイエリアで、何もないところからどんな風にゲームが作られていたのか、その空気を感じ取っていただければ本望だ。

取材・文/ミル吉村

誰もがインディーだった80年代

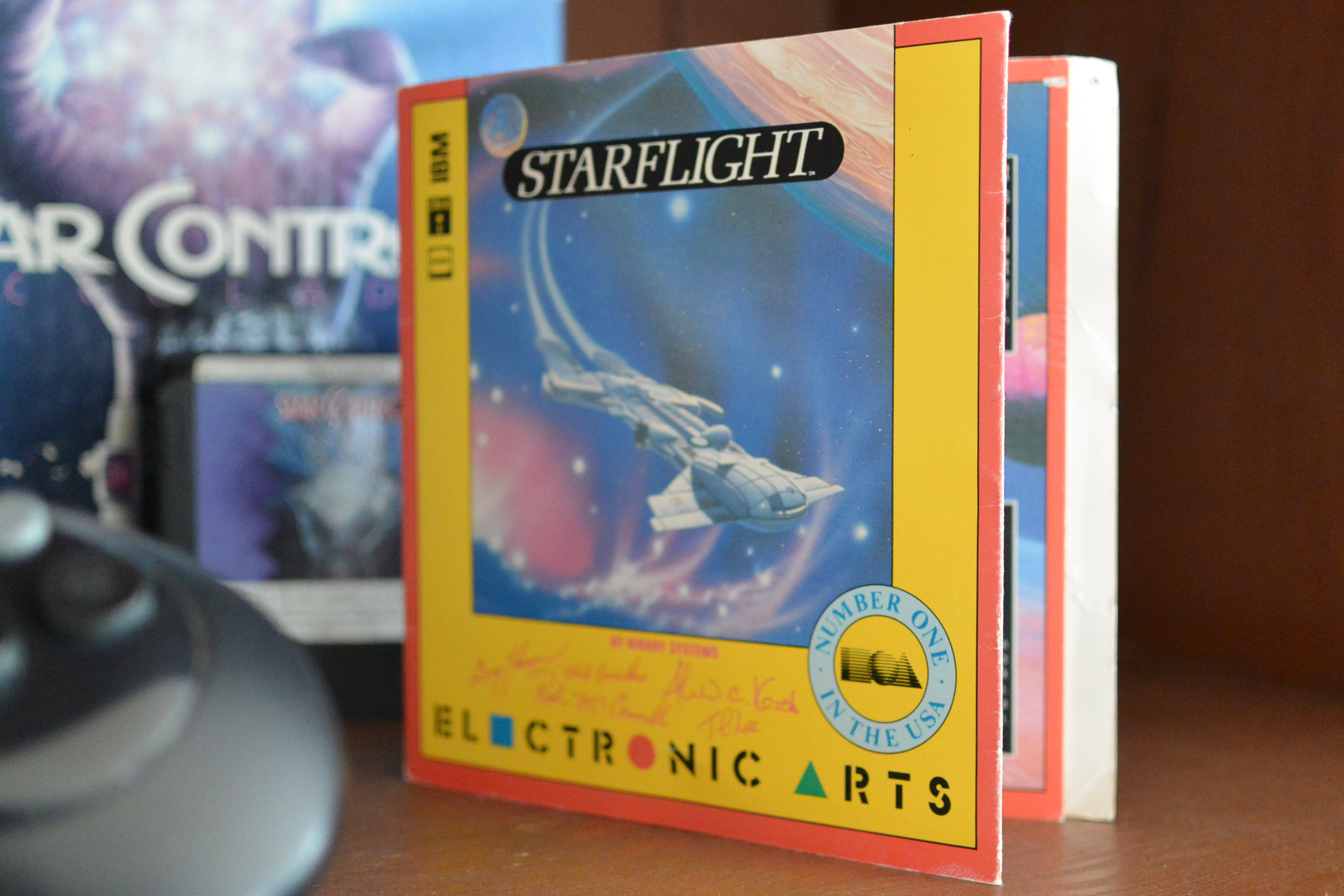

──さて80年代に戻りましょう! 調べた限りでは、あなたの最初のゲームはバイナリーシステムズという小さなスタジオによる『Starflight』(1986)というゲームです。どうやってキャリアをスタートしたんですか?

Greg Johnson(以下、グレッグ)氏:

僕はUCSD(カリフォルニア大学サンディエゴ校)の学生で、コミュニケーションについて研究していたんだ。イルカやクジラ、あるいはエイリアンと話せるようになるのが当時の夢だった。

知性や言語や思考の仕組み、コンピューターサイエンス、認知心理学や動物行動学といった領域に興味があったんだけど、それをすべてカバーするようなコースはまだなかった。そこで僕は指導教官と一緒にそれらをまとめた専攻を自分で作ることにして、生物言語学専攻ということにした。

現在ではいろんな大学で実際に生物言語学コースが設けられていて、言語哲学や計量言語学なんかでも学位を取得できると思うけど、当時はまだそうじゃなかったんだ。まあとにかく、そうしてでも思考や言語をシミュレートしたりその働きを理解したりすることに魅了されていた。

そしてそのときのルームメイトがAtari 800を持っていた。ようやく家にコンピューターゲームがやってくるようになったばかりのタイミングだ。

それ以前のゲームと言えば『スペース・インベーダー』(1978)や『Pong』(1972)やベクターグラフィックスの『Space Wars』(1977)【※】といったもので、それらはバーやボーリング場で遊ぶものだった。だからこれは大事件だったわけさ。寮の部屋でそれを見たときはとても興奮した。

(画像はSpace Wars – Videogame by Cinematronicsより。(C) 1995-2019 by WebMagic Ventures, LLC, The International Arcade Museum (R), Museum of the Game (R). All rights reserved.)

そのちょっと前、僕は『Rogue』(1980)に熱中したこともあった。というのは僕は自分で作った専攻の中にプログラミングの授業を組み込んでいて、フォートラン【※】の授業に出ていたんだ。フォートランって何か知ってる?

※フォートラン

1954年に考案された、世界初のコンピューター用高級言語。

──もちろん。

グレッグ氏:

例のパンチカードやカードリーダーを本当に使っていたんだよ。作業していたカードの山を落としちゃうと順番がわからなくなって「やっべぇ」みたいなさ。

まあそんなわけでコンピューターに触れる機会があったから、小さいがらんどうの部屋で毎晩午前3時ぐらいまで、白黒のターミナル画面で『Rogue』を遊んでいたんだ。

全部ASCII文字で表現されたダンジョン探索ゲームだよ。原始的だよね。1981年とか1982年のことだったと思う。でもそれは僕のイマジネーションを捉えて離さなかった。寝ずにプレイしまくったよ。

さて話を戻すと、このAtari 800を持っていたアレックス・ケルチョという友だちが、プログラマーとして関わろうとしているゲームを見せてくれたんだ。それは『Starflight』という名前だった。

めちゃくちゃ興奮したね。僕は「うおお、エイリアン! エイリアンのゲーム作ってんの? それやりたいんだけど。僕の夢はエイリアンと話すことなんだよ。それでキミがエイリアンのゲーム作ってるってヤバいじゃん。加えてくれない? ねぇ!」って感じだったな。でも彼の答えは「うーん、もうほとんど完成してるから、悪いけど助けはいらないな」だった。

……もちろん「ほとんど完成してる」なんてことはなく、しばらくして実際にはちゃんと始まっているかさえ怪しいぐらいだったことがわかった。誰もゲームを作ったことがなかったんだよね。

パブリッシャーのエレクトロニック・アーツ(以下、EA)側でもどういう状態なのか把握していなかった。「誰かの友だちがEAの誰かと知り合いで……」ぐらいの関係で決まった話だったんだよ。『Starflight』は、EAのものすごい初期の製品のひとつだ。

そんなぐだぐだな状態だったわけで、僕はベイエリアに飛んで、そのグループを率いていたロッド・マコーネルと話をつけ、ジュニア・デザイナーとしてプロジェクトに参加することになった。

プロジェクトには別のデザイナーがいたんだけども、同じくゲームをデザインしたことはなかった。彼にはゲームをどうするかのビジョンがあったけど、僕がこうあるべきと考えたものとは違った。

彼のアイデアにはあまり脈絡がなく、エイリアンとのランダムな遭遇にはあまり意味があるわけでもなかったし、単にたくさんの戦闘と彼の専門のボードゲームのダイスロール的なランダム要素があるだけだった。

それで僕は「いや、ちゃんとストーリーがあったほうがいいでしょ。エイリアンの独自の文化とか歴史上の関係性とかミステリーとかそういうのがあるから、この宇宙を冒険しようって感じになるんじゃない」といった感じに、自分のアイデアを語った。

チームはすぐに“僕のバージョン”を気に入って、その男、ジムは「わかった。そんじゃ辞めるわ。じゃあな」と去っていった。というわけでカレッジからやってきた僕は、この時点でリードデザイナーということになっちゃったんだ。変な話だよね。

──まあなんというか、会社の仕事というより、いまで言うインディースタイルですよね。

グレッグ氏:

ほんとそうだよ。というか実際、いまのインディーよりもインディーだと思う。最初のインディーだからね。誰もゲームを作ったことがなくて、とりあえずやってみるしかなかったんだ。「こんな感じでいいかな?」、「うーん、いいんじゃん」、「ランダムに生成される宇宙ってのはどう?」、「あーどうなんだろ、やってみよう」ってね。

あるいは「エイリアンに生態系を持たせるのは?」とか、「コミュニケーション要素は? 種族によって友好的・中立・敵対的だったりして、こちらの行動によって反応が変化し、それを手がかりに推測して、時には情報を得るために友好状態を目指さないといけないみたいな……」なんて、いまならそれがどう機能するかはわかるよね。

でも当時は何もないところから思い付くしかなかったんだ。

ときには無知がうまく作用することもあるんじゃないかと思う。というのは前例あってもそれがなんなのかさえ知る由もないので、思い付くことに限界がないからね。

いまの若い開発者はよくやっていると思うけど、でもその発想がある“箱”の中に制限されていたとしても、そのことに気がつくのは難しい。だって「それがゲームだ」って中で育ってきたんだから。当時はそんな箱がそもそもなかったから、ゲームはどんなものにもなり得た。

|

これはレトロゲームムーブメントのひとつの隠し味じゃないかと思う。楽しんでいる人々は、当時のゲームを見て、いかに創造的だったり、変だったり、あるいは多様性があるかを目にしたりして面白がっているんだと思うんだけど、それらが生まれたのは、当時はゲームに対する先入観がなかったからだと思うんだよね。

いまそうするのは、たぶんなかなか大変だよ。たとえば僕の息子は『二ノ国』や『ゼルダ』などいろいろなゲームをやっているけども、どのゲームもだいたいこう、用意されたストーリーがあって、A地点からB地点に行って、障害とチャレンジがあって、戦闘があって、パワーアップしてアビリティを集めて、戦闘中の選択肢やどのキャラと戦うかが増えたりして……という感じで、彼らはそれこそがゲームだと思っている。

でも皮肉だけども、そうじゃない。それは任意にそうなってきただけだ。そう作られてきただけ。

僕らは自分たちが作ってきたものを「ゲームとはこういうものだ」と同時に思い込んでるだけなんだ。

──ああ、それはなんとなくわかります。いまは参考にできるものが山のようにありますが、アクションゲームの前例があまりなければ、どんなアクションがそのゲームにあるべきか、そもそもアクションがそのゲームでどんな意味を持つのかまで考えなければいけないかもしれません。

グレッグ氏:

そうそう、そういうこと。これはいろいろなことに言えると思う。人類としてそういうものなんだと思う。僕らは何かをしようというときにパターンを見つけがちで、それはもう知っているものから見つけているわけで。

だからというわけではないけども、僕はどうも「ゲームはどんなものにもなり得る」という理想を手放さないところがあるね。誰も考えついたことのないことをやることに燃えるし、これはゲームについてだけじゃなくてインタラクティブ体験の設計というレベルでも言えると思う。それが言葉遊びでもね。

勝利条件とかゴールとか障害とかレベルアップとか、それがゲームだと我々が思っているものについてだけじゃなく、インタラクティブ体験としても、感情的な繋がりや表現とか、もっといろいろなまだ見ぬ可能性があるんじゃないかな。

……えーと、すごい脱線しちゃってゴメン。

──いや、そういう話が聞きたかったんで、いいんですよ!

グレッグ氏:

それなら良かった。『Starflight』の話に戻ろう。また脱線しすぎって思ったら止めてよ。

『Starflight』の思い出

グレッグ氏:

そんなわけで僕は『Starflight』を友だちのグループと作ることになり、それは非常に思い出として強く残るものだった。何もかもが新しい経験だったからね。そしてそれはキミが言ったように、いろんな意味でとてもインディーな体験だった。

家具もないアパートの部屋の床で寝泊まりしていて、僕の周りには紙に描かれた宇宙が広がっていた……完成までには3年かかり、そのあいだに10回は開発中止になりそうだった。完成までいくつもの問題があったんだ。

EA側のプロデューサーのジョー・イバラは、僕らが開発を続けられるよう戦ってくれた。プロジェクトをキャンセルしたい人だらけの中でね。

僕自身、あのプロジェクトが完成するなんて信じられなかった。ちゃんと動くかすらわからなかったから。

誰かがゲームをちゃんと最後までプレイできたことはとても大きな出来事だったのを覚えているよ。僕らが作っていてそれができると思ってなかったんだから。

そしてゲームがついに発売されることになったんだけど、対応機種をAtari 800から変えることにした。そのころにはPCマーケットが成長していたから、IBM PC向けに切り替えたんだ。

でもEA内部ではそれでいいのかという議論が巻き起こっていた。多くの人が「PCはゲームをするものじゃない。ゲームじゃなくて仕事をするものだろう」と言っていたんだ。「だから出すべきじゃない」ってね。

|

いま振り返ればはっきりわかるとおり、それは誤りだった。そして『Starflight』は最初のプラチナを取ったゲームになった。

当時のプラチナが何本を指しているかは忘れたけども、市場の注目も集め、アドベンチャーゲームのひとつの到達点を示すことができた。

僕としては、ある種のジャンルを定義付けるゲームになれたと思う。その後いろんなスペースゲームが出たしね。『Star Control』(1990)とか、あるいは最近なら『Mass Effect』とか『FTL』とか『No Man’ Sky』とか……。

でも「自分がこの流れを作った」なんて言うつもりはないんだ。当時もいろんな宇宙のゲームはあったわけだし……。

──まあでも初期の宇宙を題材にしたゲームの代表作のひとつ【※】ではありますよね。

f※宇宙探索ゲームで言えば、1979年に『Star Raiders』や、1984年の『Elite』などがあるが、物語性のある宇宙探索ゲームは、『Starfilght』が初。

グレッグ氏:

そうだね。そういった作品のもっとも初期のひとつと言うことはできると思う。とはいえ『スター・トレック』からの影響とかもすごく大きいんだよ。そして僕らは『Starflight 2』に移ることになって……。

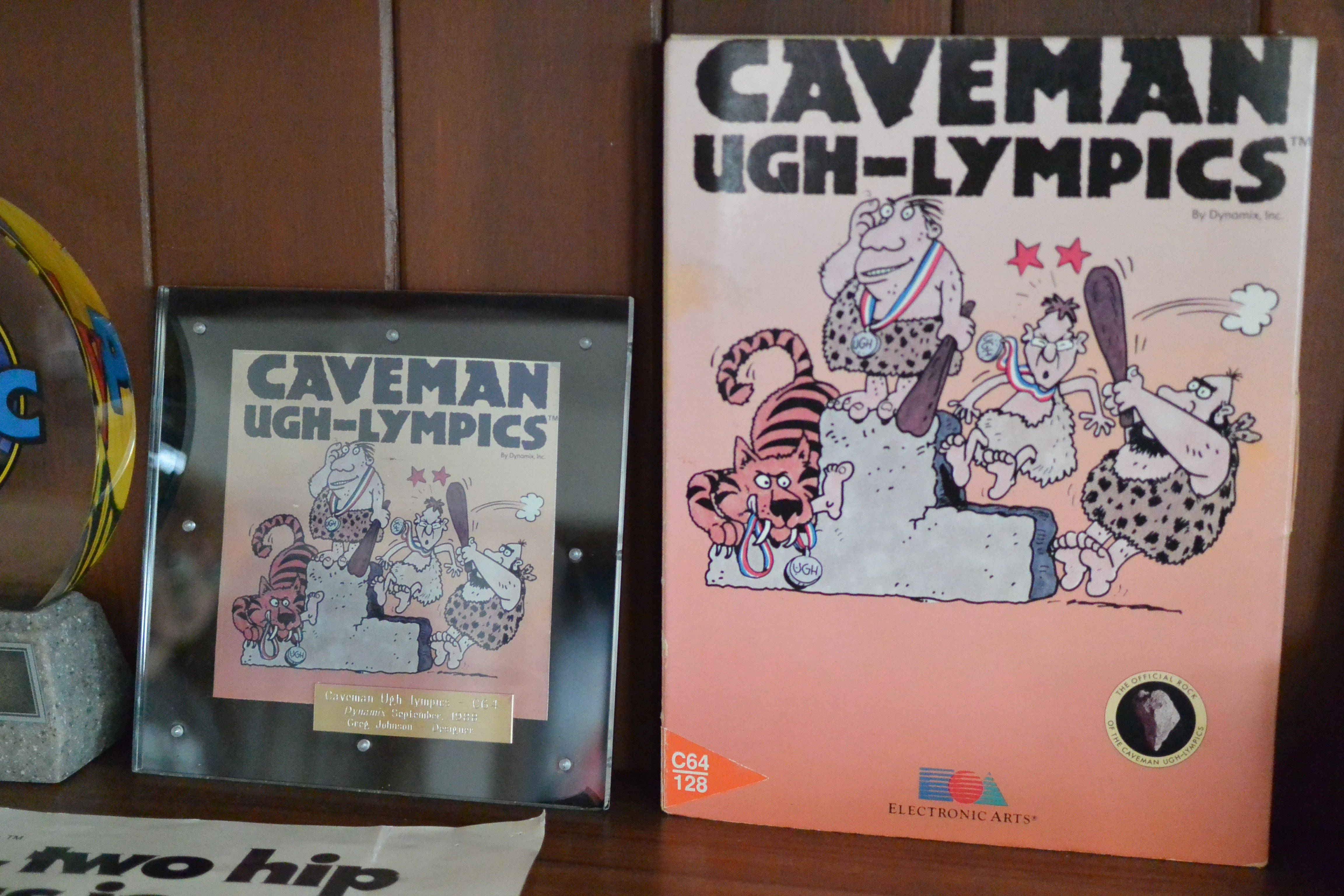

──『Caveman Ugh-Lympics』(1988)は?

グレッグ氏:

それは『2』とのあいだにあったな。確かに僕はちょっと手伝った。

あと『Star Control』も手伝った。ポール・リッチー(ポール・ライヒェ)はEAに僕より先にいた最初期のゲームデザイナーで、いまはフレッド・フォードとToys for Bob【※】というスタジオを経営している。彼が手掛けた『Archon』(1983)はチェスみたいなボード上で戦うストラテジーゲームだった。

彼は僕にとってのヨーダのような師匠で、『Starflight』でどうやってゲームを作ればいいかわからなかった僕にたくさんのアドバイスをくれた。だから彼がToys for Bobを共同設立して『Star Control』を作るときにお返しで開発を助けたんだ。オフィスをシェアしていて、階の反対側って感じだったからね。そんな感じで8年ぐらいは関わった。いい思い出だね。

──Toys for Bobって言ったら、いまや超でかいスタジオですよね。

※Toys for Bob

サンフランシスコのすぐ北、ノバートに構えるベイエリアのスタジオ。『スカイランダーズ』シリーズが有名。

グレッグ氏:

ははは、何百万ドルものね。そういう話だったらもうひとつ、ちょっと時代は跳ぶけども、エヴァン・ウェルスは知ってる? 彼はノーティ・ドッグの経営者だけども、スタンフォード大学でインダストリアルデザインで学位を取った彼を最初に雇ったのは僕だよ(笑)。

僕の下で彼が関わったのが『ToeJam & Earl: Panic in Funkotron』、『トージャム』シリーズの第2作で、彼はレベルデザインを手伝ってくれた。

その後、クリスタルダイナミクス(後にアイドス・インタラクティブと提携し、『トゥームレイダー』シリーズの開発スタジオになっている)に行って『ゲックス』に関わって、それからノーティ・ドッグで『クラッシュ・バンディクー3 ブッとび!世界一周』とか『ジャック×ダクスター』シリーズを手掛け、あとはご存知のとおりだ。

あとは友だちのティム・シェーファー(元ルーカスアーツで、ベイエリアを代表するスタジオDouble Fineの代表。先日のE3にてマイクロソフトの傘下に入ることが発表された)とかね。彼がルーカスアーツを辞めてスタジオを始めたころにはすごく近所だったからよくつるんでいた。

うまくやっていけるか不安そうだったからいろいろアドバイスしてね。そして彼は見事うまくやった。すごく面白い男でユーモアのセンスが昔からあったよ。そんなわけで面白いことに、僕はいろんな人を見てきた。

※ベイエリア業界のドン、ティム・シェーファーは2018年のBAFTA(英国アカデミー賞)でフェローシップアワードを受賞している。

──なぜベイエリアがこれだけのゲームの歴史を築けたんだと思います? スタンフォード大学があったからでしょうか?

グレッグ氏:

それは面白い質問だと思う。「これだ」という明確な答えはわからないけども、スタンフォードの存在はいい推測かもしれないね。でもLAでも同じことは起こり得たと思う。

僕としてはある程度の偶然と慣性のような働きじゃないかなあとも思う。EAみたいな大きい会社が成功すると、いろいろな人を呼び込んできて、その人たちがまた独立して近いところで会社を始めたりするでしょ。

まあシリコンバレーにコンピューターのチップ企業なんかがあったこととかも、何らかの関係があるだろうね。コンピューター関連の教育が発達すれば、そこからキャリアも生まれてくるわけで。でもあまり考えたことがなかったな。