ここにフロッピーディスクがまだゲーム媒体として機能していた時代のゲームがある。

|

そのゲームは素晴らしい出来と呼ぶにふさわしい内容だったが、優れたタイトルが必ずしも売り上げに繋がるとはいえないこの世界の中で、セールスは振るわず在庫の山となった。そして制作会社は事実上解散し、作品は時間の流れに取り残されたように消えていった。

しかし、プレイヤーの分母が極めて小さいはずのそのゲームは、その分母をそのまま取り込むほどのファン層を獲得した。

会社が傾くほど売れず、プレイした人々を魅了し、そして今は環境的にも入手難度的にもプレイがほぼ不可能となっているタイトル。そんなタイトルを伝聞のみで“傑作”と表現してしまうのは簡単すぎるだろう。一度そのゲームに触れたプレイヤーたちの持つ熱量を単に“幻の”と形容するのも、表現が安すぎる。

では、この作品をどう表現するのがもっともふわさしいのか。

発売して25年を超え、あらゆる逸話を残しながらいまだ動き続ける推進力を保つゲームを形容するのにもっともふさわしい言葉。それは伝え説かれてきたという意味で、“伝説”をおいて他ならない。

『ようこそシネマハウスへ』は「伝説のエロゲー」だ。

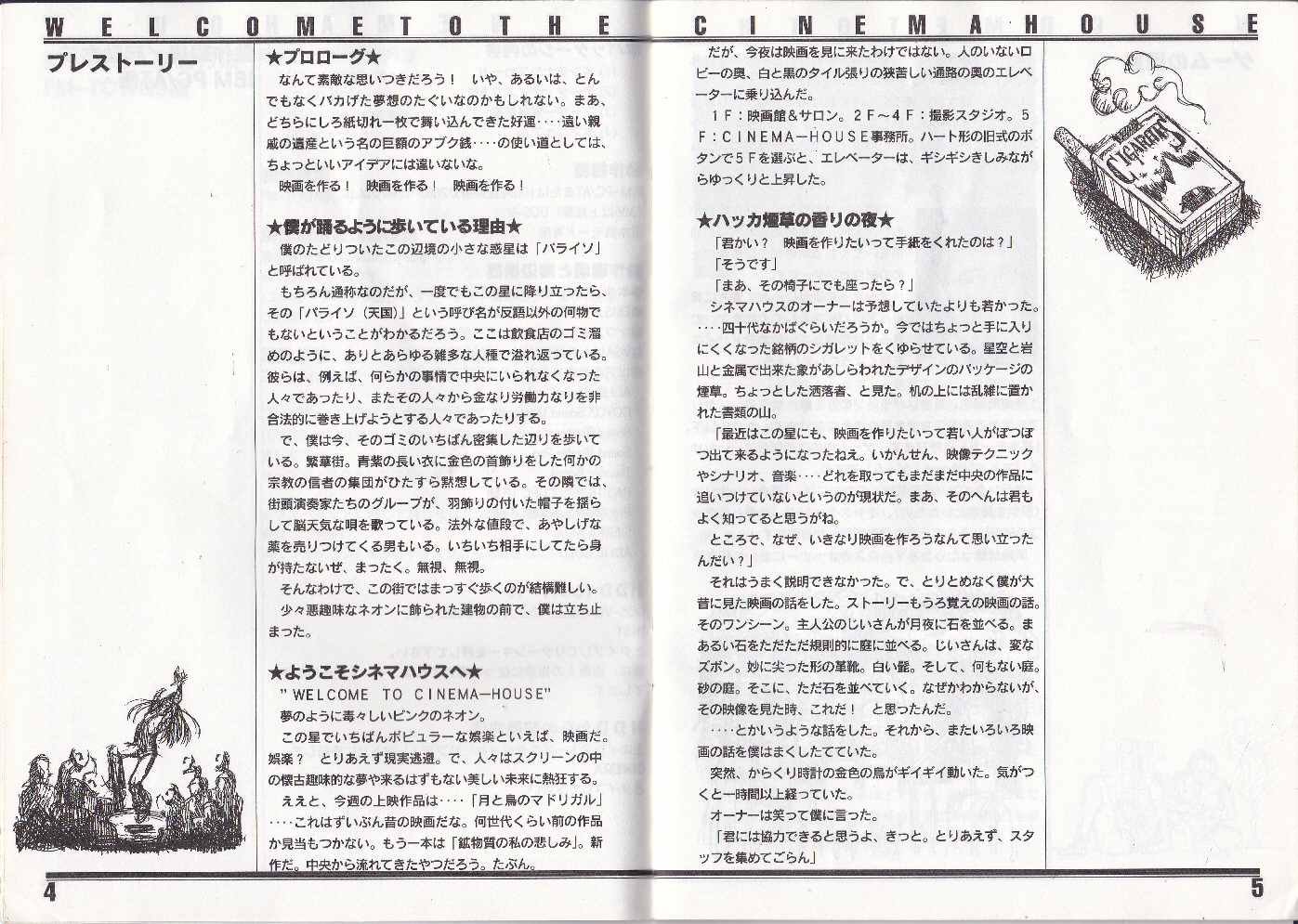

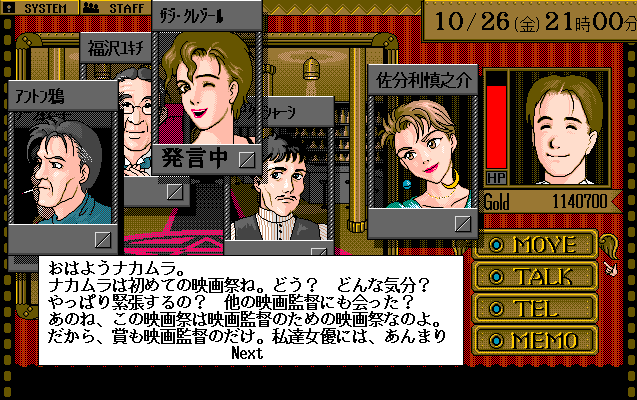

1994年にHARDから発売された『ようこそシネマハウスへ』は、映画制作をするシミュレーションゲームである。親族から遺産を受け継いだ主人公が、その資金を使い映画を制作するために「惑星ぱらいそ」へと向かう。そこで映画制作に必要な原作やスタッフ、脚本家やカメラマンを集め、2年という限られた時間と予算で映画を作り続ける。

言ってしまえば、ただそれだけのゲームである。ゲームの導入部分には丁寧さに欠ける部分があり、バグも散見され、ゲーム展開もさほど起伏に富んではおらずと、粗も少なくない。

にもかかわらず、発売から『ようこそシネマハウスへ』を連載記事で約1年にもわたり掲載した元『E-LOGIN』編集者のサワノフ氏に話を聞いてみると、この作品をこんな言葉で評された。

最初のプレーでエンディングを「見終えた」時に、

魂に何かを刻み付けられたような衝撃を受けたことを覚えています。

あの時の衝撃と、自分の中にわいてきた感情は、

どんなメディアの作品でも体験したことのないものでした。

当時はもちろん、今でも上手く言語化できるとは言えません。

「ゲームというメディアでしか成し得ない、まったく新しい形の物語」

だと直感し、その後プレーを重ねるにつれて確信を深めていきました。

そして驚くべきことに、「筆者を含め多くのプレイヤーによって高い評価を受ける、極めて言語化の難しい不可解なゲーム」、それがもっとも正確な『ようこそシネマハウスへ』の紹介なのだ。

そんな同作が、昨年復活したHARDのゲーム『はっちゃけあやよさん』に続き、復刻の動きへ向け徐々に動き出しているという。

|

その動きの中、電ファミニコゲーマー編集部は、当時HARD社でディレクションを担当したさっぽろももこ氏、ファンの立ち場でありながら復刻の原動力として動き続けるサークル「Irupa-na Label」主催の和泉 葉也氏、BEEP社で復刻を担当されている丸山満氏のお三方にお話を伺うことができた。

『ようこそシネマハウスへ』とはいったい何なのか。どういう経緯で生まれたのか。そして、当時のアダルトゲーム業界の気風とはどんなものだったのか。ご一読いただきたい。

取材・文/Nobuhiko Nakanishi

取材・撮影・編集/ishigenn

“群像劇”を描いた『ようこそシネマハウスへ』

──本日はよろしくお願いいたします。『ようこそシネマハウスへ』は、映画制作シミュレーションゲームとして1994年1月に発売されました。失礼ながら当時はあまり売れなかったものの、一部のファンからは高い評価を得ていたと聞いております。

あらためて、本作がどういったタイトルだったのか、どういう経緯で開発されたのか、そしてなぜこれほどまでに熱狂的なファンを生みだしたのか、お聞きしたいと思います。

さっぽろももこ氏:

「さっぽろももこ」です。『ようこそシネマハウスへ』で、いろいろやった者です。原画とか企画とか音楽とかシナリオとか。

平たく言えば総合プロデューサーでしょうか。まあ戦犯とも言いますけど。売れなかったゲームを作ってすみません(笑)

──いえいえ(笑)。ただ、たしかにこのゲームを知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、まずはゲーム内容から聞いていきたいと思います。

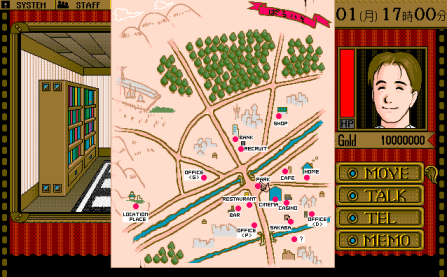

本作は映画制作シミュレーションゲームと銘打たれています。町の広場やレストランといった場所を行き来して、そこで出会った人たちから原作を買ったり、勧誘して制作チームを組んだりして、映画を作っていく。プレイヤーは制作の進捗や現場を管理するポジションですよね。行動によって時間と日付が刻一刻と進んでいきます。

さっぽろももこ氏:

そんな感じですね。明確なコンセプトというのは「滅びゆく惑星の中で映画を作る」、それだけなんですね。なんか、こういう場所に行きたいなって感じで作りました。プレイした人に「あー惑星ぱらいそに住んでる」感を味わってもらえたらなと。

|

──その「惑星ぱらいそに住んでいる」感は、『ようこそシネマハウスへ』をプレイした人がもっとも強く抱く印象ではないかと思います。

さっぽろももこ氏:

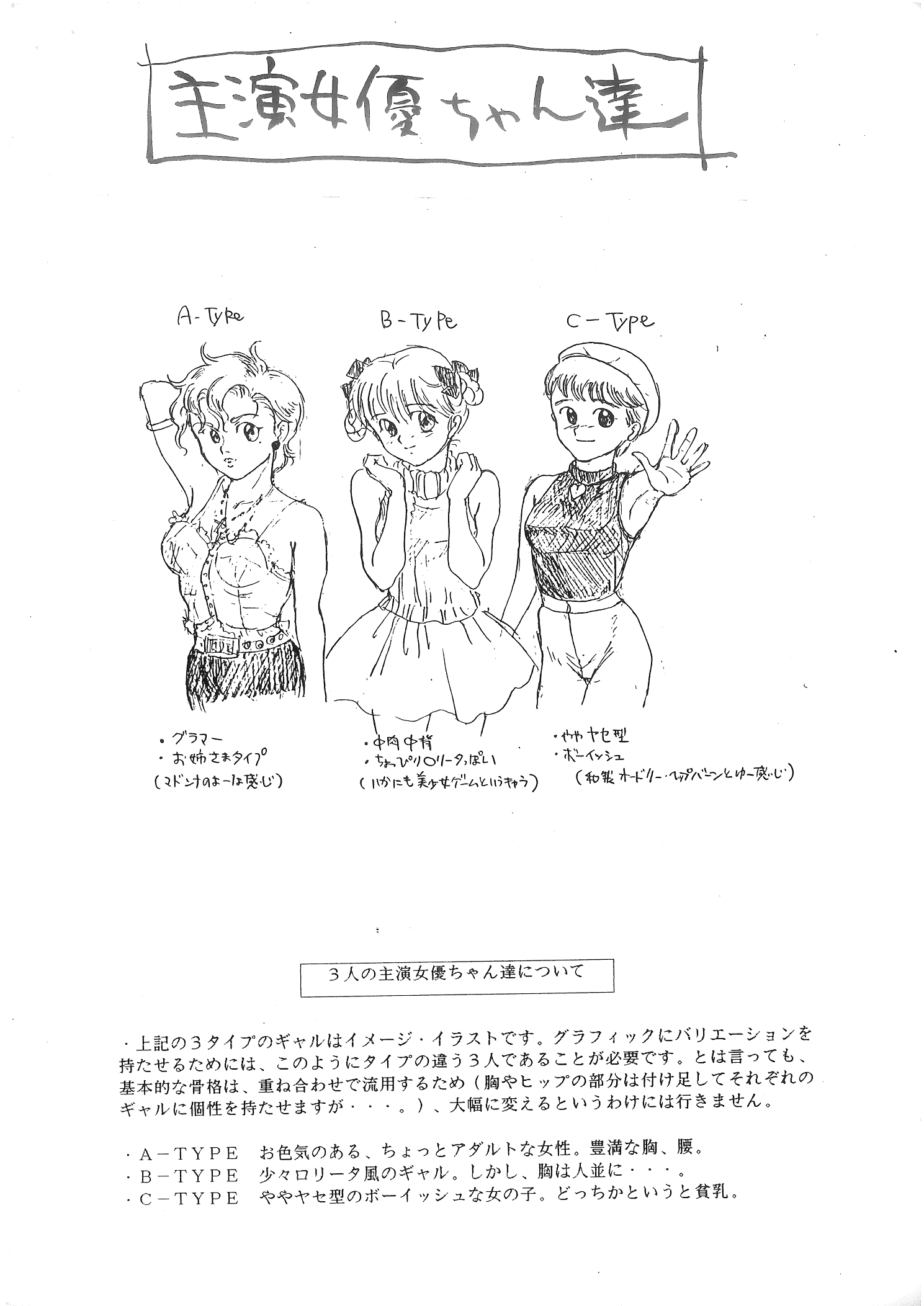

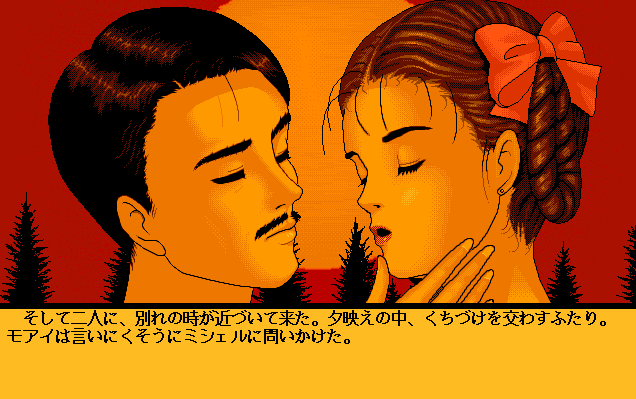

そう思ってもらえたら嬉しいです。いちおう、ゲーム中に主演女優は3人いるんですけど、正直なところ彼女たちだけを描いているのではないんです。“群像”というか、あの星の人たち全員が「あの滅びゆく星の中で一生懸命生きてる」という感じを描きたかったです。なんか、まじめなことを言ってしまった……。

──当時、さっぽろさんはこの企画をどう発案されたのでしょうか。過去、シンガーソングライター時代に歌われていた同名の楽曲(『ようこそシネマハウスへ』 1988年)がモチーフになったともお聞きしています。

さっぽろももこ氏:

なんか最初は「企画会議だ。じゃあこれ出そーっと」みたいな軽いノリでした。そんなに深く考えていたたわけじゃなくて、「企画通ったから、じゃあ考えよう」という感じで、だんだんと固まっていった。

でも、歌詞の内容で「滅びゆく世界の中の映画館の中にいる」というのがあって、コンセプト自体はそこから引っ張ってきています。

丸山 満氏(以下、丸山氏):

つまり「滅びゆく」という世界観は、その歌の時点で構築されていたんですよね?

さっぽろももこ氏:

よくわかんないです(笑)。なにせかなり前のことなんで、記憶をねつ造しているかもしれません……。

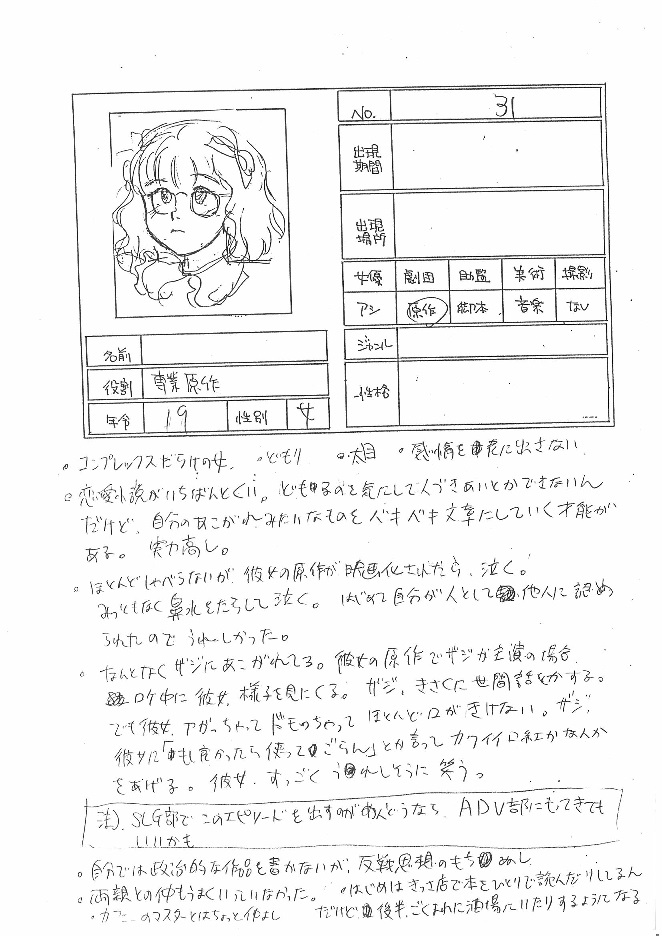

──本作ではさきほどの群像感を出すために、多数のキャラクターが本作には登場していますよね。

和泉 葉也氏(以下、和泉氏):

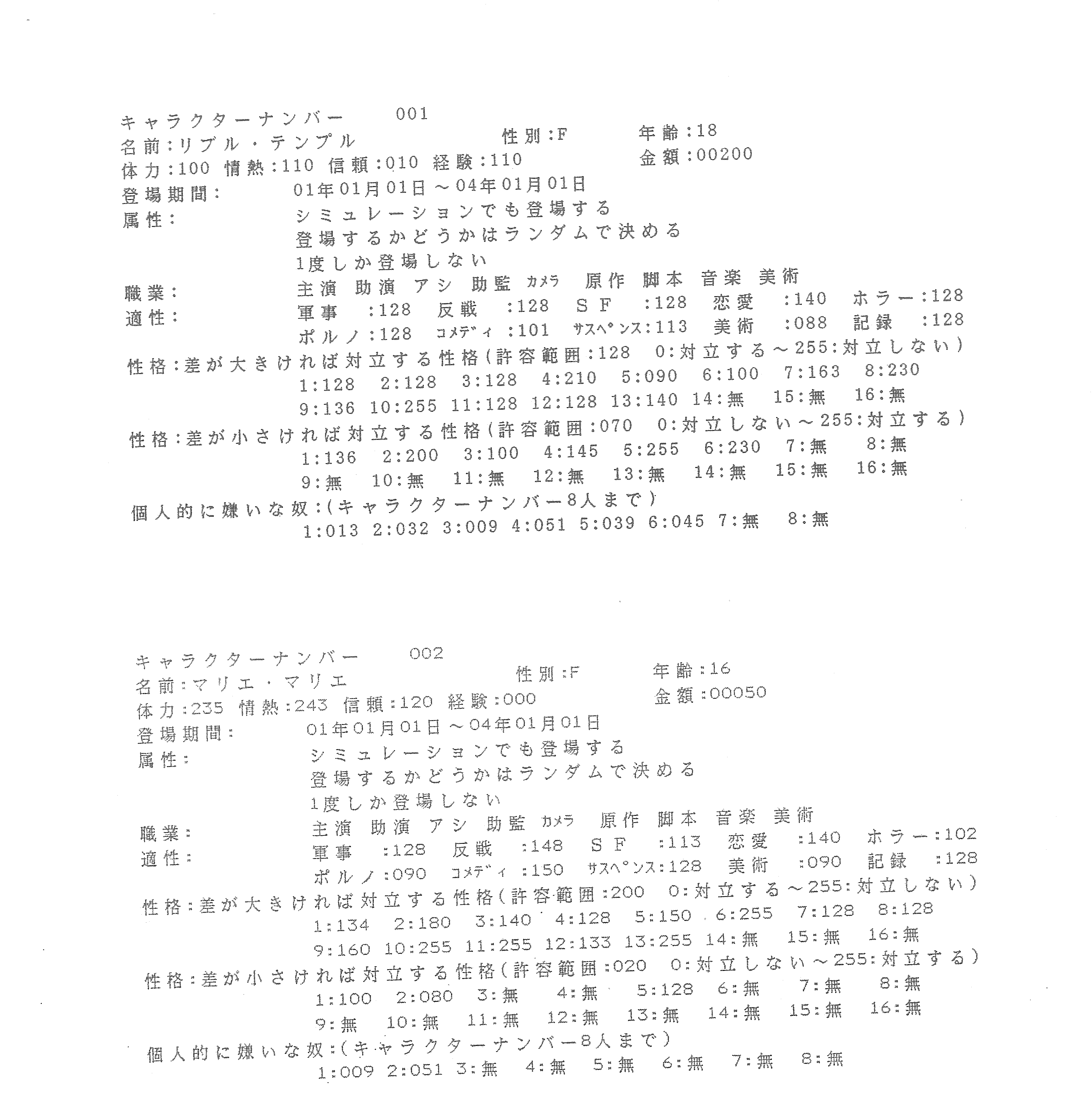

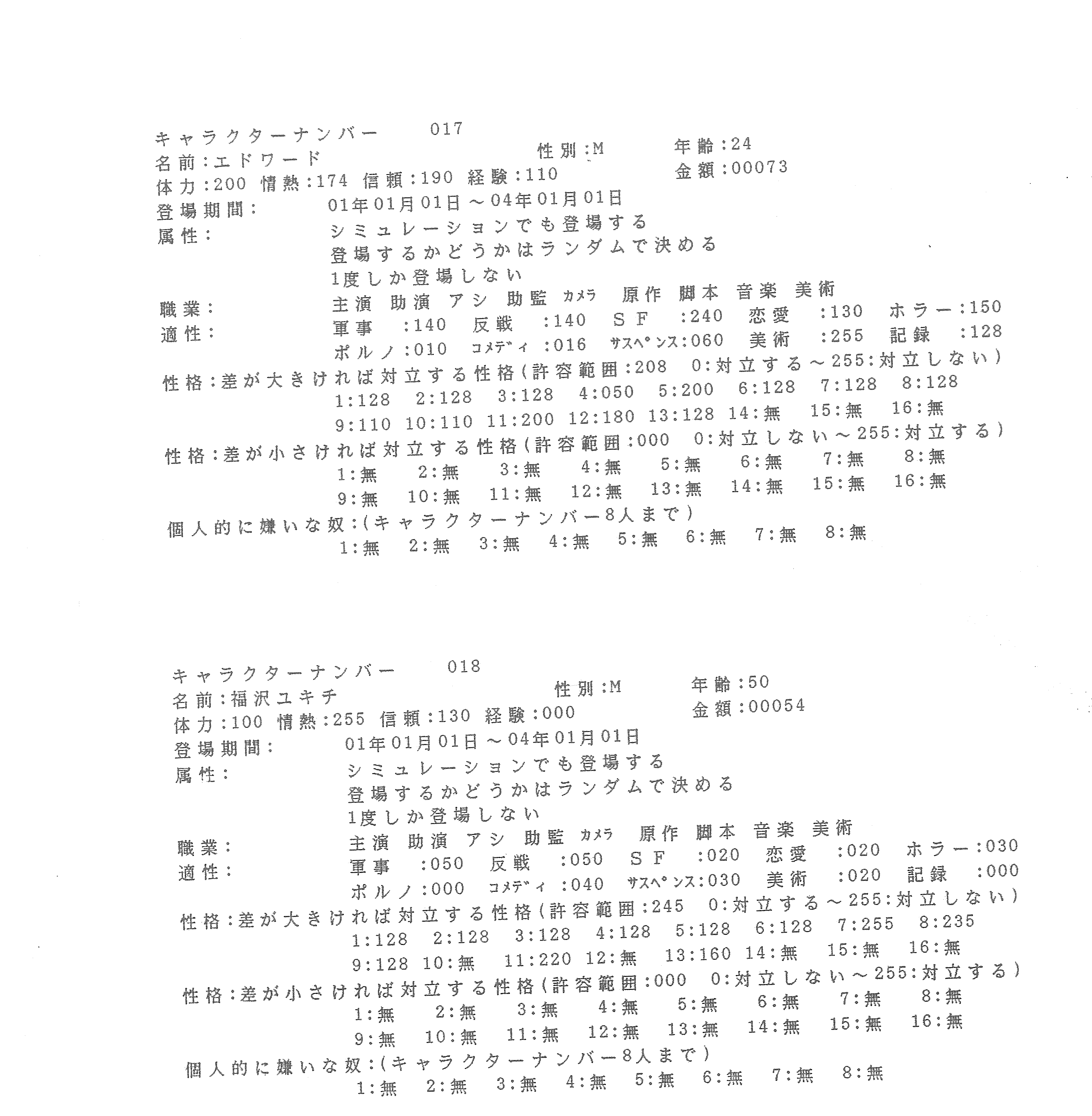

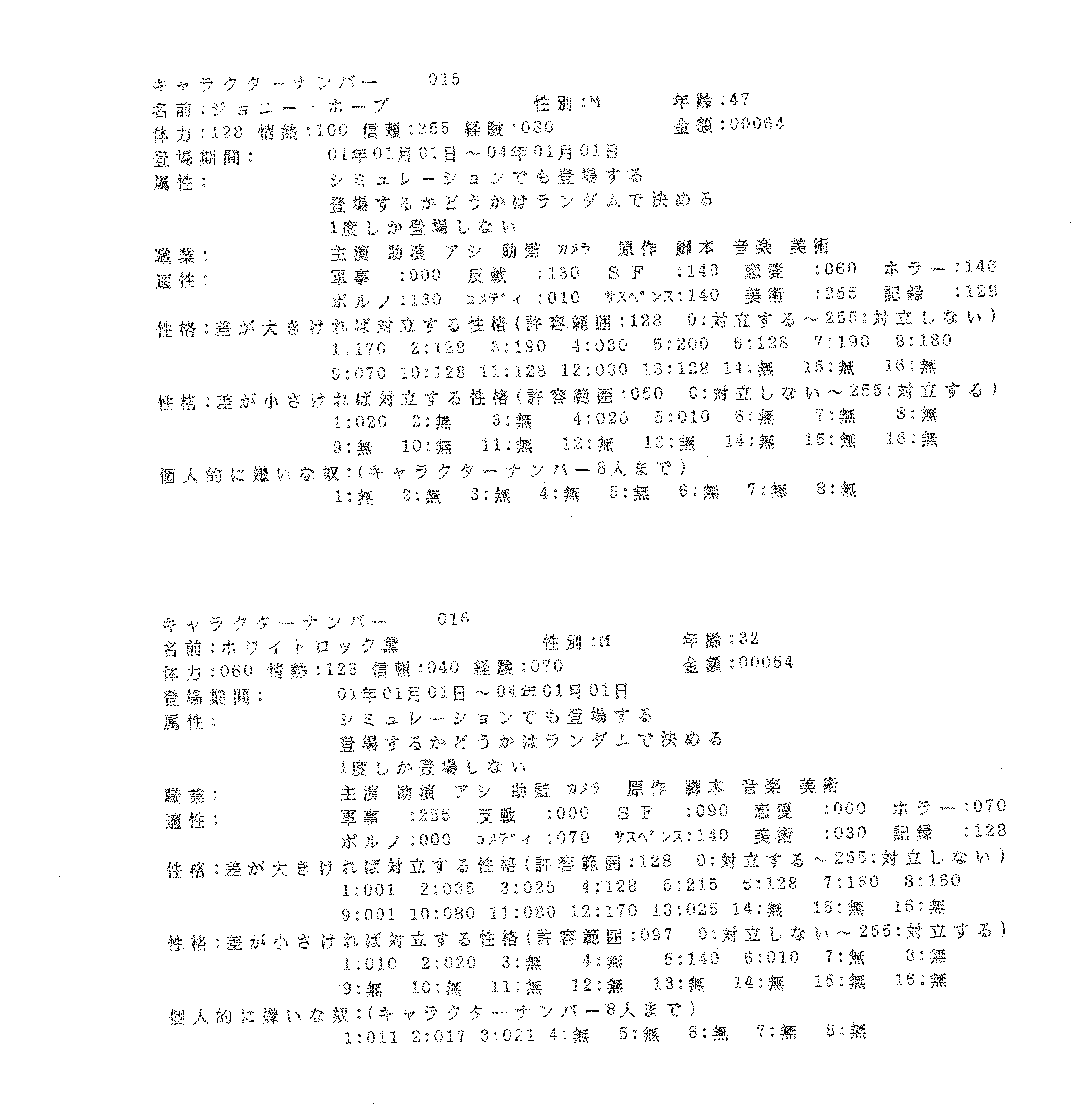

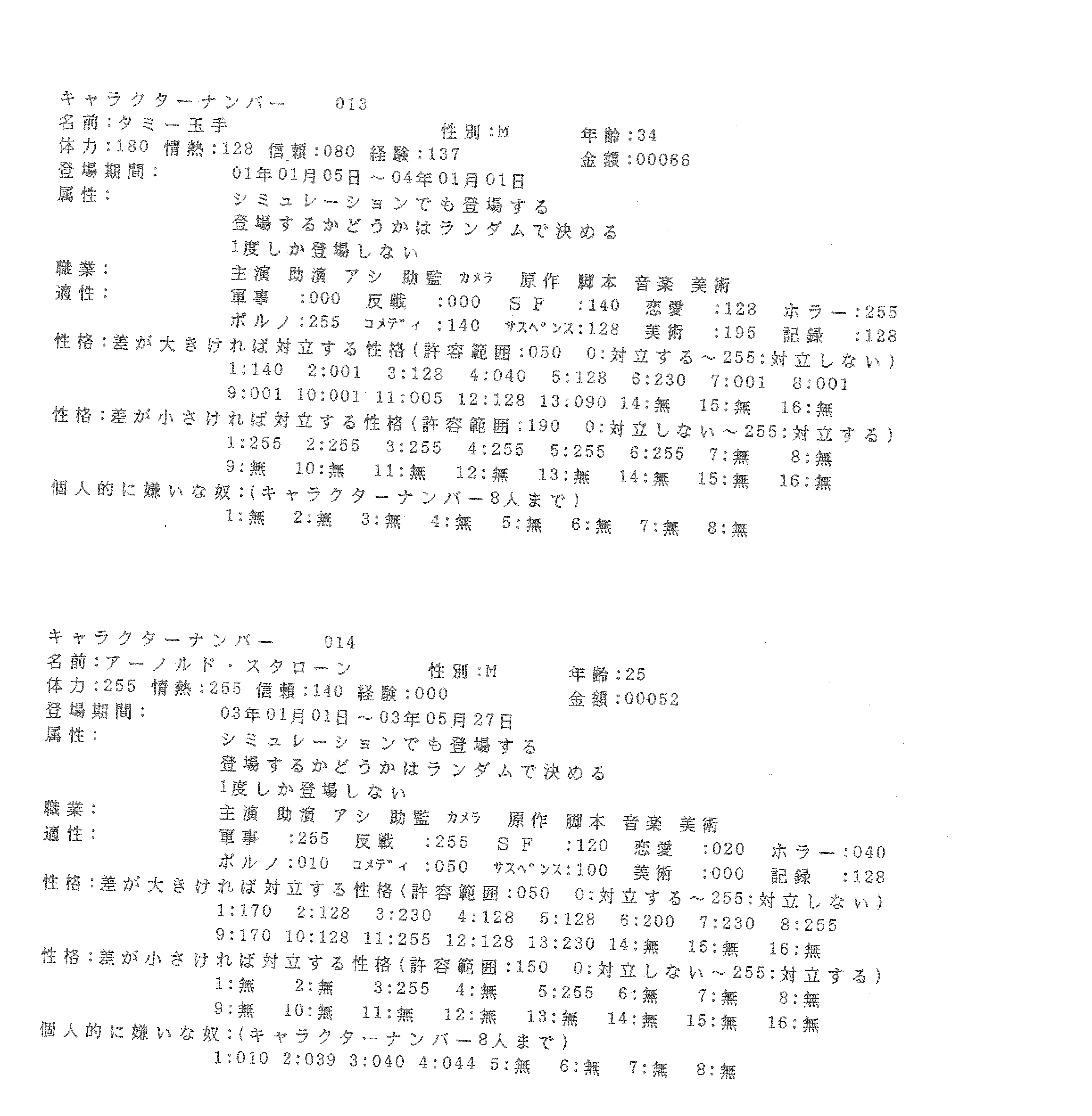

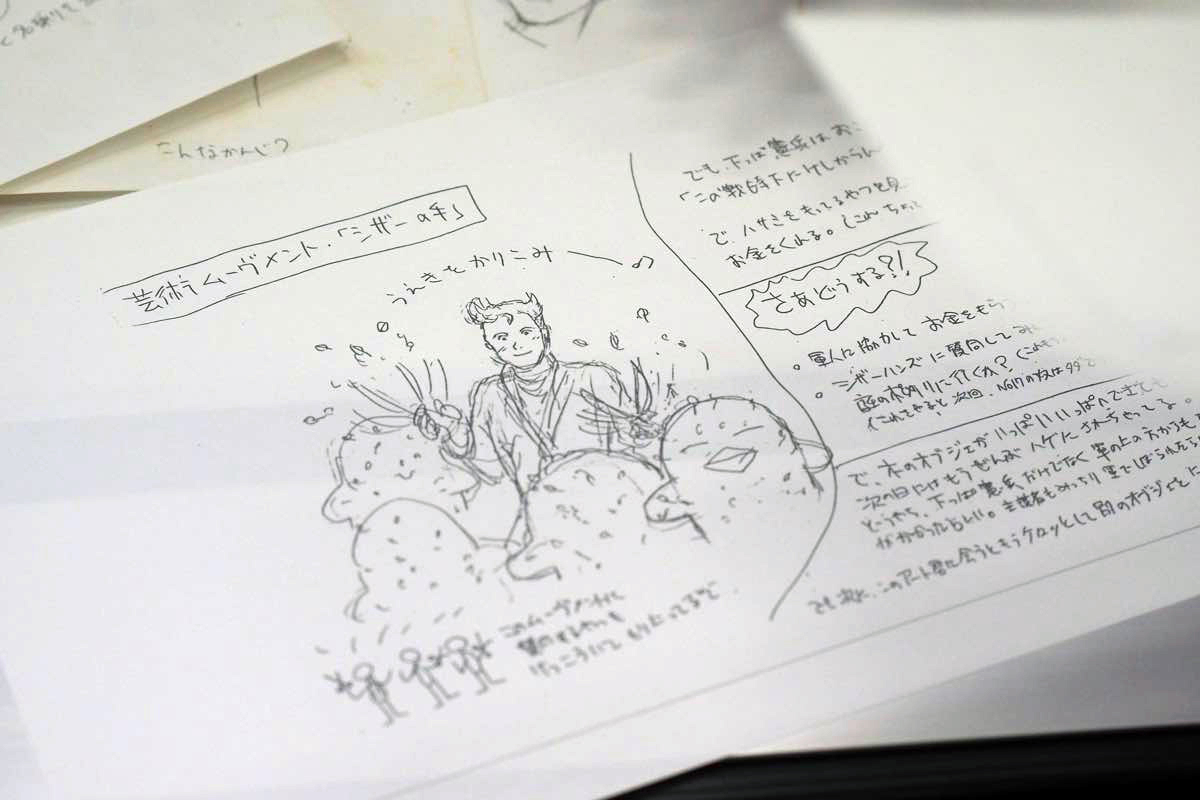

キャラクター数は全部で85人ぐらいだったかな。今日持ってきた資料上でも、60数人分の設定資料がありますね。

──キャラクターがたくさんいるゲームは、『ようこそシネマハウスへ』以前にもあったと思います。でもプレイしているあいだ、「このゲームはいったいどうやってフラグを管理しているんだ?」と思わずにはいられませんでした。

キャラクターたちは個性的で、作風や作品ジャンルの好き嫌いがあり、選んだ原作や制作チームによって映画の内容は細かく変わっていく。しかも彼らには対人関係も設定されていて、制作中にいがみあってどこかへ行ってしまうこともある。

それに人数や訪れることができる場所、行動の種類が多すぎて、毎回プレイするごとに異なる人間関係が形成されていく。本作はプレイしていると、85人から誰かを選んで制作チームを作る「映画制作シミュレーション」というよりも、85人の誰とゲーム中で出会って誰と関わりを持つかを決める「人生シミュレーション」の感覚を受けるんです。

それ以前に、映画を作るか作らないかという選択肢もあって、シナリオとしてもマルチエンディングを採用していますよね。

さっぽろももこ氏:

連絡がもう取れないんですが、シナリオ担当の「らいち」さんは、ずっと泣いていました(笑)

開発スタッフは10人ぐらいで、キャラクターを作ったりプログラムをしてもらったりして、完成近くまでけっこう頑張ったんです。けど、とにかく終盤はデバッグが多くて……アドベンチャーのフラグもややこしくなっているし。

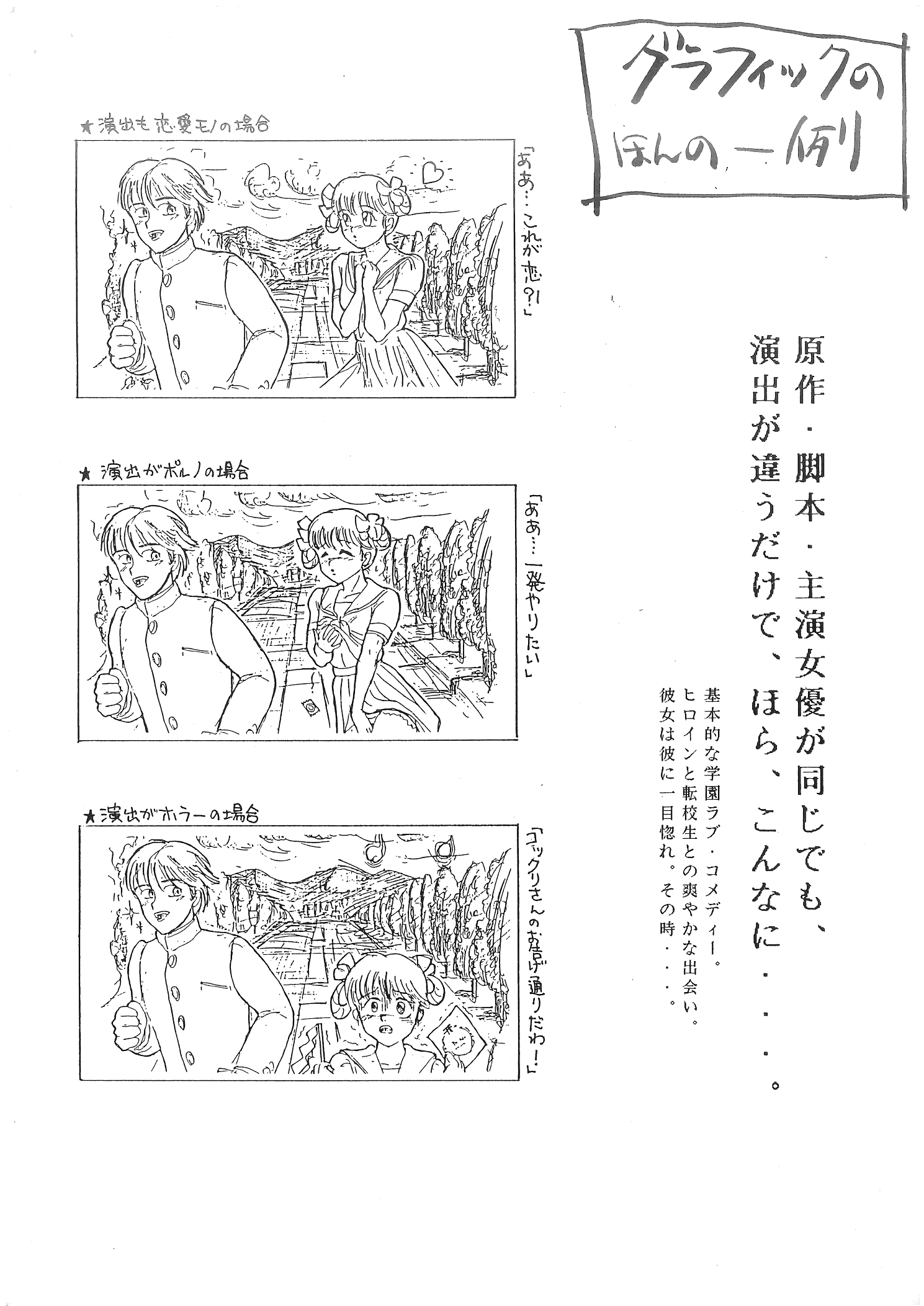

■脚本や制作スタッフで細かく変化する映画内容の一例

──デバックはそうとう大変だったと思います。

和泉氏:

明言はされていないのですが、『ガンパレード・マーチ』【※】など、「影響を受けたかもしれないのでは?」という作品はいくつかあるんですよね。

ファンが『ガンパレード・マーチ』と同じようなゲームを探していたら、『ようこそシネマハウスへ』にたどり着いて買いあさったという話は有名です。『ガンパレード・マーチ』も『ようこそシネマハウスへ』も、“人間が生きてる感じ”が似ているんです。

※『高機動幻想ガンパレード・マーチ』……2000年にPlayStationでリリースされたアルファ・システムのシミュレーションゲーム。人類が謎の生命体「幻獣」に襲撃され、少年と少女たちが戦う世界を描く。巨大兵器「士魂号」で人類を救うもよし、クラスメイトと自由に恋愛や交流を繰り広げるもよし。物語や世界設定を背景にプレイヤーにはさまざまな要素が提示されており、何をやってもいいという自由度の高いゲームプレイが特徴となっている。

(画像はガンパレード・マーチ | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイトより)

──キャラクターが本当に生きているように動いていると思ってしまいますよね。たとえばプレイ中に誰かに出会っても、どうしても「この時間にこの人がこの場所に確実にいる」という印象を受けないんですよね。

和泉氏:

そういうところ、たしかにあります。

丸山氏:

しかし、いまだったら、これだけのプロジェクトを作ろうとしたら相当大変ですよね。

和泉氏:

私の開発関係の知り合いに『ようこそシネマハウスへ』をいま作ったらどうなるかちょっと聞いてみたら、300人規模で数億円以上かかる開発プロジェクトだと伝えられました。

──実際の制作期間はどれぐらいだったのでしょうか?

さっぽろももこ氏:

日付とか細かいことは、まったく覚えてないですね。日付のことなら和泉さんの方が詳しいです。

和泉氏:

資料を見ると、1991年の11月に開発が始まっていて、イベントのCGとかが雑誌に載ったのは1993年の春くらいです。発売したのは1994年の1月ですね。

当初は1993年の夏に発売予定だったそうです。発売に向けて『メガストア』という雑誌で広告を1年にわたって掲載していたんですが、遅れてしまったせいで時期がズレて発売時期に雑誌に広告が載らず、特集記事も組まれない状況で発売されてしまったんです。当時は「美少女ゲーム発売遅延賞」をもらってすらいました。

──開発にかけた期間はおよそ2年強ですね。開発者の数は10人ぐらいとのことでした。

さっぽろももこ氏:

すべてにおいて物量がすさまじかったんで、とにかくやることが多くて大変でした。テキストも多かったし、映画の部分の重ね合わせのグラフィックもたくさん必要だったし、それとまた別にバグもでる。

──このゲームがどうやって10人規模のチームで完成にいたったのか、興味深いですね。

美少女ゲーム黄金期の“直前”に栄えたHARD

──そもそも『ようこそシネマハウスへ』を開発したHARDですが、もとは会社ではなく、1986年に株式会社ログからブランドとして誕生したんですよね。1989年に発足したといわれるアリスソフトとエルフ【※】よりも早い時期です。

※アリスソフトとエルフ

1980年代から1990年代の美少女ゲーム黄金期を築いた二大ゲームブランド。当時は「東のエルフ、西のアリスソフト」とも呼ばれた。しかし現在、エルフのホームページやメールサービスは2016年に終了しており、現在作品の版権はDMMに移管。さらにアリスソフトでも開発チームを長年引っ張ってきたTADA氏が2018年にリーダーの座を退くなど、両社ともに大きな節目を迎えている。

丸山氏:

そのころはHARD、あとジャストとアイデス【※】あたりがアダルトゲーム業界の中心だった気がします。

※ジャストとアイデス

ジャストは1985年に設立されたアダルトゲームのブランド。アドベンチャーゲーム式のアダルトゲームとしては最古と言われる『天使たちの午後』シリーズで知られる。アイデスは1987年にジャストから独立する形で設立された(旧社名:キララ、現社名F&C)。

さっぽろももこ氏:

いやいや、HARDはそんな大物じゃないですよ。HARDはいつもこう、業界の底辺から上の方で輝いてるアリスさんとかエルフさんとかを見上げて、「いいなあ」と思うような会社でした。

一同:

(笑)

和泉氏:

でも当時、『はっちゃけあやよさん』【※】は3万本も売れたらしいじゃないですか。

※『はっちゃけあやよさん』

当時としては画期的な低価格路線で発売された低ボリュームの美少女ゲーム。ストーリーがカオスながらも、HARD最大のヒットを記録し、シリーズ化され5作がリリースされた。2018年には和泉氏とBEEPにより復刻へと至っている。

さっぽろももこ氏:

あれは価格も安かったしね。まあ、HARDのゲームは、物好きが買うって感じ。

──でも、みんな知っている会社ではありましたよね。2017年末の『はっちゃけあやよさん』の復刻では、多くの人が「いまさら出るの!?」と戸惑いつつも、会社とゲームタイトルの名前は知っていました。

丸山氏:

当時の僕にとっても、たしかにHARDはニッチな存在でしたね。「欲しいゲームはほかにある、お金が余ればHARDのゲームを買おうかな」くらいだった。でも、『はっちゃけあやよさん』以降のHARDの作品は全部買っていました。

当時は『コンプティーク』の「ちょっとエッチな福袋」【※】の4ページ目か5ページ目くらいには、必ずHARDのゲームがあったんです。

※『コンプティーク』の「ちょっとエッチな福袋」

1983年から刊行されているメディアミックス雑誌。当時付録されていた別紙である「エッチな福袋」には、黄金期を迎えていたアダルトゲーム、またアダルトビデオの女優紹介などが記されていた。

──たしかにそういう雑誌も多くありました。1980年代後半からしばらくのあいだ、アダルトゲームには勢いがありました。

丸山氏:

専門雑誌も多くて、本屋に普通に置いてあった気がします。

和泉氏:

さっぽろさんが最初に遊んだアダルトゲームは何なんですか?

さっぽろももこ氏:

最初はその初代『はっちゃけあやよさん』の開発版ですね。HARDに勤めるようになったときに、「おーいRIKAちゃん【※】、これでも遊んでみろよ」と言われて。開発者のクレジットとして最初に載ったのも、『はっちゃけあやよさん』の初代だったかな。

※RIKA……さっぽろももこ氏の別名義。1980年代にシンガーソングライターとして活動する際に使用していた。

──ということは、仕事を受けつつアダルトゲームにも初めて触れられたんですね。

さっぽろももこ氏:

初めは音楽の外注で仕事を受けていたんですが、貧乏だったんですね。そのあとにHARD社がアルバイトでグラフィッカーを募集してると小耳に挟み、それからって感じですね。もう“前世”のことなので、記憶が定かじゃないですけどね。

一同:

前世(笑)。

さっぽろももこ氏:

そのころは美少女的な絵も描いたことがなくて。スケッチはしていましたけど、石膏像とかそういうのです(笑)

──ゲーム自体はお好きだったんですか?

さっぽろももこ氏:

ゲームでは『ポピュラス』【※】みたいな、コンソールの作品が大好きだったんです。タクティクスものではなくて、シミュレーションゲームです。でも、エロゲーは知らなかったですね。

(画像はGOG.com Populousより)

あの当時は私みたいな、どこの馬の骨ともわからないような人がぼんぼんと会社に入っていたんです。業界自体がまだカルチャーとして完成されてはいないんだけど、妙な活気があった時代というか。

映画で言うなら「日活ロマンポルノ」みたいな。「エロならなにをやってもいいじゃん」というノリもあって、楽しかったなあ。あんまり覚えてないけど。

一同:

(笑)。

さっぽろももこ氏:

そのあと、LeafさんとかKeyさん【※】とか、アダルトゲームがすごく文化の最先端のように評価されたり、評論されたりするようになったじゃないですか。でも、そこまでHARDは生き残れなかったです(笑)

※LeafとKey

アクアプラスのゲームブランド「Leaf」とビジュアルアーツのゲームブランド「Key」のこと。前者は『痕』や『雫』、『To Heart』といった作品で、後者は『Kanon』や『CLANNAD』などいわゆる泣きゲーの先駆者として知られる。両ブランドに深い関係はないが、作曲家の折戸伸治氏がどちらにも所属していたことや、同時期に有名ブランドとなったことで、「葉鍵」とも呼ばれる独自のファンコミュニティを築いていった。

エロゲーがサブカルチャーとして一番輝いていたのがLeafさんとかKeyさんとかの時期ですけど、HARDが存在したのはその前の時代ですよね。“エロゲーがまだ得体の知れない何かだった時代”というか。

破滅に突き進む“自由なものづくり”の会社

──あらためてお聞きしますが、当時『ようこそシネマハウスへ』の開発はどのように始まったのでしょうか? それまでのHARDの作品とは大きく異なる方向性であったと思います。

さっぽろももこ氏:

「次に何を作ろうか」という感じで、社内で何人かが企画を適当にでっちあげていたんです。その中で先代の社長が「これじゃないの?」と『ようこそシネマハウスへ』の案を選んでくれたんで、「じゃあ作らせてもらいます」という感じで開発が始まったと思います。

|

──開発が始まるころでいえば、1991年には「沙織事件」【※】がありましたが、影響を受けましたか?

※沙織事件

1991年に『沙織 -美少女達の館-』を開発したフェアリーテールが摘発された事件のこと。男子中学生が同作を万引きする事件に端を発し、当時の有害コミックへの批判の高まりを背景に、制作会社の家宅捜索が実施された。親会社のジャストの社長などが、猥褻図画販売目的所持で逮捕されている。結果的にこの事件を受け、業界内では自主規制によるレーティングが進むこととなった。

さっぽろももこ氏:

いや、私自身はそこまで意識していないですね……。あまり何も考えていなかったかな。当時は長岡さん(長岡建蔵氏)が社長だったりしたので、まあそんな空気だったのかなと。

──その長岡さんとは、どういったお方だったのでしょう?

さっぽろももこ氏:

20歳で社長になった人です。じゃんけんに負けて。

──じゃんけんに負けて……?

和泉氏:

HARDは、『はっちゃけあやよさん』がテレビで特集されるほど人気となり、全盛期は年商1億円に達していたんです。

でも、当時社長だった柿上さん(柿上幸村氏)が退任して、そこで「じゃんけんで次期社長を決定することになった」そうです。結果、素人で入社し原画を担当していた長岡さんが、最後まで負け残ったんですね。

さっぽろももこ氏:

なんとなくうろ覚えなんですけど、当時は「お前ら会社の収支決算というのをわかってるのか」とか「経営をちゃんと理解してヒット作を出してみろ」とかみたいな感じの意味合いで、柿上さんが退いた気がします。

和泉氏:

ただ後年、柿上さんは「沙織事件でアダルトを辞めようと思った」とおっしゃられていたことはあったので、心中ではいろいろあったのかもしれないですね。

さっぽろももこ氏:

まあ、とにかく自由な会社でしたね。自由すぎたから『ようこそシネマハウスへ』の企画が通って、潰れちゃったのかもしれないですね。みんな好き放題にやっていました。

その『ようこそシネマハウスへ』も、もともとの企画書はなんか軽い感じで、やっているうちに「あれもこれも」という感じで膨らんじゃって、にっちもさっちもいかなくなってしまった……。

和泉氏:

キャラクター数はさっき言ったように80人以上、映画は原作脚本や制作チームによって細かく変化して、曲数だけで31曲ですもんね。

──なるほど。ではコンセプト段階ではざっくりとした世界観があるだけで、ここまで凝ったものにしようという意識はなかったと。

さっぽろももこ氏:

はい。なんとなく世界観は歌から引き継いで、ゲームならではの面白さを出せたらいいかなと思ってました。

そこで当時、ゲームオタクみたいな人にアイディアを協力してって言ったんですが、それが間違いで……。スタッフの「なび」さんという人なんですけど、聞いてみたら「まず世界観をはっきりさせろ」と言われて、まずどんな時代でどんな町で……みたいな部分から固めていった。そりゃ時間もかかりますよね。

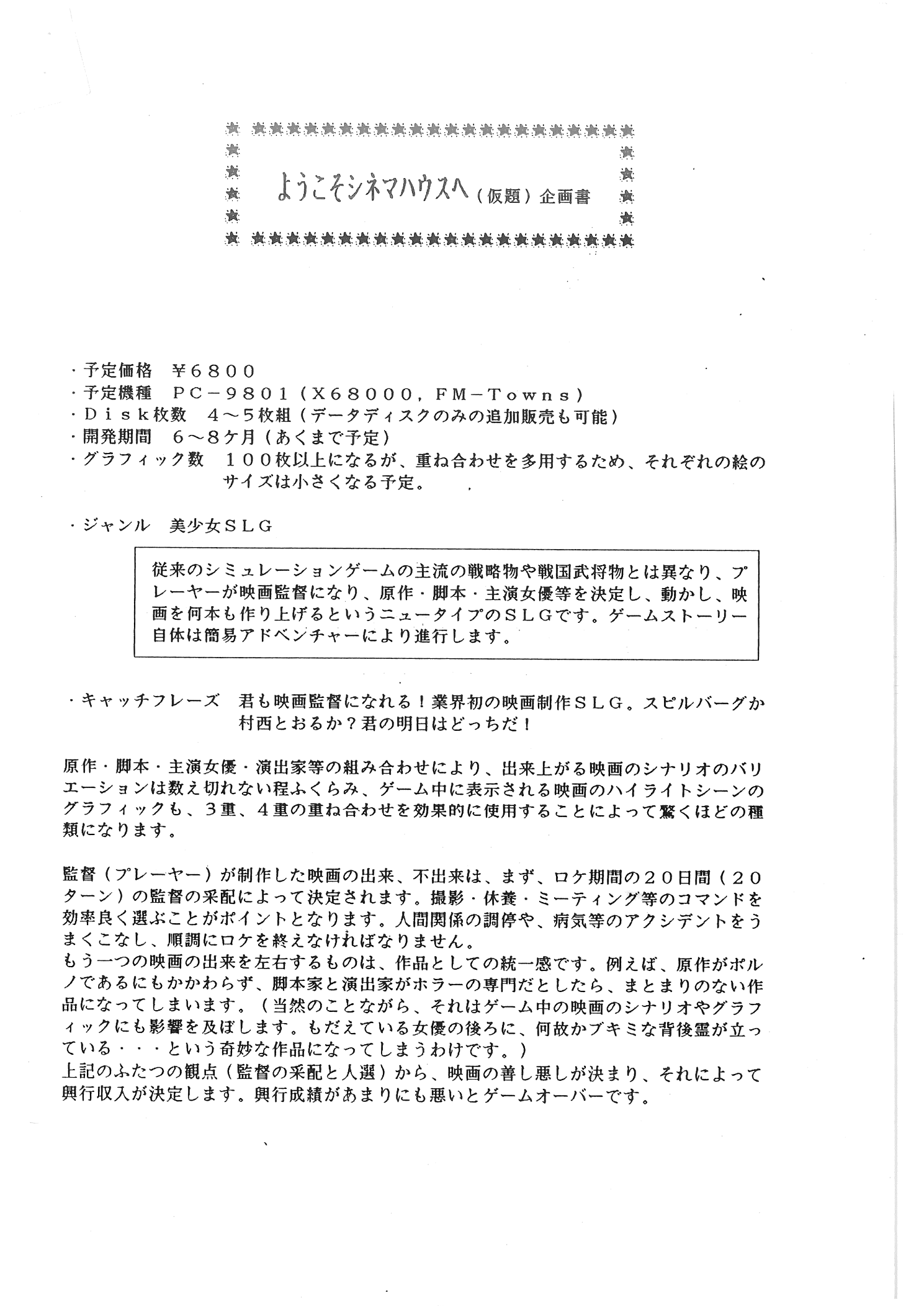

■『ようこそシネマハウスへ』企画書

──映画制作をテーマにしたシミュレーションゲームになったのは、どういう経緯なんでしょうか? たとえばストーリーが分岐するようなテキストアドベンチャーゲームとして開発することも可能だったとは思うのですが。

さっぽろももこ氏:

そのころはまだノベルゲーは流行っていなかったんです。それに、私自身が好きだったのが真面目なゲーム、というか全年齢のゲームで、『アトラス』【※】とかに影響を受けていました。

(画像は『THE ATLAS レジェンドパック』スクリーンショットより)

あれがすごく好きで、あんな感じに「小さいウインドウがぽんぽんと開いているゲーム」を作りたかったりするところから、仕様ができていくんです。

それをプログラマさんに「どうにかお願いします!」と、泣きを入れてお願いする。プログラマさんは怖い人で、「そんなん、できるかよ!」と怒られて、すごい「しょぼーん」としていたら、1週間くらい経ってから「おらよ、データ受け取れよ」とくれるんです。

──かっこいい。職人さんみたいです。

さっぽろももこ氏:

はい、やってくれます(笑)。だから何かが形になったときは盛り上がるんです。でも、「また仕様変更か」と怒られるときのほうが多かったように覚えています。

丸山氏:

たしか、HARDにいらっしゃったプログラマの方は、ものすごく優秀だったんですよね。これは初代社長の柿上さんから聞いた話なんですけど、いかにデータを圧縮するかとか、いかにデータを抜かれないか(不正に取得されないか)という技術は、ピカイチだったと言っていました。

|

和泉氏:

『同級生』【※】がフロッピー15枚なんて時代に、『ようこそシネマハウスへ』のDOS/V版はフロッピー5枚だったので、この容量をどうやって圧縮したのかいまでも不思議です。

たとえば2017年に復刻を発表した『はっちゃけあやよさん』のときも、PC-88版の中からアニメパーツを取り出そうとしたら、誰もできなかったんですよ。ほかの方が持っていたデータをつなぎ合わせて、ようやく完成したんですよね。

それはBEEPさんにお願いしてもダメで、手伝ってもらっているプログラマさんに聞いても、まったく分からない。

※『同級生』

1992年にエルフから発売された恋愛アドベンチャーゲーム。各ヒロインが独自のシナリオを持ち、それを通じて愛を深めていくという、現代の恋愛アドベンチャーゲームに繋がる構造を作り上げた。

丸山氏:

実はHARDは全体的にものすごく技術レベルが高い。ただ、『ようこそシネマハウスへ』を作ったプログラマは、実質ひとりだったそうですよね。

和泉氏:

すごい天才で、当時ナーシャ・ジベリ【※】の親戚じゃないかと言っていたんですよ。かつて、いかにしてゲームから画像を吸い出すかというコンテストみたいなものがあったんですけど、HARDのプロテクトだけは絶対破ることができなかったらしいんです。

現在はどこで何をしているのか詳細不明で、謎の人物なんですよね。もしかしたら今はマイクロソフトにいるかもしれません。わたしはけっこう、ナーシャ・ジベリの親戚説を信じていました。

※ナーシャ・ジベリ

イラン出身のプログラマ。坂口博信氏の開発チームのもと、『ファイナルファンタジー』の飛空艇の高速スクロールや、『聖剣伝説2』のメニューUIなどを実現。当時のスクウェア作品の技術面で大きな影響を与え、天才プログラマとして名を馳せた。

──とはいえ、80人以上のキャラクターはビジュアル的にも素性的にもまったく異なりますし、さらにシナリオのフラグ管理など、プログラミングの力だけでは完成にいたらない気もします。

|

さっぽろももこ氏:

シナリオは「らいち」さんも含めて数人が、それぞれキャラクターを担当して考えていました。誰がどの分野を担当するというよりは、みんなでゲームを作ろうという感じで、わりとフレキシブルにやりましたね。

──同じチームを組んでも、脚本家が違うとテキストがまったく違うというのも、面白いですが複雑なポイントになりますよね。

さっぽろももこ氏:

映画のテキストは、それぞれ得意分野で分担してましたね。たとえば私は軍隊モノはわからないので、それは「なび」さんに任せたり、「らいち」さんが得意そうな部分はお願いしたり。そういう風に、ちょこちょこと分けてましたね。

──ちなみに本日、当時の企画書だけでなくキャラクター設定集もわざわざ持ってきてくれたとのことで、ぜひ拝見したいのですが。

和泉氏:

こちらですね。

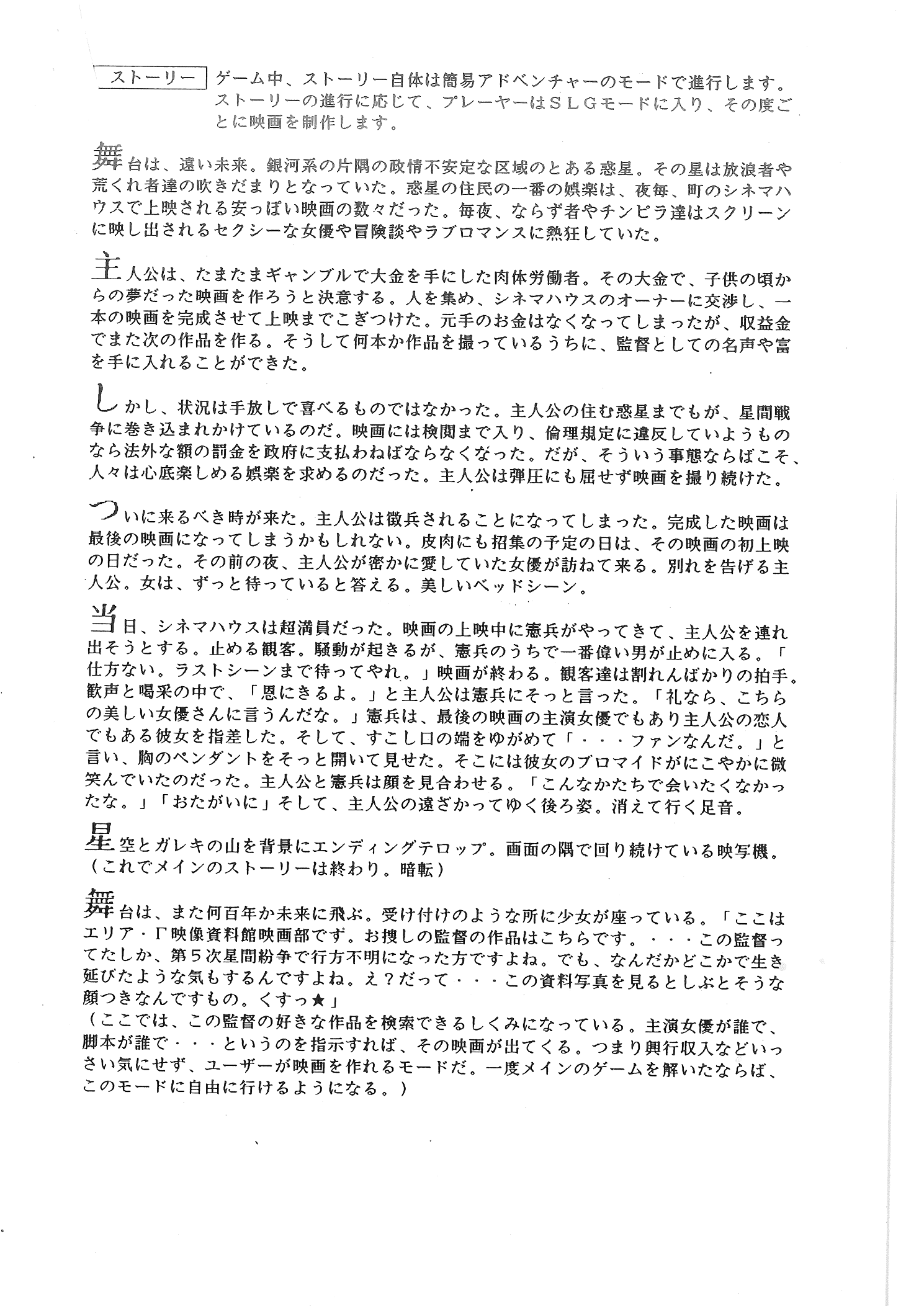

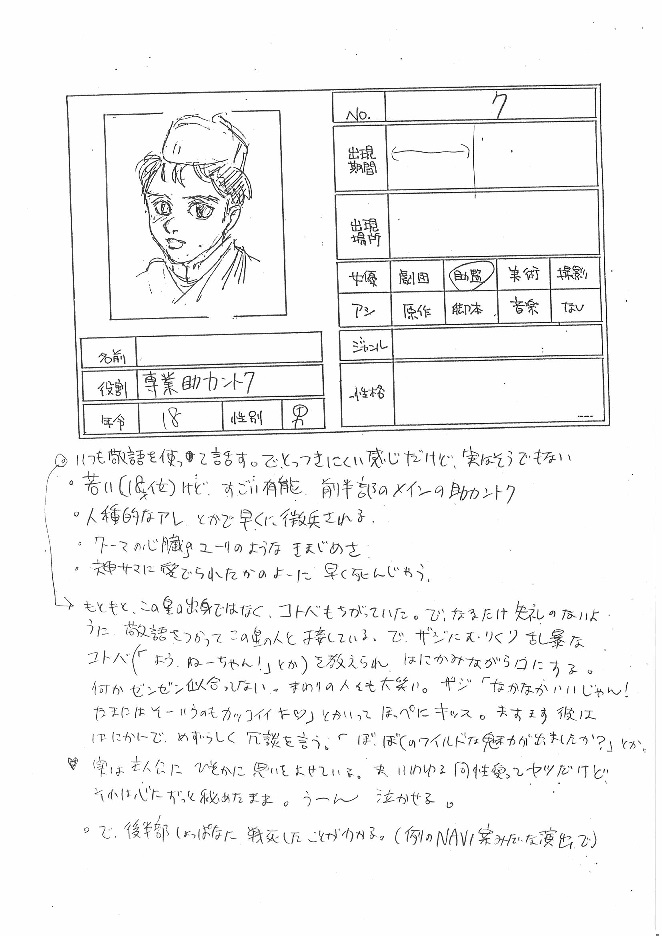

■『ようこそシネマハウスへ』のキャラクター数値データの一部

──この数十ページにわたり記されている、おびただしい量の設定数値は……。

さっぽろももこ氏:

これはシミュレーションモードの時に使った数字ですかね。嫌いなキャラクターと対立する性格、相性とか。キャラクター同士でケンカすることがあるんですけど、そのときに使う数値です。「なび」さんとわたしで適当に数値をつけて、こいつはこんな性格にしようとかしましたね。

和泉氏:

たしか好感度みたいのもありましたよね。仲良くなるとイベントが発生するための数値。

さっぽろももこ氏:

それはこの資料に載っていない数値ですね。好感度も別にあって、そのフラグが立ったら、それによってストーリーが変わる。アドベンチャーゲームのパートは、「らいち」さんのフラグ管理に頼ってました。

■『ようこそシネマハウスへ』キャラクター設定資料

和泉氏:

もちろんグラフィックスの作業もあって、重ね合わせの絵とかも、100枚くらいあるんですよね。

──これは、整合性を取るためにゲームに落とし込む段階で、そうとう大変だったのではないでしょうか。これだけのキャラクター数に細かな数値が設定されていて、それぞれの組み合わせのパターンが無数にあるという。

さっぽろももこ氏:

「見なかったことしよう」と思いたいときもありました。

──はい……。企画書を見ると、当初はもっと物量が多くて、脚本家50人、演出家50人、美術担当10人、原作50個という設定だったようですね。

さっぽろももこ氏:

さすがにそこは、一抹の理性が働いて削ったんですね。最初の仕様はいろいろ血迷ってたんですよ。

和泉氏:

さらにデータを追加するディスクの販売も考えられてたようですよ。追加ディスクで拡張みたいな。

さっぽろももこ氏:

単なる構想で、恥ずかしいから、やめてください(笑)。

──いまでいうダウンロードコンテンツですね。

さっぽろももこ氏:

いろいろ欲張りすぎました。

ものづくりの「酸いも甘いも」が作品ににじむ

──当時は自由な発想で開発を続けていったようですが、発売は半年以上遅れていたわけですよね。組んでいたプロモーション費用はもちろん、開発費も増えるという事態になると思うのですが。

さっぽろももこ氏:

発売までいかず焦っていましたけど、バグが取れなくて……。もう社員総出でキーボードを叩いていて、「ここのフラグが違う」とずっと話し続けているような状況でした。

『ようこそシネマハウスへ』には、アドベンチャーモードと映画制作モードがあるんですけど、それとは別にギャンブルのモードもあったんですよ。プレイヤーが映画制作ではなくギャンブルに打ち込めるんです。そのギャンブルパートを作るのも、それはそれで大変で、しかし本編に絡んでいるので消すことができない。

なんでこんなことをやってしまったのかと、毎日後悔していました。

映画制作モード

ギャンブルモード

──当時、何か要素を大きく削ろうとは思わなかったのでしょうか?

さっぽろももこ氏:

記憶は曖昧ですが、たしかにそういうことも考えていました。ただ、なにせ全部絡み合っているので、下手に削るとわけがわからなくなるかもしれない。

──そもそも、なぜここまで複雑なゲームを作り抜くことができたのでしょうか。「何か面白いものを作ってやろうぜ」という特別な熱量が現場にはあったり?

さっぽろももこ氏:

それはもちろん、面白くしようとは思っていました。せっかく作るのに、つまんないものにしようと思っていたわけではないですよ。

──わかります。でも、お話を伺っていると、「なんとなく緩く始まり、大変だったけど、完成した」という印象になります。『ようこそシネマハウスへ』の完成には、「それ以上に特別な“何か”が必要だったのでは?」と感じてしまうんです。

さっぽろももこ氏:

いや、なんにもないですよ(笑)。ただ、ひとりで作ったわけじゃないので、スタッフ同士の相互作用で、うわっとですよね。

──制作チームのスタッフ同士の相互作用で盛り上がった?

さっぽろももこ氏:

盛り上がったり、盛り下がったりですけどね。デバッグの時はずっと盛り下がっていましたね。いまだったらAIで作るってことになるのかもしれないでしょうけど、当時は全部人力ですし。

|

和泉氏:

そういえば、『ようこそシネマハウスへ』には長岡さんに似た「ハ=ラホーレ=広原」とか、社員を元にしたキャラクターが出てくるんです。なのでファンの中には、「『ようこそシネマハウスへ』はHARDの中を描いている」というイメージを持っている方が多いですね。

──なるほど、その表現はしっくりきます。HARDはゲーム開発スタジオで、『ようこそシネマハウスへ』は映画制作チームという違いはあれど、どちらも同じ“ものづくり”の仲間たちで、とても自由な気風です。

さっぽろももこ氏:

プロデューサーみたいな視線の人がいないんで、みんなが好き勝手にやっていたら、『ようこそシネマハウスへ』が生まれたみたいな部分はあると思います。

和泉氏:

社長の長岡さんが特殊で、そういうことを許容される方でしたよね(笑)

さっぽろももこ氏:

『ようこそシネマハウスへ』の開発後期はもうみんなへとへとで、ぐずぐずになっていましたけど、それまではわりと緩い感じでしたね。先代の社長はお酒が好きで、「今晩冷えるねえ。一杯どお?」と社員を引き連れて酒場にいって、ジャズ喫茶でジャズを語るじゃないですけど、ゲームについて語り合ったりしました。もしかしたらそういう部分が、『ようこそシネマハウスへ』にも出ているのかもしれません。

──ゲーム内にも飲み会のコマンドがありますよね。その当時のアダルトゲームの開発スタジオの空気感というものなのでしょうか。変人たちが集まってきて、わりと緩い環境でものを作れた空気が投影されているゲームが、『ようこそシネマハウスへ』である。

さっぽろももこ氏:

それはもう、意図したというより、「にじみ出てしまったもの」ですよね。

──一見すると『ようこそシネマハウスへ』は、スタッフを集めて映画を作るだけの札合わせみたいなゲームかなと最初は感じるんです。でも、映画が好きな人たちが住んでる惑星で、朝起きて夜寝るまで映画について語り合って、お酒を飲んで、また朝が来るというプレイを繰り返していると、知らないうちに登場人物へ深く感情移入していく。

和泉氏:

さっきもいいましたけど、いまだにファンの人たちは、「この作品のキャラクターは生きている」といいますね。

──それはきっと正しい言葉だと思います。HARDの“ものづくり“の開発者たちの魂が、『ようこそシネマハウスへ』に知ってか知らずかにじみ出た。

さっぽろももこ氏:

で、最終的には滅びるってところも同じですよね。

一同:

(笑)

HARDという映画の終わりに

──『ようこそシネマハウスへ』は最終的に1994年1月に発売に至りました。開発期間が予想以上に延びた上での発売でしたが、当時の売り上げや評価はどうだったんでしょうか?

|

和泉氏:

当時の雑誌の集計ランキングには載っていましたけど、実際の販売本数などはわからないですね。

──発売後の社内はどんな空気でしたか。

さっぽろももこ氏:

とにかく時間がかかったし、人手もかかったし、「まったく売り上げが見合わなかった」という感じですね。

和泉氏:

『ようこそシネマハウスへ』が発売されたあと、1995年末にさっぽろさんたちがHARDを去るんです。その時点で『ようこそシネマハウスへ』と『はっちゃけあやよさん』の3作目から5作目、ほかにもHARDの『ハードスペシャルセレクション-塊-』や『吉永サユリがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』といった作品が、在庫として残っていたみたいです。

通販専用の電話番号だけが残っていて、欲しかったらここに電話してくださいと売り続けていた。

──よくよく考えると、『ようこそシネマハウスへ』は『ドラゴンナイト4』【※】と発売日が近いんですね。これはたしかにセールス的には難しかったかもしれません。

※『ドラゴンナイト4』

1994年に発売サれたエルフのタイトル。ゲームシステムがシミュレーションRPGへと進化し、世界観を一新、さらに『同級生』の原画で人気となった竹井正樹氏と器用するなど、事前の期待感どおりにヒットを飛ばした。PCだけでなく後にスーパーファミコンやPlayStationでもリリースされている。

さっぽろももこ氏:

だから『ようこそシネマハウスへ』のマニュアルにも、「『ドラゴソナイト4』と間違えてませんか?」って書いてあるんですよ。

一同:

(笑)

『ようこそシネマハウスへ』のマニュアル

和泉氏:

これDOS/V版だと、「『ドラゴンナイト3』と間違えてませんか?」って書いてある。

さっぽろももこ氏:

いちおう、『ドラゴンナイト』じゃなくて『ドラゴ“ソ”ナイト』です。クレームが来ないように……。

──さっぽろさんもそうですが、HARDは自虐ネタが多いですよね。

さっぽろももこ氏:

伝統なんです。

和泉氏:

それで、開発メンバーほぼ去って、1996年1月に『電脳メガプリンセス』に長岡さんがイラストを寄稿したのが、当時HARDが最後にした表の活動だったと思います。さっぽろさんの名前は、『E-LOGIN』のインタビューで載ったのが最後ですね。

──『ようこそシネマハウスへ』でも「別れ」は大きな意味を持ちますが、HARDが解散したときの様子はどんな感じだったのでしょうか?

|

さっぽろももこ氏:

解散当日のことは覚えてないんですけど、『メガストア』で「HARD解散式」みたいなイベントをやりました。その記憶はありますね。

丸山氏:

解散はしたけど、倒産したわけじゃないんですよね。しかし、エロゲーのメーカーが解散式をすることは、めずらしいと思います。

和泉氏:

わたし、その解散式を覚えています。秋葉原をぐるっとみんなで周って、長岡さんが万世橋から飛び降りるふりをしていました。

エルフの『同級生』のポスタールーレットが外れた人に、「HARDって知っていますか」と聞いて、「知っています」といった人にHARD最後の作品である『吉永サユリがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ! 』をプレゼントしていました。

──あまりにも自由すぎますね……。さっぽろさんは、HARDをどのような会社だったと記憶していますか?

さっぽろももこ氏:

なんか、難しい質問飛んできましたね。一言でいうと、前世なんであんまりよく覚えてないけど、変な奴ばっかりという。よく集まったな、あんなに変な奴らが。

丸山氏:

初代社長の柿上さんとは何回かお会いしたことがあるんですけど、社長の人柄がHARDを創り上げたのかなとは思います。

さっぽろももこ氏:

あの社長の雰囲気があってこそかもですね。

丸山氏:

それがないと、あのスタッフをまとめられないんじゃないかと。カリスマ性ですよね。

|

さっぽろももこ氏:

面白がってくれるんですよ。HARDってダメ人間ばかり集まってくる。謎の人物が集うんですけど、社長はそれを面白がってくれる。

いつもは「お前らこんなこともできないのかよ」と言ってるけど、ソフトが完成したときには「お前らでもやればできるんだな」とか言ってくれる。

そういうところがよかったです。社員が変なことをしたら、必ず大笑いしていた。普通なら、怒るところなんですけど。

──HARDの話を聞いていると、とても自由に「ものづくり」に挑戦して、楽しい時間も辛い時間も共有できていた会社だったのかなと思います。

和泉氏:

社員が個性的っていうと、長岡さんが偉そうだった話とかも思い出しますね。

さっぽろももこ氏:

私よりもちょっとあとにHARDに入ってきたんですけど、その当時は18歳くらいのくせに「俺は絵が上手い」みたいな感じで、椅子にふんぞりかえって座っていたんです。

でもある日、ふんぞりかえり過ぎて椅子から転げ落ちて、脳震盪になって記憶喪失になった。

──そんな若くてお茶目なスタッフが、じゃんけんで負けて社長になってしまうという。

さっぽろももこ氏:

社長を選ぶときは「先生やってよ」、「まあまあ、お前やれよ」みたいな、「どうぞどうぞ」の世界でした。

和泉氏:

そのとき、さっぽろさんが社長になっていたら、『シネマハウス』はシリーズ化してたかもしれませんよね?

さっぽろももこ氏:

そうなっていたら、たぶん、いまだに完成していない。

──(笑)。しかし、そうやって残ったHARDの生き写しとも言える『ようこそシネマハウスへ』は、現在も一部のファンから“伝説の作品”として記憶されています。

和泉氏:

復刻に関していろいろな方と相談しているんですけど、とにかく雑誌の編集の方にものすごく人気があったんですよね。「なんでもいいから手伝わせてくれ」と、いまもいってくれています。

さっぽろももこ氏:

『メガストアギミックス』で大きな特集を組んでくれたり、『E-LOGIN』で2ページカラーで1年間も特集を組んでくれたりしました。

和泉氏:

このあとに出た映画制作シミュレーションゲームの『スティーブン・スピルバーグのディレクターズチェア』は、けっこう売れたらしいんですよ。

さっぽろさんにはそのあと、KSSさんが制作した『映画監督物語』でキャラクターデザインをしてほしいというお話もありましたね。【※】

※『スティーブン・スピルバーグのディレクターズチェア』と『映画監督物語』……どちらも『ようこそシネマハウスへ』以降に発売された映画制作シミュレーションゲーム。『映画監督物語』は特に『ようこそシネマハウスへ』の強い影響を受けたことで知られる。

丸山氏:

『はっちゃけあやよさん』の復刻が成功したのが大きいのですが、2年前の記事で『ようこそシネマハウスへ』の復刻についての言及があったことで反響があって、現在もファンがいることを再確認できましたね。

和泉氏:

それ以降、問い合わせがすごかったらしいです。イベントのときにも、『ようこそシネマハウスへ』の女性ファンが泣いちゃったりとかしたそうな。

──でも現状、そんな多くの人たちを熱狂させた『ようこそシネマハウスへ』をプレイできる環境は、ほとんどありません。

和泉氏:

……どうしますか、丸山先生?

丸山氏:

なんで俺にいうのさ(笑)。まあでも、『はっちゃけあやよさん』の復刻記事を見たときにBEEP内は騒然としましたね。「ああ、『ようこそシネマハウスへ』についてこんな感じで書かれると、もうこれは作れということなんだろうか」と。

フロッピー時代の怪作エロゲーが復刻。「はっちゃけ”HARDな”あやよさん本」が本日発売開始

正直にいえば、『ようこそシネマハウスへ』の復興には、障害がまだいくつもあります。でも、この手のジャンルでは後追いでこれをしのぐゲームが出ていないんですよね。

──『ようこそシネマハウスへ』には、おそらく当時ゲームに当たり前のようにあっただろう「正規ルート」がないですよね。たとえばずっと寝ていてもゲームはクリアになる。

個々人によって体験した内容が千差万別で、その人によって受ける印象が変わってくる。そういう意味でも、「この手のジャンル後追いがない」という評価は、たしかに理解できます。

丸山氏:

ただ、正直なところ、当時売れなかったというのも、わかるというか。

和泉氏:

もしこのゲームが復刻されたとして、20歳ぐらいの女の子がこれをプレイしたとしたら、最初は「えっ? なんだこれは」となると思うんですよ。

『ようこそシネマハウスへ』の良さがわかるのは、けっこうやりこんだ後なんですよね。

さっぽろももこ氏:

当時のユーザーアンケートでも、そんな意見をもらいました。「なにをやっていいか、しばらくわからない」とか、「どこにいっていいか、わからない」とか(笑)

和泉氏:

私の中では、『ようこそシネマハウスへ』はゲームというより、舞台である惑星ぱらいそに入れるチケットみたいなもので、入ってからは映画を撮るも撮らないも、どんな映画を作るのも自由だと感じています。

──そんなチケットが、復活しつつある。

|

さっぽろももこ氏:

なんか、いろいろ復刻の話をお聞きしてると、どうやったら採算が取れるのかなとか、プログラムどうするんだろうなとか、心配になってきます。

ただ、そうやって思ってくれる人がいらっしゃると、クソ虫のような私でも生きてきた意味があったのかなと。

──『ようこそシネマハウスへ』の世界でも、すべてが終わってしまっても、作った「作品」だけは残りますよね。

さっぽろももこ氏:

なんなんでしょうかね。むかしのエロゲ界に一瞬咲いた仇花のようなものですよね。でも、その一瞬が永遠であると。

──その仇花が“復刻”し、多くのユーザーが触れられるようになることを願っております。

|

伝説のアダルトゲーム『ようこそシネマハウスへ』の復刻は、先に挙げた技術的な問題などにより、確定事項であるとは断言できない。それは本作が形容がし難い、滅びゆく惑星ぱらいそをシミュレートした壮大なタイトルであるからだ。

しかし、関わる誰もが本作をもう一度、いや、今度こそはより多くのプレイヤーに遊んで欲しいと心から願っているのは、間違いない。映画制作シミュレーションという名を借りて、その内実はHARDの「ものづくり」の生々しい体験がにじみ出た、魂が宿ったような部分に魅力がある作品は、唯一無二である。

|

『ようこそシネマハウスへ』を当時プレイしたことをいまも鮮烈に覚えている人もいれば、もう記憶が薄くなってしまった人もいるだろう。いい印象を持っている人も、その作風が合わなかった人もいるだろう。

しかし、どんな言葉でも構わない。その言葉が重なれば、きっと本作はもう一度だけ日の目を見ることができる。美少女ゲームが生まれてから30年以上が経ったこの時代に、もう一度晒すことができる。もし仮に本記事が触媒のひとつとなって、より多くの人が『ようこそシネマハウスへ』を語り、もし仮に「プレイ不可能な伝説のゲーム」が蘇ることがあれば、それは無上の喜びだ。

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

【ゲームの企画書】エロゲー業界の重鎮アリスソフトのTADA氏が駆け抜けた現場30年。平成に始まり平成に終わった『Rance』シリーズを完結させた「作り続ける人」が向かう先

アリスソフトは、平成元(1989)年から美少女ゲームをリリースし続け、いよいよ発売タイトルの総数が100作品を数えようとする老舗のブランド【※】だ。ブランドロゴにも堂々と「it’s eroge maker!!」と記載され、そこからも18禁作品への強いこだわりが窺える。